清道光年间书法的北碑风尚

——以张纶英《肄书图》题辞为例

2018-05-10严程

严 程

严 程:清华大学人文学院文艺学专业博士研究生

有清一代的士林书法风尚,康有为在《广艺舟双楫》中归纳为:“国朝书法凡有四变:康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂;率更贵盛于嘉、道之间;北碑萌芽于咸、同之际。至于今日,碑学益盛,多出入于北碑、率更间,而吴兴亦蹀躞伴食焉。”在这一论断中,康有为认为书学北碑的风气萌芽于咸、同之际。马宗霍《书林藻鉴》亦称“咸、同之际,可谓北碑期”。不过,从清代女书法家张纶英《肄书图》众多题辞所展现的情况来看,道光中后期,北碑书法于士林已经获得较高的评价与较广的接受,甚或可以看作北碑的萌芽阶段。

道光乙酉,(纶英)从先府君宦山东。越岁,殇二女,悲悼几废寝食。乃复读书习字,乞府君书方寸正书百字,日模一二纸以自遣。府君见其运笔有古意,更书方二寸者予之。又数日,府君呼曜孙,命之曰:“汝姊书有夙慧,可传吾笔法,胜汝多矣!”因授以执笔转换运用诸法,以宋拓《张猛龙》《李仲璇》二碑令习之。数日而手法娴熟,笔势洞达。府君甚喜,复授以《刁惠公志》《郑文公碑》《郑中岳题名观海诗》《始平公象赞》。三年,遂作擘窠大字。府君出以示宾客,见者多言似府君书。于是姊窃心喜,而学益力。后再更先太孺人、府君忧,尽室南归。余方困窘,姊为余持家,学间辍。会余自京师归,卧病里居者五年,劝姊竟其业。乃复奋厉,寒暑不辍。又以其法习八分,由北碑上溯西晋,归于汉人。泾包先生慎伯、宜兴吴先生仲伦、湘潭周子坚鹾使、同里陆先生邵文、刘处士廉方,并叹赏之,由是书名渐播,乞书者无虚日。

从张曜孙的记述中可以清楚地知道,张纶英学书虽晚,却得承乃父亲授,初学诸碑多齐鲁间名刻。事实上,早岁工书的张琦自己并非由北碑入手,而是中年易辙。包世臣在《艺舟双楫》卷五《论书·述书上》记录了张琦改习北体的缘故:“已卯(1819)又与翰风(张琦)同客济南,得北朝碑版甚夥,因又为历下笔谈。翰风故攻书,改用此法以习北体。”张琦此时已经年过半百,他的书学转向固然有实践的意义,但更大的作用在于推动了士林对北碑的接受。历下笔谈的内容很快得以传播,“述书笔谈稿出,录副者多”,得其法者梅植之、吴熙载、姚配中等后来皆于书学有所成就。待到张纶英于馆陶署中受父亲“执笔转换运用之法”及诸碑刻时,张琦已经转习北碑七年之久。可以说,张纶英学书以自遣的心态,恰好为父亲提供了以北碑入手授书的实验对象。且纶英在书法上的“夙慧”,也打动了张琦。纶英幼弟曜孙尝学乃舅包世臣五指分布“双钩”之法而不得,获府君亲授,仍“大指常苦内偃,不得外鼓之法,但能作分书,终不能作正书”。后又问于纶英,“姊尝教余,横逼之机在名指甲肉之际,外鼓之妙在中指刚柔之间”,仍苦“心会其意,而不能运之于手”。张纶英的天赋颖悟,亦是她得以克绍家法的重要条件。

在《绿槐树屋诗稿》中,保留了张纶英初习郑道昭时所作的《题云峰山郑道昭石刻》一诗:

道光二十四年,再次入京待铨的张曜孙带来了张纶英的书法与求书者为纶英所作的《肄书图》,向友人们征集题诗。数年来,曜孙在京中已经结交了许多词臣学者,其姊纶英的北碑书名也随之远播。题辞者中有的籍名翰林,有的享誉文坛,许多已经是一时名流。纶英既为女流,曜孙又非名宦,使得这些题辞少有谀辞,多见真知;《肄书图》题辞又是以刻入家集的非正式形式出版,有公开发表议论的效果,又无正式书学著作的严肃,得以汇集不同角度和态度的评价。因此,这次题辞更像是曜孙对于北碑书法的一次集中展示与传播,而《肄书图》本身也不再是纶英作书的小影,而成为诸多学人发表北碑议论的集结之所。这其中,有许多赞同张氏家法起书学于衰靡的声音,如时任翰林院编修的潘遵祁(顺之)称赞张门书法“上溯北朝碑,真诀实先认。矩护庶弗失,衰靡望一振”,潘曾玮(季玉)亦称纶英对于北碑的议论“足以振兴庸俗,而为嗜古者导先路矣”。许多见到纶英书法的士人也表达了对北碑书法的认同,如姚福增(湘波)“北碑尚存邈斯法,真书波磔通篆分”,冯桂芬镜亭“佐隶源流汉后歧,典型独数北朝碑。书到台垣积弊多,拜章草敕体柔和”。还有部分题辞着眼于模习北碑思路的独特、新变,亦说明这种趋势开始为人所认识和接受,如汪藻小珊“不夸西邸格,独仿北朝碑”,梅曾亮“笔陈流传百态新,北宗独变卫夫人”,宗稷辰(涤甫)“生傍南宗忘北宗,几人知学张猛龙”。《肄书图》题辞中也有不同的声音,如潘曾绶(秋碧)即持“一枝笔擅六朝碑,燕瘦环肥总入宜”的态度,并自注“内子汪陆两宜人书法都学《黄庭》”,持论平和,并不以优劣高下论之。鉴于北京在当时是全国的文化和政治中心,这些评价几可以看作是当时北碑风尚之“萌芽”的反映,至少可以见出士林对北碑书法的认可。

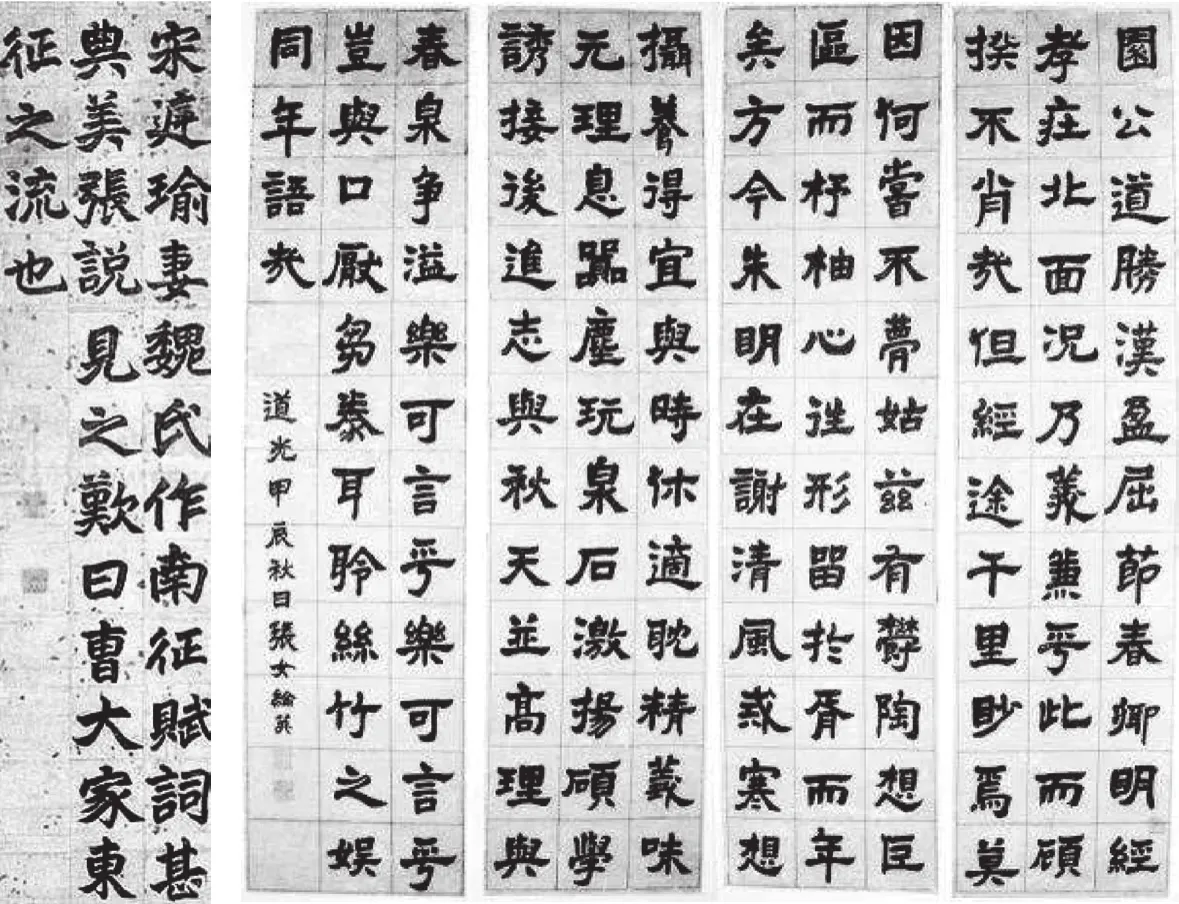

(左)张纶英《宋庭瑜妻》南京博物院藏 (右)张纶英四条屏书

工北朝书法,日本高丽诸贡使辄购其书以归。弟妹所生子女皆受书于纶英,各得其传。(《阳湖新志》)

夫人善书,尤善作擘窠大字(《栗香五笔》

徐氏摘录的文献,来自李慈铭、谭献、金武祥等学人,又间方志、笔记,可见其涉猎之广。从按语来看,徐氏亦曾亲见纶英晚年书法。“张纶英”条前后又见包孟仪、张纨英姑娣,显示出编者存女性书家之用心。在自序中,她提到此前编著《玉台书史》《玉台书史补》(已佚)的编者厉鄂、冯登府二人,称“冯氏距今又将百年,作家辈出,视前尤盛,如陈梅先、朱玙之篆分,张纶英、朱敦诗之真草,王素雯之蝇楷众美森然,咸堪传世”,“以诸人翰墨之隽妙,大之可推为一世之杰”,对百年间成就卓著的女性书家给予了极高的评价。

注释:

[1]康有为《广艺舟双楫》体变第四.中国历代书论选[M].长沙:湖南美术出版社. 2007:331.

[2]马宗霍编.书林藻鉴书林记事[M].北京:文物出版社.1984:192.

[3]张矅孙《肄书图》题辞,见张纶英《绿槐树屋诗稿》.胡晓明、彭国忠编. 江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:1082.

[4]张纶英《题云峰山郑道昭石刻》.胡晓明、彭国忠编.江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:1085.

[5]洪子龄《肄书图》题辞,张纶英《绿槐树屋诗稿》附录卷三,收入清刻本《张氏四女集》。

[6]《国朝闺秀正始集》小传称其“所临《十三行石刻》,士林推重”,见恽珠《国朝闺秀正始集》二十卷,清道光红香馆刻本,卷十四叶第四。

[7]曹贞秀.写韵轩小稿.胡晓明、彭国忠编. 江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:414.

[8]曹艮甫《肄书图》题辞,张纶英《绿槐树屋诗稿》附录卷三,收入清刻本《张氏四女集》。

[9]包世臣《艺舟双楫》九卷,清《安吴四种》刻本,卷五·论书一。

[10]雷瑊、雷瑨《闺秀词话》四卷,民国五年扫叶山房石印本,卷二叶第八。

[11]恽珠《国朝闺秀正始续集》十卷,清道光红香馆刻本,补遗叶第六十。

[12]潘素心《闻孟缇闺秀患病诗以代柬四叠前韵》,《不栉吟》未刻稿清抄本不分卷,叶第十。

[13]张纶英.寄呈汪太夫人潘虚白素心.胡晓明、彭国忠编. 江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:1087.

[14]沈善宝著.珊丹校注.鸿雪楼诗词集校注[M].北京:中国社会科学出版社.2012:263.

[15]李尚迪《肄书图》题辞,张纶英《绿槐树屋诗稿》附录卷三,收入清刻本《张氏四女集》。

[16]原注《阳湖新志》。徐道贞《续玉台书史》卷三,民国十一年叶眉抄本。

[17]吕佺孙字尧仙,长于金石,有《百砖考》一卷,与张氏同里,道光十六年入翰林,为庶吉士。

[18]张纶英.仲远弟以吕尧仙太史所藏古砖文册与观即题其后.胡晓明、彭国忠编. 江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:1088.

[19]《肄书图》题辞附录于张纶英《绿槐树屋诗稿》,编入张曜孙所刻《张氏四女集》。以下《肄书图》题辞引文出处皆同。

[20]沈善宝《名媛诗话》十二卷续刻三卷,清刻本卷八叶第七。

[21]徐道贞《续玉台书史》卷三,民国十一年叶眉抄本。

[2 2]邓之诚.骨董琐记全编上[M].北京:中华书局.2013:237.

[23]张中行著.负暄琐话[M].北京:中华书局.2006:111.

[24]张纨英《绿槐树屋诗稿》题辞.胡晓明、彭国忠编. 江南女性别集初编[M]. 合肥:黄山书社,2008:1129.