成都“皇城”千年历史的轮回

——成都中心历史的反思

2018-05-09王明哲阳桐潼

王明哲, 阳桐潼

(成都市建筑设计研究院,四川成都610017)

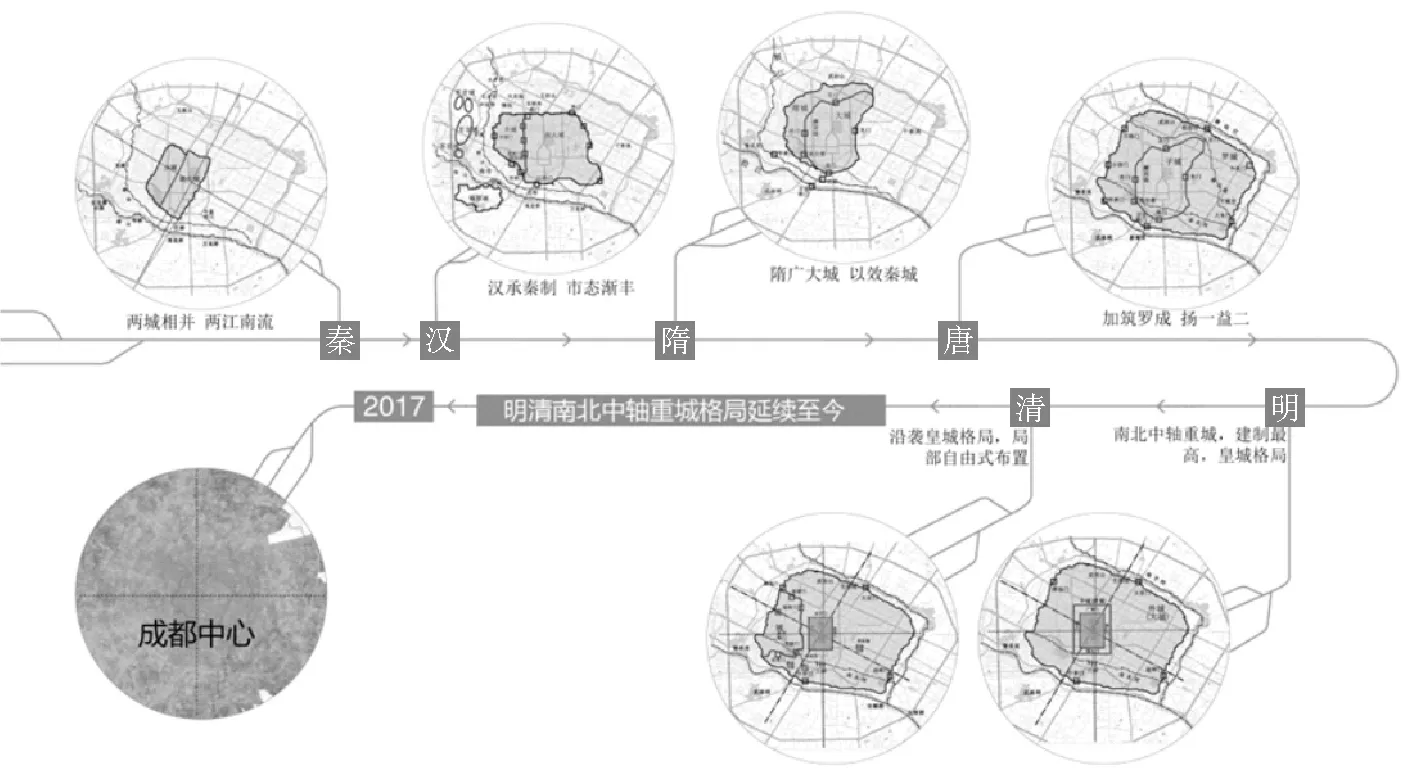

成都是中国唯一一座拥有2000多年城名不变、城址不移的国家级历史文化名城。秦代筑城,汉承秦制市态渐丰,唐宋鼎峰,明代建立蜀王府,中轴重城格局形成,清代延续前朝建制将其设为贡院,后经文革运动修建“敬祝毛主席万寿无疆展览馆”(简称万岁馆),直至现代,将功能重塑形成四川科技馆。经过数千年的建设,始终向心积聚(图1)。

图1 成都城市建设历史沿革(秦代至今)

1 成都中心皇城掩埋经过

我们今天能比较清楚地了解到成都中心的历史文献资料主要是在明清两个朝代。公元1371年,明朝,朱元璋之子朱椿被封蜀王,将汉唐、前后蜀遗留下来的“子城”全部拆毁,在旧址上新建“蜀王府”,并在成都首次确立以正南北为中轴线的布局方式,形成类似北京紫禁城的沿轴线东西对称的庞大建筑群。它虽是王府,却不失皇宫的巍峨气派,故老百姓称之为“皇城”,其位置就在今天的天府广场北端和科技馆一带。直至公元1646年,张献忠撤离成都时纵火焚城,蜀王府毁于一旦。

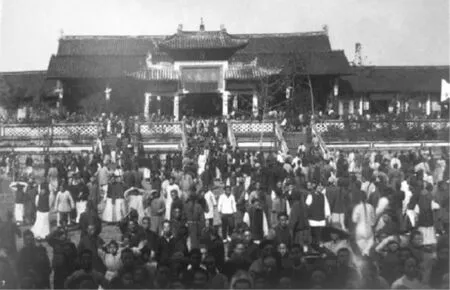

公元1655年,清代首任四川巡抚在蜀王府残址上修建了专门为朝庭选拔人才的贡院,它的建筑虽不及原来的宫阙辉煌,但成都老百姓仍习惯称之为“皇城”。贡院建筑群基本被妥善保留至20世纪50年代(图2)。

图2 清代贡院-明远楼、求俊义坊

可以这样讲:成都老皇城浓缩着并见证了明、清及中华民国以来太多的风云际会和惨绝人寰的历史悲剧。从它本身来看,更具有极高的历史文物价值与丰富的人文色彩,当属国之瑰宝。

文化大革命时期,主政四川的两位将军,提议在此修建一座“敬祝毛主席万寿无疆展览馆”(简称万岁馆)并塑造一尊巨大的领袖大理石雕像(图3、图4)。

图3 文革时期的皇城

图4 敬祝毛主席万寿无疆展览馆(万岁馆)

1968年12月1日上午,皇城古建筑群落就在巨大爆破声中拆毁了[1]。

20世纪60年代至20世纪70 年代,老“皇城”城墙及门楼、明远楼、致公堂等最后的古建筑被拆毁,护城河“金河”被填平、“御河”被抽水加盖成了防空洞。而原址上修筑的,则是存留至今的四川科技馆。如果从天上鸟瞰,“万岁馆”(现科技馆)的整个平面布局是一个“忠”字,匠心缜密。

2 对消逝历史文脉的叹息

与14世纪朱椿,17世纪张献忠所造成的历史事件相当,20世纪六、七十年代之交的成都市彻底拆毁“皇城”、修筑“万岁馆”的行为,的确令城市面貌进入了一个“崭新”的时代,却少了许多与传统历史之间联系的纽带,最终使成都在本身的历史文脉传承与文化发扬中举步维艰。成都在市中心地带如此灭除历史记忆的做法绝对让北京、西安、上海等城市望其项背,因为这些城市不论如何发展,经济如何飞速进步,甚至修建再多新型建筑体,在北京市中心仍然留有前门、天安门、故宫、景山;西安市中心仍有钟楼、鼓楼及古城墙、城门(图5);而上海虽保存力度较小,但近现代的建筑大多完整。这样的城市是有灵魂有强大历史文化背景做支撑的,所以你会不由地发觉这些城市具有鲜明特色的[2]。

图5 北京市中心天安门、故宫,西安市中心钟楼

土耳其诗人纳乔姆.希格梅说:“人的一生中有两样东西是永远无法忘却的,这就是母亲的面孔和城市的面貌。”当代世界特别在中国,城市和建筑文明的现实是非常严峻的,随着城市高速发展,千篇一律的钢筋混凝土森林林立,城市建设缺乏历史延续性。常说中华上下五千年,而作为国家级历史文化名城的成都,文化底蕴深厚,却在时间的长河中不小心遗失掉原有的“血脉”。这一切都呈现出这个城市文化“失忆”和“失语”的双重症状[2]。

3 历史文化的设计体现从哪里来,又将到哪里去

俯瞰整个项目区域,保存完好且具有历史意义的仅有现在的科技馆建筑群及体育馆建筑,其余的几乎都是现代居住建筑及办公建筑,挤满了城市的中心,让人感到窒息。仿佛成都的历史仅从科技馆建成那一刻回归了历史元年。现在的成都,中年以下的人对城市的历史知之甚少,就更不知道在其市中心的地方,竟然还存在如此辉煌闪耀的文化宝藏。如果不是仅存的道路街巷名称,如东“御河”沿街,东顺“城”街,“东华门”街,我们几乎无法找到任何关于“老皇城”的痕迹。如果没人告诉您,也许您无法了解到人防通道就是几百年前的御河盖顶而形成的。而且这仅有的痕迹也将会随着城市交通体系的飞速发展和城市的更新,被人忘却而荡然无存。取而代之的是全国各城市都有的人民路、解放路、建设路……

假如您不是一个考古学家或历史学家,恐怕无从了解到成都千年的核心历史竟也如此绚烂多彩!自始至终,翻阅几近所有部门的史料,也才像搭积木,挖宝藏一样,拼出一个模糊的成都皇城历史片段。我们将逐渐失去成都的历史!

现在面对如此现状,我们有个严峻的问题:如何展示已消失的成都中心文化宝库?

成都中心的建设在相当一个层面上,需要根据历史资料,借助承载着皇城历史的展示载体,重现千年蜀王府的兴衰历史文化,体现历史在这一个核心区位的不断叠加和累积。那么历史文化体现从哪里来,又将到哪里去?如何将历史遗迹空间与现代设计特点合理结合是此次设计的重中之重。

在如今的设计思潮当中,存在只要恢复重建历史的东西,都会有所谓“假古董”的论调,争议颇大。而对于源于某些“资深”设计师自身思维展现的抽象现代艺术趋之若鹜。也曾经有一些景区大肆修建真正的假古董,以至于我们本着一个设计师所谓的“职业操守”,不敢突破这一界限。“不能以设计师自身的价值观和意识去构建和选择一个体系,而应该站在社会大众的角度和使用者的诉求上,去取舍和选择”。设计始终是一个服务行业,只是针对的服务对象的不同而已。成都中心的规划其中核心部分是为了提供市民了解成都“皇城”的历史与文化的场所。“新旧交融,多元共存”,我们不仅仅需要对未来的展望,还需要有勇气对历史进行反思与回顾,假如目光一直向前,此后必定又是一个历史的轮回。也许,现代城市建设发展更需要的是需要回眸一望……

4 恢复历史记忆手法

现代设计如若要将过去已消逝的历史文化元素(包括建筑、构筑物、场景等)重新体现,无非常用的真实复原与抽象元素体现两种手法。孔子《易经.系传》上有两句话说道:“书不尽言,言不尽意”,以白话文来讲,意思是没有一种语言能完全表达意志与思想。而把历史转为文字,文字变成思想,思想再变成设计,就更隔了一层真实了[3]。

笔者认为作为设计本身,我们需要的是从大众的角度和使用者的诉求上来考虑,而基于本项目的“成都文化元点”的定位看来,抽象化的设计手法缺乏部分经典的岁月痕迹。所以适度恢复和重建部分具有历史意义与价值的构筑物,以及对空间的留白,通过采用更加直接的历史本底展现传统,展示真实面貌与细节。从而获得可见性、客观性和对抗时间的持久性,使观赏者亲自去理解过去的历史,而非转述。笔者认为才是最适合的方式。至于对于“度”的把握,方见功力。

对于重建,方法颇多,可采用历史的遗存的工艺与材料,通过重塑、叠加等方式体现历史的传承,甚至是采用“拆造”的手法,通过搜集旧有的原料,再经过自然的不断腐蚀,人工的拆解打磨,技艺的重复叠加,再生出新拥有历史记忆的构造物。通过与周边环境整体营造,最终达到雅俗共赏、亲切灵动的开放式公共文化空间,彰显城市文化魅力。如此的意义存在是“假古董”或者隐晦的抽象“艺术品”所不能概述的,它们不仅为观赏者提供直观的体验,也是我们对历史反思、铭记与纪念的全新载体。

在此次方案征集过程中,也看到了各种表达方式,如采用AR技术虚拟皇城的建筑,或类似未央宫遗址公园的建筑基础复原,也有红色的艺术装置来表达曾经的城墙,但这些手法是否能够经得起时间的沉淀和洗礼?是否能够展现历史的厚重与严肃,是否一定可以被广大民众去接受和直观认知历史?通过藏匿于抽象化艺术装置中的历史,永远无法替代真实事物给人带来的震撼。

5 反思总结

回望过去,从“老皇城”的消亡至今,所引起太多的重大事件及种种不可思议的做法,不经感叹,历史是多么的惊人相似,仿佛是千百年的周而复始。今天的人们,乐于将一切过失简单地归咎于“十年浩劫”那个“失去理性”的年代。然而,透过数百年的历史深度来反思,“皇城”的消亡何尝不是成都市中心毁灭、建设,再毁灭、再建设的无尽的历史循环的一部分?今天的成都,是否具备足够的理性,能充分检讨在那个“失去理性”的年代中犯下的冒进错误,学会珍惜现有仅存的历史遗产,真正超越那种城市发展“大破大立”的僵化思维和恶性历史循环呢?

作为国家级历史文化名城,建国前的历史痕迹瓦砾无存。这种摧枯拉朽般的历史的行为放眼全国乃至世界都较为少见,既然历史已定,我们应该有反思和检讨历史的勇气。不论作为设计师也好,还是考古专家也好,甚至于决策者,都应该鼓起勇气,给民众一个直观的了解成都元点的窗口。

[1] 平叔.城殇成都古皇城拆除始末[J].

[2] 徐望川.从“皇城”到“天府广场”_一部建设的历史还是破坏的历史[J]. 2002.

[3] 南怀瑾.论语别裁[M].1996.