发展儿童科学思维的一年级教学策略研究

2018-05-04邵礼琴

□ 邵礼琴

2017年秋季,随着《义务教育小学科学课程标准》的颁布,一年级科学课正式实施。然而在现实教学中,“只动嘴不动手、重教材轻学生、重活动轻思考”等不利于发展儿童科学思维的现象却屡见不鲜,这也成为科学启蒙教学中亟待解决的问题。

皮亚杰的儿童心理学认为:儿童的思维往往离不开事物的具体形象,在进行推理时需要借助直接经验的直接理解,具有很大的具体形象性。因而,教师可以根据儿童这一认知特点,通过“用问题激活思维”“用材料呈现思维”“用游戏深化思维”“用研讨提升思维”四种教学策略加以改进。由此实现儿童科学思维的发展,提升他们的科学素养。

一、问题激活思维

一年级儿童思维简单,感知事物具有明显的情绪性、形象性。在教学中,教师要让儿童研究属于他们自己的问题。

(一)问题应源自儿童需求

一年级上册《我们知道的植物》一课,旨在引导儿童通过观察和比较认识植物的一些特点,初步明白植物是“活”的。教材直接抛出的问题“塑料花是植物吗”,并不是儿童自己提出并想研究的。教学中,教师出示两盆花(一盆鲜花,一盆塑料花)并提问:“猜一猜,这两盆花,谁长得快?”学生通过观察,聚焦研究问题:这盆塑料花是不是植物?

这个问题是儿童通过活动提出的,虽然研究目的与教材提供的问题是一样的,但对促进儿童思维发展的意义则完全不同。儿童带着自己提出的问题开始活动,思维从这里开始,不断推进。活动中,学生仔细观察、认真思考,为解决自己的困惑而不断对比、辨析,促进了科学思维的发展。

(二)问题应符合儿童认知

一年级学生倾听能力弱、理解能力差,他们的思维依赖于具体的对象和情境,只能孤立地认识事物的个别特征和表面现象,不能通过现象直接分析出最根本的解释。因此,教师的提问要简单且步步指引递进。以一年级上册《用不同的物体来测量》一课为例。教师把学生用不同物体测量出的纸带分类展示在黑板上,用三个问题逐一引导:“当我们都选择小方块测量桌子高度时,你们有什么发现?当我们都选择铅笔测量桌子高度时,你们有什么发现?为什么用小方块和铅笔测量桌子的高度,结果不一样?”

一年级儿童的科学思维正处于从具体的形象思维向抽象思维过渡的阶段。教师根据存在的现象提出问题,可以在一步一引中,让儿童认识到只有用相同的物体测量,才可以进行公平的比较。这样的问题有助于发展儿童的科学思维。

(三)问题应刺激儿童思考

唯有激发儿童兴趣的问题,才能让儿童有所思,有所悟。

一年级上册《做一个测量纸带》一课聚焦的问题是:测量小桶一圈的长度。教师在讲台上摆放了一只桶和铅笔、小立方体柱、橡皮、回形针、纸带等几种工具,并提问:“谁能测出这只桶一圈的长度?”学生兴趣盎然,要求上讲台测量。在活动中,有的学生说:“老师,这支铅笔不听话,它的两端无法靠近桶,测不准。”有的学生用纸带缠绕后,边比画边说:“老师,我测出来了,它有这么长!”教师追问:“小桶的一圈到底有多长?”

此时,教师的问题刺激学生思考:用铅笔、小立方体柱可以知道桶一圈的长度,可是测不准。用纸带测量很方便,可是又不知道具体的长度。怎么办呢?学生的眼睛盯着水桶和几种工具,急切寻找方法,很快就有了想法。他们说着自己的方法,用手比画着,争先恐后地表达自己的意见。问题和实物刺激儿童不断思考,科学思维在无形中得到发展。

二、用材料呈现思维

一年级学生的动手能力弱,认知和感受皆来源于现实生活,他们的想象思维是片段化、模糊化的。这就需要教师给儿童提供熟悉的、简单的、现象明显的材料,帮助教学、推进思维。

(一)材料选择须合适

由于儿童的单向思维占主导,只有直观明显的现象才能引起他们的注意。这就意味着教师在科学游戏的材料选择上,一定要选择合适的材料,使游戏能呈现明显的效果。

如一年级上册《起点和终点》一课,根据教材编排,教师应发放纸蛙,让同桌学生进行跳纸蛙比赛。但在现实教学中,这一材料的应用出现了许多意料之外的问题:纸蛙跳不起来、翻跟头了、跳的差距很不明显……不适合的材料干扰了观察,影响了教学的正常进行。针对这些现象,教师改进了材料,舍用纸蛙,采用惯性玩具小车。这类车子行驶距离不远,但根据力的不同,不同小车的行驶距离有明显差别,便于学生观察。学生通过观察,进行思考,发现影响比赛结果的因素,除了力度之外,还与“比赛要有统一的起点”有关,从而为公平比较的思维打下坚实的基础。

(二)材料操作要简单

《观察一瓶水》一课的教学目标,旨在认识“水是没有固定形状的”。这一科学概念的形成也是本课的教学难点。用什么材料可以让学生感受到水的这一特点?橡皮泥是一种不错的选择。教学过程如下。

师:老师发现了一种神奇的现象(边讲边操作,见下图)。我们把橡皮泥做成圆形,倒入水,就得到圆形的水;做成正方形,倒入水,就得到正方形的水;做成三角形,倒入水,就得到三角形的水。你还能做出不同形状的水吗?

橡皮泥是学生熟悉的玩具,它操作简单,可以很容易地揉捏,做出各种形状。学生经历了“捏一捏、做一做、看一看、想一想”的游戏过程,很快就能发现:橡皮泥做成什么形状,水就是什么形状的。教师巧借橡皮泥帮助学生认识到“水是没有固定形状”的特点。橡皮泥很好地为儿童的科学思维搭建了桥梁。

(三)材料运用助思考

一年级下册《认识物体的形状》一课中,教材的图例所选用的纸盒是不牢固的,造成学生不能准确理解“物体的形状影响着摆放方式”的概念。教师可以选择同为正方形的金属盒来替代纸盒。

金属盒是一种生活中常见的材料,学生熟悉它大小固定不变的特点。学生用它进行“躺着平铺”和“立着平铺”螺母和橡皮的活动,很快就能发现,不同的铺法个数不同,从而认识到形状是物体的重要属性。金属盒的选用,促进了儿童的思考,让儿童的思维进一步发展。

三、用游戏深化思维

儿童好奇、好问、好玩,喜欢通过有趣的游戏去思考学习的方式。教学中,教师要运用游戏引起儿童思考,帮助其建构科学概念。

(一)借助画图促思维

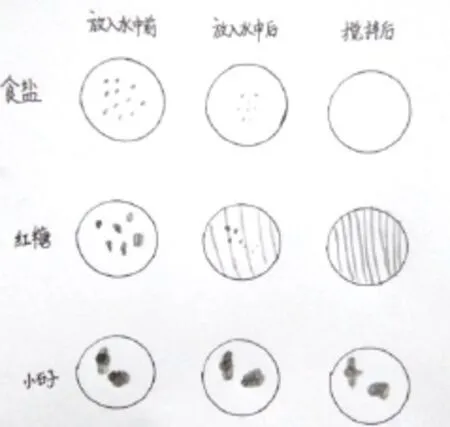

一年级的学生识字量小,书写能力弱,对于科学教学中的记录常常产生畏难情绪,无法完成。运用画图法可以避免产生这一现状。如一年级下册《它们去哪里了》一课,教师运用画图法,请学生观察食盐、红糖、小石子放入水中前、放入水中后、搅拌后三个步骤的变化,并在圆形中画出自己看到的样子,如下图所示。

“点黑点,画斜线”的画图法很简单,却很有趣,有效帮助儿童集中观察注意力,真实记录,使学生初步理解溶解的概念。儿童在涂涂画画中培养了实证意识,发展了科学思维。

(二)借助谜语促思维

谜语是一种把事物明显的特征用通俗顺口的语言形式表现出来,供人猜测的隐语。儿童谜语又往往采用童谣的形式,符合儿童认知规律,深受儿童喜爱。教师运用谜语来组织教学活动,可以有效地落实教学目标,促进儿童的思维发展。以一年级上册《观察叶》一课为例,教师运用谜语开展“猜树叶”的游戏。要求学生先观察叶子,然后编一个谜语让大家来猜。如“开始绿绿,后来黄黄,很像一把小扇子。你猜这是什么叶?”“细细的,长长的,好像就是一根针。你猜这是什么叶?”其他学生根据猜出的谜底,从众多的叶子中找出该叶子。

案例中,编谜语的学生兴致高昂,他们仔细观察叶子,力争抓住该叶子的特点来编谜语。猜谜语的学生兴趣盎然,他们认真听谜面,仔细观察叶子,根据特点猜出谜底,然后专注寻找叶子。猜谜语的游戏让学生在不断思辨和分析的过程中,促进观察能力和思维能力的发展。

(三)借助数数促思维

面对形象思维为主的一年级学生,运用直观的数数游戏,具有显著效果。如一年级下册《谁轻谁重》一课,教材中提供了简易天平秤和回形针,来帮助学生比较大橡皮、小橡皮、乒乓球、木块、塑料块这五种物体的轻重。教师指导学生运用回形针当作秤砣,在天平秤一边放物体,另一边放回形针。当达到平衡时,学生只要数一数每个物体等同于多少个回形针的重量,就能轻松比较出来五种物体的轻重了。

学生通过简单的数回形针个数的游戏,明白了称重量是既准确又快速地进行轻重比较的方法。学生在数一数的过程中,掌握了比轻重的方式,从事实、证据出发去探求结果,发展了科学思维。

四、用研讨提升思维

认知论提出:学生的思维发展,不断地影响着思维方式的形成,这是一个长期形成、逐步累积的过程。由此可见,教师组织和引导学生开展研讨,对启迪学生的科学思维、提升学生的思维品质有着重要的意义。

(一)从模糊到清晰

一年级上册《用相同的物体来测量》一课,教师请学生运用纸带测量桌子的高度,然后再运用小立方体组合测量纸带长度。活动结束后,教师先让学生说说自己的发现。学生回答:“都是30+(表示30个小立方体多一点)。”教师追问:“为什么数据是相同的?”学生说:“这是因为都采用了小立方体组合进行测量的结果。小立方体组合的长度相同,桌子的高度和纸带的长度相同,所以得出的数据一样。”教师又出示了用小立方体组合测量两张凳子高度的结果,分别为20+和24+,请学生比较哪张凳子高。由于学生已经认识到小立方体组合一样长,数字大的凳子就比较高。

研讨是发展儿童科学思维的好时机。然而一年级学生缺乏自我独立的思考。教师就应该在研讨环节,耐心倾听学生阐述理由,适机追问引导,及时挖掘学生认知中的模糊之处,刺激学生进一步思考,使得学生在不断的思辨中,从模糊走向清晰,促进科学思维的发展。

(二)从隐性到显性

教师在执教一年级上册《在观察中比较》一课时进行“提供恐龙模型,比大小”的游戏,请学生说说自己的发现。片段如下。

生1:它们身体的高矮不同,高的大,矮的小。

生2:它们身体的长短不同,长的大,短的小。

生3:老师,这样比较是不公平的!如果是我们和六年级的哥哥姐姐比高矮,会公平吗?所以我认为只有相同年龄的恐龙,才可以进行比较,比较的结果才是公平的。

一年级学生的想法常常是旁逸斜出的,生3结合生活经验进行分析,发现不同的年龄是造成比较不公平的条件之一。他的思维已透过显性的表面现象,挖掘出了隐性的不同。对于这样的意外生成,教师要给予肯定和鼓励,由此带动其他学生也进行思考。通过师生共同研讨,将隐性的条件显性化,使学生认识到比较的条件要科学严谨,他们的科学思维得到了超前的发展。

(三)从表象到本质

小学科学课程的主要目标是培养学生的理性思维。在一年级科学启蒙教学中,教师要帮助学生完成从感性思维到理性思维的过渡。

如一年级下册《它们去哪里了》一课的研讨环节中,当学生回答食盐、红糖放入水中就消失了,教师追问:“食盐和红糖是真的‘消失’了吗?”大多数学生的第一反应是真的消失不见了。此时有一个学生大叫起来:“不对,它的水变红色了,它还在杯子里!”一石激起千层浪,学生再次把目光聚集在记录单的斜线和红糖水杯上。有更多的学生开始认为没有消失。他们从颜色的区别上证明红糖还在水杯中。教师又追问:“食盐水的颜色没有变,食盐应该是真的消失了吧?”马上又有学生说:“它也没有消失,虽然它的颜色没有变,但是它的味道肯定变了,变咸了。我们可以尝一尝。”

教师运用苏格拉底诘问法,让学生在不断的思辨中认识到了溶解的本质特点。从表象追溯到了本质,更接近科学的理性思维。

一年级科学教学的道路刚起步,教师要时时关注儿童科学思维的发展,遵循儿童的认知特点,不断研究和改进教学策略,由此实现儿童思维的发展,提升他们的科学素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2017.

[2]皮亚杰,海尔德.儿童心理学[M].吴福元,译.北京:商务印书馆,1980.

[3]喻伯军.一年级小学科学教学实施建议[EB/OL].[2017-11-04].https://mp.weixin.qq.com/s/rRfx5i ULy2IJ71chWhJ-lA.