基质粒径对缀锦蛤(Taper literatus)生长影响的分析

2018-05-03刘亦涵李由明付湘粤李晓梅葛丽丽

刘亦涵 ,李由明 ,付湘粤 ,李晓梅 ,葛丽丽 ,符 丽

(1.海南热带海洋学院生命科学与生态学院,海南 三亚 572022;2.海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室,海南 三亚 572022;3.海南热带海洋学院海洋信息工程学院,海南 三亚 572022)

缀锦蛤(Taper literatus)隶属双壳纲帘蛤目帘蛤科缀锦蛤属,是一种潮间带常见的底栖贝类,主要分布于潮间带中上部的浅海水体中,对潮间带的物质循环具有重要影响。调查研究发现,缀锦蛤分布于我国雷州半岛、海南岛南部的潮间带[1]。缀锦蛤具有较大的经济价值,现已突破了丽缀锦蛤的人工繁殖技术[2],并在我国开展了人工养殖[3-4],而关于缀锦蛤的生态分布及其生态功能方面也开展了相关研究[1]。目前,我国沿海水产养殖废水的排放对潮间带的生态系统产生较大的影响[5-7],其他各种人类活动也对潮间带的生态系统产生影响,各种滨海旅游活动促进了沙滩的“泥化”,进而对潮间带底栖生物的生长产生影响[8]。该研究前期调查发现,缀锦蛤为海南西部沿海潮间带底栖贝类的优势种类,且养殖废水的排放对缀锦蛤的生态分布产生了较大的影响。目前,对于缀锦蛤生长环境中基质类型对其影响的研究较少,笔者分析了缀锦蛤在不同基质类型中的生长状况,为评估水产养殖活动对底栖贝类的影响以及为缀锦蛤的人工养殖提供参考数据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

将从海边采集回来的不同粒径大小的沙(砂)清洗干净,置于烘箱中烘干,然后依次用15、30、45、60、80、100 目孔径的筛网将干沙(砂)按照粒径大小进行分类,并分为大粒径、中粒径和小粒径3种类型,其粒径分别为:15目<大粒径≤30目,45目<中粒径≤60目,80目<小粒径≤100目,并取不过100目、过80目筛网的沙作为该试验的细沙处理组,取不过60目、过45目筛网的砂作为中砂处理组,取不过30目、过15目筛网的砂作为粗砂处理组。将各试验组沙(砂)分批经过马弗炉高温去除沙中有机物[9],并分别取细沙、中砂和粗砂等质量两两混合得到细中沙(砂)处理组、细粗沙(砂)处理组和中粗砂处理组。

图1 不同粒径单一基质处理下缀锦蛤湿重变化

图2 混合基质类型处理下缀锦蛤湿重变化

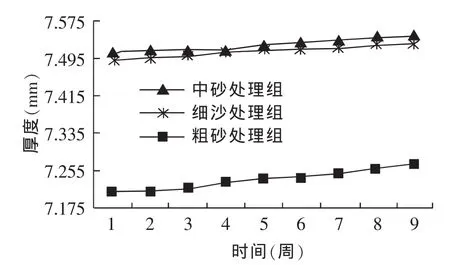

图3 不同粒径单一基质处理下缀锦蛤壳长变化

图4 混合基质类型处理下缀锦蛤壳长变化

1.2 贝类养殖

将健康和活力正常的缀锦蛤置于循环水养殖系统的水槽中 (长×宽×高=40 cm×45 cm×35 cm),每个试验重复3次。每个水槽中随机放入15个缀锦蛤进行生长养殖试验。养殖周期为9周。试验期间每天早晚各投喂等量的微藻饵料。微藻饵料为实验室培养金藻与小球藻。同时每天定时充气增氧,并在每周同一时间分别记录缀锦蛤的壳长、壳厚和湿重。

1.3 数据统计分析

数据分析采用SPSS 19.0统计软件,数据结果以平均值±标准差形式表示,其中,P<0.05、P<0.01分别表示显著性差异和极显著性差异。

2 结果与分析

2.1 基质粒径对缀锦蛤湿重的影响

各处理组中的缀锦蛤经过9周的养殖试验,每个处理组中缀锦蛤的湿重均呈现随着养殖时间延长而增大的趋势。其中,细沙处理组中平均湿重增长了0.025 g,养殖期间增长的趋势较为平缓均匀;中砂处理组、粗砂处理组、细中沙(砂)处理组、中粗砂处理组、细粗沙(砂)处理组的湿重分别增加了 0.024、0.044、0.022、0.033 和 0.026 g, 且增长规律均呈现在养殖第1~5周增长较慢,第5~9周较前期较快的规律。结果发现,基质粒径大的基质能更好地促进缀锦蛤的生长(见图1、图2)。

2.2 基质粒径对缀锦蛤壳长的影响

在粗砂处理组中,缀锦蛤的壳长随着时间呈增加趋势;但是在其他处理组中,缀锦蛤的壳长几乎没有增长(见图3、图4)。

2.3 基质粒径对缀锦蛤壳厚的影响

在细中沙(砂)处理组、中粗砂处理组和粗砂处理组中,中粗砂处理组中缀锦蛤壳厚增长最快,且3个处理中壳厚增长均呈现在第1~4周期间增速较慢,5~9周期间增速较快的规律;但是在细沙处理组中,缀锦蛤壳厚的增长最慢(见图5、图6)。

图5 不同粒径单一基质处理下缀锦蛤壳厚变化

图6 混合基质类型处理下缀锦蛤壳厚变化

3 讨论和分析

贝类作为底栖生物,基质的类型和性质对底栖生物的生长和代谢具有重要的影响。何志辉[10]研究发现,底栖动物如栖息在不适合的底质上,其生长会受到抑制,严重时并会导致死亡。一般情况下,间隙较大的基质类型,有利于基质间水体中物质的流通和交换,能较好地利于间隙水的流动,增大水底间隙水中的氧气[9]。同时,基质间隙增大,也容易收纳更多的沉积有机物,为底栖生物提供较多的食物。基质粒径大,使得基质间相对松散,更适于埋栖类生物等底栖生物的生长。研究发现,底质松散的基质中的生物多样性高于密实底质[11-12]。 段学花等[13]在研究河床底质组成中底栖动物群落及多样性时发现,底质条件对底栖动物的群落组成具有更大的影响,河床底质性质是影响底栖生物群落组成的关键因子之一。

该研究发现,粒径大的基质中缀锦蛤的生长高于其他粒径小的基质环境,且随着粒径的减小,缀锦蛤的生长速度降低(见图1~图6)。这和吴文广等[14-15]的研究相一致,其在调查泥螺(Bullacta exarata)种群组成和底质环境条件时发现,泥螺主要分布于粗砂(粒径为3.73~5.25 mm)基质中,说明泥螺偏好生长于底质粒径较大的环境中。底栖贝类在生活过程中,会通过其水管的作用完成一些生理活动,但是基质的性质又会对贝类水管的活动产生影响,进而影响贝类。黄洋等[1]研究发现,钝缀锦蛤在基质较密实的环境中生存时,会因其水管难以伸出基质表面而致使其死亡增大。尤仲杰等[16]在研究等边浅蛤 (Gomphina venerifoemis)的生态习性时也发现类似现象,即基质较松散的环境中贝类能够较好的生长,而基质较密实的环境中贝类易死亡。上述研究表明,底质的性质对底栖贝类的种群组成及其生长具有重要的影响,有关基质类型是否对贝类在物质循环中的作用具有影响,还有待进一步深入研究。

参考文献:

[1]黄洋,杜涛,杨世平.钝缀锦蛤生态习性的初步研究[J].水产科学,2008,27(4):175-178.

[2]南海所首次突破丽缀锦蛤人工育苗技术[J].水产养殖,2011,32(9):40.

[3]庄启谦.中国动物志 软体动物门双壳纲帘蛤科[M].北京:科学出版社,2001:63-64.

[4]张玺,齐钟彦,李洁民,等.南海双壳类软体动物[M].北京:科学出版社,1960:193-194.

[5]张树,李由明,王平,等.对虾养殖水体的研究现状分析[J].畜牧与饲料科学,2017,38(3):55-58.

[6]李由明,邱清波,王平,等.对虾养殖废水对潮间带生态系统中有机物含量的影响 [J].琼州学院学报,2015,22(5):71-76.

[7]李由明,王平,李义军,等.对虾养殖废水对周边海域水体中营养盐含量的影响[J].水产养殖,2014,35(7):1-4.

[8]赵一平.滩涂资源开发利用问题研究——以大连市为例[D].大连:辽宁师范大学,2006.

[9]许昆明,邹文彬,司靖宇.南海越南上升流区沉积物中溶解氧、锰和铁的垂直分布特征[J].热带海洋学报,2010,29(5):56-64.

[10]何志辉.淡水生态学 [M].北京:中国农业出版社,2000.

[11]BEISEL J N,USSEGLIO-POLATERA P,MORETEAU J C.The spatial heterogeneity of a river bottom:a key factor determining macroinvertebrate communities[J].Hydrobiologia,2000,422/423:163-171.

[12]陈其羽,梁彦龄,吴天惠.武汉东湖底栖动物群落结构和动态的研究[J].水生生物学集刊,1980,7(1):41-56.

[13]段学花,王兆印,程东升.典型河床底质组成中底栖动物群落及多样性[J].生态学报,2007,27(4):1664-1672.

[14]吴文广,冷宇,张继红,等.黄河口泥螺种群夏季分布特性及其与底质环境的关系 [J].渔业科学进展,2013,34(3):38-45.

[15]王一农,尤仲杰,於宏,等.养殖泥螺生态习性研究[J].宁波大学学报(理工版),2003,16(3):240-244.

[16]尤仲杰,王一农,颜正荣,等.等边浅蛤Gomphina veneriformis生态习性的观察[J].海 洋学研究,1992,10(3):70-76.