汉代女性“过时不嫁”现象研究

——基于简牍资料的分析

2018-05-02臧莎莎

臧莎莎

(南开大学 历史学院,天津 300100)

婚姻是文明社会中人类生命延续的重要方式,中国历代政府都非常重视民间百姓的婚嫁问题。适龄男女及时婚配不仅保证了人口的繁衍,同时也是社会稳定、经济发展的重要基础。两汉时期主流的婚姻政策是强调“婚姻以时”,但现实社会中受各种因素的影响,并非所有适龄女姓都能及时婚配,“过时不嫁”者亦大量存在。“过时不嫁”是指女性超过适婚年龄仍未婚配的晚嫁或不嫁现象。目前学界对秦汉婚龄问题多有探讨,并一致认可汉代流行早婚的事实*如陈鹏在《中国婚姻史稿》(中华书局1994年版)中指出自汉迄南北朝政府多侧重女子婚龄且抑之早出嫁;杨树达《汉代婚丧礼俗考》(上海古籍出版社2000年版)、张仁玺《秦汉家庭研究》(中国社会出版社2005年版)与彭卫《汉代婚姻形态》(中国人民大学出版社2010年版)等均认为汉代盛行早婚,并指出女子的初婚年龄在十三四岁至十七八岁之间。刘林《居延汉简女子婚龄资料考议》,载于《文博》2012年第3期;张保同、何威震《汉代婚俗探微》,载于《南都学坛》1989年第4期,借助居延汉简证实了汉代早婚民俗的历史真实性。。但对于“过时不嫁”现象的研究则相对薄弱,尤其是女性晚嫁问题。彭卫、杨振红在《中国风俗通史(秦汉卷)》(上海文艺出版社2002年版)与《中国妇女通史(秦汉卷)》(杭州出版社2010年版)中曾对男女婚龄偏高现象有所分析,认为经济状况、疾病、形貌、品行、求学、战乱等因素会导致男女晚婚,但对女性晚嫁的分析仍稍显不足。前辈的研究成果与新资料的出土都为进一步了解汉代女性晚婚现象提供了可能,本文将综合运用传世和简牍文献,在界定“过时不嫁”中“时”的基础上,探索两汉社会中的女性晚嫁群体及其产生的社会影响,并进一步分析制约两性婚嫁因素的差异性。不当之处,敬请方家指教。

一、汉代的适婚年龄——“时”的限定

汉代文献常见“男三十而娶,女二十而嫁”*如《白虎通义·嫁娶》曰:“男三十而娶,女二十而嫁,阳数奇,阴数偶。男长女幼者,阳舒,阴促。男三十,筋骨坚强,任为人父;女二十,肌肤充盛,任为人母。合为五十,应大衍之数,生万物也。”的描述,这多是汉儒对先秦礼制的倡导而非两汉婚嫁年龄的事实。东汉王充在《论衡·齐世》中最早提出:“帝王治世,百代同道,人民嫁娶,同时共礼。虽言男三十而娶,女二十而嫁,法制张设,未必奉行。”[1]后世学者亦有持此观点者,如杨树达在《汉代婚丧礼俗考》中认为:“古礼所称男子三十而娶,女子二十而嫁,皆不行焉。”[2]陈鹏对古代婚龄考察后也指出:“历朝所定婚龄,男子最低为十五,最高无过三十,女子最低为十三,最迟无过二十。”[3]因而,有学者认为先秦儒家所提倡的三十与二十之数只是男女适婚年龄的上限,而非实际的结婚年龄*如南玉泉、张志京《再论周人的结婚年龄》,载于《北京理工大学学报》(社会科学版)2004年第6期。与吕亚虎、冯丽珍《东周时期男女适婚年龄问题考辨》,载于《陕西理工学院学报》(社会科学版)2005年第2期,都认为《周礼》所规定的“男三十而娶,女二十而嫁”的婚龄是当时男女婚嫁年龄的最高极限。。笔者亦赞同此种观点。

关于两汉社会的实际结婚年龄,彭卫、杨振红两位先生在梳理了传世文献与部分简牍资料后认为:“两汉时期,男子初婚年龄在14~20岁之间,女子初婚年龄在13~16岁之间。”[4]这一观念也被秦汉史学界广泛认可。随着西北汉简的不断整理和发表,越来越多的戍边家属名籍得以问世,这些名籍部分保留了西汉中后期各地的家庭成员情况,据此或可修正与加深我们对于汉代女性适婚年龄的认识。

由于汉简所见家庭成员名籍中并未明确记录女性的结婚年龄,我们只能据其最长子女年龄予以推测,即母亲的年龄—最长子女的年龄≥女性的初婚年龄。对于未见子女的家庭名籍,如果简文完整且该女性年龄在二十岁左右,则以所见年龄为最迟结婚年龄。

下面以西北汉简中相对完整的家属名籍为例予以说明:

(1)永光四年正月乙酉 橐佗吞胡燧长张彭祖符 妻大女昭武万岁里□□年卌二 子大男辅年十九岁 子小男广宗年十二岁 子小女女足年九岁 辅妻南来年十五岁 皆黑色[《居延汉简释文合校》(29.2)[5]44]

(2)止北燧卒王谊 妻大女君宪年廿四 子未使女女足年五岁 子小男益有年一岁 用谷四石少 皆居署廿九日 七月乙卯妻取[《居延新简释校》(E.P.T65.119)[6]676]

(3)橐他通道亭长宋捐之 永始四年家属符尽十二月 妻大女觻得常乐里宋待君年廿二 子小男自当年九 子小女廉年六[《肩水金关汉简(肆)》(73EJT6:42 )[7]87]

(4)橐他勇士隧长井临 建平元年家属符兄妻屋兰宜众里井君任年廿一 子小男习年七岁 兄妻君之年廿三 子大男义年十 子小男满冯一岁 车一两用□[《肩水金关汉简(壹)》(73EJT6:42)[8]65]

(5)第四燧卒伍尊 妻大女女足年十五 见署用谷二石九升少[《居延汉简释文合校》(55.25)[5]97]

根据前述计算方法,(1)~(4)中所见女性□□、君宪、宋待君、井君任和君之的结婚年龄分别为23岁、19岁、13岁、17岁和13岁及其以下。(5)中虽未有子女记录情况,但该简结构完整,女足的结婚年龄应在15岁或更早。此外,由于名籍中的最年长子女可能并非该家庭的首个子女*笔者认为有两种状况会导致这种问题:第一,汉代的医疗卫生和饮食状况较差,婴儿夭折状况必然存在,简文所见的最年长子女有可能为家中实际的次年长子女。第二,汉简所见吏员或戍卒名籍大部分为通关或廪食名籍,并非家庭全部成员的名册,有可能最年长的子女并未名列其中。,故二者相减所得年龄应该略大于女性的实际结婚年龄。

为了更加全面了解汉代民间女性的适婚年龄问题,笔者梳理了西北汉简所见各类吏员、戍卒家属名籍(见表1)。

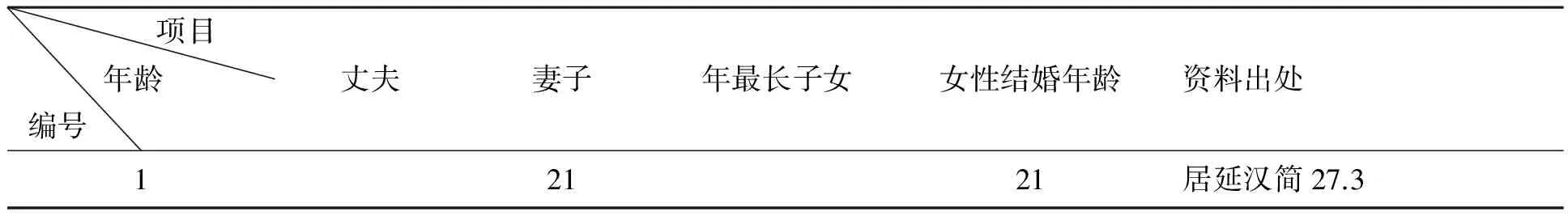

表1 汉代女性结婚年龄推测表*考虑到超过一定年龄的女性可能存在再嫁问题,名籍中的子女可能为二次或多次婚嫁所生,进而影响初婚年龄的计算,故表中所选取的女性集中在30岁以下(后文将会对30岁以上年龄者的家庭另作分析)。

续表1

项目年龄 编号 丈夫妻子年最长子女女性结婚年龄资料出处226818居延汉简27.4321318居延汉简29.14191515居延汉简29.251616居延汉简54.1961515居延汉简55.2071818居延汉简95.208271116居延汉简103.2491919居延汉简133.201028721居延汉简161.11115515居延汉简194.20①121818居延汉简203.4132121居延汉简203.121417215居延汉简203.13152020居延汉简203.161629722居延汉简203.191727324居延汉简203.2318281018居延汉简203.321923221居延汉简231.252028424居延汉简317.22121219居延新简EPT44:1221818居延新简EPT59:7802324519居延新简EPT65:119243528721居延新简EPT65:12125341818居延新简EPT65:1452622220居延新简EPT65.288272222居延新简EPT65:478281313居延新简EPT65:4952926125肩水金关汉简73EJT3:89301515肩水金关汉简73EJT3:893121714肩水金关汉简73EJT6:4232231013肩水金关汉简73EJT6:423319316肩水金关汉简73EJT11:24342620119肩水金关汉简73EJT24:2063525520肩水金关汉简73EJT30:62362020317肩水金关汉简73EJT37:176①此条简文的内容为:第四燧卒虞护妻大女胥年十五弟使女自如年十二子未使女真省年五见署用谷四石八斗一升少(简号194.20)虞护之妻胥年仅15岁,其未使女真省年5岁,如果胥10岁生子,显然于理不合。考虑到胥可能并非真省的亲生母亲,故推测胥的实际初婚年龄可能在15岁或更早。

续表1

项目年龄 编号 丈夫妻子年最长子女女性结婚年龄资料出处3727918肩水金关汉简73EJT37:687381919肩水金关汉简73EJT37:7543920218肩水金关汉简73EJT37:7554023815肩水金关汉简73EJT37:7554125718肩水金关汉简73EJT37:7584223320肩水金关汉简73EJT37:76143271314肩水金关汉简73EJT37:8464425223肩水金关汉简73EJT37:1007452525肩水金关汉简73EJT37:10584622913肩水金关汉简73EJT37:10594722715肩水金关汉简73EJF1:105

注:表中数据出自谢桂华、李均明《居延汉简释文合校》(文物出版社1987年版)和马怡、张荣强《居延新简释校》(天津古籍出版社2013年版)以及甘肃简牍博物馆等编《肩水金关汉简(壹)—(伍)》(中西书局2011—2015年版)。

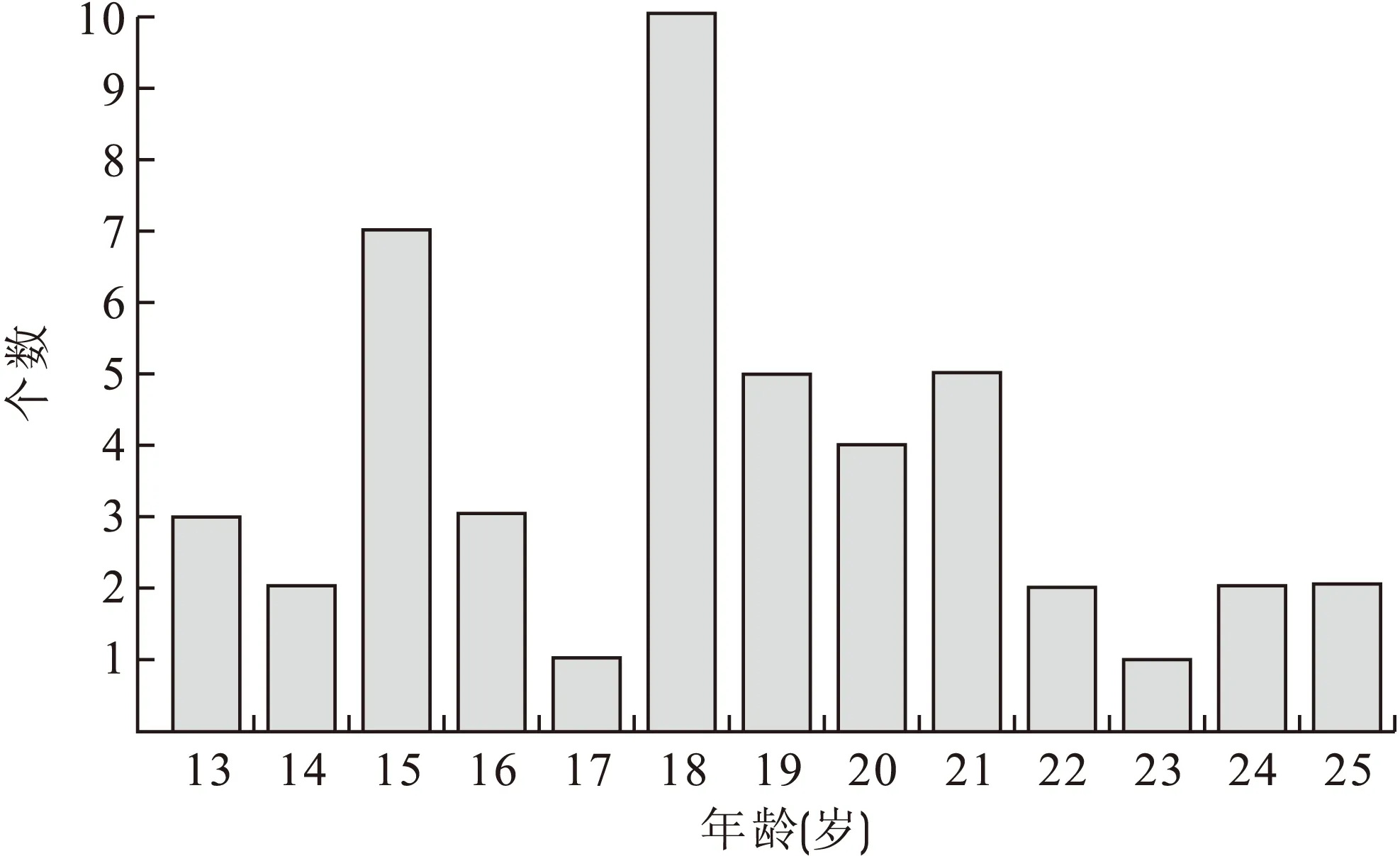

图1 汉初女性初婚年龄图

为了直观地展现汉代民间女性的婚嫁年龄分布情况,笔者又将上表中的数据做成柱状图(见图1)。表1共选取了西北汉简所见的47例家庭名籍,这些家庭既有居于边郡的,亦有来自内郡的,时代范围集中于西汉元、成、哀时期。基本上这些数据能够反映西汉中后期民间女性婚嫁年龄的实际状况。由柱状图可知,女性婚嫁年龄的范围自13岁至25岁不等,并以18岁最为集中,且其平均婚嫁年龄亦为18岁。考虑到女性婚后并非马上生育,外加女性孕期需要十个月左右的时间,故汉代民间女性的实际平均婚嫁年龄应低于18岁。

现在我们来看汉代女性的适婚年龄问题,即“时”的界定。广义上来说,适婚年龄是一个相对宽泛的年龄段。正如汉惠帝诏书所规定的“女子年十五以上至三十不嫁,五算”[9]91。15岁到30岁均可视为适婚年龄。但综合简文所反映的事实,以及“男三十而娶,女二十而嫁”为婚嫁年龄上限的观点,外加东汉时期“于洛阳乡中阅视良家女童,年十三以上,二十以下,姿色端丽,合法相者,载还后宫,择视可否,乃用登御”[10]400的选宫人制度,笔者认为,汉代女性的适婚年龄应界定在15~20岁之间。尽管由于身份不同,适婚年龄会有所差异,如皇室女性受政治因素影响婚嫁年龄相对较低,而宫女群体往往婚配较晚。但对于社会上的广大女性而言,一个普遍可以接受或公认的适婚年龄仍然是存在的,这个年龄段界定到15~20岁较为合适。因此,从大范围来看,如若女性超过这个年龄仍未出嫁或者终身不嫁,则可被视为“过时不嫁”。

二、汉代的“过时不嫁”群体

汉代社会流行早婚,但并非所有的适龄女性都能及时婚配,“过时不嫁”者亦存在。前文提到女性超过20岁即可视为晚嫁,那么又有哪些女性构成了汉代的晚嫁群体呢?

传世文献虽较少记录女性的晚嫁现象,但出土简牍保留了部分西汉后期晚嫁女性的资料。笔者翻检了西北汉简所见家属名籍,从中找到了一些可能属于“过时不嫁”女性的事例:

(1)制虏燧卒张孝 妻大女弟年卅四 用谷二石一斗六升大 子未使女解事年六 用谷一石一斗六升大 凡用谷三石三斗三升少[《居延汉简释文合校》(55.25)[5]98]

(2)第五燧卒徐谊 妻大女眇年卅五 子使女待年九 子未使男有年三 见署用谷五石三斗一升少[《居延汉简释文合校》(203·3)[5]315]

(3)毋伤隊卒陈谭 妻大女捐年卅四 子小女婢年八 七月旦居署尽晦[《居延新简释校》(E.P.T40.17)[6]127]

(5)五凤四年八月庚戌 橐他石南亭长符 亭长利主妻觻得定国里司马服年卅二岁 子小女自为年六岁 皆黑色[《肩水金关汉简(壹)》(73EJT9:87 )[8]107]

(6)橐他□□□□昭武宜春里隆永 妻大女阳年卅 子小女顷闾年一岁 牛车一两 用牛二头[《肩水金关汉简(肆)》(73EJT37:178 )[7]26]

(7)橐他置佐昭武便处里審长 妻大女至年卅五 子小女候年四 子小男小奴年一岁 牛车一两 用牛四头[《肩水金关汉简(肆)》(73EJT37:175 )[7]25]

前三简均为廪食名籍,是戍卒家属前往居延地区省亲并领取粮食的记录。一般而言,省亲名册所反映的家庭结构相对完整,故所见人员应是该家庭的全部成员。(1)中张孝的妻子女弟年34岁,其子女解事年6岁,若该女为家中年龄最大的孩子,则女弟结婚时的年龄应为28岁以下。(2)中徐谊的妻子眇年35岁,长女9岁,则其结婚年龄为26岁以下。(3)中陈谭的妻子捐年34岁,唯一所见的女儿8岁,则其结婚年龄在26岁以下。第四和五条简的性质暂不清楚。(4)中大女□37岁,长子年龄在10~19岁间,则其结婚年龄低于27岁。(5)中利主的妻子司马服年32岁,仅见的女儿6岁,则其婚嫁在26岁以下。最后两条简是出入肩水关的传符。(6)中隆永的妻子阳年30岁,其女顷闾1岁,由于出关者并非为全部家庭成员,阳很可能还有其他年长的子女留居家中,但如果该女是她唯一的女儿,则其结婚年龄在29岁以下。(7)中大女至35岁,长女4岁,则其婚嫁年龄在31岁以下。如果上述推测不错,则这些女性的结婚年龄约集中于26~31岁左右,明显属于“过时”而嫁者。

尽管依据最长子女年龄来推算女性的结婚年龄存在弊端,但上述简文仍呈现出汉代女性晚嫁的部分事实。简文中的女性身份均为西北边地戍卒或吏员的家属,她们有的来自内地诸郡,有些则出自边郡,因种种原因并未在适婚年龄及时出嫁(当然不能完全排除这些女性可能为多次婚嫁者),从而成为“过时不嫁”群体中的一员。至于戍卒家属婚嫁年龄偏高的原因,似与家庭经济状况等因素相关。

综合学界对于女性晚嫁因素的分析,笔者认为除了简牍资料中的部分戍卒家属外,传世文献所见的以下几类女性可以明确归入“过时不嫁”群体中。

第一,贫女。家庭经济状况的优劣是制约婚嫁的重要因素,贫困家庭的女性往往很难及时婚嫁。吕思勉曾言:“蕃民,古人之所愿也。然精通而娶,始化而嫁,为古人财力所不逮,是以民间恒缓其年。”[11]可见,财力的匮乏能够导致贫困家庭子女婚嫁的推迟。此外,两汉社会嫁娶奢靡之风盛行,《盐铁论·国疾》曾对此有所批判:“遣女满车,富者欲过,贫者欲及;富者空减,贫者称贷。”尚奢的风气促使聘金与嫁妆的数量不断增多,贫者只能靠借贷来支付嫁娶之资,这在无形中加剧了财力不济家庭的嫁娶困难。尽管汉代政府曾专门下诏约束民间婚嫁资财数额*如居延新简(EPF22:44-45)所见:“甲渠言部吏毋嫁聚过令者。建武四年五月辛巳朔戊子,甲渠塞尉放行候事敢言之。诏书曰:吏三百石庶民嫁聚毋过万五千,关内侯以下至宗室及列侯子娉聚各如令。”即是政府对婚嫁资财的规范。,但风气一旦盛行则很难短时间内更改。东汉任延担任九真太守期间,“移书属县,各使男年二十至五十,女年十五至四十,皆以年齿相配。其贫无礼娉,令长吏以下各省奉禄以赈助之,同时相娶者二千余人。”[10]2462此地嫁娶的两千余人,如果不是得到太守及其属吏的资助,只能“逾时不嫁”。因此,在两汉尚奢的婚嫁风气中,“过时不嫁”者应包含不少贫家之女。

第三,巫女。两汉社会巫风盛行,女性巫者亦不在少数。受社会风俗和职业性质的影响,很多女巫不能及时婚嫁。《汉书》卷28《地理志》言齐地风俗时云:“始桓公兄襄公淫乱,姑姊妹不嫁,于是令国中民家长女不得嫁,名曰‘巫儿’,为家主祠,嫁者不利其家,民至今以为俗。”[9]1661虽不能说齐地全部长女都不外嫁,但班固既然援引此条风俗,则说明至少两汉时期此地仍留存着长女不嫁之俗。至于这些“巫儿”是否背地里有私夫,暂且不论,但齐地“巫儿”确可归入“过时不嫁”群体之类。与汉同时代的倭国也曾存在女性因敬事鬼神而不嫁的现象。史载“桓、灵间,倭国大乱,更相攻伐,历年无主。有一女子名曰卑弥呼,年长不嫁,事鬼神道,能以妖惑众,于是共立为王。侍婢千人,少有见者,唯有男子一人给饮食,传辞语”[10]2821。倭国女主因敬鬼神而年长不嫁,与齐地长女不嫁是如此类似,反映出特定区域内巫女身份者的不嫁状况。

第四,宫人。广义上的宫人是指除皇后以外的宫闱女性。汉初确立了出宫人制度,所出宫人既有侍女,又有嫔妃。《汉书》卷97《外戚传》载:“(吕)太后出宫人以赐诸王各五人,窦姬与在行中。”[9]3942文帝十二年(前168)下诏:“出孝惠皇帝后宫美人,令得嫁。”[9]123但西汉时期出宫人制度并不稳定,昭宣元时期宫人奉陵制度取代了出宫人制度,成帝时期才重新恢复[14]。关于出宫人的年龄,有三十或四十者之说。《三辅黄图》卷3称:“满三十者出嫁之,掖庭令总其籍。”[15]《太平御览》卷173引《汉武故事》作“满四十者出嫁”。《汉书·哀帝纪》则云:“掖庭宫人三十以下,出嫁之。”[9]336《汉官六种·汉官旧仪》曰:“宫人择官婢年八岁以上,侍皇后以下,年三十五出嫁。”可见,宫人作为特殊群体,倘若能够出嫁,也多在三十岁左右或更晚,甚至有些人终其一生都未能婚配。在专制集权的古代社会,宫人群体是“过时不嫁”者中最为典型者。

第五,残缺家庭中的长女。女性在家庭生活中扮演着重要的抚育角色,未嫁长女同样需要帮助母亲分担养家职责。如若家庭成员不幸离世,残缺家庭中的长女为照顾幼弱弟妹或年迈父母往往不能及时婚嫁。《史记·刺客列传》中聂政因杀人避仇他乡,其姊聂荣为供养母亲而适婚“未嫁”,直到母亲去世才“嫁夫”[16]。此虽为战国之事,但人情相近,不排除汉代社会中亦有此事。《后汉书·谢夷吾传》引《谢承书》曰:“县人女子张雨,早丧父母,年五十,不肯嫁,留养孤弟二人,教其学问,各得通经。雨皆为娉娶,皆成善士。”[10]2714张雨为了供养两个孤弟五十岁仍未嫁,反映出汉代残缺家庭中长女“过时不嫁”的问题。

女性晚嫁不仅受经济、容貌或身份的限制,家庭出身有时也会影响其婚嫁。《后汉书·应奉传》引《韩诗外传》云:“妇人有五不娶:丧妇之长女不娶,为其不受命也;世有恶疾不娶,弃于天也;世有刑人不娶,弃于人也;乱家女不娶,类不正也;逆家子不娶,废人伦也。”[10]1609从理论上来讲,这些家庭的女性是很难出嫁的,尽管实际执行过程中可能会存在一定的偏差,诸如上述五种家庭的男女互相嫁娶也有可能。但在礼制严格的时代,势必有些女性因为出身问题而难以适时出嫁,成为“过时不嫁”者。

三、“过时不嫁”的影响

“过时不嫁”对女性身心的影响不容忽视。《诗经·小雅·采绿》曰:“终朝采蓝,不盈一襜。五日为期,六日不詹。”注云:“詹,至也。妇人过时而怨旷,期至五日而归,今六日不至,是以忧也。”[10]1856韶华之岁的女性不能及时婚嫁,其愁闷与痛苦之情自是难以言表。正如《焦氏易林·临之大有》所云:“三十无室,长女独宿,心劳未得,忧在胸臆。”[13]192三十岁仍然没有婚配,作为家中的长女独自居住,内心是何等的孤寂。王粲的《闲邪赋》即描述了一位艳丽女子年华将逝仍未婚嫁的苦闷之情:“夫何英媛之丽女,貌洵美而艳逸。横四海而无仇,超遐世而秀出。发唐棣之春华,当盛年而处室。恨年岁之方暮,哀独立而无依。情纷拏以交横,意惨凄而增悲。何性命之奇薄,爱两绝而俱违。排空房而就衽,将取梦以通灵。目炯炯而不寐,心忉怛而惕惊。”[17]

从大一点的层面来讲,“过时不嫁”容易引发社会中男女旷怨,进而影响社会安定。《白虎通义》卷4曰:“人者,天之贵物也。逾时则内有怨女,外有旷夫。”[18]一般而言,古代社会中男女的性别比例基本持平,适龄女性的“过时不嫁”将直接造成适龄男性无法找到匹配对象。加之,两汉社会中一夫多妻现象盛行,“诸侯妻妾或至数百人,豪富吏民畜歌者至数十人,是以内多怨女,外多旷夫”[9]3071。上层社会的男子已占有了大批适婚女性,剩下的女性若推迟婚嫁必将增加男性婚嫁的困难。社会中一旦充斥大量适婚未嫁的青壮年,将会对社会秩序的安定造成影响。

“过时不嫁”还会影响人口的增值。婚姻是生育的前提,适龄婚嫁及时生育是保证国家人口的重要手段。彭卫先生指出:在15岁左右结婚,女子的生育率要比20岁左右结婚时的生育率高出16%,比25岁时高出38%,比30岁时高出58%[19]。可见,早婚能够提高人口生育率。尽管王吉曾言:“世俗嫁娶太早,未知为人父母之道而有子,是以教化不明而民多夭。”[9]3064但晚嫁同样不利于子女健康。现代医学研究表明,女性超过一定年龄再行生育会产生各种不利于婴儿的状况,因此适龄生育是非常重要的生育原则。“过时不嫁”会对人口数量和新生人口质量产生重要影响,这也是历代政府强调“婚姻以时”的重要原因。

四、余论

“过时不嫁”并非女性独有的现象,汉代社会中亦有男性晚娶者。学界对于男性晚娶已多有讨论,认为家庭经济状况、品行问题、求学因素等会导致男性的婚龄偏高*参见彭卫、杨振红《中国风俗通史(秦汉卷)》“婚龄”一节,上海文艺出版社,2002年版。。此处将重点关注制约两性“过时”婚嫁因素的差异性问题。

首先以经济因素为例,尽管物质条件对男女婚嫁都有制约,但其重要性却并不一致。汉代的择偶标准中男性更看重女性的容貌和贤惠程度,而女性则更看重男性的家庭财富和个人能力。如汉初陈平虽相貌俊美,但家庭贫因,屡次向富家之女求婚都被嫌弃,足见男性的容貌远不及经济实力重要。物质的匮乏是导致中下阶层男性晚婚的最大因素,但对于女性而言,容貌的制约作用有时比经济力量更大。且富贵而丑陋的女性即便出嫁也可能受到种种刁难,以《北大藏西汉竹书》所见汉赋《妄稽》为例,正妻妄稽因相貌丑陋而遭到丈夫的嫌弃,公婆甚至公然为丈夫买美妾,而当初妄稽之所以能够嫁入,仅仅是因其家庭殷实*参见北京大学出土文献研究所《北大藏西汉竹书(肆)》,上海古籍出版社,2015年版。。可知,尽管财富会帮助女性适时婚嫁,但相貌因素的制约作用仍是巨大。

其次,从儒家的伦理观念来看,父权制家庭中男性处于主导地位,女性更多地充当依附者。“三纲五常”观念要求女性“出嫁从夫”,必须以照顾丈夫的家庭为职责,而很难兼顾母家的亲属。但是男性婚后却仍可以关照幼弱的弟妹等,并允许他们与自己共同生活。西北汉简所见家庭名籍中常见男性与亲属共同生活者,而很少有女方亲属记录在册(长沙走马楼吴简中虽有少数女方亲属与其共同生活的事例,但这些多是极端残缺家庭的案例)。因而,残缺家庭的女性在面临孝悌之情与婚姻的两难选择时,往往会牺牲自己的婚姻,选择不嫁或晚嫁。但残缺家庭中的男性却不存在这种状况,他们即便晚娶也可能是出于经济因素。

综上可知,尽管相貌、经济和家庭状况都对男女适时婚嫁有制约作用,但相比经济状况对男性的制约,相貌状况和社会身份对女性的影响更为明显。此外,社会风俗对于女性晚嫁的影响也重于男性,很多婚姻禁忌都指向了女性一方,如齐地巫儿之俗、秦汉日书占卜预测多是针对女性。可见,女性在婚嫁道路上所遭受的外在阻碍是远多于男性的*彭卫先生在《中国风俗通史(秦汉卷)》“婚姻风俗——婚龄”一节中认为在制约男女婚嫁的诸多因素中,影响男子婚龄的因素超过女性,似乎意味者两汉时期男性的婚龄波动超过了女性。但笔者认为,从制约女性婚嫁因素的多样性来看,女性婚龄波动的可能性更大。。男女婚嫁因素的差异反映出一定的性别差异,这或许是我们应该深入思考的。

参考文献:

[1] 王充著,黄晖校.论衡校释[M].北京:中华书局,1990:803-804.

[2] 杨树达.汉代婚丧礼俗考[M].上海:上海古籍出版社,2000:19.

[3] 陈鹏.中国婚姻史稿[M].北京:中华书局,1994:384.

[4] 彭卫,杨振红.中国风俗通史:秦汉卷[M].上海:上海文艺出版社,2002:307.

[5] 谢桂华,李均明.居延汉简释文合校[M].北京:文物出版社,1987.

[6] 马怡,张荣强.居延新简释校[M].天津:天津古籍出版社,2013.

[7] 甘肃简牍博物馆,等.肩水金关汉简(肆)[M].上海:中西书局,2015.

[8] 甘肃简牍博物馆,等.肩水金关汉简(壹)[M].上海:中西书局,2015.

[9] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[10] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1962.

[11] 吕思勉.吕思勉读史札记:增订本[M].上海:上海古籍出版社,2005:277.

[12] 王照圆.列女传补注[M].上海:华东师范大学出版社,2012:316.

[13] 焦延寿著,尚秉和注.焦氏易林注[M].北京:光明日报出版社,2005.

[14] 卫广来.西汉出宫人制度考实[J].文史哲,2002(2):49-54.

[15] 陈直.三辅黄图校证[M].西安:陕西人民出版社,1981:79.

[16] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:2525.

[17] 欧阳询.艺文类聚[M].上海:上海古籍出版社,1999:332.

[18] 班固.白虎通义[M].北京:中华书局,2013:209.

[19] 彭卫.汉代婚姻形态[M].北京:中国人民大学出版社,2010:83.