不同方式给予5-氟尿嘧啶与利多卡因对跖疣疗效的影响

2018-04-27何鸿义田金兰雷启蓉黎昌强

何鸿义,方 静,田金兰,雷启蓉,黎昌强

(西南医科大学附属医院皮肤科,四川泸州 646000)

发生在足底的寻常疣称为跖疣,外伤以及摩擦是其常见发病诱因,当疣体扩散成数目较多的皮损时称之为多发性跖疣[1]。由于跖疣疣体位置较其他部位疣体更为深在,因此治疗难度更大,很容易复发。目前临床上常用治疗方案包括CO2激光、多功能电离子,液氮冷冻、手术挖除等[2]。但这些方案均存在治疗过程中疼痛感明显、影响患者依从性、局部创伤大需要较长时间愈合、患者治疗后短时间不能正常行走等缺点。因此,很多学者都在探索新的方法来治疗这种足底的疾病。其中5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil,5-FU)联合利多卡因皮损内注射治疗跖疣方法简便,有较好的疗效且副作用少而日益受到临床重视。目前最常用的方式是直接于皮损内注射2.5%5-与2%利多卡因按照1∶1等比配制的混合液[3]。但混合液局部注射治疗中和治疗后的疼痛是该疗法明显的不足。随着医护模式的不断改进,疼痛已被列为继呼吸、脉搏、血压、体温之后的第五生命体征[4]。因此,本实验在临床中对30例跖疣改进了利多卡因的给药方式,即先用利多卡因局部注射麻醉后再注射5-FU,结果发现该疗法在减轻疼痛及提高痊愈率方面均明显优于混合注射的方法,故报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入我院2017年1~4月皮肤科门诊就诊的符合跖疣诊断标准[5]的患者60例。皮损分布于足底,主要表现为3~20个散在分布的圆形、椭圆形绿豆至蚕豆大小黄色丘疹,境界清楚,表面粗糙,中央可见小黑点,触之质硬。年龄17~58岁,自愿参加本研究;近3个月内均未系统使用过调节免疫及抗病毒药物;半年内未无物理治疗跖疣病史;无人类免疫缺陷病毒等特殊感染;无高血压、糖尿病、心脏病等严重系统性疾病;未在哺乳期、妊娠期。将60例患者随机分为对照组30例和观察组30例。观察组男18例,女12例;年龄16~58岁,病程2个月~3年;对照组男16例,女14例;年龄18~50岁,病程2个月~4年。所有患者均签署知情同意书。

1.2 药物来源

5-氟尿嘧啶(上海旭东海普药业有限公司,国药准字H31020593)与利多卡因(安阳九州药业有限公司,国药准字H41023058)。

1.3 方法

1.3.1 治疗方法

对照组使用5 mL注射器将2.5%5-FU注射液与2%利多卡因注射液按照1∶1的比例均匀混合,对足底皮肤常规消毒后,换用1 mL注射器针头从疣体边缘进针,当到达疣体下部时,回抽1~2 mm无回血确定未刺入血管后缓慢推入药液。当疣体表面肿胀发白时,停止注射,注意每个病灶药物总量控制在1 mL。每周治疗1次,连用2次。观察组先用2%利多卡因0.5 mL皮下注射麻醉,3~5 min后再注射2.5%5-FU注射液,在疣体边缘进针,刺入疣体下部,回抽无回血后缓慢推入药液,以疣体发白为度。

1.3.2 评分标准

疼痛评分标准使用视觉模拟评分法(visual ana⁃logue scale,VAS)对受试者疼痛程度进行定量评分[6]:采用长度为10 cm的视觉模拟尺(中华医学会疼痛学会监制),其上的10个刻度代表不同的疼痛程度,头端为“0”分端,尾端为“10”分端,0分表示无痛,10分代表剧烈疼痛[7]。根据推入液体的毫升量对患者进行VAS评分,且每推入0.1 mL记录一次。疗效判断标准:痊愈:疣体全部脱落,无新发皮损;显效:疣体消退面积≥70%;有效:疣体消退30%~69%;无效:皮损消退面积≤30%[8]。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学分析

应用SPSS 16.0软件进行数据分析。计量资料用±s(均数±标准差)表示,两个样本均数比较采样t检验;计数资料以率(%)表示,率的比较采用χ2检验。P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

2 组患者在性别(χ2=0.27,P=0.62)、年龄(t=2.48,P=0.12)、病程(t=2.92,P=0.09)等方面比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 2组跖疣治疗中和治疗后30 min疼痛比较

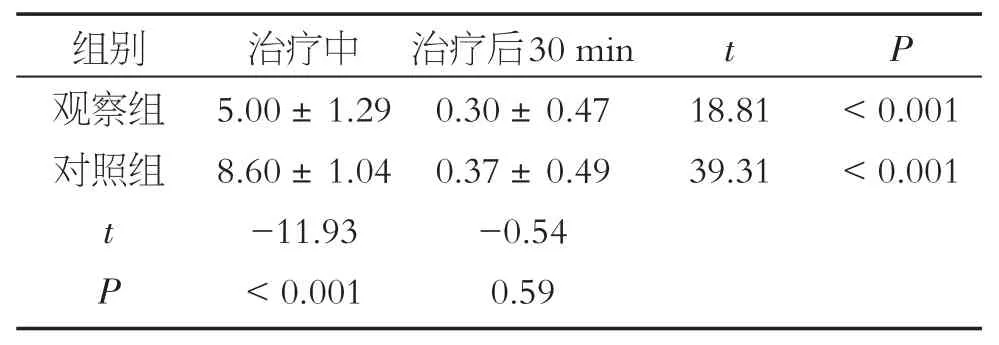

观察组治疗中VAS评分5.00±1.29高于治疗后0.30± 0.47,差异有统计学意义(t=18.81,P=0.00)。对照组治疗中VAS评分8.60±1.04高于治疗后0.37±0.49,差异具有统计学意义(t=39.31,P<0.001)。观察组在治疗中VAS评分5.00±1.29低于对照组VAS评分8.60±1.04,差异有统计学意义(t=-11.93,P<0.05)。2组患者治疗后30 minVAS评分无明显差异(t=-0.54,P=0.59),见表1。

表1 2组跖疣患者治疗中及治疗后及组间VAS评分比较±s)

表1 2组跖疣患者治疗中及治疗后及组间VAS评分比较±s)

组别观察组对照组t P治疗中5.00±1.29 8.60±1.04-11.93<0.001治疗后30 min 0.30±0.47 0.37±0.49-0.54 0.59 18.81 39.31<0.001<0.001 tP

2.3 2组跖疣的治疗效果

从表2可以看出,观察组痊愈20例占66.67%,显效5例占16.67%,有效3例占10.00%,无效2例,总有效率为93.34%;对照组痊愈11例占36.67%,显效9例占30.00%,有效6例占20.00%,无效4例,总有效率86.67%。2组对比,总有效率差异无统计学意义(χ2=2.22,P=0.14);痊愈率差异有统计学意义(χ2=5.41,P=0.02)。

2.4 不良反应

2组跖疣注射药物20 min后麻药消退,自觉足底局部胀痛感,但可耐受,考虑为正常现象,未做特殊处理,1~2 d后疼痛逐渐消退。均未出现感染、坏死、溃疡等。

表22 组跖疣患者临床疗效比较

3 讨论

疣是由感染人乳头瘤病毒(HPV)而引起,而发生在足底的寻常疣则称为跖疣[1]。由于跖疣的特殊分布部位,患者在行走或长时间站立的时候疣体受到重力的作用,慢慢向深处发展,这就使得跖疣的位置常常较其它部位更加深在,容易引起压痛导致行走困难[9],这也使得跖疣治疗困难,容易复发。

目前皮肤科跖疣的治疗方法存在明显不足。如液氮冷冻术后患者常常出现水疱、并且需要多次治疗,有研究报道部分患者在液氮冷冻后有疣体体积增大的风险[10]。二氧化碳激光治疗要求作用位置达到一定深度,这就使得创伤增大,容易出血,且易留疤痕。因此,很多学者都在探索新的方法来治疗这种足底的疾病。5-氟尿嘧啶为一种嘧啶类细胞周期特异性抗肿瘤药物,将其直接注射入疣体组织中可以有效抑制疣体的角质形成细胞DNA的合成,从而使疣体组织变性、坏死而脱落[11]。因而近年来,不断有局部外用或局部注射5-氟尿嘧啶治疗跖疣的报道[12-13]。2%利多卡因是一种中等效力的局部麻醉药,因其穿透能力强、起效快、作用力强、持续时间长、安全范围大等特点而广泛用于临床[14]。同时,该麻醉药无导致局部血管扩张的副作用,对组织也几乎没有刺激性[14-15],有报道称即使局部达到88%的浓度,也不会对组织产生不良刺激[16]。5-FU联合利多卡因局部注射至跖疣体内部,具有起效较快,可缩短治疗疗程,降低复发率,提高疗效,增加患者依从性等优点,对于跖疣来说是一种较好的治疗方法。目前研究注射方法均采用5-氟尿嘧啶与2%利多卡因混合后注射,但跖疣患者在治疗中和治疗后的疼痛是该疗法明显的不足。因此,我们在临床中对30例跖疣改进了利多卡因的给药方式,即先用利多卡因局部注射麻醉后再注射5-FU。本观察研究的数据表明,观察组患者在治疗中的疼痛程度比对照组更小,且疗效更好。这可能是因为观察组在麻醉时注射的利多卡因为皮下注射,疼痛程度小,注射的药物(5-氟尿嘧啶)是注射到疣体根部,故麻醉后疼痛不明显。而对照组是将混合液直接注射到疣体根部,注射完成时麻醉药物可能还没有起效,加上此处的神经末梢比皮下更为丰富,疼痛更明显。除此之外,直接疣体根部注射降低了局部药物的浓度。

4 结论

先注射利多卡因,局部麻醉后再注射5-FU的疼痛程度小于将2.5%5-FU与2%利多卡因按照1:1比例混合后直接疣底注射,且疗效更好,值得临床推广。

1. 周珉菲,莫征波.卡介菌多糖核酸注射液局部注射联合匹多莫德治疗多发性跖疣的疗效观察[J].皮肤病与性病,2013,35(5):278-279.

2. 卢海洪.氟尿嘧啶注射液皮损内注射治疗多发性跖疣疗效分析[J].临床合理用药杂志,2014,7(3):13-14.

3. 任建军,霍伟红,刘红娟.皮损内注射5-氟尿嘧啶联合口服匹多莫德治疗泛发性跖疣83例临床观察[J].中国医学文摘·皮肤科学,2013,30(5):281-330.

4. 沈翠霞.骨科病人围手术期规范化镇痛的临床应用[J].内蒙古中医药,2010,18(126):159-160.

5. 赵辨.药理学[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2009:416.

6. 莫慧,唐宜春,陈若,等.太乙神针治疗原发性痛经时灸感与疗效关系[J].上海针灸杂志,2015,34(9):867-869.

7. 阮仁杰,刘茜茜,金华丹.普瑞巴林联合氦氖激光理疗对带状疱疹后遗神经痛患者疼痛及睡眠质量的影响[J].中国临床药理学与治疗学,2017,22(7):797-798.

8. 党治国.平阳霉素皮损内注射治疗难治性跖疣疗效分析[J].中国麻风皮肤病杂志,2015,31(11):658-665.

9. 杨保华,林洪练,刘雪莹,等.跖疣危险因素的回归分析[J].四川医学,2013,34(10):1 660-1 661.

10. 杨番,任英云,刘建军,等.液氮冷冻治疗跖疣面积变化及与预后关系的临床研究[J].临床皮肤科杂志,2016,45(7):542-544.

11. 周卫东.5-氟尿嘧啶皮损内注射联合干扰素治疗多发性跖疣疗效观察[J].皮肤与性病,2014,10(36):288-289.

12. 易立科.5-氟尿嘧啶局部注射跖疣的治疗效果[J].当代医学,2015,21(33):129-130.

13. 吴苗,刘永林,蔡云雅.氟尿嘧啶外涂与干扰素注射联合液氮冷冻治疗多发性跖疣的疗效及对患者免疫功能的影响[J].中国临床药理学与治疗学,2017,22(3):312-315.

14. 杨宝峰,苏定冯.药理学[M].北京:人民卫生出版社,2007:127-129.

15. 何艳梅,李亚洁.2%利多卡因局部麻醉皮肤擦伤伤口对减轻清创时疼痛的效果观察[J].现代临床护理,2012,11(4):15-18.

16. 董波.甲状腺术后早期药物冰块含漱的效果观察[J].护理实践与研究,2013,10(17):34-35.