美洲黑杨杂交无性系苗期性状联合选择

2018-04-24陈慧玲张新叶黄国伟樊孝萍马林江

陈慧玲,张新叶*,黄国伟,樊孝萍,马林江

(1.湖北省林业科学研究院,湖北 武汉 430075;2.湖北省林科院 石首杨树研究所,湖北 石首 434400)

杨树是杨柳科(Salicaceae)杨属(Populus)落叶乔木,具有适应性强、生长迅速、轮伐期短等优点,是我国中纬度平原地区人工林造林最重要树种之一[1-2]。长江流域湖北段处于亚热带向暖温带的过渡区域,这里水热条件适宜、杨树资源丰富,自上世纪70年代以来,杨树人工林得到快速发展,并带动相关加工业不断壮大,杨树产业已成为湖北省特别是平原湖区重要的经济增长点[3]。随着杨树栽培面积的日益扩大,杨树生产中存在的品种退化、锈病频发等问题突显[4-5],极大地阻碍了湖北杨树产业的可持续发展。

美洲黑杨(Populusdeltoides)原产于北美洲密西西比河流域,具有生长适应范围广、生长快、材质好、抗性强等特点,是黑杨派中最具栽培利用价值的树种[6-7],自引入中国以来,已成为人工杂交选育的常用亲本[8]。利用引进的优良美洲黑杨种质资源,开展杨树抗锈病速生新品种选育研究是当前解决杨树生产中存在问题的一条切实可行的途径。而根据林木苗期的相关性状对林木成年的目的性状进行选择是一种选育林木优良无性系的早期选择方式,可以缩短林木育种周期并加快育种进程[9],在林木育种中是行之有效而且十分必要的[10]。

本项试验针对长江流域湖北段杨树生产中的具体问题,以抗锈病能力强、生长速度快、品质优良的美洲黑杨品种为亲本开展杂交育种,以杂交子代1年生实生苗为材料开展联合选择研究,通过生长状况、锈病发病情况等苗期性状指标的比较,筛选出具有杂种优势的优良抗性单株,为选育速生、高抗锈病、繁殖力强的美洲黑杨新品种奠定基础。

1 材料与方法

1.1 抗性杂交育种

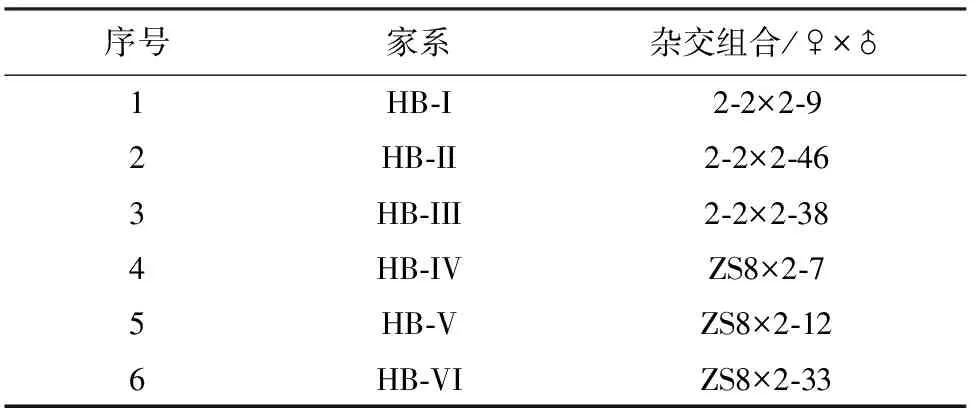

本次杂交育种以速生、抗锈病为主要育种目标,因此杂交的父本和母本均选择速生的优良南方型黑杨品种,其中2-2,2-9,2-46,2-38,2-7,2-12,2-33是由抗锈病材料T120×易感锈病材料I-63得到的杂交子代,而ZS8是I-69×I-63杨的易感锈病杂交子代。具体的杂交组合如表1所示。

表1 美洲黑杨速生抗锈病杂交组合及杂交亲本

在湖北石首、潜江、江苏泗洪等地收集父本和母本花粉,搭建杂交塔,待亲本杂交后采集成熟杂交种子,播种育苗。用播种育成的1年生杂交苗开展本项研究。

1.2 不同杂交家系苗期生长状况评价比较

以设计的6个杂交组合播种所得的1年生实生苗为材料进行各家系苗期苗高和地径等生长状况调查,评价不同杂交组合子代群体的生长情况。

1.3 不同杂交家系抗锈病分析评价

根据常用的杨树叶锈病分级标准(表2),对6个杂交家系的当年生实生苗叶片进行调查和分级,并根据公式计算各个家系的感病指数,开展抗锈病研究,期望能够找到抗锈病同时生长快的优良无性系。

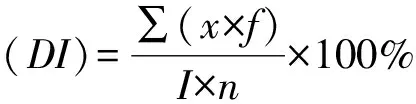

病情指数计算公式为:

(1)

式中,x病情等级代表值;f特定级别样本数;i最高病情级别;n调查总样本数。

表2 杨树叶锈病病害调查分级标准

1.4 杂交苗无性系化及苗期选择

为了进一步测试不同组合杂交苗的抗性及生长力,2013年春对6个组合的3 066株不同单株进行无性系化,每株依据苗木大小截断为6~9个长度为15 cm的插穗,在田间按3株小区,3次重复进行对比试验,10月底进行不同无性系叶片锈病调查,11月底落叶后进行地径和株高的生长量调查,初步筛选出抗锈病杂交无性系。

2014年春利用初筛出来的无性系,分别在武汉九峰及石首进行多地点多重复测试,同时以目前生产上主要推广应用的南林895杨、2025杨做对照,进一步评价这些无性系的抗病稳定性及生长性状。

1.5 优良抗病无性系评价筛选

以感病指数小、生长速度快、插穗成活率高、生长均匀,地上年生物量积累较大为筛选指标,不同无性系叶片锈病抗感病情况及生长情况进行调查,初步筛选出在生长与抗锈病等方面表现优良的无性系。然后在湖北省林业科学研究院九峰试验基地和石首市杨树研究所基地以随机区组的方法分别设置4次重复,其中3次重复为当年生穗条扦插苗,一次为留地的两根一干萌芽苗,对选出的无性系进行多点重复试验,进一步比较无性系间在生长和抗锈病能力的差异,复选出优良抗病无性系用于进一步生产发展。

2 结果与分析

2.1 不同杂交家系子代群体树高和地径分布及比较评价

苗高和地径是衡量和评价杂交家系苗期生长能力的重要指标,其差异和分布直接说明了不同家系的变异程度和对环境的适应性。以6个杂交组合播种所得的3 066株1年生实生苗为材料进行各家系苗期苗高和地径等生长状况调查,评价不同杂交组合子代群体的生长情况。不同杂交家系苗调查数量分别为HB-I,1 335株;HB-II,367株;HB-III,814株;HB-IV,279株;HB-V,161株;HB-VI,110株。

对6个杂交组合的子代群体1年生实生苗的苗高和地径进行测定,其分析结果如表3所示。结果表明,6个杂交组合子代群体的苗高都呈近似正态分布,其中HB-I、HB-II、HB-V、HB-VI 4个家系的苗高主要集中在110~130 cm,HB-III苗高主要集中在90~110 cm,HB-IV树高主要集中在130~150 cm,极大苗和极小苗都占很小的比例。6个杂交组合的子代群体1年生实生苗的地径则呈非正态分布,地径值基本都集中在5~9 mm。苗高及地径数据分析表明,6个杂交组合的子代群体1年生实生苗幼苗期苗高变异较大,而地径则比较稳定,无论家系内还是家系间地径相对苗高来说变异均较小。

对6个杂交组合子代群体1年生实生苗的苗高和地径方差分析的结果表明(表3),不同杂交家系之间的苗高存在极显著差异(P<0.01),地径亦存在极显著差异(P<0.01)。而杂交家系间苗高和地径多重比较结果显示,6个家系苗高均值在107.14~143.35 cm,苗高最高家系为HB-IV 即ZS8×2-7,苗高最矮家系为HB-III 即2-2×2-38,苗高均值排序为HB-IV>HB-V>HB-I>HB-VI>HB-II>HB-III。6个家系地径均值在7.23~8.38 mm,地径均值最大的家系为HB-IV即 ZS8×2-7,地径均值最小家系为HB-III即2-2×2-38,地径最大家系超过地径最小15.91%。HB-IV和HB-II、HB-I和HB-VI、HB-III和HB-V 3组家系彼此间地径差异达到显著水平。

表3 不同杂交家系地径和苗高多重比较

注:同列数据后的不同小写字母表示在P<0.05水平差异显著。

综合地径和苗高2个生长因子来看,HB-IV即 ZS8×2-7家系均表现最好,HB-III 即2-2×2-38家系均表现最差。由此,应把抗性育种的重点放在HB-IV、HB-VI、HB-I等生长表现较好的杂交家系子代中。

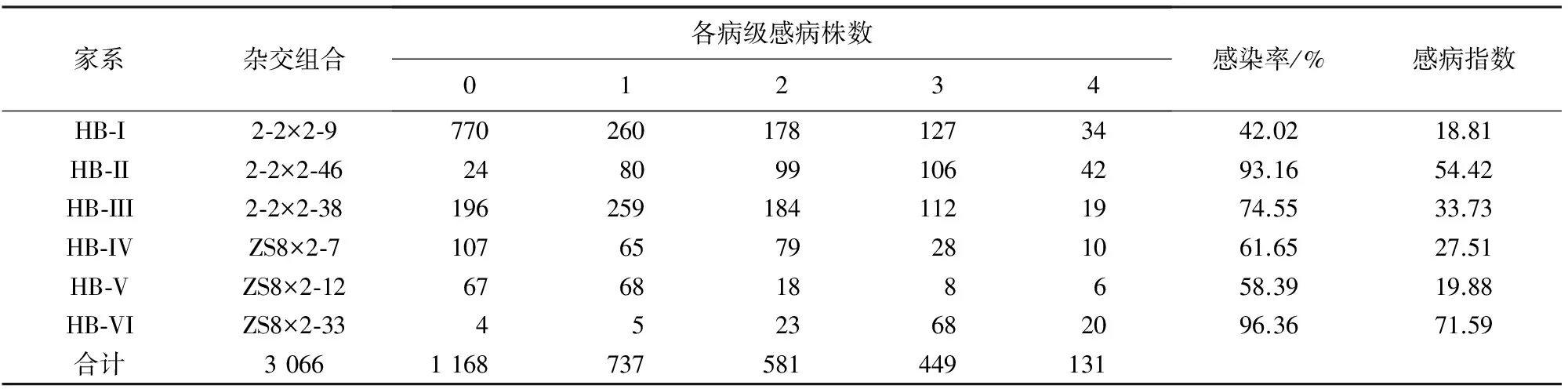

2.2 杂交各家系抗锈病评价

根据常用的杨树叶锈病分级标准(0~4级,表2),对不同家系进行抗锈病研究,期望能够找到抗锈病同时生长快的优良无性系。对6个家系3 066个无性系的当年生实生苗叶片进行锈病情况调查和感病分级,并根据公式计算各个家系的感病指数。各家系调查苗数为:HB-I,1 369株;HB-II,351株;HB-III,770株;HB-IV,289株;HB-V,167株;HB-VI,120株,结果如表4所示。从调查结果来看,6个家系均存在抗病和感病植株,HB-VI 即ZS8×2-33整体感染率最高,达96.36%,HB-II即2-2×2-46整体感染率也达到了93.16%。其余4个家系感染率在42.02%~74.55%,各家系感病株数随病级的增加呈递减趋势,其中HB-I 即2-2×2-9锈病感染率最低为42.02%,各家系根据公式计算出的感病指数排序与感染率排序一致,即感染率高的感病指数也高,感病指数由大到小总体排序为HB-VI>HB-II>HB-III>HB-IV>HB-V >HB-I。从抗锈病能力水平来看,可以考虑放弃高感病杂交家系HB-VI、HB-II。结合生长表现,有HB-I、HB-IV等杂交家系在生长与抗锈病方面表现较好。

2.3 杂交苗无性系化及苗期选择

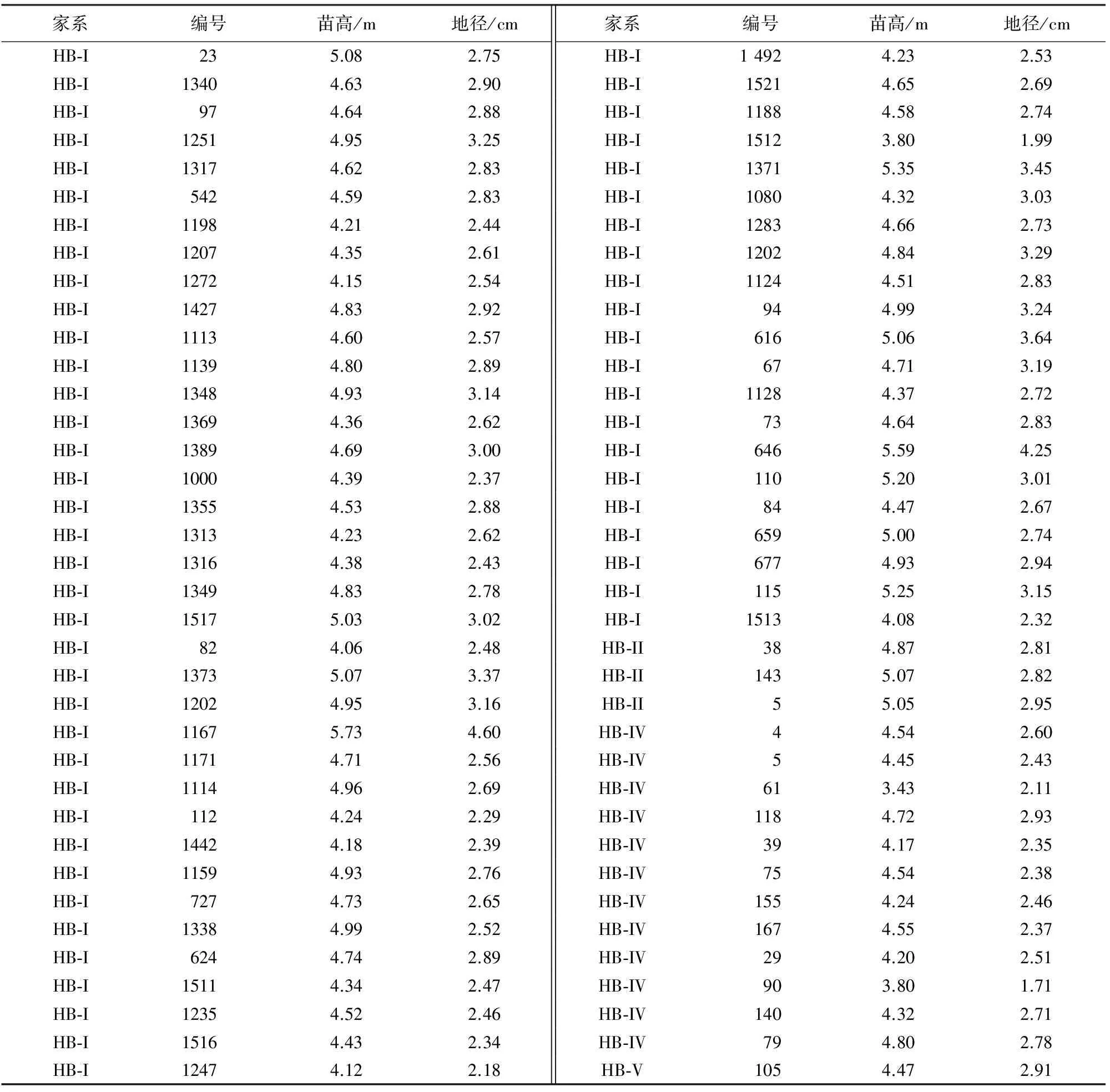

根据不同无性系不同重复间叶片锈病抗感病情况的调查,结果基本与前一年的抗感病情况相同,尤其感病指数为0的无性系仍然表现出很高的抗病性。结合不同无性系间的当年生扦插苗地径生长和株高生长的调查结果,从3 066个无性系中筛选出74个感病指数为0,且生长速度较快的无性系(这些无性系的所有插穗都能成活,且生长量均匀,生长量较大)。表5所示是初筛出来的74个抗锈病无性系当年扦插苗的生长量情况。

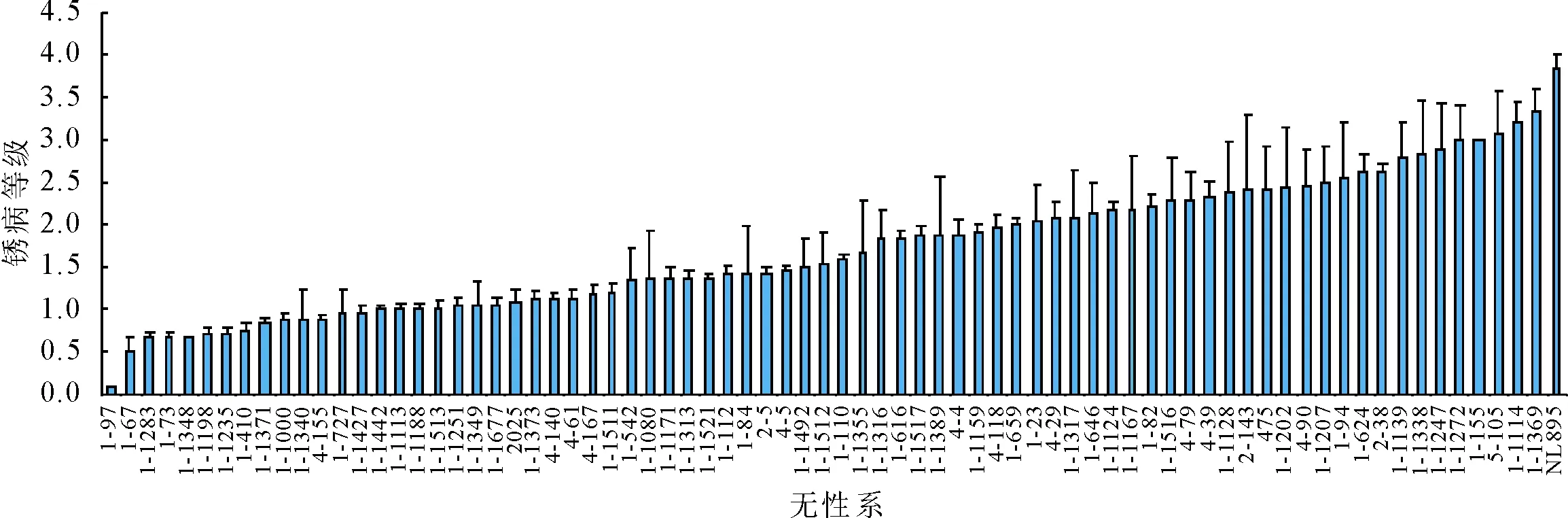

2014年春利用初筛出来的74个无性系,以目前生产上主要推广应用的南林895杨、2025杨做对照,分别在武汉九峰及石首进行多点重复测试,多点重复测试结果如图1所示。结果表明,NL895锈病感染等级最高,选出的优良抗病无性系表现出一定的分化和差异性,大部分无性系锈病感染等级不高,但也有部分无性系感染锈病严重,还有一些无性系如HB-I-97、HB-I-67、HB-I-1283、HB-I-73、I-1348、HB-I-1198、HB-I-1235、HB-I-410、HB-I-1371、HB-I-1000、HB-I-1340等保持了良好的抗性,可作为备选抗病速生无性系进一步进行比较和测定,最终选出抗病性好表现稳定适宜推广的优良无性系。

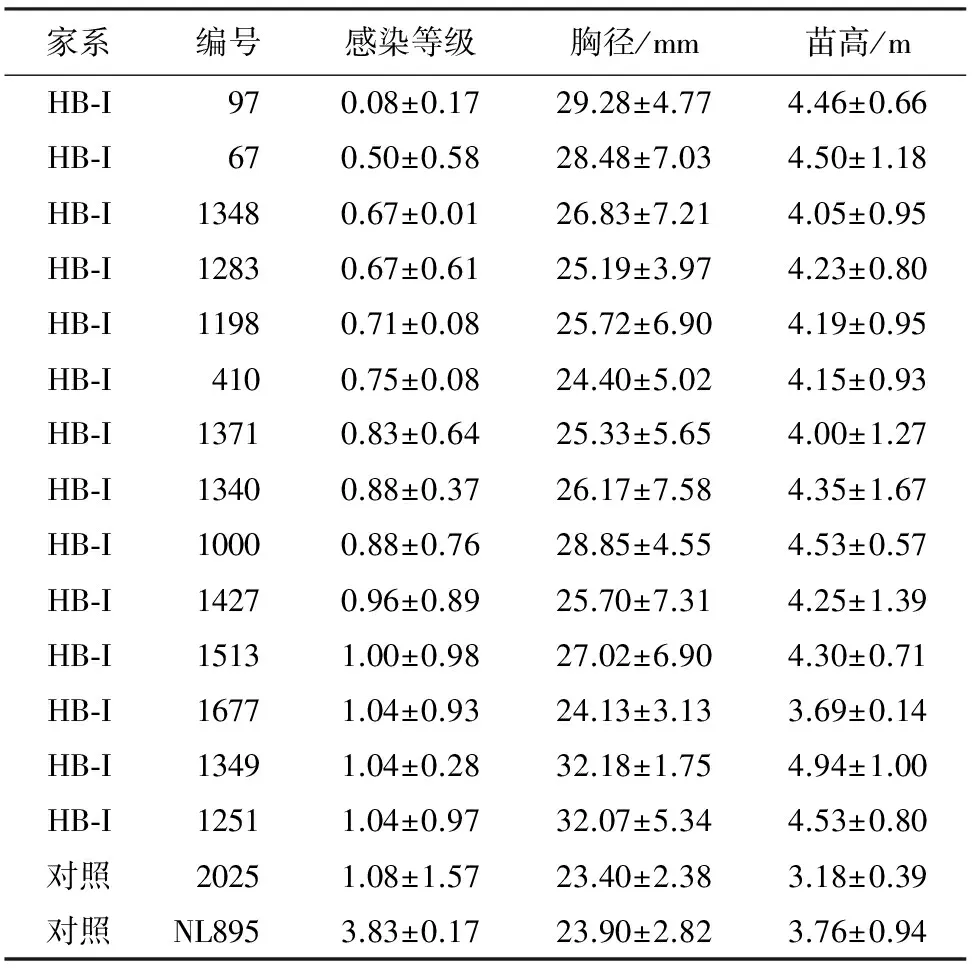

2.4 优良无性系选育

对选出的74个无性系进行多点重复试验,结合锈病感染等级和生长性状,以同时优于对照2025和NL895为标准,选出14个优良无性系(表6),这些优良无性锈病感染等级基本在1以下,生长优良。从结果可以看出,实际优选出的优良无性系全部来源于HB-I即2-2×2-9家系,其结果与家系生长评价和抗锈病评价结果是对应和相符的,由此说明在优良家系中选出优良无性系具有较高的比例和可靠性。

表4 各家系锈病感染情况

表5 初选优良抗锈病无性系生长情况

图1 不同无性系感染锈病等级比较

家系编号感染等级胸径/mm苗高/mHB⁃I 970.08±0.1729.28±4.774.46±0.66HB⁃I670.50±0.5828.48±7.034.50±1.18HB⁃I13480.67±0.0126.83±7.214.05±0.95HB⁃I12830.67±0.6125.19±3.974.23±0.80HB⁃I11980.71±0.0825.72±6.904.19±0.95HB⁃I4100.75±0.0824.40±5.024.15±0.93HB⁃I13710.83±0.6425.33±5.654.00±1.27HB⁃I13400.88±0.3726.17±7.584.35±1.67HB⁃I10000.88±0.7628.85±4.554.53±0.57HB⁃I14270.96±0.8925.70±7.314.25±1.39HB⁃I15131.00±0.9827.02±6.904.30±0.71HB⁃I16771.04±0.9324.13±3.133.69±0.14HB⁃I13491.04±0.2832.18±1.754.94±1.00HB⁃I12511.04±0.9732.07±5.344.53±0.80对照20251.08±1.5723.40±2.383.18±0.39对照NL8953.83±0.1723.90±2.823.76±0.94

3 结论与讨论

杂交育种是培育黑杨新品种的主要手段,利用丰富的黑杨基因资源、通过杂交育种技术手段,国内外学者先后培育出大批生产上广泛应用的黑杨优良品种[11]。抗性育种是有效控制杨树锈病的重要策略,在杨树抗锈病育种方面,万志兵[12]等对杨树锈菌种和生理小种的不同鉴别方法进行了评述。李淑娴[13]等对杨树锈菌的生物学特性以及危害杨树的3个主要病原菌的危害对象进行了阐述,刘莉丽[14]等对26个杨树种(品种)的叶锈病病情指数进行了田间调查和分析。高爱琴[15]等研究了美洲黑杨无性系对杨叶锈病的抗性问题,根据研究结果将美洲黑杨无性系对杨叶锈病的抗性可分为4种类型,即高抗型、抗病型、感病型和高感型。

苗期开展遗传测定、苗期选择及抗病性测试等研究可为杨树新品种选育工作提供新的杂交亲本信息和重要的早期参考[16-17]。本项研究以优良南方型黑杨品种作亲本,设计了6组抗锈病杂交组合开展杨树速生、抗病杂交育种研究,从杂交子代的生长表现、抗锈病能力等方面来看,不同的杂交组合间存在显著差异。从生长表现来看,HB-IV家系即ZS8×2-7家系均表现最好,HB-III即2-2×2-38家系均表现最差;从抗锈病能力来看,HB-VI即ZS8×2-33整体感染率最高,达96.36%,HB-II即2-2×2-46整体感染率也达到了93.16%。其余4个家系感染率在42.02%~74.55%,各家系感病株数随病级的增加呈递减趋势,其中HB-I 即2-2×2-9锈病感染率最低为42.02%。6个杂交组合群体中来自同一家系的子代都存在感病植株,同时又都有抗病植株,对长江中下游地区杨树锈病病原菌生理小种的鉴定结果(湖北武汉、湖北石首、江苏南京、江苏泗洪4个地点的锈菌都是M.larici-populina),表明这些杂交苗感染的锈病菌可能为单一病菌生理小种,杨树幼苗抗性受单基因或寡基因控制,从双亲获得抗性基因且表达时即表现为抗病,缺少抗性基因时则表现为感病,这些研究结果为进一步选育抗锈病杨树品种提供了理论依据。

总的来说,通过家系筛选和无性系化后多点重复试验,淘汰掉表现较差的试验材料后,综合评价分析入选的无性系生长、锈病抗性等苗期重要性状,最终筛选出了14个具有杂种优势的优良抗性无性系,为在长江流域湖北段进一步选育速生、高抗锈病的美洲黑杨新品种奠定了基础。

参考文献:

[1] 李晓宇,杨成超,彭建东,等.杨树苗期抗寒性综合评价体系的构建[J].林业科学,2014,50(7):44-51.

LI X Y,YANG C C,PENG J D,etal.Establishment of an integrated assessment system on cold resistance of poplars at the seedling stage[J].Scientia Silvae Sinicae,2014,50(7):44-51.(in Chinese)

[2] 林达,DAO Ngoc Chuong,洪森先,等.间伐对杨树人工林土壤微生物量和氮含量的影响[J].森林与环境学报,2016,36(4):16-42.

LIN D,DAO N C,HONG S X,etal.Effects of thinning intensity and method on soil microbial biomass and nitrogen content in the poplar plantations[J].Journal of Forest and Environment,2016,36(4):16-42.(in Chinese)

[3] 胡兴宜,王晓荣,谯四红,等.杨树优良新品种及高效栽培技术示范推广[J].中国科技成果,2016(2):39.

[4] 张守功,齐力旺,尹刚强.速生高抗林木新品种高效培育技术体系与产业化[J].中国农业科技导报,2010,1(3):1-7.

ZHANG S G,QI L W,YIN G Q.High efficient cultivation technology system and industrialization for new fast-growing and high resistant forest tree varieties[J].Journal of Agricultural Science and Technology,2010,1(3):1-7.(in Chinese)

[5] 黄国伟,万志兵,谯四红,等.美洲黑杨不同家系幼苗生长和抗锈病比较[J].西南林业大学学报,2013,33(4):12-16.

HUANG G W,WAN Z B,QIAO S H,etal.Comparative study on the growth characteristics and resistance to rust disease ofPopulusdeltoidessaplings among different families[J].Journal of Southwest Forestry College,2013,33(4):12-16.(in Chinese)

[6] 李小冬,蔡璐,张瑜,等.不同性别杨树应答低氮胁迫的生理学研究[J].森林工程,2016,32(6):24-29.

LI X D,CAI L,ZHANG Y,etal.Physiological study on sexual differences in response to nitrogen stress in poplar trees[J].Forest Engineering,2016,32(6):24-29.(in China)

[7] 唐洁,汤玉喜,苏晓华,等.美洲黑杨无性系苗期光合生理特性研究[J].中南林业科技大学学报,2014,34(9):12-16.

TANG J,TANG Y X,SU X H,etal.A study on photosynthetic physiological characteristics ofPopulusdeltoidsclones at seedling stage[J].Journal of Central South Forestry University,2014,34(9):12-16.(in Chinese)

[8] 张亚东,黄国伟,刘少峰,等.‘美洲黑杨’不同家系苗期生长特征比较[J].中国农学通报,2015,31(10):1-6.

[9] 王明庥,林木遗传育种学[M].北京:中国林业出版社,2001.

[10] 杨秀艳,季孔庶.林木育种中的早期选择[J].世界林业研究,2004,17(2):6-8.

YANG X Y,JI K S.Early selection in forest tree improvement[J].World Forestry Research,2004,17(2):6-8.(in Chinese)

[11] 马常耕.我国杨树杂交育种的现状和发展对策[J].林业科学,1995,31(1):60-67.

MA C G.Current situation and developmental countermeasures of poplar tree hybridization breeding in China[J].Scientia Silvae Sinicae,1995,31(1):60-67.(in Chinese)

[12] 万志兵,管宏伟,张新叶,等.杨树锈菌种和生理小种鉴别方法述评[J].林业科技开发,2012,26(6):9-12.

[13] 李淑娴,黄敏仁,王明庥.杨树锈病抗性遗传特性及基因克隆策略研究进展[J].南京林业大学学报自然科学版,2008,32(6):133-137.

LI S X,HUANG M R,WANG M X.Genetic resistance and gene clone for leaf rusts in poplars[J].Journal of Nanjing Forestry University:Natural Sciences:2008,32(6):133-137.(in Chinese)

[14] 刘莉丽,曹支敏,樊军锋,等.杨树品种叶锈病抗病性研究[J].西北林学院学报,2008,23(6):132-134.

LIU L L,CAO Z M,FAN J F,etal.A Study of poplar resistance toMelampsoralarici-populina[J].Journal of Northwest Forestry University,2008,23(6):132-134.(in Chinese)

[15] 高爱琴,余仲东,王建国.美洲黑杨无性系对杨叶锈病的抗性研究[J].西北林学院学报,2004,19(4):100-102.

GAO A Q,YU Z D,WANG J G.The rust resistance ofPopulusdeltoidscultivars toMelampsoralarici-populina[J].Journal of Northwest Forestry University,2004,19(4):100-102.(in Chinese)

[16] 秦光华,姜岳忠,乔玉玲,等.黑杨派杨树杂交F1子代苗期遗传测定[J].东北林业大学学报,2011,39(4):29-32.

QIN G H,JIANG Y Z,QIAO Y L,etal.Genetic testing of F1 hybrid progeny ofAigeirossectionat seedling stage[J].Journal of Northeast Forestry University,2011,39(4):29-32.(in Chinese)

[17] 杜克兵,许林,沈宝仙,等.黑杨派杨树杂交子代的遗传分析及苗期选择[J].华中农业大学学报,2009,28(5):624-630.

DU K B,XU L,SHEN B X,etal.Genetic analysis and seedling selection of the poplar progenies ofAigeirossection[J].Journal of Huazhong Agricultural University,2009,28(5):624-630.(in Chinese)