加味益气聪明汤联合针灸治疗颈性眩晕73例临床观察

2018-04-20

广东省深圳市宝安区中心医院中医科,广东 深圳 518102

颈性眩晕为一种常见的临床疾病,随着社会、科技的进步,颈椎病越来越年轻化,发病大多与长期低头习惯有关,由以前的中老年人群逐渐发展以中年女性为高发人群[1-3]。笔者将146例气血亏虚型颈性眩晕患者随机分成两组,分别采用针灸单独治疗和加味益气聪明汤联合针灸治疗,研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取2014年8月到2017年11月间在我院进行治疗的气血亏虚型颈性眩晕患者146例,随机分为对照组和观察组各73例。对照组男16例,女57例;年龄19~55岁,平均年龄(35.37±6.51)岁;病程2~5个月,平均病程(3.37±0.81)个月。观察组男15例,女58例;年龄18~54岁,平均年龄(35.72±6.66)岁;病程1~5个月,平均病程(3.14±0.75)个月。两组年龄、性别等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准所有患者均符合《第二届颈椎病专题座谈会纪要》中颈性眩晕的相关诊断标准[4],均符合《中医病证诊断疗效标准》中气血亏虚型颈性眩晕的相关诊断标准[5]。所有患者均为颈部活动后诱发头晕,伴随颈部、斜方肌、肩胛提肌、冈上肌均有压痛、视物模糊、耳鸣、头痛等症状。

1.3纳入标准与排除标准纳入标准:①符合上述诊断指标;②年龄介于18~75岁;③两周内未采用抗组胺和皮质类固醇药物;④患者知情且同意。排除标准:①有严重心血管、肝肾、内分泌等疾病;②有相关类药物过敏史;③哺乳期或者孕期的妇女;④高血压引起的眩晕。

1.4治疗方法对照组采用针灸单独治疗,以C3-C6颈夹脊穴、百会、风池、完骨、大椎等穴位为主穴,三阴交、脾俞、血海、胃俞、肝俞和肾俞等穴位为配穴;取仰卧位,穴位进行常规消毒,百会穴采用1.0寸毫针平刺0.5~0.8寸,颈部夹脊穴使用1.5寸毫针直刺0.8~1.0寸,大椎采用1.5寸毫针斜刺0.5~0.8寸,剩下穴位进行常规穿刺,每次30 min,每天1次。

观察组在对照组针灸治疗基础上,联合加味益气聪明汤进行治疗。药物组成:甘草6 g,升麻9 g,黄芪15 g,黄柏3 g,葛根9 g,白芍10 g,人参15 g,蔓荆子6 g。恶心、呕吐者加陈皮10 g,半夏10 g,厚朴15 g;脾虚纳差者加茯苓10 g,白术10 g;心悸怔仲者加当归10 g,丹参15 g;睡眠差者加龙眼肉15 g,合欢皮30 g,酸枣仁15 g;耳鸣耳聋患者加磁石30 g;头发干枯易脱者加桑葚子15 g,何首乌15 g。水煎服,日1剂。两组均治疗2周。

1.5观察指标观察比较两组临床症状等指标,评价临床疗效;观察并比较两组治疗前后椎-基底动脉(基底动脉、右椎动脉和左椎动脉)血流流速情况,椎-基底动脉血流流速改善可改善患者大脑血运,从而改善眩晕症状[6];观察并比较两组患者不良反应情况(包括头晕、头痛、恶心、呕吐等)。

1.6疗效评价[7]患者眩晕等临床症状完全消失为显效;患者眩晕等临床症状显著缓解,但伴随自身旋转感,且对正常工作、生活影响较小为有效;患者眩晕等临床症状没有明显改善甚至有所加重为无效。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

2 结果

2.1两组临床疗效比较观察组治疗总有效率高于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:与对照组比较,#P<0.05。

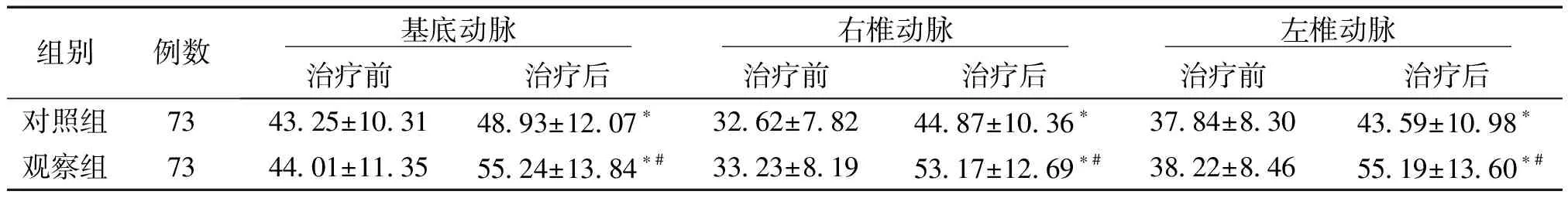

2.2两组治疗前后椎-基底动脉最大流速比较治疗前,两组椎-基底动脉血流收缩期的最大流速相比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组椎-基底动脉血流收缩期的最大流速明显增高(P<0.05),治疗后,观察组椎-基底动脉血流收缩期的最大流速明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

组别例数 基底动脉 右椎动脉 左椎动脉 治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后对照组734325±10314893±1207∗3262±7824487±1036∗3784±8304359±1098∗观察组734401±11355524±1384∗#3323±8195317±1269∗#3822±8465519±1360∗#

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

2.3不良反应情况比较两组治疗过程中均无明显不良反应,组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

颈性眩晕为中年女性高发病,中医认为眩晕是由于劳损或者体虚导致气血不足,血虚导致脑失养,气虚则清阳不展,虚为眩晕的本质,其证多为虚实夹杂、本虚标实[8-9]。针灸为治疗眩晕的传统方法,针刺相关穴位可使肌肉局部痉挛显著缓解,组织粘连松解,有助于水肿、炎性组织吸收,改善血液粘稠情况,加快血流供应,对改善局部微循环有良好的效果,用于气血亏虚型眩晕治疗,有一定的效果,但单独使用的疗效并不理想[10]。

益气聪明汤源自《东垣试效方》,可聪耳明目、益气升阳。方中甘草、人参、黄芪补中益气;葛根、升麻升发清阳;蔓荆子清利头目;芍药平肝敛阴;黄柏清热泻火。诸药联用,可补益中气,肝肾受益,清阳上升,使人耳聪目明。与针灸联合治疗气血亏虚型眩晕,不仅可影响交感神经兴奋,对椎-基底动脉痉挛起到缓解作用,帮助舒张血管,促进脑部血运,还能够加快药物吸收,促进药物利用,改善血管收缩,促进恢复血管内皮细胞功能[6],该方法对眩晕的改善效果较好。

综上所述,加味益气聪明汤联合针灸治疗气血亏虚型颈性眩晕,临床疗效较好,可使患者脑血流明显改善,且无明显不良反应,具有较高的临床应用价值,值得应用推广。

[1]候转转,许世兵, 邬伟刚,等. “通督疗法”治疗气血亏虚型颈性眩晕:随机对照研究[J]. 中国针灸, 2016, 36(9):901-905.

[2]张艳, 柯玲玲, 黄春英,等. 归逆定眩汤治疗气血亏虚型后循环缺血的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2017, 15(15):1900-1902.

[3]童正一, 叶洁, 许金海,等. 颈椎运动负荷试验对不同中医证型颈性眩晕患者血流动力学指标的影响[J]. 中国中医急症, 2015, 24(6):981-983.

[4]孙宇, 李贵存. 第二届颈椎病专题座谈会纪要[J]. 解放军医学杂志, 1994, 31(2):472-476.

[5]国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[M]. 南京:南京大学出版社, 1994.

[6]周星. 针灸联合加味益气聪明汤治疗气血亏虚型颈性眩晕效果及安全性分析[J]. 中国现代医药杂志, 2017, 19(1):67-68.

[7]郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2002:104.

[8]饶晓平. 加味益气聪明汤联合推拿与针灸治疗气血亏虚型颈性眩晕的研究[J]. 滨州医学院学报, 2016, 39(5):379-380.

[9]饶玲玲. 加味益气聪明汤联合针灸治疗气血亏虚型颈性眩晕患者的疗效[J]. 医疗装备, 2017, 30(7):110-111.

[10]周明, 刘志军, 常峥. 针灸联合加味益气聪明汤治疗气血亏虚型颈性眩晕的临床观察[J]. 湖南中医药大学学报, 2014, 34(3):50-53.