呼伦贝尔草原辉河湿地不同淹水状态的土壤碳氮磷特征比较

2018-04-19李兴福苏德荣吕世海韩立亮

李兴福,苏德荣,*,吕世海,布 和,沃 强,韩立亮,罗 琰

1 北京林业大学草地资源与生态研究中心,北京 100083 2 中国环境科学研究院,北京 100012 3 内蒙古辉河国家级自然保护区管理局,海拉尔 021100

呼伦贝尔草原是欧亚大草原东部保存最为完好的草原,镶嵌在呼伦贝尔草原中的河流、湖泊所形成的草原区湿地是草原上水草最为丰美的区域,特别是在干旱季节草原上其他地带植被枯黄,而这些湿地却生机勃勃,郁郁葱葱。草原上的这些湿地不仅为草原上的动物、鸟类提供了水源地和栖息地,而且也是草原各民族人民赖以生存的重要物质基础和环境条件。近十几年来由于全球气候变化和人类活动的频繁,草原植被退化、土地沙化、土壤旱化等问题日益突出。在这些变化过程中草原区湿地是最为敏感的区域,反映在湿地面积萎缩,湿地生态功能退化,河、湖滨岸湿地土壤盐碱化等等。

由于呼伦贝尔草原地势平坦,受春季融雪或季节性降水的影响,草原河流、湖泊型湿地滨岸不同高程处淹水频率不同,使得距河、湖中心远近滨岸的淹水状态发生变化,在离河、湖中心较近的滨岸,几乎常年被水淹没,远离河、湖中心的滨岸常年处于干燥状态,而处于这两种状态之间的滨岸区域受河、湖周期性水位涨落的影响,呈现干湿交替的状态。草原区湿地滨岸的这种不同淹水状态可导致其滨岸植物多样性、物种组成及植被生产力等发生改变,同时也深刻影响着湿地土壤的生态化学计量特征。

土壤生态化学计量学对于揭示养分可获得性以及碳(C)、氮(N)、磷(P)等元素的循环和平衡机制具有重要意义和指示作用[1- 2]。然而,遗憾的是国内研究多集中于探究陆生植物叶片、根、茎等C、N、P的分布特征、变化规律及其驱动因子[3- 5],对土壤C、N、P化学计量学特征的研究相对较少[6],特别是草原区的湿地滨岸不同淹水状态区域的土壤C、N、P的生态化学计量特征研究。本研究以呼伦贝尔草原辉河湿地为研究对象,根据距河中心不同距离处的河岸湿地淹水状态的不同,分别选取退化和未退化河岸湿地,从中选择3种不同淹水状态样地,对比分析不同淹水状态的草原区河岸湿地土壤C、N、P分布规律及生态化学计量学特征,以及同一淹水状态时土壤的C、N、P特征在退化与未退化河岸湿地之间的差异,以期阐明草原区河岸湿地土壤生态化学计量学特征对不同淹水状态的响应,对比相同淹水状态下退化河岸湿地和未退化河岸湿地土壤化学计量特征的差异,探讨利用土壤生态化学计量学特征来表征草原区河岸湿地退化状态的可行性。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于呼伦贝尔草原内蒙古辉河国家级自然保护区境内,地理位置在48°10′50″—48°57′00″N,118°47′30″—119°41′27″E之间,海拔平均高度650—700m,行政区域主要隶属于内蒙古自治区鄂温克族自治旗,部分地区位于陈巴尔虎旗和新巴尔虎左旗。区域内包含河流、湖泊和沼泽3种湿地类型,总面积3468.48km2。区域气候属中温带大陆性季风气候,冬季漫长寒冷,夏季温润短促,年平均气温为-2.4—2.2℃;无霜期为100—120d;年平均降水量300—350mm,70%左右的降水集中在6—8月份。

1.2 样地选择

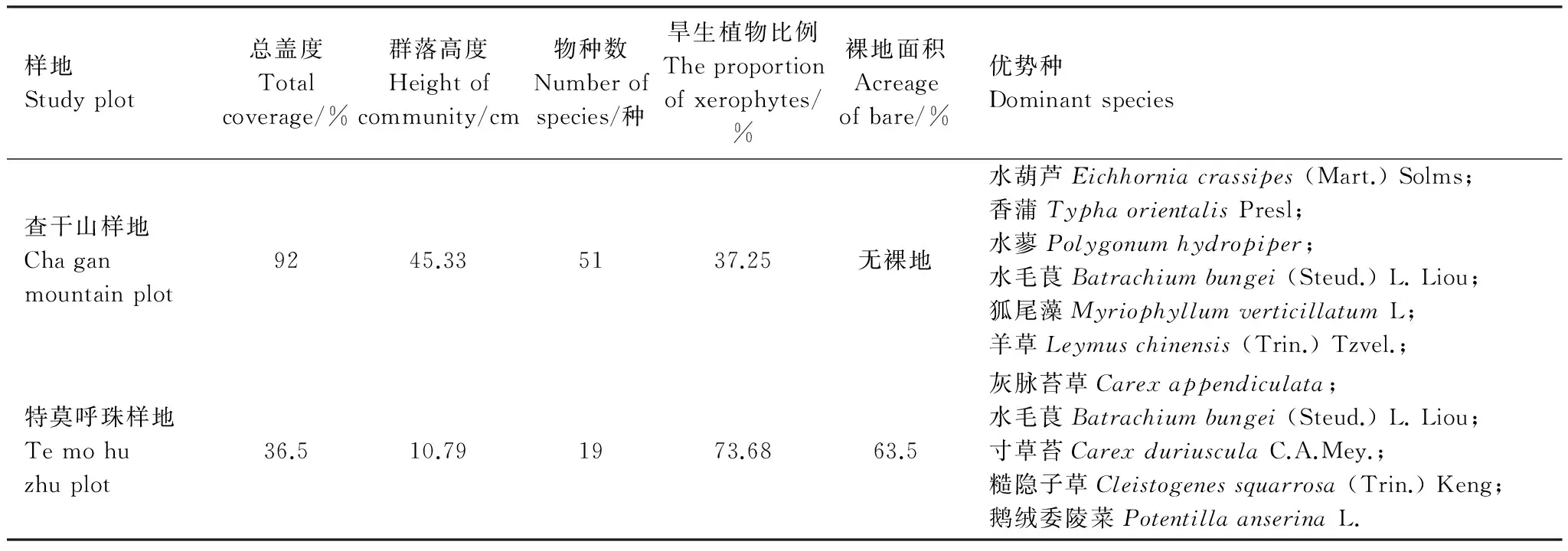

为了选择退化和未退化的草原区的河岸湿地,沿辉河湿地河岸带调查确定了查干山和特莫呼珠两块试验样地,分别统计了两块样地的植被总盖度、群落高度、物种数、旱生植物比例、裸地面积以及优势物种等资料,结果如表1所示。根据表1植被调查数据,同时结合崔保山、杨志峰[7- 8]、张晓龙[9]等人有关湿地健康评价、湿地退化标准以及退化等级等相关的研究结果,将查干山样地界定为未退化的草原区河岸湿地,特莫呼珠样地为重度退化的草原区河岸湿地。

表1 样地基本概况

1.3 样品采集

在退化和为未退化的草原区河岸湿地,垂直于河岸带方向,根据距河中心不同距离处的河岸带淹水状态的不同分别布设了3块10m×10m的样地,如图1所示,它们依次是常年处于水淹状态的样地(W)、年际干湿交替状态的样地(WD)和河岸带边缘多年未曾淹没的干燥状态样地(D)。每块样地内随机选取4个1m×1m样方,在每个样方内采用环刀法,采集0—10、10—20、20—30cm原状土样,做好标识,放入自封袋中密封保存,带回实验室用于土壤物理指标分析。同时用土样采集器,分层采集0—20cm新鲜土样,保存于自封袋中并做好标识,带回实验室,自然风干后,拣出其中杂物,过筛处理后,按照四分法,按需收集整理,用于土壤碳氮磷等指标分析。

图1 样地及采样点分布图Fig.1 The distribution of study plots and sampling pointsW:常年淹没状态的样地,perennial wetted plot;WD:年际干湿交替状态的样地,interannual wet-drying cycle plot;D:河岸带边缘多年未曾淹没的干燥状态样地,dried plot

土壤含水量采用烘干法测定;土壤孔隙度根据土壤容重按公式(1)计算得到。孔隙度计算公式[10]为:

(1)

式中,P为土壤孔隙度(%);γ为土壤容重(g/cm3);ρ为土壤密度(g/cm3),采用“常用密度值”(2.65g/cm3)。

利用手持式土壤硬度计TYD- 1分别测定0—10、10—20、20—30cm土壤硬度(kg/cm2)。采用重络酸钾外加热法测定土壤有机碳含量;采用凯氏定氮法测定土壤全氮含量;采用硫酸-高氯酸消煮、钼锑抗比色法测定土壤总磷;土壤碳氮磷比通过土壤养分测定的数据计算化学计量比。

1.4 数据分析

采用Excel 2016软件处理、整理数据。利用SPSS 23.0统计分析软件,对数据进行单因素方差分析(one-way ANOVA)和独体样本T检验(independent samples T-test);对样地土壤容重、含水量、硬度、土壤碳氮磷含量及其计量比进行Person简单相关分析;采用Origin 2015Pro绘图软件绘图。

2 结果与分析

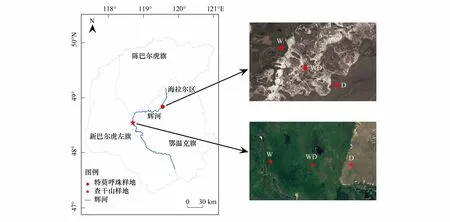

2.1 退化与未退化河岸湿地在不同淹水状态的土壤物理性质比较

由图2可知退化河岸湿地与未退化河岸湿地在年际干湿交替样地(WD)土壤物理性质差异显著(P<0.05)。退化河岸湿地,土壤重量含水量在W、WD和D样地中为17.61%—41.10%,显著低于未退化河岸湿地(P<0.05),WD和D样地,在0—30cm土壤中,随深度的增加,土壤重量含水量逐渐减小。土壤硬度在3块样地中为1.04—10.93kg/cm2,W和WD样地在0—30cm土壤中均表现为退化河岸湿地土壤硬度显著高于未退化河岸湿地,而D样地却为0—10cm土壤中,退化河岸湿地与未退化河岸湿地土壤硬度差异不显著(P>0.05),10—20cm和20—30cm土壤中退化河岸湿地土壤硬度明显小于未退化河岸湿地(P<0.05)。土壤干容重在3块样地中为1.32—1.63g/cm3,除D在10—20cm和20—30cm土壤中土壤干容重差异不显著外,其余均表现为0—30cm土壤中退化河岸湿地W、WD和D样地的干容重显著高于未退化河岸湿地。而土壤孔隙度却正好与其相反。退化河岸湿地,3块样地中土壤孔隙度为38.58%—50.32%,除D样地在10—20cm和20—30cm土壤中孔隙度差异不显著,其余均为退化河岸湿地的W、WD和D样地的土壤孔隙度显著低于未退化河岸湿地。

从土壤垂直剖面来看,退化河岸湿地土壤重量含水量在不同淹水状态间表现为0—10cm和20—30cm土壤中W与WD和D差异显著(P<0.05),WD与D差异不显著(P>0.05),而10—20cm土壤中W、WD、D均差异不显著;土壤干容重、土壤孔隙度表现为只在0—10cm土壤中D与WD和W差异显著。而未退化河岸湿地的土壤物理指标在0—10cm、10—20cm和20—30cm土壤中均表现为不同淹水状态间差异显著,即W、WD、D两两差异显著(P<0.05),由此可以看出退化河岸湿地土壤物理性质在不同淹水状态间差异不如未退化河岸湿地明显。

图2 退化与未退化河岸湿地土壤物理性质Fig.2 Soil physical properties of degraded and non-degraded riparian图中不同字母表示差异显著(α=0.05),大写字母表示T-test检验法分析的退化河岸带与未退化河岸带的差异显著性,小写字母表示单因素方差分析法分析的同一土层各土壤指标在3种水分状态间的差异显著性;W:常年淹没状态的样地,perennial wetted plot;WD:年际干湿交替状态的样地,interannual wet-drying cycle plot;D:河岸带边缘多年未曾淹没的干燥状态样地,dried plot

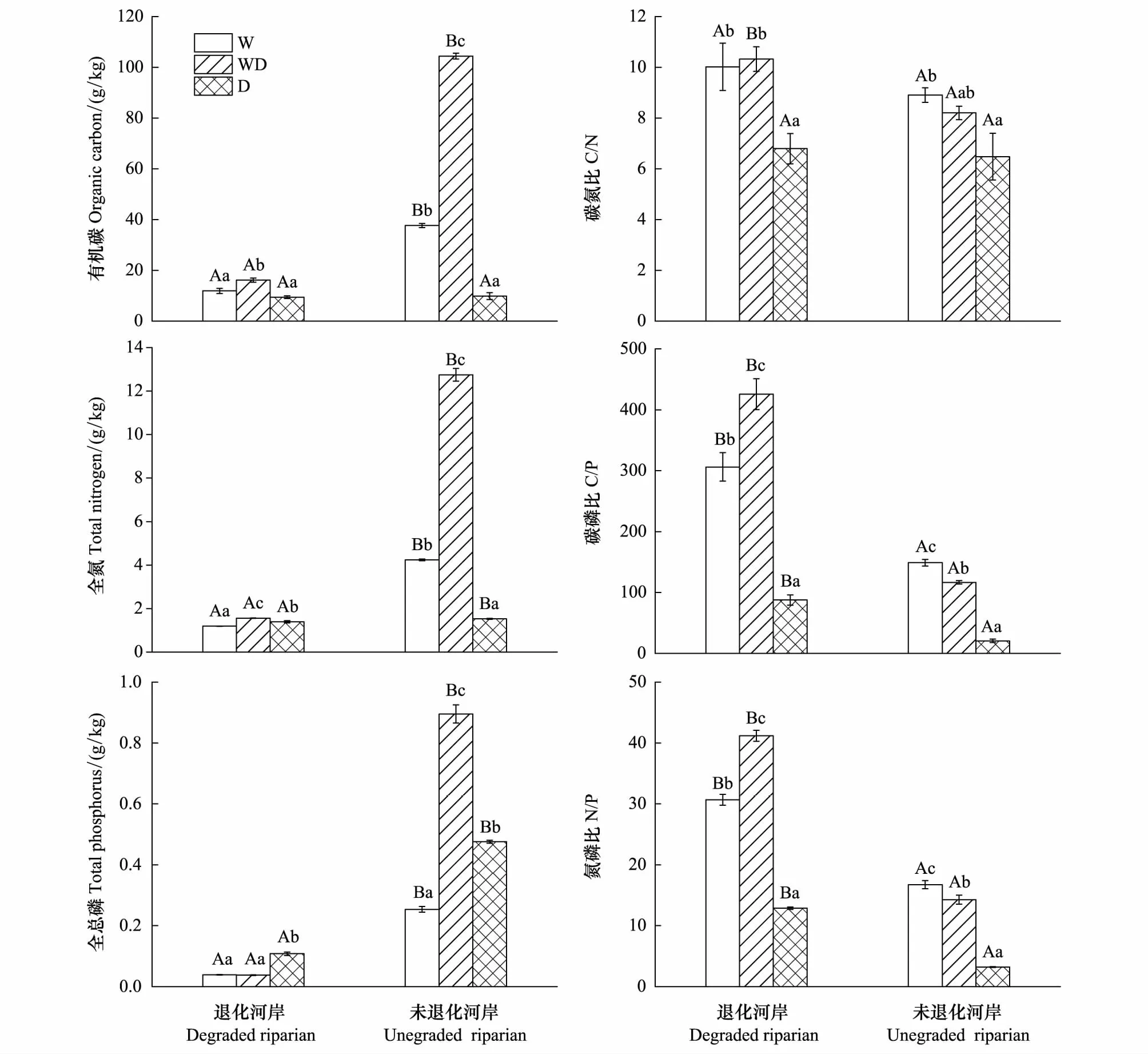

2.2 退化与未退化河岸湿地在不同淹水状态的土壤碳、氮、磷含量比较

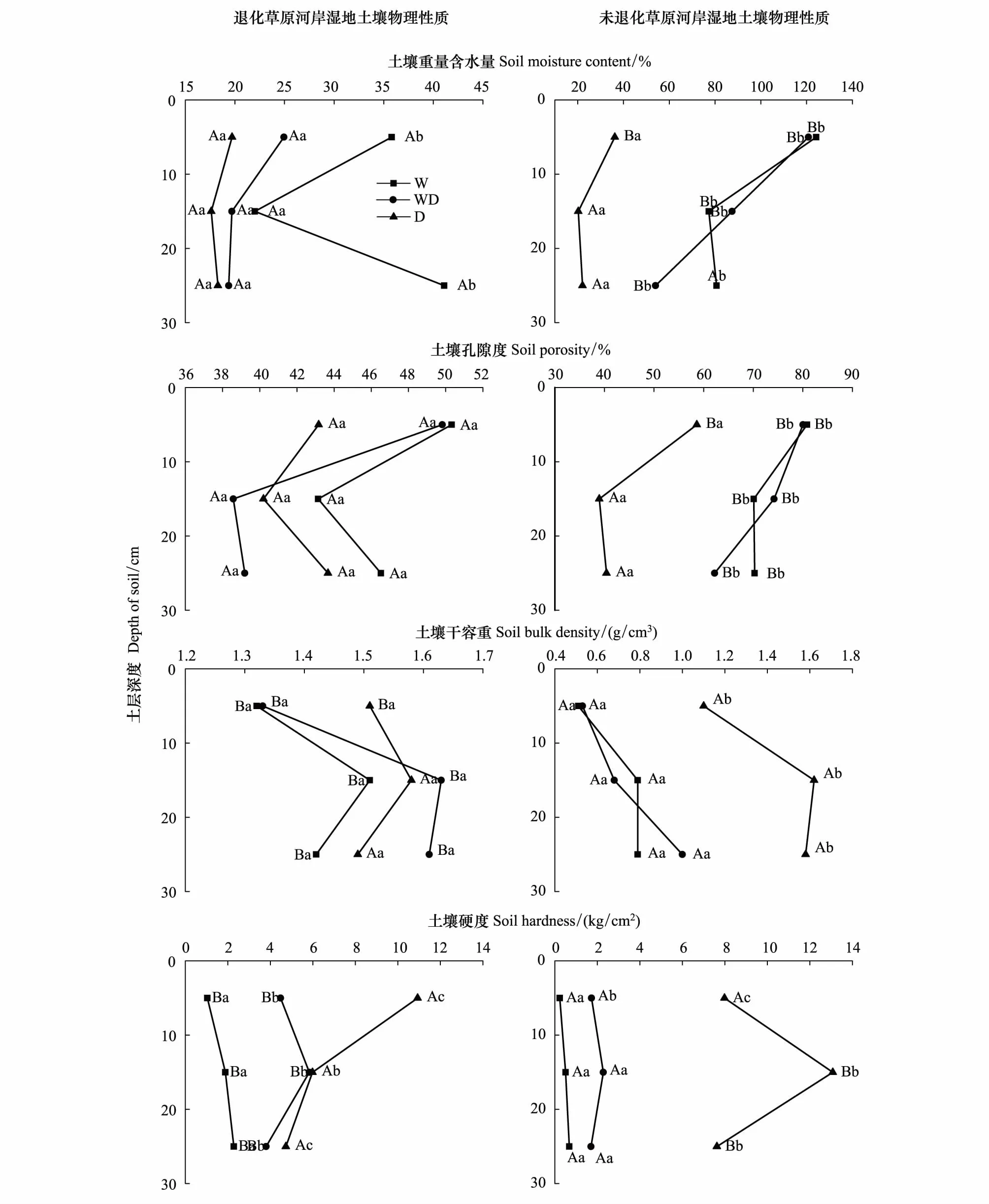

由图3知,退化河岸带与未退化河岸湿地在不同淹水状态土壤有机碳含量、全氮含量、总磷含量等均差异显著。退化河岸湿地,土壤有机碳、全氮、总磷的含量分别为9.42—16.12g/kg、1.19—1.56g/kg和0.038—0.108g/kg,均显著低于未退化河岸湿地(P<0.05)。

不同淹水状态,在退化河岸湿地,土壤有机碳在表现为:WD样地中含量最高,显著高于W和D,W和D差异不显著(P>0.05);土壤全氮为:W、WD、D均两两差异显著,WD样地中全氮含量最高,WD>W>D;而土壤总磷却表现为:D样地中,总磷含量显著高于W和WD样地,W和WD样地总磷含量相差无几(P>0.05)。而在未退化河岸湿地,土壤有机碳、全氮、总磷含量对年际干湿交替均表现为:W、WD、D两两差异显著,WD样地中含量显著高于W和D样地,且土壤有机碳和全氮WD>W>D,土壤总磷WD>D>W。由此可以看出未退化河岸湿地的土壤有机碳、全氮、总磷在不同淹水状态下含量变化更明显。

图3 退化与未退化河岸湿地土壤碳氮磷含量及其化学计量比对不同淹水状态的响应Fig.3 Response of soil carbon、nitrogen、phosphorus and their stoichiometric ratio to different flooding conditions in degraded and non-degraded riparian

2.3 退化与未退化河岸湿地在不同淹水状态的土壤碳、氮、磷比比较

从图3可知,退化河岸湿地和未退化河岸湿地在年际干湿交替状态(WD)样地中,土壤碳磷比(C/P)、氮磷比(N/P)等均差异显著(P<0.05)。退化河岸湿地,土壤碳氮比(C/N)在W、WD和D样地中为6.80—10.32,且仅在WD样地中显著高于未退化河岸湿地(P<0.05),W和D样地均与未退化样地差异不显著(P>0.05),而C/P和N/P比却为在W、WD和D样地,均显著高于未退化河岸湿地。

土壤C/N在不同淹水状态间表现为:在退化河岸湿地,W和WD样地显著高于D样地,W和WD样地C/N差异不显著,3块样地中WD样地C/N最高。而在未退化河岸湿地却为W样地C/N显著高于WD和D样地,WD与W和D样地均差异不显著,W样地C/N最高。土壤C/P和N/P均表现为在退化河岸湿地,W、WD、D样地中两两差异显著,WD样地的C/P和N/P最高,WD>W>D。而在未退化河岸湿地却为W样地的C/P和N/P最高,C/P和N/P在W、WD和D中两两差异显著,W>WD>D。

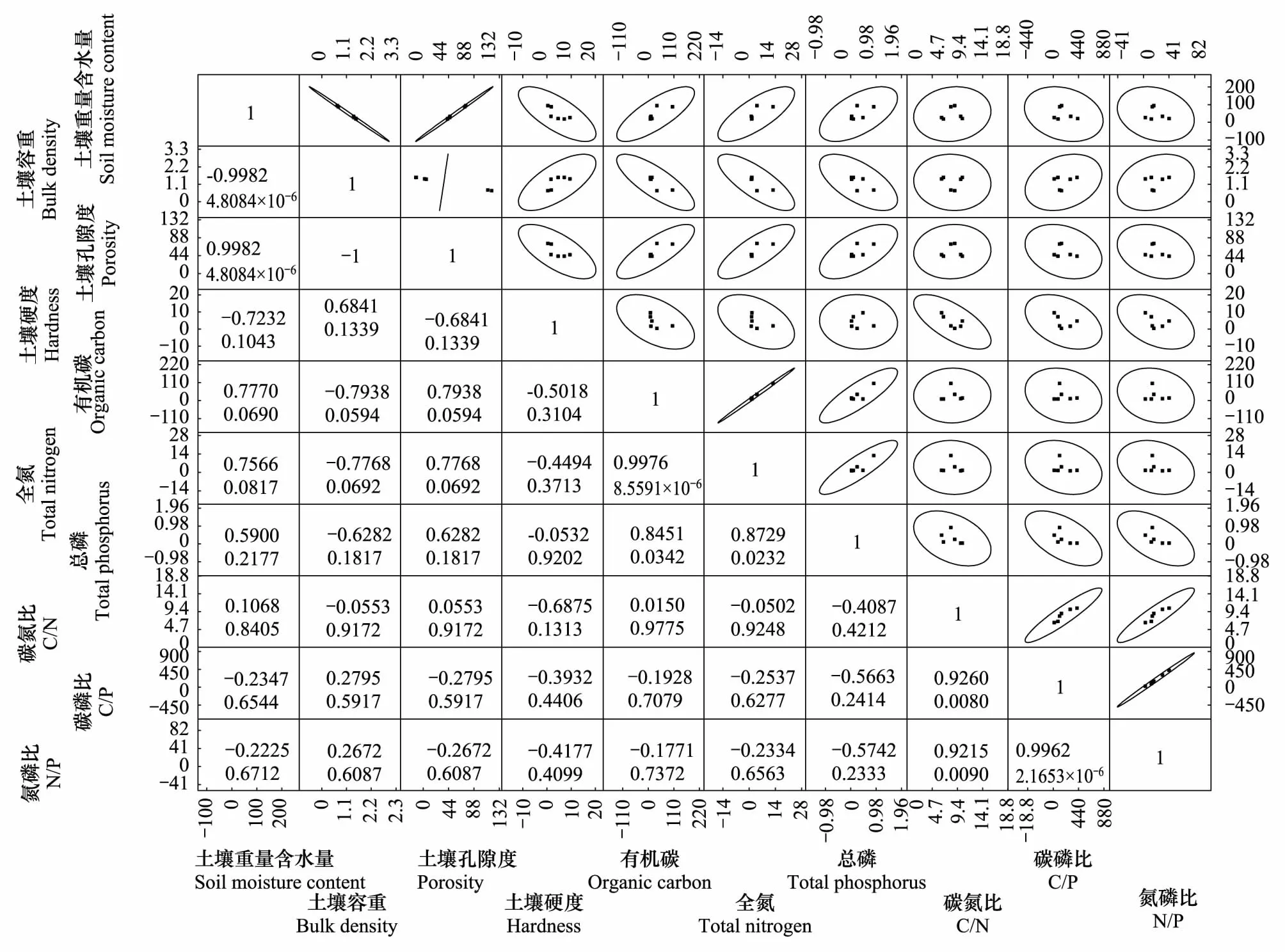

2.4 土壤碳氮磷比、碳氮磷含量及土壤物理性质之间的相关性分析

图4中土壤重量含水量、土壤干容重、土壤孔隙度以及土壤硬度为样地土壤物理性质,每个方格中,第一行数字为因子之间的相关性系数,第二行为显著性值(Sig),椭圆短轴的大小与Sig值对应,表示显著性大小,长轴的方向表示正相关和负相关。由图可知土壤有机碳与全氮极显著正相关(P<0.01),与总磷显著正相关(P<0.05),与碳氮比正相关,与碳磷比和氮磷比负相关,但都不显著(P>0.05);土壤全氮与总磷显著正相关(P<0.05),与碳、氮、磷比均负相关(P>0.05);总磷与碳、氮、磷比均负相关(P>0.05);碳氮比与碳磷比和氮磷比都极显著正相关(P<0.01);碳磷比和氮磷比极显著正相关(P<0.01)。而样地土壤物理性质与土壤有机碳、全氮、总磷及其化学计量比之间均表现出一定的相关性,但都不显著(P>0.05)。土壤重量含水量、孔隙度与土壤有机碳、全氮、总磷及碳氮比正相关,与碳磷比和氮磷比负相关;土壤容重与土壤有机碳、全氮、总磷以及碳氮比负相关,与氮磷比、氮磷比正相关;土壤硬度与有机碳、全氮、总磷及其化学计量比均负相关。

图4 土壤碳氮磷比、碳氮磷含量及土壤物理性质之间的相关性分析Fig.4 The correlation analysis between soil carbon、nitrogen、phosphorus stoichiometric ratio and soil physical properties

3 讨论

3.1 退化和未退化河岸湿地土壤碳氮磷比在不同淹水状态的差异

生态系统碳、氮、磷等元素的循环是相互耦合的[1-2, 11-12],在相对稳定的条件下,系统内元素的储量以及化学计量特征是由质量守恒原理和其他关键元素(如氮、磷等)的供应控制的[13]。草原区的湿地河岸带由于其独特的立地环境,周期性水位涨落的交替出现,使得距离河、湖中心距离不同的区域常呈现不同的淹水状态。前人研究表明河口区不同河段湿地,由于受到自然的潮汐和河川径流作用,并叠加以人类活动干扰,使得在此情形模式下土壤碳、氮、磷元素的循环过程更为复杂[14],相应的化学计量特征也发生改变。本研究中,退化河岸湿地和未退化河岸湿地的土壤C/N、C/P和N/P在不同淹水状态间均差异显著,可能是因为受不同淹水状态影响,河岸带不同区域土壤的物理、生物及化学特征发生改变[14],进而导致土壤碳、氮、磷等元素循环过程改变,元素的化学计量特征也因此发生变化。如河岸带常年被水淹没的区域,土壤孔隙中绝大部分被水分占据,土壤含氧量、氧化还原能力等处于较低的水平,土壤活力低,使得碳、氮、磷等元素的矿化能力减弱,含量减少,进而对其化学计量特征产生影响,如图 2所示,河岸湿地常年淹水的区域,均具有较高的C/N、C/P和N/P值,尤其是C/P和N/P。另外相关性分析的结果表明土壤重量含水量与土壤C/P和N/P均负相关,距河中心较近的河岸湿地常年淹水区域土壤重量含水量高,几乎处于饱和状态而远离河中心的河岸湿地边缘区域,土壤重量含水量不到30%,明显低于常年淹水区域,进一步说明河岸湿地不同区域,由于淹水状态的不同而使其C、N、P化学计量学特征产生显著差异。

3.2 同一淹水状态,退化与未退化河岸湿地土壤碳氮磷比的差异

本研究中,在相同淹水状态下,退化河岸湿地的土壤C/P和N/P不论是在3种淹水状态(W、WD、D)的那一种状态,均显著高于未退化河岸湿地,而C/N只在年际干湿交替状态的区域显著高于未退化河岸湿地,另外两种状态差异不显著。这可能是因为,自然状态下土壤中的C、N、P等营养元素大部分来自于地上生物量的返还,退化河岸湿地,受其退化影响,物种丰富度、群落结构复杂度等与未退化河岸带相比都明显降低[7- 8],那么同等条件下归还至土壤中的养分元素与未退化河岸湿地形成差异,进而使得土壤C/N、C/P、N/P等不同;此外,在退化河岸湿地,植被群落结构逆向演替,杂草种类增加,它们能够更快更有效的利用土壤中的养分元素,尤其是N、P,导致土壤中养分元素含量降低[15],使得C/N、C/P、N/P值升高。相关性分析结果表明土壤总磷与有机碳、全氮等均显著正相关(P<0.05),与C/N、C/P和N/P负相关,同一淹水状态下,退化河岸湿地较低(P<0.05)的磷含量,解释了为什么退化河岸带的C/P和N/P较高,同时也说明了在退化河岸湿地,磷是植被生长的限制性元素。

3.3 河岸湿地土壤碳氮磷化学计量比的指示作用

N/P、C/P常被用来判断限制性养分元素,本研究中,在未退化河岸湿地,土壤N/P从常年淹水区域(W)到年际干湿交替区域(WD)再到远离河岸带边缘的干燥区域(D)依次减小(W>WD>D),W区域N/P=16.75>16,WD区域N/P=14.28,D区域N/P=3.21<14,说明W和WD区域由于经常受到水分波动干扰的影响,土壤中养分元素在水流的冲刷的影响下一部分随径流流失,尤其是N和P元素,那么在这些区域植被生长可能更多的会受到N或P元素的胁迫,或是在这两个区域,植被在进化过程中可能对N或P耐受性更高的植物将具有更大的生存优势。而在退化河岸湿地,土壤N/P在不同淹水状态下表现为WD>W>D,W区域N/P=30.67>16,WD区域N/P=41.19>16,D区域N/P=12.89<14,结合已有的运用C∶N∶P值来判断土壤养分限制的阈值的结论[16-17],说明退化河岸湿地,W和WD区域植被生长受P元素的限制性作用更强,尤其是WD区域,而D区域植被生长则更多的受N元素的限制。

4 结论

呼伦贝尔草原辉河河岸湿地的不同区域的土壤碳、氮、磷化学计量比由于淹水状态的不同(W、WD、D)而差异明显(P<0.05),尤其是土壤C/P和N/P。在未退化河岸湿地,W、WD、D3种不同淹水状态下土壤C/N、C/P、N/P的平均值分别为7.85、95.48、11.41,退化河岸带为9.05、273.08和28.25,与未退化河岸湿地相比,退化河岸湿地的C/N、C/P、N/P均明显高于未退化河岸湿地(P<0.05),因此可以将土壤碳、氮、磷化学计量比特征作为草原区河岸湿地退化的评价指标。

相关性分析结果表明,土壤重量含水量、土壤孔隙度与土壤C/P和N/P等均负相关,可能是导致不同淹水状态的河岸带土壤碳、氮、磷化学计量学特征产生差异的物理因素;另外土壤总磷与土壤全氮和有机碳显著正相关,而与土壤C/N、C/P、N/P均负相关,它的含量及其有效性可能是限制不同淹水状态的河岸带土壤碳、氮、磷等元素循环及其生态化学计量特征的关键因子。

参考文献(References):

[1]Elser J J, Sterner R W, Gorokhova E, Fagan W F, Markow T A, Cotner J B, Harrison J F, Hobbie S E, Odell G M, Weider L J. Biological stoichiometry from genes to ecosystems. Ecology Letters, 2000, 3(6): 540- 550.

[2]Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science, 2004, 304(5677): 1623- 1627.

[3]王绍强, 于贵瑞. 生态系统碳氮磷元素的生态化学计量学特征. 生态学报, 2008, 28(8): 3937- 3947.

[4]高三平, 李俊祥, 徐明策, 陈熙, 戴洁. 天童常绿阔叶林不同演替阶段常见种叶片N、P化学计量学特征. 生态学报, 2007, 27(3): 947- 952.

[5]Ågren G I. Stoichiometry and nutrition of plant growth in natural communities. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2008, 39(1): 153- 170.

[6]Yang Y H, Fang J Y, Guo D L, Ji C J, Ma W H. Vertical patterns of soil carbon, nitrogen and carbon: nitrogen stoichiometry in Tibetan grasslands. Biogeosciences Discussions, 2010, 7(1): 1- 24.

[7]崔保山, 杨志峰. 湿地生态系统健康评价指标体系Ⅰ. 理论. 生态学报, 2002, 22(7): 1005- 1011.

[8]崔保山, 杨志峰. 湿地生态系统健康评价指标体系Ⅱ. 方法与案例. 生态学报, 2002, 22(8): 1231- 1239.

[9]张晓龙, 李培英. 湿地退化标准的探讨. 湿地科学, 2004, 2(1): 36- 41.

[10]寇江涛, 师尚礼, 王琦, 尹国丽. 垄沟集雨对紫花苜蓿草地土壤水分、容重和孔隙度的影响. 中国生态农业学报, 2011, 19(6): 1336- 1342.

[11]Stevenson F J, Cole M A. Cycles of Soils: Carbon, Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, Micronutrients. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999.

[12]Schipper L A, Percival H J, Sparling G P. An approach for estimating when soils will reach maximum nitrogen storage. Soil Use and Management, 2004, 20(3): 281- 286.

[13]Hessen D O, Ågren G I, Anderson T R, Elser J J, De Ruiter P C. Carbon sequestration in ecosystems: the role of stoichiometry. Ecological Society of America, 2004, 85(5): 1179- 1192.

[14]王维奇, 仝川, 贾瑞霞, 曾从盛. 不同淹水频率下湿地土壤碳氮磷生态化学计量学特征. 水土保持学报, 2010, 24(3): 238- 242.

[15]银晓瑞, 梁存柱, 王立新, 王炜, 刘钟龄, 刘小平. 内蒙古典型草原不同恢复演替阶段植物养分化学计量学. 植物生态学报, 2010, 34(1): 39- 47.

[16]Gǜsewell S, Koerselman W, Verhoeven J T A. Biomass N:P ratios as indicators of nutrient limitation for plant populations in Wetlands. Ecological Applications, 2003, 13(2): 372- 384.

[17]Tessier J T, Raynal D J. Use of nitrogen to phosphorus ratios in plant tissue as an indicator of nutrient limitation and nitrogen saturation. Journal of Applied Ecology, 2003, 40(3): 523- 534.