基于复杂网络的长三角城市对外服务群落结构研究

2018-04-19刘帅宾

王 钊,杨 山,*,刘帅宾

1 南京师范大学地理科学学院,南京 210023 2 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,南京 210023 3 虚拟地理环境教育部重点实验室(南京师范大学),南京 210023 4 江苏省地理环境演化国家重点实验室培育建设点,南京 210023

随着我国经济政治体制变革不断深入,如何保持城市群体空间有序的发展成为国家城镇化发展的重要课题[1- 2]。相关研究开始采用网络拓扑法和分形法等数学手段,并运用经济学、生态学原理对城市群空间的发展机理进行揭示,在城镇体系研究领域建立起“三结构一网络”的理论研究和规划实践操作范式[3]。在全球一体化和国际产业分工的不断深入和交织深化的背景下,城市功能逐步分化。不同物质和能量的交流关系促使城市群形成多个层面的群落结构,其组织形式亦逐步呈现出“群内有群、多重嵌套”的特征。因此,城市群研究亟需突破传统的单一结构研究范式,更多地关注其内部多要素结构特征这一新课题,在此基础上寻求如何通过城市群空间与结构互动的“双重整合”,进而提高城市群经济地域系统的组织能力及综合经济实力[4]。

鉴于城市群空间结构发展的复杂形势以及城市群空间整合的现实需要,本文从生态学框架下引入“群落结构”的概念[5- 6],将城市群作为一个有机的群落系统和一个复杂的自组织系统[7- 8],从群落生态学的视角来探讨城市群落的结构特征和分异规律,从而对城市群结构研究方法进行探索和创新。生态学视角是城市地理学理论中重要的研究方向之一,陈绍愿、段祖亮尝试运用群落生态学的理论、方法来构建城市种群间的关系、城市群落的结构特征及城市群落演替的研究框架,为城市群落的研究提供了基础框架[9-10]。李浩等从群落生态学角度对城镇群落的概念进行了多方位探讨,并以成渝地区为案例地区实证了城镇群落的发展演替规律,提出了城镇群落规划调控对策[11]。但已有研究局限于概念框架的构建和初步实证,未能对城市群落的复杂结构特征、模式进一步量化挖掘和深化,城市群落系统的结构特征与规律有待深入。

随着区域交流与合作的提升,对外服务功能已成为区域与城市发展的主要动力[12]。在城市经济基础理论中,城市全部经济活动按照外向和内向功能可以分成基本和非基本经济活动两部分。具有外向功能的基本经济活动主要为城市以外的地区服务,通过产品和劳务输出为城市带来收入,并以乘数效应推动城市经济的增长与扩张,因此成为城市存在和发展的经济基础[13]。众多学者已从对外服务能力大小、空间格局、分形特征、空间结构体系等方面对我国主要城市或城市群地区进行了分析[14-15]。如王海江等基于城市流的方法对我国中心城市的生产性服务业对外服务能力的进行了系统分析[16];柳坤等基于Zipf法则和分形理论对省域尺度和城市尺度下的服务业外向功能等级体系进行了测度[12]。但这些研究多集中在生产性对外服务功能的结构体系上,对当前多元化的对外服务功能结构及结构间的互动关系的探讨相对缺乏。事实上,区域范围内的城市如同生态学中的群落一样,是具有多种直接或间接关系的有机组合体,具有复杂的群间关系。因此,如何通过对外服务联系这一关键要素构建出城市群落中复杂的功能性结构体系,并在此基础上分类别地进行群落结构的深入挖掘与分析成为当前群落结构研究的关键。

长江三角洲(简称长三角)地区发展历史悠久,经济发展水平高且广泛参与国际分工,是东部地区的经济中心,同时也是中国发育最成熟的城市群之一。以上海为城市群核心,育有杭州、南京、苏锡常、宁波等高度一体化的都市圈,城市之间、都市圈之间发生着广泛的多部门、多层次的经济协作。本文以长三角为案例地区,研究对象包括江苏、浙江、上海三个省市的65个市县单元。运用城市经济基础理论和“城市流”的思路,以城市对外服务流来表征城市群落结构中关键性相互作用和联系。在测度城市对外服务价值的大小、组合特征的基础上,结合复杂网络分析方法对城市对外服务作用下的群落结构体系进行定量识别,以期为城市发展格局优化、城市群整体功能提升提供理论支撑,进而促进城市群一体化格局的进一步发展完善。

1 研究方法

1.1 城市群落结构与复杂网络

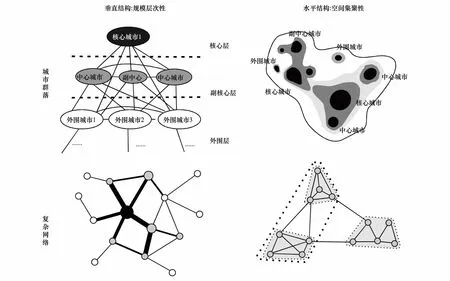

复杂网络分析方法为多元化城市群落结构的分析和诠释提供了科学的工具。自Watts 和Strogatz关于无标度网络和Barabási与Alert关于小世界网络的提出[17-18],复杂网络分析方法得到快速的发展,基于其对网络拓扑结构和动力学行为特征的有效刻画,实证研究成果已广泛运用城市的产业集群网络[19- 21]、城市交通网络[22]、城市信息空间网络[23]等方面。依据群落生态学概念框架[9],城市群的群落结构可分为垂直结构和水平结构两方面:1垂直结构是研究城市群落的“分层”现象,即城市群落的规模层次结构,结合城市群有关定义,可将城市群落的层次划分为:核心层、副核心层(中心城市)、外围层(三级及其以下城市),不同层次的相互作用水平和对外服务量具有明显的规模结构特征。2水平结构是研究不同资源配置状况下,城市在空间上呈现的相互集聚特征,即城市群落的空间格局及其空间组织模式。复杂网络的特性为研究城市群落的垂直、水平结构提供了测度方式。本文将城市抽象为网络节点,城市之间的联系抽象为网络边线,城市群落的垂直、水平结构则分别表现为节点和节点间联线的规模层次性、拓扑网络的空间集聚性(图1)。

图1 城市群落结构特征及其在复杂网络中的体现Fig.1 Characteristics of city community structure and its embodiment in complex networks

1.2 对外服务联系的构建

城市群落中相互作用关系的构建是揭示群落结构的关键。本文从城市对外服务量的大小和城市相互作用距离两个方面考虑城市对外服务联系的构建,其中城市对外服务量是两城市是否发生联系的最直接因素,现实中对外服务又受空间距离的制约。因此采用城市流模型测度城市对外服务量,在测度基础上结合城市间最短时间距离,利用相互作用模型构建城市间不同类型的对外服务联系矩阵[24-25]。

1.2.1对外服务价值测度

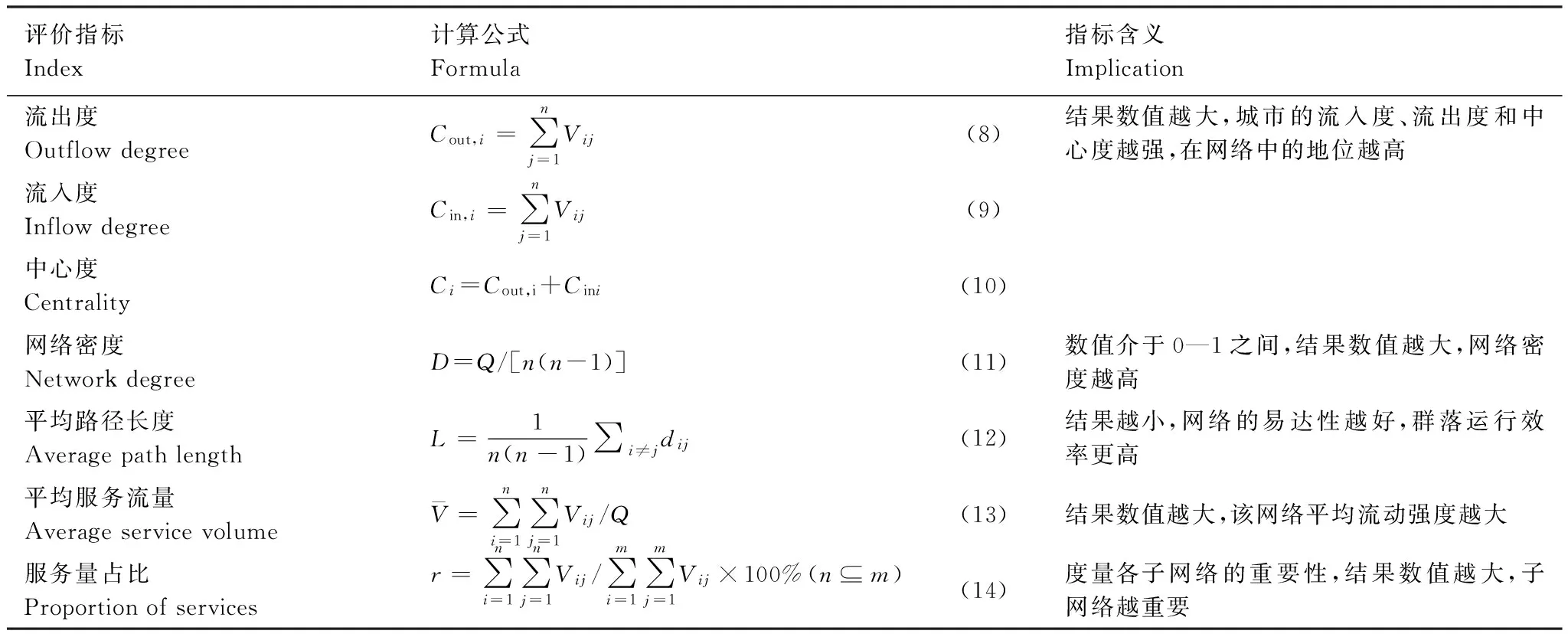

城市对外服务价值体现了城市与外界相互作用或影响能力的大小,尽管由于服务业自身的复杂性,学界有关服务业的划分标准不尽一致。但根据生产和消费服务的对象、外部性、提供服务的主体的不同,可将城市对外服务划分为生产性服务、生活性服务和公共性服务[26]。生产性服务是指城市侧重于保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和生产效率提升,为工业生产提供服务的城市功能,服务对象以“生产者”为主;生活性服务主要面向最终消费者,如餐饮、居民服务等;而公共服务的服务对象面向企业和个体,其供给者和决策者以政府部门为主,提供的服务产品具有非排他性、非竞争性等公共产品的特性。本文选取2015年《中国城市统计年鉴》[27]及各地市统计年鉴中的分部门就业人员数据进行区位熵计算,参考相关研究结果[26],以14个行业的从业人员数作为基础数据,根据国家统计局《三次产业划分标准》、主要服务对象及服务提供主体进行细分,具体如表1所示。

表1 城市产业部门的对外服务功能类型划分

城市对外服务能力是排除了以城市本身为服务对象的部分后城市经济价值中的基本活动部分,测算城市基本活动部分的常用方法是区位熵法。i城市j部门区位熵Lqij为:

Lqij=(Gij/Gi)/(Gj/G)

(1)

式中,Gij表示i城市j产业的就业人数,Gi表示i城市服务业就业人数,Gj表示j产业就业人数,G表示整个长三角地区服务业的总就业人数。若Lqij≤1,则i城市j部门不存在外向功能(区位熵小于1时,城市服务能力较弱因此不具备对外服务功能),若Lqij>1,即区域内i城市在j部门中相对于整个区域专业化部门对外形成位差,可以为外界区域提供服务,因此认为该部门除了满足本城市需要外还具有外向服务功能。

当Lqij>1时,计算i城市j产业的对外服务就业人数为Eij:

Eij=Gij-Gi(Gj/G)=Gij(1- 1/Lqij)

(2)

那么i城市服务业总外向就业人数为Ei:

Ei=∑jEij

(3)

为使对外就业人数的价值经济效益化,用i城市服务业从业人员的人均第三产业GDP来表征Ni:

Ni=GDPi/Gi

(4)

则i城市总的对外服务价值Fi为:

Fi=Ei×Ni

(5)

1.2.2相互作用模型

以重力模型为基本原型,采用经测算得出的对外服务量大小和最短时间距离矩阵来构建城市对外服务相互作用模型,为使经济联系具有方向性,增加方向权重系数K,计算公式如下:

(6)

(7)

式中:Vij是城市i和j之间的对外服务价值量;Fi、Fj分别为城市i和城市j的各类型对外服务能力评价值;Tij是两城市间的最短时间距离,Kij为方向权重系数。最短旅行时间是利用长三角主要道路空间网络数据集(2015)[28],该数据来源于国家科技基础条件平台建设项目:地球系统科学数据共享平台。调用ArcGIS网络分析模块进行O-D最短路径分析,得到城市之间最短路径距离,结合《中华人民共和国公路工程技术标准(JTGB01—2003)》,设定铁路、高速公路、国道、省道速度分别为90、120、80、60km/h,将最短空间距离转化为最短时间距离。由于高铁网络在长三角城市群的客货运输比重较大,且均为点对点式的联系,因此从中国铁路官网获取高铁相互联系最短时间数据(获取时间:2015- 4- 18)。综合两类时间距离数据中的最短时间,获得综合最短时间距离矩阵T=(tij),其中tij为城市i到城市j的最短时间距离,单位是h。此外,由于岱山县和嵊泗县交通数据的缺乏,研究未将其包括在内。

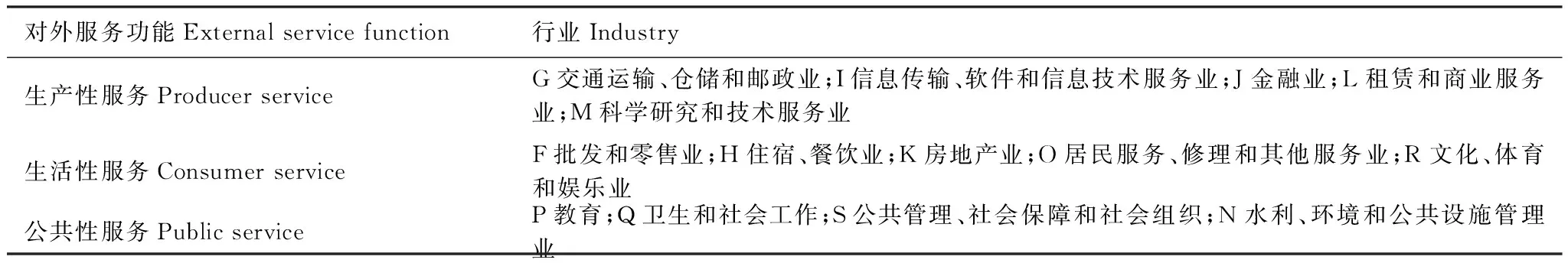

1.3 复杂网络分析

采用复杂网络分析方法对建立的城市服务联系进行测度与分析,主要考察对外服务网络的节点关系和整体结构特征两个方面,具体指标如表2所示。计算公式中符号具体含义如下:Couti、Cini分别为城市i的流出度和流入度;Vij为从城市i流向城市j的服务量;Vji为从城市j流向城市i的服务量;Ci为城市i的中心度;D为网络密度;Q为网络内的路径数目;n为网络中的节点个数;L为平均路径长度;dij为两城市间最短拓扑距离;m、n为不同网络中的节点个数。

表2 评价指标

2 城市群落结构的复杂网络分析

2.1 对外服务网络的节点特征

城市节点的中心性特征是识别城市群落结构的重要内容,由于本文仅考虑城市对外服务能力,因此利用公式(8)计算65个城市节点的流出度(Couti),以之为基础进行功能组合特征分析和层级性分析:

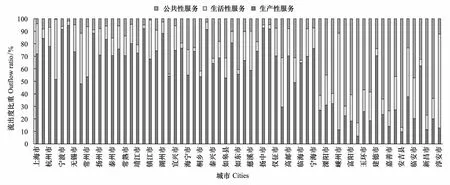

(1)节点对外服务功能组合特征。城市节点的对外服务功能组合特征各异,从城市分类别流出度的堆积图可以看出(图2),各城市生产性、生活性和公共性对外服务功能价值量存在较大的差异,优势服务功能各不相同。50%以上城市的生产性对外服务价值在三类对外服务价值中占据优势,这种生产性对外服务功能优势主要体现在发展水平较高的城市之中,如上海、南京、杭州等,受规模经济效益的影响显著。发展水平较低的城市则以公共性对外服务为主,体现了城市公共性服务均衡化的趋势。部分城市的生活性对外服务优势明显,如苏州、昆山、常州、嵊州等。

图2 城市生产-生活-公共对外服务节点流出度百分比堆积图Fig.2 The 100% stacked column of producer-consumer-public external service outflow degree

(2)节点的层级性特征。以城市节点的流出度为基础,利用自然断点分类法和度值排序曲线斜率变化可将城市节点划分为4个层级(表3)。各对外服务结构体系中,上海的度值均处首位,各类型外向功能水平均处于较高水平;苏州的生活性对外服务等级较高,南京在生产性、公共性对外服务中层级较高;杭州、无锡在生产性、生活性对外服务结构体系中均为第二层级。从层级结构的节点数百分比来看,生产性和生活性有相似的层级结构特征,各层级比重依次为2.08%、7.69%、13.85%、75.38%,具有明显的“长尾分布”特征,即大多数城市的流出度很小,位于群落的边缘地位,少数城市的流出度很大,位于群落的中心地位,具有强自组织性。比较而言,公共性对外服务的一、三层级数量增多,第四层级数量减少,“长尾”特性相对较弱。

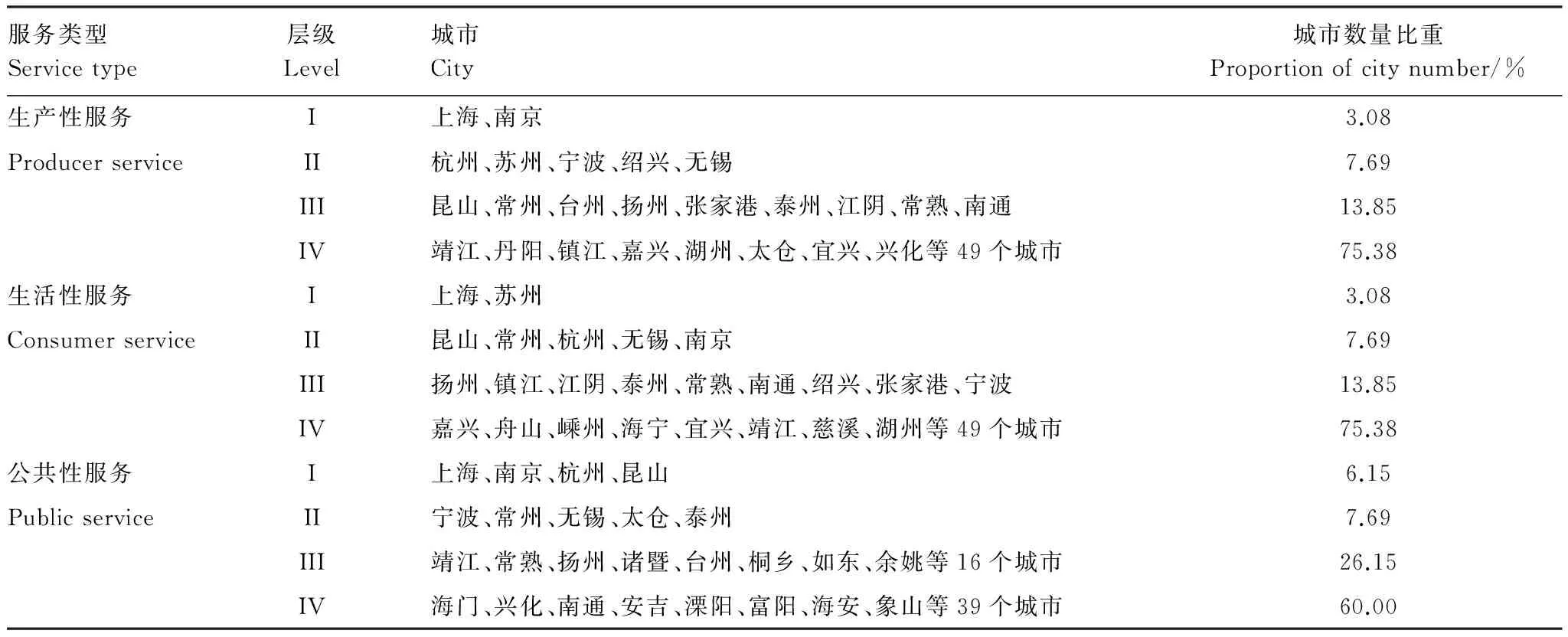

表3 城市层级划分

2.2 对外服务网络的整体特征

2.2.1垂直结构

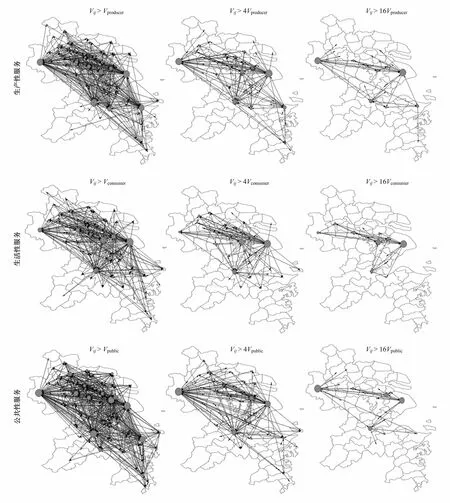

城市间相互作用的联系存在较大的流量差异,致使城市群落在不同流量水平呈现出“分层”的现象。在复杂网络中,按不同的阈值对权重网络进行二值化后可进行拓扑结构的深入挖掘分析。为揭示城市对外服务流量的分层特征,此处以三类服务网络的对外服务量均值Vproducer和Vconsumer、Vpublic为初始阈值,经对比分析,分别采用1倍、4倍和16倍均值作阈值对城市对外服务网络进行切分,最大程度的反映城市对外服务网络的结构特征(图3)。同时,统计不同流量控制下不同层次网络的节点数、路径数、流量强度和网络密度,统计结果见表4。

图3 不同流量控制下城市对外服务网络Fig.3 Network of urban external services under flow controlVproducer:生产性服务网络的对外服务量均值,The average external service value of the producer service network;Vconsumer: 生活性服务网络的对外服务量均值, The average external service value of the consumer service network;Vpublic:生产性服务网络的对外服务量均值, The average external service value of the public service network;Vij:城市间相互作用的服务流量, The external service value between each city

不同对外服务网络的垂直结构有较大差异。结合图表可以看出,生产性服务网络高度依赖少数节点的辐射扩散作用。在Vij>Vproducer这一层面,生产性对外服务网络拥有节点数57,有效路径472个,服务量占比为88.5%。Vij>4Vproducer时,节点数下降为41个,路径数下降至150个,减少了近70%,网络密度也相应大幅降低。尽管如此,平均路径长度并未出现大幅增长,表明服务网络的通达性受这一层次的联系影响较小,网络中重要的枢纽性节点不在这一流量层次;Vij>16Vproducer时,节点数和路径数下降为21和49,平均服务量却大幅提升,说明这20个节点间的服务流动在整个网络中占有支配地位。此外,平均路径长度出现上升,节点间易达性降低,这与核心网络覆盖范围较广、部分中介节点的退出有关。一些城市的服务流动不得不通过“绕道”其他城市进行构架,从而增加了城市间服务路径的长度。

表4 不同流量控制下的生产性-生活性-公共性对外服务网络特征

比较而言,生活性对外服务网络的流量极化和空间集中的现象十分突出。Vij>Vconsumer时节点数与生产性对外服务网络相同,但路径数较少,网络密度不高。随着阈值的提高,路径数减少,平均路径长度却出现下降;Vij>16Vconsumer时,节点和路径减少至13和43,平均路径长度继续下降至1.488,结合图3f,发现该服务联系在空间上呈高度集中状态,这使得平均路径指标的不断下降,网络运行效率提高,加之该层次的服务量占比(63%)在三类服务网络中的最高,表明该类型网络具有“流量-空间”双重极化现象。

公共性对外服务网络则拥有最高的网络密度和均衡化的垂直流量格局。在Vij>Vpublic时,节点数为62,路径数为706,城市节点的有效连接数较高且覆盖范围广,但该层次的平均路径长度为1.903,网络的易达性相对较低;Vij>4Vpublic时,路径数大幅减少513个,群落密度因而大幅降低,但节点数缺仅减少12个,网络仍覆盖大部分城市节点。此外,平均路径长度的大幅增加表明大范围的覆盖增加了整体网络的运行成本,网络服务效率降低,因为长距离的服务联系需借助多个城市进行传导。在Vij>16Vpublic的阈值筛选下,网络密度降至0.009,平均服务量和服务量占比仅46.37和29.33%,节点间服务量水平较低,核心网络的流量比重不高,城市服务流量的垂直分布较为均衡。

2.2.2水平结构

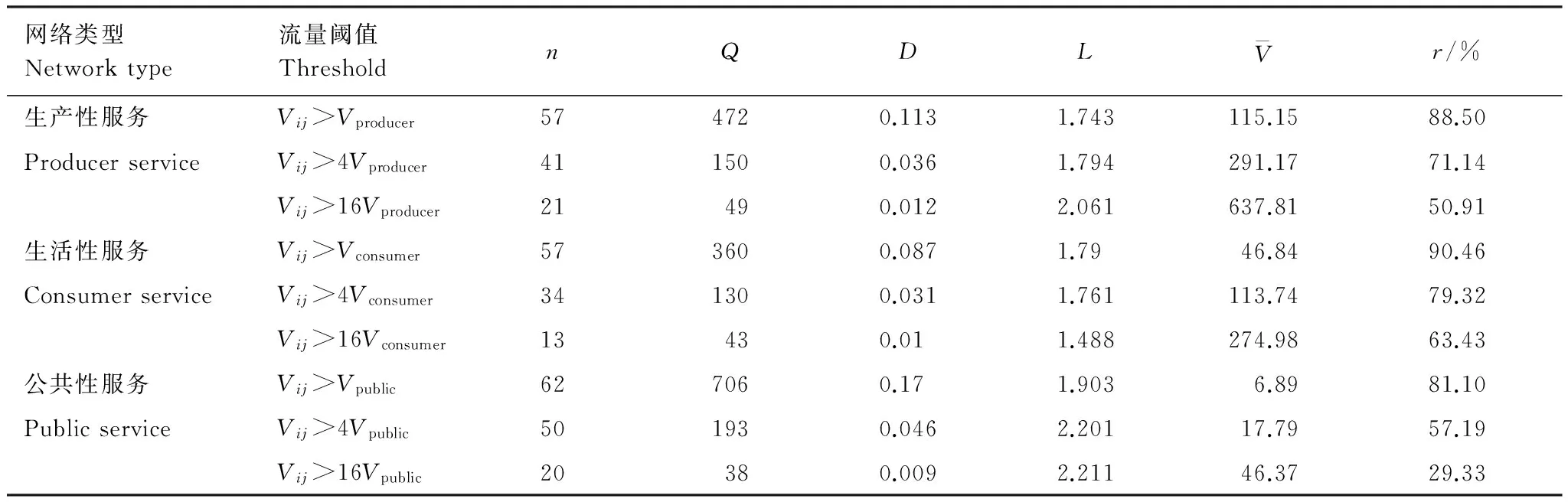

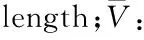

水平结构是研究不同资源配置状况下,城市群子群落的空间格局及其组合模式。水平结构的分析以城市之间的权重网络为依据,采用Concors算法对各类城市对外服务联系进行水平结构的挖掘,旨在通过矩阵中的行与列之间的相关系数的迭代运算来产生分区。运用此算法可以将各类型对外服务网络分割成为3个层级的子群,一级层面为城市群整体,二级层面存在4个子群,三级层面存在8个子群。子群内城市间服务关系密切,相互关联性更强。按子群的归属等级将群落体系的嵌套结构表达在空间上以便于发掘其空间结构模式,得到长三角生产性、生活性和公共性对外服务子群结构图(图4),其结果呈现以下特征:

图4 长三角地区三类对外服务子群结构图Fig.4 Subgroups of different external service networks in the Yangtze River Delta region

(1)对外服务功能的专业化分工格局初步形成。不同对外服务类型的子群结构不尽相同,但在第二层级大体可以分为4个对外服务子群:沪宁沿线子群、环杭州湾子群、镇扬泰子群以及东南沿海子群。沪宁沿线子群以南京、上海、苏州、昆山等沪宁沿线城市为主,横向服务联系非常密切,其对外服务流量主要流向北部的邻接城市。环杭州湾子群以杭州为对外服务核心,其生活性、公共性对外服务倾向与北部的嘉兴等城市流动,生产性对外服务则倾向与东部的绍兴、宁波集聚。镇扬泰子群以及东南沿海子群处于前两个子群的周边,受它们辐射影响较大,自身的服务流量密度不大、规模不高。

(2)水平结构的“核心-边缘”特征突出。城市首先趋向于对周边地区提供对外服务或者寻求服务对象,局部地域空间临近使城市更易形成子群。同样的特征在子群结构上也十分明显,尽管子群范围、规模不完全一致,但从整体格局来看,无论生产性、生活性、公共性对外服务联系均表现出“核心-边缘”的组织特征。

(3)部分城市突破区域界线,呈跨地域集聚组团的态势。受交通运输条件的发展与完善,南京与上海等城市的时间距离大大缩减,使其与沪宁线上的城市联系密切程度大大增加,在三类对外服务网络体系中均组合成最大规模的子群,表明交通条件的完善正有力地推动群落内部城市联系格局的分化、聚合。

2.3 三类群落结构的相关性

调用UCINET中的QAP相关分析(Quadratic Assignment Procedure Correlation),可判断生产性、生活性、公共性服务网络结构之间是否存在关联关系,QAP相关分析是一种对两个矩阵中各个数值的相近性进行比较的方法,对矩阵的数值进行比较,并给出两个矩阵之间的相关系数,同时对系数进行非参数检验,QAP分析已被广泛应用于人文社会关系矩阵之间的关系检验中[29-30]。将生产、生活、公共性服务网络结构中Vij>Vproducer、Vij>Vconsumer和Vij>Vpublic3个二值矩阵输入UCINET中,利用QAP分析各网络结构的整体相关性,结果显示生产与生活性服务网络结构相关性显著,相关系数R2为0.709,P=0.0002,表明生产性与生活性服务网络结构总体上有着相似的结构特征;生产与公共服务网络结构的相关系数为0.565,生活与公共服务网络结构的相关系数为0.503,公共性服务网络结构与生产性、生活性服务网络结构相关度不高,结构差异性较大。

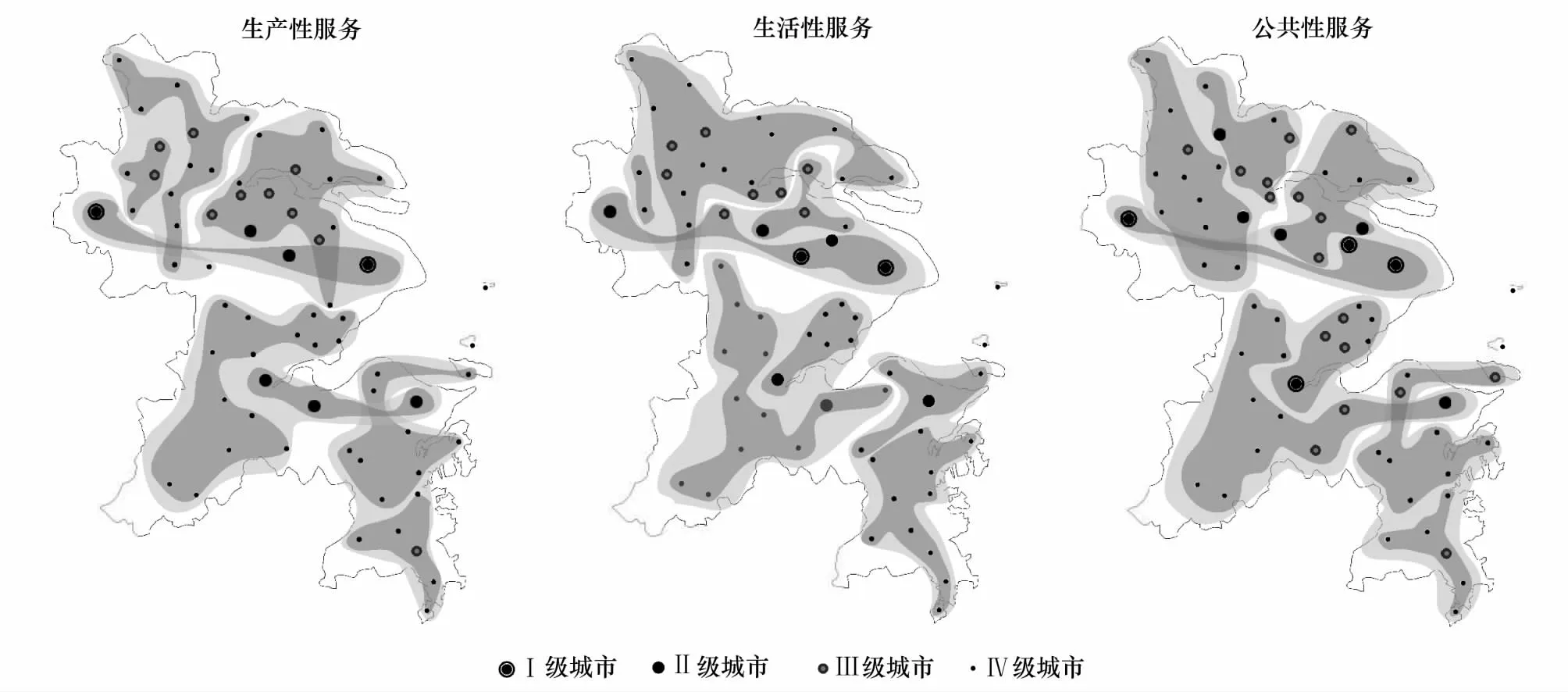

为考察对外服务网络结构的节点匹配性,选取各城市中心度作为指标,中心度是描述网络节点结构的基本参数,体现了城市与其他城市直接联系的数目,数值越大表示城市节点越重要,这类城市为群落结构中重要的中心节点。通过对中心度值相关性的研究可以衡量城市在不同群落结构中的相对地位特征和规律(图5)。结果表明,生产性与生活性服务网络的节点中心度值呈显著的线性相关(R2=0.81),尽管高度值城市与拟合线有一定程度偏离,但度值在0到40之间的城市相关性较高,如扬州、泰州、张家港、嘉兴等城市;生产性与公共性服务网络的度值相关性为0.657,中间度值的节点分布较为发散,高度值城市节点具有一致性,如上海、南京、杭州。生活性与公共性服务网络节点相关性最低,为0.55,节点明显向拟合线上侧偏离,表明尽管许多节点在生活性服务网络中发挥作用不大,但在公共性服务网络中发挥着重要的中心扩散的作用,如台州、舟山等城市;也有个别城市偏向在生活性服务网络中发挥作用,如苏州、镇江。

图5 生产-生活-公共性服务网络节点中心度相关性Fig.5 The correlation of node centrality between different service networks

3 结论与讨论

从生态学视角分析城市群落的结构特征有利于城市群落功能的发挥。本文通过对长三角城市间生产性、生活性和公共性对外服务联系的构建,从规模层级性、空间集聚性对城市群功能性群落结构体系进行挖掘、分析,发现长三角城市群落的空间组织关系正处于单一结构向复杂多中心结构的转化期,不同结构间的分异主要体现在节点的规模特征,流量及流向的垂直变化以及空间集聚态势3个方面:

(1) 从节点的对外服务流出度来看,长三角各城市服务功能组合分化。城市生产性和生活性对外服务明显向上海、南京、杭州等重要城市集中,集聚规模效应依然发挥着重要作用,但城市公共性对外服务呈现均衡发展格局。

(2)城市群落的垂直结构和水平结构趋向复杂。垂直结构上,各服务网络的网络密度、网络效率、流量占比和空间分布特征随阈值的增加具有明显的层级异质性,反映出不同等级城市存在着服务功能的大小差异;水平结构上,二级层面空间格局基本相同,城市子群分化和互动关系变化主要在三级层面上,对外服务联系的专业化分工格局初步形成。

(3)长三角生产性与生活性对外服务网络存在较强的结构关联性,且两个网络的核心层均主导着城市对外服务网络的发展,城市节点的中心度值正向相关,网络结构联动发展。公共性服务网络与生产、生活服务网络结构差异较大,网络结构的分化意味着城市在不同类型网络中的地位和作用各有侧重。

城市的各类服务功能通过嵌入城市群落的等级结构,促进群落结构体系的协作与发展。在现实的发展过程中,受资源禀赋差异、设施水平不均、过度追求集聚效益、城市恶性竞争等因素的影响,城市群落结构出现了节点功能高度偏向生产性服务、核心城市流量高度主导、二级子群分化程度不高等问题。城市群落是一个整体的概念,应注重城市服务功能的分工协作和共生共荣,而非城市之间的无序和恶性竞争。具体来说,应加强对城市服务功能的引导,结合地区特点,进一步调整城市对外服务功能发展方向;应推动高等级服务中心向高端服务环节发展,同时疏散部分服务产业至低等级服务中心,提高不同服务网络中的纵向互动。在区域规划过程中,应重点提高城市之间服务联系的便捷性和服务网络的运作效率,以提高服务子群的空间融合,推动服务功能的辐射和扩散。针对城市服务网络联动发展的特性,应加强中心城市的综合服务能力和中小城市的特色服务功能挖掘,形成以综合型服务城市为中心和特色型服务城市为副中心的多中心发展格局。

本研究是基于区位熵的假设将长三角地区作为一个封闭的区域进行分析,并采用相互作用模型对外向服务功能测度进行网络化,对认识长三角地区复杂群落结构的分解和结构特征的挖掘具有一定意义。但是这种测算结果还只是群落内部服务结构,现实中经济系统的开放性使得长三角地区的城市对全国范围内的其他城市甚至全球范围都发挥着服务功能。对区域外服务流动的缺失在一定程度上将导致城市对外服务网络结构的偏差。此外,对外服务功能的发挥显然也受行政区经济等因素的影响,如何将行政区划对城市群落结构的影响机制纳入到测度中来,并从多尺度的视角完善群落结构体系的挖掘等有待深入研究。

参考文献(References):

[1]方创琳.中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向.地理学报,2014,69(8):1130- 1144.

[2]贺艳华,周国华,唐承丽,谭雪兰,陈征,范曙光.城市群地区城乡一体化空间组织理论初探.地理研究,2017,36(2):241- 252.

[3]张京祥.城镇群体空间组合.南京:东南大学出版社,2000.

[4]王钊,杨山.多中心城市区域城市蔓延冷热点格局及演化——以苏锡常地区为例.经济地理,2015,35(7):59- 65.

[5]董志军,杨青,孙婷婷,王玉珏,姜会超,刘东艳.黄河口邻近海域浮游动物群落时空变化特征.生态学报,2017,37(2):659- 667.

[6]胡俊,杨玉霞,池仕运,沈强,胡菊香.邙山提灌站浮游植物群落结构空间变化对环境因子的响应.生态学报,2017,37(3):1054- 1062.

[7]Chen S Q, Fath B D, Chen B.Information indices from ecological network analysis for urban metabolic system. Procedia Environmental Sciences, 2010, 2: 720- 724.

[8]Zhang Y, Liu H, Fath B D. Synergism analysis of an urban metabolic system: model development and a case study for Beijing, China. Ecological Modelling, 2014, 272: 188- 197.

[9]陈绍愿,张虹鸥,林建平,王娟.城市群落学:城市群现象的生态学解读.经济地理,2005,25(6):810- 813.

[10]段祖亮,刘雅轩,王昭国.基于群落生态学视角的天山北坡城市群城市关联分析.中国人口·资源与环境,2013,23(11):115- 122.

[11]李浩.城镇群落自然演化规律初探[D].重庆:重庆大学,2008.

[12]柳坤,申玉铭.中国生产性服务业外向功能空间格局及分形特征.地理研究,2014,33(11):2082- 2094.

[13]阎小培,许学强.广州城市基本-非基本经济活动的变化分析——兼释城市发展的经济基础理论.地理学报,1999,54(4):299- 308.

[14]郭建科,韩增林,王利.我国中心城市货运外向服务功能空间体系.地理研究,2012,31(10):1849- 1860.

[15]张少华.中心城市区域服务功能研究.中国软科学,2013,(6):92- 100.

[16]王海江,苗长虹,茹乐峰,关中美.我国中心城市生产性服务业对外服务能力的空间格局——兼论与制造业分布关系.人文地理,2014,29(2):83- 89.

[17]Watts D J, Strogatz S H. Collective dynamics of ′small-world′ networks. Nature, 1998, 393(6684): 440- 442.

[18]Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks. Science, 1999, 286(5439): 509- 512.

[19]王茂军,杨雪春.四川省制造产业关联网络的结构特征分析.地理学报,2011,66(2):212- 222.

[20]李仙德.测量上海产业网络的点入度和点出度——超越后工业化社会的迷思.地理研究,2016,35(11):2185- 2200.

[21]刘丙章,高建华,李国梁.中原经济区复杂产业网络结构特征及演化.人文地理,2016,31(2):99- 105.

[22]武文杰,董正斌,张文忠,金凤君,马修军,谢昆青.中国城市空间关联网络结构的时空演变.地理学报,2011,66(4):435- 445.

[23]王宁宁,陈锐,赵宇.基于信息流的互联网信息空间网络分析.地理研究,2016,35(1):137- 147.

[24]冷炳荣,杨永春,李英杰,赵四东.中国城市经济网络结构空间特征及其复杂性分析.地理学报,2011,66(2):199- 211.

[25]Lao X, Zhang X L, Shen T Y, Skitmore M. Comparing China′s city transportation and economic networks. Cities, 2016, 53: 43- 50.

[26]李善同,李华香.城市服务行业分布格局特征及演变趋势研究.产业经济研究,2014,(5):1- 10.

[27]国家统计局城市社会经济调查司.中国城市统计年鉴.北京:中国统计出版社,2015.

[28]国家地球系统科学数据共享平台.长三角1:25万主要道路空间分布数据.http://www.geodata.cn.

[29]刘军.整体网分析讲义.上海:上海人民出版社,2009.

[30]Wang J E, Mo H H, Wang F H, Jin F J. Exploring the network structure and nodal centrality of China′s air transport network: a complex network approach. Journal of Transport Geography, 2011, 19: 712- 721.