不同栽培模式韭菜迟眼蕈蚊的发生规律

2018-04-19沈群超蒋开杰吴华新

沈群超,蒋开杰,吴华新

(慈溪市农业监测中心,浙江 慈溪 315300)

韭菜迟眼蕈蚊(BradysiaodoriphagaYang et zhang),属双翅目眼蕈蚊科迟眼蕈蚊属。幼虫俗称韭蛆,取食范围广,可为害百合科、十字花科等7科30多种作物,也是韭菜生产过程中的重要害虫。研究表明,一般地块韭菜的虫蛀率为20%~30%,严重地块高达100%。设施蔬菜集约化的发展和韭菜连茬栽培的特性造成韭蛆为害逐年加重,韭菜生长势减弱,产量下降,严重地块韭菜缺苗断垄,甚至绝收。

韭菜迟眼蕈蚊以幼虫群集韭菜根部蛀食为为害方式,受为害的植株早期不易察觉,若等地上部分出现症状防治已晚,因此农户对韭蛆的发生情况、防治时间难以把握。监测不同栽培模式下韭菜迟眼蕈蚊的种群发生动态,结合其生长发育特点,摸清韭菜迟眼蕈蚊在宁波地区的发生规律,确定关键防治适期,对突破抑制韭菜产业发展的质量安全问题,促进本地区韭菜的绿色发展具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料

黄色粘虫板,尺寸27 cm×12 cm,生产厂家为温州市农业科学研究院生态环境研究所。

1.2 调查地点

共设立观测点3个。逍林镇友谊农场,生产方式为小拱棚,每年12月中旬左右搭建,至3月中旬揭膜;观海卫绿环蔬菜农场,生产方式为标准大棚,每年11月中下旬开始上膜,4月清明前后揭膜;慈溪市农业科技示范园,生产方式为露地。

1.3 调查方法

2014—2017年进行调查。利用黄色粘虫板监测韭菜迟眼蕈蚊成虫数量。每个观测点韭菜种植面积不小于667 m2,设置黄板3块,呈对角线均匀放置。每块黄板固定于塑料棒上,塑料棒垂直插入地面,黄板底部距地面不超过5 cm。每7 d观测记录1次成虫数量并更换黄板,以3块黄板上韭菜迟眼蕈蚊的合计数作为当天的观测量。

2 结果与分析

2.1 小拱棚与标准大棚韭蛆成虫种群发生动态比较

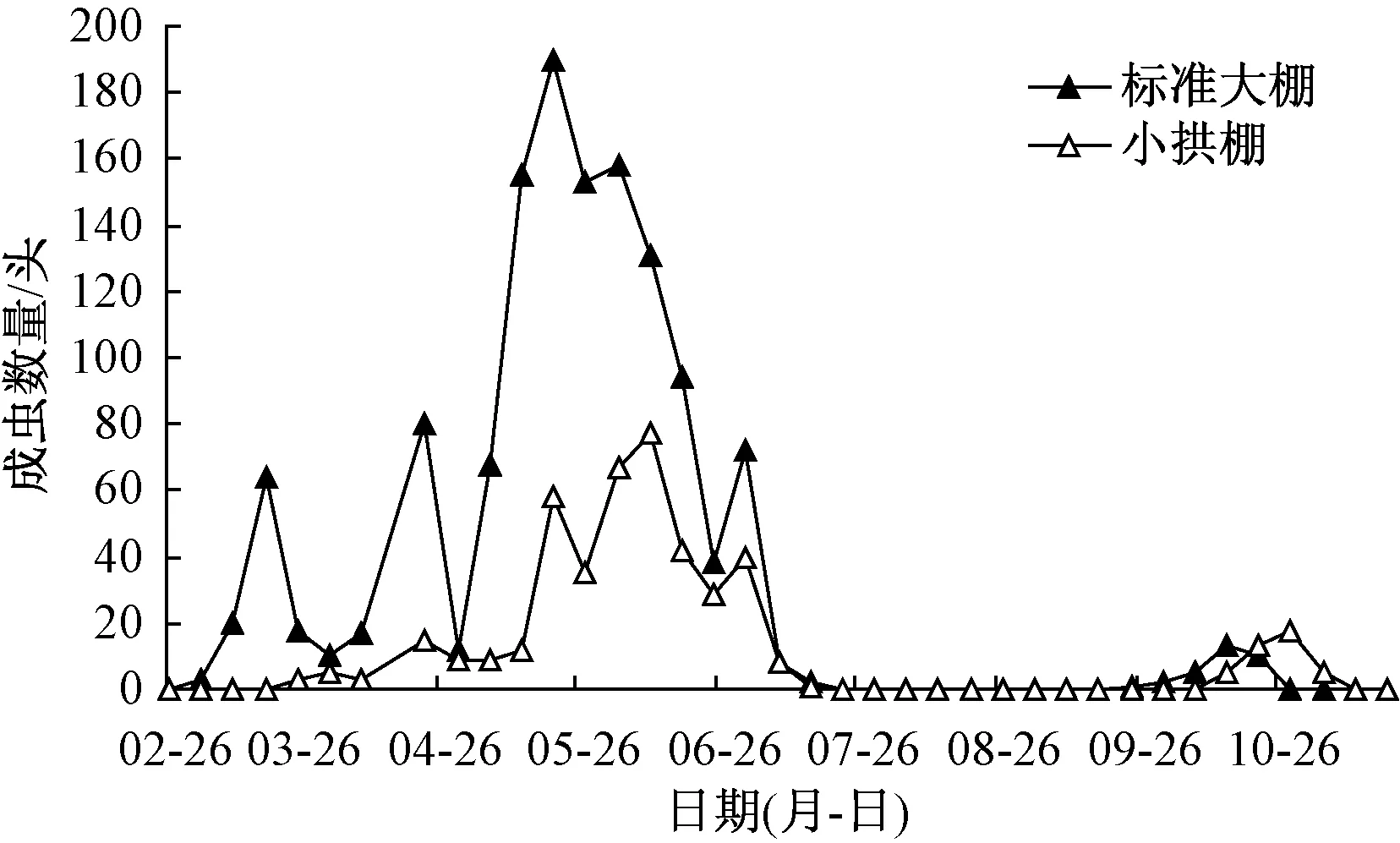

标准大棚栽培模式下,韭菜中韭蛆1年发生5代,其中春季4代,秋季1代。韭蛆越冬代成虫始见于3月上旬,3月中旬达到高峰,第1代发生高峰出现在4月中下旬。越冬代和第1代成虫世代较为明显,第2~4代世代重叠较为严重,成虫数量大,高峰出现在5月中旬至7月上旬,其中5月中旬至6月中旬是1年中成虫发生最为严重的时期。7月上旬后成虫数量锐减,7月中旬至9月下旬,韭菜迟眼蕈蚊成虫几乎观测不到,秋季成虫始见于10月上旬,高峰出现在10月中旬,10月底至11月中旬未发现成虫,秋季发生较轻(图1)。

图1 2015年不同栽培模式下韭蛆成虫种群发生动态比较

小拱棚栽培模式下,韭菜中韭蛆1年发生4代,春节3代,秋季1代。越冬代成虫始见于3月下旬,高峰出现在4月中下旬,第1~3代世代重叠,高峰出现在5月中旬至7月上旬,7月上旬后成虫数量减少,7月中旬至9月下旬,基本观测不到成虫,秋季成虫始见于于10月上旬,高峰出现在10月中下旬,10月底至11月未见成虫,秋季发生较轻。

2.2 小拱棚与露地韭蛆成虫种群发生动态比较

由图2所示,露地栽培模式下,2017年韭蛆发生4代,世代重叠,其中春季3代,秋季1代。越冬代成虫始见于4月中旬,高峰出现在4月下旬,第1~3代是全年发生高峰,发生时间为5月中旬至6月下旬,其中以第2代发生量最高。7月初至10月上旬未见韭蛆成虫,秋季发生较轻,国庆后始见成虫,发生高峰在10月中下旬,11月初成虫数量迅速减少,中下旬基本未见。

图2 2017年不同栽培模式下韭蛆成虫发生规律比较

小拱棚栽培模式下,韭蛆1年发生4代,世代重叠,其中春季3代,秋季1代。4月上旬始见越冬代成虫,高峰出现在4月下旬。第1代高峰出现在5月中旬,第2代高峰出现在6月上旬,为全年的发生高峰,第3代高峰出现在6月中下旬。6月底至7月初成虫锐减,7月中旬至10月初未见成虫,国庆后成虫开始出现,并在中下旬达到高峰,11月初数量开始减少,至下旬基本不见。

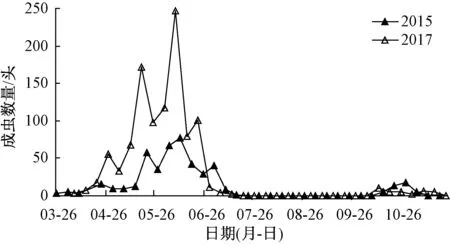

2.3 小拱棚模式不同年份韭蛆成虫发生规律比较

如图3所示,2015年韭蛆成虫发生量要明显低于2017年,2015年韭蛆成虫始现于3月26日,比2017年早11 d,2015年的越冬代高峰出现在4月中下旬,略早于2017年。据调查,2017年观测点全年诱集量为1 089头,是2015年的2.3倍,其中4月份累计84头,为2015年的3.1倍,5月份累计371头,为2015年的3.3倍,6月份累计555个,为2015年的2.6倍;2015、2017年秋季成虫数量较少,差异小,10—11月的成虫数量基本持平。

2015、2017年虽然成虫发生数量有差异,发生时间略有早晚,但韭蛆成虫全年高峰基本一致,主要出现在5月中旬至6月下旬,7月上旬数量锐减,7月中旬至9月底,未见成虫,10月上旬开始出现第四代成虫,高峰出现在中下旬,11月中旬以后成虫几乎不见。韭蛆成虫发生春季重于秋季。

图3 不同年份韭菜迟眼蕈蚊发生规律比较

3 讨论

韭菜迟眼蕈蚊在露地和小拱棚中1年发生4代,在标准大棚内1年发生5代。不同生产模式下,成虫主要发生期集中在5月中旬至6月中下旬。从全年的发生量分析,控制韭蛆,压低基数,关键是做好第1、2代韭蛆防治。韭蛆室内发育历期研究显示,20~25 ℃需要15~20 d,根据各代的成虫发生高峰分析,标准大棚应在棚膜揭开前后进行1次防治,露地和小拱棚应在4月底至5月上旬开展集中防治,第2代防治适期大棚为5月上

旬,露地和小拱棚为5月下旬。秋季的成虫高峰均出现在10月中旬,韭蛆关键防治期以10月底至11月上旬为宜。

韭蛆对高温有明显滞育现象,在7—9月底基本不见成虫,幼虫藏于地下0~5 cm的土层或转移到其他水分含量较高的作物中。韭蛆为害呈春秋两个为害高峰,但本次研究结果显示,春季为害要明显重于秋季,究其原因,认为与该地区的气候因素有关。相对较高的湿度利于韭蛆发生,但长期雨水仍不利于韭蛆的种群发生。2015年11月该地区月降水量为227.9 mm,分别为2014、2015当地的4.4和3.4倍,长期积水不利于韭蛆的羽化。2017年7—9月月平均温度为29.3 ℃,比2015和2016年高0.8和2.9 ℃,且连续高温时间较长,秋季发生相对较轻。故秋季韭蛆的发生与防治重点需要观察夏季的天气情况并做好成虫数量监控。

参考文献:

[1]周仙红,张思聪,庄乾营,等. 不同栽培模式下韭菜迟眼蕈蚊诱集方法比较[J]. 植物保护,2016,42(1):243-248.

[2]周方圆,王钲,赵海鹏,等. 粘虫板对葱地种蝇成虫的诱杀效果[J]. 植物保护,2012,38(3):172-175.

[3]党志红,董建臻,高占林,等. 不同种植方式下韭菜迟眼蕈蚊发生危害规律的研究[J]. 河北农业大学学报,2001,24(4):65-68.

[4]袁永达,洪晓月,王冬生,等. 上海地区韭菜迟眼蕈蚊的发生与防治[J]. 上海农业学报,2006,22(3):43-46.

[5]史彩华,杨玉婷,韩昊霖,等.北京地区韭菜迟眼蕈蚊种群动态及越夏越冬场所调查研究[J]. 应用昆虫学报,2016,53(6):1174-1183.

[6]胡霞,白义川,徐维红,等. 韭菜迟眼蕈蚊种群动态及其与温度的关系[J]. 生物技术进展,2016,6(2):113-118.

[7]梅增霞,吴青君,张友军,等. 韭菜迟眼蕈蚊在不同温度下的试验种群生命表[J]. 昆虫学报,2004,47(2):219-222.

[8]周仙红,曹雪,沈一凡,等. 营养物质和水分对韭菜迟眼蕈蚊成虫繁殖和寿命的影响[J]. 应用昆虫学报,2016,53(6):1205-1210.

[9]陈忠其,陆永祥,罗建宇. 韭菜迟眼蕈蚊在慈溪的发生原因及防治技术初报[J]. 浙江农业科学,2006(增刊):252-253.