异质型人力资本与产业结构升级关系的动态演变

2018-04-18孙海波林秀梅

孙海波,林秀梅

(1.山东工商学院 经济学院,山东 烟台 264005;2.吉林大学 数量经济研究中心,吉林 长春 130012)

一、引 言

中国经济在经历持续30多年的高速增长之后开始转入中高速增长,传统发展模式的诟病使得中国经济面临前所未有的挑战,结构性调整已成为必然。备受关注的“十三五”规划纲要中提出,要把加快推进产业结构优化升级作为一项主要任务。为培育新的经济增长点,中国经济增长就要由要素和投资驱动逐渐向创新驱动转变,进行产业结构转型升级。Kuznets曾言到,要想保持经济高速增长,产业结构必须随之匹配转换[1]。可以说,产业结构性调整已成为发展战略的必然选择。而产业结构由低级向高级转换的核心动力又是人力资本。因此,迫切需要回答人力资本对产业结构升级存在着怎么的作用机制?不同类型人力资本对产业结构升级的作用机制是否存在差异?不同区域内同一类型人力资本对产业结构升级的影响是否会发生改变?这些问题的解决,不仅可以对中国产业结构调整进行科学指导,而且具有重要的理论价值和现实意义。

20世纪80年代Romer和Lucas将人力资本引入内生增长理论,强调了人力资本是经济可持续增长的源泉[2-3]。此后,关于人力资本与经济增长关系的讨论成为学界关注的热点,认为经济增长主要是由人力资本积累所驱动。但伴随产业经济学相关理论的发展,部分研究开始转向探寻产业结构变动对经济增长的影响,发现产业结构转换明显增强经济活力。那么,人力资本与产业结构之间又存在着怎样的一个互动机制呢?近年来,关于人力资本与产业结构升级关系的研究逐步展开。人力资本积累不仅可以提高要素生产效率,加速自主创新步伐,同时高水平的人力资本也扩大技术选择范围,自然也就增加技术溢出的可能性,促使技术进步,从而推动产业结构升级。Ciccone 和 Papaioannou指出,人力资本积累是产业结构调整的基础,决定产业结构转型的方向、速度及效果[4]。张若雪的研究也得到类似结论,并阐释了中国产业结构升级缓慢的根本原因在于人力资本质量较差导致技术进步迟缓,使得产业陷入“低技术”均衡[5]。Bodman和Le认为,人力资本积累有助于R&D活动创造新产品,伴随产品升级必然带来产业升级,进而促进产业结构高级化、合理化[6]。靳卫东基于人力资本与产业结构转换动态匹配视角,指出若人力资本与产业结构不匹配将制约产业结构升级,阻碍经济增长[7]。这也与新结构经济学的观点相吻合,在产业结构调整的进程中人力资本随之匹配地改善,这样二者将会起到互相放大增长的效应,即人力资本积累促进产业结构升级,反过来产业结构升级提高人力资本回报,也加速人力资本积累[8]。张桂文和孙亚男在测算中国人力资本存量和产业结构演进的耦合度基础上,指出人力资本与产业结构之间存在较强的互动关系,加大二者的耦合程度有助于产业结构变迁[9]。张国强等研究了人力资本及其结构对产业结构变迁的影响,发现加速人力资本积累及其结构优化有利于产业结构转型[10]。曾世宏和郑江淮透过人力资本的表象,考察了人力资本回报对产业结构升级的影响,认为人力资本回报过低是阻碍中国产业结构向更高级演化的一个主要瓶颈[11]。国际分工理论指出,人力资本积累是人力资本密集型产业快速发展的一个重要决定性因素。Antonio和Elias在此基础上考察了教育水平的提升如何影响人力资本密集型产业发展,结果显示具有较高初始教育水平国家的人力资本密集型产业产值增加较快,并且人力资本积累快速国家的产业向高级化转换凸显迅猛[12]。代谦和别朝霞构建一个动态比较优势模型考察发展中国家人力资本与产业结构升级之间的关系,认为只有人力资本水平不断提升,才能促使发展中国家产业结构向更高级演化[13]。张勇结合新古典经济增长模型分析了人力资本对中国经济转型的贡献,也印证了这一结论,并指出人力资本是中国产业结构升级的重要推动因素之一[14]。也有一些实证研究从跨国和分地区层面进行展开,Anabela和Aurora基于1960—2011年OCDE国家的经济数据实证表明,发达国家人力资本与产业结构变迁之间存在长期正向交互作用,欠发达国家人力资本与产业结构变迁之间存在短期负向交互作用[15]。江永红等人研究发现,中国东部地区人力资本雄厚,产业结构转型升级速度较快,呈现出高技能偏向型的特征;而中西部地区人力资本外流,产业结构转型速度相对滞后,同时表现出明显的非技能偏向型特征[16]。

通过梳理上述文献发现,现有研究多停留在考察总量人力资本对产业结构升级的影响,并未重视不同类型人力资本对产业结构升级作用机制的比较研究。事实上,由于个体的受教育程度、技能掌握情况和社会地位等因素的差异,人力资本表现出明显的异质性特征,并且不同地区人力资本也会存在着数量和质量上的差别。进而,不同类型的人力资本对产业结构升级的贡献程度也就有所不同。据此,本文在已有研究基础上,通过理论推演与实证检验,讨论了异质型人力资本对产业结构升级的作用机制,同时考虑到地区差异因素,又从地区层面进行考察,最后得出相应结论。

二、理论模型

本文借鉴Matsuyama分析框架[17],构建一个包含农业与非农业两部门的结构变迁模型。为了分析简便,参照Lucas的处理方法[18],生产函数中不纳入物质资本,将劳动力作为生产中唯一投入要素,部门生产函数设定形式为:

Yi=A(Hi)Fi(Li),i=r,u

(1)

其中,Y表示部门产出;L表示劳动力数量;H表示人力资本;A表示技术进步;r代表农业生产部门,u代表非农业生产部门;F′>0,F″<0,A′>0,Hu>Hr。

新古典经济增长理论中讨论了技术进步对经济增长的影响,不足之处是将技术进步视为外生变量。在此基础上,Romer和Lucas把技术进步内生化,将人力资本引入到内生经济增长模型,认为人力资本决定了技术进步。为此,本文将技术进步表示为人力资本的线性函数A=ηH。其中η为人力资本效率参数,η>0。代表性消费者在无限期界上最大化终生效用,具体效用函数形式为:

(2)

假设人口规模保持不变,农业部门人力资本水平低于非农业部门,农业部门与非农业部门的劳动力分别在低技能和高技能工作岗位上进行生产活动,劳动力转移不存在政策限制,农业部门数量为l的劳动力通过人力资本积累后转移到非农业部门从事高技能生产活动,数量为Lr-l的劳动力选择继续留在农村从事低技能生产活动,发生转移后非农业部门的劳动力数量为Lu+l。劳动力转移数量l间接地刻画出产业结构变迁,发生劳动力转移后的两部门生产函数变为:

Yr=A(Hr)Fr(Lr-l)

(3)

Yu=A(Hu)Fu(Lu+l)

(4)

其中,Lr与Lu分别表示农业部门和非农业部门原有劳动力数量。假设农业部门生产的产品全部用于满足农业产品消费Cr,非农业部门生产的产品全部用于满足非农业产品消费Cu,则有:

Cr=Yr

(5)

Cu=Yu

(6)

若以非农业部门产品作为计价单位,价格标准化为1,农业部门产品相对于非农业部门产品的价格外生给定为p,消费者的预算约束条件为pCr+Cu=I,其中I表示收入。那么,消费者面临如下效用最大化问题:

(7)

s.t.pCr+Cu=I

(8)

由一阶条件可得:

(9)

将式(5)和式(6)带入式(9),整理得:

(10)

农业生产部门与非农业生产部门的工资为:

Wr=pA(Hr)Fr′(Lr-l)

(11)

Wu=A(Hu)Fu′(Lu+l)

(12)

相对于农业部门而言,非农业部门提供的就业岗位可获得高额工资,正是这种部门之间的工资差异诱发劳动力发生转移,劳动力从农业部门向非农业部门转移达到均衡时,满足两部门边际收益相等:

pA(Hr)Fr′(Lr-l)=A(Hu)Fu′(Lu+l)

(13)

将式(10)带入式(13),可得:

=A(Hu)Fu′(Lu+l)

(14)

进一步整理得:

Fr′(Lr-l)=0

(15)

令式(15)等号左边为Γ,可以看出Γ是关于l和Hr的函数,即:

·Fr′(Lr-l)

(16)

由隐函数求导法则可知:

(17)

通过式(16),可求得:

(18)

(19)

由式(18)、(19)和函数F(g)的性质,可知∂l/∂Hr>0,表明伴随农业部门人力资本水平的提高,也出现劳动力由传统农业部门向非农业部门转移数量增加。这是因为农业部门人力资本水平提升使其更容易达到非农业部门所要求的水平,进而农业部门劳动力更加容易地转移到非农业部门。

综上分析得出如下结论:低水平人力资本在农业生产部门并不会对产业结构升级起到改善作用,但通过人力资本积累转变为高水平人力资本,进入非农业部门可以起到促进产业结构升级的作用。

三、实证分析

(一)模型构建

基于上述分析,本文构建的基本计量模型如下:

(20)

其中,strit表示被解释变量,W表示核心解释变量,Control表示一系列控制变量,β表示回归系数,i代表省份,t代表年份,ε为随机误差项。

这里主要考察异质型人力资本对产业结构升级的影响,以及在产业结构演化过程的不同阶段作用方向是否发生改变,也就是探究异质型人力资本对产业结构整个条件分布规律的影响。传统OLS回归主要分析的是解释变量对被解释变量条件期望的影响,实质上是均值回归。如果异质型人力资本对产业结构的条件分布不是对称分布,则条件期望很难刻画出整个条件分布的全貌。Koenker和Bassett提出的分位数回归方法,使用残差绝对值加权平均作为最小化目标函数,很好地解决了这一问题[19]。为此,我们采用分位数回归方法进行检验。

(二)分位数回归方法

与普通线性回归相比,分位数回归不需要事先假定被解释变量的分布函数,并且能够克服极端值和异方差的影响,是一种稳健的回归分析方法,分位数回归模型具体形式如下:

(21)

式(21)中,i=1,2,…,n,t=1,2,…,T,x为(20)式中的自变量,τ表示分位点(0<τ<1),βτ为τ分位数回归系数,x和βτ都是K×1的向量,而且xi1=1,quantτ(strit|xit)表示在给定x的条件下分位点为τ的条件分位数函数。

(22)

(三)指标说明与数据来源

核心解释变量:人力资本,包括异质型人力资本和总量人力资本。异质型人力资本,参照Caselli等分类的方法[21],按照受教育程度将人力资本分为初级人力资本(h1)、中级人力资本(h2)和高级人力资本(h3)。其中,初级人力资本采用各地区从业人员中初中及以下人口比重代表,中级人力资本采用各地区从业人员中高中及大专人口比重代表,高级人力资本采用各地区从业人员中大学本科及以上人口比重代表。总量人力资本(h)采用各地区从业人员人均受教育年限衡量,具体按照我们国家的教育体系将就业人员受教育情况分为5个层次,并对不同教育层次的受教育年数做如下设定:文盲或者半文盲为0年,小学为6年,初中为9年,高中为12年,大专及以上为16年。然后,采用各层次受教育人口占总人口比作为权重,进行求和计算,得到各地区人口的平均受教育年数。

本文计量模型中的控制变量有:城市化水平(ruban),用各地区城镇人口比年末总人口数衡量;对外开放程度(open),参照毛军和刘建民的方法[22],用各地区进出口贸易总额与GDP比值来表示,其中进出口贸易总额利用各年人民币汇率(年平均价)进行调整;人口出生率(birth),采用各地区人口出生率表示;基础设施(ifs),用各地区每平方公里的公路里程来表示。以上数据来自《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、《中国劳动统计年鉴》和各省统计年鉴。

(四)单位根检验

为了避免出现虚假回归,我们对选取的面板数据进行平稳性检验,检验面板数据平稳性的主要方法是单位根检验。因此,分别采用LLC、IPS、ADF-Fisher和Breitung四种方法对面板数据单位根问题进行检验,结果显示,LLC检验中全部变量都拒绝存在单位根的原假设。所以,可以利用这些变量进行回归分析。

(五)实证结果分析

本文选取中国2003—2014年31个省份的面板数据,按照所构建的计量模型进行实证。从数据统计性指标发现,高级人力资本均值最低,而初级人力资本均值超过中级人力资本与高级人力资本二者之和,3种类型人力资本的最大值与最小值存在一定差距,意味着中国人力资本地区分布并不均衡。因此,本文在初级、中级和高级人力资本对产业结构升级的作用机制检验基础上,又将31个省份划分成东部地区、中部地区和西部地区,进行分区域考察。同时,为了进行异质型人力资本与总量人力资本的对比分析,我们还报告了总量人力资本作为核心解释变量的估计结果。更多的分位点能够给出更为详细的信息。因受篇幅所限,我们只选择具有代表性的0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 和0.9 分位点,具体如表1所示。

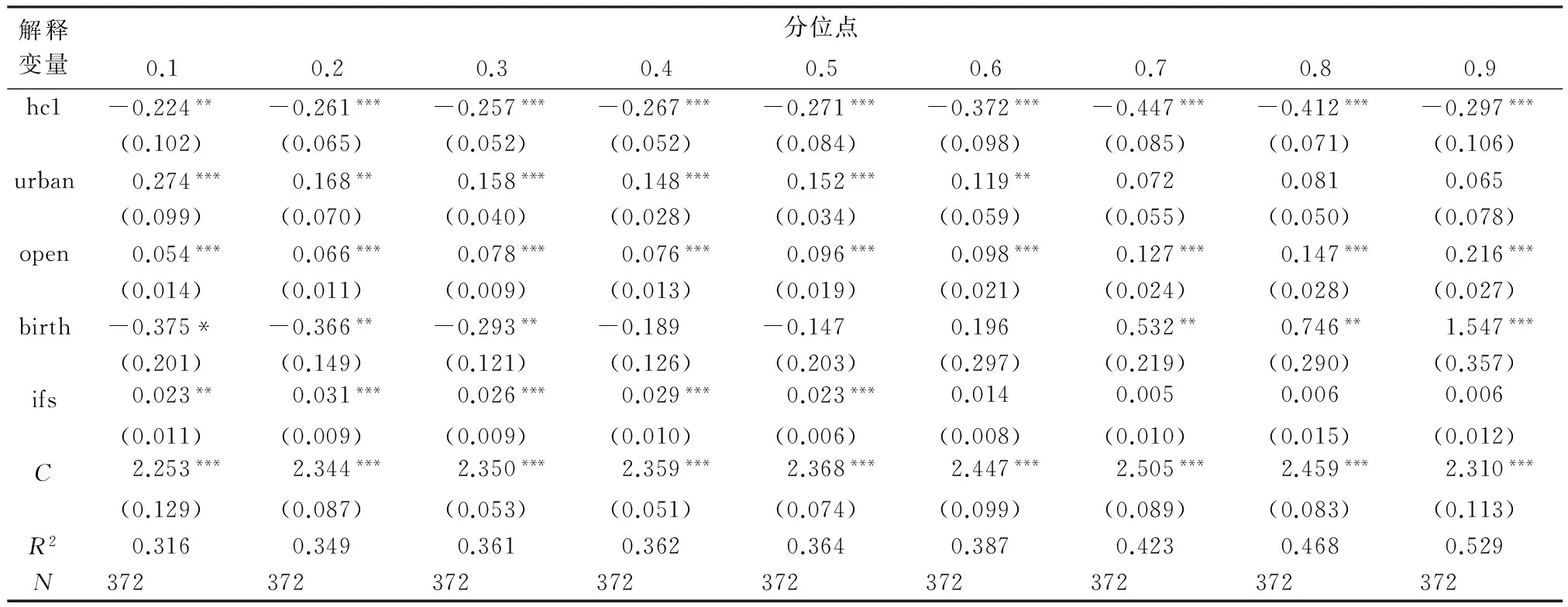

表1显示,以人均受教育年限衡量的总量人力资本与产业结构升级在0.2分位点上表现出显著的负相关关系,其他分位点上的估计结果未能通过显著性检验。考察中国人力资本现状,可以发现:第一,中国人力资本整体水平偏低,相对于庞大的人口规模而言,真正高水平人力资本不足,尤其是中西部地区高水平人力资本匮乏;第二,中国人力资本发展水平与发达国家相比仍存在相当大的差距,人均产出效率远远落后于发达国家,创新动力不足;第三,人力资本使用效率低下,以及人力资本分配结构出现极化,并且地区差异明显。总的来说,虽然中国教育事业发展总体水平得到极大提高,但是高端研发人才和技能人才短缺问题较为突出,导致我国自主创新能力总体偏低,成为产业结构转型升级面临的最大掣肘。进而,出现总量人力资本与产业结构升级之间关系不显著,甚至呈现出负相关。下面,我们重点考察异质型人力资本与产业结构升级关系的动态演变。以初级人力资本作为核心解释变量得到的检验结果如表2所示。

表1 总量人力资本检验结果

注:表中*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平下显著,括号内为对应参数的标准差,下同。

表2 初级人力资本检验结果

表2显示,初级人力资本在各分位点上都通过显著性检验,但估计系数均显示为负,意味着初级人力资本在产业结构向更高级转化的进程中表现出明显的负效应。这是因为初级人力资本技术水平有限,对高新技术掌握存在一定障碍,主要以从事低端产业为主。长期来看,这种局面并不会促进产业结构优化升级,反而起到抑制作用。进一步观察各分位点上的回归系数发现,从0.1到0.8这个区间初级人力资本估计系数呈明显下降趋势,而在0.9高分位点上初级人力资本的负效应有所缓解。可能是因为伴随房地产和物流等产业迅速发展,这些产业会吸收大量低技能劳动力,把从第一产业转移出来的劳动力重新分配到其他产业。在这种力量驱使下,初级人力资本对产业结构升级的负效应有所降低。以中级人力资本作为核心解释变量得到的检验结果如表3所示。

从表3可以发现,中级人力资本的估计系数除0.9分位点外,其他分位点上的估计系数全部转变为正。从显著性来看,中级人力资本的估计系数在0.2、0.3、0.4、0.5、0.6和0.7分位点上通过检验,说明在产业结构发展水平处于低端和高端时,中级人力资本对产业结构升级并未产生显著的促进作用。对于这种现象主要从两个方面进行解释:一方面,产业结构调整初期劳动力从低端产业向高端产业的转换并不是自然而然就能实现的,其间必然伴随着结构性失业,这可能是0.1分位点上的估计系数不显著的一个原因;另一方面,随着产业结构的调整对技术工人的需求发生转变,各地区开办一些职业技术类院校,而这些职业技术类院校所开设课程和教学水平尚不够完善,一些专业的设置明显滞后于市场需求,这就导致培养出的学生实践水平远远达不到企业要求,从而出现了“设备易得、技工难求”的局面,这可能就造成了在产业结构高端时期中级人力资本估计系数不显著。以高级人力资本作为核心解释变量得到的检验结果如表4所示。

表3 中级人力资本检验结果

表4 高级人力资本检验结果

表4的检验结果显示,高级人力资本在各分位点上的估计系数均为正,且全部在1%的显著性水平下通过检验。这表明高级人力资本对产业结构升级具有明显的促进效应。我们还可以发现,高级人力资本的估计系数随分位点的提高总体呈上升趋势,说明高级人力资本在产业结构深化调整的进程中边际贡献逐渐增加,并且各分位点上高级人力资本估计系数都高于其他两种人力资本,进一步验证前文理论分析所得出的结论。我们从以下几个角度来分析高级人力资本对产业结构升级的作用机制:第一,技术进步是产业结构持续优化升级的动力源泉,而技术进步的发生又主要依赖人力资本质量,人力资本水平越高技术进步速度越快,所以高级人力资本与产业结构升级指数表现出正相关。第二,一个国家的高级人力资本数量越多,其对国外先进技术的吸收能力越强,先进技术的溢出效应也就越明显。当一国充分吸收掌握国外领先技术后,可以更好地服务于实体经济,推动本土产业结构迈向中高端。第三,伴随产业结构升级和新兴产业的发展对高级人力资本需求量增大,高级人力资本的专用性和不可替代性日益显现,估计结果中也充分体现出来这一机制,高级人力资本的估计系数由0.1分位点上的1.285增加到0.9分位点上的1.676。

此外,我们根据以上检验结果来综合分析控制变量对产业结构优化升级的影响。从城市化水平来看,在产业结构升级指数的低端,城市化水平对产业结构优化升级表现出显著的促进作用,但是在产业结构升级指数的高端促进作用强度趋缓,甚至有可能出现反向影响。这主要是因为城市化可以通过提高资源利用效率、消化过剩产能和推动产业集聚等途径促使产业结构升级。随着地区产业结构调整差异性格局逐渐形成,可能存在一些地区盲目追求城市化速度,大搞房地产开发,在缺乏相应产业支撑的情况下,超前规划各种新城区和工业园区,造成占用土地过快过多问题,也未能起到加快产业结构调整的作用。从对外开放程度来看,对外开放程度的正向影响增强。可以说,中国的产业结构调整离不开国际市场,要把产业结构调整和对外开放紧密结合起来,充分利用经济全球化带来的良好机遇,加速产业结构高级化进程。从人口出生率的检验结果中可以发现,伴随产业结构升级,人口出生率对产业结构升级的促进作用愈加明显,可能是因为人口红利消失殆尽,增加劳动力供给有利于优化人口结构,减缓老龄化压力,促使产业结构更健康更有活力,这一点从党的十八届五中全会决定全面放开二孩的政策上也有所体现。在产业结构层次水平较低的情况下,基础设施建设与产业结构升级之间具有显著的正相关关系。但是,当产业结构达到一定水平,基础设施建设的促进作用弱化,甚至消失。

鉴于中国经济发展不平衡,区域产业结构差异大,本文进一步分区域考察异质型人力资本对产业结构优化升级的影响,具体的分位数回归结果如表5所示。为了能够更加清晰地展示分区域异质型人力资本估计系数的变化情况,我们给出分位数回归系数变化图,如图1、图2和图3所示。

表5 分地区检验结果

从分区域检验结果可以看出,东部地区和中部地区初级人力资本系数都表现出显著为负。相对东、中部地区,西部地区的检验结果仅在0.8和0.9两个分位点上通过检验,且估计系数为正。从图1可以发现,东部和中部地区初级人力资本估计系数大体呈先增后减的趋势,并且东部地区的拐点要先于中部地区。其原因是东部地区产业结构变迁速度较快,一些相对低端、附加值低的产业不断被淘汰,这就导致了初级人力资本的负效应稍缓后又增,而中部地区产业结构调整速度稍显滞后,因此拐点出现的较晚;西部地区可能是因为农业占有相当比重,随着农业增产、增收和技术进步,初级人力资本对产业结构调整也起到一定的促进作用。就中级人力资本而言,东部和中部地区的估计结果基本上都通过检验,其中东部地区的中级人力资本系数均在1%的水平下显著,而西部地区的估计结果仅在0.7、0.8和0.9三个分位点上表现出显著为负,其他分位点上的估计系数均不显著。图2显示,东部地区的估计系数呈明显的上升趋势,中部地区的估计系数表现出先降后升, 但总体上变化幅度不大。主要原

图1 分地区初级人力资本估计系数

图2 分地区中级人力资本估计系数

图3 分地区高级人力资本估计系数

因是东部地区产业结构率先转型,对高水平人力资本需求加大,中级人力资本的边际贡献伴随产业结构深化也逐渐增强,而中、西部地区产业结构转型相对滞后,出现中级人力资本估计系数趋势下行,可能是因为这两地区中级人力流向东部地区的缘故。当产业结构升级指数越过0.6分位点后,中部地区的中级人力资本估计系数出现回升迹象,这可能是由于中部崛起,提供了更多就业岗位,同时也加大人才吸引力度,促使部分人力资本回流。东、中部地区高级人力资本估计结果与初级人力资本估计结果基本相同,主要区别在于每个分位点上对应的高级人力资本估计系数均大于中级人力资本估计系数。这表明高级人力资本对产业结构优化升级的促进效应强于中级人力资本。西部地区高级人力资本在0.1、0.2、0.3、0.4、0.5和0.6分位点上显著为正,其他分位点的估计结果并不显著。关于分地区高级人力资本估计结果的解释与中级人力资本估计结果的解释相同。综合图2和图3可以看出,西部地区高级人力资本先于中级人力资本流出,而中部地区高级人力资本回流滞后于中级人力资本。出现这种现象的原因主要在于人力资本水平越高对工作性质、工作环境和工资水平等要求越高。由此来看,一个地区只有加快产业结构转型,提供更优越的条件,才能吸引高水平人力资本流入,以促进经济快速发展。

四、结论与启示

已有文献多将人力资本作为一个整体,探究其与产业结构升级之间的关系,而忽视人力资本异质性问题。为此,本文在Matsuyama的模型基础上,引入异质型人力资本,通过数理演绎,阐释了异质型人力资本对产业结构变迁的作用机制,并结合我国31个省份面板数据,借助分位数回归模型,通过比较全面的计量检验,更加细致地考察了异质型人力资本对产业结构优化升级的影响。同时进一步考虑到区域发展不平衡,同一类型人力资本在不同地区对产业结构升级的影响可能不同,本文还进行分区域检验。根据理论分析与实证结果,我们得到以下主要结论:

1.当前,我国人力资本整体水平相对较低,要重视人力资本积累,尤其是重点培养高端研发型和技能型人力资本,增加教育科研投入和加强知识创新等方面政策导向,充分意识到人力资本才是推动产业结构升级的主要动力。

2.初级人力资本对产业结构优化升级具有显著的负效应;中级人力资本对产业结构升级的作用效果呈现出阶段性特征,在产业结构处于低端和高端时期,中级人力资本无法有效地加快产业结构升级;高级人力资本对产业结构调整的推动作用最强,并且伴随产业结构高级化,其边际贡献逐渐增加。

3.中、高级人力资本的估计系数按东部、中部和西部顺序依次递减,并且在东部和中部地区这两种类型人力资本都与产业结构升级表现出正相关关系,而初级人力资本恰好表现相反。值得注意的是,西部地区高级人力资本先于中级人力资本流出,中部地区高级人力资本回流滞后于中级人力资本。

近年来,中国产业结构不合理的状况凸显,出现了严重的产能过剩、资源配置效率不高、工业“大”而不“强”和服务业发展相对滞后等一系列问题,所以产业结构亟待调整,而人力资本状况又是影响产业结构优化升级的重要因素。

本文根据上述结论得出以下几点启示:第一,重视人力资本积累,调动高水平人力资本在产业结构优化升级过程中的推动作用,加大教育投资力度,相应的教育资源要向西部地区倾斜。第二,根据东部和中部地区对中级人力资本的需求,有针对性的开办职业技术类院校,培养新型技术人才。第三,西部地区要充分借助资源优势,探寻符合自身要素禀赋的产业发展之路。同时,完善人才引进机制,营造优质的软环境,提高相应的福利待遇,以减少人才外流。

参考文献:

[1]Kuznets S.Growth and Structural Shifts.In Economic Growth and Structural Change in Taiwan.The Postwar Experience of the Republic of China[M].New York:Cornell University Press,1979.

[2]Romer P M.Increasing Returns and Long-run Growth[J].Journal of Political Economy,1986,94(5).

[3]Lucas R E.On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1).

[4]Ciccone A,Papaioannou E.Human Capital,the Structure of Production and Growth[J].The Review of Economics and Statistics,2009,91(1).

[5]张若雪.人力资本、技术采用与产业结构升级[J].财经科学,2010(2).

[6]Bodman P,Le T.Assessing the Roles that Absorptive Capacity and Economic Distance Play in the Foreign Direct Investment-productivity Growth Nexus[J].Applied Economics,2013,45 (8).

[7]靳卫东.人力资本与产业结构转化的动态匹配效应——就业、增长和收入分配问题的评述[J].经济评论,2010(6).

[8]付才辉.产业结构变迁中的二元经济——分析中国的不均等与增长趋势[J].产业经济研究,2014(5).

[9]张桂文,孙亚南.人力资本与产业结构演进耦合关系的实证研究[J].中国人口科学,2014(6).

[10] 张国强,温军,汤向俊.中国人力资本、人力资本结构与产业结构升级[J].中国人口·资源与环境,2011(10).

[11] 曾世宏,郑江淮.低人力资本回报能否驱动产业结构演化升级——兼论国际金融危机对中国制造业自主创新的影响[J].财经科学,2009(6).

[12] Antonio C,Elias P.Human Capital,the Structure of Production,and Growth[J].The Review of Economics and Statistics,2009,91(1).

[13] 代谦,别朝霞.人力资本、动态比较优势与发展中国家产业结构升级[J].世界经济,2006(11).

[14] 张勇.人力资本与中国增长和转型[J].经济科学,2015(1).

[15] Anabela S S Q,Aurora A C T.Economic Growth,Human Capital and Structural Change:An Empirical Analysis[R].FEP Working Papers,2014,No549.

[16] 江永红,张彬,郝楠.产业结构升级是否引致劳动力“极化”现象[J].经济学家,2016(3).

[17] Matsuyama K.Agricultural Productivity,Comparative Advantage and Economic Growth[J].Journal of Economic Theory,1992,58(2).

[18] Lucas R E.Life Earnings and Rural-Urban Migration[J].Journal of Political Economy,2004,112(S1).

[19] Koenker R,Bassett G.Regression Quantiles[J].Econometrica,1978,46(1).

[20] 徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?[J].数量经济技术经济研究,2015(3).

[21] Caselli F,John W C II.The World Technology Frontier[J].American Economic Review,2006,96(3).

[22] 毛军,刘建民.财税政策下的产业结构升级非线性效应研究[J].产业经济研究,2014(6).