空间非合作目标消旋技术研究现状总结与展望*

2018-04-18马广富郭延宁邢景仪

马广富,郭延宁,邱 爽,邢景仪

(哈尔滨工业大学 控制科学与工程系·哈尔滨·150001)

0 引 言

航天活动的飞速发展极大地改变了人类的生活,实际上,许多空间任务涉及非合作目标的抓捕。例如,对未成功进入预定轨道的卫星进行辅助入轨;对发生故障的卫星进行维修、更换故障单元仪器、辅助机构展开;对燃料耗尽但其他系统正常工作的卫星加注燃料,延长寿命;将废弃卫星和空间碎片送入坟墓轨道,实现空间轨道资源的合理利用;一些军事任务等。因此,安全、可靠地实施对空间非合作目标的在轨捕获是空间任务中最关键的技术之一[1]。

空间翻滚非合作目标的特点是未安装有用于服务航天器捕获的抓捕装置,而且无法与外界进行通信,同时在空间中处于自由翻滚的状态,无法对自身的姿态进行控制和调节。对于空间非合作目标的在轨捕获,关键技术主要包括:1)空间非合作目标的测量技术,主要包括两方面,一是通过测量得到服务航天器和非合作目标之间的相对位姿关系,另一方面是得到目标的外观结构、尺寸规格、判断非合作目标的自旋角速度等是否满足抓捕条件;2)对空间非合作目标的接近停靠技术,主要涉及的关键技术是服务航天器的导航、制导和控制系统的性能;3)对空间非合作目标在轨捕获的抓捕机构;4)捕获的过程接触碰撞动力学建模技术;5)捕获后组合体的稳定控制[2]。

针对上述空间非合作目标在轨捕获的关键技术,由于无法与非合作目标进行通信获取姿态信息,且非合作目标无法提供用于辅助测量的信息标识物,这给捕获前的非合作目标运动及位姿测量带来了极大的挑战;同时在捕获后阶段,系统质心位置会发生偏移、惯性参数也会发生改变,可能会引起组合体姿态失稳。因此若能在捕获前完成对空间非合作目标的消旋,将大大提高捕获效率与成功率。

本文将对目前已有的空间非合作目标消旋方案进行分析与总结,从目标旋转动能的变化过程出发,将相关消旋方案分为基于能量转移与基于能量损耗两类,并对几种典型方案进行了详细讨论与分析,总结各个方案涉及的关键技术,分析各个方案能够提供的消旋力矩,以及各个方案适合的空间非合作目标的类型及运动状态,为以后的空间非合作目标消旋控制方案提供一定的参考。

1 空间非合作目标消旋技术研究现状及分析

空间翻滚非合作目标抓捕前的消旋控制是近年来航天领域研究的热门问题,已有的消旋方法总的来说可以分为两类,一类是基于能量转移的消旋技术,即将目标与抓捕卫星看成一个能量守恒的总体,将目标的角动量转移到抓捕卫星上达到消旋的目的,系统总能量不变;另一类是基于能量损耗的消旋技术,抓捕卫星对目标施加一定的力或力矩以耗损目标的动能和角动量,从而抑制目标的自旋运动。

1.1 基于能量转移的消旋方案

(1)yo-yo消旋装置

yo-yo消旋装置是1961年由加州理工大学JPL(Jet Propulsion Laboratory,喷气推进实验室)提出的[3],可以对空间飞行器减旋,已经被使用到NASA(National Aeronautics and Space Administration,美国国家航空航天局)的探空火箭SIERRA和黎明号中[4]。yo-yo系统由末端系有一定质量重物的2根绳索对称地围绕在载荷的外侧,重物被释放后,由于离心力的作用,绳索慢慢展开,逐渐远离载荷的转轴,使得载荷的角动量转移到了重物上,衰减载荷的自旋角速度,最后绳索断开,重物从载荷上脱落。yo-yo消旋装置的主要参数是绳索长度和重物质量,由角动量守恒原理可知,绳索长度越长,所需重物质量就越轻。但是绳索长度过长时,就会增加重物展开过程的时间,因此需要对系统参数进行合理的设计。

康奈尔大学的Mark L.Psiaki等[5]考虑了避免消旋过程中yo-yo系统绳索的缠绕问题,提出了带有阻尼环的yo-yo消旋装置,如图1所示。阻尼环相对于目标是可以自由旋转的。初始时目标与阻尼环具有相同的角速度,均为逆时针方向,当释放yoyo装置时,绳的拉力会使得阻尼环的角速度方向变为顺时针方向,与目标本体存在相对运动,使得目标自旋的能量减小,不仅实现了目标的消旋控制,也可以保证yo-yo装置不会发生缠绕。

图1 带阻尼环的yo-yo消旋系统示意图[5]

yo-yo消旋装置最终是通过释放重物以减小目标自旋角动量,这种方法同样会产生空间碎片。为了解决这一问题,Vadim Yudintsev等[6]提出了一种改进的yo-yo消旋装置 (见图2)。主要思想是利用装有低冰点液态物质的球体替代原有的yoyo装置末端的重物,当yo-yo装置的绳索全部展开时,将球体中的液体释放到空间中,达到转移非合作目标角动量的目的。

图2 改进的yo-yo末端重物示意图[6]

日本东京工业大学的Saburo M等[7]设计了yo-yo消旋的具体操作过程:用两端系有重物的紧绷绳子碰撞接触非合作目标,碰撞时的摩擦力可以将空间非合作目标的角动量转移成为yo-yo装置的线动量,完成对目标的消旋。

NASA提出的WRANGLER(Weightless Rendezvous And Net Grapple to Limit Excess Rotation,失重交会对接与绳网抓捕消旋技术)[8],主要思想与yo-yo消旋相同,都是利用角动量守恒定理,通过增大系统的转动惯量减小其自旋的角速度。其优点是可以利用一个质量很小的服务航天器对一个质量是其几千倍的非合作目标进行消旋。其主要消旋过程为:在纳米卫星上安装一根刚度极强的绳,绳上连接一个质量很小的网状抓捕机构。在发现非合作目标时,利用控制装置将网张开抓捕非合作目标,同时连接抓捕网与卫星间的刚性绳将处于拉紧状态,这时将有拉力施加到自旋的非合作目标上来减小目标的自旋运动,此拉紧状态将持续到目标的自旋角速度减小到一定的范围内。在此过程中也没有能量的损耗,只是将非合作目标的自旋角动量转移到抓捕卫星上。抓捕示意图及消旋示意图如图3所示。

图3 WRANGLER对目标消旋[8]

(2)反作用飞轮消旋[9]

为了确保捕获机械臂、服务航天器以及组合体在捕获过程中的稳定性,日本东北大学的Kazuya Yoshida等提出了一种抓捕过程中或抓捕后对非合作目标消旋的方案。在抓捕卫星基座上安装反作用飞轮,将目标的角动量转换为反作用飞轮的动量,从而实现对目标的消旋。由于无外力作用在系统上,所以此方法的本质是将目标自旋的角动量转移到服务航天器的反作用飞轮上,没有能量的消耗。

(3)杆件消旋

为了简化消旋装置的结构,提高消旋方案的可操作性,西北工业大学的袁建平等[10]设计了一种利用杆件折叠变形实现非合作目标消旋的方案。杆件的一端与空间服务航天器固连,杆件主体上间隔加工有许多槽口,其作用是便于杆件主体进行折叠;另一端用于接触空间非合作目标,非合作目标姿态的变化带动杆件主体通过槽口进行多次折叠,在杆件主体形变能的反作用下实现消旋。这种方法将旋转非合作目标的旋转动能传递到杆件上,通过杆件折叠吸收能量,减小空间非合作目标的转速。

1.2 基于能量损耗的消旋方案

(1)刷子消旋[11]

刷子消旋主要利用在机械臂末端安装用柔性材料做成的刷子形状的执行器,在抓捕目标之前,利用此刷子结构的执行器轻触目标表面,在不影响目标稳定性的情况下使其自旋角速度逐渐减小,从而达到消旋的目的。刷子消旋装置结构图如图4所示。由于减速刷与目标是面接触作用,只能提供单自由度的控制力,适用于目标单轴自旋情况。

图4 刷子消旋装置结构图[11]

北京控制工程研究所的段文杰等[12]研究了刷子消旋过程中的接触动力学,将消旋过程分为接触段和非接触段,以线弹性材料变形力及库仑摩擦模型为基础建立了柔性杆与帆板之间的接触动力学,并基于此设计了前馈与反馈相结合的控制方法。

(2)机械脉冲消旋

机械脉冲法对空间非合作目标进行消旋的主要原理是对空间非合作目标施加离散的外部接触力,如图5所示。产生机械脉冲的方式有许多,例如:利用机械臂末端的软垫式执行器、利用发动机羽流、利用机械臂关节处的磁流变阻尼器等。下面对机械脉冲消旋的方法进行总结。

Kawamoto S等[13]总结了机械脉冲消旋的主要操作步骤,并分析了机械脉冲法消旋的主要优点是不需要事先估计得到非合作目标的自旋姿态和角速度,也不需要实时反馈控制力矩,只要调整脉冲作用力的作用点,就可以实现对自由翻滚非合作目标的消旋控制。这种方法的消旋力矩很大,作用效果明显,缺点是操作过程中存在一定的危险,可能会产生新的碎片。

图5 机械脉冲对空间非合作目标消旋示意图

为避免机械臂与目标之间的刚性碰撞,不影响非合作目标自旋的稳定,Matunaga等[14]设计了软垫式阻尼器消旋方法。在机械臂的末端安装一个利用内部均匀压强展开的柔软材质的球状缓冲器,使得机械臂抓捕目标时,缓冲器与目标之间会产生阻力,包括机械臂末端执行器与目标之间由于相对滑动产生的摩擦力,以及与目标自旋方向相反的推力,能够减小目标自旋的角动量。消旋力矩的大小主要取决于碰撞时刻球型执行器的形变程度。

另一种机械脉冲消旋方法是利用发动机羽流减小目标自旋角速度,如图6所示。JASA的研究人员Yu Nakajima等[15]利用推进器燃烧产生的羽流对非合作目标施加控制力矩,避免了服务航天器与目标之间的接触,降低了两者之间的碰撞危险。该方法结构简单,只需多携带一些燃料即可。缺点是羽流会造成空间环境的二次污染,影响卫星的性能。

图6 发动机羽流消旋示意图[15]

磁流变阻尼器消旋[16]方法是利用在关节处安装有磁流变阻尼器的空间机械臂来抓捕空间自旋目标并保持其稳定的方法。磁流变阻尼器由一种智能材料构成,这种材料通常情况下是液体,但是当磁场出现时,又会固化成糊状;当磁力消失时,又会重新液化。且其糊化状态可由加在其上的电流大小加以控制。磁流变阻尼器可以在不知道机械臂和目标动力学信息的条件下有效地减小自旋目标的角动量,并且让它和基座呈相对静止关系。

由于机械臂与目标之间的接触为刚性碰撞,存在一定的危险性,可能会产生更多的空间碎片,所以机械臂一般用在空间非合作目标消旋后的捕获阶段。文献 [17-19]研究了利用空间机械臂对非合作目标的消旋控制,这种方法的优点是可以提供很大的控制力矩,消旋效果明显,而且实现了利用一个装置就可以同时完成消旋、捕获和拖曳离轨的操作。

(3)绳系消旋

基于双绳系卫星的空间碎片消旋捕获方案[20]是由西北工业大学陈诗瑜等提出的,主要消旋过程为:双绳卫星首先接近旋转的空间非合作目标,用绳子弹射回收装置自目标的两边弹射可吸附绳,由绳头吸盘、辅助吸盘吸附在目标上后,由于其旋转运动使得吸附绳绕在目标上;启动绳子弹射回收系统向回拉扯吸附绳,通过力传感器测定数值,临近所设定的承力阈值时放松,如此往复直至目标转速下降至一定范围内,最后由卫星主体上的机械臂将其捕获。

(4)静电力消旋

电子束消旋:电子束是指以近似一致的速度沿几乎同一方向运动的一群电子。基于库仑力的原理,可以通过对非合作目标发射电子束实现消旋控制。

服务航天器通过向目标喷射电子使目标带负电荷,同时可以向空间喷射正离子或电子实现对自身带电荷的正负和电荷量的控制,从而控制自身电场。带有负电荷的非合作目标由于本身的旋转,电荷在其表面呈现出不均匀分布,当其在服务航天器形成的电场中旋转时,由于库仑力的合力矩作用产生阻尼力矩,从而实现目标的消旋。文献 [21,23]提出了一种基于库仑力的消旋技术,并分析了库仑力的大小主要取决于服务航天器与目标之间的距离、两者的相对几何结构以及相对位置关系。

为了验证发射电子束产生库仑力对目标进行消旋方法的有效性,Bombardelli C等[22]分析了对目标发射电子束时产生的动量与库仑力阻碍目标运动的动量之间的关系,通过仿真分析得到了前者幅值的数量级要低于后者的结论,说明该方法是有效的。

上述的研究方案都没有考虑电子电荷在服务航天器与非合作目标之间的转移问题。当非合作目标的结构不对称时,静电力的强度将随着服务航天器姿态的变化而发生显著地变化,这是由于目标的不对称性使得电荷发生了再分布。而且电子束消旋方法的基本要求是服务航天器与目标之间的相对位置距离很短,在这种情况下由目标发射的二次电荷 (如紫外辐射诱发的光电子、空间环境中等离子体粒子的合成等)都会影响静电力的强度。为了提高静电力消旋的效率,文献 [24-26]在考虑了上述问题的情况下,根据目标的自旋角速度和几何结构,设计了服务航天器的几何尺寸和形状,并且提出了位置固定反馈控制算法。

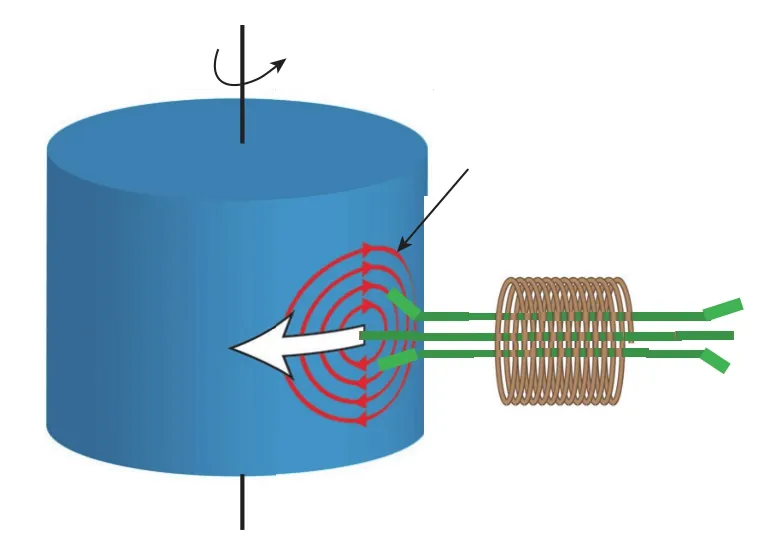

(5)电磁消旋

由于卫星表面的材料是非磁化金属导体,当其与磁场产生相对运动时,根据法拉第电磁感应定律,在其表面会有涡流产生,如图7所示。又结合楞次定律与安培定理,通电导体在地磁场中运动会有安培力产生,安培力的方向与其角速度的方向相反,因此可以使其角速度减小,从而达到消旋的目的。电磁消旋的优点是:服务航天器与目标之间非直接接触,不会有碰撞的危险;只要是磁场静止目标自旋的情况,那么涡流力矩的作用一定是消旋,绝对不会造成起旋。此方法的缺点是消旋力矩小,消旋时间长。

图7 涡流力矩消旋示意图[34]

NASA、国防科技大学、南京紫金山天文台等单位[27-31]分析了空间中地磁场对卫星姿态的影响。由于地磁场的磁感应强度很小,所以产生的消旋力矩很小,消旋作用不明显,消旋时间长。Praly等[32]讨论了由阿丽亚娜火箭产生的空间碎片在地磁场作用下的涡流效应,说明了磁场会阻尼空间碎片的运动。但这种消旋方式不能控制磁场方位,无法对平行于地磁场方向的旋转运动进行消旋。

产生涡流的方法主要有两种,一种是利用大型交流线圈产生感应磁场,并基于毕奥萨伐尔定律计算电流元可以激发的磁场强度。这种方式需要外部提供能量输入维持闭合回路的电流,若要提高输入能量的利用率,应该使用超导材料制作交流线圈。另一种方式是利用永磁体建立磁场,不需要外部输入额外的能量。为提高磁场强度的幅值,应该使用剩磁、矫顽力和最大磁能积都比较大的材料 (例如:稀土合金)制作永磁体[33]。上述两种产生磁场的方案为后续研究涡流消旋力矩奠定了一定基础。

针对空间非合作目标单轴自旋及存在章动角作翻滚运动的情况,Reinhardt[34]和Sugai F[35]分别设计了基于涡流力矩的消旋控制方案。2个方案之间的联系为可以先消除目标自旋的章动角,将非合作目标从翻滚运动变为单轴自旋,然后再将外部磁场的方向调整为与自旋轴垂直的方向,消除目标自旋角速度。在完成了数值仿真验证的基础上,建立了实物系统,如图8所示,通过实验验证了此方案的可行性和有效性。西北工业大学的骆光照等[36]针对目标自由翻滚的情况,将3组相互垂直的线圈分别置放在垂直于目标3个本体坐标轴的方向上,通过设置线圈电流的大小实现对目标三轴转动的控制。

图8 涡流消旋地面试验装置[35]

南安普顿大学的Natalia等[37-41]设计了磁梯度张量计算涡流消旋力矩,磁梯度张量的大小只与非合作目标的几何形状与电导率有关。当目标确定时,磁梯度张量的数值是不变的。通过地磁场对Envisat卫星自旋角速度的影响证明了该理论的准确性。基于磁梯度张量理论,提出了利用涡流力矩消旋的方案,并且设计了导航制导与控制系统,通过控制服务航天器与非合作目标之间的相对位置和相对姿态以得到最大的涡流消旋力矩。

由于涡流消旋力矩的大小与碎片运动速度有关,当碎片旋转的速度变慢时,涡流力矩也会变小。在整个消旋控制过程中,碎片的自旋角速度会越来越小,因此力矩也会越来越小,使得消旋的时间变长。骆光照等[42-43]为了解决这个问题,提出了两种方案,一种方案是在恒定磁场的基础上叠加一个交变的磁场,方向与恒定磁场方向垂直,以增大涡流力矩;另一种方法是使恒定磁场以与空间碎片角速度相反的方向运动,增加两者间的相对速度,提高消旋效率。

以上为基于能量转移原理与能量损耗原理的空间非合作目标消旋控制方案的总结与关键技术分析。通过上述内容可以了解到,基于能量转移的消旋总体来说可以提供的消旋力矩的数量级和自由度比较小,适合体积小、几何形状规则、自旋角速度小的单轴自旋非合作目标;相反的,基于能量损耗的消旋方案能够提供较大的消旋力矩,适合空间自由翻滚非合作目标的消旋控制,但是其实施的危险性较高,容易造成服务航天器失稳。因此要针对不同的目标,选择最优的消旋方案,在保证安全性和稳定性的情况下达到最好的消旋效果。空间非合作目标消旋方案的总结见表1。

表1 空间非合作目标消旋方案总结

2 结论与展望

针对不同几何结构、不同运动状态的空间非合作目标,为了设计最优的消旋控制方案确保空间非合作目标在轨捕获任务顺利、安全、成功的实施,本文对已有的消旋方案进行了总结归类与分析,划分为基于能量转移的消旋方案和基于能量损耗的消旋方案。由于消旋的目的是为了能够安全、稳定地捕获空间非合作目标,所以期望消旋过程能够快速有效地进行。从目前的各种方案来看,基于能量损耗的消旋方案能够提供较大数量级的消旋力矩,但需要较高的控制精度保证服务航天器的稳定性;而基于能量转移的消旋方案控制策略简单,但消旋效率不高。

在将来的空间非合作目标在轨捕获任务中,由于空间环境的进一步恶化,任务难度将会大大提升,因此就对空间非合作目标消旋控制提出了更高的要求。首先需要对非合作目标的姿态信息进行快速、精确地在轨辨识,针对无法获取非合作目标测量信息的情况,可以采取电磁消旋的方式;针对一次发射需要清除多个空间非合作目标的情况,可以使用绳网消旋的方式。同时若消旋装置兼具捕获、辅助离轨功能 (如机械臂)的话,也将大大提高空间非合作目标在轨捕获的效率。