从明确办学主张出发 推进优质校再上新台阶

2018-04-16任志瑜

任志瑜

理念是行动的导航。在深化教育改革的新形势下,我们要推进适应新时代、面向新未来的优质学校建设,持续提升办学品质,就需要从教育理念出发,不断探索学校发展的方向与路径。北京理工大学附属中学(以下简称“理工附中”)在近70年的发展历程中,从最初的一个学段一个校址,到如今发展成为拥有一校九址的十二年一贯制教育集团,一代代附中人不断突破自我,寻找与发现富有自身特色的发展之路。2016年,我们明确提出了“发现教育”的办学主张,并相继开展“发现课堂”“发现教师”“发现德育”等系列化校本研究与实践,促进了集团整体品质的稳步提升和学生全面而有个性的发展。

一、凝练“发现教育”:从办学实践中生长出的校本教育主张

一所真正的优质校,应该拥有彰显本校独特价值追求的教育主张。学校要培养什么样的人?这个人应具有哪些素养、表现为什么样的特质?这是学校里的每一个人都要思考的问题,也是确定学校所有工作的价值基础。

1.“发现教育”目的:帮助师生更好地认识和发现自我价值

“发现”是每个人与生俱来的冲动与愿望。“发现”对于教育人而言并不陌生。卢梭、斯宾塞等人都倡导过“发现法”,杜威以“五步教学法”对“发现法”进行了

系统阐述,布鲁纳则更是明确地将“发现法”作为课堂教学的一个基本策略。但上述教育家更多的是将“发现”放在具体的方式方法的技术层面来关注。

2016年8月,笔者在深入解读理工附中发展历史、反复研读中外教育家的教育思想后,正式提出了“发现教育”的主张,意在使其成为贯串教育集团一切教育活动的指导思想和行动灵魂。笔者以为,教育要引导人不断发现自己、提升自己、成就自己,因此以发现为旨归的教育具有本体性价值;另一方面,教育效果终究要取决于个人完全自由的内在觉醒,自我觉醒是教育的逻辑前提,因此以发现为旨归的教育同时也具有工具性价值。理工附中作为以科技创新为特色的全国顶尖的理工类大学的附中,激发和培养学生发现意识和能力,乃是学校的光荣使命与当然责任。

我们期待通过实施“发现教育”,转变教育观念,更新教育方式,创新人才培养模式,更好地帮助师生认识和发现自我价值,发掘自身潜力,成为有明确人生方向和美好生命品质的人。

2.“发现教育”内涵:在尊重的基础上“发现人人、人人发现”

“发现教育”是基于对学生个体成长的关键性因子(潜能、优长)的发现而实施的开发性教育。其内涵定位为“发现·发掘·发展”,它秉承“为发现学生而教育,为学生发现而育教”的教育哲学,让每一个孩子发现自己的天赋,激发自己的潜能,释放自己的创造力,最终成长为最好的自己。

“发现教育”是舒展儿童天性的教育,其最本质的内涵在于教育中对人的尊重,倡导“发现人人,人人发现”。所谓“发现人人”,主要指教师要善于发现学生的优势和长处,并进行发掘和发展;同时也指对作为个体的“人”的主动性和独特性的尊重,主张以发现、肯定的态度和方式激发教育场域中的每一个人。所谓“人人发现”,主要指每一位师生都要善于发现、敏于发现,具备“发现素养”。尤其当学生因为体验到“我发现”的快乐而迸发出“我要学”的热望时,这就是教育的最好状态。

“发现教育”是对当前教育中“只见知识不见人”等反教育现象的纠正,是向“人是教育的目的和对象”这一经典命题的致敬。为了更好地研究与推进“发现教育”,理工附中与中国教育科学研究院、北京市海淀区教育科学研究院联合成立了全国首个“发现教育”研究基地及“发现教育”研究所,组建“核心研究员”“研究员教师”“种子教师”等团队,并成立了包含“发现文化”“发现教师”“发现课堂”“发现德育”“发现评价”“发现服务”等在内的11个研究项目,通过多方面研究、多领域探索,全面深入推进“发现教育”的理论研究与实践创新。

二、聚焦“发现课堂”,打造“发现教育”主阵地

课堂是学校教育的主阵地。学校“发现课堂”项目组充分发挥“攻坚小分队”的作用,遵循“从课堂中来、再到课堂中去”的研究逻辑,采用课堂观察、课后研讨、对关键环节深入剖析等多种方式,联合师生进行头脑风暴、集思广益,在此基础上提炼出“发现课堂”的核心要素和评价量表,并通过“研究课”带动进行落实。

1. 提炼核心要素,明确“发现”方向

“发现课堂”的基本任务就是着力培养师生的“发现素养”。经过实践研讨及师生磨合,我校“发现课堂”的核心要素落脚于“问、思、论、察、效”五个方面。

其一,问—优质问题,机智层进。“发现课堂”要以问题驱动,引导教师充分发挥启发与引领作用。优质问题,是指“基于教学目标、揭示学科本质、激发探索兴趣”的三维度好问题,既有思维容量,也难易适度。机智层进,主要指在课堂教学中,教师既能设计环环相扣、由浅入深的“问题串”,又能敏锐准确地捕捉学生的思维亮点并及时恰当地发问、引导、发掘、追问、生成,还包括能够将学生差异甚至课堂突发情况智慧地转化为教学资源和教育机会。

其二,思—靜心探究,独立见解。教师要善于在课堂中营造氛围让学生静心探究,保证其有充分思考的时间和个人想法存在的空间,并通过质疑问难、小组合作、动手操演等,激发学生的独立见解,培养学生的思维能力。独立见解,即学生通过静心探究,对所学内容提出不同的认识和看法,逐渐养成独立思考的意识、习惯和品质。

其三,论—对话交流,深度发掘。教师要有意识地培养学生的表达与推理能力,在对话交流甚至交锋对垒中深化思想。对话交流要面向全体,完整充分有逻辑地表达,实现思想碰撞、多元互动。其中教师的重点讲解要精辟透彻、条理清晰,指点学生的课堂表现要适时到位;学生的提问展示要紧扣内容、保证质量,听评同学汇报交流时要投入专注、客观公允。深度发掘,即师生对所学内容的理解程度或对研讨问题的认知水平呈现“螺旋上升”的良性态势。

其四,察—察觉察悟,揭示本质。这是“发现课堂”的标志性要素。教师要注重培养学生善察、敏察的品质,善于发现和精于深悟的能力,使其通过前期的问、思、论,发现问题关键,领悟知识方法的内涵,提升学科核心素养;同时要坚持“不愤不启,不悱不发”,对学生进行适当指导与点拨,精准揭示当堂所学内容的本质,避免“满堂灌”“满堂问”“满堂合作”与“满堂自问自答”。

其五,效—达成目标,形成素养。师生很好地完成了本堂课应有的教学目标,包括知识、方法、能力、学科素养、学科价值等,并且秉持善于“察·悟·掘”的发现意识,致力于培养学生的发现素养。

2. 研制评价量表,提供“发现”工具

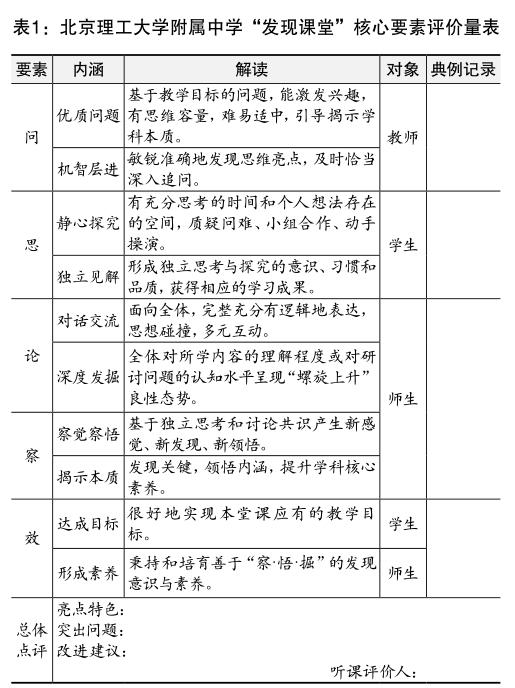

为了使核心要素更好地入心、入脑、入行动,学校组织了多次研讨会及培训会,基于教师们的反馈,经过反复研讨和修正,制定了“发现课堂”核心要素评价量表(见表1),为教师提供方向指引和操作抓手。

3. 推广研究课,促进师生“深度卷入”

为了发挥示范引领作用,学校开展了一系列“发现课堂”研究课活动,邀请相关领域专家现场指导,组织“发现教育”研究所核心成员现场听评课,并向全校教师公开推广。研究课覆盖各年级多学科,仅2018年上学期集团本部的“发现课堂”研究课就达98节。此外,集团2018年教育科研年会的主题就定为“学生因‘发现课堂而学会发现”。年会现场呈现了初中物理、小学数学、高中语文三堂精彩的研究课,在整体内容和环节设计上也呈现多个亮点。例如:学校召集前期通过网络报名的10名青年教师作为志愿者与学生一同上课,以学生的心态去感受和体会“发现课堂”,以及五要素如何在课堂中落实和体现;每堂课结束后,都会有各学科主任和备课组长现场评课;现场还增设弹幕评论功能,允许参会教师实时评课,并将他们的听课感悟与评论在大屏幕上进行展示。这种开放互动的研讨方式实现了每一位教师的“深度卷入”,也使其从中获得启发和成长。

三、呼唤“发现教师”,培养“发现教育”的践行者

教师是学校践行“发现教育”的主体,只有充分唤醒教师的“发现”意识,培养教师的“发现”特质,提升教师的“发现”能力,才能真正有效地实施“发现教育”。

1. 唤醒教师的“发现”意识

学校通过显性的校园文化布局和隐性的文化氛围让“发现教育”的理念处处彰显,让教师时时感受到“发现”的魅力,并激励其成为“发现者”。例如:学校将“发现教育”最核心理念“秉持发现教育,成就每位学生”做成醒目的大标牌,放在与学校大门正对的教学楼的一二层间,让所有进入校园的人第一眼就能看到这句话。再如:学校还高频发布“发现教育”相关新闻报道;征集各学科、各年级、各部门教师的“发现”素材,并通过学区、社区、学校微信公众号、微博等窗口传播教师的“发现”故事,激发教师“被发现”的荣誉感;还在学校官方网站、微信公众号等对内对外宣传阵地创设了《发现·理工好老师》栏目,通过“自我发现、学生发现、家长发现、同仁发现”,展示教师风采魅力,增强教师的“发现”意识。

2. 培养教师的“发现”特质

研究学生是教师教育行为中关键的“发现”特质,只有对学生进行真实的观察与研究,才能真正有所发现。因此,学校着力引导教师做眼中有人、课中有生的教育,学会于人处、于事处、于情处培养“发现”特质,用发现的眼光来看待、理解、关怀、激励学生,研究并发现每个学生的兴趣特长、性格特点、情感需求、学习习惯、学习方法等,在此基础上分析并确定学生的发展需求与关键生长点,为其设计适合的发展目标和成长路径,促进每位学生的个性发展和生命绽放。

3. 提升教师的“发现”能力

学校鼓励教师在“发现课堂”中培育自己的发现素养,实现自我优长与潜能的发挥,达成自我价值的实现。例如:我校刚刚获评北京市特级教师的生物学科主任苏明学老师就在学校举办的2018年教育科研年会上现身说法,向大家介绍了他的专业成长之路,以及在每个阶段被“发现”和“发现”能力提升的过程。苏老师说,得益于学校“发现教育”的主张,使自己的学术思想有了飞跃;而参与“发现课堂”核心要素的研发过程,则使自己的专业和学术思想更加成熟。

四、实施“发现德育”,发现儿童的未来

我校以“发现德育”为引领,从生涯、学业和生活三方面入手,建立學校、家庭、高校和企业的联动机制,构建多通道的学生发展指导体系,帮助学生筑梦“发现”、扬帆起航。

1. 构建学生发展指导体系,促进学生多元全面发展

学校通过构建学生发展指导体系,为学生的成长需要提供相应的资源和服务,帮助他们实现多元全面发展。

一是明确发展目标。即通过“自我认知拓展、外部发掘引导”,帮助学生建构生涯目标,提升自身决策能力;通过分析学生学习现状,帮助其建构学习目标,发掘学科潜能,提升学习能力;通过对学生休闲兴趣的开发和品性的培养,促进学生身心健康发展,培养其适应未来生活的基本技能和能力。二是完善课程策略。学校采用必修课程和选修课程相结合的策略,促进学生全面而有个性地发展。必修课程作为基础,主要帮助学生完成选科和志愿填报等相关要求;选修课程则有助于学生更好地探索和发现自身潜能及特质。三是搭建支持平台。学校通过班主任培训、家长课堂和数据采集等多种方式,系统地为学生提供支持平台和良好的成长环境。四是丰富课程形式。除了依靠系统的螺旋式必修课程与特色选修课程外,学校还通过体验式的活动竞赛、互助式的支持系统、探究式的项目实践等课程形式实现对学生全方位的发展指导。

2. 实施个别化精准指导,助力学生个性化自主发展

除了为全体学生提供统一的资源和服务外,学校还通过个别化精准指导帮助那些拥有特长的学生发掘自身潜能,实现个性化自主发展。例如:我校在招收特长生过程中,天文项目组的陈老师发现小贾同学对天文的领悟力和星空意识比较强,并掌握一些天文摄影技能,就在每年一度的中秋赏月天文科普活动和科技嘉年华等活动中为其提供展示机会,并将他的天文摄影作品进行展览。通过坚持不懈的“发现”培养,小贾同学在“2017全国中学生天文奥林匹克竞赛”决赛中获得二等奖,入选国家集训队,后又在“第十三届亚太地区天文奥林匹克竞赛”中获得金牌及最佳成绩奖,成为名副其实的双料冠军。

我校的“发现教育”更关注特殊学生个体的发展,重视激发他们的生命自信。例如:我校初中部有个学生平平(化名),他无论是在上课还是自习时,总会在教室里不时地发出怪声,还伴随着大大小小的动作。这一举动逐渐引发了同学的不满,这更让平平感觉焦虑和慌张。班主任老师于是及时走进平平的生活,观察并刻意在合适的情境下肯定他的优点,如他反应很快,数学课总能最先说出答案;乐于奉献,经常主动在教室里拖地……在老师的引导下,同学们对平平表现出理解和宽容。平平也在感受到同学和老师的温暖后,慢慢放松下来,发声频率逐渐减少,学习和生活逐渐步入了正轨。

经过近两年的探索实践,“发现教育”在理工附中结出了丰硕成果。一是促进了教师队伍整体素质的提升。学校除了自主培养出本土的特级教师外,还培养出十多位北京市学科带头人和骨干教师,以及近百位海淀区学科带头人和骨干教师。二是较好地发掘了学生的潜能优长。仅以学生的高考成绩为例,在2017年全国统一高考理科考试成绩排名中,进入北京市前150名的学生中我校本部共有3人,其中最高分在北京市排名第35,比他们在刚入学时的中考成绩排名有大幅度提升。三是社会满意度显著提高。近年来,集团本部在社会、学生、家长三方满意度上,较之往年分别提高1.48分、2.58分、5.58分,同时学生、家长、教师对学校的忠诚度(认可和喜爱程度)还高于满意度。