宋元儒学的地域分布及其学术源流*

——以《宋元学案》为中心的考察

2018-04-13连凡

连 凡

(武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072)

一、前 言

由中国清代浙东学派代表人物黄宗羲、黄百家、全祖望等多位编者完成的《宋元学案》收录了两宋(包括金)和元代的几乎所有儒者及其学派之思想资料,并明确其思想之特色,进而论述其学术之传承和流派之影响。《宋元学案》将宋、元两代的儒学思想予以体系化,并且提供了基本的材料、评价的标准和思考的方式,可谓宋元思想史研究领域中的必备参考书。其中,关于《宋元学案》中的宋元思想史的“构筑”及其地域特色(地域色彩),海内外已有一些相关论述。例如,日本学者小岛毅在其著作《中国近世における礼の言説》中强调了思想史的地域性,指出《明儒学案》中思想史的整理实际上是以江浙为中心展开的。[1]早坂俊广受小岛毅观点的启发,在其《关于〈宋元学案〉的“浙学”概念——作为话语表象的“永嘉”、“金华”和“四明”》一文中指出,《宋元学案》中也存在某种程度的“浙学”地域性倾向,因此与其说《宋元学案》只是记载事实的著作,倒不如说是表述出身浙东的编纂者自身的地域思想史观的学术史。[2]其后,何俊在小岛毅和早坂俊广的论述基础上,在其南宋儒学思想史专著《南宋儒学建构》第五章《思想向文化转型》中对此进行了探讨[3],并于2006年发表了《宋元儒学的重建与清初思想史观——以〈宋元学案〉全氏补本为中心的考察》一文。[4]何俊在此文中以《宋元学案》的全氏补本为中心,考察了全祖望对宋元儒学史的重建及其思想史观,认为这反映了清代浙东学术之变化,并试图描绘出清初学术区别于宋学的特征。以上成果虽各有所得,但基本局限于两浙尤其是浙东地域学术的考察,对于其它地域关注很少。事实上,《宋元学案》收录的学者范围非常广泛,绝不仅限于浙学,因此对于其中的思想史脉络及地域性还有进一步探讨的必要。由此,笔者以《宋元学案》中宋元时代各地域学者的分布为基础,从横向检讨宋元时期各地域(两浙路除外)的学者在地域上的分布及其学术意义,进而从纵向讨论各地域学者在学案上的分布及学术源流,以促进学术界对于宋元思想史的研究。

为便于统计分析《宋元学案》中所收录学者的地域分布及学案分布,笔者首先对《宋元学案》中收录学者的小传中的籍贯(户籍)和科举资格两个要素逐一进行了标注分析。《宋元学案》小传的开端一般如“胡安国,字康侯,建之崇安人。绍圣四年进士第三人,除荆南教授”[5]1171所示,其中“建之崇安人”的部分就是其籍贯(原籍),“绍圣四年进士第三人”的部分就是其所取得的科举资格。《宋元学案》小传中籍贯的依据是宋元时期的行政区划。宋朝的行政区划收录于元朝脱脱主持编修的《宋史·地理志》(卷八十五志第三十八地理一至卷九十志第四十三地理六,共计六卷)[6]2093-2254,其目录内容如下所示:

地理一(京城、京畿路、京东路、京西路)

地理二(河北路、河东路)

地理三(陕西路)

地理四(两浙、淮南东路、淮南西路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路)

地理五(福建路、成都府路、潼川府路、利州路、夔州路)

地理六(广南东路、广南西路、燕山府路)

以上的“路”是宋代行政区划的一级单位,其下有“府”“州”“军”这些二级行政区划单位,“府”“州”“军”之下有“县”或“监”这些三级行政区划单位。这样,宋朝的行政区划就包括“路—府、州、军—县、监”三个等级。与宋朝前后对峙的辽和金,以及后来的元朝也大体采用这样的三级行政区划。上述胡安国的籍贯“建之崇安”即指“福建路—建宁府—崇安县”。《宋元学案》中全部2272条小传记载有籍贯的凡2075条,其中拥有进士资格(“常科”的进士科以外,还包括如“明经科”或“贤良方正科”等“制科”在内的其它科目,合格者数十人)的共有768人(没有记载籍贯而拥有进士资格的只有四人)。笔者依据《宋史》《辽史》[7]、《金史》[8]、《元史》[9]的《地理志》中记载的行政区划一一标注,据以考察《宋元学案》中宋元时期学者在地域上的分布特征及各地域在文化教育上的发达程度。表1是以一级行政区划“路”为单位,各地域中学者(有小传的)以及其中拥有进士资格学者的数量统计(依学者人数降序排列)。

表1 各地域中学者以及进士的数量统计

在中国思想史上,自春秋战国诸子百家兴起以来,学术思想就打上了地域色彩的烙印,最显著者就是所谓南北学术风格的差异。儒家思想也不例外,兴起于邹鲁一带的儒家学派自孔孟以来即具有浓厚的地域色彩。其中,宋元儒学诸学派的地域性尤为显著,一般是围绕着一位或数位大儒(创始人)所居住的地域(出生地或讲学地)形成一个学派,因而该学派往往就以其创始人的籍贯或居住地(讲学地)来命名。例如,表1中学者的数量位居前列的两浙路(以浙东学派、金华朱学、四明朱学、四明陆学为主)、福建路(以道南学派、闽学为主)、江南西路(以江西陆学为主)与江南东路(以新安朱学为主)、成都府路(以苏氏蜀学、南轩学派、鹤山学派为主)、京东路(以东莱吕氏之学、泰山学派为主)与京西路(以洛学为主),以及荆湖南路(以湖湘学派为主)等就是其代表。由表1可知,《宋元学案》所收录的学者当中,以两浙路出身的学者和进士最多,占到全部学者总数的38%与进士总数的36%,可见两浙路不愧为宋元两代(特别是南宋)学术与教育最发达的地域。对其笔者另有专文论述,此不赘述。下文集中论述宋元时期除两浙路之外学者的地域构成及其学术发展脉络。

二、福建路之学者分布与学术源流

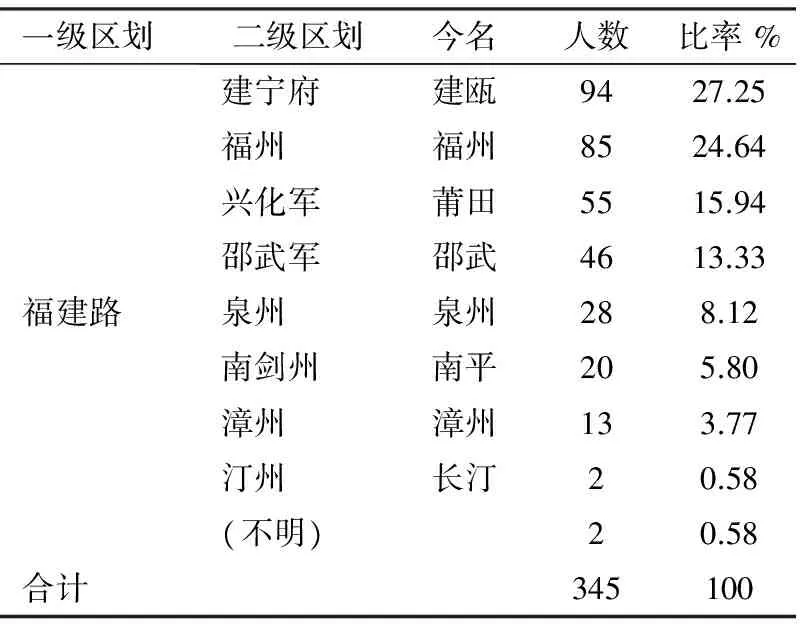

福建路即今福建省,主要包括福州、建宁府、南剑州、泉州、邵武军、汀州、兴化军、漳州。前述两浙路的学术主要是以浙东为主的“浙学”,而福建路的学术则主要是以朱学为代表的“闽学”及以杨时等人为代表的“道南学派”。福建路学术在地域上的构成见表2。

表2 福建路学术在地域上的构成

其中,南剑州(今福建南平)在明清两代改名为延平府,其下包括剑浦、将乐、沙县、顺昌、尤溪五个县,将洛学推广到东南的“南剑三先生”——杨时、罗从彦、李侗当然是南剑州出身的学者(李侗的别名“李延平”特别有名)。以“三先生”为代表的“道南学派”实际上是从北宋中原的洛学到南宋福建的朱学(闽学)中关键的过渡环节。他们致力于以福建为中心将洛学推广到东南,其门人中福建路出身的学者很多。特别是洛学的传承经过程颐→杨时→罗从彦→李侗,终于在李侗的门下出现了理学的集大成者朱熹。朱熹的籍贯是江南东路的徽州婺源县(今在江西省),由于其父朱松的外任而移居福建,朱熹本人也于南剑州尤溪县出生。朱松与李侗同出罗从彦门下,后来朱熹又师事李侗而继承了洛学之正统。随着朱熹在各地书院的讲学,其学问也传播到南宋各地,而其出生地福建省则是其讲学的根据地,福建出身的弟子也是最多的。特别是建宁府对于朱学的传承具有重大的意义。建宁府(又称建州)包括建安、瓯宁、建阳(嘉禾)、崇安、浦城、松溪、政和七县和丰国监。如上所述,朱熹的出生地是南剑州尤溪县,但其一生长期在建宁府的崇安、建阳度过。特别是朱熹晚年居住于建阳考亭,建立考亭书院讲学,培养了众多弟子。因此,其门下出身于建宁府、邵武军和兴化军的人很多。

与上述两浙路一样,统计《宋元学案》的各学案中福建路学者的数量,可以考察宋元两代福建路的学术源流和分布特征(见表3)。

表3 宋元两代福建路的学术源流和分布特征

从表3可知,福建路的学者出现在《宋元学案》的五十个学案(共五十六卷)中。与两浙路一样,其学术的源流也可以追溯到宋学初期。胡瑗的门下(卷一“安定学案”)已经出现了刘彝、翁仲通、林晟等福建出身的学者。同时胡瑗的同调、出身于福建的“古灵四先生”陈襄、郑穆、陈烈、周希孟作为福建(福州)闽学的先驱,他们在学术上的造诣虽不深,但在当时的政界和学界拥有相当的影响力。特别是陈襄的门下(卷五“古灵四先生学案”)涌现出众多福建出身的学者。北宋“五子”的殿军、道学的实际创始人程颐的门下出现了福建出身的高徒杨时(南剑州将乐县人,卷二十五“龟山学案”)和王苹(原籍福州福清,卷二十九“震泽学案”)。以杨时为首的“道南学派”是将洛学南传的中心人物,成为程颐之后学界的领袖,其门下出现了为数众多的福建学者。特别是杨时的再传弟子李侗(卷三十九“豫章学案”)使朱熹摆脱了异端之学并最终确立了其儒学(洛学)信仰。朱熹早年之师刘勉之、胡宪、刘子翚(卷四十三“刘胡诸儒学案”)均出身于福建路建宁府崇安县,而福建路兴化军莆田县出身的林光朝(卷四十“艾轩学案”)作为程颐晚年的高徒尹焞的弟子,又受王苹思想的影响而自成一派,并被视为江西陆学的先驱。[6]1470-1471其后,“道南学派”的后继、福建出生的朱熹创立的“闽学”以福建为中心向全国传播,其数量庞大的弟子与再传弟子以福建出身的学者为主体。这一点集中体现在卷六十九至卷七十“沧洲诸儒学案”中的八十八位福建出身的学者当中,而其高徒蔡元定(建宁府建阳县人,卷六十二“西山蔡氏学案”)、蔡沈(建宁府建阳县人,卷六十七“九峰学案”)、黄干(福州闽县人,卷六十三“勉斋学案”)、陈淳(漳州龙溪人,卷六十八“北溪学案”)均出身于福建。朱熹的再传弟子、对推进朱学的官学化起过很大作用的真德秀也是福建出身(建宁府浦城人)。这样,福建作为朱学的发祥地,在朱熹及其弟子的努力下由边鄙之邦一跃而成为全国的学术中心之一。但是,南宋后期朱学的中心由福建转移至浙东(“金华学派”“四明朱学”等),真德秀之后几乎没有出现福建出身的朱学大儒了。

三、江南西路与江南东路之学者分布与学术源流

关于江南西路与江南东路,宋代始设立江南路,其后又分为东、西两路。江西路以洪州为首府,其管辖范围包括今江西的大部分地区和鄂东(湖北东部)的一小部分,共有洪、虔、吉、袁、抚、筠六州与兴国、南安、临江、建昌、南唐五军,辖五十一县,简称“江西”。江西的学术自不必说以陆学为其代表。江西路学术在地域上的构成见表4。

表4 江西路学术在地域上的构成

从表4可知,抚州出身的学者最多。其主要原因是陆学的创始人陆九渊兄弟(抚州金溪)与新学的创始人王安石父子(抚州临川)及宋末的朱陆折衷者吴澄(抚州崇仁)等著名学者均出身于抚州,而陆九渊兄弟的门人中出身于抚州的学者也很多。此外,吉州出身的学者数量较多,其中著名学者有欧阳修、杨万里、周必大、文天祥等。建昌军出身的著名学者有曾巩、李觏。临江军出身的著名学者有刘敞、刘攽兄弟。隆兴府出身的著名学者有黄庭坚。大体说来,江西的学术在北宋时主要以文学和经学著称,“唐宋八大家”中的欧阳修、王安石、曾巩的学术均是如此。南宋时特别是在陆学出现以后,江西学术则以心学思潮(哲学)著称,并与福建的朱学(闽学)等相鼎足。

统计《宋元学案》各学案中江西学者的数量,可以考察宋元两代江西学术的源流及其分布特征(见表5)。

表5 宋元两代江西学术的源流和分布特征

由表5可知,江西出身的学者出现在《宋元学案》的四十八个学案(共计五十三卷)中,分析其中学者数量居于前四位(十人以上)的学案,卷七十七“槐堂诸儒学案”(三十四人)主要是陆九渊的门人。江西作为陆学的发祥地,陆学弟子当然很多,但其中有名的弟子只有傅梦泉一人,远远比不上陆九渊的浙东弟子(以“甬上四先生”为代表)。卷六十九至卷七十“沧洲诸儒学案”(二十二人)则是朱熹的江西弟子与再传弟子,但其中几乎没有著名的学者。卷九十二“草庐学案”(二十二人)则是元代大儒吴澄(朱陆折衷者)及其门人。卷八十八“巽斋学案”(十人)是朱熹的后学欧阳守道与其弟子文天祥及其他门人。新学的创始人王安石虽出身于江西,但新学主要是朝廷(开封)作为科举考试依据的官学,其地域色彩比较淡薄,加上王安石一生多在外地与中央任官,而晚年基本是在江南东路(江东)江宁府(金陵)度过。因此,其门下江西学者并不多。由此可知,江西的学术还是以陆学为主,其它的学派都不太兴盛。

江南东路以江宁府为首府,其管辖范围包括今苏南(江苏南部)的西部(其中常州属两浙路)、皖南(安徽南部)、赣东(江西东部,北宋时包含江州,南宋时江州属西路),还包括江宁府与宣、徽、江、池、饶、信、太平七州与广德军,共有四十五个县,简称“江东”。与江西相比,江东的学术略缺乏光彩,且与江西心学的兴盛相反,江东学术以朱学为主体。江东路学术在地域上的构成如表6所示。

表6 江东路学术在地域上的构成

由表6可知,江东的学者主要集中在饶州、徽州、信州三地。其中,饶州出身的学者最多,共计七十七人,其主体是朱熹的门人、杨简的门人、元代朱学派的大儒之门人及新安朱学,其中著名的学者有朱熹的门人程端蒙(卷六十九至卷七十“沧洲诸儒学案”)、朱熹的再传弟子饶鲁(卷八十三“双峰学案”)、新安朱学的代表董梦程、马端临(卷八十九“介轩学案”)等人。徽州出身的学者数量位居第二,共计六十八人,主要是朱熹一族及其江东弟子,以及饶鲁的朱学派与新安朱学派,还有元代的朱、陆折衷者郑玉的师山学派。其中朱熹的原籍本是江东的徽州婺源县,饶鲁的高徒程若庸是徽州休宁县人,新安朱学派的代表曹泾也是徽州休宁县人,郑玉是徽州歙县人。信州出身的学者数量位于第三,共计二十九人,其中著名学者有汪应辰(卷四十六“师山学案”)、叶梦得(卷七十七“槐堂诸儒学案”)、元代陆学的代表人之一陈苑(卷九十三“静明宝峰学案”)等人。

统计《宋元学案》各学案中江东学者的数量,可以考察宋元两代江东的学术源流及其分布特征(见表7)。

表7 宋元两代江东学术的源流和分布特征

由表7可知,江东出身的学者出现在《宋元学案》的三十八个学案(共计四十二卷)中。分析其中学者数量位居前六名(十人以上)的学案,第一位(三十一人)的卷六十九至卷七十“沧洲诸儒学案”主要是朱熹的江东弟子与再传弟子。第二位(二十四人)卷八十九“介轩学案”是“新安朱学”的代表及其门人。第三位(二十二人)卷八十三“双峰学案”是朱熹的再传弟子饶鲁及其门人。第四位(十八人)卷九十四“师山学案”是郑玉及其同调、家学和门人。第五位(十四人)卷七十四“慈湖学案”是杨简的门人。第六位(十人)卷九十三“静明宝峰学案”主要是陈苑及其门人。

四、成都府路之学者分布与学术源流

成都府路主要指今四川省,包括一府(成都)、十二州(眉、蜀、彭、绵、汉、嘉、邛、简、黎、雅、茂、威)、两个军(永康、石泉)与一个监(仙井),共有五十八个县。成都府路的学术以苏氏蜀学、鹤山朱学与南轩学派为主。成都府路学术在地域上的构成如表8所示。

表8 成都府路学术在地域上的构成

分析其中学者位居前三位的府州,第一位眉州出身的学者有二十四人,主要是“三苏”及其家学、讲友。第二位邛州出身的学者有十八人,主要是魏了翁及其学侣、讲友、家学、门人。第三位成都府出身的学者有十七人,主要是张栻的弟子及再传弟子。司马光的高徒范祖禹(卷二十一“华阳学案”)也是成都府华阳县人。总的来说,成都府路出身的学者主要以文学与经学著称。蜀学的代表人物“三苏”在古文的代表作家“唐宋八大家”中占据三席,其经学著作也很有名,但由于他们提倡三教合一论而被朱熹作为“杂学”加以批判。魏了翁是理学大家,同时也因其经学上卓越的成就而得到《宋元学案》的编纂者黄氏父子的高度评价,认为其学术造诣远在真德秀之上。

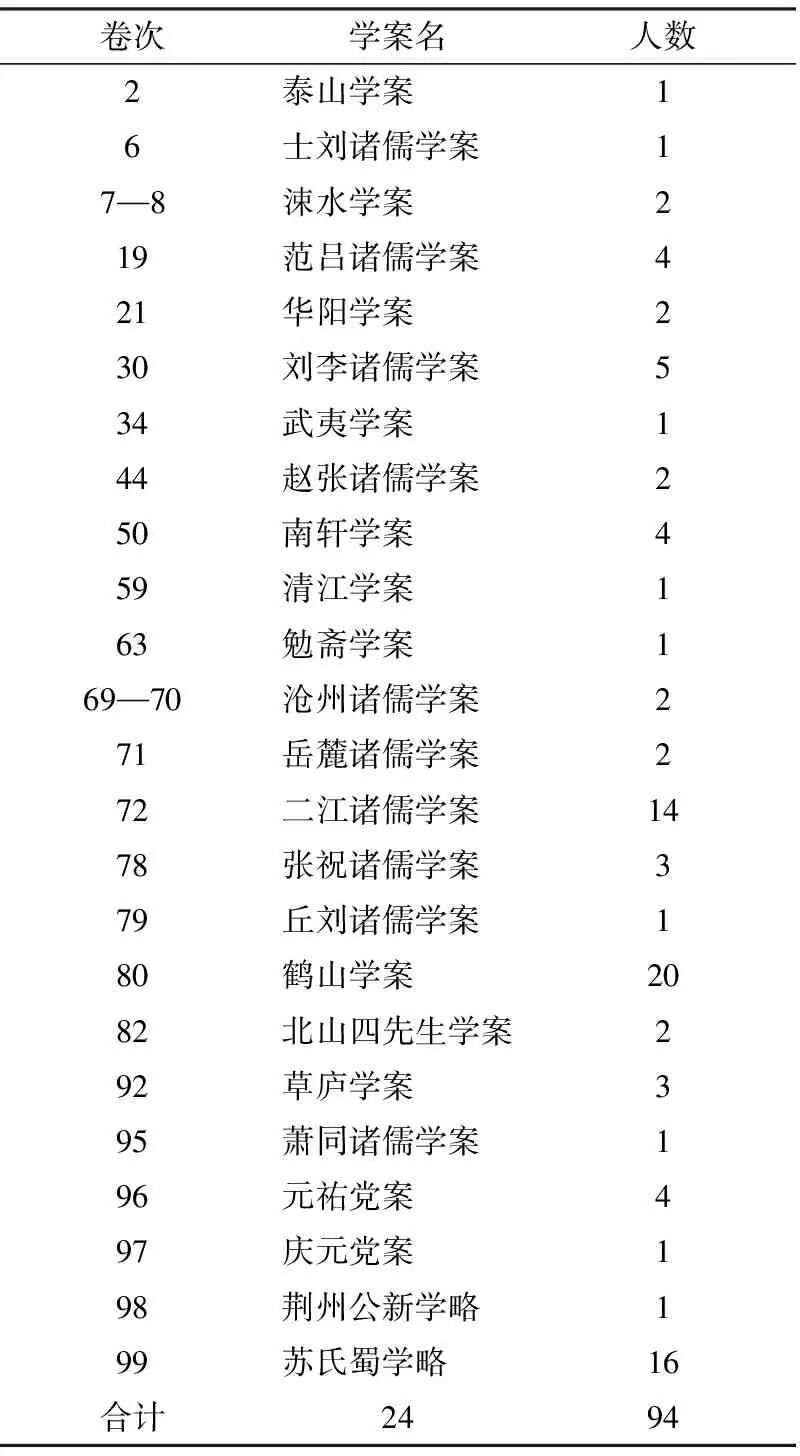

统计《宋元学案》各学案中成都府路出身的学者数量,可以探讨宋元两代成都府路的学术与分布特征(见表9)。

表9宋元两代成都府路的学术与分布特征

卷次学案名人数2泰山学案 16士刘诸儒学案 17—8涑水学案 219范吕诸儒学案 421华阳学案 230刘李诸儒学案 534武夷学案 144赵张诸儒学案 250南轩学案 459清江学案 163勉斋学案 169—70沧州诸儒学案 271岳麓诸儒学案 272二江诸儒学案 1478张祝诸儒学案 379丘刘诸儒学案 180鹤山学案 2082北山四先生学案292草庐学案 395萧同诸儒学案 196元祐党案 497庆元党案 198荆州公新学略 199苏氏蜀学略 16合计2494

由表9可知,成都府路出身的九十四位学者出现在《宋元学案》的二十四个学案中,分析其中学者数量居于前三位(十人以上)的学案,第一位卷八十“鹤山学案”共二十人,主要是朱熹的私淑弟子、和真德秀齐名的大儒魏了翁及其学侣、讲友、家学和门人。第二位卷九十九“苏氏蜀学略”共十六人,均为北宋与洛学几乎同时兴起,但后来被朱熹视为夹杂纵横家与佛老异端的“杂学”的蜀学代表人物“三苏”及其讲友、同调和家学。第三位卷七十二“二江诸儒学案”,主要是张栻的成都府路出身的弟子及再传弟子。南宋“东南三贤”之一、与朱熹齐名的张栻的籍贯本是成都府路汉州广汉县,但后来随其父、曾任南宋丞相的张浚移居荆湖南路(湖南)衡州衡阳县,并师事湖湘学派的创始人胡宏,胡宏死后又成为湖湘学派的领袖。因此,张栻的学术活动主要是在湖南,在他成名以后,成都府路出身的宇文绍节、范仲黼、范子长等人方才师事张栻,从而使张栻的学问传播到其原籍成都府路。此外,卷十九“范吕诸儒学案”中成都府华阳县出身的范镇身为北宋的状元,当时与司马光齐名。卷三十“刘李诸儒学案”中仙井监井研出身的李舜臣及其三子李心传、李道传、李性传兄弟均出于洛学,但主要是以经学与史学著称。特别是李心传的道学史著作《道命录》是全祖望设立与道学息息相关的党案(卷九十六“元祐党案”与卷九十七“庆元党案”)的蓝本。大体说来,成都府路的学术在北宋以苏氏蜀学为主,在南宋则以朱学与南轩学派为主。

五、京东路与京西路之学者分布与学术源流

宋代有京东路与京西路。京东路以宋州(今商丘南)为首府,其管辖范围包括今豫东、江苏的西北角与山东的大部地区,北宋神宗熙宁年间京东路又分为东西两路,泰山以北、沂水以东为京东东路,并以青州(今山东益都)为首府,京东路的其它部分属京东西路,并以兖州为首府,后又移往应天府(即宋州)。北宋灭亡之后,金国将京东东路、京东西路分别改名为山东东路、山东西路。京东路的学术以东莱(京东路莱州东莱)吕氏家族与泰山学派为主体,但两者都是北宋的学派,随着北宋的灭亡,京东路被金所占领,南宋几乎没有出现什么学者。京东路学术在地域上的构成见表10。

由表10可知,首先,莱州出身的学者最多,共十四人,大抵是东莱吕氏一族之人。吕氏是宋元两代首屈一指的儒学名门世家,从第一代的吕公著(卷十九“范吕诸儒学案”)开始在《宋元学案》中录有传记的共计七代二十二人。吕公著之子吕希哲(卷二十三“荥阳学案”)、吕希绩、吕希纯(卷十九“范吕诸儒学案”)是胡瑗的门人(第二代),吕希哲之子吕切问(第三代)也见于“荥阳学案”。吕和问、吕广问及其侄吕稽中、吕坚中、吕弸中(第四代)均是尹焞(号和靖处士)之门人并见于“和靖学案”(卷二十七)。吕希哲之孙吕本中(案主)及吕本中之侄吕大器、吕大伦、吕大猷、吕大同(第五代)均见于“紫微学案”(卷三十六)。吕本中之侄孙吕祖谦(案主)、吕祖俭、吕祖泰(第六代)别见于“东莱学案”(卷五十一),吕祖俭之子吕乔年、侄子吕延年、吕康年(第七代)均见于“东莱学案”(卷五十一)。因其出生地是两浙路婺州金华,所以归入两浙路的学者中。其次,东平府出身的学者数量位于第二,共十三人,其主体是宋学的创始人之一、“宋初三先生”之一的孙复创立的泰山学派的学者,其中孙复的大弟子、“宋初三先生”之一的石介出身于京东路袭庆府奉符县。

表10 京东路学术在地域上的构成

统计《宋元学案》各学案中京东路出身的学者数量,可以探讨宋元两代京东路的学术源流与分布特征(见表11)。

由表11可知,京东路出身的学者出现于《宋元学案》的二十三个学案之中。人数最多的卷二“泰山学案”中共有十一位京东路出身的学者,主要是孙复、石介的弟子及再传弟子。其它学案中京东路的学者都在十人以下,但如前所述,吕氏一族及其门人分散于各学案当中。

表11宋元两代京东路的学术源流与分布特征

卷次学案名人数1安定学案 22泰山学案 113高平学案 24庐陵学案 16士刘诸儒学案 37—8涑水学案 119范吕诸儒学案 620元城学案 123荥阳学案 425龟山学案 227和靖学案 730刘李诸儒学案 131吕范诸儒学案 136紫微学案 245范许诸儒学案 261徐陈诸儒学案 164潜庵学案 182北山四先生学案283双峰学案 190鲁斋学案 193静明宝峰学案 196元祐党案 699苏氏蜀学略 2合计2361

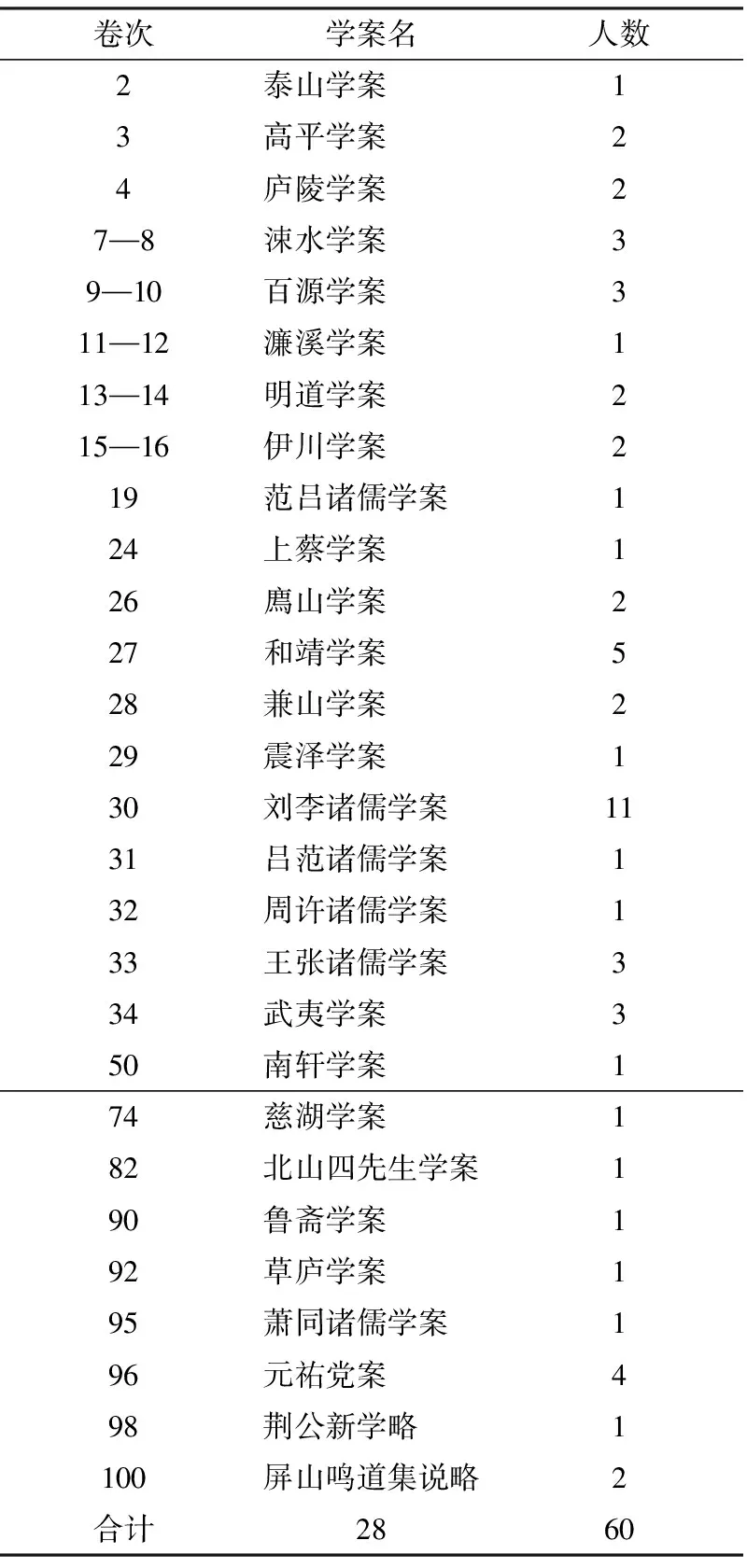

京西路以河南府(洛阳)为首府,其管辖范围除今河南省的郑州、许昌、淮阳以西的部分之外,还包含陕西的南部与湖北的一部分。北宋神宗熙宁年间分京西路为南北两路,京西北路以河南府为首府,其后金将其改称南京路,京西南路以襄阳府为首府。京西路学术在地域上的构成见表12。

由表12可知,京西路出身的六十人中以河南府(洛阳)出身的最多,共达三十八人,而京西路其它的府州则只有寥寥数人。洛阳作为包括洛学在内的旧党大本营,实际上也是京西路乃至北宋全国的学术文化中心。但其后包括洛阳在内的京西北路被金所占领,因此到了南宋几乎没有出现京西路出身的学者了。出身于洛阳的著名学者有“北宋五子”之一、先天象数易学的创始人邵雍及其家学(邵伯温、邵睦),“北宋五子”之二人、洛学创始人二程兄弟(程颢、程颐)及其门人(刘绚、尹焞等)。此外,“北宋六先生”之一、著名学者司马光原本出身于永兴军路陕州夏县,但因为反对王安石的变法而辞官离开政治中心开封,前往文化中心地洛阳定居,并成为集中于洛阳的旧党的领袖。洛阳实际上是其学术活动的中心地,从这点来说,司马光的学派(朔学)实际上也可归入京西路中。

表12 京西路学术在地域上的构成

统计《宋元学案》各学案中京西路出身的学者数量,可以考察宋元两代京西路的学术源流及分布特征(见表13)。

表13宋元两代京西路的学术源流和分布特征

卷次学案名人数2泰山学案 13高平学案 24庐陵学案 27—8涑水学案 39—10百源学案 311—12濂溪学案 113—14明道学案 215—16伊川学案 219范吕诸儒学案 124上蔡学案 126廌山学案 227和靖学案 528兼山学案 229震泽学案 130刘李诸儒学案 1131吕范诸儒学案 132周许诸儒学案 133王张诸儒学案 334武夷学案 350南轩学案 174慈湖学案 182北山四先生学案190鲁斋学案 192草庐学案 195萧同诸儒学案 196元祐党案 498荆公新学略 1100屏山鸣道集说略2合计2860

由表13可知,京西路出身的学者出现在《宋元学案》的二十八个学案(共计三十三卷)中。卷三十“刘李诸儒学案”中的学者最多共十一人,其中有二程早期的高徒刘绚和李吁,程颐晚年的高徒张绎等。其它的学案均不过寥寥数人。卷二十七“和靖学案”中的学者数量位于第二,有五人,即程颐晚年的高徒尹焞及尹焞门人。总体来说,京西路之学术以二程洛学为主。

六、其它诸路的学者分布及学术特色

其它诸路中的学者数量均不多,笔者因此不打算详细讨论,这里只指出其学术特色与主要学派。

值得注意的是,荆湖南路(湖南)出身的学者共有三十七人,其中潭州出身的学者就有二十七人,可知潭州是其学术的中心地区。实际上,潭州是以胡安国父子为代表的湖湘学派(湖南学)的根据地。胡安国、胡宏父子等人的原籍本是福建路(建宁府崇安县)而非荆湖南路,后来因任官才移居湖南。其门下以潭州出身的学者为主。二程早年之师、道州营道出身的周敦颐至南宋被胡宏、张栻、朱熹等推崇为道学的开山祖师和“北宋五子”之首,但在北宋时其学术影响力并不大,其学案(“濂溪学案”)中也没有湖南籍的门人出现。从学案上的分布来说,湖南出身的学者出现于《宋元学案》的十一个学案中,其中卷三十“刘李诸儒学案”中的学者最多共有九人,均为湖湘学派的最后一位大儒张栻之门人。居第二位的卷三十四“武夷学案”共八人,均为胡安国之门人。居第三位的卷四十二“五峰学案”有五人,均为胡宏之门人与后学。总之,荆湖南路的学术可说是湖湘学派,学术在地域上的构成见表14。

河北西路出身的学者(三十七人)出现在《宋元学案》的十五个学案之中。其中,卷九十“鲁斋学案”最多,共有十人,即南宋末期元代初期兴起的北方朱学的代表人物许衡(河北西路怀州河内人)及其家学、门人。居第二位的卷九十一“静修学案”中有八人,即北方朱学的代表人之一刘因的讲友及弟子。居第三位的卷一百“屏山鸣道集说略”中有五人,即金的儒佛折衷者赵秉文(河北西路磁州滏阳人)与李纯甫的门人。其它的学案中学者均在两人以下。河北西路主要由金和元朝先后占领,很长时间几乎没有学者出现,直到南宋末期朱学北传之后,理学才兴盛起来,但对两宋的学术影响不大。

淮南路没有特别探讨的必要,笔者这里只想指出一点,即《宋元学案》中“宋初三先生”之首、当时最大的教育家、宋学的创始人胡瑗(泰州如皋人)及其高徒徐积(楚州山阴人)均出身于淮南路。

对于河北东路,笔者只想指出一点,即“元代三大儒”之一、与许衡齐名的北方朱学代表人之一刘因是河北东路雄州容城人。

永兴军路出身的学者虽只有二十三人,但其中被朱熹推为“北宋六先生”之一、宋代最著名的政治家与学者之一的司马光及其家学(卷七至卷八“涑水学案”)出身于永兴军路陕州夏县。而折衷张载之关学与二程之洛学的张载高徒、程门四大弟子之一吕大临,及其兄长吕大忠、吕大钧(卷三十一“吕范诸儒学案”)均出身于永兴军路京兆府蓝田县。由此可见,永兴军路的学术在宋代具有一定的学术地位。

表14 荆湖南路学术在地域上的构成

荆湖北路(湖北)出身的著名学者前有二程的再传弟子、谢良佐的高徒朱震(荆门军人,卷三十七“汉上学案”),后有元代朱学北传第一人赵复(德安府人,卷九十“鲁斋学案”)。

河东路出身的著名学者有“宋初三先生”之一、与胡瑗齐名的孙复(平阳府人,卷二“泰山学案”),后来河东路为金朝所占领,到了元初出现了著名的经学家郝经(泽州陵川人,卷九十“鲁斋学案”)。

京畿路出身的学者有二程之门人邢恕,但元祐党禁时,邢恕背叛其师程颐而依附于新党,因而遭到后世的恶评与不齿。[5]1064《宋史》便将其与新党领袖章惇等人一起收入“奸臣传”中(《宋史》卷四百七十一“列传”第二百三十“奸臣一”)。

陕西路出身的学者虽很少,但其中有“北宋五子”之一、与二程洛学鼎立的关学创始人张载(凤翔郿县横渠镇人,卷十七至卷十八“横渠学案”)这样的大儒,北宋灭亡后陕西路为金人所占领,关学的传承也断绝了。此外,二程之弟子侯仲良(卷三十“刘李诸儒学案”)是二程舅父侯无可之孙,出身于陕西路河中府。

金西京路出身的学者有金文坛盟主、主张儒佛折衷的李纯甫(弘州襄阴人)及其门人。李纯甫与上述河北西路的赵秉文被视为王氏新学与苏氏蜀学之余波,其学术以文学为主而夹杂异端之学,编纂者全祖望、王梓材将李纯甫作为儒学的反面教材,在卷一百“屏山鸣道集说略”中对其思想进行了严厉的批判。

潼川府路没出现著名学者,其它诸路均只有寥寥数人,也没有著名学者,在此一并从略。

综上,笔者结合理论阐释与统计分析,对《宋元学案》中除两浙之外的各地域学者在地域上的分布与学术意义,以及各学案中学者的分布及其地域学术源流进行了探讨,据此阐明《宋元学案》中地域学术的展开及编纂者的思想史观。总而言之,清代浙东学派的代表人物黄宗羲、黄百家父子及全祖望等《宋元学案》的编纂者基于其重视地域思想史的立场,发掘了为数众多的各地域学者的事迹及其学术,并将其收入《宋元学案》之中,进而对其师承关系、学术地位、思想阐释等进行了详细的探讨。因此,《宋元学案》的内容与思想上的地域色彩非常鲜明。这一方面反映了宋代以来各地域儒学的高度繁荣;另一方面对于《宋元学案》中思想史的建构也具有重要的意义,即突破了《宋史·道学传》的狭隘视野,并给予朱学的反对者江西陆学及浙东学派等各地域学派以相应的思想史地位,从而阐明了宋元两代的儒学思想史的全貌及其发展脉络。

参考文献:

[1]小島毅.中国近世における礼の言说[M].東京:東京大学出版会,1996:181-182.

[2]早坂俊广,陈辉.关于《宋元学案》的“浙学”概念:作为话语表象的“永嘉”、“金华”和“四明”[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2002(1):110-115.

[3]何俊.南宋儒学建构[M].上海:上海人民出版社,2013:324.

[4]何俊.宋元儒学的重建与清初思想史观:以《宋元学案》全氏补本为中心的考察[J].中国史研究,2006(2):131-145.

[5]黄宗羲.宋元学案:第2册[M].全祖望,补修.陈金生,梁运华,点校.北京:中华书局,1986.

[6]脱脱,等.宋史:第7册[M].北京:中华书局,1977.

[7]脱脱,等.辽史:第2册[M].北京:中华书局,1974:437-516.

[8]脱脱,等.金史:第2册[M].北京:中华书局,1975:550-667.

[9]宋濂,等.元史:第5册[M].北京:中华书局,1976:1345-1585.