脑机接口技术在脑卒中偏瘫患者下肢运动功能康复治疗中的应用

2018-04-11方文垚刘昊杨柳林思俭刘邦亮罗军

方文垚,刘昊,杨柳,林思俭,刘邦亮,罗军

(南昌大学第二附属医院,南昌330006)

脑机接口技术(BCI)是指在大脑与计算机或其他电子设备之间建立的直接交流与控制通道,其主要特点是不需要通过大脑、周围神经、肌肉和骨骼这个正常的传导输出通路,也不需要借助语言或肢体动作,就能够使人直接通过大脑来表达思想或操纵设备,从而为功能障碍人群提供一种全新的手段来实现对外部环境控制的一项治疗技术[1]。脑卒中是常见的脑血管疾病,具有发病率高、致残率高、治愈率低的特点。循证医学证实,脑卒中患者病情平稳后越早进行康复治疗效果越好,然而由于传统康复手段的局限性及康复介入的不及时,许多患者在后遗症期仍遗留不同程度的运动功能障碍。近年来,BCI作为一种新型康复手段逐渐成为国内外研究的热点,但大部分研究主要针对手功能康复,下肢功能康复涉及较少。本研究旨在研究BCI对恢复期脑卒中偏瘫患者下肢运动功能康复的影响,为BCI的临床应用提供依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年1月~2017年1月南昌大学第二附属医院收治的脑卒中患者40例。入选标准:符合1995年第四届全国脑血管病学术会议制定的脑梗死或脑出血的诊断标准[2];初次发病,遗留中重度下肢运动功能障碍;生命体征平稳,意识清晰,认知功能可;患侧下肢Brunnstrom评定Ⅱ~Ⅲ期;年龄40~75岁;通过练习能理解简单的指令配合BCI康复训练;入选者可自行签署知情同意书。排除标准:心、肺、肝、肾等重要脏器功能减退或衰竭;改良的Ashworth分级>2级;有严重颈椎、腰椎病变包括严重椎管狭窄、椎体不稳定;过去12个月有癫痫发作史;导电胶过敏;戴有起搏器、颅内有金属植入物,或有颅骨缺陷。采用随机数字表法将患者分为观察组和对照组各20例。观察组男12例、女8例,年龄(61.00±5.61)岁,病程(32.85±4.99)d;对照组男13例、女7例,年龄(61.80±6.11)岁,病程(33.85±3.73)d。两组性别、年龄、病程具有可比性。

1.2 治疗方法

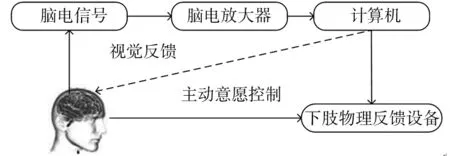

两组均给予传统康复训练,包括促进下肢的分离运动训练、重心转移的训练、平衡训练以及日常生活活动能力的训练。以上各项治疗各30 min,1次/d,1周6次,共治疗4周。观察组在此基础上每周接受5次下肢BCI康复训练,每次1 h,持续训练4周。脑机接口机购于上海诺诚电气公司。脑机接口系统包括电脑、脑电放大器、下肢物理反馈设备、脑电帽,用以采集使用者原始脑电信号,见图1。在进行BCI康复训练前需要对患者进行相关运动想象的训练:屏幕上出现“……”表示治疗之间休息,“+”表示治疗开始,“↑”“↓”分别表示想象患腿伸和屈,“θ”表示静止不做任何想象。建议患者采用坐姿,将腿放在可以看到的地方;在屏幕上出现“+”时开始做好想象的准备,然后根据屏幕上出现的提示符来做相关的想象;在运动想象的时候,尽量减少物理运动比如肢体的动作;在系统要求“静止/不做任何想象”时,患者需要尽量屏住呼吸,盯住屏幕不做任何脑部运动。想象的方法需要患者反复练习,确保他们已经完全明白所要求的步骤,然后才可以继续。在采集患者脑电信号时,一旦采用某种运动想象方法、静止及不想像的方式,在以后的训练和康复中需要采用同样的方式,以保证系统的精确度。

图1 脑机接口系统示意图

BCI康复训练包括:建立模型采集训练、监视测试训练、康复治疗训练。采集训练是训练过程中最重要的一个环节,共有4轮,将患者每次重复想象自己患侧下肢屈伸动作作为训练任务,每轮8 min左右,中间间隔2 min。采集训练的目的是为每个患者建模,根据患者大脑的不同脑电情况确定其对运动想象的反映。完成采集后需要监视测试1次,共8~10 min,然后系统评估BCI的想象准确率,准确率合格后次日开始康复训练。

1.3 治疗效果评定方法

治疗前及治疗完成4周后,分别采用Fugl-Meyer评分(FMA)、改良Barthel指数(BI)评分及徒手肌力评估(MMT)评定偏瘫下肢恢复情况。①临床疗效评定:参照脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准[3],分为基本治愈、有效、无效。基本治愈:自觉症状缓解,肌力由0~1级恢复到4~5级,生活能自理;有效:自觉症状完全缓解,肌力由0~1级恢复到3~4级,生活基本能自理;无效:肌力无明显恢复,体征无变化。以基本治愈+有效计算总有效率。②FMA[4]:下肢运动功能部分包括反射、髋、膝、踝等7大项,17个小项,共分3级(0~2分),总分为34分,得分越高,提示下肢运动功能越好。③BI[5]:共分5级(100分),不同级别代表不同程度的独立能力,1级最低,5级最高,级数越高,代表独立能力越强。总分为100分。④MMT[6]:分为0~5级,分别计0~5分,对股四头肌、腘绳肌、髂腰肌、臀大肌进行肌力评定,总分20分,分数越高提示患者下肢肌力越好。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组临床疗效比较

观察组基本治愈3例,有效15例,无效2例,总有效率90%;对照组分别为1、12、7例及65%。观察组总有效率高于对照组(P<0.05)。

2.2 两组下肢FMA评分比较

两组治疗前下肢FAM评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组评分均较治疗前升高(P均<0.05),观察组高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后下肢FAM评分比较(分,

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05。

2.3 两组BI评分比较

两组治疗前BI评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组评分均较治疗前升高(P均<0.05),观察组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后BI评分比较(分,

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05。

2.4 两组下肢MMT评分比较

两组治疗前MMT评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组评分均较治疗前升高(P均<0.05),观察组高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后MMT评分比较

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,#P<0.05。

3 讨论

脑卒中可导致大脑不同程度的皮质或皮质下传导束损坏,超过半数的脑卒中患者遗留不同程度的永久性偏瘫[7]。下肢的主要功能是支撑体质量和行走,部分脑卒中患者由于遗留中重度患侧下肢运动功能障碍,造成行走困难[8],严重影响日常生活。针对此类患者,早期进行有效的康复训练对运动功能的恢复具有重要意义。与传统康复手段相比,基于脑电信号的BCI可以将大脑的电信号经过外源输出设备分析后转变为相应的指令,从而实现大脑与外部环境之间的交互作用[9],使卒中后遗留运动功能障碍的患者重获运动功能。

2003年Pfurtscheller等[10]首次使用BCI结合功能性电刺激(FES)使一个四肢瘫痪的患者用他瘫痪的手抓住了钢瓶。Ang等[11, 12]证明,基于运动想象的BCl支持的机器人康复系统能够改善卒中患者的上肢运动功能,促进后遗症期脑卒中患者患手和患腕的康复[13]。Taylor等[14]对健康人及脑卒中患者进行BCI干预,在这些受试者进行运动想象和踝关节背屈时通过脑电图记录运动相关皮层电位,证明BCI训练可以影响健康成年人和卒中患者下肢的运动皮质兴奋性。Chung等[15]对脑卒中患者给予BCI结合FES进行踝关节背屈训练(观察组),对照组仅给予FES进行踝关节背屈训练,连续治疗5 d后,观察组站立行走时间试验、步调及步长均有明显改善,而对照组无显著改善;因此认为在改善脑卒中患者平衡和步态功能方面,BCI为基础的FES训练比单纯FES更有效。BCI促进脑卒中患者运动功能恢复的机制是基于中枢神经系统的可塑性原理。中枢神经系统中神经元和突触的可塑性支持学习新信息和获取新技能。BCI训练主要通过两种途径来促进大脑重塑:①通过正确的方式调节大脑信号特征。首先患者通过BCI训练刺激大脑相关运动皮质,并把采集到的大脑信号经解码翻译后转达给患者,与此同时控制指令经脊髓和外周神经传递给患者肢体,从而影响大脑皮质的活动,恢复正常大脑皮质的活动模式,促进神经重塑改善患肢的运动功能。②与外界设备连接共同参与神经重塑及康复。通过脑机接口的反馈,利用机械臂、手部和腿部屈伸支具、功能性电刺激等外接设备进行反复训练,使患者逐渐产生正常的运动模式,间接促进患者正常的大脑相关信号产生,从而促进大脑重塑,提高其运动控制水平[16]。

本研究利用上肢功能康复平台的技术,研发出基于BCI的下肢功能康复平台,通过BCI结合传统康复治疗手段作用于恢复期脑卒中患者,探讨该训练系统对脑卒中患者下肢运动功能、平衡功能及日常生活能力恢复的影响。结果显示,经过4周康复治疗,两组FMA、BI、MMT评分均较治疗前提高,表明传统的康复训练及BCI训练均能有效提高脑卒中患者下肢运动功能、平衡功能及日常生活能力,促进患者运动功能恢复;观察组MFA、BI、MMT评分高于对照组,表明配合BCI训练系统较传统康复训练在提高下肢运动功能、平衡功能方面作用更明显,对提高患者日常生活能力帮助更显著。

综上所述,应用BCI对恢复期脑卒中患者进行下肢康复训练是可行的,通过BCI训练可提高恢复期脑卒中患者下肢功能及日常生活能力。关于BCI训练系统促进恢复期脑卒中患者神经功能重塑的机制以及神经电生理的改变有待进一步研究。

参考文献:

[1] Shih JJ, Krusienski DJ, Wolpaw JR. Brain-computer interfaces in medicine[J]. Mayo Clin Proc, 2012,87(3):268-279.

[2] 王新德.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[3] 中华神经科学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,2(6):381.

[4] 何成奇.康复医学[M].北京:人民卫生出版社,2010:23-77.

[5] Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation[J]. J Clin Epidemiol, 1989,42(8):703-709.

[6] Smith DL, Akhtar AJ, Garraway WM. Proprioception and spatial neglect after stroke[J]. Age Ageing, 1983,12(1):63-69.

[7] Kelly-Hayes M, Beiser A, Kase CS, et al. The influence of gender and age on disability following ischemic stroke: the Framingham study[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2003,12(3):119-126.

[8] 石中嫣,常冬梅,陈立嘉.脑卒中偏瘫下肢的康复训练[J].中国康复理论与实践,2002,8(2):83.

[9] Daly JJ, Huggins JE. Brain-computer interface: current and emerging rehabilitation applications[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2015,96(3 Suppl):1-7.

[10] Pfurtscheller G, Muller GR, Pfurtscheller J, et al. ‘Thought’--control of functional electrical stimulation to restore hand grasp in a patient with tetraplegia[J]. Neurosci Lett, 2003,351(1):33-36.

[11] Ang KK, Guan C, Phua KS, et al. Facilitating effects of transcranial direct current stimulation on motor imagery brain-computer interface with robotic feedback for stroke rehabilitation[J].Arch Phys Med Rehabil, 2015,96(3):S79-S87.

[12] Ang KK, Guan C, Chua KS, et al. A large clinical study on the ability of stroke patients to use an EEG-based motor imagery brain-computer interface[J]. Clin EEG Neurosci, 2011,42(4):253-258.

[13] Kai KA, Guan C, Phua KS, et al. Brain-computer interface-based robotic end effector system for wrist and hand rehabilitation: results of a three-armed randomized controlled trial for chronic stroke[J]. Front Neuroeng, 2014,7(7):30.

[14] Taylor D, Niazi IK, Signal N, et al. A brain computer interface (BCI) intervention to increase corticomotor excitability in the lower limb in people with stroke[J]. Physiotherapy, 2015,101:e1495.

[15] Chung EJ, Park SI, Jang YY, et al. Effects of brain-computer interface-based functional electrical stimulationon balance and gait function in patients with stroke: preliminary results[J]. J Phys Ther Sci, 2015,27(2):513-516.

[16] 曲斯伟,宋为群.脑机接口技术在卒中患者康复中的研究进展[J].中国脑血管病杂志,2016,13(3):156-161.