基于ANP模型的工程质量监督人员能力社会满意度测评

2018-04-11雷祖亮

汪 霄,雷祖亮

(南京工业大学 土木工程学院,南京 211800)

0 引言

工程质量的好坏与公众生命财产安全息息相关,社会满意度作为一种关系认知与情感体验,是社会与社会组织满足社会成员需求程度的体现[1]。以此为视角来评价工程质量监督人员能力,一方面有助于提高工程质量监督工作的公众参与度,强化公众的质量意识,实现工程质量监督工作的公开透明及社会参与;另一方面对监督人员能力提出了更高的要求,使其能力评价更符合社会发展。监督人员为达到社会满意的目标,必须持续提升自己的能力才能满足社会成员需求层次的不断变化,全方位多角度处理工程质量问题,最终以工程质量的全面改善和整体提高赢得社会的全面满意。

社会满意度作为衡量政府改革及社会发展状况的重要标准,部分学者也采用满意度评价政府工作,但评价多聚焦于政府信息公开、就业等方面,没有涉及工程领域[2-7]。本文针对国内工程质量监督人员能力参差不齐,评价方法缺乏的现状,从社会满意的角度出发制定出一套较为全面的工程质量监督人员能力评价指标集。基于机构目标和岗位职能,借助能力素质模型,将监督人员能力划分为知识结构、专业发展能力、职业素养三个维度,包含监督服务能力、问题处理能力、业务知识等共17个能力指标。考虑各指标之间的相互作用和依赖性,运用能力素质模型结合网络层次分析法(ANP)构建全面的工程质量监督人员能力评价指标体系。

1 工程质量监督人员能力构成要素选取

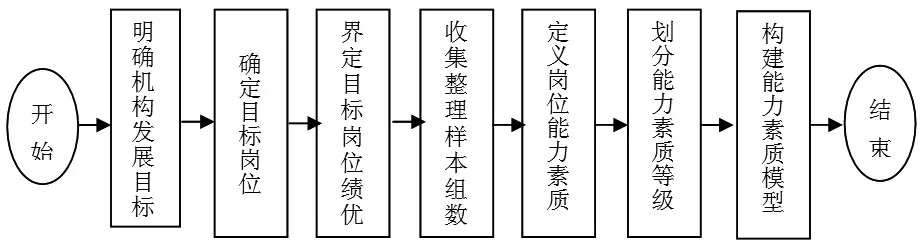

从机构职能上看,由于现阶段工程质量政府监督机构主要采用检查式的工程质量监管方式,即以施工进度及重要节点为依托,对工程进行质量跟踪和验收,导致对工程质量监督人员能力衡量大多以法律法规、技术标准、检测技术等知识结构为主。随着政府工程质量监督由检查式被动监督转向指导式主动管理,即监督机构既需要完成检查监督工作,也需要引领工程责任主体改进工程质量、实现工程质量标准的推陈出新、制定有效的质量改进政策、引进新技术新工艺等。这种改变使得用监督人员知识结构的掌握程度来反映其综合能力存在明显不足。从人力资源管理来看,工程质量政府监督机构作为政府职能部门,以职位管理为基础任用监督人员,采用统一的人事考试制度,这种非能力管理的人员管理制度使得机构运行僵化,增加了工程质量监督机构的转型难度。因此监督机构需在原有上级单位考核形式的监督人员能力衡量方法基础上[8],借用能力素质模型来选取工程质量监督人员能力构成要素,建立人员能力管理体系。发掘能够激发工程质量监督人员的自信心、灵活性及追求卓越工作行为的潜在素质,保证监督人员出色完成监督工作,以实现社会对工程质量政府监督工作的全面满意。选取流程如图1所示。

图1 工程质量监督人员能力构成要素选取流程

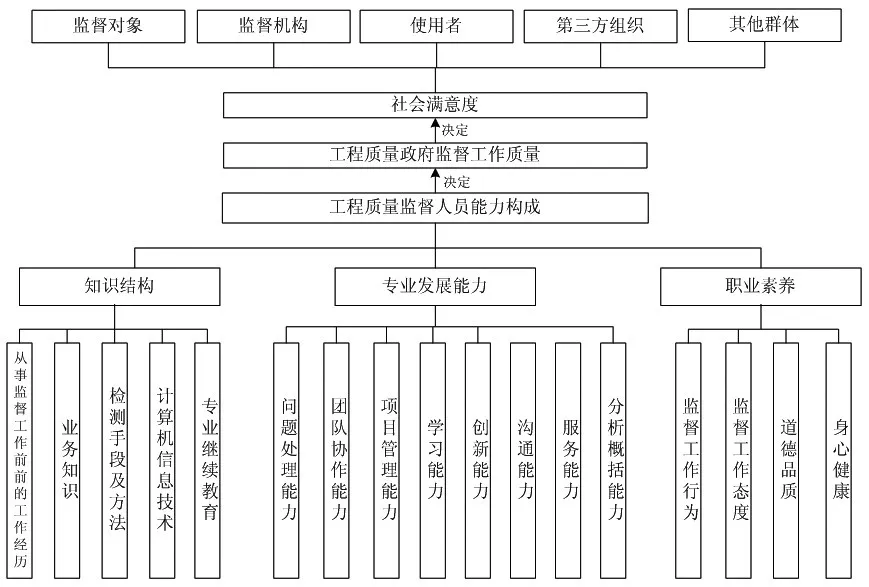

在运用能力素质模型选取工程质量监督人员能力构成要素的过程中,借助常用的行为事件访谈法(BEI),综合工程质量政府监督工作属性及已有工程质量监督人员能力研究成果[7],将工程质量监督人员需要具备的能力素质划分为知识结构、专业发展能力、职业素养。其中,职业素养是指工程质量监督人员除需要健康的身心外,还要具备一定的道德品质,能够在从事监督工作的过程中能按照相关规定保证监督工作的严谨性和规范性。知识结构是指从事工程质量监督工作应该掌握和具备的知识结构和技能。主要包括业务知识、检测手段和方法、计算机技术等基础知识,以及监督人员可能通过实践和继续教育获得的工程质量监督相关知识等,相对于专业发展能力,知识结构具有显性特征,较为容易衡量和培训。专业发展能力是指人身上潜在地做好工程质量监督工作的能力,包括学习能力、问题处理能力、监督服务能力、沟通能力、团队协作能力、分析概括能力、项目管理能力、创新能力。相对于知识结构,专业发展能力较为隐蔽,可衡量性差,需要经过长期的学习、实践、培养才能形成,并且相对于其他两项素质,专业发展能力处于主导和决定性地位。考虑主任监督员、监督员、助理监督员在工程质量监督工作中的不同能力需求,分别对专业发展能力中能力要素进行层级划分与行为描述。

2 工程质量监督人员能力评价体系构建

工程质量监督是受政府委托的执法监督,其根本目的是维护国家和公众的利益。工程质量监督机构履职能力以达到社会全面满意为最终目标,社会满意度作为社会成员的一种满足程度测量,以此为视角来评价工程质量监督人员能力。要求社会成员成为评价主体,为提高监督人员能力评价的可操作性,按不同的利益诉求及其与工程质量监督工作的紧密度,结合工程项目利益相关者研究成果[10],将社会成员分为五个社会群体,对工程质量监督监督人员能力进行全方位评价。社会群体划分为:监督机构(政府)、监督对象(开发商、材料与设备供应商、勘察设计方、施工方、监理单位、物业管理方)、使用者、第三方组织(行业协会、科研教学机构、咨询评估机构)、其他群体(如项目周边的社区和群众等)。评价体系如图2所示。

图2 社会满意度视域下的工程质量监督人员能力评价体系

2.1 评价指标权重确定

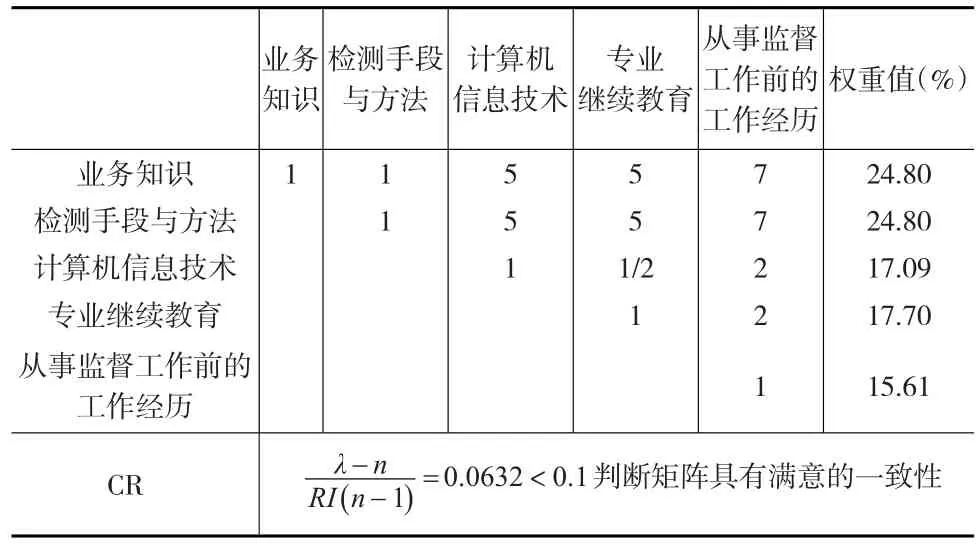

社会满意度作为社会成员的一项社会心理指征,以此为切入点构建的工程质量监督人员能力评价模型各指标必定会存在纵向和横向关系,因此采用网络层次分析法计算评价指标权重。首先利用多专家群体综合评判法,确定各指标关联情况;再运用德尔菲法比较指标之间的重要程度,利用九级梯度法给出某个指标相较于另一指标的重要性数值,构建判断矩阵(见表1至表4)。

表1 工程质量监督人员能力评价准则层判断矩阵

表2 知识结构判断矩阵

表3 专业发展能力判断矩阵

表4 职业素养判断矩阵

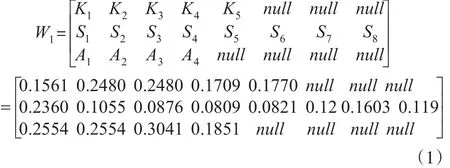

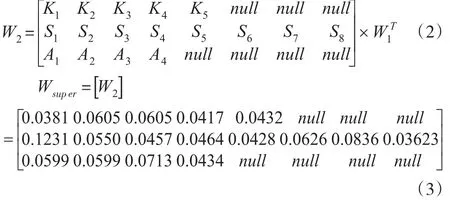

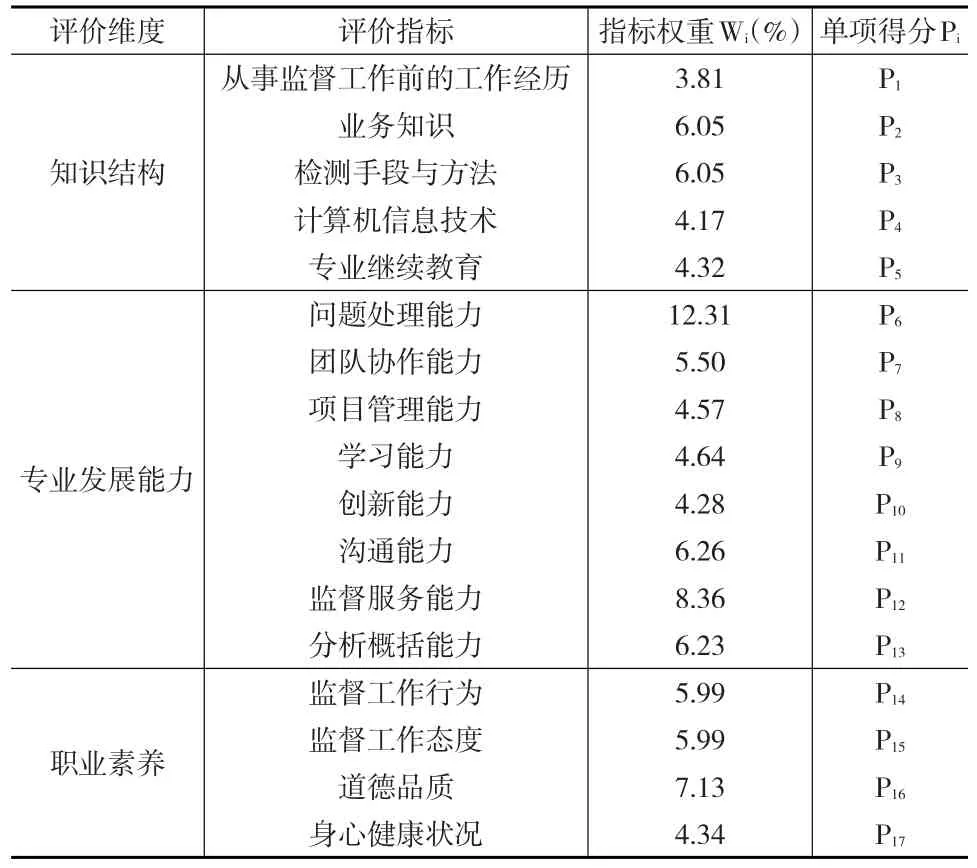

利用Super Decision软件计算得到工程质量监督人员能力评价体系各指标权重,过程如式(1)至式(3)所示,最终权重如下页表5所示。

表5 工程质量监督人员能力评价指标权重

2.2 评价结果

通过计算可得工程质量监督人员能力各评价维度所占比例为知识结构24.40%、专业发展能力52.15%、职业素养23.45%。各个社会群体分别对比工程质量监督人员能力素质模型中监督人员能力层级及行为表现,根据监督人员实际表现情况,以百分制对工程质量监督人员各项能力进行评价。最终评分占总分F比重为:使用者20%、监督对象20%、监督机构20%、第三方组织20%、其他群体20%。

3 某市工程质量监督人员能力评价工作的改进

某市建筑安装工程质量监督站,在编在岗91人,其中研究员级高级工程师8人,副高职称35人,博士1人,硕士15人。为加强该监督机构的人力资源管理,调动监督人员工作的积极性,相关部门成立了专门的能力评价小组,采用社会满意度视阈下的工程质量监督人员能力评价体系,对该市工程质量监督站的监督人员的能力管理工作进行改进。

3.1 评价流程

能力评价小组根据当地经济文化水平,组织对该工程质量监督站的监督人员进行能力评价,评价分为三个步骤完成。首先结合当地政治、经济、文化水平,采用德尔菲法制定评价准则;其次,采用问卷调查法获取各社会群体对工程质量监督人员能力的满意度评分;最后根据评价结果,做出相应处理。评价流程如图3所示。

图3 社会满意度视域下的工程质量监督人员能力评价指标及对应权重

3.2 评价准则

同理可分别得到工程质量监督人员知识结构评分K、专业发展能力评分S、职业素养评分A,其中Kj=

社会满意度视域下的工程质量监督人员能力评价结果计算过程为:根据不同评价群体得使用者评分F1、监督对象评分F2、监督机构评分F3、第三方组织评分F4、其他群体评分 F5,其中

工程质量监督人员能力社会满意度评定:

由于能力评价体系构建过程中,根据工程质量监督工作对主任监督员、监督员、助理监督员能力需求的不同,本文进行了相应的能力层级划分和行为描述。社会群体进行评价操作时,按照不同岗位的能力层级及行为描述满足程度分别进行评分,所以社会满意度评定结果呈现可针对不同监督员采取同一标准。工程质量监督人员能力评价各项得分与社会满意度匹配程度如表6所示。

表6 工程质量监督人员能力评价的社会满意度匹配

3.3 评价结果及分析

采用现场发放或邮寄测评表格的方式完成工程质量监督人员能力评价基础数据采集,公众根据不同岗位监督员能力层级的要求,按百分制对监督人员各项能力逐一进行评分。汇总整理数据得到该工程质量监督站监督人员能力评价结果,如表7所示。

表7 某市工程质量监督人员能力的社会满意度测评结果

由表7可知,该市工程质量监督人员能力达到社会满意的人数为83人(F≥70),占总人数的91.2%,社会对该市监督人员能力整体满意度良好,但满意程度较低,基本满意(80>F≥70)人数达42人,占社会满意总人数的50.6%。其中工程质量监督人员能力构成的三个维度中,社会对监督人员职业素养的满意度(A≥70)最高达100%,其次是知识结构(K≥70)达96.7%,社会对该市监督人员专业发展能力的满意程度(S≥70)明显低于其他两项,只有62.64%,且基本满意(80>S≥70)人数占满意总人数的63.16%。因此,该市工程质量监督人员专业发展能力相对知识结构和职业素养存在明显不足,需要采取相应措施进行能力提升。

从评价操作的实际情况来看,以社会满意度为视角的监督人员能力量化评价过程,既能实现单项能力评价的相对性,又能实现整体能力评价的绝对性。除了可以全面评价监督人员的各项能力,弥补原有机构考核的不足外,还能帮助监督机构发现监督人员能力的具体不足之处,有针对性地开展监督人员能力提升工作,消除社会的不满意因素,最终实现社会满意度整体提高的最终目标。

4 结束语

社会满意度视阈下的工程质量政府监督人员能力评价要求工程质量政府监督机构形成开放的资源管理系统,履行更多公共职能。在做好工程建设领域的技术引领、政策法规制定、标准规范推陈出新的同时,引导相关责任主体主动进行工程质量改进,构建与时俱进的动态质量管理体系。因此,在制度保证的前提下,以社会满意度为核心的工程质量监督人员能力管理体系能够帮助监督机构实现工程质量的全面监督,维护公众权益,形成社会对工程质量整体满意的良好局面。

参考文献:

[1]李宁宁,张春光.社会满意度及其结构要素[J].江苏社会科学,2001,(4).

[2]王今,马海群.政府开放数据质量的用户满意度评价研究[J].现代情报,2016,(9).

[3]王欣,吴江.公共就业服务满意度评价及指标体系构建——基于服务型政府导向的研究[J].中国人力资源开发,2013,(7).

[4]谭元戎,孙剑平.基于德尔菲法的营销人员能力成熟度评价指标体系构建[J].经济问题探索,2012,(4).

[5]傅昌,李伟,刘军,史秀欣,胡雨亭.医院统计人员胜任力评价指标体系构建研究[J].中国卫生统计,2015,(2).

[6]徐凤菊,代丽娜.ANP在高新技术企业研发人员绩效考核中的运用[J].财会月刊,2008,(29).

[7]郭汉丁,房志勇,张印贤.建设工程质量政府监督管理评价理论与实践[M].北京:中国建材工业出版社,2010.

[8]张静晓,任列艳.工程质量政府监督系统架构及业务模型研究[J].建筑经济,2014,(5).

[9]毛小平,陆惠民,李启明.我国工程项目可持续建设的利益相关者研究[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2012,(2).