强度维度下的环境规制对绿色技术进步的影响

2018-04-11姚小剑杨光磊

姚小剑,何 珊,杨光磊

(西安石油大学 经济管理学院,西安 710065)

0 引言

上个世纪80年代一种普遍的观点是环境规制对绿色技术进步存在“成本效应”,比较经典有代表性的是Collop和Roberts(1983)[1]和 Cray(1987)[2]的研究,他们认为环境规制会增加企业的成本,成本的增加限制了企业的科技研发支出,不利于绿色技术的研发。到了90年代,基于Porter等的研究基础,Jaffe等(1995)[3]、Dean等(2000)[4]以及赵红(2007)[5]、王兵等(2008)[6]和张成等(2010)[7]诸多学者的研究发现环境规制对绿色技术的影响主要取决于“创新补偿效应”的大小,如果在一定的环境规制强度下,“创新补偿效应”能够弥补“成本效应”的部分,从时间维度上来看,这种弥补需要一个较长的时期,因此在短期内抑制效应更加明显。显然,他们之后的研究也是对波特假说的验证,说明环境规制强度与绿色技术进步之间存在“U”型关系。为了更精确的说明环境规制强度与技术进步的“U”型关系,张成等(2010)[7]构建了环境规制强度与企业技术水平的数理模型,他采用不考虑非期望产出的数据包络分析(DEA)测算技术水平,本文旨在研究环境规制强度对绿色技术进步的影响,通过构建一个基于期望产出和非期望产出的方向型距离函数,将环境因素纳入技术效率的测算,进而分解出绿色技术进步指数。张成等[7]所构建的模型中的生产函数仅以资本作为投入要素,为了使模型中投入要素与考虑期望产出的数据包络分析(DEA)保持一致,本文进一步引进劳动力和能源作为投入要素。

1 数理模型

首先,假设环境污染均是各地区在生产过程中产生的,产出越大,污染排放量越大。为了使模型便于理解,首先设定技术水平是希克斯中性的,同时各地区的污染排放不能超出环境规制最低排放要求,各地区的生产遵循利润最大原则。设定地区的收益函数为R=P⋅A(KA,LA,EA)f(KP,LP,EP),其中P为产品价格,A为生产技术水平,f为不变技术水平下的产出水平,A和f分别是KA、LA、EA和KP、LP、EP的函数,KA、LA、EA分别表示生产中技术资本投入量、劳动投入量和能源投入,KP、LP、EP分别表示生产中的资本投入量、劳动投入量和能源投入量。因此可以定义A(KA,LA,EA)f(KP,LP,EP)为生产函数,为方便本文用F表示生产函数。

同时,假设产品及要素市场都是出清状态,产品及要素的价格不受产出影响。定义W(F,E)为污染排放函数,E为污染治理支出,由此可以看出污染排放函数是生产水平(F)和污染治理支出(E)的函数。根据Forster(1980)[8]、Selden和Song(1995)[9]对污染函数的描述,对W(F,E)进行偏导数运算得W′(F,Eˉ)>0,W′(Fˉ,E)<0 ,说明污染排放与产出水平正相关,污染治理支出保持不变,随着产出水平的增加,污染排放随之增加,污染治理支出与污染排放负相关,产出水平保持不变,随着污染治理支出的增加,污染排放随之减少。污染排放在生产过程中经常受到种种约束,污染治理支出也不会无限增加,即所有的生产都在一定的环境规制下进行。因此,面对环境规制的压力,生产过程中往往会通过两种途径控制污染排放,其一是“治污技术进步效应”,即通过污染支出控制污染排放,其二是“创新补偿效应”,即通过技术创新或者技术进步,提高产出水平,虽然产出水平的增加会带来污染排放的增加,但技术带来的产出水平可以有效弥补污染治理支出的部分。

一般地,将总技术水平作为生产技术水平的函数,通常定义总技术水平为TA,且假设该技术是中性的。根据上述两种效应可以发现,总技术水平函数是生产技术和污染治理技术的函数,污染治理技术实际上是绿色技术的一种,本文以污染治理技术表示绿色技术,把总技术水平看成是生产技术水平和污染治理技术水平的函数,将总技术水平定义为T(A,E),“治污技术进步效应”和“创新补偿效应”说明和均成立。事实上,总技术水平可以分离为生产技术进步(TA)和污染治理技术进步(TE),即T=TE+TA。进一步分析,若→∞,说明污染治理很小时,边际污染治理技术进步十分明显,若,说明污染治理支出接近产出水平时,边际污染治理技术进步几乎为0。本文为了更好描述环境规制对绿色技术的影响,假定所有的技术都是中性的,不具有偏向性,且将污染治理技术引入总技术水平,以此作为绿色技术,这里的绿色技术是中性的。

为了更清楚的分析环境规制强度对绿色技术进步的影响,因此,有必要对“治污技术进步效应”和“创新补偿效应”进一步区分。各地区的总生产集是生产函数A(KA,LA,EA)f(KP,LP,EP),总生产集会支出一部分用于污染治理,设αA(KA,LA,EA)f(KP,LP,EP),0<α<1为污染治理生产集,α是总产出中用于污染治理支出的部分,本文采用污染治理支出占比表示环境规制强度,为简化形式将其定义为:αA(KA,LA,EA)f(KP,LP,EP)=E。此外,为方便区分,环境规制用M表示。

基于环境规制约束,定义各地区生产最优化行为如下:

约束条件:

最优化求解过程如下:

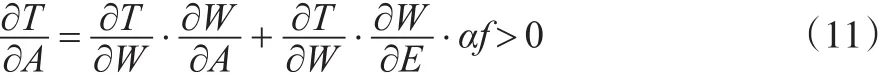

上述是最优化一阶偏导数,结合复合函数求导方法,联立式(3)和式(9)解得式(10):

式(10)表明一阶最优成立的条件是产出污染边际增加量等于污染治理边际减少量。W(F,E)表示在一定的环境规制约束下,最终所产生的污染。环境规制强度较弱时,最终所产生的污染比较多,环境规制强度较强,最终所产生的污染则较少,最终无污染产出只在理论上成立,现实中的经济活动必会产生污染。此外,上述定义了各地区的技术函数中的,可以改写为如下形式:

对污染排放函数中的生产技术水平进行偏导运算得到如下形式:

联立式(10)、式(11)、式(12)可得如下形式:

由式(3)可以进一步变换为如下形式:

代回式(3)中,得到λ<0,再继续将λ<0带入式(10),得到

为了使环境规制强度与绿色技术进步的关系更加明确,上述分析已经得出环境规制强度与污染排放量存在负相关的关系,不妨回到式(13)中进行以下两步分析。

①当α∈(0,0.5),,且,由此推导出。环境规制强度处于下降趋势时,各地区的技术水平也不断下降。即环境规制强度较弱时,其与技术水平负相关。

②当α∈(0.5,1),,且,由此推导出可正可负。但当α→1,说明厂商的污染治理支出很大,,则。因此,当环境规制强度很大时,能排放的污染持续降低,此时各地区的技术水平会得到提高。即环境规制强度较强时,其与技术水平正相关。

论证得到命题:环境规制强度较弱时,其与绿色技术进步负相关,环境规制强度较强时,其与绿色技术进步正相关,即环境规制强度与绿色技术进步之间符合“U”型关系。

2 计量模型及指标测算

由于环境规制强度对绿色技术的影响不再是简单地线性关系,本文借鉴库兹涅茨二次曲线分析法,构建计量模型如下:

其中,i表示各省份,t表示时间,被解释变量为绿色技术进步指数(GTECH),核心解释变量为环境规制强度(ER),控制变量主要有外商投资(FDI)、对外贸易(TRADE)、技术市场成交总额(MT)、研究与试验发展经费内部支出(RD)和研究与试验发展人员全时当量(FTE),α0表示截距项,β为待估参数,εit为随机扰动项。由于环境相关数据难以获取,所选实证样本为中国30个省(市、直辖市)2000—2014年的面板数据,数据来源于《中国统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》以及各省统计年鉴,其中对部分缺失的数据做了估算补充处理。具体测算方式如下:

(1)绿色技术进步指数的测算。本文的绿色技术进步指数是基于全局曼奎斯特-卢恩伯格生产率指数(GML)分解的结果,假设有K个面板决策单元和面板时间刻度T,在全局非径向、非角度和考虑非期望产出的DEA框架下构建SBM方向型距离函数,以(xt,yt,bt)和(xt+1,yt+1,bt+1)为面板决策单元(各地区)在第t期和第t+1期的投入产出向量,并引入松弛变量,利用MaxDEA Pro 6软件测算出技术效率θ。

借鉴zhou等(2008)[10]的做法,通过对SBM模型测算出来的全局第t+1期与第t期的技术效率θ构建全局曼奎斯特-卢恩伯格生产率函数(GML),并进一步对其分解,具体做法如下:

虽然景维民和张璐(2014)[11]在研究中使用全局曼奎斯特-卢恩伯格(GML)生产率指数作为绿色技术进步指数的衡量指标,事实上GML生产率指数还可以进一步分解为效率改善(GMLEC)和技术进步(GMLTC)两部分,为了最大程度减少测算引起的偏误,本文对GML指数进一步分解。张成等[7]在研究环境规制对企业技术进步影响时采用数据包络分析(DEA)测算技术进步,本文将环境因素纳入技术效率的测算框架,考虑了非期望产出,因此,本文以GMLEC为绿色技术进步(GTECH)的衡量指标。

为了测算全国30个省市的全局曼奎斯特-卢恩伯格生产率指数,需要各地区的投入产出数据。(1)投入指标。资本投入量(K),采用单豪杰(2008)[12]提出的永续盘存法,资本投入表示为:和σ依次表示第i个省第t年的资本存量、固定资本形成总额和固定资产价格平减指数以及资产折旧率;劳动投入量(L),用地区就业总人数表示;能源投入量(E),用地区能源消费总量表示。(2)产出指标。期望产出(GDP),对GDP做2010年不变价格处理;非期望产出(SO2),限于数据可获取性及统计口径的一致性,选用SO2排放量为非期望产出。见图1所示。

图1 全国及三大地区绿色技术进步指数

图1是全国及三大地区绿色技术进步指数折线图。如图1所示,全国及三大地区的绿色技术进步指数波动趋势基本一致,均呈波动上升趋势,但上升幅度存在差异,2000年,三大地区的绿色技术进步都为1,截止2014年,东部地区上升到1.58,中部地区上升到1.31,西部地区上升到1.15,在三大地区中上升幅度最小。从2000—2014年整体来看,东部地区其指数高于中西部地区,中部地区从2002年之后一直高于西部地区,从图中可以看出,绿色技术进步指数区域差异性比较明显,也体现出分区域讨论的必要性。

(2)环境规制强度的测算。环境规制所涉及的都是比较抽象且难以量化的政策法规,运用相关环境指标测算环境规制强度也仅仅是对强度的一种拟合,环境规制强度本身并没有统一的衡量标准。为了与数理模型中环境规制强度保持一致,本文所构建的数理模型中环境规制强度用环境污染治理支出占GDP比重表示,本文以环境污染治理支出占比表示环境规制强度。见下页图2。

图2是全国及三大地区环境规制强度折线图。全国来看,2000—2014年环境规制强度呈波动上升趋势,由2000年的1.06增加到2014年1.54,可以看出环境规制的力度在不断增强。分地区来看,东中西部的环境规制强度均呈波动上升的趋势,其中增幅最大的地区是西部,有2000年的1.29上升至2014年的1.98,中部地区在2000—2009年间,其环境规制强度相对弱于东部地区,从2009—2014年出现交替领先现象,从过去的15年总体相比较,东部地区的环境规制强度上升幅度最小。不管是全国还是三大地区,环境规制强度均上升的现象,表明污染治理投资总额的增幅大于地区生产总值的增幅。

图2 全国及三大地区环境规制强度

(3)控制变量的测算。外商投资(FDI)用外商直接投资占该地区国民生产总值比重表示,对外贸易(TRADE)用进出口总额占该地区国民生产总值比重表示,科学技术支出(MT)用技术市场成交总额占该地区生产总值比重表示,研究与试验发展经费内部支出(RD)和研究与试验发展人员全时当量(FTE)。

3 实证检验

3.1 变量的统计特征

各变量描述性统计性质见表1。本文所选样本为全国30个省(市、自治区)2000—2014年的面板数据(由于西藏自治区数据缺失严重,故将其从研究中剔除),共计450个样本数据。从统计性质来看,我国绿色技术水平整体较低,均值为1.155,由于平均变化率大于1,说明总体绿色技术在不断进步,环境规制强度的平均值只有1.282,说明我国目前的环境规制强度依然处于相对较低的水平。从标准差来看,变量均存在较大差异,波动明显,存在明显变异性,表明通过相关变量的调整来促进绿色技术进步具有很大潜力,也反映出该数据适合回归使用。

表1 各变量描述性统计

3.2 异方差及相关性检验

表2是计量模型的异方差及相关性检验结果。由表2可知,以下三种检验在显著性水平1%时均显著,故检验强烈拒绝“无组间异方差”、“无组内自相关”和“无组间同期相关”的原假设,即计量模型存在“组间异方差”、“组内自相关”和“组间同期相关”。若计量模型存在异方差及相关性,仍然进行OLS回归,会对估计结果的有效性产生很大的伤害,针对异方差及相关性问题,运用全面FGLS估计时可以有效消除以上问题对估计结果的干扰,全面FGLS估计则比OLS更加有效,因此本文选择全面FGLS进行估计。

表2 异方差及相关性检验

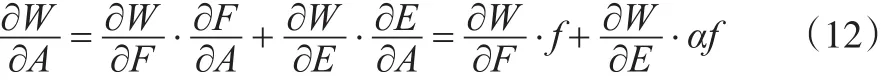

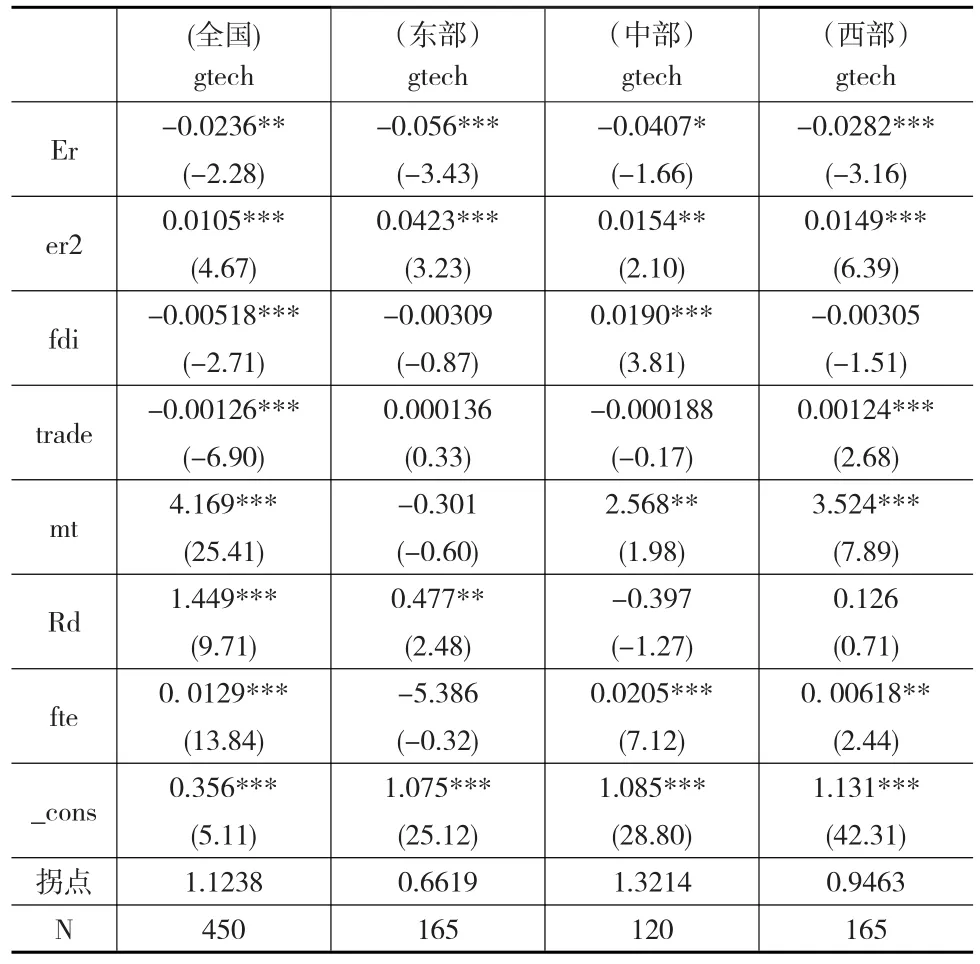

3.3 实证检验结果及分析

考虑到中国各区域间在经济发展水平与环境规制政策存在较大的差异,因此,将中国30个省份划分为东部、中部和西部三大区域进行分析。采用stata12.1软件,根据存在异方差及相关性的全面FGLS回归方法,回归结果见表3。

表3是全国及三大地区环境规制强度对绿色技术进步的计量模型估计结果。由表3可知,环境规制强度与绿色技术进步之间存在“U”型相关关系,不管是全国还是三大地区,从环境管制强度与绿色技术进步的关系来看,一次项弹性系数为负,二次项弹性系数为正,并且在给定的统计水平上均显著,全国及三大地区的“U”型关系依次通过了5%、1%、10%和1%的显著性水平检验。检验结果恰好与理论推导结果相吻合,即强度维度上的环境规制与绿色技术进步之间存在显著地“U”型关系。从拐点来看,东中西三大地区的拐点依次为0.6619、1.3214、0.9463,说明东部和西部地区相较于中部地区更易突破“U”型曲线的拐点,东部地区又比西部地区更容易突破“U”型曲线的拐点。

表3 全国及三大地区环境规制强度对绿色技术进步的模型估计结果

从计量模型中所选择的五个控制变量来看,对我国三大地区的绿色技术进步也有不同程度的影响。外商投资(fdi)和东部、西部地区绿色技术进步负相关,但这种相关性在统计上不显著,从显著性来看,其和中部地区的绿色技术进步在1%的显著性水平上显著正相关。对外贸易(trade)对东部地区的绿色技术进步有促进作用,抑制中部和西部地区的绿色技术进步负相关,但仅有西部地区通过了1%的统计水平检验。技术市场成交额占比(mt)和东部地区的绿色技术进步负相关,但在统计上并不显著,但对中西部地区的绿色技术进步有促进作用,且通过了5%和1%的显著性水平检验。研究与试验发展经费内部支出(rd)和东部、西部地区的绿色技术进步正相关,只有前者通过了显著性检验,后者在统计上不显著,与中部地区的绿色技术进步负相关,不过没有通过显著性检验。研究与试验发展人员全时当量(fte)对东部地区的绿色技术进步存在抑制作用,且没有通过统计上10%的显著性检验,对中部和西部地区的绿色技术进步有明显的促进作用,并依次通过1%和5%的显著性水平检验。

需要进一步解释说明的是,二者之间为什么会存在“U”型相关关系,比较合理的解释是从成本的角度来看,污染治理支出和绿色技术研发支出都会产生一定的成本,即环境成本和绿色技术成本,两种成本之间存在“替代效应”。当环境规制强度较弱时,意味着该地区从产出中抽离用于环境污染治理的比例很小,即环境成本小于绿色技术成本,该地区会将绿色技术研发中的部分支出抽出用于污染治理,这样会大大缩减绿色技术研发开支,从而不利于绿色技术进步,实际上,只要绿色技术研发成本大于环境污染治理成本,环境规制就会对绿色技术进步有抑制作用,这主要是由于环境成本和绿色技术成本之间存在“成本替代效应”。按照上述解释,环境规制强度较强时,对应的环境成本较大,而绿色技术研发成本相对比较稳定,环境成本会高于绿色技术研发成本,这种“成本替代效应”便会消失,该地区重点偏向成本较小的绿色技术研发,绿色技术研发开支增加,尽管绿色技术研发支出增加会增加绿色技术成本,但绿色技术会一定程度减少环境成本,因此会提高绿色技术的研发力度,从而有利于绿色技术进步,这主要是由于环境成本和绿色技术成本之间存在“绿色技术创新补偿效应”。因此,环境规制强度与绿色技术进步之间会存在“U”型相关关系。基于三大地区“U”型曲线转折点的不同,可能的解释是,经济发展水平和环境规制形式本身存在一定的差异,东部地区更容易突破拐点是由于产出水平本身大于中西部地区,用于发展绿色技术和污染治理的开支较大,还有另外一种可能是由于东部地区近年来更注重创新驱动发展,其绿色技术研发相比较中西部具有明显优势,西部地区易于中部地区突破拐点由于中部地区重点发展重工业,其污染排放量本身大于西部地区。

4 结论

本文从强度维度的视角下,理论和实证分析了全国30个省(市、自治区)环境规制对绿色技术进步的影响。通过构建数理模型,推导出有关环境规制强度与绿色技术进步的相关关系,运用2000—2014年各省面板数据对理论命题进行检验。首先,通过数理推导得出命题:强度维度上的环境规制与绿色技术进步具有“U”型相关关系。其次,实证检验结果表明,三大地区的环境规制强度与绿色技术进步符合理论分析中的“U”型关系。最后,通过对“U”型曲线拐点的计算,发现三大地区的拐点并不会同时出现,东部地区相较于中西部地区更容易突破拐点,西部地区比中部的地区更易突破拐点。

参考文献:

[1]Gollop F M,Roberts M J.Environmental Regulations and Productivity Growth:The Case of Fossil-Fueled Electric Power Generation[J].Journal of Political Economy,1983,91(4).

[2]Gray W B.The Cost of Regulation:OSHA,EPA and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1987,77(77).

[3]Jaffe A B,Stavins R N.Dynamic Incentives of Environmental Regulations:The Effects of Alternative Policy Instruments on Technology Diffusion[J].Journal of Environmental Economics&Management,1995,29(3).

[4]Dean T J,Brown R L,Stango V.Environmental Regulation as a Barrier to the Formation of Small Manufacturing Establishments:A Longitudinal Examination[J].Journal of Environmental Economics&Management,2000,40(1).

[5]赵红.环境规制对中国产业技术创新的影响[J].经济管理,2007,(21).

[6]王兵,吴延瑞,颜鹏飞.环境管制与全要素生产率增长:APEC的实证研究[J].经济研究,2008,(5).

[7]张成,陆旸,郭路等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2).

[8]Forster B A.Optimal Energy Use in a Polluted Environment[J].Journal of Environmental Economics&Management,1980,7(4).

[9]Selden T M,Song D.Neoclassical Growth,the J Curve for Abatement,and the Inverted U Curve for Pollution[J].Journal of Environmental Economics&Management,1995,29(2).

[10]Zhou P,Ang B W,Poh K L.A Survey of Data Envelopment Analysis in Energy and Environmental Studies[J].European Journal of Operational Research,2008,189(1).

[11]景维民,张璐.环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步[J].经济研究,2014,(9).

[12]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,(10).