基于情绪博弈的行为经济学决策模型构建

2018-04-11徐乔梅

徐乔梅,廖 冰

(1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044;2.重庆商务职业学院 商贸管理系,重庆 401331)

0 引言

基于理性假设的科学主义为获取决策逻辑的一致性,排斥对个体情感及社会心理的考量,在确立理性法则正统地位的同时,却把人类情感和社会心理等非理性因素排斥在经济学之外。20世纪以来,作为研究人类心智工作机制的前沿性学科,认知科学在心理学与经济学之间架起了一座沟通的桥梁,成了一门新兴的世界性显学。与传统经济学相比,认知科学认为,作为输出性因变量,决策是人类情感、逻辑理性与交互环境的函数集合。认知科学的兴起在对基于理性假设的传统经济学提出重大挑战的同时,对理性经济学的发展也起到了修正与指示作用。认知科学认为,人类情绪(情感)是触动个体理性决策的动力系统。因为情绪内置丰富的环境信息,具有“先天性”特质和适应性功能。人类情绪能自我感受外界刺激,并实施或积极或消极的印证。另外,情绪是心理学研究的重要参变量,借助情绪机制,有助于解释经济决策中“情绪短路”的心理现象。在金融投资领域,“情绪短路”或“非理性疯狂”无处不在,这种心理情绪也只是情绪系统在投资过程中的惯常反应。事实上,从20世纪后半叶始,理性科学主义学派的经济学者也试图注重对人类情绪和社会心理的研究,并将其运用到诸如社会家庭消费、财务金融投资、跨期投资决策等领域。本文将个体情绪等心理学变量置入经济决策的研究范式,在Butler(2007)研究基础上,构建基于心理情绪的行为经济学投资博弈模型,并据此做出博弈运算与解释。

1 基于心理维度的行为博弈及其情绪函数

本文在Butler(2007)情绪计算博弈(Mood Computing Game)模型基础上加以改进,将社会心理(以“个体情绪”变量表征)置入投资决策分析域。假设在投资市场存在甲、乙两个参与人,分别为金融投资标的购买者(增持者)与抛售者(减持者),博弈图如图1所示。

图1 置入情绪变量的投资市场博弈图

假设市场只有一个投资标的,此投资标的在甲、乙两投资主体间分配。初始状态下,甲对该投资标的拥有比例为q0,q0∈[0,1],乙则拥有1-q0。甲、乙实施以下行为选择:继续增持(减持)、持原股不动或操纵市场(迎战)。在第一轮博弈中,甲选择继续增持,乙要么减持要么或拒绝减持;第二轮博弈中,乙选择减持则博弈结束,或乙拒绝减持;第三轮博弈中,甲持原股不动则博弈结束,或操纵市场对乙构成挑战以迫使乙减持,此时博弈结果为获胜方获得全部股份。

为此,令甲成功的概率为p,操纵市场的成本为c甲,乙因为甲操纵市场而付出的迎战代价为c乙。mC甲、mC乙分别为甲操纵市场产生耗散c甲、c乙后而带来的负心理情绪,ξ甲、ξ乙则为两者的心理敏感系数,mr甲、mr乙分别为甲乙情绪分辨率。于是,根据Butler Christopher K.(2007)的研究,甲、乙双方参与主体行为博弈的获取情绪函数f(x)和损失情绪函数g(x)为:

于是,得到双博弈的获取情绪ms和损失情绪mf,由以下公式(2)表述:

假设p为甲乙双方的操纵市场或应对挑战的能力,u(p)为参与主体的能力函数,则其参与主体的操纵情绪函数或应对挑战情绪函数mc为:

2 博弈主体的可置信威胁及其行动策略的情绪函数解

在不考虑操纵市场引发负情绪的情况下,增持无需额外成本,由式(2)可知甲的增持情绪为:

上式中,Δqd=qd-q0为增持份额,qd∈[0,1],为增持后甲持有总额。于是,根据式(1)分别得出操纵成功和操纵失败的心理情绪,再将操纵市场引发的心理负情绪纳入函数变量,于是,根据式(2)得到甲操纵市场的情绪值:

令mr甲+mc甲=k甲m甲>0,得到:

甲的操纵市场情绪为负时,其行动威胁不可信。根据理性经济人假设,甲的理性策略应该为:当操纵情绪为正而维持现状的效用大于操纵效用时,则维持现状。令,求解甲操纵市场时的q0解,有:

上式显示:操纵成本对甲的行动具有重要影响。当甲持有投资标的达到或者超过上式q0的两种情景时,甲的挑衅威胁就将失去作用,威胁行动不可信。

甲选择操纵市场是以乙拒绝策略(即捍卫自身份额)情绪为正为基础的。于是,甲只有维持现状情绪为正时,才选择维持现状。据式(3)得:

另设mc甲-mr甲=k甲m,甲,所以,甲维持现状情绪为:

当甲的挑战情绪为正将选择操纵市场,此时有操纵市场情绪为:

操纵市场后,如果甲对投资标的的持有份额还是小于qdmаx,则将进一步激发甲的挑衅情绪,直到满足条件qd>qdmаx为止。

3 迎战情绪与捍卫策略

假定甲的挑衅必然带来乙的耗散,所以,乙拟采取损失情绪函数。令xd为乙对甲的挑战预期,根据式(2),有:

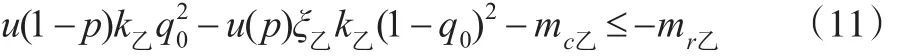

根据式(2)可得乙接受挑战的战赢情绪和战败情绪,再将迎战的耗散成本及其据此引发的负情绪加以考虑,可得乙的迎战情绪。如果乙的迎战情绪为负,则以下公式成立:

当乙的迎战情绪为负,而又不甘愿妥协(大于妥协情绪),即式(12)不成立时,乙将不会与甲战斗到底但仍会坚持守住自己本有的原股份。所以,此时如果捍卫情绪为正,乙选择坚守,否则,坚守策略不可信,于是有:

令mr乙+mc乙=k乙m乙>0 ,于 是 :(1-q0)2-m乙≥0,所以乙实施捍卫行为的qd(qd=xdh)值满足:

求解式(14),得:

如果甲操纵市场后的持有份额还是小于xdhmin,此时,甲可能会进一步加大操纵力度,乙方如果觉得迎战成本高于妥协成本时,乙的捍卫情绪为负,此情况下,理性的乙可能放弃迎战。也即在式(15)成立的条件下,如果qd<xdhmin,甲方的操纵行为不会促成乙的迎战情绪,此时的博弈均衡为(xdhmin,1-xdhmin)。

4 行为选择与决策互动

甲乙参与主体的行为选择既是各自自身利益最大化的效用决策,又是对方决策的互动体。根据张国锋(2015)的观点,决策互动除了博弈对博弈外,还有决策对决策、博弈对决策、决策对博弈这3种形式。为避免重复,接下来仅分析决策对决策的决策互动形式。

假设甲、乙仅考虑自身效用与立场,甲的投资增持心理期望份额为qdmаx,如果q<qdmаx,甲将选择挑衅策略,实施操纵市场行动。乙的迎战情绪大于妥协情绪时,采取迎战策略,或全面战斗或捍卫原本份额。根据式(13),可得:

即如果参与主体甲通过博弈后,乙的投资比例小于1-xdmin,乙就会迎接甲的挑战,根据式(17)可得:

公式(18)表明,甲乙决策互动后,两者所持份额达到均衡水平,挑战停止。导致出现这种结果的原因在于,在决策对决策的行为互动中,参与双方所掌握的信息有限,各方都持保守态度,不会“轻举妄动”。

另外,在博弈对决策的行动互动中,假设参与一方为博弈模式,另一方为决策模式。于是,博弈模式的一方事先并不知道对方的行动策略,他为了进一步“打听虚实”,会事先采取增持策略,将其持有份额维持在xdmаx的水平,如果对方采取妥协策略,则停止博弈,否则判断对方的情绪函数,采取相应策略,以避免冲突的进一步升级。

5 结论

由上文分析可知:(1)迎战成本(耗散)对投资市场参与主体甲、乙的行动策略影响较大:乙的迎战成本(耗散)越大,市场操纵者甲的挑衅积极性越高(操纵情绪为正),乙的迎接挑战积极性越低(应对挑战情绪为负),此时(增持,减持)成为甲乙的行动均衡策略集;(2)情绪敏感系数对投资市场参与主体甲、乙的行动策略影响较大,主要表现为以下几种情况:其一,甲对增持情绪敏感系数大,操纵市场力度大,博弈进行一次即可达至均衡,此时的博弈形式对甲而言为“决策对博弈”形式,即甲基本上是在不考虑乙的迎战情绪的前提下展开行动的;其二,甲对增持情绪敏感度较大(但为正),乙的战斗情绪(或捍卫情绪)也为正时(此时减持情绪为负),甲操纵市场力度较大,同时乙的迎战能力也较强,双方基本要经过反复博弈才能达成均衡,此时的博弈形式对甲、乙而言均为“博弈对博弈”形式,即甲、乙势均力敌,此情况下的均衡结果是“胜者为王”,获胜者获得所有投资份额;其三,与第一种情景类似,所不同的是,甲乙对情绪的敏感度正好相反,此时,乙对减持情绪敏感系数大,迎战(或捍卫)态度高度积极,博弈也是进行一次即可达至均衡,此时的博弈形式对甲而言为“博弈对决策”形式,即甲的增持策略几乎不可行。

本文试图一改传统经济学只考虑理性逻辑而忽视心理变量的决策研究惯性思维,把心理情绪作为个体与个体进行博弈决策的影响因素,以从行为经济学层面揭示心理资本对社会博弈或个体决策的影响机理。并以此为理论依据,以资本市场标的投资为考察对象,为基于心理情绪博弈的行为经济学研究提供了可供参考的研究视角。事实上,社会是人类活动的场域,是个体互为交流、互为影响的统一体。决策管理离开了对人类心理的考察,必定是不完整、不理性的做法。对人类决策的理性研究必须考察人类心理的非理性因素,唯此方能完善决策理论,作出正确的决策行为,金融投资决策如此,企业管理决策如此,社会管理决策更是如此。

参考文献:

[1]Schultz W.Multiple Reward Signals in the Brain[J].Nature Reviews Ncuro-science,2000,(1).

[2]Kahneman D.Maps of Bounded Rationality:Psychology for Behavioral[J].American Economic Review,2003,(93).

[3]Butler C K.Prospect Theory and Coercive Bargaining[J].Journal of Conflict Resolution,2007,51(2).

[4]Tzieropoulos H,De Peralta R G,et al.The Impact of Disappointment in Decision Making:Inter-individual Differences and Electrical Neuroimaging[J].Frontiers in Human Neuroscience,2011,4(235).

[5]Reed L I,Katharine N,Zeglen,et al.Facial Expressions as Honest Signals of Cooperative Intent in a One-shot Anonymous Prisoner'S Dilemma Game[J].Evolution and Human Behavior,2012,33(3).

[6]诺斯.历时经济绩效:在接受诺贝尔经济学奖时的演讲[N].经济学消息报,1995-1-6.

[7]卿志琼.从认知科学到经济学:情绪介入经济决策的内在机理研究[J].财经研究,2012,(1).

[8]严贝妮,陈秀娟.情报学与认知科学的碰撞和交融——认知情报学的产生与发展趋势探微[J].情报理论与实践,2013,(9).

[9]张国锋,王牛,熊虎.情绪博弈的行为计算原理[J].系统仿真学报,2015,(1).

[10]王益文,张振,原胜等.重复信任博弈的决策过程与结果评价[J].心理学报,2015,(8).