母国网络关系嵌入性与企业跨国动态能力

——来自中国的经验证据

2018-04-10杜健,周超

杜 健, 周 超

(浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058)

一、引 言

跨国企业通常面临快速变化的环境,所处的全球交易市场常常伴随着激烈的竞争,表现为迅速变革的技术环境与不发达的经营诀窍等(Teece,2007),因此企业需要在国际化的过程中对已有的资源与能力进行动态管理,从而在复杂的动态环境下建立相适应的能力体系,获得持续的竞争优势。而动态能力被定义为能够对内外部资源进行有效协调、配置,并及时、快速、灵活地实现产品创新的能力(Teece和Pisano,1994),它与跨国企业的绩效密切相关,是企业国际化所需能力的重要表征(Teece,2007)。已有学者从不同视角论证了动态能力对于解释跨国企业行为的重要性,他们认为采用原有的资源基础观和知识基础观等静态资源理论无法解释全球动荡市场竞争环境中企业国际化能力的形成与提高,需要引入动态能力的观点对此进行有力的阐释(Prange和Verdier,2011)。随着国际化学者对动态能力观的逐渐重视,动态能力在跨国企业行为研究中得到了大量运用(Luo,2000;Griffith和Harvey,2001;Jantunen等,2005)。

随着中国企业国际化进程不断加快,面临的问题也逐渐显露,大多数企业都面临着资源匮乏、运营风险过大等外来者不利问题。企业所拥有的动态能力则使其能够更好地利用组织内外部的资源,缓解不同的市场环境所带来的竞争压力,进而获得持续的竞争优势(Luo,2000;Teece等,1997)。当前关于跨国动态能力的研究侧重阐述跨国企业动态能力对其进入模式、进入区位等重要选择的影响(Prange和Verdier,2011;Luo,2000,2002),对跨国动态能力的界定和描述尚未形成一致性的认识,影响其形成与提高的因素亦解释不足(盛斌和杨丽丽,2014)。不同于欧美发达经济体中的跨国企业,中国企业尚未积累起强大的管理能力和运营能力(Wang等,2012;Deng,2009),因此如何解释新兴跨国企业在国际化过程中动态能力的形成与提高具有重要的理论和现实意义。

企业所在的社会网络能够为跨国企业提供多种资源,包括资本、技术资源和市场资源等(Chetty和Blankenburg,2000;Musteen等,2010)。现有社会网络的研究关注到东道国网络能够影响跨国企业的能力,然而,鲜有研究关注到跨国企业的母国网络对于其国际化过程中的动态能力所起到的作用。此外,中国作为全球最重要的资本输入国和输出国之一,其跨国企业受到投资于中国的外资企业影响颇深,通过嵌入在外资企业网络中,企业能够汲取跨国管理知识与技术以更好地实现国际化。中国跨国企业也同样嵌入在本土企业所形成的社会网络之中,其与本土企业的关系往往会影响其外资企业嵌入程度。母国外资企业网络是否会对企业跨国动态能力产生影响?影响机制是怎样的?本土企业网络在其中起到了何种作用?这正是本研究试图探究的核心问题。文章的结构如下:第一部分是引言,进行了简要的背景介绍与研究问题引出;第二部分是相关概念文献回顾与理论假设提出;第三部分通过调查问卷获得的数据进行实证研究及结果讨论;第四部分汇报了本文的结论与研究局限,展望了未来研究方向。

二、文献回顾与研究假设

(一)跨国动态能力

国际市场环境通常具有技术飞速变革、动荡复杂的特性,身处其中的跨国企业很大程度上依赖于其动态能力以实现生存和发展。在全球化背景下,有学者将跨国企业的动态能力定义为:在国际化市场追求可持续竞争优势时,创造、配置和升级组织嵌入与获利资源的能力(Luo,2000),它要求企业可以从现有资源中攫取利润并形成新的能力,包括能力占有、能力部署和能力升级三个重要组成部分。也有学者提出全球动态能力主要包括两个部分(Griffith和Harvey,2001):在系统推进全球一体化的同时根据不同国家制度与文化等环境的特殊性制定相应的国别战略;并通过整合与重构内外部资产以把握全球市场的各种机会。还有学者将国际化动态能力分为两类:国际化利用能力与国际化探索能力,前者包括(跨越)门槛能力与整合能力,后者比如增值和破坏能力(杨丽丽等,2015),而平衡这两类能力的双元性能力则属于高阶国际化动态能力(Prange和Verdier,2011)。根据以上观点及本文研究主题,将跨国动态能力定义为:在跨国经营过程中识别、获取、整合海外资源并重构企业内部资源体系,建立不断提升、动态适应的资源组合,进而获得持续竞争优势的能力。

有学者提出企业识别、整合内外部资源并进行重构的前提是拥有足够的资源(Teece,2007;Wu,2006,2007),在识别、整合、调配资源的过程中企业的能力得到提升,而通过重构所更新的资源成为企业下一阶段的资源基础,促进动态能力的进一步开发,形成资源与能力相互促进、共同提升的循环。现有研究侧重资源和能力对竞争优势的影响或资源与绩效的关系(董保宝和葛宝山,2012),资源与能力之间的关系仍是一个“黑箱”,现有的相关研究得出了两个笼统结论:资源越多越有利于动态能力的开发(Wu,2006,2007);资源的提高有利于动态能力的提高(McKelvie和Davidsson,2009),对资源与能力之间的影响机制仍未有一个清晰的探索。

跨国动态能力现有研究较少,关于其界定和维度划分尚未形成一致认识。单从动态能力来看,不同学者在其提出后对之进行了概念本身的细化和维度的划分,部分学者从单维的角度来表征,将其看作一种能力或过程,如适应能力(Zhou和Li,2010)、研发能力(Helfat,1997)和营销能力(Danneels,2002)等。但大部分学者沿用了初次提出动态能力时的多维度表征方法(Luo,2000;Zott,2003)。结合前文定义与已有研究,本文亦认同多维度的划分方法,并将企业的跨国动态能力划分为机会感知能力、资源获取能力以及资源重构能力三个维度。

(二)网络关系嵌入性

网络嵌入性最早被视为是经济行为与社会关系结构的互动(Granovetter,1985),自被提出后便有来自不同领域的学者从不同视角对该概念进行了探讨与分类。总体来看,网络嵌入性可以概括为微观、中观以及宏观三个层面(徐蕾,2012),最早提出的结构嵌入性与关系嵌入性属于微观层面的研究(Granovetter,1985),后来学者划分的双边、组织与环境嵌入性属于中观层面(Hagedoorn,2006),而宏观层面的研究则是结构、认知、制度与文化嵌入性的划分方法(Zukin和DiMaggio,1990)。有学者认为最早提出的关系嵌入性和结构嵌入性划分是最本质的分类方法(许冠南,2008),其他分类都是基于此进行的拓展和演化,本文亦将采用该分类方法来进一步阐释关系嵌入性对企业动态能力的影响。

关系嵌入性关注的是以企业间直接联结为纽带的二元交易关系问题,指交易双方相互理解、信任和承诺的程度(Granovetter,1985;许冠南,2008;Barden和Mitchell,2007;Uzzi,1997)。与结构嵌入性相比,关系嵌入性强调将直接联结作为企业获取信息与资源的机制所起到的作用(许冠南,2008),它关注的是网络中企业之间二元交易关系,研究企业如何获得更多的资源,是理解网络对经济行为的重要着手点(陈小玲,2014;Barden和Mitchell,2007)。几乎所有研究都表明企业的网络关系嵌入性能够影响其信息与知识的获取、技术创新以及绩效,但学者们对其作用机制持不同看法:有学者认为弱联结更有助于企业获取外部信息和知识(Granovetter,1985;许冠南,2008),也有学者认为强联结关系下信息交换越频繁,从网络中获取的知识与资源更多(McEvily和Marcus,2005),还有学者认为关系嵌入性对企业的影响呈倒U型(Uzzi,1997)。根据研究主题,本研究认同嵌入性越强能够获取资源越多的观点。以往研究者基于不同的目的,对关系嵌入性的维度进行了不同的划分,被广泛接受的三维度划分分别是信任、信息共享和共同解决问题(Uzzi,1997)。其中信任是指交易一方对另一方不会利用自己的弱点来获取利益的信心;而信息共享不仅包括交易双方的显性知识,也包括只有通过“干中学”才能获得的隐性知识;共同解决问题则能够促进交易双方相互协调并一起解决合作中遇到的问题(许冠南,2008;Uzzi,1997)。

(三)网络关系嵌入性与企业的跨国机会感知能力

跨国机会感知能力是企业通过学习适应全球市场与技术环境变化,实现对机会的感应与捕捉,以制定或调整相应国际化战略的能力(盛斌和杨丽丽,2014)。企业已有的资源存量,如国际化经验、物质/人力资本、企业文化等能够使企业对全球市场或技术环境变化更加敏感,但企业所处的关系网络,尤其是外资企业网络,对企业感知国际化环境中的机会亦具有重要作用(Zukin和DiMaggio,1990)。一般而言,外资企业拥有更多的跨国管理经验、全球市场与技术环境的信息以及国际化经营人才。在关系网络中,合作双方的相互信任提供了评估信息质量与可靠性的重要过滤机制(陈小玲,2014),相比于其他关系嵌入性不强的公司,企业将会更加信任从外资合作伙伴处获得的信息资源(Hagedoorn,2006),从而使企业可以根据这些信息更快地发现国际市场和技术环境的变化并做出战略调整。其次,与合作伙伴的信息共享将为企业提供具体、复杂、私人和整体的信息(许冠南,2008),双方的合作关系更加透明与开放,焦点企业所获得的信息更加优质,能够更好地学习了解环境变化进而把握机会。最后,企业之间共同解决问题需要互相配合克服困难,形成共同的信息编码和语言,进而提高对合作伙伴信息的把握和理解的准确性,从而能更快地识别、评估机会,提高机会感知能力。

综上,外资网络关系嵌入性可以增加企业的信息资源,使企业获得更加复杂、多样与即时的海外信息,并通过学习处理这些信息提高感知外界机会的能力,因此本文提出以下假设:

假设1:与外资企业的网络关系嵌入性越强,企业的跨国机会感知能力越高。

(四)网络关系嵌入性与企业的跨国资源获取能力

跨国资源获取能力是企业在全球范围内获取国际化经营所需关键资源的能力(盛斌和杨丽丽,2014)。企业在动荡环境中获得可持续竞争优势的重要方式是获取有价值、稀缺、难以模仿及无法替代的资源(Barney,1991)。知识作为企业最重要的资源之一,是企业维持竞争优势的重要来源,主要包括市场知识和经验知识,后者作为一种缄默知识,更有利于企业创造价值(McKelvie和Davidsson,2009),且只能通过参与式的学习才能获得(Jeffries和Reed,2000)。通常知识难以通过基于合同所建立的正式关系发生有效转移,学习知识的过程需要非正式的“你来我往”,而关系嵌入性在知识的转移中提供了三种关键角色:阐述、控制以及激励(陈小玲,2014)。

来自新兴经济体的跨国企业,一般而言,较外资企业更为欠缺国际化市场知识与专业化经验。与外资企业之间的相互信任,提高了他们与新兴跨国企业进行知识交流和转移的意愿。而信息共享使得双方合作更加开放、自由,企业间可以更有效地交换想法,有利于互相学习对方的知识(谢高峰,2007)。最后,通过与合作伙伴共同解决问题,企业能够近距离观察或参与对方专家化知识产生的过程,并与之互动获得及时有效的反馈,提高知识吸收的效果。由于缄默知识难以具象化为易于学习的文档资料,只能通过参与式的观察学习,与知识主体频繁互动才能获得,因此共同解决问题为企业获取吸收更有价值的缄默知识提供了互动交流的平台。

综上,本文提出以下假设:

假设2:与外资企业的网络关系嵌入性越强,企业的跨国资源获取能力越高。

(五)网络关系嵌入性与企业的跨国资源重构能力

跨国资源重构能力是指对企业现有的资源基础、运营过程、组织架构等进行改变和重构,以实现资源要素之间的重新匹配,使之更适合国际化经营的能力(陈小玲,2014)。有学者提出合作伙伴间共同愿景的形成与企业间关系嵌入性强度有正相关关系,通过形成共同的目标愿景,双方的资源可以进行更有效的交流,提高了资源(知识)学习与整合的效率(McEvily等,2003)。

与外资企业的紧密网络关系,为新兴跨国企业处理国际化经营中的复杂性知识提供了学习平台(章威,2009),有利于企业之间模仿和联合探索,为下阶段的合作奠定基础。与外资合作伙伴间的互相信任和信息共享,会增加外资企业与新兴跨国企业接触并披露其国际化管理流程的意愿,丰富了新兴跨国企业能够接触到的前沿国际化经验,为组织学习提供了有利的情景(冯军政,2012)。外资企业的工作流程与国际化接轨,所采用的管理流程与新兴跨国企业差异性较大,而共同解决问题需要合作双方发展出合适的共同工作流程以有效合作,在处理这样高复杂性情况的过程中,企业需要持续的调整运营流程与组织架构,以实现与外资企业异质资源要素的匹配。同时,共同解决问题有利于形成商业伙伴间结构与态度的趋同,从而更愿意与对方共同展开合作项目。在这些过程中企业都需要不断改变和调整自身的运营流程和组织惯例,以更有效地进行跨国经营,即资源重构。

综上,本文提出以下假设:

假设3:与外资企业的网络关系嵌入性越强,企业的跨国资源重构能力越高。

(六)双网络关系嵌入性对跨国企业动态能力的影响

本土与外资企业关系嵌入性并非相互独立,紧密的本土企业关系嵌入性将会为企业提供信誉背书、丰富的资源渠道等优势,增强外资企业的合作信心,为开展有效的合作活动奠定基础。

具体而言,从信号理论的视角来看,与本土企业具有紧密合作关系向外资企业传达了一种信号,即焦点企业拥有更多本土资源获取途径和本土经营管理经验,具有及时准确的信息来源、优质的供应商或销售渠道以及良好的信誉等,因此出于获得焦点企业中本土资源以更好生存发展的需要,外资合作伙伴将会更愿意与焦点企业分享与国际化经营有关的市场信息、管理流程,帮助企业更好地识别投资机会、学习并改进组织惯例;同时更加透明开放地进行合作,促进焦点企业更有效地学习吸收其缄默知识。因此,与本土企业良好的合作关系为企业更加有效地感知跨国投资机会、获取国际化经营所需资源、根据国际市场需要进行组织变革提供了便利,促进了外资企业关系嵌入性对其跨国动态能力的作用。

综上,本文提出以下假设:

假设4:母国本土企业网络关系嵌入性正向调节了外资企业网络关系嵌入性对跨国动态能力的影响。

假设4a:与本土企业的网络关系嵌入性正向调节了外资企业网络关系嵌入性对机会感知能力的影响。

假设4b:与本土企业的网络关系嵌入性正向调节了外资企业网络关系嵌入性对资源获取能力的影响。

假设4c:与本土企业的网络关系嵌入性正向调节了外资企业网络关系嵌入性对资源重构能力的影响。

结合前文分析提出本文的概念模型,如图1所示:

图1 概念模型

三、研究方法

(一)数据搜集情况

本研究需要测度的本土/外资企业网络关系嵌入性、动态能力等变量无法从公开数据中直接获得,而问卷设计与发放过程如果实施得当,将能有效的收集到研究所用的数据,因此本文选择问卷调查的方法收集数据。本研究中主要向满足以下三个条件的企业发放问卷:(1)总部在中国本土的企业;(2)企业的产权性质并非外商独资、合资中的外资控股;(3)企业需要有国际化行为,包括出口贸易、设立办事处、销售、制造和研发机构等。出于对企业海外经营管理的研究需要,本研究在问卷中专门强调所提问对象是企业具有国际化经营的业务机构,比如海外子公司、办事处等。此外,一般而言企业的高层管理人员或海外业务部门的主管对企业的国际化信息更加了解,因此问卷填写人员限于企业高管及海外业务部门主管。通过实地调研、委托企业调研机构、在校EMBA发放等方式,本研究共发出问卷401份,收回318份,剔除存在缺失值的问卷,最后得到有效问卷204份,问卷有效率为50.87%。

(二)变量度量

1. 解释变量

关系嵌入性。根据前文所述,本文将采用信任、信息共享以及共同解决问题三个维度对关系嵌入性进行度量,而关系嵌入性则由三维度的数值取平均得到。基于国内外学者对信任、信息共享和共同解决问题的定义与维度划分(McEvily和Marcus,2005;McEvily等,2003),并参考国内学者章威(2009)以及许冠南(2008)的测度题项,本研究分别用以下题项测度关系嵌入性的三个维度,如表1所示。

表1 关系嵌入性的测度题项

2. 被解释变量

动态能力。参考国内外学者对机会感知能力、资源获取能力与资源重构能力的描述与测度量表,结合研究内容,本研究的问卷主要针对跨国企业的海外经营机构,如海外子公司、办事处等,对跨国动态能力三个维度的测度量表如表2所示。

3. 控制变量

企业的动态能力是多种因素共同作用的结果,除本文重点论述的网络关系嵌入性外,企业自身的规模、年龄、产权性质、所属行业以及国际化经验等也可能对企业的跨国动态能力存在影响,因此本文将这些变量作为控制变量。本研究使用样本企业总员工数来表征企业规模,操作时对其取对数以免数值过大;企业年龄由企业成立至2013年为止所经历年数表征;企业的产权性质设为“0—1”变量,“国有企业”设为0,“非国有企业”设为1;企业所属行业也设置为“0—1”变量,将软件、电子及通讯设备制造业、生物工程以及新型材料等高科技行业设置为1,将机械制造、化工和纺织等传统行业设置为0;最后,企业国际化经验由企业开始国际化的年份至2013年为止所经历的年数进行度量。

表2 跨国动态能力的测度题项

(三)样本描述性统计分析

表3列出了本研究所回收的204份有效问卷的企业分布情况,可以看到,研究所采用的样本企业行业构成较为合理,涵盖了不同行业不同规模的企业。从分布情况来看,样本企业多为中小规模企业,较为稳定的成长性企业(成立年数在11到20年)占了近一半比例,符合我国实际情况。从国际化经验来看,超过80%的企业拥有3年以上国际化经营年数。因此样本企业符合本研究对研究对象的要求。

表3 样本分布情况统计

(四)效度和信度检验

本文主要采用探索性因子分析方法检验各变量的效度,信度检验采用Cronbach’s α系数以及组合系数CR值。首先用探索性因子分析检验问卷中所用题项是否与预设的因子结构一致,这是后续进行信度和效度检验的前提。

以往学者研究关系嵌入性所采用的量表已经非常成熟,且不同学者所使用的量表改动也不大,因此本研究仅对动态能力进行探索性因子的效度和信度分析。目前学术界对探索性因子分析所需样本量的认识尚未达成一致,但通常认为样本量为变量个数或变量题项数的5到10倍即可。由前两节论述可知,本研究中因子分析最多需要处理3个变量,每个变量最多包含4个题项,因此随机从204份问卷中抽取了80份来做探索性因子分析。结果显示动态能力的10个题项KMO值大于0.7,且Barlett统计值显著异于0,各题项均按预期归入三个因子,且有良好的区分度,因此动态能力量表内容效度良好。

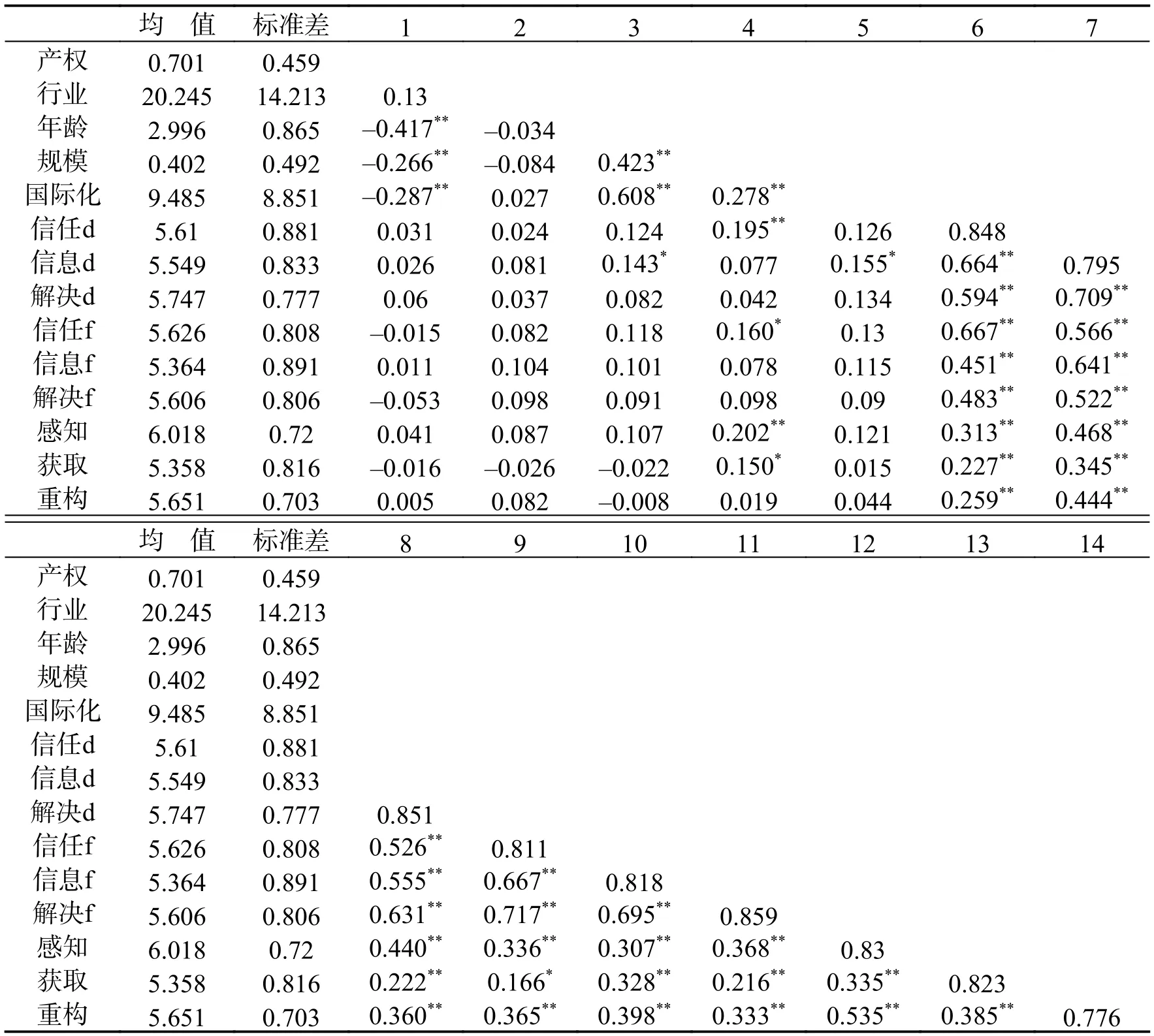

通过对整体测量模型的检验,得到动态能力三个维度的Cronbach’s α系数均大于0.7,组合系数CR值都超过了0.8,因此可以认为该整体测量模型具有良好的信度(Fornell和Larcker,1981),表明量表具有良好的内部一致性。测度结果显示动态能力各维度的标准化因子载荷都高于0.5,表明量表具有良好的收敛效度(Fornell和Larcker,1981)。如表4所示,通过对模型中所有变量进行描述性统计分析(表4中关系嵌入性分为信任、信息共享和共同解决问题三维度表征),每个潜变量AVE值的平方根都大于该构念与其他构念之间的两两相关系数,表明各个构念之间有较高的区别效度。因此,可以认为本研究为测度关系嵌入性和动态能力所采用的量表,以及所收集到的企业层面数据具有良好的信度和效度,可以为下文的数据分析提供良好的研究基础。

表4 各变量描述性统计、相关系数及AVE的平方根(双网络)

四、实证分析

基于前三节分析,本研究选择IBMSPSS Statistics 20.0版本作为数据分析软件,对回收的数据进行统计检验。

(一)相关分析

在回归分析之前,对所有变量(关系嵌入性分解为三个维度)进行相关性分析,结果如表4所示。企业跨国动态能力三维度与企业和本土/外资企业间的信任、信息共享和共同解决问题之间均有正向显著的相关关系,跨国机会感知能力和资源获取能力与企业规模之间存在显著的正相关,与其他控制变量无显著相关关系,跨国资源重构能力与所有控制变量均不存在显著相关关系。其他变量之间,除企业年龄、规模、国际化经验与企业产权存在显著负相关,企业规模和国际化经验与企业年龄存在显著正相关,国际化经验与企业规模存在显著正相关,其他变量之间均无显著的相关关系,且所有相关系数均小于0.8。

(二)回归分析

首先对模型的三大回归问题进行检验,即多重共线性、序列相关和异方差问题。经检验,本文各回归模型中的方差膨胀因子指数(Variance Inflation Factor,VIF)值均在1到4之间,因此,可以认为解释变量(包括控制变量)之间不存在多重共线性问题(Cohen等,2003)。而本文使用的是横截面数据,在理论上并不存在序列相关的问题。最后,通过绘制各回归模型的残差散点图,发现并无明显共变趋势,因此可以认为不存在异方差问题。

在排除上述三种问题后,本文通过线性回归模型对所提出的假设做出检验。如表5所示,模型1—3、4—6、7—9分别是机会感知能力、资源获取能力、资源重构能力作为因变量的回归模型组合,其中模型1、4、7是它们各自控制变量和自变量的回归模型;模型2、6、8是调节变量进入回归模型后的结果;模型3、6、9则是加入自变量与调节变量交互效应后的回归模型。

表5 动态能力三维度回归结果

首先将外资网络关系嵌入性放入模型,得到外资关系嵌入性对机会感知能力(β=0.359***)、资源获取能力(β=0.364***)、资源重构能力(β=0.445***)均有正向显著作用,因此假设1、2、3均得证。模型2、5、8显示,将本土网络关系嵌入性放入回归模型后,其对三个维度的能力具有显著正向影响,而外资关系嵌入性仅对资源获取能力(β=0.165***)有较为显著的正向影响。最后引入交互项,模型3、6、9显示,本土关系嵌入性对外资关系嵌入性与机会感知能力(β=0.139***)、资源获取能力(β=0.171***)、资源重构能力(β=0.116***)之间的作用关系,均发挥正向调节作用。

五、结果与讨论

随着经济全球化进程不断加快,越来越多的中国企业开始了国际化战略布局,希望通过合理的部署组织架构,实现企业内部资源优化配置和外部全球化资源的获取整合,参与海外市场空间的竞争,以促进企业更好的发展。跨国动态能力在企业海外经营过程中起到了关键作用,而通过嵌入到所处的母国本土企业和外资企业双网络中,来自新兴经济体的跨国企业可以获取、整合各方的资源并重构内部资源体系,提高动态能力,以更好地进行跨国经营。现有研究已经证实企业所嵌入的社会网络对其获取并维持竞争优势具有重要意义,但从母国网络的视角分析新兴经济体跨国企业动态能力的还十分少见(Guler和Guillén,2010;陈小玲,2014)。

本文实证研究发现,外资企业网络关系嵌入性通过作用于企业内外部资源的识别、获取与整合过程,对企业跨国动态能力的三个维度(机会感知、资源获取及资源重构)均有显著正向影响。本土企业网络关系嵌入性则通过信号传递机制,正向调节了外资网络关系嵌入性对动态能力的影响。具体而言,与本土企业的网络关系嵌入性,通过提供信誉背书与丰富的资源渠道,增加了外资企业与焦点企业分享国际化市场信息,组织管理流程和专业化知识的意愿,增加了焦点企业对外部机会的识别、对资源的获取与重构能力。

在理论方面,本文的贡献主要有两方面。一方面,本文通过实证研究母国网络关系嵌入性与企业跨国动态能力之间的关系,架起了企业网络理论与跨国动态能力之间的桥梁。通过分析在经济全球化背景下母国网络关系嵌入性给跨国企业带来竞争优势的本质过程,本研究阐述了网络资源如何影响企业的动态能力,补充和扩展了网络资源观体系。另一方面,本文在以往研究基础上丰富了新兴经济体企业国际化行为的影响因素,已有研究探索过母国制度环境和竞争压力等因素对企业对外直接投资的影响,但从母国网络关系嵌入性的视角,研究母国网络通过作用于企业资源进而影响企业跨国动态能力的尚且不多。

在实践方面,本文的贡献主要在于通过实证研究发现嵌入到与母国外资企业的紧密合作有助于提高企业的海外经营能力,为我国正在和将要实施国际化战略的企业提供了管理启示,也有助于政府更好的制定政策引导本国企业海外投资。对于已经和准备“走出去”的企业而言,应加强与外资企业的合作,以更好地获得外资企业的正向溢出,促进企业跨国动态能力的提高;同时增进与本土企业的联系,尤其是有丰富国际化经验的企业,从而间接获得国际化经验。对于政府而言,则应继续坚持“引进来”与“走出去”并重,外商直接投资为中国企业实施国际化战略提供了一定的物质基础和示范作用,对中国企业“走出去”具有正向影响。

本文的研究存在一定的局限性。受限于有限的样本数量,本研究并未对企业所处行业与产权性质做细分,而母国网络对不同行业与产权性质的企业跨国动态能力形成可能存在着不同的影响,在未来的研究中可以据此继续展开更加细化的分类,从而能更好地揭示母国网络对企业跨国动态能力的影响,对企业的国际化实践提供更好的指导作用。

[1]陈小玲. 母国网络与企业国际化绩效: 来自中国的经验证据[D]. 杭州: 浙江大学, 2014.

[2]董保宝, 葛宝山. 新创企业资源整合过程与动态能力关系研究[J]. 科研管理, 2012,(2): 107–114.

[3]冯军政. 环境动荡性、动态能力对企业不连续创新的影响作用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.

[4]盛斌, 杨丽丽. 企业国际化动态能力的维度及绩效作用机理: 一个概念模型[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2014,(6): 48–53.

[5]谢高峰. 基于关系网络的企业国际化知识获取研究[D]. 长沙: 中南大学, 2007.

[6]许冠南. 关系嵌入性对技术创新绩效的影响研究——基于探索型学习的中介机制[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.

[7]徐蕾. 知识网络双重嵌入对集群企业创新能力提升的机理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.

[8]杨丽丽, 盛斌, 赵进. 国际化动态能力、国际扩张战略与企业绩效: 基于江苏制造业企业的经验研究[J]. 国际商务: 对外经济贸易大学学报, 2015,(3): 151–160.

[9]章威. 基于知识的企业动态能力研究: 嵌入性前因及创新绩效结果[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.

[10]Barden J Q, Mitchell W. Disentangling the influences of leaders’ relational embeddedness on interorganizational exchange[J].Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1440–1461.

[11]Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99–120.

[12]Chetty S, Blankenburg Holm D. Internationalisation of small to medium-sized manufacturing firms: A network approach[J].International Business Review, 2000, 9(1): 77–93.

[13]Danneels E. The dynamics of product innovation and firm competences[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(12):1095–1121.

[14]Deng P. Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international expansion? [J]. Journal of World Business,2009, 44(1): 74–84.

[15]Eisenhardt K M, Martin J A. Dynamic capabilities: What are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10–11):1105–1121.

[16]Fornell C, Larcker D F. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 382–388.

[17]Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985,91(3): 481–510.

[18]Griffith D A, Harvey M G. A resource perspective of global dynamic capabilities[J]. Journal of International Business Studies,2001, 32(3): 597–606.

[19]Guler I, Guillén M F. Home country networks and foreign expansion: Evidence from the venture capital industry[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(2): 390–410.

[20]Hagedoorn J. Understanding the cross-level embeddedness of interfirm partnership formation[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(3): 670–680.

[21]Helfat C E. Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(5): 339–360.

[22]Jantunen A, Puumalainen K, Saarenketo S, et al. Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2005, 3(3): 223–243.

[23]Jeffries F L, Reed R. Trust and adaptation in relational contracting[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(4):873–882.

[24]Lane P J, Salk J E, Lyles M A. Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(12): 1139–1161.

[25]Luo Y D. Dynamic capabilities in international expansion[J]. Journal of World Business, 2000, 35(4): 355–378.

[26]Luo Y D. Capability exploitation and building in a foreign market: Implications for multinational enterprises[J]. Organization Science, 2002, 13(1): 48–63.

[27]McEvily B, Marcus A. Embedded ties and the acquisition of competitive capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2005,26(11): 1033–1055.

[28]McEvily B, Perrone V, Zaheer A. Trust as an organizing principle[J]. Organization Science, 2003, 14(1): 91–103.

[29]McKelvie A, Davidsson P. From resource base to dynamic capabilities: An investigation of new firms[J]. British Journal of Management, 2009, 20(S1): S63–S80.

[30]Musteen M, Francis J, Datta D K. The influence of international networks on internationalization speed and performance: A study of Czech SMEs[J]. Journal of World Business, 2010, 45(3): 197–205.

[31]Prange C, Verdier S. Dynamic capabilities, internationalization processes and performance[J]. Journal of World Business,2011, 46(1): 126–133.

[32]Prieto I M, Revilla E, Rodríguez-Prado B. Building dynamic capabilities in product development: How do contextual antecedents matter?[J]. Scandinavian Journal of Management, 2009, 25(3): 313–326.

[33]Teece D J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of(sustainable) enterprise performance[J].Strategic Management Journal, 2007, 28(13): 1319–1350.

[34]Teece D J, Pisano G. The dynamic capabilities of firms: An introduction[J]. Industrial and Corporate Change, 1994, 3(3):537–556.

[35]Uzzi B. Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(1): 35–67.

[36]Wang C Q, Hong J J, Kafouros M, et al. What drives outward FDI of Chinese firms? Testing the explanatory power of three theoretical frameworks[J]. International Business Review, 2012, 21(3): 425–438.

[37]Wu L Y. Resources, dynamic capabilities and performance in a dynamic environment: Perceptions in Taiwanese IT enterprises[J]. Information & Management, 2006, 43(4): 447–454.

[38]Wu L Y. Entrepreneurial resources, dynamic capabilities and start-up performance of Taiwan’s high-tech firms[J]. Journal of Business Research, 2007, 60(5): 549–555.

[39]Zahra S A, Sapienza H J, Davidsson P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda[J].Journal of Management Studies, 2006, 43(4): 917–955.

[40]Zhou K Z, Li C B. How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies[J]. Journal of Business Research, 2010, 63(3): 224–231.

[41]Zott C. Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance: Insights from a simulation study[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(2): 97–125.

[42]Zukin S, DiMaggio P. Structures of capital: The social organization of the economy[M]. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990.