客家文化导向下的高职艺术设计人才培养模式改革与实践

——以河源客家文化传承为例

2018-04-10赵永军王沙莉陈文武张景尹杨平

赵永军,王沙莉,陈文武,张景,尹杨平

(广东文艺职业学院,广州 511400)

广东省有着丰富的传统文化,目前各级高校都积极参与到优秀传统文化的传承之中,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,教育部、文化部、国家民委《关于推进职业院校民族文化传承与创新工作的意见》等文件为高职艺术设计教育提出的新要求和带来的新机遇,作为岭南传统文化的总要组成部分,客家文化具有鲜明的特色,其传承与发展同样需要高校的共同参与。

一、高职艺术设计教育参与文化传承的瓶颈问题分析

高职艺术设计教育在优秀传统文化传承中真正发挥作用,需解决职业教育规律、文化传承规律与商业规律的兼容问题,寻找不同规律的共同点是高校参与文化传承的先决条件。文化传承中,政府扮演重要的角色,其需要整合多方资源完成文化传承工作;高校的智力资源是政府资源整合的重要组成部分,依托政府文化建设项目可深度参与到文化传承工作中来;企业拥有雄厚的技术资源,企业的参与不仅可以解决项目中的技术问题,同时可以使优秀传统文化符合商业规律,使其自我成长。2009年开始,我们与客家地区的河源市政府部门及相关企业合作,以政府文化传承建设项目为依托,探索政、校、企三方协同人才培养模式,结合艺术设计类专业人才培养目标,将客家传统文化资源转化为高职艺术设计教育类课程资源,将客家传统文化传承创新以项目导入的方式有步骤的融入到高职艺术设计教育课程体系中,从基础平台课程到基本技能课程、再到创意能力课程、最后到综合能力课程,由浅入深的融入客家传统文化,构建了较成熟的客家文化导向下,三方协同的艺术设计人才培养模式,不仅完成了政府文化传承项目工作,也培养了一批批具有文化传承意识的学生。

二、客家文化导向下的艺术设计人才培养模式构建

(一)创建 “一主线贯穿、二路径并行、三主体协同、四要素联动”的艺术设计人才培养模式

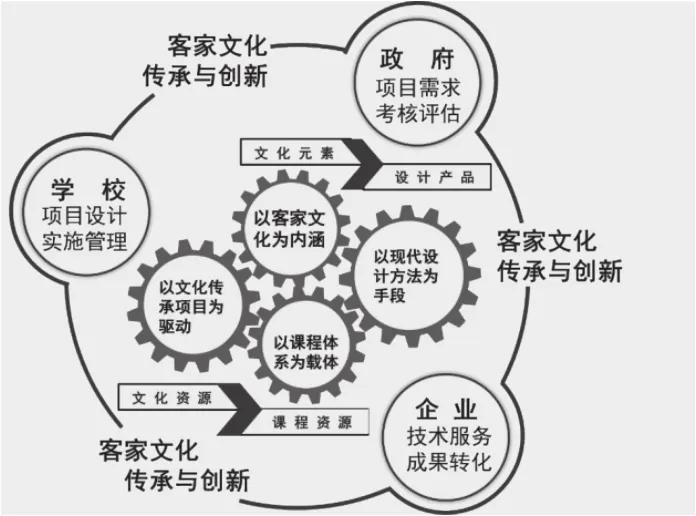

贯穿客家文化传承与创新一条主线,探索文化资源到课程资源、文化元素到设计产品的两条转换路径,协同校、政、企三主体,促进以“客家文化为内涵、文化传承项目为驱动、现代设计方法为手段、课程体系为载体”的四要素联动,形成了规范、系统的客家文化导向下的艺术设计人才培养模式。(图1)

(二)解决文化传承中文化传承规律,教育规律,商业运行规律的兼容问题

> 图1 “一主线贯穿、二路径并行、三主体协同、四要素联动”的艺术设计人才培养模式

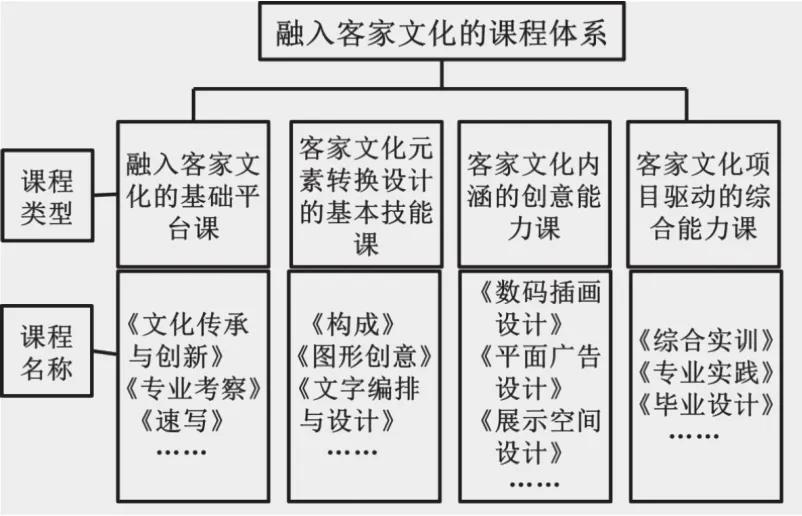

> 图2 融入客家文化的分阶段递进式的特色课程体系

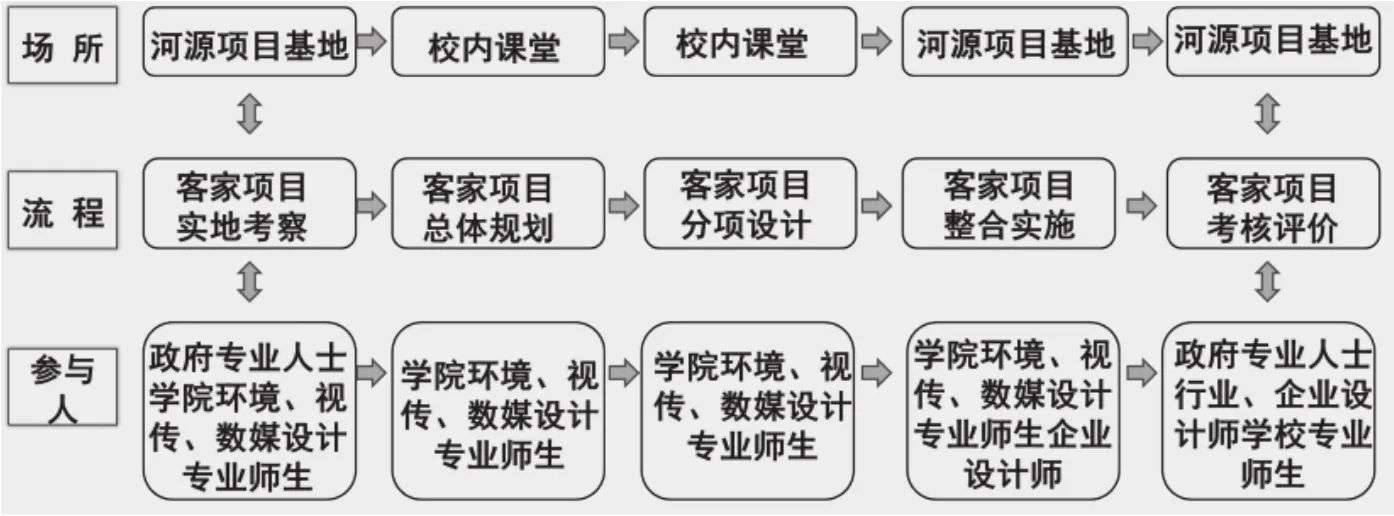

> 图3 客家文化项目教学

“三主体协同”的模式运行中,政府提供项目需求,学校师生通过实施项目教学进行设计开发,企业提供技术服务及成果转化,通过“三主体协同”将文化传承与人才培养深度融合,并形成持续合作、成果共享的机制,实现了文化传承与学校教学无缝衔接。该培养模式较好地做到了文化传承中文化传承规律,教育规律,商业运行规律的兼容,实现了三方协同,互助共赢的良性循环,解决了文化传承与学校教学的衔接问题。

“一主线贯穿、二路径并行、三主体协同、四要素联动”的人才培养模式改革,把客家文化元素列入人才培养目标,将客家文化元素导入教学,实现特色化人才培养;同时,通过三方协同,将政府实际项目作为载体导入教学,为客家地区的文化传承与创新提供人才支撑和智力支持,从而促进了“传承深化教学,教学促进传承”的良性互动,开创了客家文化传承人才培养的新模式。

我们在与河源地方政府合作的多个项目实践中印证了该做法的有效性。

三、构建融入客家文化的分阶段递进式特色课程体系

(一)课程体系建设

人才培养模式的核心内容是课程体系的构建,课程体系是实现人才培养模式的主要载体,将客家文化元素进行系统梳理分类,由简到繁融入到课程体系的不同阶段,渗透到人才培养全过程,构建了“融入客家文化素质的基础平台课程——客家文化元素转换设计的基本技能课程——客家文化内涵的创意能力课程——客家文化项目驱动的综合能力课程”的递进式特色课程体系,使学生能够深入的理解并运用客家传统文化元素进行设计。(图2)

在基础平台课程中,引入客家传统文化导论,例如《文化传承与创新》课程专门介绍了客家文化的基本概要和精神内涵,引导学生通过文献查阅等方式追溯文化发展的历史。

在基本技能课程中,引入客家文化视觉要素,例如《构成》课程在传统图案章节中以客家传统图案作为课程内容,引导学生在认识和了解传统图形的基础上,学会逐步挖掘、变化和再设计传统图形。

在创意能力课程中,引入客家传统文化资源开发的项目,例如,视觉传播与设计制作专业中的《包装设计》课程可以结合当地饮食文化,将当地特产食品包装作为项目内容引入课程教学;环境艺术设计专业中《展示空间设计》课程可以将当地各类型陈列馆、博物馆展示设计作为项目驱动教学。

在综合能力课程中,开展跨专业合作、校政合作、校企合作的综合项目,比如古村落、古街道的景区规划、视觉导向系统,旅游纪念品开发装与推广等,学生通过实地考察,在习俗、生活中解读它们的具体文化背景,梳理它们的文化源流,认识和掌握传统文化的视觉艺术语言,学习传统工艺的制作流程、工艺及材料等,再结合动手操作,实现乡土与时尚、传统与现代、适用与审美的结合,进一步加深对客家传统文化资源的认知、利用,从而实现客家传统文化资源在现代设计中的创新。

(二)解决了客家文化传承的教学系统化问题

以往传统文化传承内容往往导入到独立的课程或系列课程,培养的只是与能力是相对独立的,缺少由浅入深的体系化培养,将客家文化分阶段递进式融入课程体系,采取融会贯通的方法,穿于课程体系中基础平台课程、基本技能课程、创意能力课程、综合能力课程的整个阶段,为培养学生客家文化创新能力提供了教学载体,解决了客家文化传承的教学系统化问题。

在课程内容对接职业标准的基础上,将地域性极强的岭南三大文化(广府文化、客家文化、潮汕文化)之一的客家文化融入课程体系,实现了艺术设计专业课程体系教学内容的新突破。在教学的实施过程中,聘请龙川黎咀木偶戏、紫金花朝戏、连平忠信花灯等客家传统文化非遗传承人与师生共同完成非遗项目的推广,丰富和深化了艺术设计类专业教学内容和文化内涵,也使学生更深入的了解传统文化的精神。

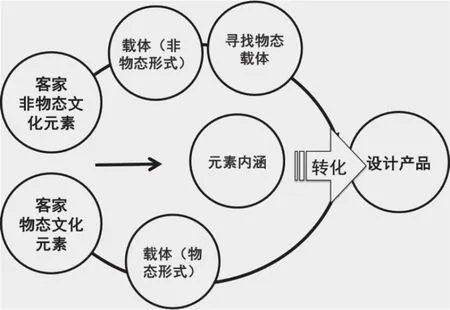

> 图4 文化资源到课程资源的教学路径

> 图5 文化元素到设计应用的教学路径

四、客家文化资源开发利用的教学路径

客家文化在课程教学中采用怎样的教学方法与手段是需要深入研究的问题;将客家文化资源提炼、迁移为课程资源,整合并融入课程体系;再以项目导入形式实施教学,按照真实设计类项目“实地考察-总体规划-分项设计-整合实施-考核评价”的过程进行教学,实现客家文化元素转化为实际应用的突破,提高学生的创新精神和综合设计能力。(图3)

(一)文化资源到课程资源的教学路径

文化作为资源本身是相对独立的现象,只有当其经过开发、转化和利用才能进入产业链,产生经济效益。同样,要把文化资源带入课程教学,也需要经过进行再设计。在这个过程中,我们立足河源客家,结合高职艺术设计专业人才培养的要求和特点,分类整理物态文化资源和非物态文化资源,将客家物态文化资源(如围龙屋、客家凉帽等)和非物态文化资源(如崇文重教、耕读传家等)提炼、迁移为课程资源,整合并融入课程体系。(图4)

(二)文化元素到设计应用的教学路径

将客家文化传承与创新的项目导入教学,按照“文化资源-文化载体+文化元素-设计应用”的传统文化元素转化设计路径和真实设计类项目“实地考察—总体规划—分项设计—整合实施—考核评价”的过程进行教学,实现客家文化元素转化为实际应用的突破。(图5)

(三)解决了客家文化元素开发设计的方法问题

我们在教学实施中系统地梳理了河源客家文化资源,采取田野调查的方法,提炼文化元素,再通过“文化资源转换为课程资源”“文化元素转换为设计产品”的双路径;同时,提出了客家物态文化和非物态文化元素设计转换路径;开发了客家文化资源按物态与非物态文化元素分类整理方法及转化设计程序,为传统文化的传承与创新提供了一套完整的教学流程和设计程序。

结束语

传统文化的传承与创新需要将其与现代教育体系融合,从根本上解决传统文化创新人才的培养,同时发挥高校文化创新的智力资源。采取“授业”与“育人”相结合的方法,把客家优秀文化的传播与发展作为教育教学的重要任务,在项目实践过程中,不仅培养学生的专业技能,更培养文化自信心和文化自觉力。■

广东文艺职业学院院级重点课题:课题编号:2014【GY-001】

参考文献:

[1]赵永军,王沙莉,陈文武,张景,郑衍华.精神之物化:河源客家传统文化与高职艺术设计教育[M].广州:华南理工大学出版社,2015.7.

[2]胡希张,莫盼,董励,张维耿.客家风华[M].广州:广东人民出版社,1997.4.

[3]吴卫光.围龙屋建筑形态的图像学研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.