从氟乐灵和氟氯吡啶酯的发现纵观50年除草剂研究史

2018-04-02编译

筱 禾 编译

(上海市农药研究所,上海 200032)

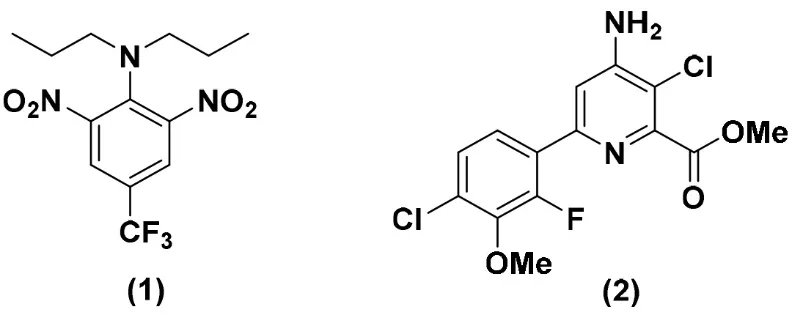

20世纪中期,农药化学学科基本建成。科研人员通过反复试验发现了可用于大豆和棉花田播前土壤处理,选择性防除许多重要禾本科杂草和阔叶杂草的氟乐灵(trifluralin)(图1)。这种新除草剂的结构起源可追溯到1910年,比它的发现约早50年。自氟乐灵用作商业除草剂近50年后,趋于完善的农药化学学科的化学家们发现了氟氯吡啶酯(halauxifenmethyl)(图1),其化学起源可追溯到1960年,比它的发现约早45年。氟氯吡啶酯可用于谷物和其他农作物苗后施用,选择性防除许多重要阔叶杂草。尽管氟乐灵和氟氯吡啶酯的活性和化学复杂性相差甚大,但这2种创时代的除草剂的发现过程惊人地相似。未来几十年,农业技术的进步必将面临满足增加粮食产量的挑战。这些有潜力的技术进步包括通过现有作用机制的作物保护化学品发现具新颖作用机制或新结构类别的高效作物保护化学品。然而,过去20年来,整个行业发现新作物保护化学品的数量持续下降。在寻找新型广谱除草剂方面,此情况尤为明显。20世纪90年代采用的除草剂抗性作物技术使这种趋势继续加重,导致在世纪之交后不久集中发现新除草剂的开发项目显著减少。但恶性杂草对草甘膦抗性的进化最终使人们重新感受到了开发新的杂草防除工具的紧迫感。

图1 氟乐灵(1)和氟氯吡啶酯(2)的结构式

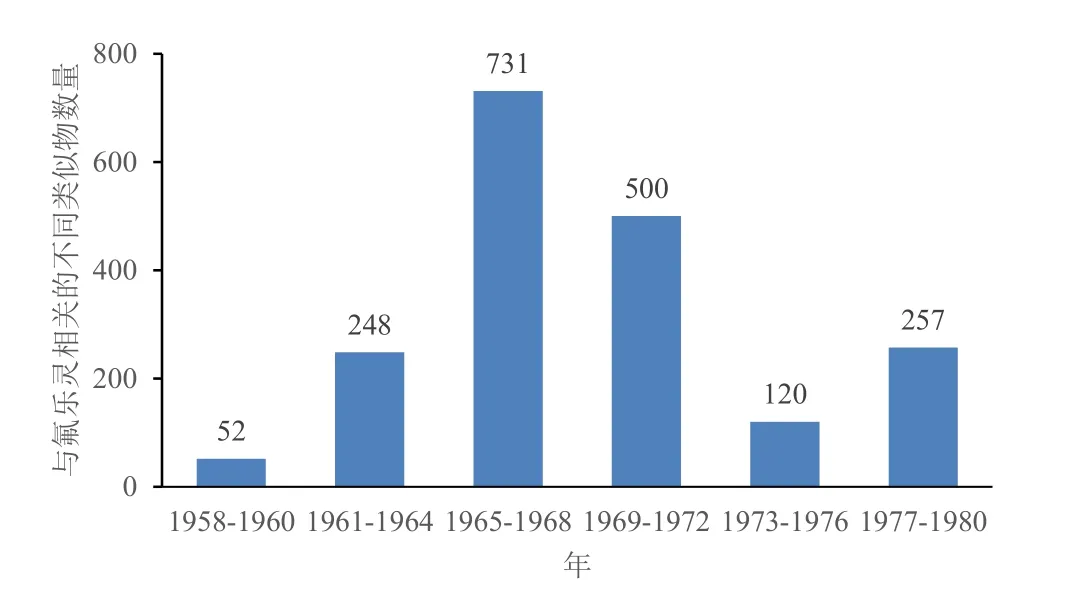

2010年以来与除草剂有关的专利数量的显著增加体现了这种紧迫感:1990-1999年,有关“除草剂”的新专利族平均每年有471个;2000-2009年每年359个;2010-2017年每年603个。2001年提交的除草剂专利族之一公开了一个新的人工合成生长素类除草剂系列:6-芳基吡啶羧酸类(6-arylpicolinates)。2015年首次上市的6-芳基吡啶羧酸类除草剂氟氯吡啶酯(2)的推出为科研人员提供了一个比较和对比6-芳基吡啶羧酸类除草剂与以20世纪60年代中期首次上市的氟乐灵(1)为代表的二硝基苯胺类除草剂的发现方法和发展路径的机会。氟氯吡啶酯最初开发用于谷物除草剂混剂,但其目前也以低用量(1~2 g/hm2)作为大豆田播前灭生除草剂混剂的关键组分应用。使用剂量相对较高(1 000~2 000 g/hm2)的氟乐灵最初是开发用于大豆田播前土壤处理除草剂的单剂产品,因此氟氯吡啶酯和氟乐灵的对比基本上体现了现代除草剂使用剂量体系的巨大差异。归根结底,科研人员对这些关于氟氯吡啶酯和氟乐灵的发现和发展路径的反思或可促进新的商业除草剂的发现,从而对科技战略决策产生影响。

1 氟乐灵的发现

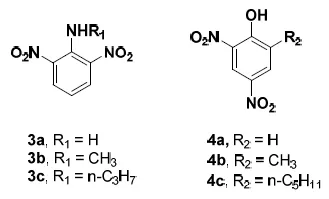

现代作物保护时代最明显的早期需求之一是防除大豆和棉花田的禾本科及阔叶杂草的除草剂。莠去津和2,4-滴可用于防除其他作物田阔叶杂草,但没有相应的选择性除草剂可用于大豆或棉花田。1960年,用化学除草剂处理的大豆和棉花田面积不足5%。有文献记载了20世纪50年代早期首次在大豆和棉花田使用2,4-二硝基苯酚类作为选择性芽前除草剂,但为了避免出现明显的作物药害,这些除草剂必须用严格校准的器械谨慎施用,因而未被广泛使用。即使在大豆和棉花田谨慎施用2,4-二硝基苯酚类也不是万无一失的,因为极端温度可能使这类除草剂造成显著的作物药害。在20世纪50年代后期,启动了一个聚焦于上述需求的研究项目(与氟乐灵相关的研究在Lilly实验室进行。DowElanco于1989年延续了陶氏化学与Eli Lilly植物科学业务合资的氟乐灵相关的研究。1997年,陶氏化学收购了Eli Lilly在DowElanco的股权,并将公司名称改为陶氏益农)。几乎没有任何关于基本生化过程的基础科学,发现过程主要包括对所需生物活性结果的广泛筛选。以16.8 kg/hm2的初始施用剂量进行芽前和苗后的除草剂筛选。1959年,具有芽前和苗后除草活性的2,6-二硝基苯胺(图2中3a)为早期选中的除草剂之一。3a作为一个潜在的先导物,是进行深入研究的一个极好的出发点。尽管在1959年公开了一些用于选择性防除草坪中马唐的相关的N-取代的硝基苯胺类,但是该专利申请中的示例化合物化学结构与3a大不相同,且没有一个化合物被商品化。

图2 首批具除草活性的2,6-二硝基苯胺类(3a、3b、3c)和已知具除草活性的2,4-二硝基苯酚类(4a、4b、4c)

当时在农药科学家看来,3a (图2)与现有的二硝基苯酚除草剂4a (图2)的相似性是显而易见的。但很快证明,3a及其他相关的二硝基苯胺类除草剂(图2中3b和3c)与二硝基苯酚类除草剂(图2中4a、4b和4c)的作用机制不同。当时已知二硝基苯酚类除草剂会干扰植物细胞中氧化磷酸化产生ATP的细胞pH梯度。用甲氧基替换二硝基苯酚除草剂(即4a、4b和4c)的羟基会消除其大多数酸性质子,并使其失去除草活性。二硝基苯胺类除草剂在生理pH下没有明显的电离,因此该类除草剂不应像二硝基苯酚除草剂一样干扰pH梯度。在合成和评价相应的N-单烷基类似物(图2中3b和3c)时,发现除草活性和选择性均有了显著又出乎意料的改善。更令人惊讶的是,事实证明二-N-甲基类似物(图3中5a)比3a或3b更有效且选择性更高,而二-N-丙基类似物(图3中5b)甚至比5a更有效。与具除草活性二硝基苯酚类相比,这种构效关系(SAR)进一步说明了具除草活性二硝基苯胺类的独特性。后来证明二硝基苯胺类除草剂通过干扰幼苗新生根和芽的有丝分裂和细胞分裂而致效。

图3 氟乐灵发现过程中的重要化合物

随着3-二烷基氨基-2,6-二硝基苯基骨架被作为具有潜在价值的先导,就其他芳基取代对活性的影响进行了研究。虽然对当时的农药化学领域来说,2,6-二硝基苯胺骨架是新颖的,但早在1910年就已有化学文献记载了二硝基苯胺类。20世纪30年代初进行了二硝基苯胺有关芳香亲核取代反应的合成研究,到20世纪30年代后期,它们被用作生产新型化学染料的中间体。最初,合成了3种新的芳基取代类似物:4-甲基(6a)、4-氯(6b)和4-硝基(6c)(图3)。筛选结果表明,4-甲基类似物(6a)明显比4-位未取代的类似物(5b)、4-氯类似物(6b)和4-硝基类似物(6c)更有效。因此,选择4-甲基类似物(6a)另外进行田间评价和初步生产成本分析。但随后对4-三氟甲基类似物(氟乐灵,图3中1)的合成和评估证明其明显比6a有效,继而迅速取代后者成为最重要的候选。

令人失望的是,在早期田间试验中,当采用标准芽前应用方案施用时氟乐灵的活性相对较低。试验结束后,这些试验田准备挪为他用。幸运的是,几个星期后科研人员观察到试验田内依然基本没有杂草。为此科研人员开始研究其他施用方法。研究发现,氟乐灵采用土壤处理时,药效提高了8倍。除草剂的播前土壤处理在当时是相对新颖的一种措施。在1950年发表的第一篇报道除草剂播前土壤处理的文章中,被称为增加不溶性物质暴露于植物根围的方法。后来证明,氟乐灵播前土壤处理经由挥发增加了种子吸收,降低了光降解率和大气损失率。

在接下来的22年中,Eli Lilly公司合成和评估了近1 900种其他类似物,1965-1972年合成物最多(图4)。随之启发了早期对可促进4-三氟甲基类似物合成的因素的研究,因为当时还没有其他农化产品含有三氟甲基官能团。虽然三氟甲苯不易从商业渠道获得,但其在20世纪50年代后期之前已众所周知。此外,20多年前已有化学家报道了关键中间体2-氯-1,3-二硝基-5-(三氟甲基)苯(图3中7)的合成,也阐述了低分子量胺对化合物7的氯基团的取代。尚不清楚发现氟乐灵的科研人员是否预见了三氟甲基对二硝基苯胺类除草剂药效的影响。耐人寻味的是,在1960年模拟合成的过程中,虽然许多相应的3-氯-2,6-二硝基苯基前体的合成也已经公开,但相对异源的4-三氟甲基类似物的合成和试验比具氟、溴、碘和氰基等更常见取代基的类似物至少早1年。

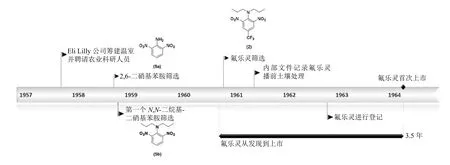

鉴于氟乐灵在田间条件下作为播前土壤处理除草剂的优异性能,申请了N-二取代2,6-二硝基苯胺的使用专利,并促成了更多重要SAR研究的开展。无论是通过设计还是意外发现,在迭代(iterative)发现过程中如此早对4-三氟甲基类似物的测试无疑显著加速了氟乐灵的商品化。氟乐灵于1964年10月首次登记用于大豆和棉花,距其发现不到4年(图5)。在登记后的5年内,其应用面积约为美国大豆种植面积的10% (约450万hm2)。虽然最终发现和开发了几种其他二硝基苯胺类除草剂,但在20世纪80年代后期咪唑啉酮类除草剂商品化之前,没有一个品种取得的商业成功超过氟乐灵。

图4 Eli Lilly公司对二硝基苯胺类除草剂类似物的合成持续了20多年,1965-1968年达到了高峰

图5 氟乐灵发现和商品化开发过程中的重要里程碑

2 氟氯吡啶酯的发现

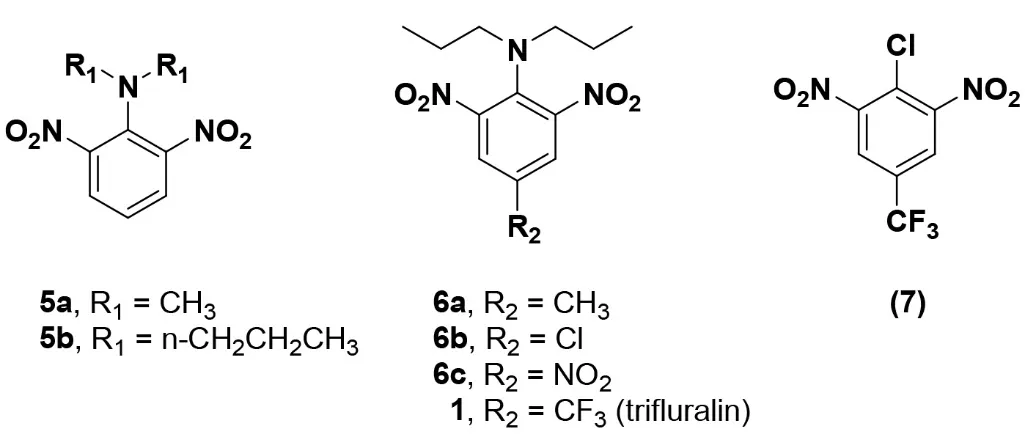

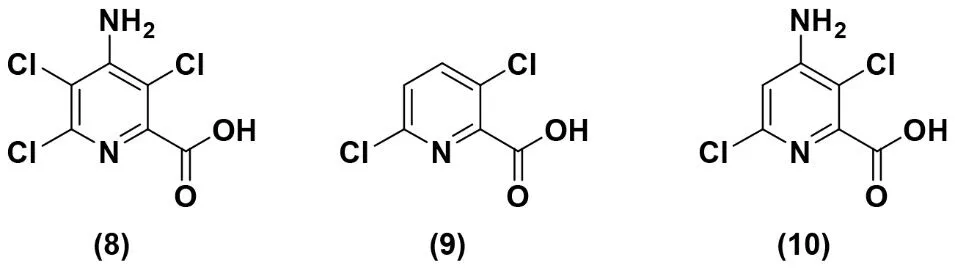

20世纪50年代后期发现试验中硝化抑制剂的某些土壤代谢物具有除草活性。这一发现导致了吡啶-2-羧酸(也称为吡啶甲酸)类除草剂的确认,包括人工合成生长素类除草剂毒莠定(picloram,图6中8)和二氯吡啶酸(clopyralid,图6中9)。毒莠定(8)于1960年首次合成,二氯吡啶酸(9)于1961年首次合成(图7)。但在20世纪60年代围绕吡啶-2-羧酸核进行的合成研究十分有限。靶标类似物基本上限于吡啶-2-羧酸核的3-、4-、5-和6-位的氯组合,以及在吡啶环2-位上羧酸的酰胺、腈和酯化。

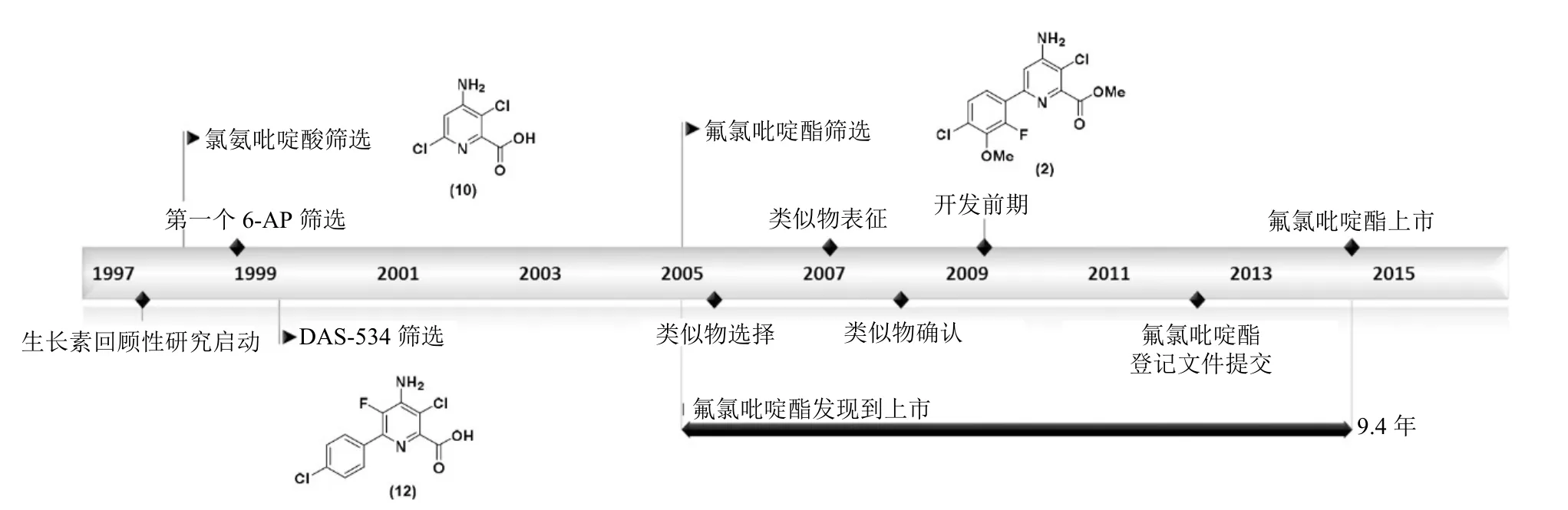

在发现毒莠定近40年之后的1998年,发现了一种与毒莠定和二氯吡啶酸关系密切的新的人工合成生长素类除草剂。令人惊奇的是,研究发现毒莠定可经电化学反应选择性还原生成新的吡啶-2-羧酸(图6中10)。这种新的吡啶-2-羧酸的分离和生物活性评价表明,其对阔叶杂草具有较高的除草活性,并对许多禾本科作物表现出良好的选择性。后续深入的研究工作终使这种新的吡啶-2-羧酸除草剂得到表征和开发,并于2005年以氯氨吡啶酸(aminopyralid,图6中10)的名称商品化(图7)。

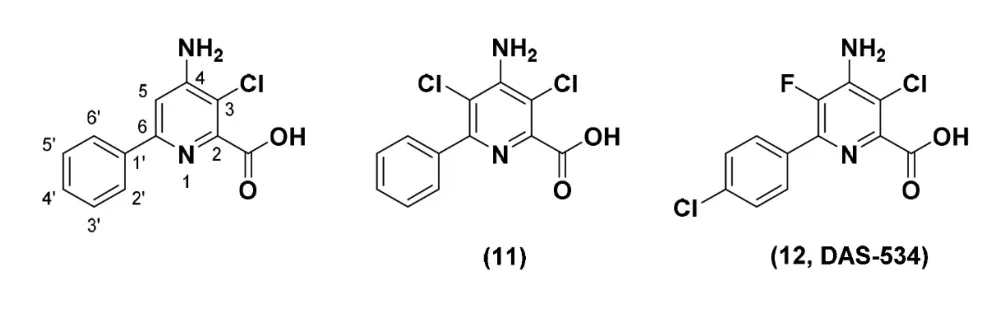

氯氨吡啶酸(10)的发现和一项对人工合成生长素类除草剂类似物的回顾性分析激发了重新探索吡啶-2-羧酸核化学多样性的兴趣。用于探索这种化学多样性的最初合成策略之一是用芳基取代化合物8和化合物10的6-位的氯来确定其对除草活性的影响。根据原料可用性和合成难易度,选择合成的初始目标化合物。1999年3月,合成了最早的6-芳基吡啶-2-羧酸类(或6-芳基吡啶羧酸类)并进行了生物活性评价。其中活性最高的6-芳基吡啶羧酸类为4-氨基-6-(3,5-二氯苯基)吡啶-2-羧酸(图8中11)。在温室试验中化合物11的苗后除草效果仅为中等且远低于毒莠定的除草活性,但在受影响的植物上观察到的除草症状与人工合成生长素类除草剂作用机制一致。历时7个月的后续合成研究发现了适于芽前和苗后应用的高效除草剂4-氨基-3-氯-5-氟-6-(4-氯苯基)吡啶-2-羧酸(12,DAS-534)。值得注意的是,DAS-534(12)对阔叶和禾本科植物均具有活性,在施用于易感植物时可引起与人工合成生长素类除草剂作用机制一致的显著除草症状。DAS-534的田间药效评价证实了温室试验所观察到的高活性及其潜在的商业效用。

遗憾的是,DAS-534在土壤或植物残体中不易降解,极大地限制了其潜在的商业用途。因此中断了对化合物12的后续研究,又由于草甘膦抗性作物的出现和极大的成功,有近4年时间减少了对新6-芳基吡啶羧酸类似物的合成研究。谷类作物对新型阔叶除草剂的需求最终促使陶氏益农公司于2004年重启了除草剂研发工作。当时,一项对6-芳基吡啶羧酸类SAR的回顾性分析促使科研人员重新考虑开发可用于谷类和其他作物的选择性、可生物降解的6-芳基吡啶羧酸类。对此SAR的分析表明,6-芳基吡啶羧酸苯环的3-位耐受多种取代,在最初合成工作中的研究尚不充分。因此,启动了集中于6-芳基吡啶羧酸苯环的3-位具有各种取代基的类似物的新一轮合成工作。

图6 卤代吡啶类(halopyridines)毒莠定(8)、二氯吡啶酸(9)和氯氨吡啶酸(10)是新颖6-芳基吡啶羧酸生长素类除草剂的关键前体

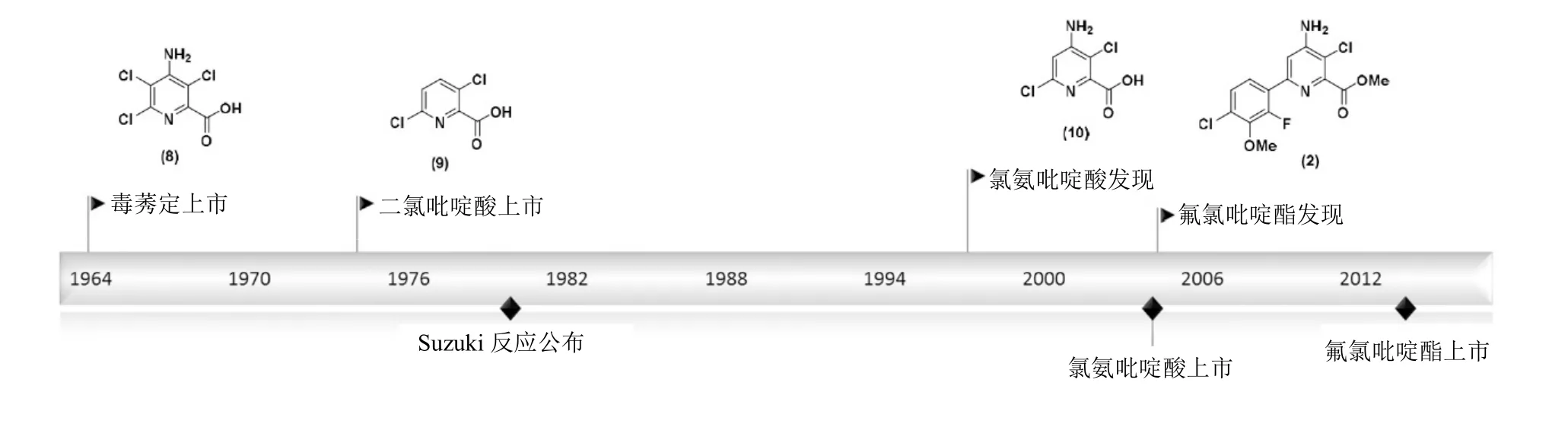

图7 吡啶甲酸类除草剂毒莠定(8)、二氯吡啶酸(9)、氯氨吡啶酸(10)和氟氯吡啶酯(2)发现和商品化开发历程中的重要里程碑

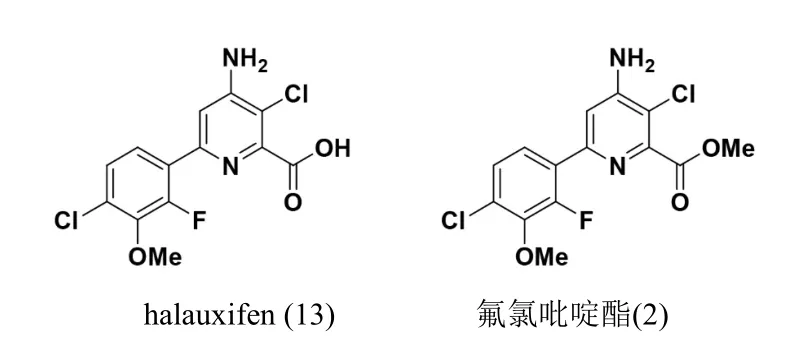

这个深受重视的项目实施后,于2005年初发现了第一个具有较高除草活性且在土壤中可快速降解的6-芳基吡啶羧酸类。此后不久,合成了4-氨基-3-氯-6-(4-氯-2-氟-3-甲氧基苯基)吡啶-2-羧酸(halauxifen,图10中13),并测定了它的除草活性。温室试验表明,halauxifen (13)的除草活性较高且对禾本科作物具有选择性。土壤降解研究表明,根据土壤类型不同,halauxifen在土壤中的半衰期为10~25 d。后续的温室和田间试验表明,halauxifen可用于防除谷类作物及其他作物田杂草。2007年首次提交登记。为便于制备混剂,开发了halauxifen的甲基酯(2)(图10)。2012年11月化合物2的英文通用名halauxifen- methyl(氟氯吡啶酯)被批准。2014-2016年该剂已在全球大部分地区得以应用(图9)。

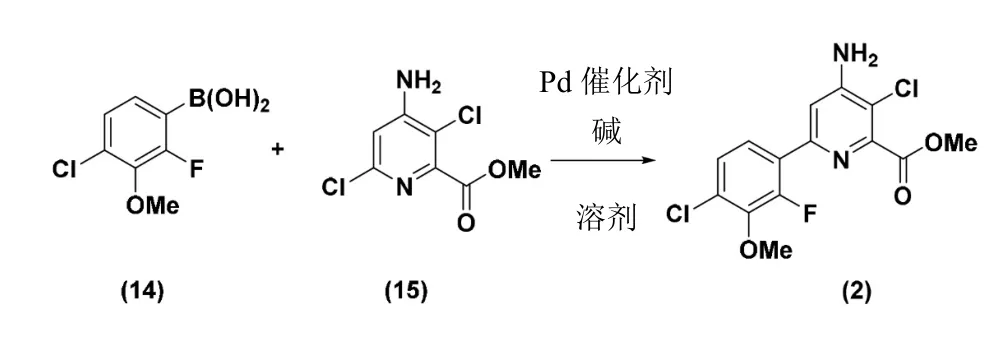

氟氯吡啶酯等6-芳基吡啶羧酸类合成的主要挑战是图11所示的Suzuki偶联反应。该反应以因发现此类反应等研究成果而获得2010年诺贝尔化学奖的Akira Suzuki的名字命名。虽然1981年首次报道了卤代苯的Suzuki偶联反应,1991年首次报道了2-氯吡啶偶联反应实例,但这2个报道中描述的条件用于生产6-芳基吡啶羧酸类似物时效率较低。在评估了各种已知的反应条件后,最终发现氟化碱(即氟化铯或氟化钾)可大大加快Suzuki偶联反应的速度,且化合物2等6-芳基吡啶羧酸类似物的收率适中(图11)。氟化碱作用于各种钯催化剂和溶剂体系,从根本上消除了研究工作的瓶颈。最后,利用Suzuki偶联反应进行氟氯吡啶酯工业化生产的成本效益得以实现。

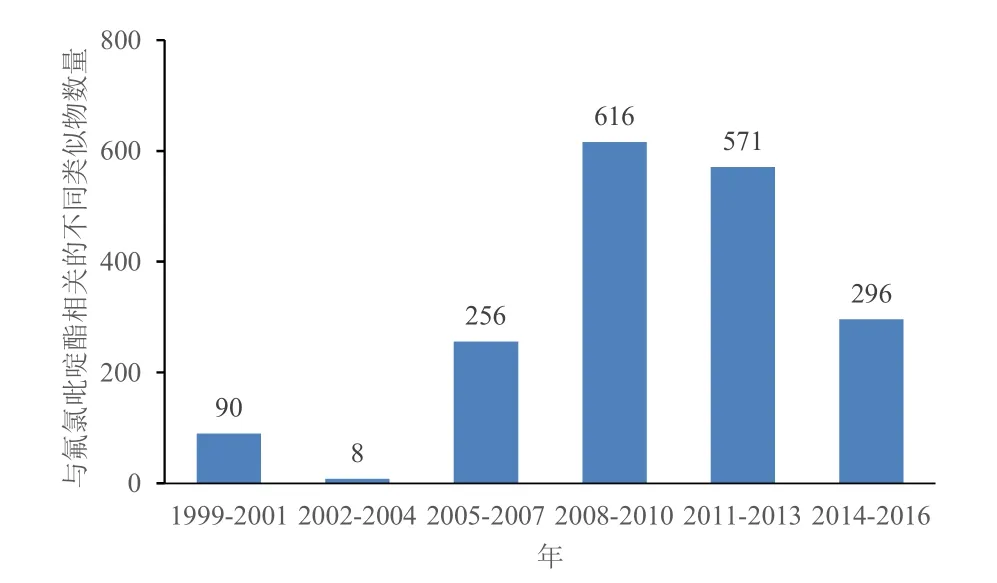

6-芳基吡啶羧酸类似物合成的时间表见图12,其合成研究分为3个不同阶段。在合成研究的第1个阶段(1999-2004年),制备了大约100种不同的6-芳基吡啶羧酸类似物。尽管这些类似物中有许多显示了强烈的除草活性,但由于土壤半衰期和选择性问题,合成被中断。这种停顿一直持续到2005年特别针对这些问题发展了一个很有前景的假设。那年设计并生产了62种类似物,对6-芳基吡啶羧酸苯基尾部3-位引入代谢活性官能团进行评价。这个深受重视的研究项目很快导致氟氯吡啶酯的发现。在合成研究的第2个阶段(2005-2007年),还发现了一些有发展前景的其他类似物。第3个阶段,也是耗时最长的合成研究期(2008-2016年),旨在确定最适合开发的类似物,确定具有独特的除草效果的其他类似物,并为专利申请提交提供实例。总之,1999-2016年陶氏益农公司制备了1 800种6-芳基吡啶羧酸类似物并评估了它们的除草活性。

图8 编号系统用于鉴别6-芳基吡啶羧酸类(6-APs)的取代

图9 氟氯吡啶酯发现和商品化开发历程中的重要里程碑

3 讨 论

由于氟乐灵和氟氯吡啶酯的发现和发展路径相差近50年,因此从它们的开发到商品化有极大的反差并不奇怪。除了除草剂的除草效果、使用方法和使用剂量之外,开发和登记的复杂性,工业化生产所需的化学可实施性程度以及知识产权管理方式也存在较大差异。

由于氟乐灵是同作用机制类别中第一个商品化的二硝基苯胺类除草剂,故在其开发时没有关注靶标位点的杂草抗性。与大多数其他主要作用机制类别相比,对二硝基苯胺类除草剂的靶标位点抗性进化缓慢。但自从氟乐灵商业化以来,对这种作用机制产生了抗性的杂草种类,对其他二硝基苯胺类除草剂具有高度的交互抗性。氟乐灵最初是作为用于大豆和棉花田的独立除草剂产品而开发。该剂通常作为播前土壤处理除草剂应用,其使用剂量相对较高(850~ 2 240 g/hm2),土壤半衰期较长(161~201 d)。氟乐灵低廉的生产成本(目前低于5美元/kg)能够满足如此高使用量(按照当前的标准)的需求。另外,只因为氟乐灵的土壤迁移性低,挥发性高,故其在土壤中的半衰期相对较长是可以接受的。如果氟乐灵在土壤中的迁移性较高或挥发性较低,那么该产品可能必须以较低的剂量使用,或限于有助于土壤降解或挥发的田间和环境条件下使用。

与氟乐灵相比,氟氯吡啶酯不是同作用机制类别中第一个商品化的除草剂。实际上,在氟氯吡啶酯之前,有不少人工合成生长素类除草剂[即2,4-滴、2甲4氯、2,4-滴丙酸、2甲氯4丙酸(mecoprop)、麦草畏、毒莠定、二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、绿草定、氟草烟和氯丙嘧啶酸(aminocyclopyrachlor)]商品化。而杂草对生长素类除草剂的抗性进化缓慢。另外,杂草对人工合成生长素类除草剂的交互抗性等级差别很大,难以预测。因此,在发现和开发氟氯吡啶酯的时候,几乎没有料到抗人工合成生长素类除草剂的杂草会对其具有交互抗性。这是决定商品化氟氯吡啶酯时的一个特别重要的因素,因为它最初是以较低使用剂量(5~7.5 g/hm2)作为除草剂混剂组分用于苗后防除谷类作物田的重要杂草。另外,由于氟氯吡啶酯的土壤半衰期短(10~25 d),持效性非常有限,甚至可以极低剂量(1~2 g/hm2)配制除草剂混剂用于大豆种植前的杀灭(burndown)处理。尽管氟氯吡啶酯的生产成本高于氟乐灵,但由于其的使用剂量低(1~7.5 g/hm2),市场价值依然可观。最后,氟氯吡啶酯在土壤中迁移性低,再加上使用剂量低和土壤半衰期短,最大限度地减少了与其除草用途相关的应用限制。

图10 具有适宜土壤降解率的4-氨基-3-氯-6-(4-氯-2-氟-3-甲氧基苯基)吡啶(halauxifen)对单子叶作物田杂草具有除草活性,2005年选择halauxifen的甲基酯(氟氯吡啶酯)进行田间试验

图11 生成6-芳基吡啶羧酸类化合物的Suzuki偶联反应

在这2种商业除草剂发现和开发的几十年间,食品安全法规的重大变化增加了农药登记所需检测的数量,即增加了除草剂商品化所需的时间和成本。从氟乐灵和氟氯吡啶酯的时间表中很容易地看出管制严格性变化的影响:氟乐灵从发现到商品化花费了3.5年,而氟氯吡啶酯是9.4年(图5和图9)。现代杀虫剂全球商品化的需求表明,开发和登记的巨额费用也是氟氯吡啶酯的商品化开发时间延长的原因。氟乐灵最初是为美国大豆和棉花田防除杂草而开发和登记的,而氟氯吡啶酯是为许多国家的谷类、大豆、油菜、牧场以及各种其他作物田除草而开发和登记。

图12 陶氏益农公司对6-芳基吡啶羧酸类似物的合成研究至少持续了17年,2008-2010年达到高峰

氟乐灵的化学结构比氟氯吡啶酯相对简单,这一显著差异体现在它们的发现和后续的工业化生产的历程中。值得注意的是,在氟乐灵发现前,在文献中提及类似物已有50多年,但显然从未对其除草潜力进行过评估。而当今新的化学成分在其合成报道后不久,就会在各种农药和医药筛选中进行商业潜力的例行评估。虽然氟乐灵是在1960年首次合成的,但合成氟乐灵所需的化学反应早在20多年前就已在专利申请中报道了。氟乐灵最终是利用这些过期专利中披露的工艺生产出来的,它的工业化生产路线也迅速发展起来。

与氟乐灵的开发历程相比,氟氯吡啶酯的发现较为困难,事前难以想象其工业化生产只有二三十年。Suzuki偶联反应促进了氟氯吡啶酯的发现,使其最终实现了工业化生产。Suzuki偶联反应的多功能性和方便性在有机合成化学史上是极其罕见的。在Suzuki偶联反应条件下,有机硼试剂的优化反应能够合成多种高度官能化的化合物,通常不需要化学保护基团。另外,与其他有机金属试剂相比,大多数所需的有机硼试剂易于制备,在空气和水中稳定,且相对无毒。值得注意的是,Suzuki偶联反应已成为医药和农药行业中发现和工业化合成研究收集二芳基化合物的最常用方法。1995年的一篇报道有机硼化合物钯催化交叉偶联的综述迄今为止已被引用了10 000多次,就更加突出了这一点。

氟氯吡啶酯和氟乐灵的商品化历程中的另一个关键区别是这2种除草剂知识产权的管理模式。在大多数种植作物的国家均有氟氯吡啶酯相关的专利申请。与之形成鲜明对比的是,涉及氟乐灵的专利申请在美国有而欧洲仅少数几个国家有。虽然这种差异可能是受氟氯吡啶酯业务全球化与最初氟乐灵业务专注美国本土的影响,但也清楚地表明了知识产权管理的巨大差异。还值得注意的是涉及氟乐灵的专利申请范围相对狭窄且数量有限。二硝基苯胺类除草剂业务的历史表明,氟乐灵所获得的专利保护不足以阻止竞争对手占据市场份额。它的成功使另外11个二硝基苯胺类除草剂最终得以商品化,包括4个其他公司开发的二硝基苯胺类除草剂:甲磺乐灵(1966年首次登记)、二甲戊灵(1974年)、氯乙氟灵(1976年)和氨基丙氟灵(1992年)。目前农化行业的普遍做法是,进行大范围的氟氯吡啶酯专利申请来防止竞争对手开发与氟氯吡啶酯密切相关的类似物。

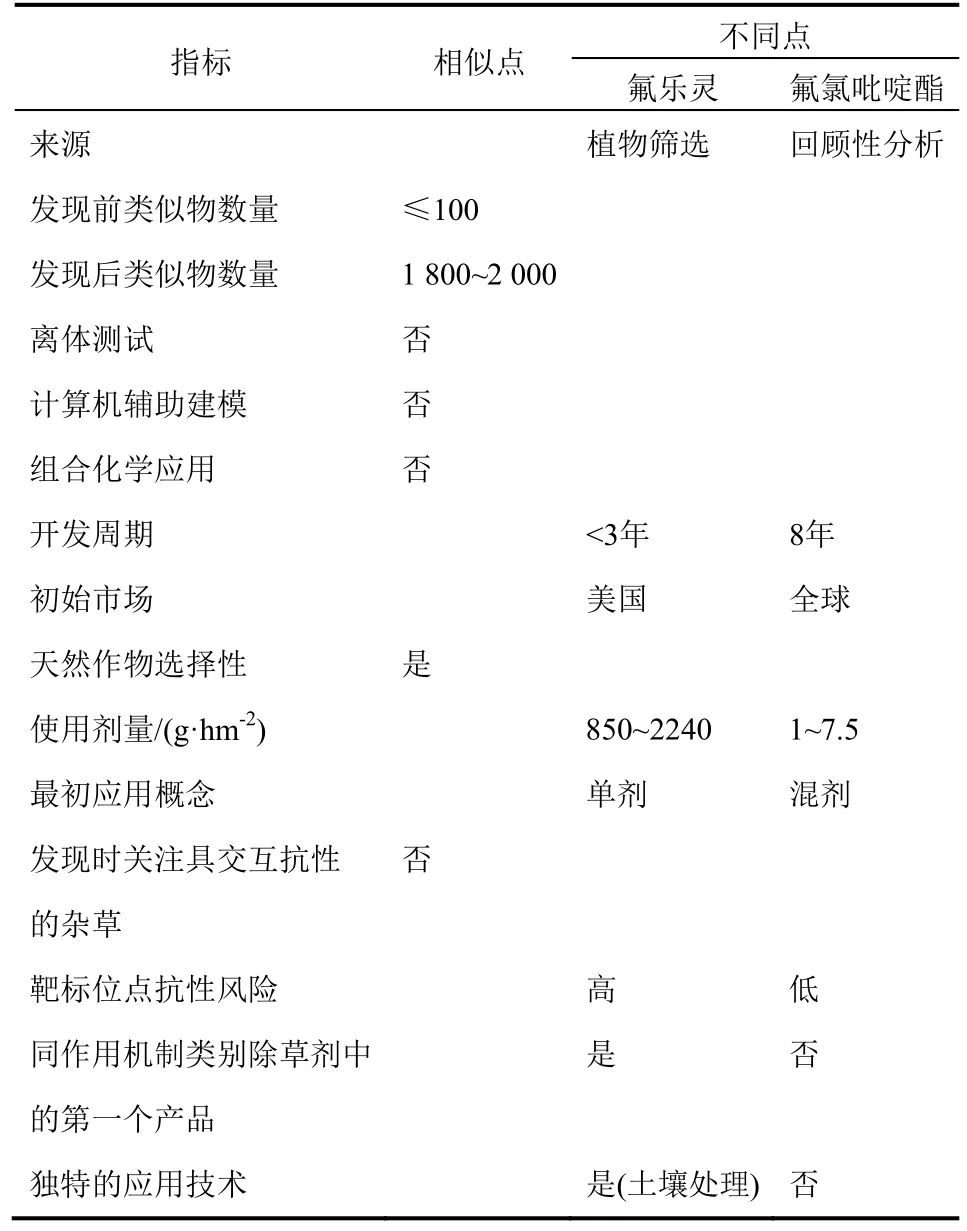

尽管氟氯吡啶酯和氟乐灵各自的商品化道路存在上述差异,但它们的发现历程中也有许多惊人的相似之处(表1)。首先,这2种除草剂的先导分子在化学文献中已有存在。其次,这2种除草剂均为各自类别SAR建模过程中早期鉴定:氟乐灵来自Eli Lilly公司1958-1980年合成的约1 900种二硝基苯胺类似物中的类似物31,氟氯吡啶酯则来自陶氏益农公司1999-2016年合成的约1 800种6-芳基吡啶羧酸类似物中的类似物101。第三,这2种除草剂均是在没有使用离体测试和蛋白配体晶体结构等先进技术的情况下被发现的。最后,对这2种除草剂的关键科学观察带来了特定假设,加速了研究工作,最终导致了商业除草剂的开发。对氟乐灵而言,田间小区意外的杂草防除观察结果表明了用于播前土壤处理的必然性;而对氟氯吡啶酯来说,对6-芳基吡啶羧酸SAR与其他商业和试验除草剂的土壤降解模式的评价启发了在6-芳基吡啶羧酸苯环的3-位上引入代谢敏感的甲氧基取代基的设想。

考虑到氟氯吡啶酯的发现仅有12年,能有和氟乐灵相媲美的发现历程细节数量和类型令人惊讶。但在发现氟氯吡啶酯之前的几年间,对人工合成生长素类除草剂的作用机制还没有详细的了解。因此,不可能利用离体测试和计算机辅助分子设计等现代研究工具研究设计人工合成生长素类除草剂。实际上,尽管在过去10年里对人工合成生长素类除草剂的作用机制的细节了解急剧增加,但由于其极为复杂,即使离体测试和计算机辅助分子设计工具在其研究中的作用仍有限。最终,氟氯吡啶酯和氟乐灵的发现凸显了基于科学观察和对特定假设检验的传统的、信息不足的农药发现方法的作用。

表1 氟乐灵和氟氯吡啶酯的发现和除草特性比较

对发现氟乐灵和氟氯吡啶酯的反思体现了过去50年来除草剂行业的巨大变化。此外,这些反思表明下述关键信息未来可能促进新除草剂的成功发现:⑴ 已存在于开放式化学文献或专利公司数据库中的先导化合物结构或可用于新除草剂开发。释放其潜力的关键是直接模拟合成的新假设。⑵ 较低使用剂量的新除草剂的发现和开发需求的除草剂产品概念包括与现有商业除草剂的混剂。⑶ 当前和未来的化学技术可使具有相对复杂结构的新除草剂实现工业化生产。⑷ 新除草剂的开发和登记成本太高,或不利于小宗作物用新除草剂的商品化。

最后,对业内科研人员来说,重要的是要认识到成功发现农药的主要推动力仍然与50年前一样:活体测试、科学观察和基于假设的研究。