基于步行友好视角的城市居住区研究

——以武汉市为例

2018-04-01彭雷

彭雷

李保峰

一、导言

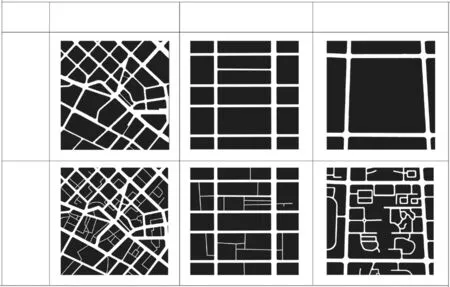

1.当前步行研究的重点

步行活动一般可归纳为三种类型[1]:必要性活动、自发性活动与社会性活动。其中必要性活动为每天的上班、上学、购物出行;自发性活动和社会性活动为观望、驻足、休息、娱乐等非必要性活动。城市设计作为传统的步行研究领域,其早期的研究更多使用描述性的定性方法,研究重点多放在商业街区、历史街区的非必要性活动方面。[2][3][4]近20年来,研究者开始将研究重点转向步行与土地利用模式关系、步行网络的连续性等问题上来,同时更多关注日常必要性出行的研究;由于居住区往往是步行路线的起点和终点,而构建完整的城市步行空间网络,又是完善公交导向的城市交通模式的必要条件,这些都离不开居住区的步行网络建设。因此研究居住区的步行友好性(Walkability)问题日益增多。[5]Southworth(1997)[6]的研究显示步行出行意愿与道路连通性强烈相关。 PIKORA(2002)[7]的研究得出,与步行出行强烈相关的不仅有道路连通性,还有目的地服务设施的易达性。Leslie(2007)[8]的研究显示,步行出行与居住区的土地混合利用程度显著相关。法国学者Salat(2012)[9]提出“城市分形”理论,即某要素尺度小,则其重复数目大,反过来某要素尺度大,则其重复数目小。这一理论解释了传统步行城市支路重复数目大,步行网络密集、可步行性高;而现代城市干道重复数目大而支路重复数目小,故导致现代城市的步行友好性远低于传统城市。

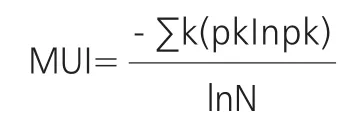

图1:武汉市三个居住区分布图

2.步行友好性的定义与评价方法

由于涉及主客观因素以及评价角度的差异,学术界对“步行友好性”(Walkability)尚无统一定义。有学者将其定义为“建成环境对于步行的友好程度”[10]。还有学者[11]将其概念化为“一个地区的建成环境和土地利用在多大程度上有利于该地区的居民采用步行方式休闲、运动、获得商业与公共服务以及通勤” 。 Southworth[12]定义为“建成环境通过人行的舒适和安全来支持和鼓励步行的程度,通过合理的时间将人与目的地联系起来,并在整个步行网络中提供视觉趣味。”由此看出,虽然还没有统一定义,但人们对“步行友好性”的理解已经超越微观街道层面,并开始关注城市形态、土地利用模式以及出行目的地服务设施等对步行的影响程度。

当前对于步行友好性的评价,有以下几个主要成果。(1)步行分数(walk score)。步行分数主要反映的是一定步行范围内日常设施配置的合理性,按照人体步行舒适距离(400m)和可忍受的极限距离(800~1200m)两个步行长度作为打分的基础,并主要测量住家到日常主要出行的目的地设施之间的距离。Carr(2010)等人的研究证明[13],步行分数的分值与居住区的道路连通性、居住区到公交站点的便利度都呈显著正相关,也就是说步行分数的高低可以间接反映该区域的步行友好性。(2)步行友好性四项指标。Frank (2010)[14]综合多项研究成果,发展了 四项步行友好性指标。即居住密度、零售商业底层建筑密度、道路交叉口密度和土地混合利用程度。(3)步行审查工具(Walking Audit Tool)。[15~17]它综合了定量和定性方法,使用打分法对步行友好性进行评估,不仅涉及上述提及的城市形态指标,还关照微观感性因素,如沿街视觉感受、人性化尺度、安全性以及街道景观美学要素等指标。在罗伯特·伍德·约翰逊基金会(Robert·Wood·Johnson Foundation)资助的“设计活跃生活”(ALBD:Active Living by Design)研究网站上就发布了13个步行审计工具,其中有5个已经得到验证。[18]

可以看出,近年来西方理论界对“步行友好性”的测度指标,有的以住宅到公共服务设施的距离来打分;有的主要关注客观的可量化测度的城市形态指标;有的涉及主客观相互关联的内容,有的同时关注中观的居住区尺度层面和微观的街道尺度层面。相比西方发达国家,我国在这方面的研究还处于起步阶段,还未成系统研究居住区步行友好评价体系,相关实证分析也较为缺乏。

二、研究内容与样本选择

1.研究内容

综合多方面研究结论[19~22],对居住区步行友好性产生决定作用的首先是城市形态方面的因素,其次是微观步行环境。本文重点研究与城市形态相关的三个要素。①道路连通性。②公共设施易达性。③居住区的土地混合利用程度。本文所有数据来源:武汉市规划局、百度地图、Google Earth、现场实地测量。

2.研究样本

中国现代城市发展100多年来,居住建筑发展经历了6个时期[23],其中有三个大发展阶段,分别为:①19世纪末20世纪初的现代城市住宅建设起始阶段,以城市低层里弄和多层公寓为主;②20世纪50年代,中国 “一五”时期以大型工厂的工人新村建设为主;③20世纪90年代至今,社会主义市场经济阶段,全面推进试点小区示范、小康住宅示范工作以及住宅商品化。本文以武汉市为例,分别选择三个典型居住区作为这三个时期的代表,既可反映武汉市发展特征,亦可一定程度上反映中国大城市居住区发展的一般特征。分别为,汉口原租界区的2.24km2范围,简称A片区;武汉钢铁公司生活区钢花新村的15.5 km2范围,简称B片区;武汉南湖新城的12.5 km2范围,简称C片区(图1)。

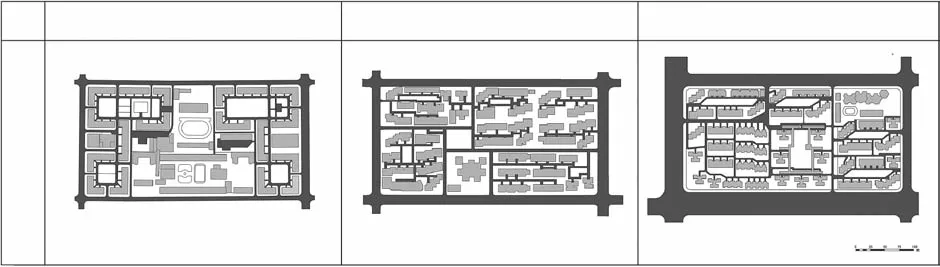

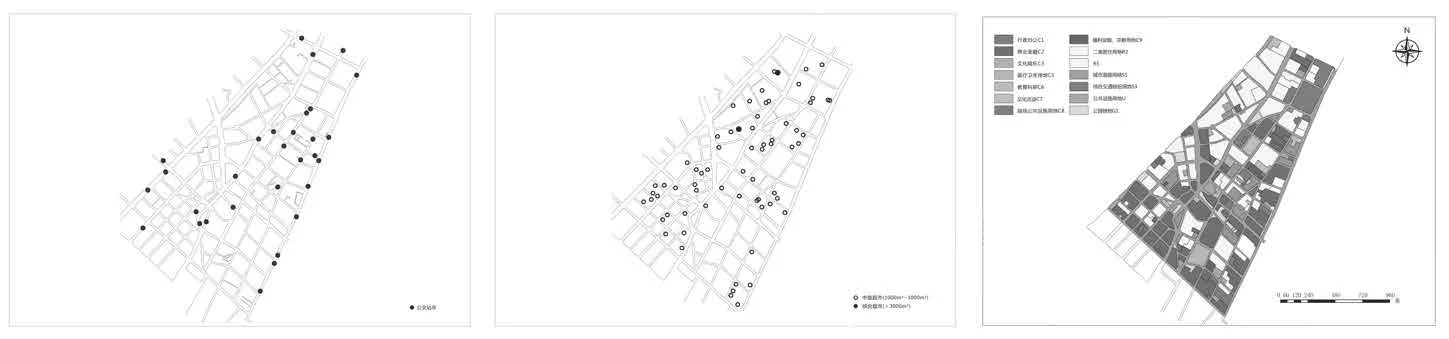

由于我国城市居住区内的居住单元多以封闭围合的住宅小区形式呈现,为了更深入地研究居住区与居住小区的步行环境差异,本文在A、B、C三个居住区中各选取三个完整独立的居住单元进行研究,其中A片区选取坤厚里(A1)、三德里(A2)、汉润里(A3);B片区选取8街坊(B1)、110街坊(B2)、115街坊(B3);C片区选取宝安花园(C1)、中央花园(C2)、松涛苑(C3)(图2~图4)。

图2: A片区三个研究案例总平面图

图3: B片区三个研究案例总平面图

图4: C片区三个研究案例总平面图

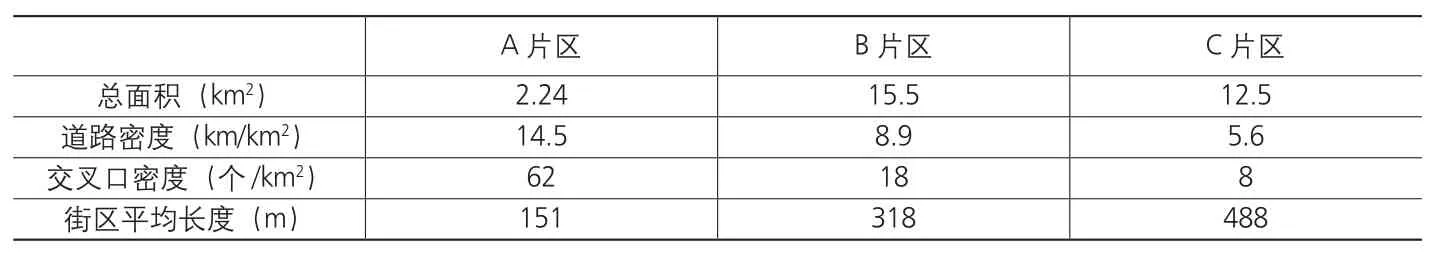

表1 三个居住区道路连通性指标

图5:街区长度变化对比

三、调查结果与分析

1.道路连通性分析

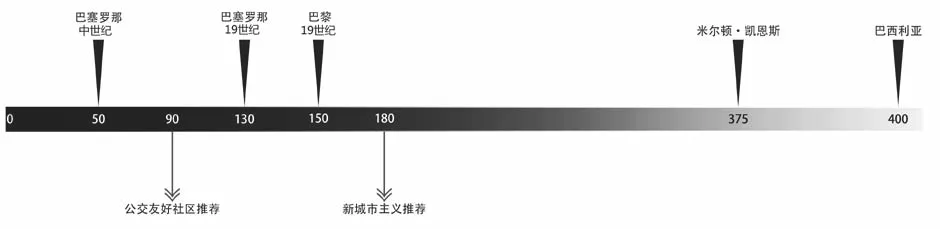

本文重点讨论道路密度、交叉口密度和街区平均长度等反应道路连通性的指标。由表1.可以看出,A片区仍然保留着传统步行街区的特征,其较高的道路密度和交叉口密度使道路连通性较好,街区平均长度为151m,是适宜步行的小尺度街区。回顾各国城市发展历史可以看出,中世纪许多城市的街区长度在50m左右,如巴塞罗那中世纪建成的哥特街区;18~19世纪的街区长度逐渐加长,如巴黎星形广场片区街区平均长度为150m,巴塞罗那的塞达尔规划片区为130m。可见20世纪之前的适宜步行的城市街区长度一般在150m以下。而B片区道路密度较之A片区下降了近40%,街区平均长度增长了一倍,20世纪50年代的居住区步行友好性下降明显,已经开始向背离步行友好的城市形态转变。90年代兴建的C片区则明显呈现出大街区宽马路的特征。但对照《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95规定的大城市支路以上级道路总密度为5.4-7.1km/km2。B、C两个片区的道路密度都已达到规范规定的要求。这说明我国长期受到“雅典宪章”的规划思想影响,并直接体现在我国的道路交通规范制定上。众所周知,勒·柯布西耶的代表作《明日之城市》所描述的理想城市就是 “雅典宪章”的愿景:规划大量400m×400m的街区,尽量用宽马路取代众多的小街道和交叉路口……笔者将勒·柯布西耶的“明日之城”及印度昌迪加尔的城市形态道路连通性与C片区进行比对,发现C片区的道路连通性甚至比他们还要低,可见1990年代以来在我国新城建设中过于倾向小汽车导向的路网结构,步行友好性几乎完全被忽视(图5)。

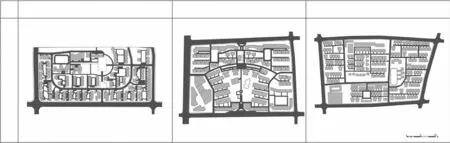

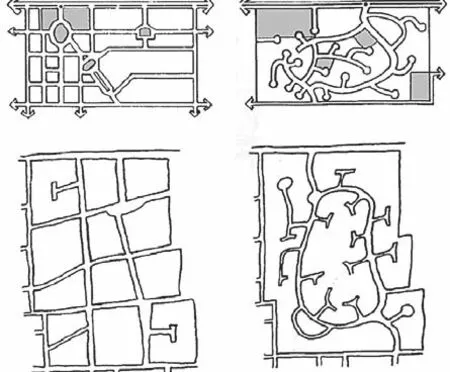

由于我国住宅小区内的道路系统与居住区的道路系统相互隔离、自成一体,住宅小区内的道路形态与居住区层面是否有差异?以下来比较一下武汉市三个居住区内的九个住宅小区的道路形态(图6)。从图中可以看出,1990年代后建设的C片区的住宅小区,总体呈现出环形路和尽端路增多的趋势,零碎杂乱,连通性差,且与小区外城市路网形态无明显衔接关系,形成了内部自我封闭、自成一体的道路格局。

住宅小区的这种路网结构要追溯到1980年代末开展的城市住宅小区建设试点工作,住建部推荐小区路网规划应遵循“顺而不穿、通而不畅”的原则,后经由1993年发布的《城市居住区规划设计规划设计规范》(GB50180-93)通过法律条文的形式固化下来,以达到小区内安全与安静的目的。而这正是美国等国家在二战后推崇的郊区居住模式中大量运用的“曲线形尽端路网”(cul-de-sac)。二者的区别在于,美国郊区这种路网是居住区级道路,相当于城市支路。美国所谓的“减少穿越交通”,是指避免笔直的城市快速路或高速路穿越居住区。中国居住区规范规定的小区内应避免过境车辆的穿行,是将城市支路排除在住宅小区之外。西方学术界从1980年代以来对“曲线形尽端路网”结构割裂城市生活、降低道路连通性等缺点展开了持续的研究,尤其对增加绕路距离、降低步行友好性的问题展开多角度批评(图7)。可以看出,中国实际上是将美国的郊区居住区的道路系统搬进了住宅小区内部,道路等级与居住规模尺度都相去甚远,其直接的后果就是中国城市居住区中支路的缺失和住宅小区内大量道路的闲置浪费。最后呈现出大的方格路网+小区内曲线形尽端路网的混合模式、路网形态相互割裂的局面。

图6:武汉市三个居住区增加了街区内部道路的路网图(800m×800m)

图7: 方格路网与曲线尽端式路网的连通性对比

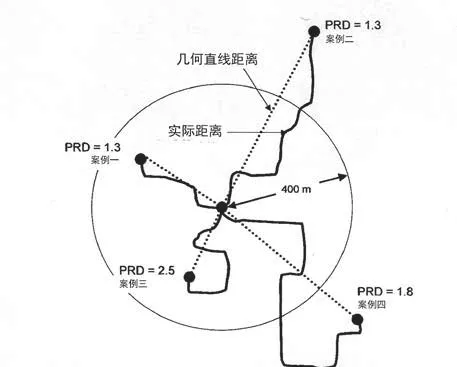

图8:PRD值示意图(图片来源:参考文献[22])

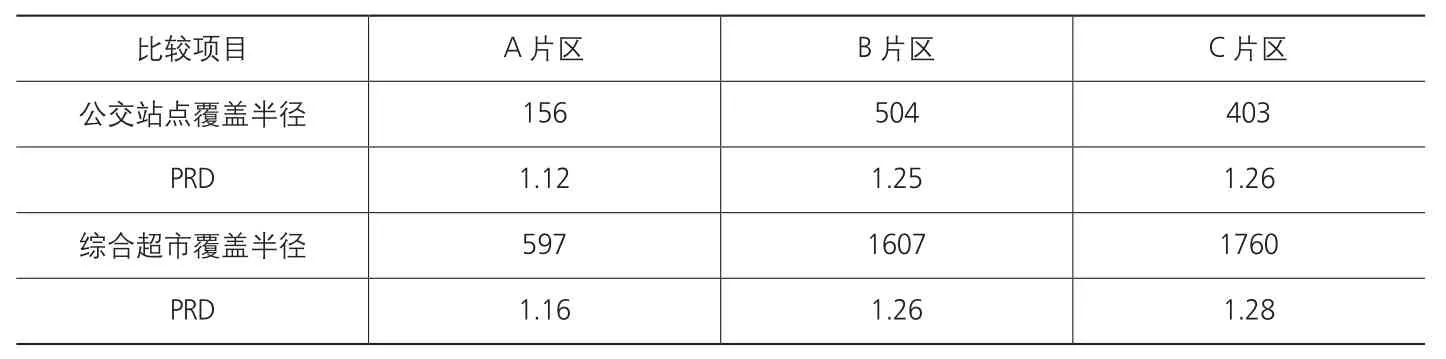

表2 三个片区到公交站点/综合超市的易达性

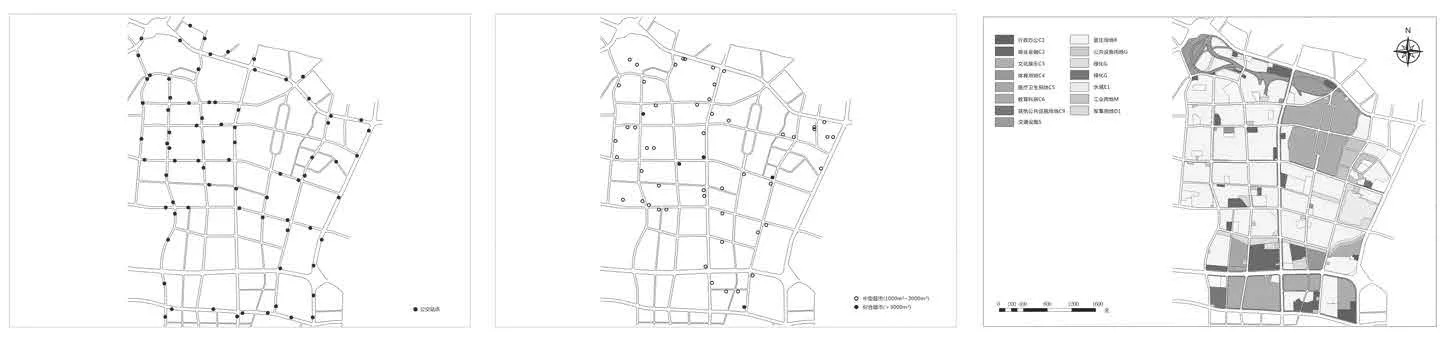

2.公共设施易达性

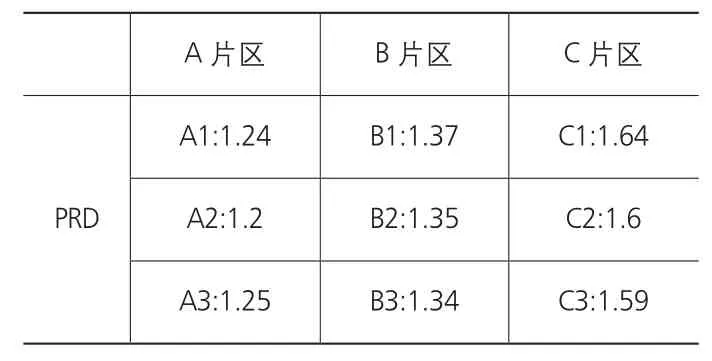

本文选择与居民每天的必要出行相关的公交站点和综合超市(面积大于3000m2)来计算公共设施覆盖半径和绕行情况来衡量,其中到达公共设施的绕行情况采取计算路线直接性比率PRD(Pedestrian Route Directness)[24]来衡量其绕行情况。PRD是出发点到目的地的实际距离与出发点至目的地直线距离之间的比值,PRD越大则绕路越多(图8)。

结果显示,各个居住区公交站点的覆盖半径都在步行舒适范围内,但B、C片区综合超市的覆盖半径却远超步行范围,只能通过机动车辅助到达。武汉的三个居住区PRD值都不高,在1.2左右。这说明方格路网形态的绕路情况都不严重。但居住小区内的情况则呈现较大差异,以鱼骨状街道为骨架的A片区居住单元,和以围合式大院为骨架的B片区居住单元,其PRD值在1.2左右,绕路情况不严重;而以曲线形尽端路为骨架的C片区住宅小区,其PRD值在1.5以上,绕行情况严重。

这与Hess(1997)[25]与Randall(2001)[26]研究结论基本一致,他们对北美多个居住区的研究显示,以小街区划分的方格路网形态居住区的PRD值在1.2~1.3之间,城市郊区以曲线形尽端路网为特点的居住区PRD值达1.7以上,绕路情况严重与否和路网结构直接相关。武汉市居住区的绕路情况主要体现在住宅小区内部,而近年来住宅小区规模不断扩大,动辄四五十公顷,其内部的步行距离加大,使居住区的步行友好性大大降低(表2、表3,图9~图11)。

3.土地混合利用程度

本文使用评价土地混合利用程度的数学模型[8]进行测算。

MUI—土地混合利用程度指标

N—土地利用种类的数量

K—土地利用的种类

P—各土地利用种类所占比重

此指标结果为0~1,数值越接近0,则表明土地混合利用程度越低,数值越接近1,则土地混合利用程度越高。取对数的意义在于:某一项土地种类所占比例越大,则其对土地混合利用多样性的贡献越小,数值也越小,如果某一项土地所占比例超过60%,则对多样性的影响更大。本文选取四种土地利用类型进行比较:居住用地、商业用地、教育用地和办公用地,则MUI不会超过0.25,即指标结果均在0~0.25之间。

测算结果显示,三个片区MUI值分别为0.23、0.15、0.13。A片区土地混合程度最高,接近0.25。而1950年代以后的城市建设中都是遵循现代主义功能分区规划思想,不重视土地混合利用。这一思想反映在中国的居住区规范看出,将居住区作为一个独立的单位大院,以居住为主,并配套少量的服务设施。《城市居住区规划设计规范》GB50180-93第3.0.2.2条规定的居住区用地指标中,居住用地比例超过50%,这都直接影响了居住区的步行友好性。

图9:A片区公交超市及土地利用图

图10:B片区公交超市及土地利用图

图11:C片区公交超市及土地利用图

四、结论与建议

1.合理确定“道路连通性”指标

居住区步行友好性主要体现在道路连通性能上,街区的尺度直接关系到道路密度和交叉口密度。武汉市街区尺度在中华人民共和国成立后经历了两次主要变化,第一次,1950年代受到现代主义城市规划的影响以及“邻里单元”的居住模型的影响,道路密度开始降低,街区尺度平均比20世纪初增加一倍,从150m增加到300m左右。第二次,1990年代以来道路密度继续下降,街区平均长度放大到400m左右。同时在住宅小区内部,“邻里单元”范式通过《城市居住区规划设计规范》GB50180-93固定下来,小区内道路与城市路网相互隔离,错误地将美国郊区化居住区的路网形态搬到了住宅小区内部,多数呈现曲线形尽端式形态,降低了住宅小区内的道路连通性。

近年来我国已认识到城市道路交通规范规定的路网密度偏低所造成的负面影响, 2011年修订的《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011中规定大城市道路总密度为6.8~10 km/km2,与《城市道路交通规范》GB50220-95规定的5.4-7.1 km/km2相比有了较大提升。但标准规定的路网密度指标不够直观,规划落实的操作性不强。如果把城市路网作为一个整体来测算,将路网密度换算成道路间距(街区平均长度),则可以解决这一问题。比如,标准规定的大城市道路总密度应在6.8~10 km/km2之间,换算成全市平均道路间距是300~200m左右。这样既简单明了,又便于操作。因此笔者建议我国大城市道路密度要尽快向《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011规定的指标靠拢,减少道路间距动辄400m甚至600m以上大街区的出现。

国外在已有的研究和实践中也有诸多对街区长度的建议,Ewing(1999)[27]提出公交友好的住区其街区边长应为300ft(91m);美国公共交通交通协会(2012)[28]建议的TOD附近的街区边长在90~150m之间;新城市主义建议的街区边长不超过180m;加拿大城市皮克(Pickering)[29]规定街区总长不超过550m(相当于街区平均长度在138m左右)。可见,近年来各项研究与城市实践推荐的公交导向型的适宜街区平均长度均在90~180m之间,对应的道路密度为11~22 km/km2。笔者建议,我国现阶段须满足新修订的大城市道路总密度标准,先将街区平均长度缩小为300m左右,第二步目标为200m左右,最后,在有可能的情况下,进一步靠近180m,并向公交导向的步行友好住区逐渐过渡(图12)。

表3 九个住宅小区到最近公交站点的易达性

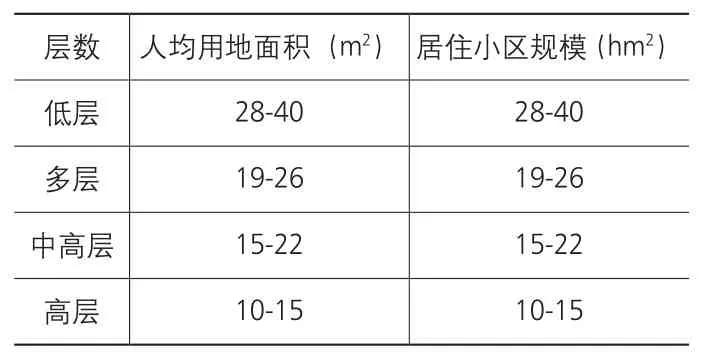

表4 根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93计算得出的居住小区用地规模

图12:理想街区长度对比

2.合理确定居住小区规模

我国居住区规划的基本原则是根据居住人口规模进行分级配套。在《城市居住区规划设计规范》GB50180-93中,表3.0.3中明确规定了人均居住区用地控制指标,条文2.0.2中规定居住小区人口规模在10000~15000人之间。综合以上条款,笔者将武汉所属Ⅲ类气候区的人均用地面积,按照居住小区人口数的下限10000人,计算出相应的居住小区用地规模,得到表4。

规范规定的居住小区用地规模最小也达到10 hm2,最大的竟达到40 hm2,那么对应的小区平均边长就是316~632m。前文中笔者根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011规定的路网总密度转换成街区平均长度,计算结果为300~200m。可以看出,我国《城市居住区规划设计规范》GB50180-93规定的居住小区的规模普遍大于《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011规定的街区规模。这是两个规范呈现出的相互矛盾之处。因此居住区规范的相关调整也迫在眉睫,建议根据高密度路网的发展要求,适当将居住小区的规模降到10 hm2以下,避免超大小区的再次出现。

3.提高居住区土地混合利用程度

从前文的实证数据可以看出,对土地混合利用程度造成较大影响的是某一种土地比例过高,超过50%则影响更大。而我国现行规范仍然延续着现代主义城市规划理论的影响,将居住区作为一个独立的单位大院,以居住为主,并配套少量的服务设施。《城市居住区规划设计规范》GB50180-93第3.0.2.2条规定的居住区用地指标中,无论是居住区还是居住小区,居住用地比例都超过50%,用地性质过于单一;居住区配套公建并未与城市的公共服务与商业服务用地统筹安排。笔者建议国家在制定城市用地分类标准时,应在一定程度上“粗”,给予地方依据实际情况调整的弹性空间;逐步降低居住区中居住用地的用地比例,尽快调整居住区用地分类中的配套服务设施用地,结合公交廊道综合布局,以步行出行范围作为公共设施的服务半径,鼓励公交导向型的混合用地模式,使之与城市用地中的公共管理与公共服务用地、商业服务设施用地统筹安排。

总之,从步行友好性角度开展居住区研究,意味着从“车本”到“人本”理念的转变,以及对现代主义城市规划理论的检讨。2016年国务院发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》就释放出积极的信号,《意见》提出要优化街区路网结构、树立“窄马路、密路网”的道路布局理念、与土地利用相协同、与公交优先相适应、与步行相友善的原则。我们需要在此原则基础上,尽快调整相关法律法规及各项细则,这会在很大程度上重塑我国的城市形态和生活方式,朝向更有益于公共健康和可持续发展的方式转变。

注释

[1]Gehl J.Life Between Buildings:Using Public Space[M].New York: Van Nostrand Reinhold,1987.

[2]Bosselmann P.Sun,wind, and comfort: a study of open spaces and sidewalks in four downtown areas[M].Berkley, CA: Institute of Urban and Regional Development CED UC Berkeley,1984.

[3]Whyte W.H.City: an In-depth Look at the People, the Movement, and the Buildings That Make a City Live[M].New York: Doubleday,1988.

[4]Isaacs R.The Urban Picturesque: An Aesthetic Experience of Urban Pedestrian Places[J].Journal of Urban Design, 2000,5(2) :105-116.

[5]彭雷.当代西方城市步行网络研究新动向[J].国际城市规划,2015(03):37-42.

[6]Southworth M., & Ben-Joseph E.Streets and the Shaping of Towns and Cities[M].New York:McGraw-Hill,1997.

[7]Pikora, T., et al.Devloping a reliable audit instrument to measure the physical environment for physical activity[J].American Journal of Preventive Medicine, 2002(23):187-194.

[8]Leslie E, Neil Coffee, Lawrence F,et al.Walkability of Local Communities: Using Geographic Information Systems to Objectively Assess Relevant Environmental Attributes[J].Health & Place, 2007(13): 111-122.

[9]Salat S.城市与形态[M].北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[10]Abley S.Walkability Scoping Paper Unpublished Manusript.[2010-11-14].http://pdfserve.informal.world.com/98044_913307752.pdf,2005:5.

[11]Hung, W.T, M anadhar, A, &RanasinghereA,A.S.A Walkability Survey in Hong Kong: the 12thInternational Conference on Mobility and Transportation Elderly and Disabled Person, 2010.

[12]Southworth.M.Designing the walkable city[J].Journal of Urban Planning and Development,2005(12): 246-257.

[13]Lucas J Carr, Shira I Dunsiger, et al.Walk Score™As a Global Estimate of Neighborhood Walkability[J].Carr et al/Am J Prev Med, 2010, 39(5):460-463.

[14]Lawrence F.The Development of a Walkability Index.Br J Sports Med, 2010(44):924-933.

[15]同[7]。

[16]Millington C, Thompson C, Rowe D.Development of the Scottish Walkability Assessment Tool(SWAT)[J].Health & Place, 2009(15): 474-481.

[17]Reid Ewing A, Susan Handy.Measuring the Unmeasurable: Urban Design Qualities Related to Walkability[J].Journal of Urban Design, 2011.

[18]彭雷.武汉城市住区步行友好性研究[D].华中科技大学,2015.

[19]同[7]。

[20]同[15]。

[21]Lamont J.Where do people walk? The impacts of urban form on travel behavior and neighborhood livability[D].University of California at Berkeley, 2001.

[22]Lawrence F.et al.Linking Land Use with Household Vehicle Emissions in the Central Puget Sound:Methodological framework and fi ndings[J].Transportation Research Part D, 2000, 5(3): 173-196.

[23]吕俊华等.1840-2000中国现代城市住宅[M].北京: 清华大学出版社, 2003.

[24]Randall T., Brian, W.Bartz.Evaluating Pedestrian Connectivity For Suburban Sustainability[J].Journal of Urban Planning and Development,2001,127(1).

[25]Hess P M.Measures of Connectivity (Streets:Old Paradigm, New Investment)[M].Places, 1997.

[26]同[24]。

[27]Ewing R.Pedestrian and transit-friendly design:a primer for smart growth[EB/OL].http://www.epa.gov/dced/pdf/pdfd_primer.pdf,1999.

[28]American Public Transportation Association.Design of on-street transit stops and access from surrounding area(SUDS-RP-UD-005-12)[R].Washington DC:AP-TA Sustainability and Urban Design Program,2012.

[29]Daniel K, Perrotta K.Creating walkable and transit-supportive communities in Halton[R].Oakville,Ontario:Halton Region Health Department,2009.

图片来源

图7:参考文献[9]。

图8:参考文献[22]。

其他图片均为作者自绘。