与文化界人士相濡以沫

2018-03-30

抗战时期,周恩来和中共中央南方局以诚挚友好、平等待人的态度广交文化界人士,在他们身处患难之际或危难时刻,更是挺身而出,竭力相助。周恩来与文化界人士团结一心,相濡以沫,从而在国统区组成了广泛的文化界的抗日民族统一战线,书写了荡气回肠的篇章。

曾家岩50号的一道名菜

1941年11月下旬的一天,曾家岩50号周公馆笑语喧哗,宾客满座,热闹非凡。周恩来挽着袖口,系着围裙,正热情地招呼着大家。这究竟是怎么回事呢?

事情原委是这样的。1941年1月皖南事变后,重庆陷入沉闷的空气之中。周恩来提出,要想办法打破国民党的政治高压。他选中了进步文化人士居多的话剧领域,以此作为突破口。

在中共中央南方局的支持和帮助下,这一年的“雾季公演”,成功地上演了以《屈原》《天国春秋》为代表的一大批优秀进步话剧,山城的气氛顿时活跃起来,冲破了国统区笼罩的政治阴霾。而这背后,演员们为了国家民族的前途毫不计较个人的得失,由于政府没有投入资金,演员们每场只能拿到微薄的薪金。尤其轰动一时的《屈原》上演前,演员们每天甚至只能吃上一顿饭。周恩来知道情况后,立即到九园买了一篮包子送到演员住处。

周恩来的贴心关怀,激励着演员更加投入地表演,艺术家也以纸笔为刀剑,创造了文化艺术的辉煌时代。看到山城日益活跃的文化气氛,周恩来十分高兴。这年冬天,周恩来提出要请重庆进步文艺界的朋友到周公馆做客,吃顿饭,算是犒劳大家并以示感谢。他说:只要不是坏人,一律欢迎。

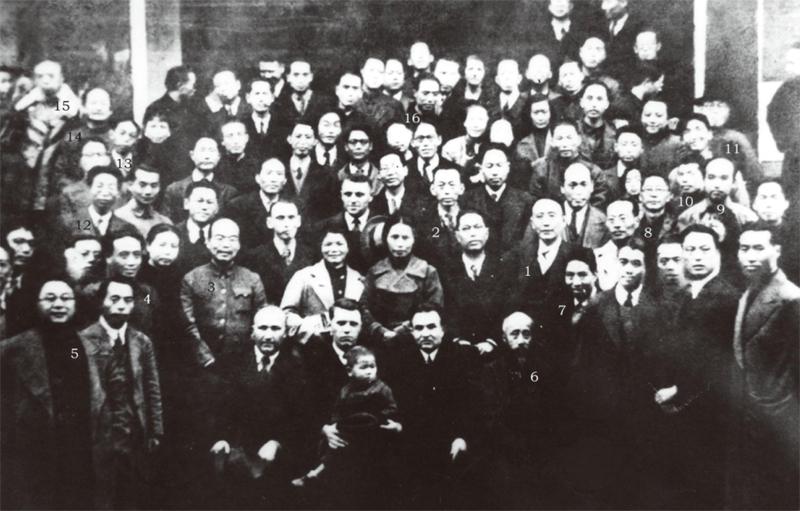

当天,文艺界的朋友如阳翰笙、陈白尘、舒绣文、白杨、张瑞芳、秦怡等百余人都来了,周公馆楼下的4间房子和小天井全都挤满了人。原来,周恩来请客的消息不胫而走后,文艺界的进步人士,不管是请了的,还是没有请的,凡是得到消息的,这一天都赶到了周公馆。

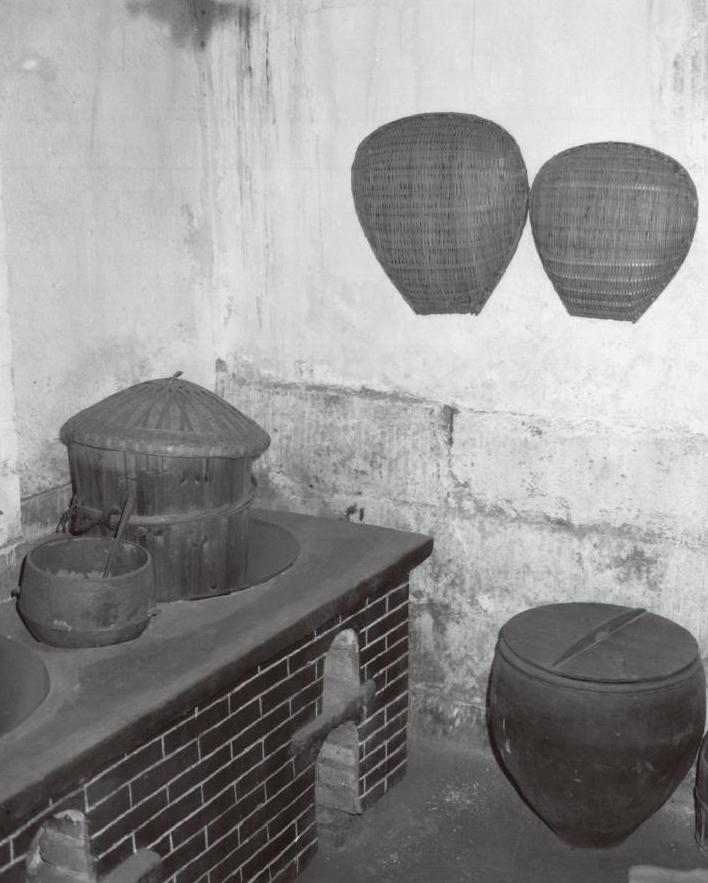

到开饭时,碗筷、桌凳显然不够,但大家毫不在意,兴致不减。厨房内,周公馆的工作人员都在帮忙,大家各显神通,做了很多可口的菜肴。周恩来作为主人,跟大家寒暄几句后,也系上围裙,挽袖下厨。他要做一道家乡菜犒劳大家。

当一碟色香味俱全的江苏名菜“红烧狮子头”端上桌时,大家听说这道菜是周恩来亲自做的,筷子都伸向碟子里,很快将其一扫而光。时任南方局文化组组长的徐冰后来回忆说,周恩来在重庆做的那道红烧狮子头,其美味令朋友们回味了很久,有的人终生都忘不掉。

在曾家岩50号周公馆,这样的聚会还有很多,大家都被这里温暖如家的气氛所感染。青年演员路曦,当时在话剧《风雪夜归人》中扮演女主角玉春,她也曾到曾家岩参加聚会。多年后,她回忆第一次应邀参加聚会后的心情时说:

当时我毕竟只是一个年仅二十多岁、各方面都极为幼稚的青年演员啊!作为日理万机、肩负重任的领导人,邀我参加茶会,给我以关怀、教育和鼓励,这本身就使我万分感动了。……令我尤为惊叹和灵魂震撼的是,这样的会见,其意义大大超越了一般领导人接见青年演员那种纯礼仪、纯工作的性质。周恩来同志和邓大姐是真心实意在和文艺界人士(包括像我这样幼稚的青年演员)交朋友,他们待人以誠,友谊至真,这最能打动人心,令人终生难忘。

在周恩来及中共中央南方局的领导和关心下,文艺界人士用激情来鼓舞斗志,用先进的文化来鼓舞人。随着《天国春秋》《屈原》《法西斯细菌》《家》《风雪夜归人》等优秀话剧的轮番上演,“雾季公演”被一次次推向高潮,开创了中国现代戏剧的黄金时代。

一次遍及大后方的募集援助贫困作家基金运动

1941年2月,著名戏剧家洪深看了一眼病重孱弱、救治无望的女儿,心里满是辛酸与绝望。为他人苟活,他做不到,也许死是最好的出路,在另一个世界,他们一家三口便可安宁幸福。他闭上眼睛,狠心地将毒药一饮而尽。自杀前,洪深留下遗书说:“一切都无办法:政治、事业、家庭、经济如此艰难,不如归去。”

洪深是当时话剧艺术界奋力拓荒、辛勤耕耘的先驱者,是在民主革命和民族革命斗争的风风雨雨中成长起来的中国话剧运动奠基人之一。这样一位颇具传奇色彩的人物,为何会陷入绝境之中呢?

洪深在美国留学时,本来学陶瓷工艺,但是他激愤于国内军阀混战、时局动荡,人民苦难深重,毅然放弃实业救国的理想,放弃已经学习3年的专业,改学戏剧。他说:“我在国内学校读书就有基础,我要做个易卜生。我要以戏剧为武器来揭露和鞭挞旧的社会。”

1922年回国后,洪深身体力行,自己写剧本,自己做导演,自己上台演戏。他和欧阳予倩、应云卫一起领导业余组织“上海戏剧协会社”,后来又和田汉一起在“南国社”合作。经过大家的努力,中国话剧茁壮地发展起来,焕发着时代的勃勃朝气,以战斗的姿态占领舞台,后来成为反帝反封建的一个重要文化阵地。1931年“左联剧联”成立后,洪深成为其中一员,他的创作思想进入了更广阔的天地,编导了不少社会意义更深刻、受人们所喜爱的反帝反封建戏剧和影片。

皖南事变后,重庆阴云密布,白色恐怖笼罩,洪深对时局深感忧虑。这时,他的大女儿病情严重恶化,命在旦夕。洪深夫妇心急如焚,但又无钱治病,贫病交加。经济窘迫、爱女病危和政治上的异常苦闷,他最终选择与夫人双双服毒自杀。

郭沫若闻讯后,立即偕同医生赶去抢救,使洪深夫妇脱险。周恩来素知洪深思想、性情,事后即派张光年前往慰问,提出资助洪深全家到桂林休养,并给他分析了当前的局势以及如何保存力量。洪深倾听张光年的每一句话,仔细体会其中的深刻含义,他病弱的躯体感觉到一股暖流在奔涌,不由解开了心结。他嘴里喃喃地念叨:“知我者周公也!”

这一时期,作家王鲁彦在贫病交迫中去世,周恩来派人送去抚恤金;演员秦怡生活拮据,小孩生病,周恩来亲自探望;剧作家曹禺衣衫单薄,周恩来便将自己的灰色粗呢服送给他御寒。为了更大程度周济像洪深这样的贫困文化人士,周恩来还通过文协发起了遍及大后方的募集援助贫困作家基金运动。《新华日报》也刊登了《发起筹募援助贫病作家基金缘起》一文,并指出:

抗战七年,文艺界同人坚守岗位,为抗建之宣传,勖军民从忠勇,曾未少懈。近三年来,生活倍加艰苦,稿酬日益低微,于是因贫而病,因病而更贫;或呻吟于病榻,或惨死于异乡,卧病则全家断炊,死亡则妻小同弃。……苟乃任其自生自灭,则文艺种子渐绝,而民族精神之损失或且大于个人之毁灭,因特发起筹募。

这次持续近半年的援助贫病作家运动,共募集了达700多万元的基金,一方面为贫病作家解决了不少困难,鼓舞了斗志,增强了抗战胜利的信心;一方面进一步密切了作家与人民群众的联系,加深了与人民群众的感情,进一步增强了作家为国家为民族贡献力量的使命感和责任心。

虎头岩下一次特殊的祝寿

1942年12月的一天,周恩来、董必武等特意邀请“自然科学座谈会”的梁希、潘菽、涂长望、金善宝、谢立惠等7位科学家到《新华日报》总馆编辑部见面。

科学家们原以为有什么重要的事情要商量,急忙赶来。到了以后,看到桌上摆放着酒菜和寿桃,感到十分惊讶。正在纳闷的时候,周恩来走来高兴地说:“今天是梁老的60寿辰,我们为他老人家祝寿。”

周恩来所说的梁老,是指应邀而来的中央大学教授、著名林学家梁希。梁希是“自然科学座谈会”里年纪最大的成员,但连好朋友谢立惠也只知道梁老大概60岁左右,却不知道其生日具体是哪一天。周恩来日夜为国事奔忙,却记得这个日子,并想到为梁希祝寿,谁能不为之动情。特别是梁希,激动得半晌没说出话来。他感慨道,我无家无室,有了这样一个大家庭,真使我温暖在怀。感谢大家,太感谢大家了。

周恩来招呼大家围坐下来,亲切地同他们谈心,问及他们的工作和生活情况。周恩来觉察到坐在身边的谢立惠有些拘束,便和他开玩笑说,你怎么文绉绉的,不大方。听说你在课堂教学生,教学方法还蛮厉害的,怎么在这儿反而像个小媳妇,忸怩起来了。听了周恩来的这句话,在场的人都笑了,慢慢的,都打开了话匣子。大家推心置腹,酒杯频举,最终宾主尽欢。

为了国家民族将来的发展,周恩来很早就开始谋划、储备科技人才的工作。周恩来曾指出:“中国需要科学家,新中国更需要科学家,不管道路如何曲折,新中国总要到来。现在是举步维艰,到那时就大有用武之地。”

1939年春,周恩来指示潘梓年出面,通过少数党员联系科技界的爱国人士,秘密成立了“自然科学座谈会”。1940年5月,在中共中央南方局的直接领导下,成立了以党员和党的积极分子为骨干的“青年科学技术人员协会”。周恩来还亲自出面做李四光、竺可桢等著名科学家的工作,在“自然科学座谈会”的基础上,于1945年7月在重庆建立了“中国科学者协会”,把广大科技工作者紧密团结在党的周围。

由于当时的政治环境所限,周恩来领导的中共中央南方局还巧妙地通过不同途径,鼓励和支持一些有条件的青年知识分子到国外学习深造,派遣党员到美国与他们具体联络,成立了“中共在美工作领导小组”和“留美科学工作者协会”,为将来储备人才。

中华人民共和国成立后,在祖国的召唤下,很多旅居海外的科学家冲破重重阻力,怀着拳拳的报国之心,毅然回到祖国。

《新华日报》给马寅初最高稿酬

1940年冬天,在国难当头的大后方,我国著名经济学家、重庆大学商学院院长马寅初教授又站出来仗义执言了。

台上,马寅初大义凛然,猛烈抨击。他说:“如今国难当头,人民大众是有钱的出钱,有力的出力,浴血奋战;但是那些豪门权贵,却趁机大发国难财。前方吃紧,后方紧吃;前方流血抗战,后方和平满贯。真是天良丧尽,丧尽天良……”马寅初的演讲,说出了人們憋在肚子里的话,台下掌声雷动。但没过几天,马寅初就在校园被抓走,先后关押于贵州息烽和江西上饶集中营等地。

事情发生后,周恩来和中共中央南方局对这位具有强烈爱国思想的经济学家给予了极大的关怀。为了声援狱中的马老先生,并向当局抗议,在南方局的支持和广大学生的强烈要求下,重庆大学师生计划为马寅初举行一场祝寿会。周恩来指示《新华日报》登出信息:

立法委员、重大商学院院长、中国经济学家马寅初先生,今年欣逢六十大寿,重大全体同学为庆祝热心抗日救国之前辈起见,特定于本月三十日(星期日)下午三时假该校大礼堂举行庆祝大会,并于当晚进行游艺,望各界马氏知友贲临参加庆祝。

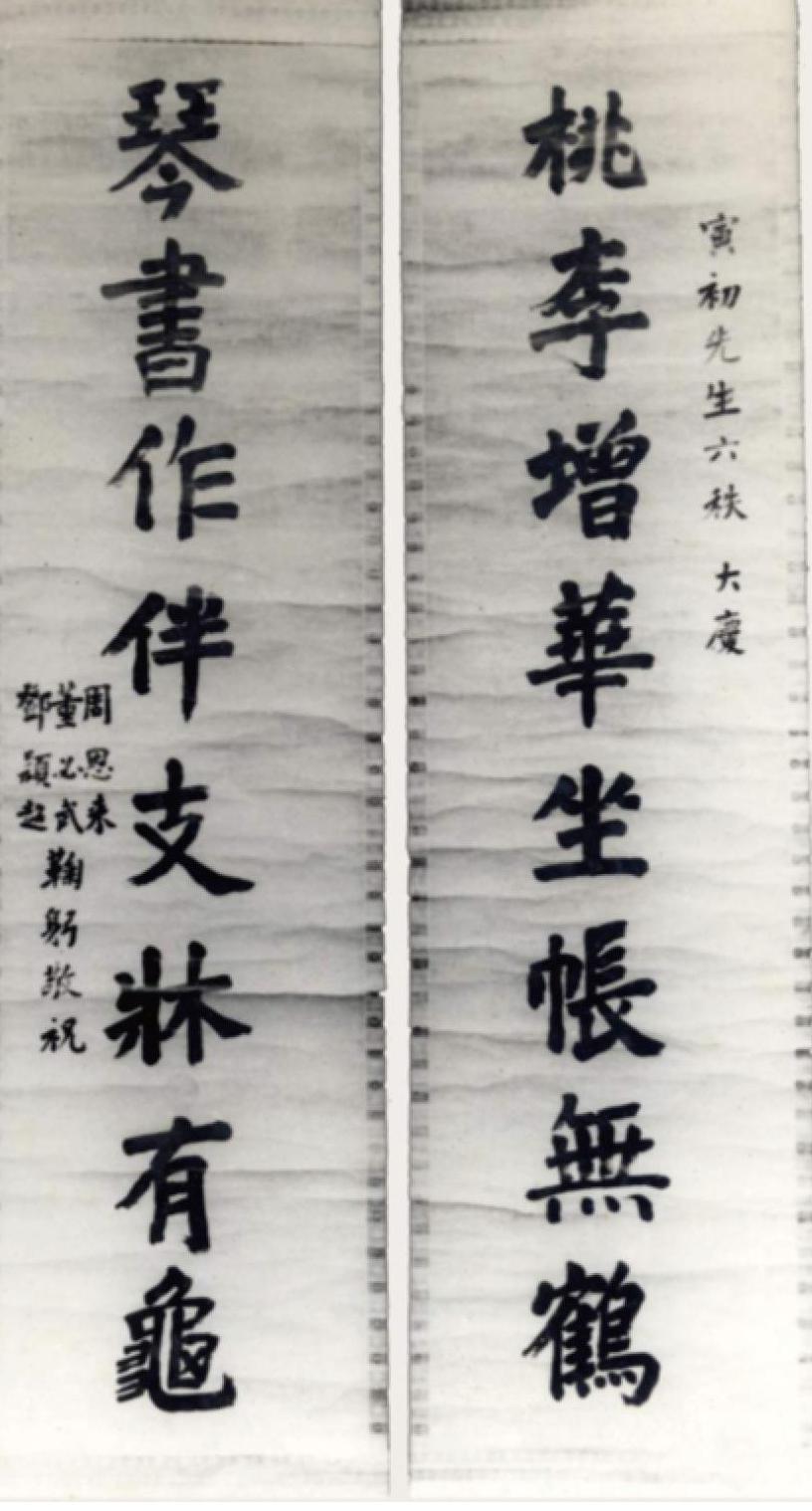

1941年3月30日,重庆大学师生及山城民众冲破重重阻力,提前举行了“遥祝马寅初六十寿辰大会”。周恩来、董必武、邓颖超3人联名赠送了一副寿联,由董必武亲笔题写:

桃李增华坐帐无鹤

琴书作伴支床有龟

这副寿联以“桃李增华”来称颂马寅初长期献身教育事业,桃李满天下;又以“琴书作伴”来暗指马寅初目前身陷囹圄,大寿之时也不能与家入团聚,只得与琴书作伴。同时,寿联还巧妙地借用了中国传统文化中象征长寿的吉祥物鹤与龟的形象,以“坐帐无鹤”代表寿堂上不见寿翁,以“有龟”谐“有归”,暗示正义必将战胜邪恶,马寅初必然归来。马寅初后来曾对子女们说道,你们看,共产党并非国民党报纸上骂的都是“钻山洞的土匪”,从这副寿联的文化就可见一斑啊!

遵照周恩来的指示,新华日报社社长潘梓年与记者陆诒等当天参加了祝寿会,并送上“不屈不淫征气性,敢言敢怒见精神”的贺联。

第二天,重庆各报有关遥祝马寅初寿辰活动的报道通通被国民党的新闻检查机关扣下。只有《新华日报》在周恩来指示下,采取了特殊的斗争方式,在头版显著位置登出了一个加框的《重要声明》:本报纪念马寅初先生六十寿辰之稿二篇,奉令免登。

迫于国统区各界爱国民主人士强大的舆论压力,经过一段时间的秘密关押,国民党被迫释放了马寅初,但把他软禁在歌乐山上,密令各校不准聘请马寅初教书,各报不准登载他的文章。没有一分钱收入的马寅初,生活陷于极度的贫困之中。

周恩来一直密切关注马寅初的情况,随即找来《新华日报》负责人商量援助办法,指出,马寅初是一位经得起考验的爱国主义者,在他困难之时,我们必须想办法给予支持,帮助他渡过难关。报社马上派人采访了马寅初,并在《新华日报》正版全文发表了他的《中国工业与民主》一文。按照周恩来指示,报社以最高稿费支付马寅初。

马寅初由此更加敬重周恩来,心向共产党。1976年周恩来逝世,早已病魔缠身且94岁高龄的马寅初坚持“死了也要去”参加追悼会,坐着轮椅向周恩来的遗体告别。他们在红岩结下的友情,终其一生。

“与周公交,如饮甘醇”,这是当时大后方的进步文化人士与周恩来交往后发自内心的赞叹。在红岩,周恩来领导中共中央南方局广大党员以“海纳百川、团结多数”的广阔胸怀,“礼披于外、力蕴于内”的人格修养,通过“春风化雨”“润物细无声”般细致的工作影响人、引导人,成为大后方进步文化人的知音、良友,促进了大后方抗日民族统一战线的巩固和扩大。