农民工教养方式与流动儿童心理弹性:特征和关系

2018-03-28靳小怡刘红升

靳小怡, 刘红升

(西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049)

伴随我国人口流动举家迁移趋势的日益明显,流动儿童的规模在不断扩大,成为城镇化进程中不容忽视的社会群体。在我国城乡二元户籍制度下,农民工在就业机会、职业性质、薪资待遇、社会保障及子女教育等方面处于劣势地位,其子女易出现抑郁和孤独等心理健康问题[1],且已引起社会广泛关注。然而,也有研究发现,多数流动儿童并没有心理健康问题,其积极心理品质甚至处于中等及以上水平[2]。这意味着流动儿童并不等于问题儿童。其实,一些人尽管儿时经历了重压或逆境,但其成人后的功能却发展良好,甚至还很优秀[3]。积极心理学用心理弹性来解释这种逆境适应现象。那么,流动儿童的心理弹性究竟怎样?有何特征?受什么因素影响?实证分析上述问题对流动儿童心理健康问题的预防和干预具有积极的现实意义。

家庭是孩子成长的摇篮,父母是孩子人生的导师,父母教养方式对孩子身心健康发展有至关重要的意义。父母教养方式是指父母在教化和抚育子女的过程中所体现出来的教育观念、态度和行为[4],对子女的心理健康发展具有重要影响。流动儿童年龄小,心智发育尚不成熟;接触社会时间短,适应能力还不够强;随父母进城后,原社会网络已被割裂,新社会网络还不完善,父母成为其最主要的情感依赖,父母教养方式可能是影响其心理弹性的潜在因素。因此,深入探讨父母教养方式与流动儿童心理弹性的关系具有重要的理论意义。

已有部分研究分别关注了农民工教养方式和流动儿童心理弹性,但是缺乏对二者现实特征和内在关系的实证考察。本文将纳入乡城流动和学校性质的视角,通过不同群体之间的对比分析,着重考察农民工教养方式与流动儿童心理弹性的现实特征和内在关系。

一、理论回顾与分析框架

(一)心理弹性的界定与测量

关于心理弹性,国外学界主要有三种界定。“过程说”认为心理弹性是个体面对重大灾祸等不利情境时迅速复原并积极适应的动态过程[5];“能力说”认为心理弹性是个体在经历挫折、压力、创伤、危机等不利事件后仍然能够良好适应、甚至更加积极发展的个人能力[6];“结果说”认为心理弹性是个体面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他重大生活压力时的良好适应[3]。虽然上述界定各有侧重,但均强调了不利情境中的个体在保护因素的作用下也可能适应或发展良好。

国内儿童心理弹性研究起步较晚,且多借助国外心理弹性量表来测量。流动儿童心理弹性研究中,胡月琴和甘怡群编制的青少年心理弹性量表是应用最广泛的本土测量工具。他们认为,“过程说”“能力说”和“结果说”都反映了心理弹性的本质,但是从干预的角度看,“过程说”更有实践指导意义;基于过程说的心理弹性分为个人力和支持力两个因子,前者包含目标专注、情绪控制和积极认知维度,后者则包含家庭支持和人际协助维度[7]。据此,本文将从目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助五个维度和心理弹性总体来考察流动儿童的心理弹性。

(二)父母教养方式与儿童心理弹性的关系

儿童心理弹性的影响因素是国内外学者研究的重点。国外学者提出的儿童心理弹性概念模型认为,儿童心理弹性的影响因素包括外部因素和内部因素,前者包括家庭内部因素(如父母关系及教养方式)和家庭外部因素(如师生关系和同学关系),后者包括儿童生物因素和心理因素[8]。国内有学者把儿童心理弹性的影响因素概括为个体因素(如认知—情感加工)、家庭内部因素(如父母教养方式)和家庭外部因素(如学校经验)[9]。可见,儿童心理弹性是多种因素共同影响的结果,父母教养方式是不容忽视的家庭类影响因素。

国外研究表明,父母民主型教养方式对儿童心理弹性有显著的正向预测作用[10],感受到较多温暖型教养方式的儿童在经历应激生活事件后的抑郁症状较少[11]。国内虽有研究分析了家庭关怀和亲子依恋等对流动儿童心理弹性的影响[12-13],但却忽略了教养方式的作用。已有研究仅仅验证了流动儿童心理弹性总分与父母情感温暖显著正相关,与父母拒绝和过度保护显著负相关,母亲情感温暖和母亲过度保护可显著预测流动儿童心理弹性总分[14]。

(三)乡城流动和学校性质的视角

乡城流动视角实际上包含着户籍和流动的双重含义。首先,城乡二元户籍制度在农村和城市之间树起了一座高墙,是对公民身份的不公平界定;依附于二元户籍制度的就业、教育、住房、社保等政策,是对公民权益的歧视性分配,并影响着人的生存与发展。农民工和流动儿童*本文把流动儿童界定为户口为农业户口、随父母一方或双方在深圳生活和学习6个月及以上的学生。因其先赋性农村户籍而在诸多方面处于劣势,而城市人和城市儿童*本文把城市儿童界定为户口为深圳本地户口的学生,不包括持其他城市户口而流入深圳的学生。则恰恰相反。其次,农民工和流动儿童从农村流动到城市后面临着失去家乡社会资源和适应城市社会文化等压力;而城市人和城市儿童则拥有稳定的社会资源和熟悉的社会文化。农民工可能因身在异乡或孤立无援而对子女关爱有加或过度保护,可能因忙于生计或疲于奔波而对子女不管不顾或冷漠拒绝;其子女可能因生活与学习环境的改变而出现心理弹性的波动;由于农民工是流动儿童进城后接触最多的家庭成员,其教养方式对子女心理弹性的影响可能更直接。城市人和城市儿童的教养方式和心理弹性可能因未曾流动而基本不变。因此,从乡城流动视角分析父母教养方式和儿童心理弹性的特征差异及父母教养方式对儿童心理弹性的影响差异,是必要且重要的,更能凸显户籍和流动这两大群体特征因素对儿童心理弹性的影响。

在流入地城市,流动儿童可就读的学校按性质可分为公办学校和民办学校*本文中民办学校仅指民工子弟学校,不包括贵族学校或精英学校等。。公办学校环境优美,设施齐全,师资雄厚,管理规范,教学质量高,但因供不应求而设置较高的入学门槛;民办学校入学条件宽松,但其在上述方面均处于劣势。为促进教育公平,深圳等城市正在推行“积分入学”政策,“积分上线”的流动儿童可就读公办学校。但农民工也发生着客观社会经济地位的“二次分化”,部分人力资本匮乏者难以获得较高客观社会经济地位[15],其子女可能因此被挡在公办学校大门外,就读民办学校成为其无奈的选择。流动儿童可能因学校不同而出现心理弹性上的群体分化。因此,本文拟纳入学校性质的视角。

教养方式已有研究多从父母和子女的性别、民族、文化、心理、家庭结构等角度分析教养方式的类型和影响因素[16]及对子女教育和心理的影响。虽有流动家庭教养方式研究从乡城流动角度分析流动儿童父母和城市儿童父母的教养方式类型及其对流动儿童认知能力、问题行为和生活满意度的影响[17-19],却鲜有研究从学校性质视角分析农民工教养方式的特征与群体分化。流动儿童心理弹性研究则多关注于心理弹性的中介效应及对流动儿童抑郁和孤独[1]的影响,却少有研究从乡城流动和学校性质视角分析流动儿童心理弹性的特征和群体分化,且尚无研究从乡城流动和学校性质视角揭示农民工教养方式对流动儿童心理弹性的影响及差异。

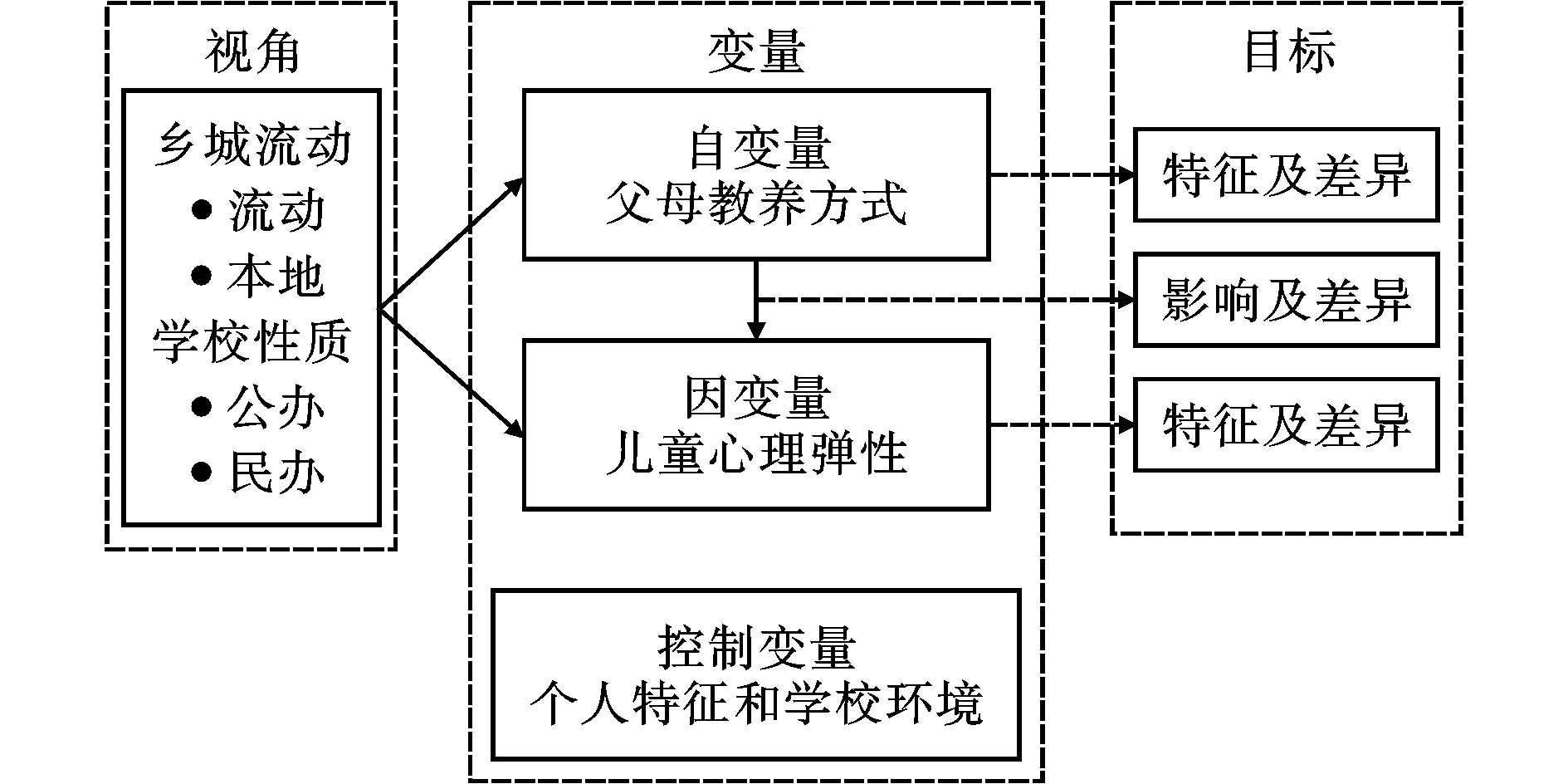

综上,本文的分析框架见图1。研究目标为:从乡城流动和学校性质视角,分析农民工教养方式和流动儿童心理弹性的特征及差异,揭示农民工教养方式对流动儿童心理弹性的影响及差异。首先,从乡城流动视角,比较流动儿童和城市儿童的心理弹性特征、农民工和城市人的教养方式特征。其次,从学校性质视角,进一步比较公办学校流动儿童和民办学校流动儿童的心理弹性特征差异,及其父母的教养方式特征差异。再次,从乡城流动视角分析父母教养方式对城市儿童和流动儿童心理弹性的影响。最后,从学校性质视角,进一步分析农民工教养方式对公办学校和民办学校流动儿童心理弹性的影响差异。本文可丰富儿童心理弹性研究的内容和视角,为促进流动儿童心理健康发展提供数据支持和现实依据。

图1 本文的分析框架

二、数据来源、变量测量与分析方法

(一)数据来源

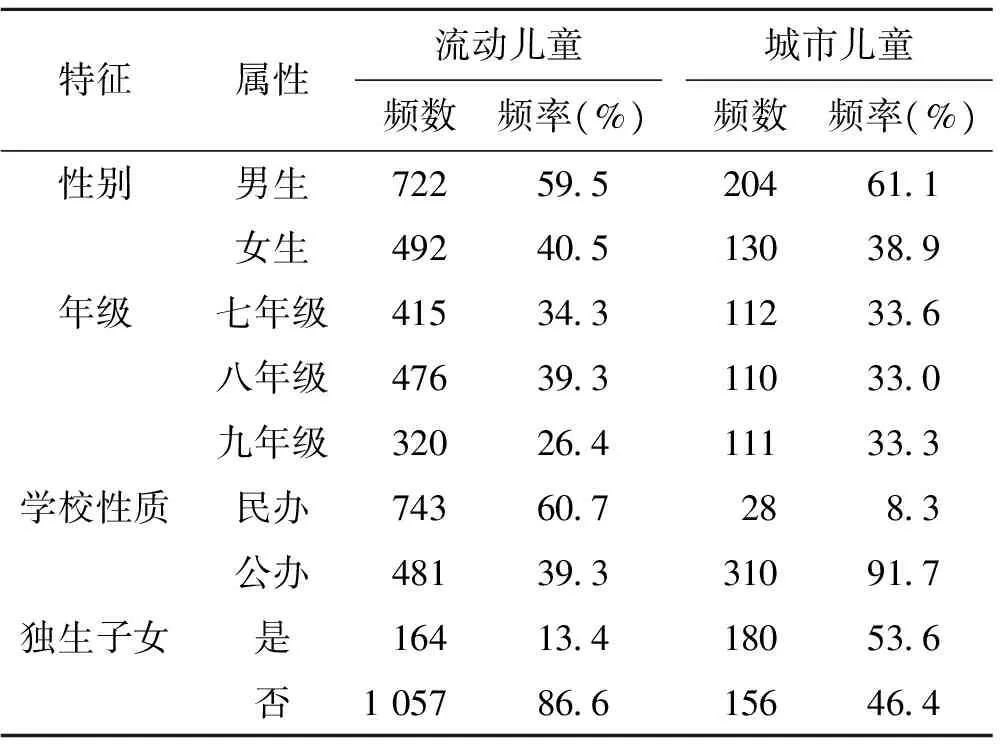

所用数据来自西安交大公管学院于2015年在深圳P区实施的流动儿童调查。作为典型移民城市,深圳流动人口规模庞大,举家迁移趋势明显,流动儿童数量较多。作为新城区代表,P区农村流动人口规模大,流动儿童占比大,是理想的调查地。调查采用分层整群抽样法,先抽取1所公办学校和2所民办学校,再对每所学校7至9年级所有在校生实施问卷调查。调查采取了多项质量控制措施,保障了数据质量。样本特征见表1。

(二)变量测量

因变量为心理弹性,采用青少年心理弹性量表[9]来测量。该量表共27个条目,分为目标专注、情绪控制、 积极认知、 家庭支持和人际协助5个因子;采用5级评分(1=完全不符;2=比较不符;3=说不清;4=比较符合;5=完全符合),得分越高,心理弹性越强。量表基于心理弹性过程模型而开发,考虑了中国文化情境下儿童心理弹性的特性,广泛用于国内流动儿童研究,有令人满意的信效度。本文中该量表的Cronbach′s α系数为0.83。

主自变量为教养方式,采用父母教养方式量表[20]来测量。该量表在国际上广泛使用,共50个条目,分为母亲版和父亲版,所含条目相同,均为25个,分为关怀和过度保护维度,采用4点评分(0=非常不符;1=比较不符;2=比较符合;3=非常符合)。研究认为把关怀维度分为关爱关怀和冷漠拒绝,把过度保护维度分为过度保护和鼓励自主,更适合东方文化中的青少年[21],该量表的四维度结构模型更具优越性[22]。本文采用四维结构模型,父亲版/母亲版四个维度的Cronbach′s α系数分别为0.781/0.793、0.807/0.800、0.536/0.560和0.775/0.766。

控制变量包括性别、年级、学校性质、是否独生子女、是否流动、同学友好程度、老师表扬频率等。

(三)分析方法

特征分析:(1)通过t检验先分析城市儿童和流动儿童的心理弹性特征,再分析不同学校流动儿童的心理弹性特征差异;(2)通过t检验先分析城市人和农民工的教养方式特征,再分析不同学校流动儿童父母的教养方式特征差异;(3)以心理弹性总分均值为界,将流动儿童分为高弹性组(得分大于等于均值)和低弹性组(得分小于均值),通过t检验分析两组儿童父母的教养方式特征差异。

关系分析:(1)通过Pearson相关分析,检验父母教养方式与儿童心理弹性的相关性;(2)从乡城流动视角,以父母教养方式为主自变量,分别以全部儿童、城市儿童和流动儿童的心理弹性为因变量,进行多元回归分析;(3)从学校性质视角,以农民工教养方式为主自变量,以公办学校流动儿童和民办学校流动儿童的心理弹性为因变量,进行多元回归分析。

三、结果与分析

(一)特征分析

1.流动儿童心理弹性特征的多视角分析

由表2可见,流动儿童心理弹性的总分均值为

16.710分,占总分(25分)的66.8%,总体上处于“及格”水平,显著低于城市儿童(17.445分);各维度发展水平不一,其得分由高到低依次为情绪控制、积极认知、目标专注、家庭支持和人际协助;除了情绪控制,各维度发展水平都显著低于城市儿童,尤其是家庭支持和人际协助维度,这可能与流动带来的家庭成员结构改变和人际关系网络变化有关。

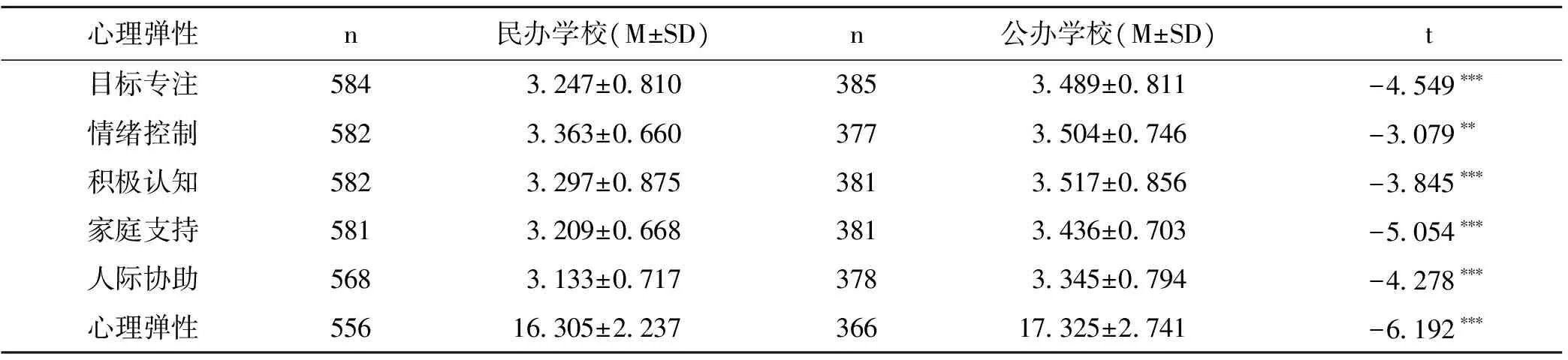

由表3可见,流动儿童心理弹性存在显著学校性质差异。民办学校流动儿童在目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持、人际协助和心理弹性总分上均显著低于公办学校流动儿童,尤其是家庭支持和目标专注,表明流动儿童心理弹性具有群体异质性,说明学校可能是影响流动儿童心理弹性的环境因素。

表2 乡城流动视角下两类儿童的心理弹性

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。

表3 学校性质视角下流动儿童的心理弹性

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。

2.农民工教养方式特征的多视角分析

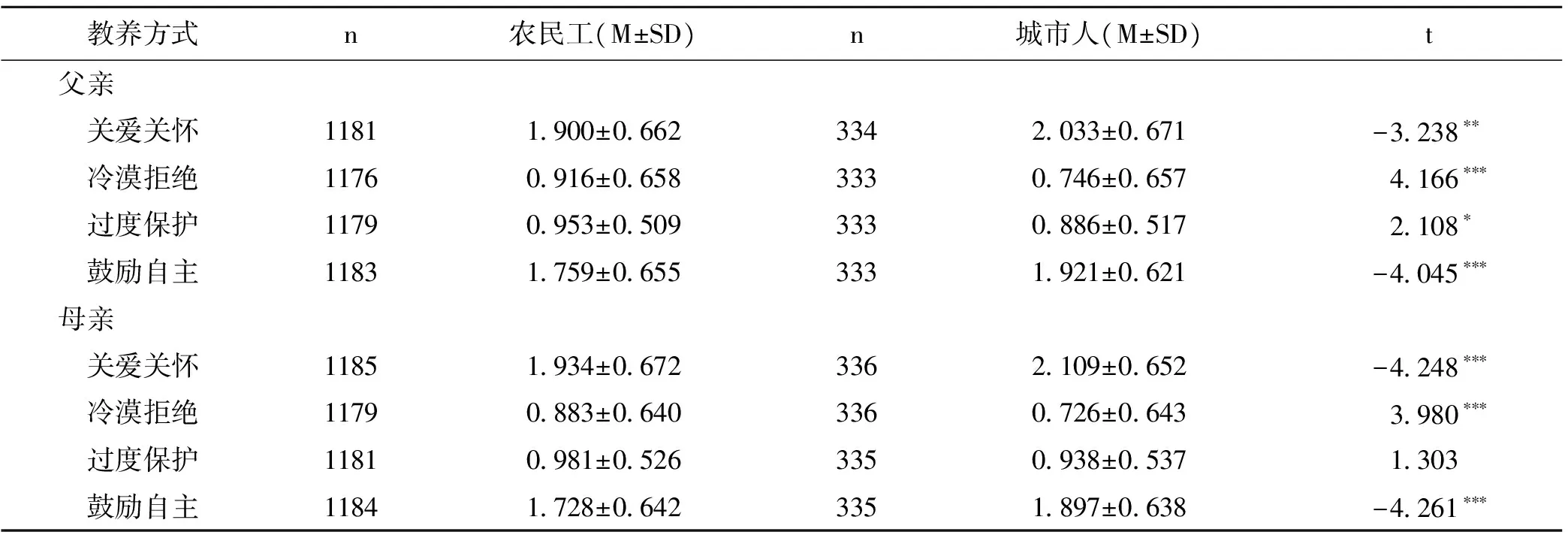

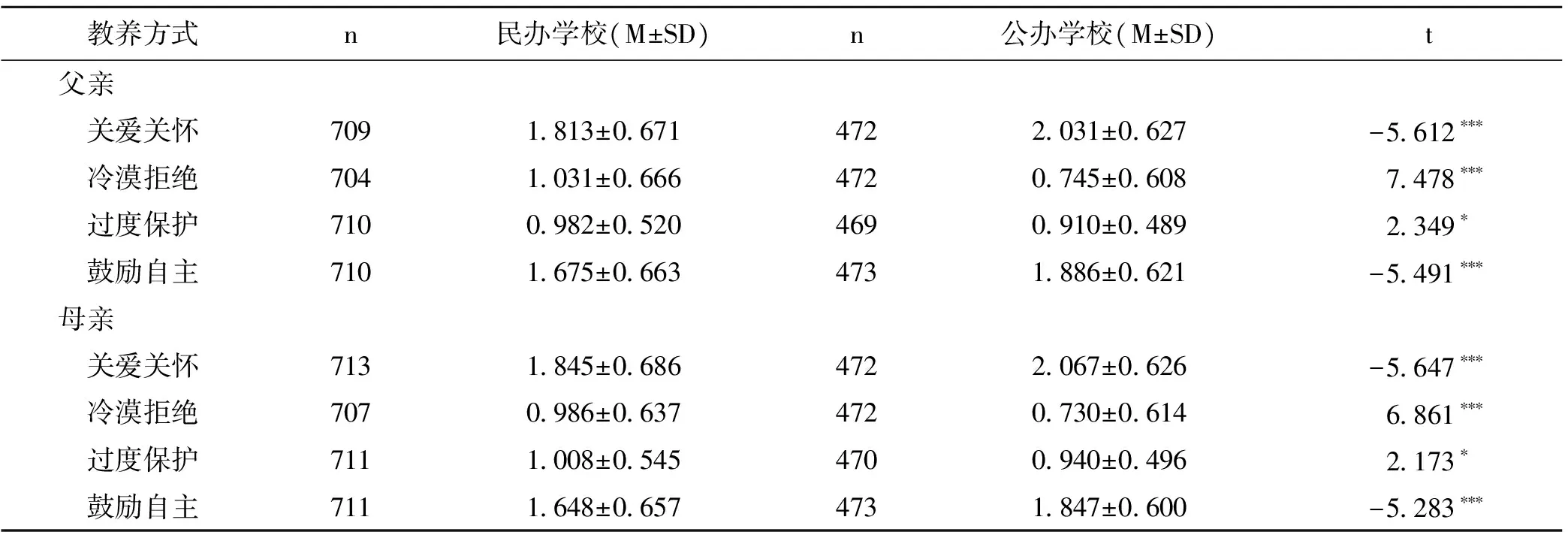

由表4可见,农民工和城市人几乎在教养方式所有维度上都存在显著差异。与城市人相比,农民工给子女的关爱关怀和鼓励自主较少,过度保护和冷漠拒绝较多。两类父母教养方式也有相似的特征:关爱关怀最多、鼓励自主次之、过度保护较少、冷漠拒绝最少;关爱关怀多于冷漠拒绝、鼓励自主多于过度保护。

由表5可见,学校性质视角下农民工教养方式也具有群体异质性。相比子女在公办学校就读的农民工,子女在民办学校就读的农民工给予子女的关爱关怀和鼓励自主均明显更少,对子女冷漠拒绝和过度保护的情形明显更多。

由表6可见,流动儿童心理弹性水平不同,其父母教养方式各个维度也均有显著不同。相比高弹性组,低弹性组流动儿童父母教养方式的显著特征是:关爱关怀和鼓励自主较少,冷漠拒绝和过度保护较多。组内对比发现,流动儿童母亲给女子的关爱关怀和过度保护略多于父亲,而父亲则更冷漠,也更鼓励子女自主。这些进一步证明了农民工教养方式的群体异质性。

(二)关系分析

1.父母教养方式与儿童心理弹性的相关分析

由表7可见,教养方式各维度得分与心理弹性总分和各维度得分显著相关。教养方式中关爱关怀、冷漠拒绝和鼓励自主与心理弹性总分的相关系数绝对值均大于0.30;关爱关怀和鼓励自主与心理弹性显著正相关,冷漠拒绝和过度保护与心理弹性显著负相关。这进一步说明教养方式可能是影响儿童心理弹性的因素;关爱关怀和鼓励自主可能有正向影响;冷漠拒绝和过度保护可能有负向影响。

表4 乡城流动视角下两类父母的教养方式

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。

表5 学校性质视角下农民工的教养方式

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。

表6 不同弹性水平下农民工的教养方式

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05。

表7 父母教养方式与儿童心理弹性的相关分析(r)

注:**表示相关性在0.01水平上显著(双尾);*表示相关性在0.05水平上显著(双尾)。

2.乡城流动视角下父母教养方式对儿童心理弹性的回归分析

第一,以性别、年级、学校性质、是否独生子女、是否流动、同学友好程度和老师表扬频率为控制变量,分别以总体、流动儿童和城市儿童的心理弹性总分为因变量,进行多元回归(见表8模型1、3、5),以考察控制变量对各类儿童心理弹性的影响。第二,纳入上述控制变量后,以父母教养方式八大因子为自变量,分别对流动儿童和城市儿童的心理弹性总分进行分步多元回归(见表8模型2、4、6),以考察父母教养方式对两类儿童心理弹性的影响差异。结果显示,各模型均达到统计显著;相较于模型1、3、5,模型2、4、6的拟合程度更高;由ΔR2可知,父母教养方式对儿童心理弹性的确有显著影响。

模型1和模型2显示,性别、学校性质、是否独生子女、同学友好程度和老师表扬频率在纳入父母教养方式前后对儿童心理弹性均有显著影响。男生心理弹性显著弱于女生,民办学校学生显著弱于公办学校学生,独生子女显著强于非独生子女,同学越友好,老师越表扬,儿童心理弹性越强。教养方式中,父亲冷漠拒绝和母亲过度保护显著负向影响儿童心理弹性,父亲关爱关怀和母亲鼓励自主显著正向影响儿童心理弹性。

模型3和模型4显示,学校性质、是否独生子女、同学友好程度和老师表扬频率在纳入父母教养方式前后对流动儿童心理弹性均有显著影响。民办学校流动儿童心理弹性显著差于公办学校,独生子女流动儿童心理弹性显著强于非独生子女,同学越友好,老师越表扬,流动儿童心理弹性越强。教养方式中,父亲冷漠拒绝和母亲过度保护显著负向影响流动儿童心理弹性,父亲关爱关怀和母亲鼓励自主显著正向影响流动儿童心理弹性。

模型5和模型6显示,控制变量中,同学友好程度在纳入父母教养方式前后均可正向预测城市儿童心理弹性,而其他变量对城市儿童心理弹性均无显著影响。教养方式中,母亲关爱关怀和父亲鼓励自主对城市儿童心理弹性有显著正向影响,母亲过度保护则有显著负向影响。

对比模型3—6发现,诸因素对两类儿童心理弹性的影响既有共通之处,又有明显差异。性别和年级对两类儿童心理弹性均无显著影响,同学友好度均有显著正影响;学校性质、是否独生子女、老师表扬频率仅对流动儿童心理弹性有显著影响。纳入教养方式后,同学友好程度对两类儿童心理弹性的影响依然显著。母亲过度保护对两类儿童心理弹性均有显著负向影响;父亲冷漠拒绝、母亲鼓励自主、父亲关爱关怀仅显著影响流动儿童心理弹性;父亲鼓励自主和母亲关爱关怀仅显著影响城市儿童心理弹性。

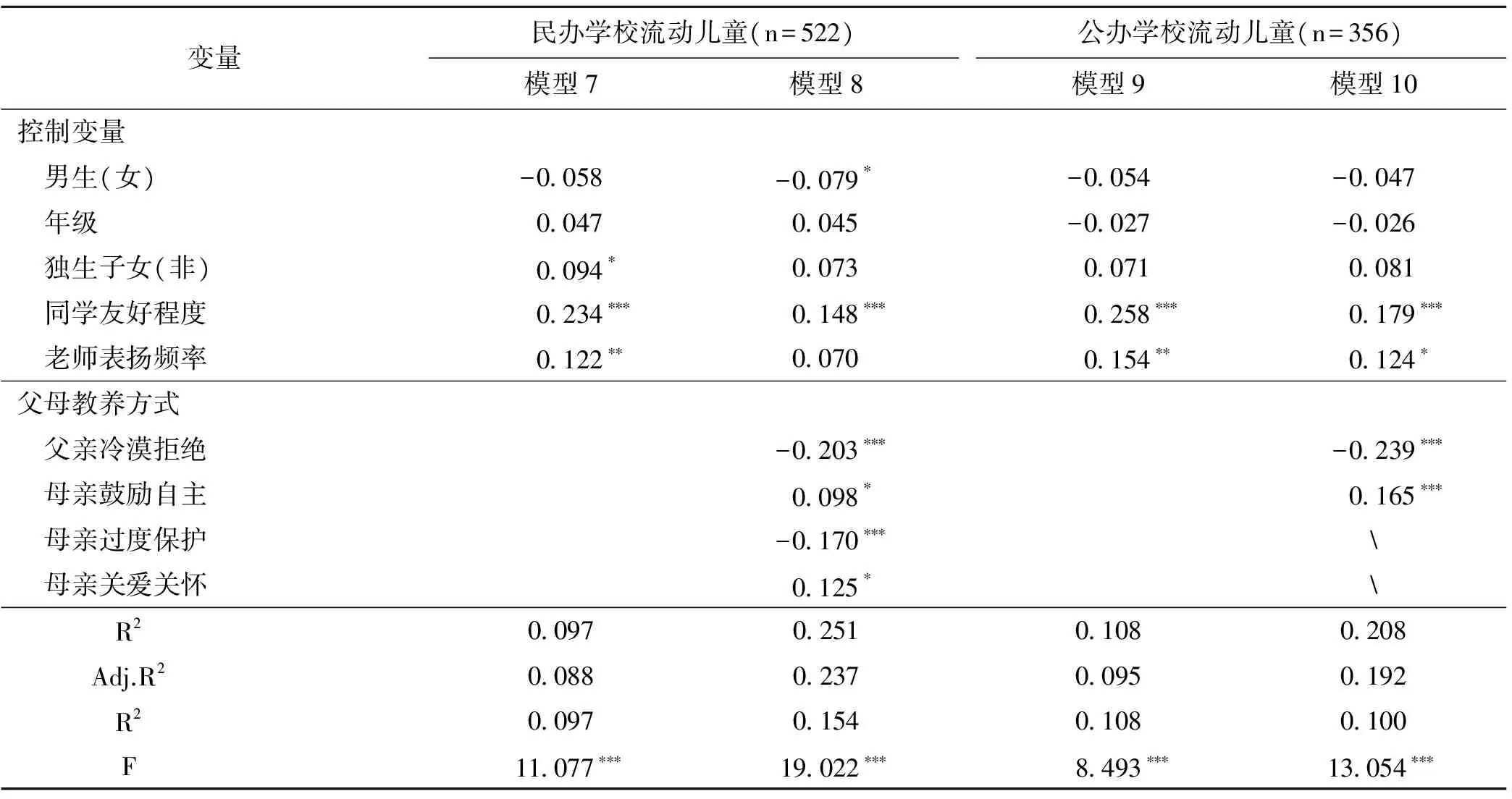

3.学校性质视角下农民工教养方式对流动儿童心理弹性的回归分析

通过分析心理弹性和教养方式的特征以及教养方式对心理弹性的影响,发现学校性质不同,流动儿童心理弹性和农民工教养方式也明显不同,学校性质对流动儿童心理弹性有显著影响。为进一步分析农民工教养方式对流动儿童心理弹性的影响差异,以学校性质为视角,分别对民办学校流动儿童和公办学校流动儿童的心理弹性总分进行多元分步回归(见表9)。

模型7和模型8显示,是否独生子女、同学友好程度和老师表扬频率对民办学校流动儿童心理弹性均有显著影响;在纳入父母教养方式后,同学友好程度的显著影响有所减弱,是否独生子女和老师表扬频率的影响不再显著,性别的影响却变得显著。上述变化说明农民工教养方式是影响民办学校流动儿童心理弹性的关键性因素。父亲冷漠拒绝和母亲过度保护对民办学校流动儿童心理弹性有显著负向影响,且影响程度更大;母亲关爱关怀和母亲鼓励自主对其有显著正向影响,但影响程度较小。

表8 父母教养方式对儿童心理弹性的回归分析(β)

注:(1)a指控制变量中分类变量已虚拟编码,括号内为参照项;b指仅列出最终进入方程的因子。(2)***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05;表示不适合或未进入方程。

表9 农民工教养方式对流动儿童心理弹性的回归分析(β)

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01;*表示p<0.05;表示不适合或未进入方程。

模型9和模型10显示,对公办学校流动儿童心理弹性而言,在纳入农民工教养方式前后,性别、年级、是否独生子女均无显著影响,同学友好程度和老师表扬频率均有显著正向影响。父亲冷漠拒绝和母亲鼓励自主分别对公办学校流动儿童心理弹性有显著负向影响和正向影响,其他教养方式均未进入模型。

对比模型8和模型10发现,农民工教养方式对不同学校流动儿童心理弹性的影响有所区别。公办学校流动儿童心理弹性仅受到父亲冷漠拒绝和母亲鼓励自主的显著影响,而民办学校流动儿童心理弹性受到父亲冷漠拒绝、母亲鼓励自主、母亲过度保护、母亲关爱关怀的显著影响。民办学校流动儿童心理弹性受到更多来自父母(尤其是母亲)教养方式的影响。父亲冷漠拒绝和母亲鼓励自主对两类儿童心理弹性分别有显著负向影响和正向影响,但对公办学校流动儿童心理弹性的影响程度更大。这可能与两类儿童父母在教养方式上的显著差异有关。

四、结论与讨论

本文利用2015年深圳流动儿童调查数据,从乡城流动视角和学校性质视角,描绘了流动儿童心理弹性和农民工教养方式的特征,比较了不同学校流动儿童在心理弹性和父母教养方式上的特征差异;揭示了父母教养方式对儿童心理弹性的影响,探讨了农民工教养方式对不同学校流动儿童心理弹性的影响差异。

第一,流动儿童的心理弹性特征。总体而言,流动儿童的心理弹性水平不高。这意味着心理弹性的保护因素在与危险因素的交互过程中起到的缓冲作用受到了限制。同时,流动儿童心理弹性各维度的发展水平不一,人际协助水平和家庭支持水平更为低下。流动儿童进城后,原人际关系网络遭到破坏,而新人际关系网络尚在构建,这可能制约其人际协助水平;父母忙于工作和生计,而农村家庭通常爱莫能助,这可能制约其家庭支持水平。从乡城流动视角看,流动儿童心理弹性的总体水平和各个维度(除情绪控制)的发展水平显著低于城市儿童。这可能与其在城市中的弱势地位有关。从学校性质视角看,流动儿童心理弹性呈现出明显的群体异质性:民办学校流动儿童心理弹性总水平及各维度发展水平普遍显著低于公办学校流动儿童。这说明学校性质或环境不同,可能对流动儿童心理弹性的影响不同。

第二,农民工的教养方式特征。从乡城流动视角看,农民工和城市人的教养方式均呈现出“关爱关怀远多于冷漠拒绝,鼓励自主远多于过度保护”的特征,这丰富了已有研究结论:流动儿童父母和深圳儿童父母均以温暖理解为主,偶尔过分干涉,惩罚严厉和拒绝否认得分均不高[19];农民工和城市人的教养方式特征均存在性别差异:母亲更关爱子女,也更可能保护过度,父亲更为冷漠,也更常鼓励自主,这说明我国传统文化中“慈母严父”型教养方式在城乡家庭中都有所体现;农民工的教养方式特征与城市人也有明显不同:农民工给子女的关爱关怀和鼓励自主更少,而过度保护和冷漠拒绝子女者更多,这与相关研究结论基本一致,反映出农民工教养方式有着更为消极的特征,与其受教育程度和社会经济地位比较低有关[17]。从学校性质视角看,农民工教养方式具有明显的群体异质性:不同于公办学校流动儿童父母,民办学校流动儿童父母的教养方式具有“更多冷漠拒绝和过度保护,更少关爱关怀和鼓励自主”的特征,更为消极的教养方式与其更为低下的受教育程度有关,并可能是其子女心理弹性水平更为低下的重要原因。

第三,父母教养方式对儿童心理弹性的影响存在明显的城乡差异。总体上,父母教养方式不同对儿童心理弹性的影响也不同,与相关研究结论[10,14]相符。具体而言,农民工不同的教养方式对子女心理弹性有不同的影响,且明显区别于城市人:农民工中,父亲关爱关怀和母亲鼓励自主对流动儿童心理弹性有显著正影响,而城市人中,母亲关爱关怀和父亲鼓励自主对城市儿童心理弹性有显著正影响;虽然母亲过度保护对两类儿童心理弹性均有显著负影响,但流动儿童心理弹性还受父亲冷漠拒绝的显著负影响。这丰富了相关研究结论[12-13]。特征分析发现,高弹性流动儿童父母的教养方式以“关爱关怀和鼓励自主更多,冷漠拒绝和过度保护更少”为重要特征。相关分析发现,父母关爱关怀和鼓励自主与儿童心理弹性显著正相关,而冷漠拒绝和过度保护与儿童心理弹性显著负相关。综上可见,父母关爱关怀和鼓励自主对提升子女心理弹性有利,是保护因素;而冷漠拒绝和过度保护对子女心理弹性不利,是不利因素。

第四,农民工教养方式对流动儿童心理弹性的影响因学校性质不同而有明显差异。虽然公办学校流动儿童和民办学校流动儿童的心理弹性都分别受母亲鼓励自主和父亲冷漠拒绝的显著正影响和显著负影响,但是后者还受母亲关爱关怀的显著正影响和母亲过度保护的显著负影响。可见,民办学校流动儿童的心理弹性受父母教养方式的影响更加多样,且受母亲教养方式的影响更大。此外,两类儿童的心理弹性受父母教育方式的负影响均大于正影响。可见,民办学校流动儿童父母更常采用较为消极的教养方式是其子女心理弹性水平更为低下的重要原因。这些也是已有研究未曾得出的结论。

最后,控制变量对流动儿童心理弹性的影响。有别于城市儿童心理弹性仅受同学友好的显著正影响,流动儿童心理弹性受到学校性质、是否独生子女、同学友好和老师表扬的多重影响:民办学校流动儿童心理弹性显著差于公办学校,这与已有研究结论[13]一致;独生子女心理弹性显著强于非独生子女,这与已有研究结论[14]相符;同学越友好,老师越表扬,心理弹性水平越高,这说明良好的师生关系和同伴关系有益于心理弹性的培养。

综上,本文提出如下政策启示:(1)政府和社会各界应重视流动儿童的心理弹性问题,并采取相应举措,改善流动人口生计环境,提升流动家庭支持水平,引导社会工作积极介入,呼吁社会力量提供人际协助;(2)政府和非政府组织应通过网络、电视、手机等媒介,积极宣传父母教养方式对子女心理弹性的意义,重点帮助农民工转变教养观念,改进教养方式,给子女多些关心关爱,少些冷漠拒绝,鼓励子女自主自立,而非过度保护;(3)学校应通过家长会、讲座、家访等方式,主动提醒流动儿童父亲再多些关爱关怀,杜绝冷漠拒绝,母亲再多些鼓励自主,杜绝过度保护,以提升流动儿童心理弹性;(4)学校,尤其是民办学校,还应加强校园文化建设,促进师生间和同学间良性互动,倡导教师运用正向激励,引导学生营造友好、团结、互助的氛围,以增强流动儿童心理弹性。

本文尚存在局限性:(1)数据方面,样本来源于深圳市,虽具有一定代表性,但结论的普适性受限,未来可增添中西部流动儿童为对象;(2)测量方面,样本流动特征测量受限,未来可收集儿童及其父母的流动时间和流出地等信息,并重点比较具有不同流动特征的流动儿童在心理弹性问题上的群体内部差异。

[1] 王中会, Gening Jin, 蔺秀云. 流动儿童心理韧性对其抑郁, 孤独的影响[J]. 中国特殊教育, 2014(4): 54-59.

[2] 曾守锤. 流动儿童的心理弹性和积极发展: 研究, 干预与反思[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2011(1): 62-67.

[3] RUTTER M. Protective Factors in Children′s Responses to Stress and Disadvantage[J]. Annals of the Academy of Medicine Singapore, 1979, 8(3): 324-338.

[4] DARLING N, STEINBERG L. Parenting Style as Context: An Integrative Model[J]. Psychological Bulletin, 1993, 113(3): 487-496.

[5] LUTHAR S S, CICCHETTI D, BECKER B. The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work[J]. Child Development, 2000, 71(3): 543-562.

[6] CONNOR K M, DAVIDSON J R T. Development of A New Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)[J]. Depression and Anxiety, 2003, 18(2): 76-82.

[7] 胡月琴, 甘怡群. 青少年心理韧性量表的编制和效度验证[J]. 心理学报, 2008(8): 902-912.

[8] MANDLECO B L. An Organizational Framework for Conceptualizing Resilience in Children[J]. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 2000, 13(3): 99-112.

[9] 曾守锤, 李其维. 儿童心理弹性发展的研究综述[J]. 心理科学, 2003(6): 1091-1094.

[10] ZAKERI H, JOWKAR B, RAZMJOEE M. Parenting Styles and Resilience[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010(5): 1067-1070.

[11] WAGNER B M, COHEN P, BROOK J S. Parent/Adolescent Relationships Moderators of the Effects of Stressful Life Events[J]. Journal of Adolescent Research, 1996, 11(3): 347-374.

[12] 彭阳, 王振东, 申雯. 流动儿童家庭关怀, 正性情绪对心理韧性的影响[J]. 中国临床心理学杂志, 2015(4): 729-732.

[13] 毛向军, 王中会. 流动儿童亲子依恋及对其心理韧性的影响[J]. 中国特殊教育, 2013(3): 50-55.

[14] 张翔, 郑雪, 杜建政, 等. 流动儿童心理韧性及其影响因素: 核心自我评价的中介效应[J]. 中国特殊教育, 2014(4): 48-53.

[15] 刘程. 农村劳动力移民的地位分层及认同分化[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2017(1): 66-74.

[16] 冯维, 于志涛. 父母教养方式研究的新进展[J]. 中国特殊教育, 2005(8): 52-56.

[17] 张茜洋, 冷露, 陈红君, 等. 家庭社会经济地位对流动儿童认知能力的影响: 父母教养方式的中介作用[J]. 心理发展与教育, 2017(2): 153-162.

[18] 刘朔, 刘艳芳, 王思钦, 等. 父母教养方式对流动儿童问题行为的影响研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2015(4): 87-93.

[19] 靳小怡, 刘红升, 刘朔, 等. 家庭教养方式对农村流动儿童生活满意度的影响——基于深圳市中小学调查数据的分析[J]. 南方人口, 2015(6): 68-78.

[20] PARKER G, TUPLING H, BROWN L B. A Parental Bonding Instrument[J]. British Journal of Medical Psychology, 1979, 52(1): 1-10.

[21] UJI M, TANAKA N, SHONO M, et al. Factorial Structure of the Parental Bonding Instrument (PBI) in Japan: A Study of Cultural, Developmental, and Gender Influences[J]. Child Psychiatry and Human Development, 2006, 37(2): 115-132.

[22] 蒋奖, 许燕, 蒋苾菁, 等. 父母教养方式问卷(PBI)的信效度研究[J]. 心理科学, 2009(1): 193-196.