农村中小学干部培训“问题中心·自主生成”策略研究

2018-03-27罗本志戴长志

罗本志 戴长志

【摘 要】《农村中小学干部培训“问题中心·自主生成”策略研究》从自主探索到省级立项研究历时6年,我们进行“问题中心·自主生成”理论研究,自主构建了“问题中心·自主生成”培训系列认识;开展培训实践,建构了“适应需求”的共性问题形成策略、“以问题为中心”的主题培训系列策略、促进中小学干部实践智慧“自主生成”的教学组织策略。引发了传统中小学干部培训方式的变革,激发学员自主发展的内驱力,改革培训内容,增强培训的针对性和实效性,产生了广泛的社会影响。

【关键词】农村中小学;干部培训;“问题中心·自主生成”;策略

中图分类号:G633.41 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)25-0116-03

新课程改革以来,为了提高中小学干部培训的针对性和实效性,我们从理论上进行了研究,更从实践上进行了探索,形成了《农村中小学干部培训“问题中心·自主生成”策略研究》,实现了中小学干部生成实践智慧的目标。

一、进行“问题中心·自主生成”理论研究,自主构建了“问题中心·自主生成”培训系列认识

1.“问题中心”是具体落实以学员为主体的培训理念,从学员需求出发,解决学员“问题”的最有效培训手段

“问题中心”就是从问题出发,以学员为中心。“问题中心”包括三个层面的意思:第一,从培训目标、结果来看,使学员问题意识得到培养,管理能力得到提升;第二,从培训内容来看,就是将学员在教育管理中需要研究讨论并加以解决的困惑以及在培训中生成的经验,作为干训学员学习活动的视觉聚焦点和内容重点;第三,从培训组织形式看,“先问题,后学习”,提供具有任务特点的问题情境,使培训过程贯穿于完成一个由“共性问题”转化的任务解决中,提高知识的整体性,以及学员学习的目的性、趣味性,有利于学员知识的建构。

“问题中心·自主生成”的培训,树立开放的、综合的课程观,不再去预先设定学员必须学习的知识专题,转而关注学员身处的现实情境和面对的实际问题。一是培训内容的来源充分考虑了学员的需求。培训内容来源于以问卷调查和访谈形成的“共性问题”,以管理实践为主,以及在培训中师生生成需要解决的“问题”。二是培训内容的设置充分考虑了学员问题的解决。培训方案的设计以问题为中心,围绕问题展开课程设置和组织教学,将需求调研作为培训方案设计的开始,厘清问题,明确培训目标,有效地将培训目标转化为培训内容,并将培训目标与培训的内容和方法有机结合。

2.“自主生成”是改革传统讲授式培训不利于学员主动发展的弊端,激发学员专业发展动力的最有效方式

自主提高是中小学干部实践智慧提升的关键。我们认为“自主”有三层意思:①学员具有主动意识;②是一种有目标的学习;③在导师的引导下解决问题。我们认为“生成”有三层意思:①生成是共同的,“问题”是培训机构、培训者、学员共同生成的;②生成是动态的,因为生成是个性化的,加之培训预期的目标和达成的目标是有差异性的,所以,培训过程中要不断生成新的“问题”;③目标是在生成中达成的,通过任务型的培训途径,在师生对话、讨论辨析、实践需求过程中寻找培训生成点,让学员在动态生成中得到体验、实践,达成能力目标。

“问题中心·自主生成”的培训是由行政指令性到自我发展的价值取向性转型,是基于“问题解决”的内部活力和内在潜质的彻底激发和唤醒,将激发中小学干部对自我专业成长的不懈追求作为实践智慧的动力之源。变单一的课堂讲授形式为体现参与式培训要义的培训形式,是“理论+实践”的培训,更偏重于实践,问题解决的途径主要是在研究探讨中生成经验,解决问题,它更关注在培训动态过程中,增强参训者主体意识,培训者与参训者共生培训内容,使培训内容不断丰富,无不体现共生性。培训是为了解决学员在管理中的困惑,重视师生在培训中的自主生成,充分发挥参训学员专业发展主体作用,以促进参训学员专业自主发展,激发参训学员发展的内驱力。

3. 以“问题中心”为手段,以“自主生成”为方式,以培养具有实践智慧的中小学干部为目的和追求

“问题中心·自主生成”的干部培训,以调查发现问题,课程基于问题,教学聚焦问题,反馈生成问题体现“问题中心”;以主动性、目的性、引领性自主与以共同性、动态性、达标性生成相结合的“自主生成”丰富和创新参与式培训模式,系统构建以问题为载体、以自主生成为两翼的培训体系。将集中培训、校本研修与个人反思结合起来,将培训与岗位反思性实践结合起来,将专题讲座与微案例分享、主题沙龙结合起来,实现各形式间的相互联通、优势互补与同步生长,扩展学员研修的时空,延伸研修的效果,进而实现学习工作化,工作学习化。通过提出问题、到县内样本学校剖析问题、到名校针对性跟岗学习、小组合作探究、返崗反思反馈、总结汇报几个环节开展,始终围绕问题开展学习。促进学用结合,具有生根性与生长性,进而产生带动与孵化效应,从而影响中小学校本研修的开展,使实践智慧生成成为校本研修的常态。

4. 农村中小学干部培训“问题中心·自主生成”需要遵循四条基本原则

(1)适应学员需求的原则。适应学员需求,体现学员的主体地位是提高培训质量的基点。在培训前设置以“问题”为切入点的问卷,对参训学员进行需求调研,根据问卷梳理的结果确定培训目标、内容、方式,这种自下而上的方式,充分考虑了学员的需求,并且将培训的需求调研与诊断分析贯彻培训始终,提高了培训的针对性和实效性。

(2)筛选形成共性问题的原则。“共性问题”是确定培训内容、目标,设置培训课程的依据。首先根据需求调研问卷,分中小学校和参训学员分类汇总“问题”;其次,通过对的归类、分级,形成问题清单;最后,进行问题筛选,剥离不能通过培训解决的问题和大部分学员和中小学校当前不很关注的问题,根据学员个人发展需求和职业岗位需求确定三个共性问题,作为培训内容。

(3)学员自主生成的原则。以问题为中心,促进师生自主生成是培训的价值所在。培训的目的,是要解决中小学面临的现实问题,改变中小学干部管理行为,提高组织绩效,从而体现培训的价值。一是培训内容来源利于生成,培训内容始终聚焦问题,聚焦的问题来源于学员,课程设计和培训方案始终围绕问题展开;二是培训过程重视师生建构,基于中小学干部个性经验,培训中重视学员经验与智慧的相互借鉴与相互启发,充分调动学员的学习热情和培训积极性,在具体的情境中师生创造性地生成;三是将反思对话作为教育实践智慧生成的推动力,通过对话和实践行动,学员不断反思自己的管理实践,不断进行管理改革和创新,使学员的实践智慧永远处于发展生成的过程中。

(4)体现实践反思的原则。敏于实践是中小学干部智慧的根本所在,坚持理论与实践相结合,突出实践性,引导中小学干部反思管理活动,努力提高中小学干部解决实际问题的能力。一是培训设计上注重实践性,既有县内学校剖析,又有名校学习,还有案例分析,引导学员在教育管理实践中寻找答案、解决问题;二是注重跟踪与考核,加大培训作业的设计和培训效果的考核评价力度,关注学员培训返岗后的效果;三是在培训过程中反思,通过专家引领、问题剖析、名校跟岗、小组研讨等环节,引导学员反思;四是在实践过程中反思,通过校本研修环节引导学员反思;五是在总结中提升,中小学干部自觉地把自己的管理实践作为认识和研究的对象,对自己的管理理念、知识技能、管理行为等进行重新思考和总结,从而实现对现状的超越,超越已知学术知识的框架, 深入探究不确定的状况, 求得未知问题解决的智慧。

二、开展“问题中心·自主生成”的培训实践

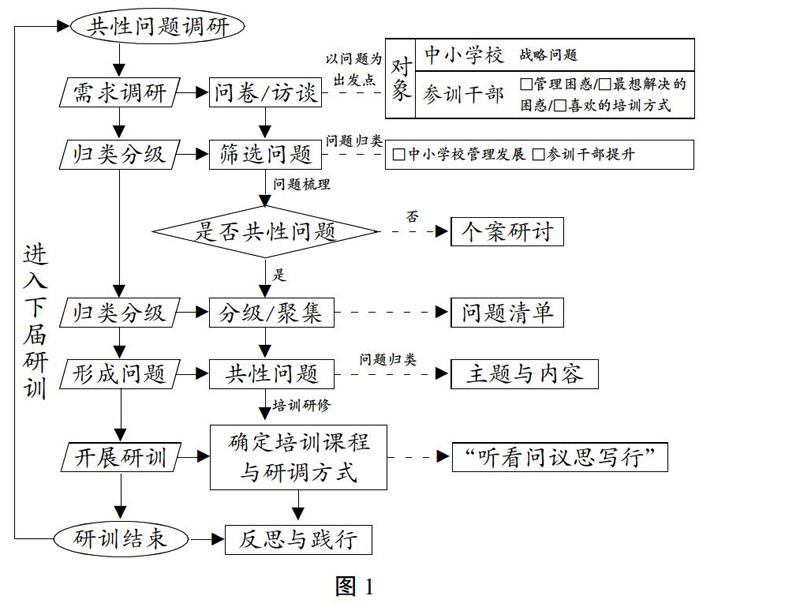

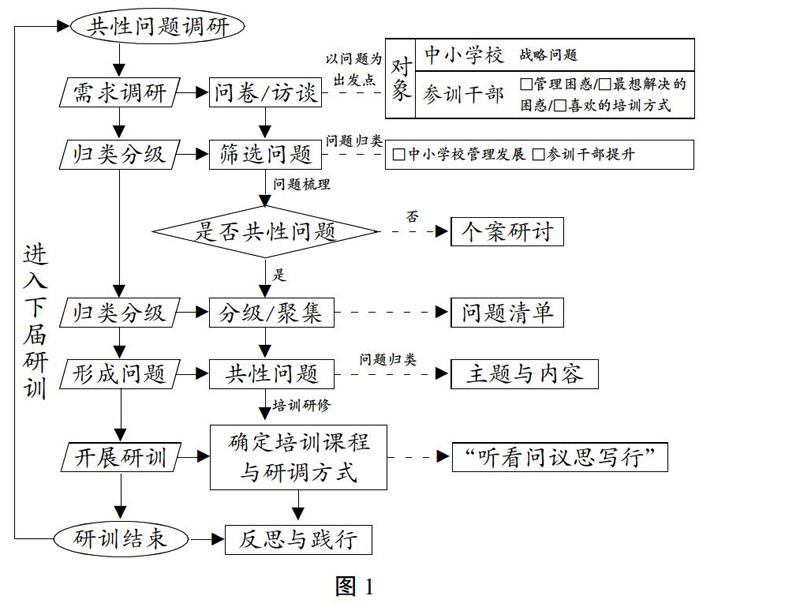

我们通过调研了解学员需求,确立共性问题,根据共性问题建立培训目标和内容,形成适合学员的教学组织形式,如图1。

1.“适应需求”的共性问题形成策略

形成了“需求调研→问题归类分级→形成问题清单→确定共性问题”的“适应需求”的共性问题形成策略。

(1)需求调研。以问题为切入点(而非以内容入手)设计调查问卷,对参训学员进行需求调研,了解当前中小学校及参训干部面临的问题,以提高培训的针对性和实效性。对中小学层面的需求调研,主要关注中小学的战略问题,包括:中小学面临的最大挑战是什么;未来有哪些战略举措;为了实现这些战略举措,组织希望教职工做出哪些改变,等等。对参训学员的需求调研,主要关注在管理中的主要困惑、在培训中最想解决的困惑以及最喜欢的培训形式。

(2)问题归类分级。将中小学校及参训者个人两个层面存在的问题进行归类整理和分级整理,筛选出需要通过培训解决的问题。所谓归类整理,就是将上述两个层面中性质相同的问题归集在一起,对问题的属性进行定义,如校园文化建设问题、课堂教学改革问题、校本研修问题。通过问题的归类整理,可以使培训的重点集中在几个关键问题上,避免培训内容多而散,培训主题不集中。所谓分级整理,就是将问题在归类整理的基础上,按着问题的级别进一步细分,比如校园文化建设问题,可细分为物质文化建设问题、精神文化建设问题、制度文化建设问题等;精神文化建设问题可再进一步细分为的“一训三风”建设问题、和谐师生关系问题、社团文化建设等,按层级逐层细分,直到问题的最小单元。通过问题的分级整理,寻找培训内容的落脚点,使培训方案具有针对性。

(3)形成问题清单。通过问题的分类、分級整理,形成一系列问题清单。但并不是所有问题都可以通过培训解决,也不是所有问题都与受训者相关。形成问题清单的过程,是对问题筛选的过程,剥离不能通过培训解决的问题和与受训者不相关的问题,剩下的就是培训问题清单。

(4)确定共性问题。每期确定三个意见集中的“问题”作为培训内容。课题组成员作为学术导师分配到问题小组,培训前围绕研讨问题购买教材、查找资料、制定培训方案;学员自由选择进入问题小组学习。

2.“以问题为中心”的主题培训系列策略

根据需求调研形成的共性问题,制定培训目标,确定培训内容,设置培训课程。

(1)制订培训目标。培训目标是培训结束时要达到的成果,解决问题就是培训目标。我们在设置课程目标时,充分考虑了三个维度:一是学员的需求。以学员本位为价值取向,主张根据学员需要,为学员提供经验,通过问题意识强化学员的主动发展意识。二是培训者的要求。要求培训者要在培训中发现问题、不断反思课程目标。三是中小学干部培训本身的多样性和层次性。“问题中心·自主生成”的干部培训的总目标:使学员具有问题意识,形成自主生成的能力,提升中小学干部的教育实践智慧。然后根据培训对象分别设置培训目标。

(2)确定培训内容。将培训目标转化为培训内容的过程,实质上是探索解决问题的方法、寻找达成培训目标有效途径的过程。培训内容的选择不取决于受训者的偏好,更不取决于培训者所掌握的培训资源,而将培训目标作为选择培训内容的唯一依据。培训内容以问题的形式呈现,培训课程依据培训内容和学员需求确定。

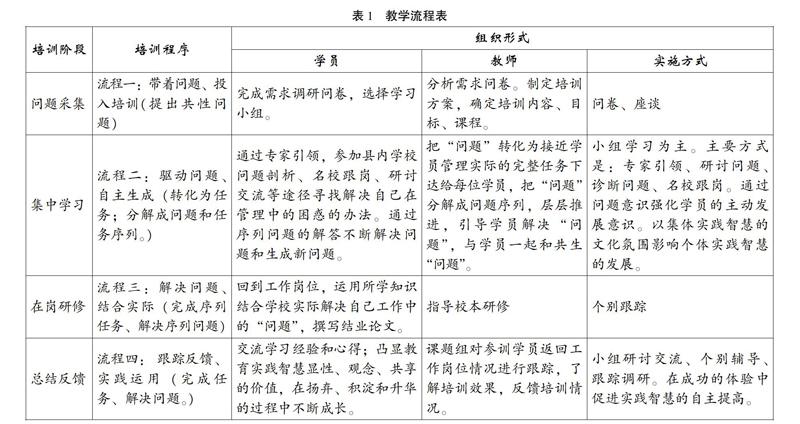

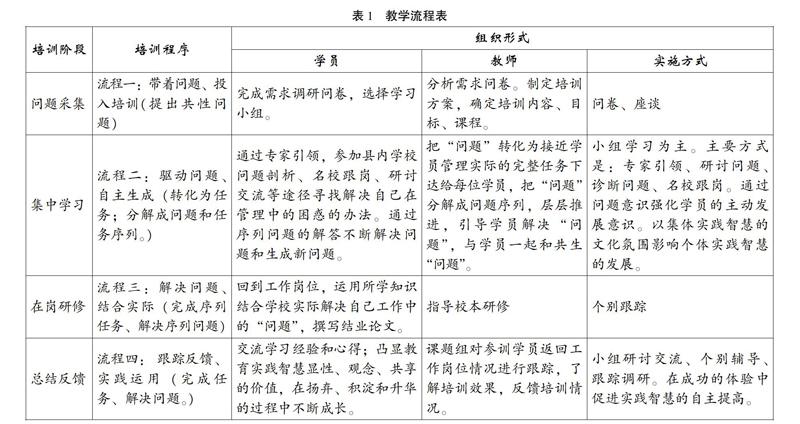

3. 促进中小学干部实践智慧“自主生成”的教学组织策略

教学组织形式是培训任务和培训内容得以实现的基本保证,直接影响到培训质量的高低。培训活动过程中,在组织方式上,教师主要起引导、组织作用,在研讨中与学员共生“问题”,重点在前期活动设计和后期跟踪反馈上,学员是学习的主体,主动探究、寻找解决“问题”的办法;培训时间和空间安排上,主要以小组活动、实践探索为主,除少部分时间用于集中课堂讲授外,其余大部分时间用于现场剖析、名校跟岗、研讨交流、校本研修。

(1)教学组织形式。我们在实践中,根据解决问题四个主要循环阶段和培训的基本程序,形成了“三问题一反馈”的“四阶段” 的教学组织形式,即:“带着问题、投入培训→驱动问题、自主生成→解决问题、结合实际→跟踪反馈、实践运用”,如表1。

(2)教学方法。总结出了“听、看、问、议、思、写、行”七字教学方法。通过看他人怎样做,听他人怎样做,问他人怎样做,议他人怎样做,反思自己怎样做,写收获和今后的做法,践行管理,使参训中小学干部内化别人的思想,生成自己的思想,实现实践智慧的提升。

听:专家讲座、名校介绍,丰富管理知识。

看:省内外名校、县内样本学校,增强实践知识。

问:专家、同行、同学,通过对话,思想、智慧的相互碰撞,生成新的问题,新问题的生成和解决过程成为培训者和学员共同成长的过程。

议:学员参与实践智慧的分享与共享,真正获得作为培训过程中的文化享受,并在培训结束后把这种经验迁移到学校生活中,实现中小学干部实践智慧的丰富化。

思:通过对管理实践的重新审视,认识到自身在处理具体管理问题时的不足,质疑自己的行动抉择及其合理性、合法性,以建构自己的内部世界,进而在个体经验之上生成实践智慧。

写:收获、做法,反思自己的管理经验,丰富自己的管理策略,激活管理智慧。

行:通过跟岗、返岗实践,改善管理行为,提高管理效果,提升管理水平,使实践智慧提升成为学校校本研修常态。

(3)培训机制。形成了“实践—反思—研究”机制。促进理论与实践的良性循环,是中小学干部生成实践智慧的重要途径。中小学干部的成长过程是其教育思想和办学观念不断成熟的过程,是一个不断认识、不断实践、不断提高、不断完善的过程。知识和经验能否内化为中小学干部的实践智慧,有赖于实践主体的反思意识和研究能力。培训中学员通过对自己学校管理问题的梳理,把具有一定典型意义的问题,经过一定的理性加工转化为研究问题,通过思考、设计、实践、反思等步骤,借助行动研究来寻求问题的解决方案,使学员养成“实践—反思”的习惯,不断发展、增进和提升实践智慧。

参考文献:

[1] 叶澜.教育研究及其方法[M].北京:中国科技出版社,1990.

[2] 刘良华.教育研究方法[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[3] 高洪源.中小学校长成长与成功培训理论研究[M].重庆:重庆大学出版社,2005.

[4] 鲍东明.校长角色与校长发展[M].北京:开明出版社,2005.

(编辑:张 婕)