陕山三首《走西口》民歌比较研究

2018-03-22刘苗苗华南理工大学艺术学院510006

刘苗苗 (华南理工大学艺术学院 510006)

从明朝中期至民国初年四百余年的历史长河中,无数山西人、陕西人、河北人为了谋生而不得不背井离乡,北闯“杀虎口”,到塞外谋生或与北方游牧民族进行茶马贸易,“走西口”就是“过杀虎口”。杀虎口长城关隘自古有谚:“杀虎口,杀虎口,没有钱财难过口,不是丢钱财,就是刀砍头,过了虎口还心抖”!由此可见,“走西口”的艰难与困苦。围绕着“走西口”这一特定的社会现象,在山西、陕西、陕北等地也诞生了一系列反映“走西口”内容、体现离别伤感之情的民间歌曲或民间小戏,我们统一把这些称之为“走西口”民歌。时至今日,因时间跨度和地域跨度广泛而形成了约300首各种版本和内容的《走西口》民歌或小调。在传统的《走西口》中,以晋西北河曲和陕北府谷等地的《走西口》最为出名。

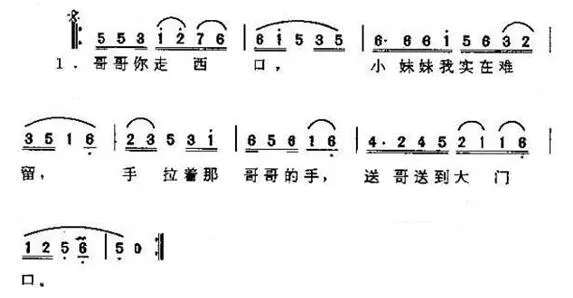

一、陕北府谷《走西口》

这首《走西口》是众多“走西口”中流传较广的一首,它结构短小,共两个乐句,每句四个小节。旋律建立在五声徵调式上,旋律呈现出两个鲜明的特征:1,旋律多级进、跳进:一种是小三度+大二度(165、532),这样排列的色彩较明亮,多出现在上句;另一种是大二度+小三度(235、561),这种色彩较暗淡,多在下句,容易表达出旋律忧伤、哀叹的情绪。2,级进为主,四五度隐伏跳进为辅。走西口毕竟是西北民歌,所以它的四度五度大跳是存在的,即sol-re、mi-la,它是在大跳中插入了级进,这种安排让歌曲的情绪既有像叙事一样的口语化特征,又有忧伤、悲叹、迂回的情感。

以切分节奏型来代替平稳的节奏型是这首歌曲的又一闪光点。平稳的节奏型虽有较强的倾诉性,但感情色彩并不浓厚,但附点节奏和切分节奏则大不相同,附点节奏让情绪的“叹息”体现的更加明显,切分改变了节奏重音,使旋律更具情绪化,把“走西口”带来的离别之情表现得更加浓烈。

二、陕西民歌《走西口》

陕西的《走西口》是众多“走西口”民歌中流传度最广的一首。它的曲调为七声音阶构成的徵调式,共四个乐句。旋律多为三度及三度以上的跳进,起伏婉转,为情感的表达增添了更多的波澜。带有偏音的七声音阶则具有鲜明的导向性,更有利于表达留守家中的女子内心道不尽的愁苦,强化了女子内心忐忑不安的心情。此外,偏音的运用还营造了一种凄凉之感,似乎也暗示了当时被迫走西口的人民艰难困苦的生活。

密集型节奏与切分型节奏贯穿始终。密集的节奏,便于情绪的展开,像女人临行前叮嘱的话儿一般说也说不完。切分的节奏,让离别的心情更加苦涩,难舍难分体现的更加明显,情绪也随着节奏的展开,似叹息,似追问,依依不舍,难舍难分。

歌词极富口语化,简单、质朴,像拉家常一样安排远行的男人,话里话外的叮咛都体现出浓烈的爱意,在完整歌词的最后一段结尾处“这一走要去多少时候,盼你鸳鸯白了头”则把留守在家女人内心的思念放大极致,如泣如诉,感人至深。

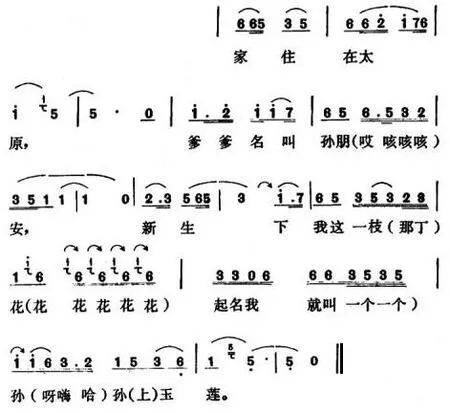

三、山西河曲《走西口》(小调)

河曲位于山西省西北部的黄河边上,处在走西口的主要道路上。这里土地贫瘠,自然灾害频仍,生存环境极度恶劣,当地民谚“男人走口外,女人挖野菜”是这里旧社会河曲恶劣生存环境的生动写照。这一特殊的地理环境造成了当地民歌“酸涩、悲苦”的主要基调。

这首歌曲为五声徵调式,共四个乐句。旋律就像河曲的地貌一样高低起伏而绵延悠长,最鲜明的特点是每以乐句都以高音区向低音区行走,来来回回,曲折进行,结尾的低音长时值低音像殷切的嘱托,像不得不接受分别的无奈,像难离的叹息,更像是低头垂泪。下一句情绪的再次起伏又好似主人公又想起了什么话没有嘱咐,再三叮咛,旋律上的这种变化让整首歌曲充斥着浓烈的依依不舍之情,也让这首歌曲更加真实,更贴近生活。

这首歌曲的歌词有自己独特的鲜明特征,首先它有一个较完整的故事情节,10段歌词把故事介绍得十分详尽,主人公的姓名、年龄、家庭住址、以及与男主角幸福的新婚喜悦、不得不分别的难舍难分和离别前的牵肠挂肚描绘的十分细致。其次,歌词中主人公玉莲用了许多语重心长的话语对爱人一再的叮嘱,把他的衣食住行都挂念在嘴边,真实的流露了出他们自然纯洁的爱情,少了山曲那般捶胸顿足,生离死别。最后,歌词内容上具有口语化的鲜明特点,如“一十八岁整”等等,歌词的艺术加工不高,但字里行间表达得情真意切。

四、三首《走西口》音乐比较

相同之处:(1)这三首不同地域的《走西口》虽各有不同,但表达的情节、情感、内容却如出一辙,在调式旋律上也有许多相似之处,体现出“同宗民歌”的特征;(2)从调式来看,后两首民歌都采用了带有偏音的七声音阶,这使旋律具有鲜明的导向性,有利于表达留守女子内心的愁苦与凄凉;(3)从旋律来看,这三首民歌的旋律线条都基本呈现出下行的趋势,都流露出一种悲伤沉重的情绪;(4)从结构来看,第一首为上下两句体,后两首均为四句体结构,乐句间绵延发展,对比和逻辑性并不太明显,这也让歌曲整体更加自由,情感的宣泄更加自然真实。

不同之处:仔细品味三首《走西口》民歌,还是不难发现他们之间的各种差异:(1)与陕西《走西口》相比,山西《走西口》腔调更显“悲苦”。这与近代社会“晋商”比较多有关,近代“晋商”比较富有冒险精神,动乱年代仍不畏艰险闯西口与北方蒙古游牧民族甚至俄罗斯进行茶马贸易,家中留守女人愈加担心担忧,故在民歌《走西口》中表现得更加悲苦、凄苦.这也是山西《走西口》民歌内容更丰富、情节更长的原因;(2)山西河曲《走西口》与陕北府谷《走西口》在旋律上属于五音徵调式,而陕西省常见的《走西口》则属于七音徵调式。这主要是因为山西河曲与陕北府谷尽管分属晋、陕二省,但两地紧邻,仅仅一河(黄河)之隔,风土人情相近、陕山难分;(3)山西《走西口》更加口语化、情节化。如“泪蛋儿蛋”之类,通俗易懂,真情自然;(4)山西《走西口》衬词更多。山西《走西口》中,有单字衬词如“嗨”等,有双字衬词如“那个”等,有多字衬词如“呀咳咳咳”等;(5)山西《走西口》更注重叠字的音乐艺术效果。如歌词中“一个一个”、“一道一道”等等。

总之,陕山“走西口”这一题材的民歌能够如此撼动人心,不仅是历史、文化,还是歌曲本身蕴含的凄苦动人的情感,数百年来在祖国大西北广袤无垠的大地上,诉说千万人家悲伤凄凉、生离死别的民间故事。

[1]张娜.解析民歌〈走西口〉的文化内涵[J].音乐天地,2010.

[2]张艳花.以“走西口”为题的西部民歌艺术特色研究[D].内蒙古大学,2011.

[3]王靖.同宗民歌——《走西口》音乐与风格的解读[D].哈尔滨师范大学,2013.

[4]乔建中.中国经典民歌鉴赏指南(上)[M].上海:上海音乐出版社,2013.