结肠息肉患者的临床病理及内镜检查分析

2018-03-20周沈之

周沈之

在结肠疾病当中结肠息肉是较为常见的一种,而其中的腺瘤性息肉也被普遍认为是癌前病变状态。当下,对于结肠息肉的诊断手段中,结肠镜检查具有一定的优势[1],它不仅安全性较高且并发症少,在针对结肠息肉患者的早期诊断与治疗中有着不可替代的作用。本研究通过对210例结肠息肉患者的病理特征、病发部位、临床表现及其在内镜资料中的特点进行探讨,分析当中的相关因素,报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 对我院自2014年11月-2017年11月间应用电子结肠镜发现的210例结肠息肉患者资料做回顾性分析,其中男120例,女90例,年龄为20~85岁,根据年龄段进行分组,其中20~29为3例,30~39岁为7例,40~49岁为42例,50~59岁为53例,60~69岁为66例,70~79岁为27例,大于80岁为12例,所有患者均采取病理活检或是息肉完整摘除以后送至病理检查。

1.2 方法 应用富士能2200肠镜与高频电发生器。在开始检查前,对所有患者均给予泻剂排出到无渣的清水为止。在检查过程中,对直径小于或等于0.5 cm与直径大于0.5 cm的息肉,分别采取整个息肉活检钳取与应用高频电治疗仪圈完整切除后送至病理检查。同时根据检查结果,将其结肠息肉在镜下特征及其病理分型进行记录。

1.3 统计学方法 数据使用SPSS19.0统计学软件进行处理,计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 检出情况 本次回顾资料中,检查人数总计1973例,其中肠息肉检出210例,总检出率为10.64%。其中男120例,女90例。小于40岁患者检出率仅为4.76%(10例);40岁以上患者检出率为95.24%(200例);70岁以上患者检出率为18.57%(39例);患病人群主要集中在40~69岁,检出率为76.67%(161例)。

2.2 大肠息肉患者的临床表现 在210例结肠息肉患者中,临床表现主要以腹胀与便血为主,分别为66例(31.43%)与54例(25.71%)。其次为37例(17.62%)大便形状改变,22例(10.48%)腹泻,14例(6.67%)便秘,10例(4.76%)贫血及消瘦,其他症状发生概率较低,仅为7例(3.33%)。

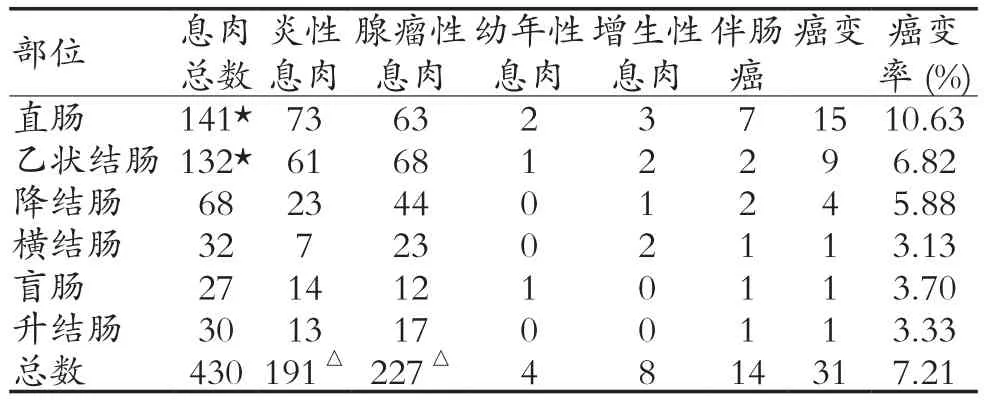

2.3 大肠息肉的分布部位及其性质 在210例结肠息肉患者中,检出息肉共430枚。其中主要的分布部位有乙状结肠与直肠,然后是盲肠、横结肠、降结肠以及升结肠。同时,与其他分布部位的息肉总数的差异比较,差异有统计学意义(P<0.05)。各个肠段的检出率分别为:直肠为141枚,占比32.79%,乙状直肠为132枚,占比30.70%,降结肠为68枚,占比15.81%,横结肠为32枚,占比7.44%,升结肠为30枚,占比6.98%,盲肠为27枚,占比6.28%,癌变率为7.21%;病理类型当中以腺瘤性息肉及炎性息肉为主,且与其他息肉发病性质比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 大肠息肉分布部位及其性质(枚)

2.4 临床表现及其息肉分布特点 结肠息肉患者的临床表现中直肠较多,其中以腹痛腹胀症状息肉为主,占比为46.67%,便血为41.90%,便秘为26.19%,腹泻为31.42%,消瘦贫血为32.38%,大便性质与习惯改变为35.24%。出现临床症状患者和未出现患的息肉分布差异无统计学意义(P>0.05)。

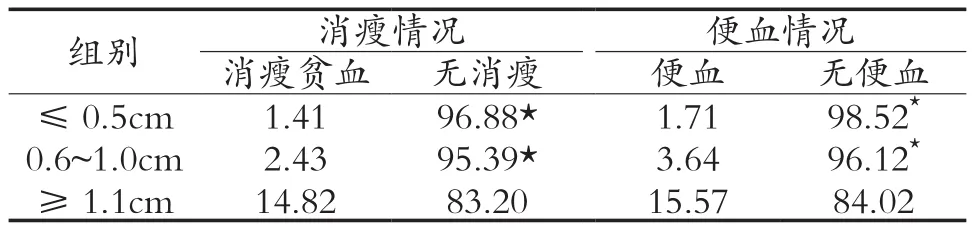

2.5 临床症状及其息肉直径的大小 患者存在不同临床症状中,消瘦贫血、无消瘦、无便血、便血之间与息肉的直径大小(多发性结肠息肉取直径较大的息肉)相关,不同息肉直径组间临床症状比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 息肉直径大小与临床症状(%)

3 讨 论

在患者结肠黏膜表明隆起的赘生物在医学上被统一称作是结肠息肉,在消化系统疾病中结肠息肉较为常见,而对于该病诊断的最佳方法就是应用结肠镜[2]。不仅可以明确其病变部位,还能够采取直接去活检的方式,诊断其病变性质。该病具有随着年龄增长检出率提升的趋势。目前,普遍认为结肠息肉和结肠癌有着密不可分的关系,而其中腺瘤性息肉更被看作是结肠癌的癌前状态[3]。根据病理类型能够分为:腺瘤样息肉,较为常见,主要囊括了混合性腺瘤、腺瘤以及绒毛状腺瘤。患病人群主要集中在中老年人,是因为结肠黏膜的细胞增生从而引起的局部黏膜隆起开始朝向着肠腔中突出生长;增生性息肉,患病人群同样集中在中老年人,主要的表现有黏膜的表面会呈半圆形或丘状隆起。结肠息肉较多见的临床症状有腹痛、腹泻不适感,然后就是便秘及便血;炎性息肉,是由于肠黏膜长期性的受到了炎症增生从而引起的,同时在肠黏膜溃疡在逐渐愈合期间,溃疡中黏膜下的水肿以及纤维组织增生的情况,都会造成正常黏膜的隆起。

结肠息肉根据类型被分成了非肿瘤性与肿瘤性。其中较为常见的非肿瘤性息肉有炎性、幼年性及增生性息肉等[4]。其中结肠增生性息肉是结肠黏膜不活跃的增生状态,它和腺体的过度成熟以及脱落障碍有着一定的关系,为自限性的生长。相关文献指出[5],结肠炎性息肉及增生性息肉均存在导致癌变的发生概率,因此对于该类型的结肠息肉患者临床医师应该加强重视,定期的开始肠镜检查的随访。在肿瘤性息肉中囊括有不典型增生性、癌性以及腺瘤性息肉。其中以腺瘤性息肉的发生率较高,根据相关报道表明[6],在结肠癌患者中50%~70%的人数都是源自腺瘤,而腺瘤性息肉有着2.9%~9.4%的癌变概率。同时,癌变还与息肉大小存在一定的关联性,其直径越大,则癌变发生的风险也就越高。普遍认为当息肉直径超过2 cm时,息肉的癌变率就达到了10%。因此,早期采取针对的诊断与治疗措施,能够避免癌变情况的发生。

在本次研究当中,结肠息肉的被检出的概率为10.64%,其中以40~69岁年龄段的患者为主,充分表明了中老年具有相对较高的发病风险,因此针对于大于40岁的中老年人群采取电子结肠镜进行筛查能够有效的提升对结肠息肉的检出。并且结肠息肉主要分布在左半结肠,其中直肠占比32.79%,乙状结肠占比30.70%,降结肠占比15.81%,左半结肠分布的息肉明显要多余右半结肠。因此,在对结肠息肉患者应用肠镜检查时,临床医师应尽量抵达其回盲部,仔细检查患者的全结肠,加强观察其左半结肠,避免结肠息肉漏诊的情况发生。同时,本次研究的结果还显示了以40~69岁年龄段息肉直径大于0.5 cm为好发年龄,多发息肉的构成要低于单发息肉,生长方式主要以无蒂息肉居多,腺瘤性息肉及炎性息肉较多。因此在临床上对于大于40岁的人群,存在单发、腺瘤性息肉以及无蒂息肉要加强重视。根据已知的结肠息肉生物特性,对不同类型的结肠息肉采取针对性的治疗。

综上所述,结肠息肉主要发生于40~69岁年龄段,其主要的临床表现有大便性状改变、便血以及腹痛腹胀等,分布的部位主要在横结肠、乙状结肠及直肠,为预防结肠息肉进一步癌变的发生,早期的诊断及其治疗措施是十分重要的。

[1] 栗兰芳.结肠息肉临床病理特征和癌变相关危险因素分析[J].心理医生,2017,23(30):108~109.

[2] 伍小青.630例结肠息肉患者的临床病理及内镜分析[J].当代医学,2015(4):84~85.

[3] 宋森涛,卢水蓉,王若燕,等.不同年龄段结肠息肉的内镜及病理特征分析[J].中国内镜杂志,2013,19(5):458~461.

[4] 唐保东,陈志娜,孙玉立.大肠息肉824例发病情况及内镜特点分析[J].实用医学杂志,2013,29(4):569~571.

[5] 王福根,庄端明,王小平,等.1655例结肠息肉内镜及病理分析[C].//2015临床急重症经验交流第二次高峰论坛,2015:1~2.

[6] 陈新宇,张虹,朱琴,等.超高龄患者结肠息肉的内镜表现及病理特点分析[J].全科医学临床与教育,2011,9(1):54~56.