中国传统节庆的衰落与复兴

2018-03-17李雨蒙

李雨蒙

节日的起源和发展是人类社会逐渐形成、逐渐完善的文化过程。传统节日是一种民族认同和身份认同,从文化艺术的角度看,节日可以说是民族才智最集中的展现时刻。中华传统节日流传千百年,具有深厚的文化渊源和内涵,不仅在中国,甚至在东亚、东南亚国家以及众多海外华人社会生活中都具有广泛的影响。随着城市化、全球化的发展,传统节日日益式微,传统节日正经历着时代的洗涤与考验。

传统民族节日是各民族在确定日期,举办神圣而庄严仪式的民俗文化。民族节日可以划分为年节、宗教节日、农事节日、娱乐节日、商贸节日,每种节日所举办的时间都不尽相同,也具有不同的目的、功能和影响范围,也可以划分为:喜庆的新年节日、丰富的生产节日、欢乐的青年節日、崇敬的纪念节日、多彩的习俗节日、传统的宗教节日。这些与自然界季节更迭、祈求丰收、崇敬英雄、谈情说爱、传统习俗、宗教信仰等等有着密切关系。

从广西金秀地区的“盘王节”庆祝活动中,便可窥见原始祖先崇拜的遗迹。每年农历十月十六日“盘王节”这一天,八排四十二冲的瑶胞都要汇聚一堂,祭祀祖先,庆祝丰收,赛歌比舞,称为“耍歌堂”。而每年农历七月初七,瑶族同胞为了庆祝盘古皇诞辰,还要欢度“开唱节”。节庆的第一天,举行迎神游行的典礼仪式,其中最重要的活动是斗歌与对歌, 青年男女借此机会会寻找心仪的另一半。人们唱歌饮酒,通宵达旦,奔腾跳跃。

传统节日开始复苏

上世纪五六十年代,中国传统节日在极左思潮中遭到重创。此后,《人民日报》曾发表一封群众来信,题目是《为什么春节不放假》和《让农民过个“安定年”》。春节不放假,百姓们一年到头都在工作,怨声载道。1980年,春节正式恢复为公共假期,传统文化开始慢慢苏醒。

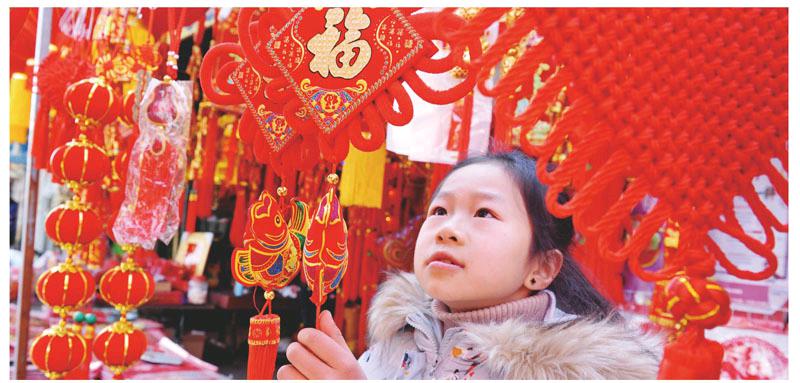

由于有限的物资条件,人们格外重视过春节。街头巷尾到处都是卖年货的商家,百姓们采买各种年货、鸡鸭鱼肉、鞭炮零食,小孩子们期待着新衣裳和年夜饭,全家人聚齐年味十足。1983年,首届春晚开始,从此成了中国人必不可少的一道年夜大餐。可是,当时只有春节被列为国家法定假日,清明、七夕、端午等传统节日还都处于一种妾身未明的尴尬状态。随着1980年代的“文化热”,21世纪的“国学热”,中国人开始表现出对传统节日浓厚的兴趣。

西方文化盛行

1990年代开始,西方文化逐渐融入中国传统文化,西方传统宗教节日,圣诞节、万圣节、情人节开始受到年轻人的追捧。人们开始觉得“年味”越来越淡,春节在许多人眼中几乎就是一台春晚和一顿饺子的组合,慢慢失去了节日的凝聚力。其实,大部分的西方节日都是比较热闹欢快,年轻人喜欢借此机会与朋友、恋人聚会,更加符合潮流趋势。而对比中国节日,大多赋予了深刻的内涵和对先人的祭奠,无法像“洋节”那样肆无忌惮的狂欢。

春节,我们需要守岁,向长辈行礼拜年;清明节,祭奠先人;中秋节,还要对着明月感受一下“明月几时有,把酒问青天”的离愁滋味。这些都让时下的年轻人选择逃离,选择更加轻松的方式欢度节日。商家们更愿意借机发财,各种节日名目层出不穷,“双十一”“圣诞季”, 节日已经成为买买买的代名词。

农耕文明的变迁

从2000-2010年,据统计,中国消失了90万个自然村,2017年末中国城镇化率达到58.52%。随着年轻人外出务工,空洞化农村大范围出现,一些村落的日常人口以留守老人和儿童为主,房屋大量空置,土地抛荒,产业产值极低。农村的空洞化、传统村落逐渐消失意味着“农民的终结”和农业社会的日趋解体,而孕育于农业社会的传统节日逐渐被现代工业社会所抛弃。节日文化的展示空间基本上是以村寨为单位,而村寨空洞化导致了节日仪式活动的载体和对象皆不复存在。

云南大姚县的彝族插花节,于每年农历二月初八在昙华乡千柏林举行,这个节日起源于花神咪依噜除暴安良的传说。插花节的重要内容是祭祀花神和遴选花仙子,年轻人趁此机会谈情说爱并寻找婚恋对象。然而,随着当地年轻人大量外出务工和婚恋交往方式的改变,插花节上极少出现“小伙子以芦笙和短笛吸引年轻姑娘到密林中情意绵绵和甜言蜜语”的情景。

类似的节日还有白族的蝴蝶会、傈僳族的春浴节、哈尼族的姑娘节、阿昌族的浇花水节、苗族的采花节等,都不同程度地出现了青年男女参与者缺失的窘境。傈僳族的传统节日“刀杆节”,因为需要参与者掌握“上刀山,赤手握刀刃,赤脚踏刀口;下火海,洗火澡”的高超技巧,而且带有一定的危险性,所以越来越少有年轻人愿意继承这项节日文化,同样面临着后继乏人。

找回丢失的节日

进入新千年之后,中国民间关于重视传统节日的呼声越来越高。2005年,我国非物质文化遗产端午节被韩国申遗成功,引发了民众强烈的反应,发源于中国的传统节日被邻国拿去申遗,极大地刺痛了国人的文化优越感,同时开始反思我们对自己民族文化保护的缺失。随后我国制定了一系列的法定假日如清明节、端午节、国庆小长假等唤醒民众对传统节日的热情。各地区也在根据自身民族特色,举办各种活动推广传统节日。

自西周时期流传下来的“打春牛”活动,曾经流行于中国许多地区。在立春当日,人们会拿彩鞭抽打用桑木和泥土做成的“春牛”,然后争先恐后地捡走从牛身上打掉的泥土块,以此增添节日气氛,祈求丰年。现代化的农耕机器已经取代了早期耕作的主要工具“犁”和“牛”。在许多地区已经很少有这种习俗。

位于北京朝阳门外的日坛公园,已经连续11年在立春当日举办“打春牛”的活动。每年居民都会在民俗专家的指挥下,挥起象征“风调雨顺”、“国泰民安”、“五谷丰登”的鞭子三打春牛,小牛童还将牛肚子里的杂粮福袋分发给居民,寓意和谐、丰收。这些活动既可以帮助人们认识节日内容,又能让使人们身临其境,获得人文熏陶,来一场真真切切的历史对话。

2017年1月,国家开始实施“中国传统节日振兴工程”,并加强对传统历法、节气、生肖、饮食和医药等一系列传统文化的振兴工作。2017年末,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,要求“实施中国传统节日振兴工程,丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日文化内涵”。《意见》还要求“挖掘和保护乡土文化资源,建设新乡贤文化,培育和扶持乡村文化骨干,提升乡土文化内涵,形成良性乡村文化生态,让子孙后代记得住乡愁”, 使传统文化价值深度根植在百姓生活之中。

传统节日的传承

许多节日的消失,其实是民众和社会选择的结果。部分传统节日因素跟人们的现代生活方式和审美不再协调,逐渐弱化和消失是一种必然。在传统节日的传承发展中,需要积极借鉴和吸收其他节日的经验,赋予它们鲜活的生命力,是传统节日复兴的核心之道。像闽南地区的尾牙、妈祖寿诞、乞巧节等等都已经与现代社会完美融合,跨越了历史与现代的鸿沟。

比如,尾牙:每年正月的初一、十五或者初二、十六,是东南沿海一些地区商人祭拜土地公神的日子,称为“做牙”。一年有24个“牙期”,尤以“尾牙”为隆重。尾牙是商家一年活动的“尾声”,也是普通百姓春节活动的“先声”。这一天,百姓家要烧土地公金以祭福德正神,还要在门前设长凳,供上五味碗,烧经衣、银纸,以祭拜地基主(对房屋地基的崇拜)。各商家行号也要宴请员工,以犒赏过去一年的辛劳。另有一说是古代商场买卖介绍人称为“牙郎”,人在年终算其所赚利润时,而向牙郎致谢请客之方式。因为社会变迁,土地公崇拜已经不只是与农业有关,也与工商业有所联系,成为财神象征。现在,台湾、福建地区一直保持着举办“尾牙”的习俗,尤其在工商界更是年终酬谢员工的重要聚餐活动。

比如,乞巧节:即七夕节。七夕乞巧,这个节日起源于汉代,东晋葛洪的《西京杂记》有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”。广州珠村先祖南宋建村时,乞巧节也随之从中原带到了珠村,开启了“粤人重巧夕,灯火到天明”的文化记忆。到明清至民国中期,乞巧文化尤为兴盛,尤其是遇到风调雨顺、国泰民安的好年景,村里会“摆大七娘”。直到抗日战争爆发,广州沦陷,珠村的“擺七娘”才全部停止。

新中国成立初期曾一度恢复,之后又由于种种原因再度停止,珠村乞巧直到1988年才再度兴起。2000年,珠村东南社开始筹款,群众争相参与,在第三经济社旁址摆起了一台中型的“七娘”。晚上,珠村的交谊乐社到场演奏助兴,一连3日,参观人数约有2000人。这一年,珠村乞巧这一村落民俗渐渐在广州打开了知名度。2006年11月,由广州乞巧文化节组委会、珠村实业有限公司向国家商标局申请注册“乞巧”文化品牌相关的商标。这次共申请注册5个商标,涉及到8个类别的商品,时至今日“广州乞巧文化节”已经成为广州的旅游名片,乞巧文化在此落地生根。

文化变迁无法避免

随着经济社会的发展,“双十一”、“双十二”等中国特色创造性“节日”的出现,人们对节日的喜好、过节的方式和习俗发生了巨大的变化。现在,手机“抢红包”无疑是热度最高的节日活动之一,俨然成了过年的“新风俗”。随着历史的变迁,特别是随着近年来经济社会发展步伐的加快,人们庆祝节日的习俗也在逐渐改变。

时移世易,这种变迁在一定意义上是一种历史的必然。社会生产方式的客观变迁必定带来社会意识变迁。知识水平和观念的不断提升,让人们过节时有了新选择、新方式。文化是变迁的,是发展的,是动态的,是多样的。在不同历史时期,文化具有不同的特点,我们不能静止地看待和死守传统文化。端正文化观,去除民族中心主义和文化自卑感,与各文化交流和融合才能更好的发展和继承本民族的传统节日。

中国古人擅于利用自然来解决问题,思索如何与自然相处,与之合为一体。我们的节日往往与地球的运行、农业的规律息息相关,是宇宙的运行、植物的生长、人类生命的节律这三者的交界点。就像清明前后有了季风,于是清明会有放风筝的习俗;端午时节气候异常,民间便积累下许多有助于人们清热解毒的节日仪式。

古老的节日包含着深层的智慧,是我们的祖先在时间的长河中,根据自己与自然的相处经验悟出的道理。而在今天这样的时代,我们比以往任何时候都更需要以一种与自然和谐相处的心态,面对我们的传统节日与文化。

(责任编辑 李秀江)