鄂尔多斯盆地下寺湾地区延长组长7段页岩储层特征及评价

2018-03-14董小波

董 小 波

(郑州职业技术学院, 郑州 450121)

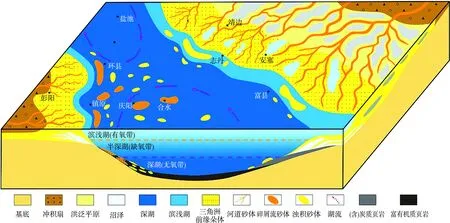

页岩气作为非常规油气资源的一种,近年来受到人们的广泛关注[1]。鄂尔多斯盆地是我国页岩气资源最丰富的盆地之一,陆相页岩层系分布于中生界三叠系延长组,而三叠系延长组长7段油层组是盆地内页岩气的主要产层[2]。长7段广泛发育的厚层页岩是延长组主力烃源岩,它控制着鄂尔多斯盆地油气的富集和分布[3]。下寺湾区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的甘泉地区(见图1)。目前对鄂尔多斯盆地下寺湾地区页岩储层的基本特征、分布规律和主要控制因素缺少深入地研究[4]。分析陆相页岩的储层特征是识别陆相页岩气甜点并进行下一步勘探和开发的基础。为深入剖析研究区页岩储层特征,利用常规薄片、铸体薄片、场发射环境扫描电镜和地球化学分析等对研究区的源储配置关系、沉积相等方面进行了详细描述。

1 区域地质背景

鄂尔多斯盆地是一个多旋回克拉通盆地[5]。研究区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东南部,面积约 4 400 km2。目的层为上三叠统延长组长7段,属湖盆沉积环境,有机质含量高、类型丰富,热演化程度高,生烃潜力大,为优质烃源岩[6]。

2 页岩储层特征分析

2.1 页岩分布规律

研究区页岩主要发育在上三叠统延长组长7段。长7段沉积时期发育了大量的浮游动物、植物和藻类,动植物化石丰富且类型多样,如瓣腮、棘皮、腹足、腕足等。有机质丰富,发育厚层的灰色、深灰色、黑色的泥岩、页岩,厚度主要在10~70 m。四川盆地涪陵地区龙马溪组页岩气藏页岩厚度在10~50 m,而页岩厚度分布在30~50 m时,就有较大的勘探潜力,因此,下寺湾地区页岩厚度能较好地满足页岩气成藏的条件。目前在X1井长7段页岩中已钻遇具有工业价值的页岩气流,进一步证实下寺湾油田长7段页岩有较大的非常规油气勘探潜力。

晚三叠世鄂尔多斯盆地进入大型内陆差异盆地的形成和发展时期[7]。通过野外露头、钻测井资料、地震资料、岩心描述、沉积旋回等资料与研究手段,结合区域构造沉降演化史、区域沉积背景,认为延长组长7段为一套陆相沉积,是以河流相和湖泊相为主的碎屑岩沉积[8]。研究区长7段发育最大湖进期的湖泊相沉积,其暗色的湖相泥岩是该区主力烃源岩,泥岩与粉细砂岩呈薄互层状分布(见图2)。分布稳定的厚层泥页岩是页岩气富集的主要控制因素之一,其与烃源岩地球化学指标、较好的物性条件、微裂缝发育和较高的脆性指数共同控制页岩气的形成、分布和富集规律[9]。

2.2 页岩埋藏深度

页岩的埋藏深度影响着页岩气的形成和富集,同时影响页岩气后续的勘探开发成本。随着沉积过程的不断进行,泥页岩在达到生烃门限之后形成页岩气。同时随着埋藏深度的逐渐增加,压实作用、压溶作用、胶结作用等破坏性成岩作用使页岩孔隙变小,孔隙结构变复杂,页岩气逐渐由游离态转变为吸附态赋存。研究区长7段张家滩页岩顶面构造平缓,无断裂带,埋藏厚度在3 000~3 080 m,川南长宁 — 威远地区页岩埋藏厚度在2 000~3 000 m,因此,下寺湾地区页岩埋藏深度较深,有利于页岩气藏的形成。

图1 鄂尔多斯盆地下寺湾油田位置图

图2 鄂尔多斯盆地长7段沉积相分布图

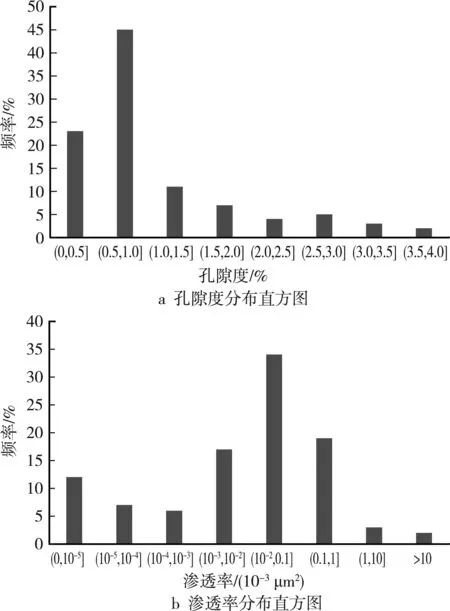

2.3 页岩物性

据加拿大及美国页岩气资料统计分析,页岩基质孔隙度较小,其孔隙度均小于5%,均值为2.2%[8]。在实验室用氮气法实际测得的页岩孔隙度平均值为3.2%,达到了页岩气成藏所需要的孔隙度条件;测得的页岩样品平均渗透率为0.041×10-6μm2,也满足页岩气成藏所需的渗透率值。页岩渗透率是页岩储层评价最重要的参数之一,其影响着油气的渗流和运移能力。对现场采集的128块页岩样品进行实验室物性参数测量,结果见图3。从图3物性分布直方图可以看出:长7段储层孔隙度主要在3%~5%,渗透率主要在(0.5~1.0)×10-3μm2,为典型的低孔、特低渗储层。

图3 研究区长7段页岩物性分布直方图

2.4 页岩微裂缝

微裂缝能有效改善页岩储层的物性,是油气渗流和运移的主要通道。裂缝发育程度主要受页岩中脆性矿物及矿物成分质量分数的控制。页岩的脆性与石英的质量分数呈正相关,石英质量分数高的页岩有利于微裂缝的形成。国外高产页岩气藏中石英含量在30%左右。对现场收集的128块页岩样品进行XRD分析测试,统计出研究区长7段石英质量分数平均为50%,达到了形成页岩气藏微裂缝的条件。微裂缝的平面发育展布情况受区域构造沉降演化史、成岩作用、构造活动的共同控制。裂缝对油气的运移和富集有着重要的控制作用[10]。通过现场岩心观察及铸体薄片鉴定,发现研究区下寺湾油气田多口井中均发育有切穿若干层的微裂缝(见图4)。研究区长7段储层裂缝较发育且主要为高角度裂缝。

3 页岩地球化学特征分析

3.1 有机质丰度

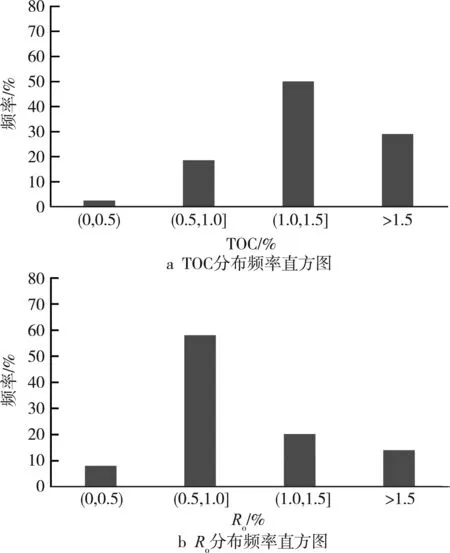

有机碳质量分数(TOC)、氯仿沥青“A”质量分数和生烃潜量(S1+S2)是评价烃源岩有机质丰度的重要指标。TOC是页岩评价最重要的参数,同时也影响着页岩微裂缝发育和含气量的多少。研究区页岩TOC分布在1%~7%,平均为2%,可见研究区页岩具有较大的生油气潜力。TOC在一定程度上反映了有机质的含量。有机质作为页岩气以吸附状态赋存的载体,其含量影响着吸附其他物质的数量。TOC越高,产气量越高。氯仿沥青“A”主要用来评价沉积岩中可溶有机质的含量。根据地球化学实验结果可知:研究区长7段泥页岩的氯仿沥青“A”为0.05%~2.6%,平均为0.76%;S1+S2为烃源岩的生烃潜力,长7段泥页岩的生烃潜量为0.26~14.02 mgg,平均为1.40 mgg(见图5)。

图4 X1井高角度裂缝(长7段,1 780 m)

已有研究成果表明:在陆相湖泊沉积中主力烃源岩TOC为1.5%~2.5%,氯仿沥青“A”平均为0.1%~0.3%,已经达到了陆相沉积环境烃源岩生油气的下限值[8-9]。根据陆相烃源岩丰度评价指标[8-9],研究区页岩段为较好的烃源岩,可以为油气的生成提供丰富的物质基础。

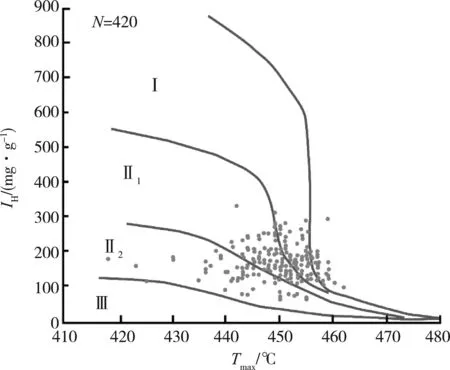

图5 研究区长7段页岩地球化学参数分析

有机质类型和丰度决定着烃源岩的质量,而母质来源决定着有机质类型。本次研究将有机质类型分为腐泥型(I)、腐殖 — 腐泥型(II1)、腐泥 — 腐殖型(II2)和腐殖型(III)。腐泥型干酪根富H贫O,生烃潜能高。烃源岩显微组分中,有利于生烃的富H组分有壳质组和腐泥组,其发育的质量和数量影响着烃源岩的生烃潜力。通过对样品进行干酪根镜下鉴定,发现长7段泥页岩显微组分以腐泥组与壳质组为主(见图6)。由图6可以看出,烃源岩富H组分比较丰富,有利于生烃,有机质类型为I型和II1型。通过范式图版也可以看出,研究区页岩以I型和II1型干酪根为主。因此,综合判断研究区干酪根类型以I型和II1型为主。

4 优势沉积相区分析

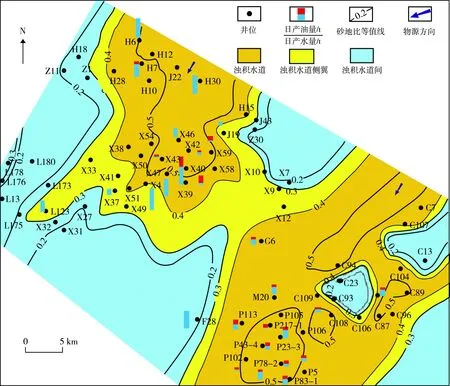

研究区长7段属半深湖 — 深湖亚相沉积,由于湖盆地势低洼,可形成具有典型的鲍马序列的重力流沉积。研究区沉积相主要为浊流沉积,储集体主要是浊积岩砂体。在平面上,研究区可划分为浊积水道、浊积水道侧翼和浊积水道间3种沉积微相。通过试油试采产量图与沉积微相叠加发现:分布在浊积水道微相区内的井产量比较高,该区域主要为油层;而分布在浊积水道侧翼微相及浊积水道间微相区内的井产量比较低,该区域主要为油水同层(图7)。造成这一现象的主要原因为:浊积水道发育区的砂地比比浊积水道侧翼微相及浊积水道间微相区的砂地比大,并且砂体纵向上厚层稳定分布,横向上相互叠置,连续性良好。油气在长73段烃源岩处经裂缝和断裂等垂向运移通道运移到上覆储集层。平面上相互叠置且连通性好的砂体既可以作为油气侧向运移的通道,又可作为油气良好的储集空间。可以看出研究区长7段优势沉积相区为浊积水道微相,其砂地比较高,能较好地控制长7段致密油的分布范围。

图6 长7段页岩范氏图版

5 有利勘探区优选

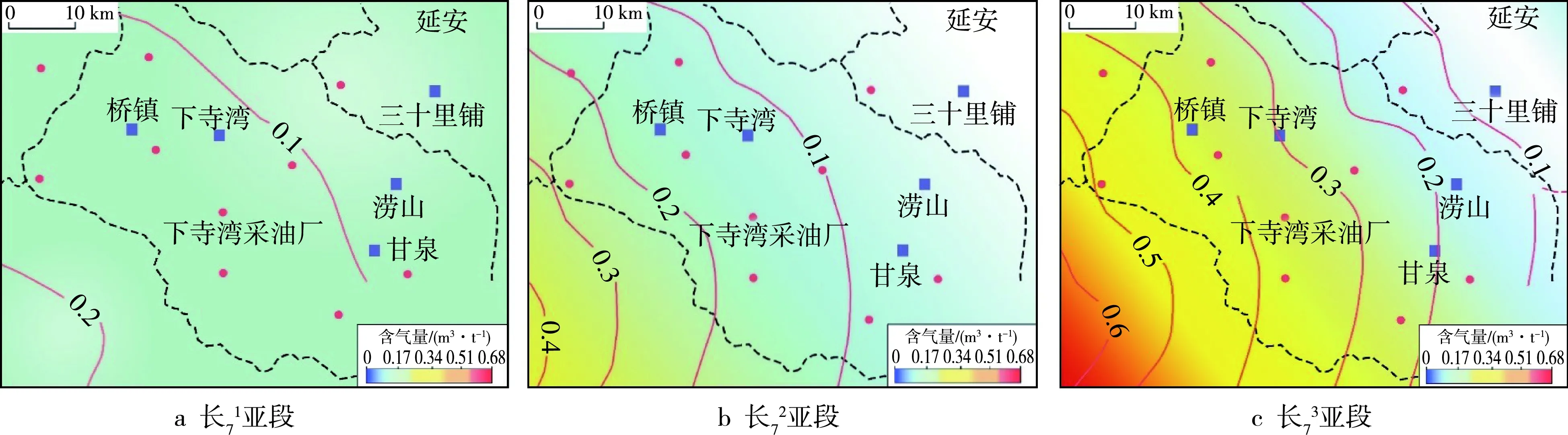

根据页岩的分布规律、埋藏深度、地球化学指标、物性、微裂缝发育程度、沉积相类型、源储配置关系、钻井试油试采资料,发现研究区高产井主要分布在构造高部位并且裂缝相对发育的浊积扇砂体,相应的页岩厚度主要在35~50 m,孔隙度在 2%~4%,渗透率在(0.3~1.5)×10-3μm2,TOC在1.5%~2.5%,氯仿沥青“A”质量分数在1.5%~2.0%。通过对油气分布和富集的影响因素及主要控制因素进行分析,同时结合研究区的实际地质概况,在下寺湾地区长7段油层组(长71、长72和长73亚段)优选有利勘探区块。下寺湾油田在长71亚段产气量普遍较低,页岩气勘探潜力较小;在长72亚段,下寺湾油田页岩气量由东北部向西南部呈现整体增高的趋势,可以看出研究区在西南部勘探潜力巨大;在长73亚段下寺湾油田也呈现出西南部产气量高,东北部产气量低的趋势,并且长73亚段产气量比长72亚段整体产气量高。因此,下寺湾油田有利勘探区在长73亚段西南部(见图8)。

6 结 语

(1) 研究区发育厚层的灰色、深灰色、黑色的泥岩或页岩,厚度主要在10~70 m,页岩厚度为 10~80 m,埋藏深度适中,有利于页岩气藏的形成。页岩储层孔隙度平均为3.2%,平均渗透率为0.041×10-6μm2,达到了页岩气成藏所需的物性条件。

图7 研究区长7段优势沉积相分布图

图8 研究区长7段有利目标区

(2) 研究区目的层段石英含量平均为50%,微裂缝发育,达到了形成页岩气藏微裂缝发育的条件。TOC平均为2%,氯仿沥青“A”质量分数为0.05%~2.60%,S1+S2为0.26~14.02 mgg,平均为1.40 mgg,有机质类型以I型和II1型为主,页岩处于成熟阶段。

(3) 研究区沉积相主要为浊流沉积,储集体主要是浊积岩砂体。在平面上,研究区可划分为浊积水道、浊积水道侧翼和浊积水道间3种沉积微相。高产井主要分布在浊积水道微相,而分布在浊积水道侧翼微相及浊积水道间微相的井产量比较低。

(4) 下寺湾油田在长71亚段产气量普遍较低,页岩气勘探潜力较小;在长72亚段,页岩气量由东北部向西南部方向呈现整体增高的趋势;在长73亚段也呈现西南部产气量高,东北部产气量低的趋势,并且长73亚段产气量比长72亚段整体产气量高。下寺湾油田有利勘探区在长73亚段西南部。

[1] 柳蓉,刘招君.国内外油页岩资源现状及综合开发潜力分析[J].吉林大学学报(地球科学版),2006,36(6):892-898.

[2] 刘招君,柳蓉.中国油页岩特征及开发利用前景分析[J].地学前缘,2005,12(3):315-323.

[3] BRENDOW K. Global oil shale issues and perspectives[J].Oil Shale,2003,20(1):81-92.

[4] DYNIJ R. Geology and resources of some world oil shale deposits[J].Oil Shale,2003,20(3):193-252.

[5] 昌燕,刘人和,拜文华,等.鄂尔多斯盆地南部三叠系油页岩地质特征及富集规律[J].中国石油勘探,2012(2):74-78.

[6] 刘招君,董清水,叶松青,等.中国油页岩资源现状[J].吉林大学学报(地球科学版),2006,36(6):869-876.

[7] 卢进才,李宇宏,魏仙祥,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7油层组油页岩沉积环境及资源潜力研究[J].吉林大学学报(地球科学版),2006,36(6):928-932.

[8] 白玉彬,赵靖舟,方朝强.优质烃源岩对鄂尔多斯盆地延长组石油聚集的控制作用[J].西安石油大学学报(自然科学版),2012,36(2):1-5.

[9] 王香增.陆相页岩气[M].北京:石油工业出版社,2014:219-224.

[10] LOUCKS R G, REED R M, RUPPEL S C, et al. Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in siliceous mudstones of the mississippian barnett shale[J]. Journal of Sedimentary Research, 2009, 79(12):848-861.