《古今图书集成·墨子部》与墨学

2018-03-14沈传河

沈 传 河

(1.山东理工大学 文学与新闻传播学院,山东 淄博 255000;2.扬州大学 文学院,江苏 扬州 225002)

一、《古今图书集成》相关情况简说

《古今图书集成》是我国现存规模最大的一部类书,内容广博,体例完善,考辨精审,至今仍具有很高的文献参考价值。该书凡10000卷,另有目录40卷,共1.6亿余字。该书由陈梦雷等于康熙四十年(1701)开始编纂,康熙四十五年(1706)编定成书,后又经蒋廷锡等奉敕校补,于雍正三年(1725)定稿,雍正六年(1728)全书铜活字印成。

陈梦雷(1650—1741),字则震,一字省斋,号天一道人,晚年又号松鹤老人。福建闽县(今福州市)人。清代著名学者、文人。康熙九年(1670)进士。一生命途多舛,曾两次被流放东北,最后终老流放地。除编纂《古今图书集成》外,陈氏著述还有《周易浅述》《松鹤山房诗集》《松鹤山房文集》《天一道人集》等。蒋廷锡(1669—1732),字扬孙,号西谷,江苏常熟人。清前期著名高官、学者、画家。康熙四十二年(1703)进士。一生仕途顺达,地位显赫,官至文华殿大学士。著有《尚书地理今释》《青桐轩集》等。

《古今图书集成》全书分为6汇编、32典、6117部。六汇编及其所属各典分别如下:历象汇编包括乾象、岁功、历法、庶征4典;方舆汇编包括坤舆、职方、山川、边裔4典;明伦汇编包括皇极、宫闱、官常、家范、交谊、氏族、人事、闺媛8典;博物汇编包括艺术、神异、禽虫、草木4典;理学汇编包括经籍、学行、文学、字学4典;经济汇编包括选举、铨衡、食货、礼仪、乐律、戎政、祥刑、考工8典。每典下又分列各部,由于部数繁多,不再一一列举。每部之中又按汇考、总论、图、表、列传、艺文、选句、纪事、杂录、外编等类目分编资料,如果某项资料缺如则该类目不立。单就编排体例而言,与后来的《四库全书》相比,《古今图书集成》在尊经崇儒方面表现得显然要弱一些。将两书的编目对比一下即可发现这一点,无需赘论。

《古今图书集成》将关于经典书籍方面的资料汇编于《理学汇编·经籍典》,下分立66部,大致按经、史、子、集的顺序编排,其中子学部分占有13部,依次是:老子部、庄子部、列子部、墨子部、管子部、商子部、孙子部、韩子部、荀子部、淮南子部、扬子部、文中子部、诸子部。可以与《四库全书》子部的分类编排作以比较。《四库全书》子部下分14类,依次是:儒家类、兵家类、法家类、农家类、医家类、天文算法类、术数类、艺术类、谱录类、杂家类、类书类、小说家类、释家类、道家类。通过对比可以发现以下特点。

其一,《古今图书集成》的编纂者更加重视先秦子学。《古今图书集成·经籍典》子学部分13部之中,前9部皆系关于先秦子书的,涵盖了先秦道、墨、法、兵、儒等诸家。值得注意的是,《经籍典》对子学范围的界定相对较窄,基本限于诸子十家而已。而《四库全书》子部对子学范围的界定则过于宽泛,失之于庞杂;虽然它对先秦子书或相关书籍有更多的收录,但对先秦子学的重视却被湮没于这种宽泛而庞杂的资料编纂之中。再者,在其编排体例中,诸子十家编排失据,缺少条理,显得过于散乱。

其二,《古今图书集成》崇儒抑子的倾向相比来说不那么明显。崇儒抑子的倾向在《古今图书集成》中自然也会有的,如《经籍典》内容依旧大致按经、史、子、集的顺序来加以编排。但在《经籍典》子学部分编纂者并未将属于儒家的部类置于开头,而是大致采取时间的顺序加以编排。而《四库全书》不仅整体上是按经、史、子、集的顺序来安排,而且在子部各类目的编排上亦表现出明显的崇儒抑子的倾向,如儒家类被置于首位,法家类被置于第三,墨家类不予单独立类,而是并入杂家类第十,道家类(实际上是道家书与部分道教书的合类)被置于最后第十四。

其三,相对而言,《古今图书集成》对于墨学较为重视。墨家终究是先秦一大学派,故历代所修史志多将墨学著述单独列目,但清人所修《明史》《四库全书》却均未将其单独列目,而是将其并入杂家类。《古今图书集成》却能够坚持传统的做法,依旧单独设立《墨子部》,并且能将《墨子部》置于较前的位置,表现出编纂者对墨学一定程度的重视。《四库全书》子部不单独设立“墨家类”,而是将其并入杂家类,这固然与墨家传世著述太少等客观因素有关,但实际上与编纂者崇儒抑墨的主观倾向必然亦有一定的关联。《四库全书》在某种程度上包含着对墨学的轻视与压制,这应当说是没有什么疑问的,如《四库全书总目》即批评韩愈“孔墨相用”说“未为笃论”[1]541,驳斥焦竑“尊崇杨、墨,与孟子为难”最为“妄诞”[1]700等。

《古今图书集成》对于墨学的贡献主要在于其中《墨子部》的纂成。《墨子部》在《理学汇编·经籍典》卷四百四十。由于《墨子部》首列“汇考”,故学界一般把该部称为《墨子汇考》。《墨子部》分类汇编古代墨学资料,对后世墨学研究具有诸多参考价值,值得学界重视。严灵峰将其收入《墨子集成》,更名为《墨子汇考》;但后来任继愈等编纂《墨子大全》时却未予收录,不能说不是一大缺憾。

二、《古今图书集成·墨子部》解读

(一)资料编选的基本情况

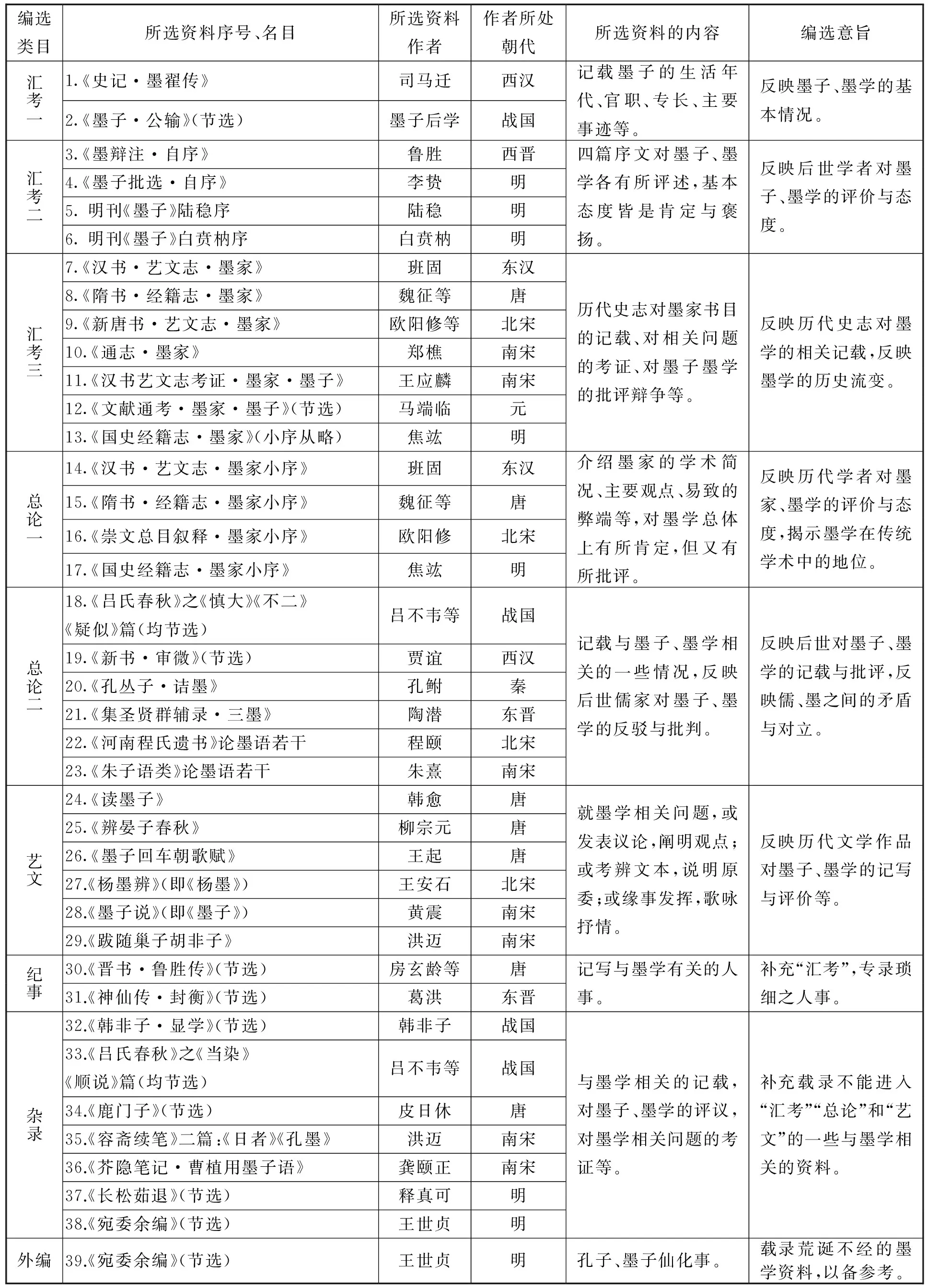

《古今图书集成》一个部就是某一事物相关资料的汇编,其中《墨子部》即为历代墨学资料的汇编。该部选录的时限是战国至明代,所选资料主要有墨家书目、相关人物传记、墨学序跋、涉墨评述、涉墨考证、涉墨异闻等。这些资料被编纂者分别归入以下6个类目:汇考、总论、艺文、纪事、杂录、外编。和全书诸部通例相比,《墨子部》没有设置图、表、列传、选句等类目。也就是说,《墨子部》实际分为六个部分:《墨子部汇考》《墨子部总论》《墨子部艺文》《墨子部纪事》《墨子部杂录》《墨子部外编》。其中《墨子部汇考》又分为三小部分,《墨子部总论》又分为两小部分。现将《墨子部》各部分资料编选情况予以列表显示,详见表1。

(二)《墨子部》内容评析

首先需要说明的是,像《墨子部》这类编选之作,其内容构成应当从两个方面去看:一是表层的内容构成,即指所选资料及其所包含的内容;二是深层的内容构成,即指编纂者通过对资料进行编选处理而实现的观念表达或义理蕴含等。此处评析《墨子部》内容,拟对上述两个方面兼而顾之,而以后者为重。另外还有一个事实不容忽视,那就是《古今图书集成》诸部下面所设的类目,编纂者在形式上所赋予它们的价值意义是不同的,编纂者大致按照价值意义由重到轻、由大到小的顺序对这些类目进行编排。这一特点在《墨子部》六类目的编排中表现得也是非常明显的。对于这一编排特点,《古今图书集成·凡例》中有具体说明,此不赘述。注意到这一点,对于我们从义理的视角来解读《墨子部》是非常重要的。现结合表1,对《墨子部》六部分分别作简要评析。

1.《墨子部汇考》

按照《古今图书集成·凡例》的说法,诸部所设“汇考”一目,是稽考反映一事物大的方面的发

表1 《古今图书集成·墨子部》编选资料一览表*说明:表中排序以《古今图书集成》选录的顺序为序;《古今图书集成》据中华书局1934年影印本。

编选类目所选资料序号、名目所选资料作者作者所处朝代所选资料的内容编选意旨汇考一1.《史记·墨翟传》司马迁西汉2.《墨子·公输》(节选)墨子后学战国记载墨子的生活年代、官职、专长、主要事迹等。反映墨子、墨学的基本情况。汇考二3.《墨辩注·自序》鲁胜西晋4.《墨子批选·自序》李贽明5.明刊《墨子》陆稳序陆稳明6.明刊《墨子》白贲枘序白贲枘明四篇序文对墨子、墨学各有所评述,基本态度皆是肯定与褒扬。反映后世学者对墨子、墨学的评价与态度。汇考三7.《汉书·艺文志·墨家》班固东汉8.《隋书·经籍志·墨家》魏征等唐9.《新唐书·艺文志·墨家》欧阳修等北宋10.《通志·墨家》郑樵南宋11.《汉书艺文志考证·墨家·墨子》王应麟南宋12.《文献通考·墨家·墨子》(节选)马端临元13.《国史经籍志·墨家》(小序从略)焦竑明历代史志对墨家书目的记载、对相关问题的考证、对墨子墨学的批评辩争等。反映历代史志对墨学的相关记载,反映墨学的历史流变。总论一14.《汉书·艺文志·墨家小序》班固东汉15.《隋书·经籍志·墨家小序》魏征等唐16.《崇文总目叙释·墨家小序》欧阳修北宋17.《国史经籍志·墨家小序》焦竑明介绍墨家的学术简况、主要观点、易致的弊端等,对墨学总体上有所肯定,但又有所批评。反映历代学者对墨家、墨学的评价与态度,揭示墨学在传统学术中的地位。总论二18.《吕氏春秋》之《慎大》《不二》《疑似》篇(均节选)吕不韦等战国19.《新书·审微》(节选)贾谊西汉20.《孔丛子·诘墨》孔鲋秦21.《集圣贤群辅录·三墨》陶潜东晋22.《河南程氏遗书》论墨语若干程颐北宋23.《朱子语类》论墨语若干朱熹南宋记载与墨子、墨学相关的一些情况,反映后世儒家对墨子、墨学的反驳与批判。反映后世对墨子、墨学的记载与批评,反映儒、墨之间的矛盾与对立。艺文24.《读墨子》韩愈唐25.《辨晏子春秋》柳宗元唐26.《墨子回车朝歌赋》王起唐27.《杨墨辨》(即《杨墨》)王安石北宋28.《墨子说》(即《墨子》)黄震南宋29.《跋随巢子胡非子》洪迈南宋就墨学相关问题,或发表议论,阐明观点;或考辨文本,说明原委;或缘事发挥,歌咏抒情。反映历代文学作品对墨子、墨学的记写与评价等。纪事30.《晋书·鲁胜传》(节选)房玄龄等唐31.《神仙传·封衡》(节选)葛洪东晋记写与墨学有关的人事。补充“汇考”,专录琐细之人事。杂录32.《韩非子·显学》(节选)韩非子战国33.《吕氏春秋》之《当染》《顺说》篇(均节选)吕不韦等战国34.《鹿门子》(节选)皮日休唐35.《容斋续笔》二篇:《日者》《孔墨》洪迈南宋36.《芥隐笔记·曹植用墨子语》龚颐正南宋37.《长松茹退》(节选)释真可明38.《宛委余编》(节选)王世贞明与墨学相关的记载,对墨子、墨学的评议,对墨学相关问题的考证等。补充载录不能进入“汇考”“总论”和“艺文”的一些与墨学相关的资料。外编39.《宛委余编》(节选)王世贞明孔子、墨子仙化事。载录荒诞不经的墨学资料,以备参考。

展变化的,即所谓的“纪事之大者入于汇考”[2]8,对于《墨子部》而言,其汇考部分即是要稽考反映历代墨学大的方面的发展变化。既然如此,编入这一部分的资料就应当是那些被编纂者视为最基本、最重要的墨学资料,因而该部分的资料编选首先值得注意。编纂者将该部分又分为三小部分,现分别加以分析说明。

“汇考一”。该部分系“总一则”:“周王之时,宋墨翟著《墨子》七十一篇。”[3]44编纂者简要交代墨子及其著书的基本情况。下引《史记·墨翟传》加以说明。《史记·墨翟传》仅24字而已,编纂者引用时省去首字“盖”,表明编纂者对《史记·墨翟传》所载史实的确信。下又引《墨子·公输》(撮要节选)为注,说明编纂者在审视墨子一生事迹时,非常看重墨子止楚攻宋一事。

“汇考二”。该部分选取西晋至明代的墨学序文4篇(见表1),约略反映了后世对墨子、墨学的基本评价与态度。这一部分的资料编选有以下两点值得注意。

一是所选四篇序文皆是肯定褒扬墨子或墨学者,未选对墨子或墨学持否定批评态度者,而否定的序文并不是没有,近在咫尺的明唐尧臣《墨子》跋文即是。该跋文与该部分所选《墨子》陆稳序,一前一后,同在明嘉靖三十二年(1553)唐尧臣《墨子》刻本中。该跋文全文如下:

右《墨子》。墨子贵仁义,是尧舜禹汤文武而非仲尼。仲尼仁义之宗尧舜禹汤文武之选也,而非之,是尚得为贵仁义、是尧舜禹汤文武者哉?今观其非仲尼,无所置喙,第拾晏婴之言而托之乎!见究其似,可与侏儒比肩。墨子之道不息,孔子之道不著,而有能距之者,是亦圣人之徒,谓《非儒》也。其他固可诵已。谨附此,以为读《墨子》者告[4]593。

二是将李贽的《墨子批选·自序》置于一个显要的位置。李贽是明末激烈反对传统儒学的斗士,在封建社会被视为“异端之尤”,最后因此而被治罪投狱,自杀身亡。能够将李贽的墨学自序编入《墨子部汇考》,且置于一个显要的位置,这足以说明编纂者是具有一定的学术勇气的。值得注意的还有,按生活年代说,李贽是晚于陆稳和白贲枘的,而编纂者却把李氏的序文放在了陆氏、朱氏(白贲枘姓朱)序文的前面,其中的因由可能即是出于对李贽及其序文的推重。从上面的分析可以看出,单就“汇考二”而言,编纂者对传统崇儒黜墨的学术取向是有明显的反拨的。

“汇考三”。这一部分主要选录历代史志对墨家书目的记载、对墨学相关问题的考证或批评等,资料共7条(见表1)。就其内容而言,所选资料多属于目录学、文献学等科目,因而资料的客观性较为突出,对其作义理评析的空间相对较小。其中第7、8、9、10、13条资料皆系历代墨家书目及其附注,与义理批评没有什么关系。而第11条资料系考证《汉书·艺文志》所载《墨子》七十一篇,所引资料虽有若干,但基本皆属中性资料,对墨子、墨学没有明显的褒贬倾向。比较特殊的是第12条资料,该条资料主观性突出,具有明确的尊儒辟墨的思想倾向。这一思想倾向集中体现在该条资料以下三个组成部分:一是所引宋高似孙《子略·墨子》(节选)部分。其中认为墨子依经据典,但似是而非,其害甚大,故应像孟子一样用力辟之。二是所引宋陈振孙《直斋书录解题·墨子》(节选)部分。其中论及孟子辟墨,最后道:“《孟子》越百世益光明,遂能上配孔子,与《论语》并行;异端之学,安能抗吾道哉!”[3]45三是作者马端临的按语部分。其中重点辨析孟子为什么对杨墨辟之甚剧,其结论是杨墨作为异端,“正孔子所谓似是而非,明道先生所谓淫声美色易以惑人者,不容不深锄而力辩之”[3]45。如果说《古今图书集成》的编纂者在力求坚持一种比较客观公正的编纂立场,那么我们大致可以把“汇考三”中的第12条资料理解为是对“汇考二”资料一种编辑上的平衡,编纂者这样做的目的应当是力求《墨子部汇考》能够在两种相反的思想倾向之间达成一种相对均衡的状态。这两种相反的思想倾向即指抑儒挺墨与尊儒批墨。

2.《墨子部总论》

《古今图书集成》诸部所设“总论”一目,系选录历代对某事物所作的评述。该书《凡例》对其介绍说:“总论之所取,必择其纯正可行者。圣经中单词片句并注疏皆录于前,盖立论要以圣经贤传为主也。至子、集中有全篇语此一事,必择其议论之当者;论得其当,虽词藻无足取,亦在所录。”[2]7也就是说,“总论”选录资料最重要的标准是议论要“纯正得当”。《墨子部总论》所录,即是符合这一选录标准的历代对墨子、墨学进行评述的资料。该部分又分为两小部分,现分别加以分析说明。

“总论一”。这一部分采自史部,选录了汉代至明代四种史志中的四篇《墨家小序》(见表1),这四篇小序皆是对墨家、墨学作一个总体性的评述。参看各小序的内容可知,这些小序对墨家、墨学皆能持一种辩证分析的态度,总体上既有所肯定又有所批评,应当大致合乎编纂者“纯正得当”的要求。究其根本原因,当与这些小序出自史家之笔有很大关系。史学家征实求真,尊重历史真实,往往与追求义理真实的子学家(思想家)有很大不同。

“总论二”。该部分采自子部,选录了战国至南宋子学著述中部分涉墨评述,其中包括部分儒家对墨子、墨学的反驳或批判,资料共6条(见表1)。所选涉墨评述,不管其思想倾向如何,皆属批评态度相对和缓者,过于激烈或偏执的评述未见选列;就其思想倾向而言,挺墨者有之,批墨者亦有之,二者兼而存之。应当说这些都是编纂者力求“总论”体例上“纯正得当”的结果。但实际上,该部分资料所持议论总体上并不平衡:挺墨者偏少偏轻,而批墨者偏多偏重。挺墨的资料主要是第18、21条,这方面资料不仅整体篇幅不长,而且挺墨力度也较弱。而批墨的资料主要有第20、22、23条,相比之下,这些资料则不仅整体篇幅很长,而且批墨力度也很强。其中第20条《诘墨》整篇全选,感觉分量颇重。第22、23条程颐、朱熹辟墨,皆十分深刻而有力,而朱熹的批判尤为严厉,他批斥墨学乃邪说之尤,并批评说“孔墨并称乃退之之谬”[3]47。“总论二”所选资料以批墨为主为重,对此问题应当基于历史现实去分析和看待。汉代儒家独尊之后,崇儒批墨成为中国漫长封建社会涉墨批评的主流话语,因而历史上留下的崇儒批墨的资料很多,而挺墨抑儒的资料则很少,因而“总论二”的编选以批墨资料为主为重是十分自然的事,这恰好反映了崇儒批墨这一学术状态曾历史性地长期存在。笔者认为,如果从这个角度去看,“总论二”还应多选一些批墨的资料。应当是出于体例上宜“纯正得当”的考虑,“总论二”的编纂者才没有过多地去选取批墨的资料。

《墨子部总论》还有一个重要的问题值得关注,那就是编纂者并未将《孟子》中孟子辟墨的资料编选其中。《孟子》当时位列经部,《古今图书集成·凡例》介绍“总论”时明确指出:“圣经中单词片句并注疏皆录于前,盖立论要以圣经贤传为主也。”[2]7也就是说,按道理《孟子》中孟子辟墨的资料《墨子部总论》势在必选,但事实上却只字未选。这一现象如何解释?细心参看一下《孟子》中孟子辟墨的具体内容,我们就不难找到问题的答案。比较现实、合理的解释应当是,编纂者认为《孟子》中孟子辟墨过于激烈和偏执,不符合他们所确立的议论要“纯正得当”的标准,故对此资料未予选录。由此我们可以推出编纂者这样的观点评判:《孟子》中孟子对墨子的批评和评价是不够“纯正得当”的。这样的观点评判,在孟子被尊奉为“亚圣”的时代,若不经由资料编选去表达,很难想象有人敢于通过口舌直接表达出来。

3.《墨子部艺文》和《墨子部纪事》

《古今图书集成》诸部所设“艺文”一目,系收录历代有关某一事物的文学作品,选录以词采为主,议论次之。《墨子部艺文》选录古代涉墨文章共6篇,其中唐代3篇,宋代3篇(见表1)。就体裁而言,其中韩愈《读墨子》、王安石《杨墨》、黄震《墨子》为论说之文,柳宗元《辨晏子春秋》、洪迈《跋随巢子胡非子》为考辨之文,而王起《墨子回车朝歌赋》则属辞赋之类。就词采而论,六篇之中当以《墨子回车朝歌赋》为最佳。就思想倾向而言,这六篇文章,挺墨者有之,批墨者亦有之,且二者分量上大致相当,从中几乎看不出编纂者在思想倾向上有什么取向。

《古今图书集成》诸部所设“纪事”一目,系为补充“汇考”而设,专录“汇考”未收的“其琐细亦有可传者”[2]8。《墨子部纪事》共选录两条相关资料,《晋书·鲁胜传》和《神仙传·封衡》,皆系节选其原作若干。《晋书·鲁胜传》选录于此尚可,而《神仙传·封衡》事涉仙道,颇为离奇,似应编入《墨子部外编》。此处所选两条资料,皆以叙事为主,议论很少,从中几乎看不出作者对墨学有什么褒贬评价,自然也就不可能去进一步探究其中编纂者相关思想倾向的寄寓。顺便说明一下,上述两条资料的差别也是非常明显的:前者来自史书,笔法务实;后者来自道书,笔法务虚。

4.《墨子部杂录》和《墨子部外编》

《古今图书集成》诸部所设“杂录”一目,系补充收录关于某事物的一些相对次要的资料。《墨子部杂录》选录战国至明代相关墨学资料共7条(见表1),其中后四条皆出自笔记杂著。客观地说来,这些墨学资料之大部分,其价值确实要稍逊色一些,但也有个别资料,如第32条,其实还是非常重要的,尤其在我们今天看来。就其思想倾向而言,这一部分资料以肯定褒扬墨子、墨学者居多,其中第33、35、36、37条皆属此类,在数目上占该部分资料的一半还多。剩下的第32、34条对墨子、墨学有所批评或贬低,第38条虽对墨学亦有所批评,但总体上以考证为主,涉墨思想倾向并不明显。总体说来,《墨子部杂录》多选挺墨的资料,思想倾向上以挺墨为主。

关于诸部所设“外编”一目,《古今图书集成·凡例》说:“百家及二氏之书,所纪有荒唐难信及寄寓譬托之辞,臆造之说,录之则无稽,弃之又疑于挂漏,故另入于外编。”[2]8也就是说,“外编”选录的一般是荒唐不经、意义不大的资料。《墨子部外编》仅选录了一条资料,来自明王世贞的《宛委余编》,记孔子、墨子成为神仙事。资料所记为道教杜撰,这一点自然无需多说,但从墨学研究的视角去看,该条资料的编选亦有值得论及处,主要有以下两个方面。

一是资料孔墨并举,反映了编纂者儒墨并重的思想观念。《宛委余编》卷十七记载了许多古代学人文士成仙的事,编纂者选录其中墨子成仙事自是题中应有之义,但编纂者同时亦选录了其中孔子成仙事,且将其置于墨子成仙事之前。这自然是出于编纂者对孔子及儒学的尊崇,但值得注意的是,编纂者于此并非尊孔以抑墨,而是在坚持一种孔墨并举、儒墨并重的学术取向。这种学术取向在战国至汉初曾经较为流行,后世渐趋衰微。还有需要指出的是,在崇儒黜墨的文化背景下,孔墨并举、儒墨并重实际上是对墨学的一种辨正、回护与推崇。

二是选录道教书涉墨资料很少,能坚持历史文献学的编纂立场,而没有跑到宗教文献学的立场上去,这是难能可贵的。道教接纳、改造和利用墨学之后,产生了不少荒诞离奇的涉墨资料,但《墨子部外编》对其却选录甚少,仅上述一条而已;加上《墨子部纪事》中“封衡”一条,整个《墨子部》对其选录也不过两条而已。这说明《墨子部》编纂者对自己的编纂立场有着清醒的认识,他们是要从历史学的角度出发去编纂,而不是从宗教学的立场出发去编纂墨学资料。这同时也说明,《墨子部》编纂者对墨学的文化性质有着清醒而正确的认识:墨学是中国历史上一个学术流派而不是宗教流派,即使中国道教对墨学有不少接纳与利用。

三、《古今图书集成·墨子部》墨学批评

陈梦雷等人搜集、编选历代墨学资料而纂成《古今图书集成·墨子部》,这在中国墨学史上有其重要的价值意义,值得学界研究探讨。现在上文论析的基础上对相关问题作进一步的梳理与阐述。

(一)《墨子部》的基本编纂立场

《古今图书集成》系大型类书,分门别类编纂各种资料是其基本任务,这就要求编纂者在选录、编排各种资料时应当坚持文献学的本位立场,在文献学的意义上征实求真。但问题是,在儒学(理学)、经学居于统治地位的当时,文献学的独立地位尚未完全获得,坚持文献学的本位立场也就不可能在完全的意义上做到。《古今图书集成》的编纂实际上即是这样。传统儒家思想是该书的指导思想,尊经、崇儒、重道等思想倾向在较大程度上贯穿于全书的编纂之中,影响着全书的编纂,尤其是在该书总体框架设置、具体类目编排等方面表现得更为明显。但值得注意的是,具体到各部实际的编纂,这些思想倾向可能会有所削弱,从而在某种程度上凸显编纂者对文献学本位立场的坚持。其中《墨子部》的编纂就有这样的特点。

在中国封建社会的学术体系中,儒、墨之间有着比较深刻的矛盾性,激烈的学术冲突有时在所难免。墨学的历史性衰落,儒学本位立场的长期确立,逐渐造就了中国古代学术中一种根深蒂固的思想倾向:尊儒黜墨,视墨学为异端。若遵循这样的思想倾向去编纂《墨子部》,结果可想而知。可贵的是,编纂者远离了这一思想倾向,没有坚持儒学的本位立场,而是能够基本坚持文献学的本位立场来搜集、编选历史上的墨学资料。相比而言,当然这一做法更为客观公正。需要说明的是,对于《墨子部》编纂者而言,要想很好地坚持文献学的本位立场是比较困难的,因为该部的编纂势必要面对如何看待处理儒、墨之间的矛盾辩争这一棘手的问题。源于这一矛盾辩争,历史上的墨学资料或崇儒批墨,或抑儒挺墨,当然亦不乏中性资料的存在。面对批墨、挺墨两种截然相反的思想倾向,《墨子部》编纂者必须在二者之间作出适当的权衡与妥协,以求编纂工作能做到相对客观公正,而这种权衡与妥协肯定是颇费心思的。实际上,《墨子部》编纂者也只能如此,因为他们不可能在批墨、挺墨之间作出非此即彼的选择,因为那样的话他们就轻易背离了文献编纂应有的基本立场:文献学的本位立场。也正因为《墨子部》能够基本坚持文献学的本位立场,故而才能在较大程度上超越儒、墨之间的矛盾对立,兼收并取诸多具有各种思想倾向的墨学资料,比较真实地反映了历代墨学的发展变化,使《墨子部》的编纂获得了很大的成功。

(二)《墨子部》对墨学的基本态度

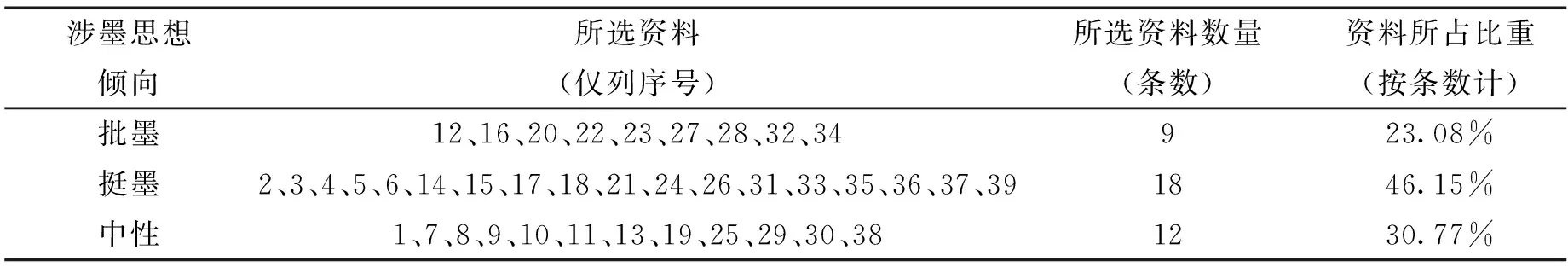

《墨子部》对墨学的态度是通过对墨学资料的编纂来表现的,因而要想知道《墨子部》对墨学的基本态度,就需要从分析考察《墨子部》所选资料的涉墨思想倾向开始。《墨子部》所选墨学资料,其涉墨思想倾向大致可分为三种情况:批墨、挺墨与中性。上文对《墨子部》所选资料的相关情况已多有判定和说明,现进一步加以补充和完善,并将相关情况统计如下,详见表2。

表2 《古今图书集成·墨子部》所选资料涉墨思想倾向对比表*说明:本表所列序号对应表1中的相应序号;思想倾向兼存的资料,以其总体思想倾向为准。

涉墨思想倾向所选资料(仅列序号)所选资料数量(条数)资料所占比重(按条数计)批墨12、16、20、22、23、27、28、32、34923.08%挺墨2、3、4、5、6、14、15、17、18、21、24、26、31、33、35、36、37、391846.15%中性1、7、8、9、10、11、13、19、25、29、30、381230.77%

显然,如表2所示,在《墨子部》全部所选资料中,挺墨者最多,中性者其次,批墨者最少。这种情况的出现值得关注与探究。其中有两方面情况尤其需要说明:其一,《墨子部》资料选录并未以批墨者(主要来自儒家)为主,而是以挺墨者为主。如表2所示,《墨子部》所选批墨的资料只占全部所选资料的1/5强,而挺墨的资料却占了全部所选资料的近1/2。在批墨资料中,除第32条来自法家外,其他资料均来自儒家(包括理学家)。其二,《墨子部》批墨资料虽然绝大部分来自儒家,但编纂者并未将这些批墨资料总体上编排在前面较为重要的位置上;相反,所选挺墨的资料总体上却被编排在前面较为重要的位置上。这从两类资料所占用的序号在总体上的大小差异也可以见出,具体参看上表2。在《古今图书集成》诸部资料编排中,越是被视为重要的资料往往被编排在越是靠前的位置上。还有一个方面的情况,虽然不能直接从表2中看得出来,但同样值得重视:《墨子部》不选取孟子辟墨的资料,反而选取李贽挺墨的资料,并将其放在颇为重要的位置上。在中国封建社会,孟子辟墨的言论具有较强的代表性,可以说在很大程度上代表着中国古代儒家对待墨学的基本立场。该言论发生于先秦,作用于后世,其影响相当深远,尤其是后来理学兴盛的时代,该言论更是获得了广泛的响应与继承。但事实上《墨子部》对孟子辟墨的资料却未予选取。此处所言孟子辟墨的资料,专指《孟子》一书中孟子辟墨的资料。对于李贽挺墨资料(指《墨子批选·自序》)的入选,上文已有所论析,此处不再赘述。基于以上对三方面相关情况的分析说明,我们可以得出这样的结论:《墨子部》对儒家批墨的倾向有所规避,而对学界挺墨的倾向有所支持。这也就是《墨子部》,实际上即是《墨子部》编纂者对墨学的基本态度。这里有一个问题需要加以说明:《墨子部》虽然对挺墨倾向有所支持,但并不意味着《墨子部》是在坚持墨学的本位立场。就当时的实际情况而言,《墨子部》是不可能坚持墨学的本位立场的。主观上,编纂者陈梦雷、蒋廷锡等人接受的教育皆是封建正统教育,他们皆深受传统儒学、经学的影响,陈、蒋二人皆撰有经学著作;客观上,清代以理学为官方哲学,倡导尊经重儒,以官方名义编纂的《古今图书集成》根本不可能完全背离这一总的思想取向。《墨子部》在这方面所能做的,最多只能是在某种程度上对墨学的本位立场有所接近而已,但联系当时的实际状况,这似乎已经难能可贵了。

(三)《墨子部》的价值意义及其编纂缺憾

《古今图书集成》作为一种大型文献汇编,保存了清代以前大量的文献资料,在中国文献发展史上占有相当重要的地位。其中《墨子部》的成功编纂,使其在中国墨学史上也占有重要的位置。《墨子部》之于中国墨学,其价值意义主要可从三个方面去看:其一,之于墨学文献的保存、流传。在秦汉以降的中国封建社会,墨学颇受轻视,墨学文献的保存与流传也就往往面临很大的困难,《墨子》的残缺与舛乱就是一个明显的例子。因而,《古今图书集成》的编纂者能够搜集历代墨学资料,用心甄选,精心加以编排,最终纂成《墨子部》,事情本身就是值得肯定与嘉许的,它对于古代墨学文献的保存与流传无疑具有重要的价值和意义,同时也为后世治墨者提供了诸多方便与帮助。其二,之于墨学历史真实的考辨。基于儒学本位立场的审视,墨学一般被视为异端邪说而被完全加以辟除和否定,似乎墨学真的一无是处,不足挂齿。《墨子部》不是随意堆集历史上的墨学资料,而是有鉴别、有选择的,实际上是对历代墨学资料的一种梳理与辨正。在这种梳理与辨正中,实际上包含着对一些墨学相关问题的考辨。一个明显的标志是,《墨子部》亦首列“汇考”一类目,且其所收资料甚多,按资料条数计,占该部资料总数的1/3。笔者认为,《墨子部》最大的考辨是对墨学基本历史真实的考辨,其考辨的结果是:墨学有其优点,亦有其缺点,有人批驳否定墨学,亦有人支持褒扬墨学;而这与儒家、理学家视野中被视为异端邪说的墨学显然有所不同。其三,之于墨学义理研究。中国古代墨学研究总体上偏重于墨学文本方面的研究,于墨学义理方面的研究明显不足,这是中国学术发展的历史必然性使然,对此我们不必有太多怨言。但在本来就薄弱的古代墨学义理研究中,有一个研究方面值得学界重视,那就是古代墨学中的编选之学。古代墨学资料的编选,包括《墨子》文本的编选,往往不是纯客观的资料汇集,在资料的取舍与编排中,往往有编选者诸多主观因素的寄托,值得后人研究探索,这就是我们提出墨学编选之学的因由。无疑,《古今图书集成·墨子部》即属古代墨学中的编选之作,而其编选中的主观倾向性又比较明显,因而值得我们从编选之学的视角来对之进行分析和探究。也就是说,《墨子部》实际上包含着对墨学义理方面的一些研究,上文对此已多有论析与阐述,此不再赘述。《墨子部》内含的这种义理研究,应当说也是古代墨学义理研究的重要组成部分,对于后世尤其是清中后期墨学义理研究具有重要的启迪意义。

《墨子部》的编纂并非尽善尽美,亦有其缺憾之处,这主要是因为《古今图书集成》编纂的工作量非常巨大,难免会有所缺失。《墨子部》的缺憾之处主要有:首先,所选录的墨学资料偏少,对墨家后学相关资料的编选明显不足。中国历代墨学资料实际上是很多的,具体可参看当代人编纂的《中华大典·哲学典·诸子百家分典》中的相关内容。整个《墨子部》仅选录古代墨学资料39条,着实有些偏少。历史上关于墨家后学的资料也有不少,但《墨子部》于这方面的编选明显不足,例如禽滑厘、孟胜、腹黄享等墨家重要人物,关于他们的资料《墨子部》皆无专条选录。其次,有时不能谨守体例。如第31条资料,节选自《神仙传·封衡》,记写封衡奉道成仙事,事属荒唐不经之类,理应归入《墨子部外编》,而编纂者却把它归入了《墨子部纪事》。

[1]永瑢,纪昀.景印文渊阁四库全书:第3册[M].台北:商务印书馆,1986.

[2]陈梦雷,蒋廷锡.古今图书集成:第1册[M].上海:中华书局,1934.

[3]陈梦雷,蒋廷锡.古今图书集成:第591册[M].上海:中华书局,1934.

[4]任继愈.墨子大全:第3册[M].北京:北京图书馆出版社,2002.