“比较阅读”在Project教学中的运用

2018-03-09朱玲

【摘 要】以一节高中英语Project的课型教学为载体,利用文本解读的“4I策略”对文本进行分析。在此基础上,用比较阅读的方法对文本的标题、开头、主体和结尾等做了比较分析和评价;在读后活动中,又运用比较筛选的方式设计了读后写作活动,由此提出英语课堂阅读可以从相同体裁的阅读比较、同一文本的内在比较以及不同文本的多元比较这三个视角来培养学生的阅读素养。

【关键词】比较阅读;阅读教学;思维能力

【中图分类号】G633.4 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2018)03-0043-05

【作者简介】朱玲,江苏省宝应县安宜高级中学(江苏宝应,225800)副校长,全国中小学外语教师名师,扬州市英语特级教师,扬州市英语学科带头人。

一、引言

译林版《牛津高中英语》的教材设计者将Project板块安排在教材每个单元的最后,目的是引导学生通过本单元已学的知识和技能来进行探究性学习——首先让学生阅读与本单元话题相关的一篇文本,让学生从中获得启发,然后根据自己的感悟和教材提供的读后活动设计要求完成某个既定的项目。即“先读后做”的模式,形成Project课型的主要特征,对该课型的处理,不少教师缺乏重视,常见的简单处理方式是:快速阅读、划出重点词句或者省略不讲;用英语开展读后活动的环节一般也会省略。

比较阅读是将内容或者形式上有一定联系的文本加以对比、分析而进行的阅读。比较阅读的作用在于通过比较,分析文本内容或者形式上的相同点和相异点,能够让读者更加清晰地认识文本的特点,加深对文本更高层次的理解。阅读的策略应用是指有意识地控制和调整阅读过程,阅读策略种类繁多,而高水平的读者会在阅读过程中采用高层次的策略,如概括、分类、归纳、比较等。(王蔷、陈则航,2016)阅读活动中的思维能力的认知技能包含分析能力,即归类、识别、比较、澄清、区分、阐释等。在Project课型中有效地应用比较阅读及其相关的比较分析思维技能,会引导学生对文本解读有全新的认识,有助于提升阅读者的阅读素养,也有利于Project板块教学的完整实施。

二、课例文本解读

教學内容:《牛津高中英语》模块二第一单元(简称M2U1,体例下同)Project: Telling about an unexplained mystery。文本标题为:Yeti, Bigfoot and the Wild Man of Shennongjia。

语言的教学常常以文本为载体,执教者初次接触文本时,一般需要从不同的角度去解读。这里笔者借用浙江省特级教师葛炳芳(2014)关于文本解读策略的观点。他认为,解读文本需要读者进行深度阅读,在阅读过程中努力理解文本中不同层次的意义,进而提升思维能力,利用文本解读的“4I策略”来解析会给读者带来不同的视觉体验。

第一个“I”:理解文本表层信息(Identifying facts and opinions-what a text says)。从标题可以看出,本文是讲述和“野人”相关的事实和信息的一篇说明文,分三种类型讲解,给读者传达一些鲜为人知的信息,学生可以通过模仿该文本的讲述方式去完成读后活动。

第二个“I”:理解信息点间的相互联系(Inquiring relationships-what a text discuss)。通过阅读三种野人的相关信息,比较它们在生存环境、生存条件之间的共同点和差异性,从而分析这些物种存在的可能性以及让读者产生疑惑的原因。

第三个“I”:理解观点思想(Interpreting ideas- what underlines the text)。本文在说明方式上涉及:列数字、举例子、下定义、作诠释、引用等等,说明作者想通过可信的数字、尽量可收集到的例子等来说明其传达信息的可信度,在文本最后作者表达了科学家希望尽早解决神秘现象的愿望,说明科学研究的推进需要时间以及更多人力的参与,也反映科学研究的一种态度。

第四个“I”:学习目标语言(Illustrating language-how meaning is conveyed)。说明文的语言具有直接、清晰的特点,时常会用直接引语的方式进行说明,语言之间的衔接也清晰、普遍,但是在专业术语的引用时,就需要读者深刻解读其具体含义了。

三、课例设计过程

(一)教学目标

(1)通过阅读文本,提升学生对说明文文本解读的意识;(2)通过单元内两篇文本的比照,培养学生比较分析的思维能力;(3)借助话题写作来培养学生应用比较分析的思维能力。

(二)设计思路

以话题为主线,应用比较分析思维完成对文本的解读。(1)教师在课前让学生绘画“野人”的形象,再通过文本阅读进行比照;(2)通过本单元两篇文章的标题以及开头、主体、结尾等段落的比较分析其写作特点;(3)设计同话题多语篇的比较阅读,以促进写作任务的完成。

(三)教学过程

1.课前预测,比较验证结果。

课前,教师让学生根据自己的知识背景和经验画一幅野人图,并用尽量多的形容词或名词来描绘其主要特征,课堂上教师再组织学生快速阅读文本,找出文本是如何描述野人的特征的,比较自己的作品,找出异同点同时修正自己的图画。

设计步骤如下:

(1)Create a word map of a wild creature.

(2)Scan the passage to find out the key words describing the features of a wild creature.

(3)Modify your word map.endprint

【分析与思考】预测是指学生在阅读前和阅读中对文章可能讨论的问题进行猜测,预测要求学生激活头脑中原有的背景知识,阅读已获得的信息并用它们进行信息交换。(贵丽萍等,2011)读者与作者是有心理互动的,读者会尝试带着自己已有的知识、观念、问题,利用各种策略,通过不同的推理方式去理解文本的意义,从而赋予文本更为鲜活和多彩的意义。(陈则航,2016)教师设计画图预测环节就是利用学生自身的经验和知识,建构出学生自己的理解。学生再从文本中获取信息,进行确认和验证,最后师生一起结果验证,后两步帮助学生有效地提炼了文本信息。整个过程通过培养学生的比较分析能力来完成对信息建构的再思考过程。

2.异同比较,分析写作特点。

该单元的话题围绕“奇怪的事件”展开,两个文本话题相似,一篇是案情分析,另一篇是神秘物种介绍,教师深度解读了两篇文本的写作特点,在此基础上设计了如下的文本比较视角。

(1)比较两篇文本的标题,让学生感知不同体裁的文本写作与标题之间的关系。如问:Compare the two titles—Yeti, Bigfoot and the Wild Man VS Boy missing, police puzzled, which one is more attractive? Why?

(2)比較两篇文本的开头,让学生批判性的分析其合理性。如问:Compare the two beginnings: As for story-telling, which one is more reasonable?

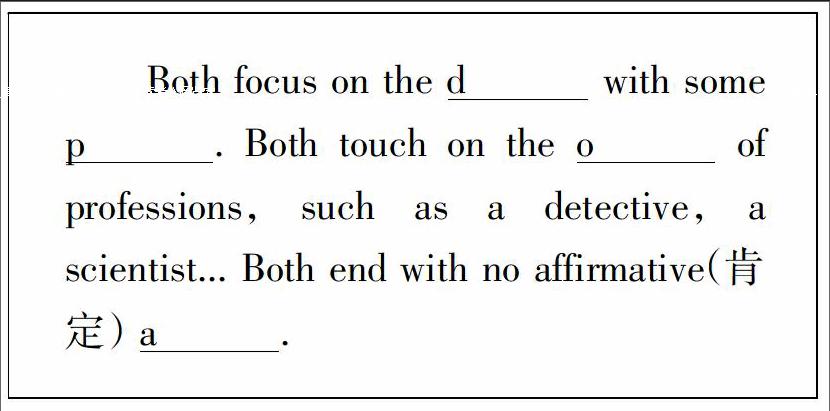

(3)比较两篇文本的主体和结尾,找出它们之间的共同特征,让学生学会分析和归纳。如Compare the bodies and endings of the two passages in this unit.

Both focus on the d with some p . Both touch on the o of professions, such as a detective, a scientist... Both end with no affirmative(肯定) a .

【分析与思考】评价可以是赞赏,可以是质疑和反对,也可以是延伸和对比。教师引导学生对两篇文章的标题、开头、主体和结尾进行比较分析,促使学生学会正确合理的评价。三个问题的设计(1.Which one is more attractive?Why?2.Which one is more reasonable?3.用both开头的句子填词,总结共同点。)都能激发学生去深刻思考,属于评估性问题。“分析”是对理解活动的延续与追问,主要分析文本要点,筛选关键信息,为文本的论点寻找充足的论据;“为什么”等问题的追问又让学生学会思考结论的来源,有效地帮助学生深层解读文本。巧妙的是,教师对问题1的结论又设计了“标题改写”的活动,体现了应用的功能。

在实施阅读教学时,教师需要关注文本的长度、难度,话题的熟悉度及趣味性,阶段、环节设计的合宜性。问题2的设计要求学生在熟悉故事类文本特征的基础上进行比较分析,区分两类文本的特点,有助于帮助学生理解多种体裁文本的写作方式,反之也通过对核心段落的特性分析来判断文本的体裁。

通过比较阅读,学生理解了文本内容和形式上的相同点或相异点,这样就能更清楚地认识文本的特征。问题3的设计均用Both一词开头,要求学生对比两篇文本在主体上和结尾上有什么共同特征,即找出相同点。为了减轻问题的难度和不必要的思维发散,设计者巧用“首字母开头填空”的形式来充当支架——“支架”就是隐喻教师的指导和帮助,在教师的指导和帮助下,学生的学习任务可以通过提示、模仿等方式顺利完成。

3. 阅读筛选,设计读写任务。

设计者在此环节为学生提供了多篇相同话题的文本(麦圈和巨石阵),文本选择的主题主要围绕“神秘的现象”展开,根据教材提供的范例结合写作特点,要求学生在文本阅读的基础上进行筛选,找出“麦圈”和“巨石阵”的神秘原因,并结合读后写作的要求来完成一篇“神秘故事”的撰写。

设计步骤如下:

(1)How to write a mysterious story? Four parts as follows:

I.An interesting title and an attractive beginning;II.Details (evidence) of the story with pictures (if possible);III.Different opinions;IV.An open ending of the story.

(2)Steps of doing the project. Four parts as follows:

I.Compose a passage;II.Select the useful information;III.Read the given materials;IV.Show off your projects

【分析与思考】读后语言输出活动设计的第一要素便是紧扣阅读的话题,其次才是讨论主题对学生的熟悉程度以及对学生兴趣的激发(戴军熔等,2011);教师根据学生思维特点以及选文的特点,引入相关的阅读资料,指点比较的角度,引导学生进行比较分析,可以让学生对文章的内容、语言表现形式有更深入的理解。

首先,通过比较分析进行归纳,引导学生总结出撰写英文神秘故事的几个必要步骤:有趣的标题和引人入胜的开头、包含有例证或引证和图画的细节描写、读者的不同态度和一个开放性的结尾。其次,紧扣话题,大自然奥秘有大量的相关文本供设计者进行筛选,而筛选的过程就是对比分析的过程,设计者要从话题、语言、思想、内容等多个角度挑选出适合学生的信息,这本身就是文本解读的过程,而学生则要根据设计者提供的素材进行二次比较分析,并进行归纳和改写,找出适合撰写成故事的素材,而这些活动必须建立在比较阅读的基础上。endprint

四、关于比较阅读教学的启示与思考

建构主义学习观认为,学生根据自己的经验背景,对外部信息进行主动地选择、加工和处理,从而获得自己的意义。在这种观念下,教师在教学中应强化学生的认知主体地位,帮助学生充分理解信息从而得到自己的见解。因此比较阅读教学模式在以建构主义学习观为理论基础的引领下,可以更好地帮助师生运用比较和分析的方法,引导学生不断进行有意义的探究,并重新构建对观点的新认知,从而获得新的经验。教师在进行比较阅读教学和选择比较文本的过程中,必须注意文本间的可比性,设置合理恰当的比较点。

(一)相同体裁的文本比较

根据不同的语篇特征进行解构,才能迅速准确把握语篇的内容,就语篇体裁而言,常见的有说明型(expository type)、议论型(argumentative type)、描写型(descriptive type)和叙事型(narrative type)等,不同的体裁在写作风格、篇章形式上往往不同。

说明性文章常用比喻与举例,议论性文章常常是说理与例证相结合,描写性文章着重于描写对象的特征或特性来展开,叙事性文章则按一定的顺序来组织其中的人物与事件。教师可以借助于汉语文本的写作特征入手,进行对比阅读教学,如:若把苏教版高中《语文》必修三中的一篇题为《传统文化与文化传统》的文本和《牛津高中英语》M7U3一篇题为《网络对我们生活的影响》(The effects of the Internet on our lives)的英文文本進行对比教学,那么就很容易发现两篇都是典型的议论文,学生可以从汉语议论文的写作特点中总结出其写作要素:论点、论据和论证,这样的要素对英文议论文的解构同样适合,所以从学生已经建构的知识或经验来解决英文教学的问题正是比较阅读的益处。牛津教材中相同体裁的文本很多,教师可以进行前后比较,找出异同,总结出各类英语语篇的写作特点,同时培养学生思维品质。

(二)同一文本的内在比较

任何一篇文章都是由字、词、句、段等基本单位组成的,一篇成熟的文本“炼字”之妙,用词之恰,结构之巧,往往到了无可置换的地步,语言学习者可以通过解读文本的行文技巧,来提高学生的语言能力、文化品格、思维品质和学习能力。教师可以引导学生对文本的经典语言进行“替换”比较,如purchase与buy,hard-working与diligent,fond与enthusiastic以及单词与短语之间的比较等等,教师通过采用遣词造句的比较模式,不仅能够提高学生的炼字炼句的写作能力,而且可以加深学生了解不同文本体裁的语言特色。对文学欣赏类文本,可以聚焦于人物特征的描写,引导学生对人物的“前后变化”比较或者多个人物之间比较,从而提高学生分析人物的性格特征,了解作者的写作意图。

除此之外,教师还可以引导学生比较引例之间的特征,如M6U3的题为“Cultural differences”阅读文本,教师可以让学生通过比较阅读来总结各个国家的文化特色,培养学生对文化差异的态度;对对话文本也可以从“语轮”“日常用语”“词汇的等级”等角度进行比较,总结说话者的态度和性格特征。总之,文本内部多角度的比较可以激发学生对文本的兴趣,加深对文本的深度理解,使学生不再对英语产生枯燥情绪。当然,教师解读文本也要重视学生对文本理解的积极性和目标性,这样学生才能产生高效的学习效果。

(三)不同文本的多元比较

在不同文本之间进行比较时,比较文本的角度可以从体裁、话题、作者、语言、结构等角度进行,有利于学生处理信息能力的培养,有利于学生归纳思维和演绎思维的培养,进而使学生的批判性思维得到加强。美国学者格拉泽尔(Edward Glaser,1941)就曾指出批判性思维一般具有以下三个特质:(1)倾向以慎思的态度思考问题和解决问题;(2)对理性探索与逻辑推理的方法有所认识;(3)有技巧地应用上述的方法。正如特质3所提出,阅读者应用这些方法长期地进行比较阅读训练,可以内化为学生思辨式解决问题的能力。

牛津教材各单元的文本都是围绕单元的话题展开的,但是体裁、写作特点等又都不尽相同,教师可以在单元内部的不同文本之间进行比较阅读。另外,教师也可以将不同版本的相同话题的教材文本进行阅读比较;还可以从修辞分析、语篇谋篇、文化意识等角度进行文本间的对比,如教材中有多篇人物描写、多个国家的特色介绍、各种物种的说明等等都是值得教学设计者和阅读者去体验比较阅读的。

五、结语

阅读过程主要包含“符号辨认”和“理解”两个阶段,作者的思想通过语言符号传达给读者,读者和读者实际是在交流思想,其媒介是语言符号。(朱纯,2008)比较阅读是读者阅读文本时的一种自然反应和心理状态,人们在阅读任何文章时总会产生此文与彼文、此作者与彼作者、作者同读者等之间的联想,其实这就是在比较。图1(Goodman,Watson & Burke,1996,转引自Dornan, Rosen & Wilson,1997)形象地刻画了这一视角下的阅读过程——读者往往会尝试着用已有的知识、经验等去推理和理解文本的意义,阅读的过程中读者会同时进行信息的预测、推理等再比较、思考和确认以及再思考等一系列思维活动,从而完成读者、文本与作者之间的融合。

比较的方法是一种逻辑的思维方法,也是一种科学方法,语言教学者在应用比较阅读的方法处理文本时,必须建立在教师对文本的深度解读的基础上。总之,合理科学地利用比较阅读可以激发学生学习语言的兴趣,培养良好的阅读习惯,开阔视野,提升思维想象力,深化对文本的理解。

【参考文献】

[1]王蔷,陈则航. 中国中小学生英语分级阅读标准(实验稿)[M].北京:外语教育与研究出版社,2016.

[2]葛炳芳. 英语阅读教学的综合视野:内容、思维和语言[M]. 杭州:浙江大学出版社,2014.

[3]贵丽萍,等. 英语阅读教学中的思维活动:评判性阅读视角[M]. 杭州:浙江大学出版社,2011.

[4]陈则航.英语阅读教学与研究[M].北京:外语教育与研究出版社,2016.

[5]戴军熔,等. 英语阅读教学中的读后活动:设计与实施[M]. 杭州:浙江大学出版社,2011.

[6]朱纯. 外语教学心理学[M]. 上海:上海外语教育出版社,2008.

[7]GLASER E M. Glaser. An Experiment in the Development of Critical Thinking[M].New York: Teachers College, Columbia University, 1941.

[8]DORNAN R, ROSEN L M, WILSON M. Multiple Voices, Multiple Texts: Reading in the Secondary Content Areas[M]. Portsmouth: Boynton/Cook Publishers Heinemann,1997.endprint