下穿建筑物及浅埋近接隧道施工力学行为分析

2018-03-08杜学焜

杜学焜

(贵州贵阳市域铁路公司, 贵州贵阳 550003)

[定稿日期]2017-09-26

地下轨道交通路网的完善和扩能改造等都带来大量在既有线旁修建新线、下穿地表建筑物等工程现象,这势必造成新建结构物邻近既有结构物施工。近接施工影响既有结构物受力状态,既有与新建结构物的受力变异,从而产生各种不利影响。如结构物承载能力下降、甚至破坏;变形过大以致于侵入净空;不均匀沉降造成周边建(构)筑物破损或不能正常使用等[1]。概括讲,如何把对环境的影响减少到最低限度,是地下建筑物在近距离条件下施工的核心问题[2]。因此,分析新建工程对邻近结构物的影响程度,对于优化工程选址及规划、设计,准确判断施工风险和把握工程关键部位,减轻环境影响,具有重要的参考价值和广泛的指导意义。

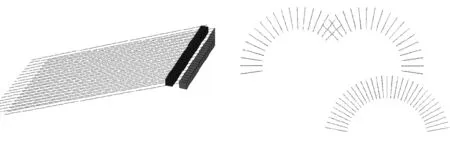

本文以重庆东水门大桥·千厮门大桥渝中区连接隧道为研究背景,该隧道为城市公路隧道,设计行车速度40km/h,为双向4车道连拱+小净距隧道,隧道左右线全线按洞口连拱隧道、洞身段小净距隧道布设(图1)。

图1 直中墙连拱隧道横断面

须要考虑的是:华夏银行独立柱基础底部距离隧道初期支护拱顶3.83m,边柱、中柱与隧道外边墙的距离为0~8.85m,空间距离非常接近,两者相互影响较大;围岩分为三层,最上边为素填土,中间为泥岩,下层为砂岩;同时轨道交通六号线区间与本工程从下方相交,并逐渐与本隧道向江北城同向行进,两条隧道相交段之间的间隔2.5~4.3m。

分析主要采用数值模拟计算,以有限差分法软件Flac3D建立近距离基桩下隧道近接施工的三维计算模型,对隧道开挖所导致的基桩的位移影响进行分析、预测,对新线隧道开挖所引起的围岩和既有隧道衬砌应力、地表建筑物位移变化规律进行了研究分析。

1 隧道结构设计及施工方案

渝中连接隧道还未开挖之前轨道交通六号线就已经开挖完成,固在本次数值计算分析中,先开挖渝中链接隧道与轨道交通六号线相交部分的轨道交通六号线,六号线开挖计算完成后再开挖上部隧道。

工程为整体式连拱隧道,施工采用中导洞+左右洞单侧壁导坑法,并须采用人工或机械等非爆破开挖方式,避免对其上建筑基础的影响,施工时首先施作大管棚,且必须其中一洞(右洞)先行,待先行洞二次衬砌浇筑完成并达到强度、中洞靠左侧洞抵抗回填完成后方能开挖后行洞,隧道的开挖方式按照开挖以进尺2m一个循环进行。

开挖顺序为:中导洞、中隔墙先行,左右洞采用上下台阶法施工。

2 数值模拟分析

2.1 计算模型

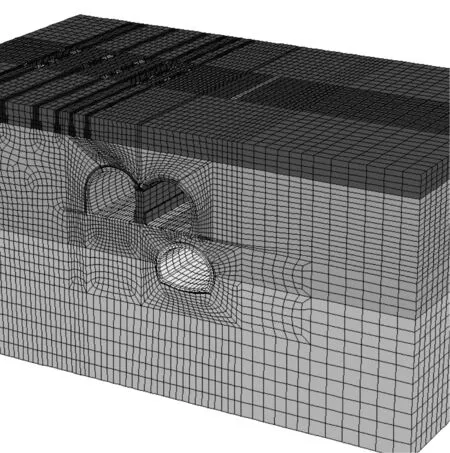

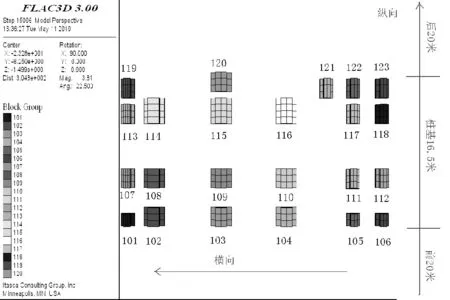

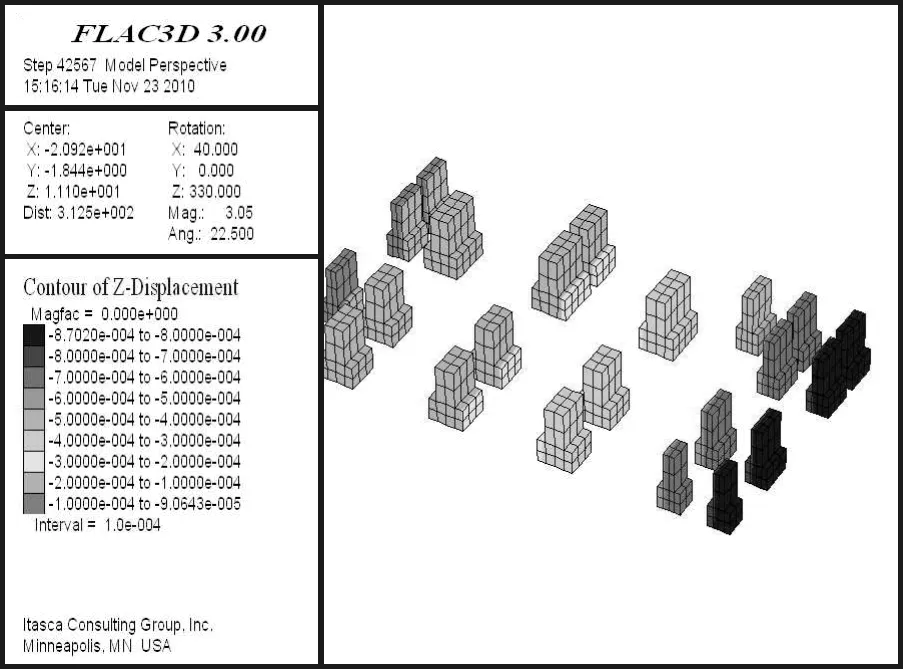

根据围岩条件和隧道结构型式,采用Flac3D商用仿真模拟软件进行三维数值模拟分析,模型纵向长56.5m,房屋前后各约20m。将独立桩基单独建立模型(实体单元),桩基按平面图设6×4个(按线性排布),计算中地表建筑自重及活荷载按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》(2006版)中的要求取值,各个桩基的荷载承受值按《建筑地基基础设计规范》进行取值(图2、图3)。

图2 三维模型

图3 近接隧道相对位置

2.2 施工过程模拟

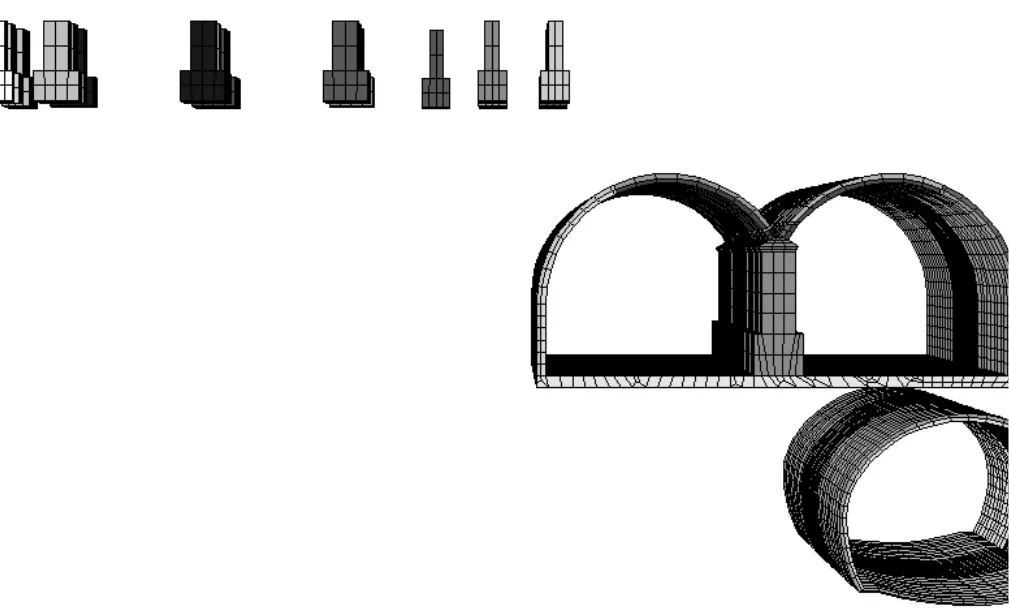

在数值计算中严格按照隧道的施工步序对隧道进行动态数值模拟,即首选从地表打入大管棚,进行加固,然后在每一步计算式对隧道周边的围岩打入锚杆进行加固,隧道的开挖步骤按照设计进行(图4)。

图4 施加的管棚和锚杆

3 计算结果分析

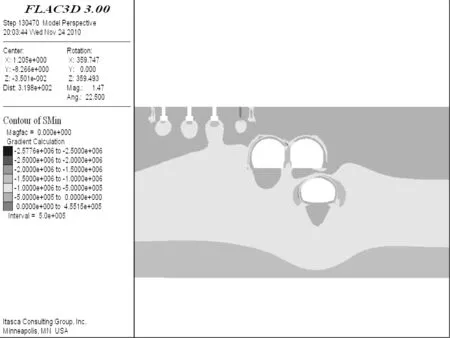

3.1 围岩应力分析

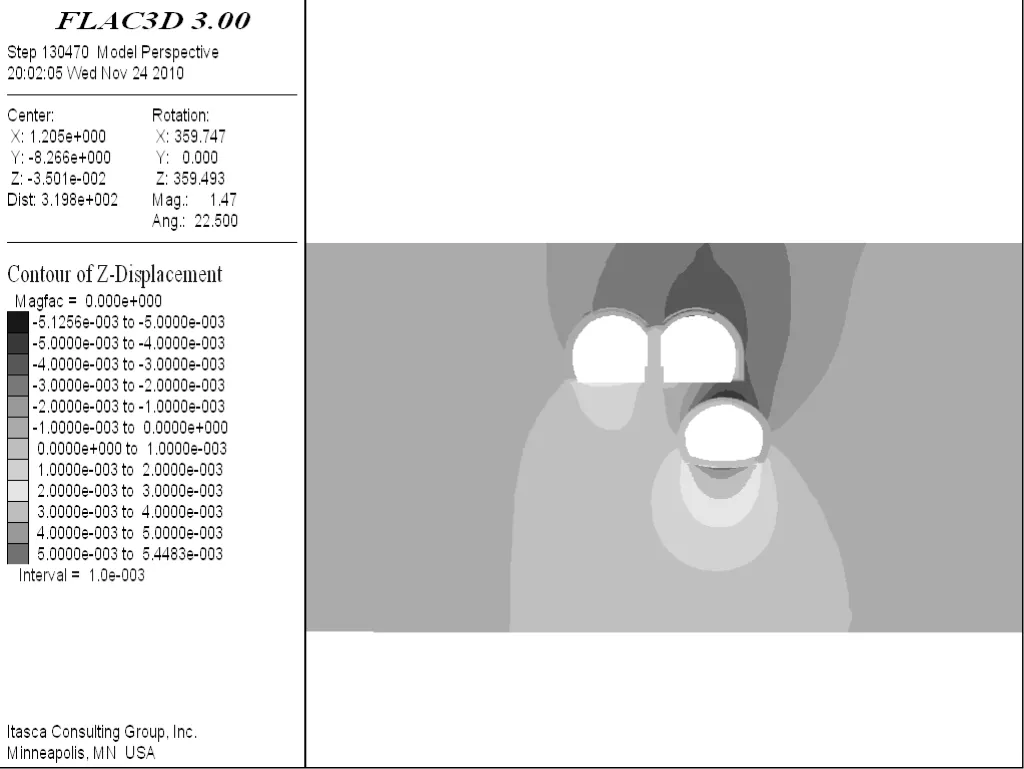

从围岩应力图中可知(图5),由于地表建筑的存在,桩基附近的地应力明显的比同等埋深的围岩处地应力大。从围岩竖向位移云图可知(图6),由于轨道交通六号线的存在,六号线的开挖对围岩的扰动加上上部隧道开挖对围岩的进一步扰动,使得上部隧道拱顶的位移量明显的不同,左洞拱顶位移量比右洞拱顶的位移量要少50 %。

图5 围岩最小主应力云图(单位:Pa)

图6 围岩竖向位移云图(单位:m)

3.2 衬砌内力分析

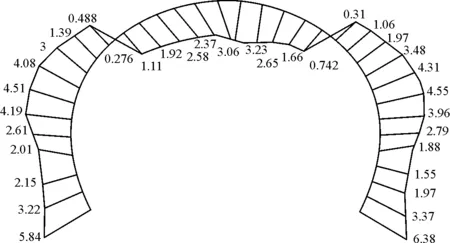

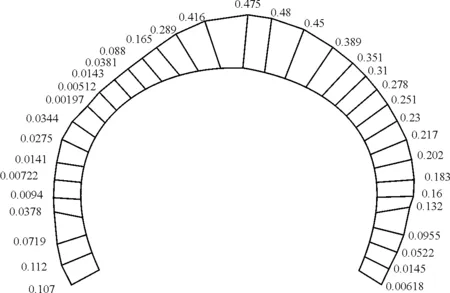

(1)上部隧道未开挖前与开挖后轨道交通六号线衬砌结构内力比较分析(图7~图10)。

图7 六号线衬砌在上部隧道开挖前弯矩(单位:kN·m)

图8 六号线衬砌在上部隧道开挖后弯矩(单位:kN·m)

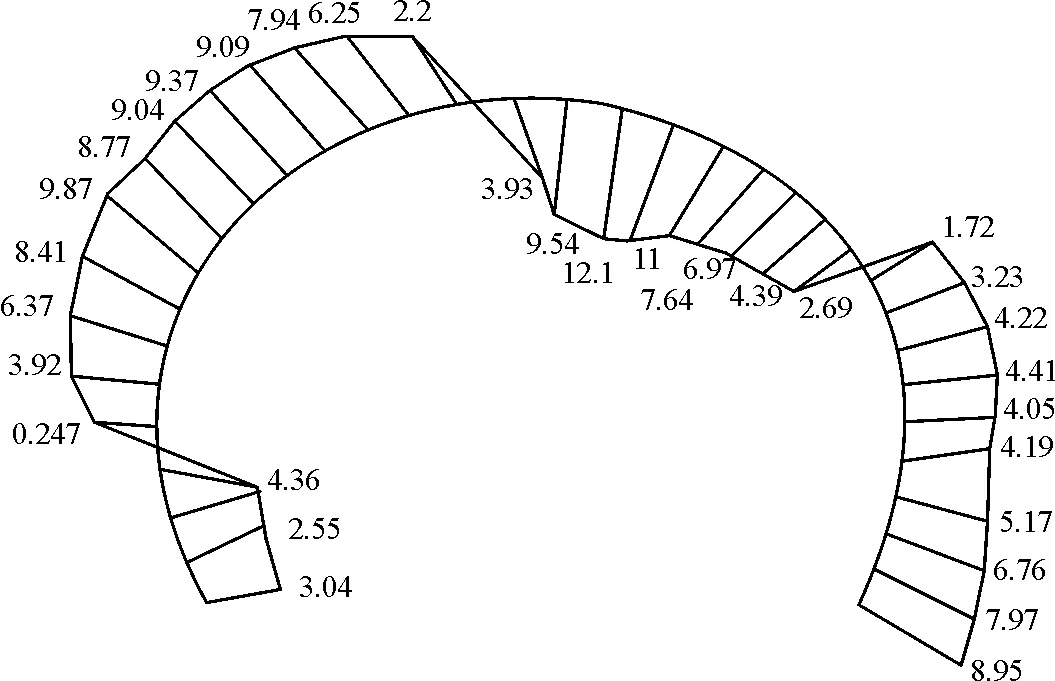

图9 六号线衬砌在上部隧道开挖前轴力(单位:MN)

图10 六号线衬砌在上部隧道开挖后轴力(单位:MN)

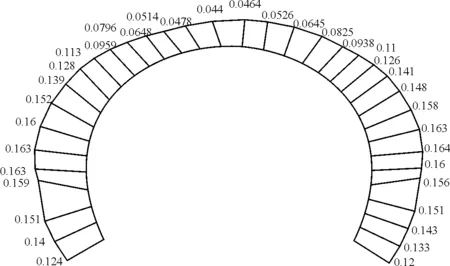

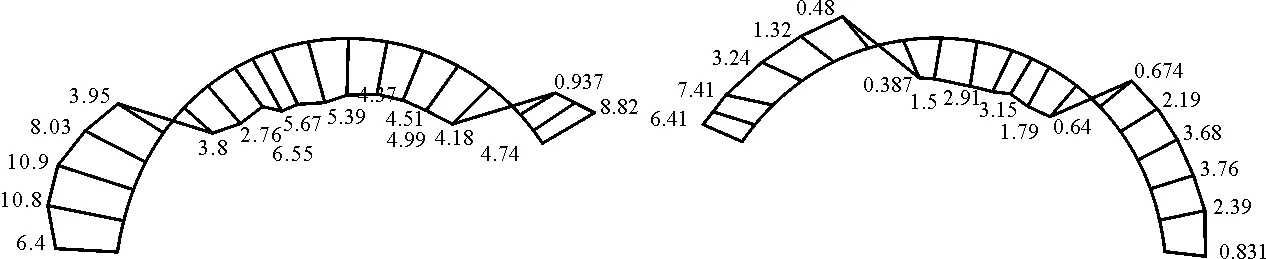

(2)桩基础处上部隧道衬砌结构内力图(图11、图12)。

图11 中桩处上部隧道衬砌弯矩(单位:kN·m)

图12 桩基处上部隧道衬砌轴力(单位:MN)

比较可知,在上部隧道开挖前,轨道交通六号线的支护结构内力分布比较规整,弯矩、轴力都在允许范围内,安全系数比较高。上部隧道开挖以后轨道交通六号线衬砌结构内力发生了变化,由于上部荷载的部分卸载和拱顶围岩不均匀围岩压力,使衬砌的左上方弯矩向外突出,这是对隧道衬砌结构不利的受力方式,上部隧道开挖后六号线衬砌的轴力也发生了变化,最初对称的轴力分布变为了隧道左边衬砌轴力明显下降,而右边衬砌轴力有了增加,这也是对隧道结构形状不利的受力方式。

对于上部隧道,支护结构弯矩不大,右洞弯矩较左洞小,安全系数左洞要小,作为后开挖洞,左洞处于深桩基下,本身支护结构受力较大,加之右洞开挖肯定对后挖洞左洞围岩会产生影响,故建议设计上考虑左洞工法可以更保守点,以保护围岩及结构稳定。

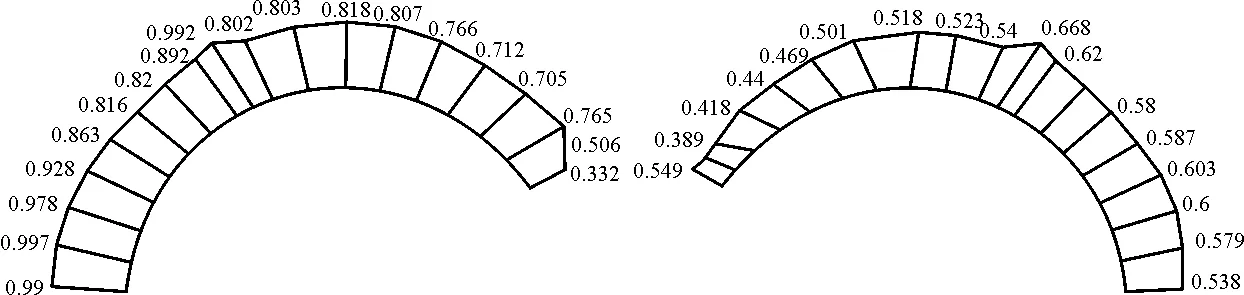

3.3 桩基及拱顶沉降量分析

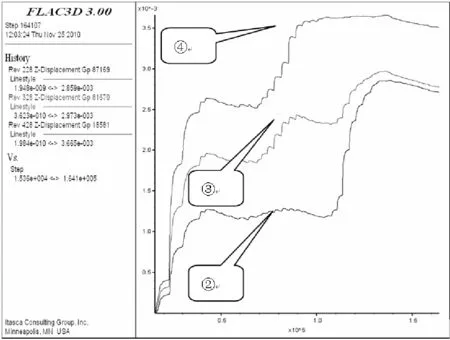

该监控是在隧道位于桩基部位隧道左洞顶(②),中墙顶部(③),右洞顶(④)进行的位移监控,由图13、图14可知,由于右洞下部近接轨道交通六号线,固右部拱顶的位移量明显大于中墙及左洞拱顶的位移。由于初始开挖的是导洞及右洞,故中墙顶部围岩位移明显大于左洞顶部,左洞开挖后,在洞顶桩基础荷载作用下,左洞顶部围岩位移也逐渐增大,最后和中墙顶部围岩位移量一致。

图13 桩基编号

图14 隧道洞顶位移监控(单位:m)注:监控图的x坐标为计算步数,y坐标为监控点的位移量,正值表示位移沉降量,负值表示位移凸起量。

从图15、图16比较可知,在六号线开挖完成后,桩基础的位移量按一定规律分布:沿着隧道纵向,每一列桩基的位移量相同;在隧道横向方向上,距离隧道横断面越近桩基位移量越大,最大位移量为0.8mm。上部隧道开挖以后,桩基的位移量有了明显的增加,最大值为1.7mm,位移值增加了50 %。

图15 六号线通过后桩基位移(单位: m)

图16 上部隧道开挖通过桩基位移(单位:m)

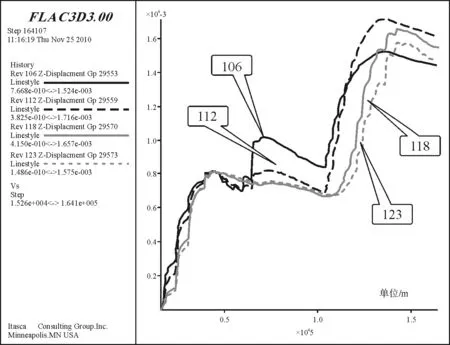

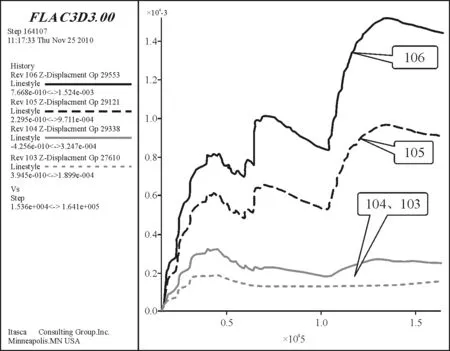

从桩基位移图及各监控点的监控图(图17、图18)可以看出,距离掌子面最近的106号桩基位移最大。从图中可以看出距离隧道较近的105、106号桩基位移有了一定幅度的增加,而104、103号桩以后的桩基位移量不变。

图17 第一列桩基(106、112、118、123号桩)位移监控(单位: m)

图18 第一排桩基(103~106号桩)位移监控分析(单位:m)

从图18可看出隧道左洞开挖使左洞顶部桩基沉降位移再次明显的增加,桩基的最大位移从右洞开挖后的1.0mm增加到了1.37mm,表明隧道左洞的开挖对桩基位移沉降影响较大。计算步从113 000到132 000为隧道左洞通过第一排桩基至第四排桩基的开挖过程,从图中可以看出左洞在开挖过程中各个桩基的沉降量一直在增加,这与右洞开挖时桩基的沉降量变化不大相比,说明左洞的开挖对桩基沉降有较大的影响。

从图18可知隧道在通过第四排桩基后各桩基沉降并不是马上就稳定下来,后两排桩基位移量还在继续增加,当隧道通过桩基20m以后桩基的沉降才基本稳定不在变化。

4 结论及建议

(1)隧道采用先行洞右洞先开挖后再开挖左洞的施工方案对减小桩基位移是利的,当单洞开挖时,在施加了超前管棚的情况下,由于轨道交通六号线的存在,使得上部桩基础位移达到了1.0mm左右。

(2)隧道左洞的开挖桩基础沉降量影响较大,左洞的开挖使桩的位移最大达到了1.84mm左右,距离掌子面越近的桩,隧道的开挖对其影响越大,这是施工中关键控制部位,特别是左洞上台阶的开挖,施工中需密切监控地表建筑物不均匀沉降。

(3)靠近隧道第一列4个桩要比内侧桩位移要大,越靠近隧道开挖面位移越大。随隧道开挖,各个桩基位移都在增大,最大位移产生在112号桩基,最大位移量为1.77mm。

(4)由于上部隧道开挖以后,轨道交通六号线承受的上部荷载发生了变化,隧道结构受偏压荷载,使得其结构内力左右不对称,与上部隧道开挖之前相比左边衬砌结构安全系数明显减小。

(5)对于上部隧道衬砌结构,支护结构弯矩不大,边桩位置内力较中间桩位置小。总的来说右洞弯矩、轴力比左洞要小,安全储备大。作为后开挖洞,建议设计上考虑左洞工法可以更保守,并加强监控量测,以保护围岩及结构稳定。

[1] 娄国充. 铁路隧道下穿既有路基沉降规律及控制标准研究[D].北京交通大学,2012.

[2] 张志强,何川. 地铁盾构隧道近接桩基的施工力学行为研究[J]. 铁道学报,2003(1):92-95.

[3] 张宏博,黄茂松,庄纪栋,等.浅埋隧道穿越建筑物桩基的施工力学分析[J].地下空间与工程学报,2005,1(2).

[4] 陈向浩.铁路路基下穿高速公路对既有桥墩影响数值分析[J].四川建筑,2017(2):91-93.

[5] 王成, 徐浩, 郑颖人.隧道近接桩基的安全系数研究[J].岩土力学,2010(S2).

[6] 荣清,胡学兵.下穿建筑物的梧村山浅埋大跨连拱隧道设计与施工技术研究[J].公路交通技术,2010(2).

[7] 张自光, 仇文革. 地铁区间隧道近接建筑施工工程影响分区研究[J]. 现代隧道技术, 2016(1).

[8] 仇文革. 地下工程近接施工力学原理与对策的研究[D].西南交通大学,2003.

[9] 张银屏,雷震宇,周顺华.浅埋暗挖隧道对地表变形影响的三维数值分析[J].华东交通大学学报,2005,22(5).

[10] 熊刚,黄思勇,项敬辉. 隧道近接施工对既有桩基影响的研究进展[J]. 铁道建筑,2011(7):72-74.