“苏州人”姚克

2018-03-07祝兆平

◎祝兆平

1933年5月,姚克和鲁迅合影

姚克,一个曾经消失了几十年的名字,一个曾经活跃于上海和香港影剧界、文化界和教育界的名字,一个似乎故意被人遗忘的名字,终于随着陈子善先生主编的“海豚书馆”红色系列之姚克著《坐忘斋新旧录》(海豚出版社2011年出版)的问世而重现于天下。几乎可以这样说 ,一个国家的一段历史也随着这个人的重现而得以重现。

一、姚克和鲁迅的交往和友谊

姚克,鲁迅先生的年轻朋友。曾在20世纪80年代初参加《鲁迅全集》书信卷的注释工作的陈子善先生,发现鲁迅晚年通信的文学青年中,姚克的名字赫然在目。现存鲁迅致姚克的信竟有33通之多,最早的一通写于1933年3月5日,最晚一通写于1936年4月20日,而姚克与鲁迅先生最后一次见面是在同年9月22日。

20世纪70年代,姚克曾写《〈鲁迅日记〉的两条诠注》,专门讲了《鲁迅日记》中两条提到姚克文字:一条是1933年5月26日曾记“……同姚克往大马路照相。”日记只说了姚克陪他去照相,却并没有说为什么要去照相。

其实事情是这样的:他曾协助斯诺编译《活的中国——现代中国短篇小说选》,把鲁迅的作品翻译出去。斯诺称他是“一位有才能的青年评论家、剧作家和散文家,并且是鲁迅的知友。”1933年秋,姚克和《西行漫记》作者斯诺计划将鲁迅先生的短篇小说译成英文。第二年春,征得了鲁迅的同意,他们就和美国出版界接洽,先在《亚细亚》杂志刊登《风筝》《药》和一篇鲁迅的小传。鲁迅先生给他们的几张照片都不够满意,杂志编辑要求再找好一点的,而最简单的办法就是陪他再去照一张。姚克就约定了陪鲁迅在那天去南京路先施公司后边的雪怀照相馆,姚克与该照相馆老板林雪怀相识,跟他预约一定要拍摄到满意为止。林老板非但替鲁迅先生拍了几个样子,还拍了一张姚克和鲁迅的合影。洗印出来后,姚克从中选了一张最好的寄到美国去,后来登在了《亚细亚》杂志上。鲁迅逝世后,挂在万国殡仪馆灵堂上的就是这张照片。

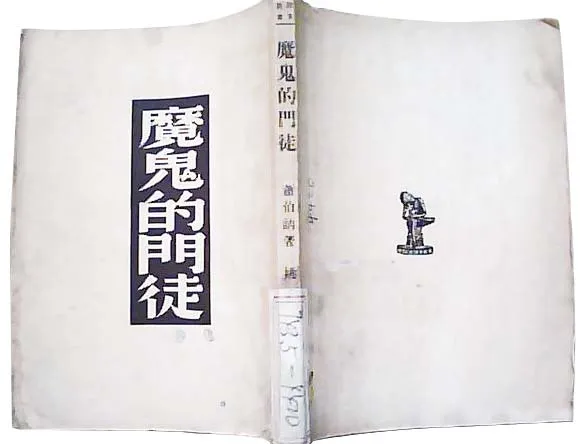

另一条是在鲁迅逝世前27天(9月22日)的日记云“下午姚克来并赠特印本《魔鬼的门徒》一本,为五十本中之第一本。”这二十几个字,也隐含了一些不很重要的事,但也有一叙的价值。

鲁迅先生向来对翻译文艺作品和理论非常重视,青年时就和胞弟周作人合译过《域外小说集》,直到临终前,还在翻译果戈里的巨著《死魂灵》的第二部分。非常有影响的《译文》月刊就是鲁迅创办的。他还鼓励别人翻译,有一次鲁迅和姚克闲谈时,就劝他多做一点翻译工作。姚克接受了他的建议,不久就开始翻译萧伯纳的《魔鬼的门徒》,由于又要办杂志,还要创作剧本和写文章,进度相当慢,直到1935年夏末秋初才脱稿。鲁迅先生知道后马上就向文化生活出版社推荐。鲁迅在当时文坛上可谓一言九鼎,出版社就托鲁迅向他催稿。鲁迅在那年10月20日给他的信中有“……先生所译萧氏剧本及序文,乞从速付下,以便转交付印”之语。姚克翻译此书原是听了鲁迅先生的一席话而起意进行的,现在老人家又是如此热心的推荐出版,可以说,此书的翻译出版完全是由鲁迅先生所促成,故姚克内心对鲁迅先生充满了感激和惭愧。惭愧的是薄薄一本萧氏戏剧,年富力强的自己翻译竟花了差不多近两年的时间。

《魔鬼的门徒》付印时,姚克特地到一家进口洋纸的公司,买了一些上等书纸,托文化生活出版社代他另外专门加印了50册精本,每本书上都有编号,并将第一号谨献给鲁迅先生以致感激之情。

1936年9月22日,鲁迅先生从6月的一度病危逐渐脱离险境,有所好转,但体重已消瘦到不足90磅,姚克带上一号精装本的《魔鬼的门徒》走到施高塔路大陆新村,踏上了鲁迅二楼卧室的楼梯。先生躺在籐椅上,见小姚进去,忙要起身,姚克赶紧上前扶他坐下。鲁迅对他笑着说:“不要看我娇嫩,我早已复原了。”姚克打开纸包,将那本书双手奉赠先生。鲁迅放下手指上的烟卷,接过书去看,那神情似乎很欣赏那中国锦的封面,还称赞了这本书的装订和铜版之精,说在中国出版的新书中鲜有其匹。姚克告诉他,每一本的费用差不多要四元。他觉得价钱是贵了一点,但书是精美的。接着又关切地询问了他近来的工作情况,过程是极其愉快和轻松的。不料,就在那次和鲁迅先生的晤面后,仅二十几天之后的10月19日,一代文坛巨人就与世长辞了。

姚克在一篇悼念鲁迅的文章《最初和最后一面》中,曾写到他初见鲁迅时的心里有点顾虑,因为鲁迅“最讨厌的是浮滑的‘洋场恶少’而我那天恰穿著一套崭新的洋服,头发也梳得光光的,只怕被训辱一顿”。但结果却出乎意料之外,鲁迅对这位好修饰的洋场少年却颇具好感并倾心相谈。之后,鲁迅有一次与朋友谈起这次会见姚克时说:“别看他西装革履,倒有真才实学,是个切实做事的人。”足证鲁迅阅人的眼光是锐利而深刻的,绝不可能为衣帽冠盖之类的外表现象所迷惑。

鲁迅辞世后,姚克和后来以《西行漫记》闻名世界的美国记者埃德加·斯诺共同署名敬献挽联:

译著尚未成书,惊闻殒星,中国何人领呐喊;

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

鲁迅丧礼出殡时,他又担任司仪主持公祭,并与巴金、胡风、萧军、黎烈文、黄源、靳以、张天翼等为鲁迅的抬棺人,可见与鲁迅的关系之密切。

在1936年11月鲁迅逝世不久和1967年7月姚克先后撰写发表了《痛悼鲁迅先生》和《从憧憬到初见——为鲁迅先生逝世三十一周年作》两篇深情痛悼大师的纪念文章。在前文中,姚克讲到一件令他感动的事,他当时才认识了鲁迅不过一个月,因为知道小姚很想见见上海文坛上的人物,鲁迅就特地专门到一家饭店作东请了一次客,邀请了许多一流作家,并给他一一介绍。记得那天到的有茅盾、黎烈文、田汉、丁玲、郁达夫、适夷等十几位。不久就发生了丁玲失踪事件,一时风声很紧张,有许多作家都避到别处去了,但他却仍然和姚克通信来往,有时还到姚克的寓所来,或一同出去。

另外文中有这样两段话我读后特别感动:“我既不是左翼作家,又没有什么政治的信仰或色彩,但他却坦然不疑,深信我是不会加害于他的。”“我始终没有加入任何政治性质的文学团体,更没有做过任何政治的活动,但他却并不因此而瞧不起我,或说我没出息。他只说过:‘其实只要写出实情,即于中国有益,是非曲直,昭然具在,揭其障蔽,便是公道耳’。”这是一种多么高尚而深刻的情怀呵。

而《从憧憬到初见——为鲁迅先生逝世三十一周年作》一文是他1964年发表于台北《纯文学》第七期,意义更是非同一般。因为当时台湾的“戒严令”尚未解除,鲁迅的书还是禁书,也不可能下面谈论鲁迅。《纯文学》敢于冲破这个禁忌,刊发鲁迅油画像和此文,虽然出于主编林海音的胆识,但姚克撰文让广大台湾读者认识鲁迅,更是功不可没。

这是一个二十多岁的文学小青年和一个五十出头的大文豪之间的交往,真正的忘年之交。

鲁迅先生灵柩前去下葬时,多位作家亲手扶棺送别

二、《清宫秘史》前后

姚克在20世纪30年代,曾担任温源宁主编的上海英文刊物《天下》月刊编辑。那家创刊于1935年8月,由中山文化教育印行的《天下》月刊被誉为“民国以来水准最高的英文学术刊物。”在当时蛰居亭子间写作的眼中,他们都是西装革履“崇洋媚外”的“高等华人”。编辑部布置得像个文艺沙龙,编辑有林语堂、全增嘏等著名学者教授,姚克是最年轻的编辑。他在那里先后把曹禺话剧《雷雨》、昆剧《贩马记》和京剧《打渔杀家》等译成英文,又翻译出版了萧伯纳剧本《魔鬼的门徒》的中译本。同时还担任明星电影公司的电影《清明时节》的编剧。抗战爆发,姚克参加“中华全国戏剧界抗敌协会”,赴莫斯科参加苏联戏剧节,又到美国耶鲁大学钻研戏剧,从而成为中国戏剧界名副其实的新锐。

1940年姚克从美国耶鲁大学进行戏剧深造回到上海后,一面在圣约翰大学执教,一面与费穆、黄佐临等合作创建了“若干剧团”,大力推进“孤岛”话剧运动。先后创作了历史剧《清宫怨》《楚霸王》和《美人计》,还创作了现代剧《银海沧桑》。《清宫怨》1941年7月由大导演费穆(亦苏州人)执导上演,大受沪上“孤岛”观众欢迎,连演3个多月之久。

在后来出版的《清宫怨》单行本代序《独白》中,他写道“把史实改编为戏剧,并不是把历史搬上舞台;因为写剧本和编历史教科书是截然不同的。历史学家所讲究的是往事的实录,而戏剧家所感兴趣的只是故事的戏剧性和人生味。”1948年,姚克将话剧《清宫怨》改编成电影文学剧本《清宫秘史》,并由著名导演朱石麟修改后拍成影片搬上银幕,舒适饰演光绪皇帝,周璇饰珍妃,唐若青饰西太后,洪波饰李莲英,在香港上映后引起轰动。

1950年3月,《清宫秘史》在北京、上海等大城市上演,颇受好评,誉为爱国影片。后来,《清宫秘史》被扣上“卖国主义影片”的罪名,姚克也被视为罪大恶极的“卖国主义者”。

此后,国内所有的关于电影文学的出版物中再也没有提到姚克其人其作品,包括《中国电影百年》《中国电影史》或《民国影坛纪实》《上海影坛话旧》等等之类的出版物中,皆不见其踪影,只有1981年由中国电影出版社出版的程季华主编的《中国电影发展史》第二卷中讲到了永华公司拍的第一第二两部电影《国魂》(吴祖光编剧)和姚克编剧的《清宫秘史》,并有大量叙论文字,但其政治水平尚停留在“文革”时期。1995年,由中国电影艺术研究中心和中国电影资料馆编著,珠海出版社出版发行的《中国电影图志》刊登《清宫秘史》的两幅剧照,编剧姚克、导演朱石麟和舒适、周璇、唐若菁及摄影庄国钧等几位主创都有,特别是导演朱石麟不仅有肖像照片,还有一段文字介绍。一位叫方保罗(中国电影资料收藏家和研究者)的美国人编著了一本《图说香港电影史》于1997年在香港三联书店出版发行,在此书《银幕上的中国王朝》一章中用一个整版的篇幅刊登了两幅介绍《清宫秘史》的电影剧照,其中一幅周旋饰演珍妃的特写剧照,是刊登在1948年11月1日的娱乐戏院出版的《娱乐半月刊》封面上的,在简短的文字注释中写道:“《清宫秘史》堪称为朱石麟导演的代表作之一。朱是上海和香港电影史上的著名导演。”还写道:“永华第二部影片《清宫秘史》(1948),不仅是那个时代最大型的国语片,而且是最具争议的影片。该影片反映的是清末宫廷中的勾心斗角及风流韵事,曾被批评为‘违背历史’,在文化大革命中还受到严厉批判。然而在上演时,该片在香港和大陆都引起轰动。”

但许多和他同时代同城的作家文人,甚至在几个专门撰写文坛人文轶事的著名作家的汗牛充栋的文字作品中也找不到关于姚克其人其作其事的一点痕迹。只有在鲁迅的另外一个朋友孔另境的女儿孔海珠编辑的《痛别鲁迅》(2004年由上海社会科学出版社出版)一书中,不仅将姚克作为鲁迅出殡时的十几个抬棺人之一记入书中,且还附有姚克抬棺时的照片。也算为姚克为历史留下了一点真实痕迹。我在读《坐忘斋新旧录》书和撰写此文时,老是想到一个问题,尽管姚克非党非派,非左非右,没有拿枪上过前线或和日本鬼子拼过刺刀,或做地下工作贴过抗日传单,不过从他的每一篇充满了正义、善良和诚实的文章中,从鲁迅和他的友好关系中,不难感到姚克至少是一个始终反对侵略,热爱国家和人民,坚持正义的正直善良诚实独立思想有原则有坚持的文化人。

“文革”结束后,姚克才得以恢复名誉,《清宫怨》剧本再版重印。

1980年春,中共中央组织部作出结论:“姚克在三十年代有进步倾向,在中外进步文化交流方面出过力,没有反动表现。”为了恢复姚克的名誉,全国各大报刊发表了公正评价姚克的文章,北京人民文学出版社也重印了《清宫怨》的剧本。中国对外翻译出版公司还出版了他翻译的美国著名剧作家阿瑟·密勒的名剧《推销员之死》。

朱正是我国著名的研究鲁迅的专家,除了曾经作为《鲁迅全集》编注者之一,还撰写出版了不少关于鲁迅研究的专著,如《鲁迅传》《鲁迅论集》《鲁迅回忆录正误》《一个人的呐喊》《鲁迅图传》《鲁迅三兄弟》《重读鲁迅》(与邵燕祥合著)《被虚构的鲁迅》等,特别是在2010年由东方出版中心出版的《鲁迅的人脉》一书中有一章题目就是《鲁迅交往中的右派分子》,作者写道:“我们无法知道,要是那时鲁迅还活着,会不会被划为右派分子。我们确实知道的是,在他的交游中,确实有一些人后来是被划为右派分子了。像冯雪峰、丁玲、聂绀弩、黄源、徐懋庸、施蛰存、江丰、刘岘等人,大家都知道,就不用说了。”接下来他主要写了陶冶公、李小峰、王捷三、傅筑夫、李世军、章锡琛(雪村)、陆晶清、沈孜研、陈学昭、宋云彬、张孟闻、王余杞、董每戡、魏猛克、许杰、张松如、陈沂、刘惠之、李又然、黄药眠、李长之等人与鲁迅的交往及后来的遭遇和经历。我曾将《坐忘斋新旧录》中姚克与鲁迅交往的情况写信告诉过朱正先生,不知是否可能在此书重印时增补入书。朱正先生回信说,他对姚克没有研究,材料不多,并建议我据此写出文章来。我才动了笔写了此文。

三、三生花草梦苏州

姚克为什么自称是苏州人。姚克(1905~1991),原名姚志伊,学名姚莘农。他祖籍安徽歙县,姚家本来是安徽的一个大族,但到太平天国之前,祖父这一房已定居杭州,祖父和父亲都在清朝为官。但他出生在既非安徽也非杭州的厦门,母亲为苏州人。因从小在苏州长大,讲一口苏州话,自称苏州人。晚年撰文明确表示“苏州是我故乡”。20世纪20年代末,姚克在苏州东吴大学读书,先读法科,出去工作两年后,再回东吴大学文学系。嗜戏剧,课余主持“东吴剧社”,为戏剧家吴梅教授的学生,会唱昆曲,熟习中国戏曲历史理论,兼精英语,并终身与文学和戏剧结缘,是电影《清宫秘史》的编剧,也是原作话剧《清宫怨》的作者。

关于他自称“苏州人”的话题,专门写过一篇《籍贯与故乡》的文章,写到虽然他原籍安徽歙县,但祖父早已定居杭州,而他的母亲是苏州人,所以他们在苏州买了一处房子作为久居之计,这所房子就是他的老宅,苏州就是他的老家所在地。他从7岁起一直在苏州生活成长,直到在东吴大学毕业,除了有几年在上海念书外,绝大部分时间生活在苏州。非常重要的一点是,苏州的“吴侬软语”是他唯一讲得纯粹的方言。虽然他的沪语、粤语、国语他都能讲,但苏州话、常熟北门外的乡谈说得相当地道,所以论口音,他只能是苏州人。另外,他认为根据男女平权之理,从母籍也应该是可以的。而且,“中国人能以苏州或杭州为籍贯,应该是很值得自豪的事。”还有,无论他在哪里,“我在寂寞无聊的时候,心里怀念的不是歙县和它雄奇的黄山,不是杭州的西湖或厦门的鼓浪屿,也不是我曾经久住的上海和它不夜的繁华。我念念不忘的只是消磨了我的童年和少年的苏州。当年我对苏州一点不稀罕:想不到在羁旅之中会这样萦回在我的心头。我曾经居留过的地方——如上海和北京——有时候固然也会浮现在我的梦忆中,但总不像苏州那么亲切,那么可爱,那么温暖。”

姚克在此文中写到,“譬如说,苏州的塔要数北寺塔最巍峨,保存也最好,我非但登临过多次,而且还在第九层的壁上题过诗。可是最使我怀念的倒是定慧寺巷的双塔,因为它离我家很近,一出大门就望得见它一对笔似的塔尖矗立在不远的天空。定慧寺圮废已久,没有和尚也没有香火,我曾和五弟六弟带着电筒和布袋,夤夜爬墙入寺,攀缘到塔顶上去捉野鸽和八哥。这是很危险的勾当,幸喜我们那时只有十几岁,身轻如燕,手脚敏捷,所以每次都满载而归,从来没有出过岔儿。上海、杭州、北京、香港,和其他我曾经到过的地方都有塔,但对我个人可没有一个比得上双塔那么亲切;那些塔是人人所得而有之,唯有双塔是我的。教我怎么能不怀念它?”

他还写到了苏州老家的花园和花园中绿萼梅的清香,杏花、桃花、石榴、芍药、牡丹,挨一排二的开花,和兄弟爬树采桑椹、取鸟卵,贪吃还没有成熟的生果,特别是咬柿子的难忘经验,还深情写到苏州土产的鸡头——亦称芡实的故事:专门乘船去葑门外的南塘,看乡下小姑娘坐在木桶里在水中采鸡头、剥鸡头,在红泥小炭炉上用白色的瓦罐煮鸡头的情景。并感叹道:“这种口福大概这一辈子不会再有了。”

如此的乡思乡愁之情,教人读了如何不感动!

最后他写道:“多年来我一向自称为歙县人,但精神上,我是属于苏州的。一个人如果能有一个籍贯又有一个故乡的话,我可以说歙县是我的籍贯,苏州是我的故乡。”

1969年春夏,姚克到美国夏威夷大学执教“现代中国文学”和“中国哲学史”,后来又到旧金山,任教于太平洋大学卡利逊学院及旧金山州立大学,专门教授东方文化,从文化艺术到戏剧,从东方哲学到中国历史,他以渊博的学识和独到的见解,得到了无数师生的敬仰和爱戴。他曾以庄子的哲学思想,创作编写了话剧《蝴蝶梦》,自任导演,由学生演出。通过戏剧形式,让师生们了解和深刻领会中国古代哲学思想的精深博大。同时,他还把美国著名话剧《推销员之死》译成中文,由学生用中文演出,让东西方文化进行比较和通融。

值得一书的是在1974的春天,在耶鲁大学任教的“合肥四姐妹”或“姑苏张氏四姐妹”中的小妹张充和第二次到哈佛参加曲会。她首次到哈佛大学演唱崑曲是在1968年春季,那回她与女弟子李卉一起演出了《思凡》和《牡丹亭》中的《游园》。这次曲会是在哈佛赵如兰教授(即赵元任的女儿)的家中进行的。会上由姚莘农先生唱曲,充和则吹笛伴奏,表演的是《金雀记》里的《乔醋》一出中的《太师引》一曲,内容描述的是晋代才子新官上任,十分得意,正派人接那分别多年的原配夫人井文鸾,却同时接到了从前情人巫彩凤托人送来的一封信函。《太师引》一曲唱的正是那封情书:

顿心惊,蓦地如悬磬,止不住盈盈泪零。

记当日在长亭分袂,问归期细嘱叮咛。

却原何身罹陷阱,犹幸得保全躯命。

劈鸳鸯是猖狂寇兵,最堪怜蓬踪浪迹似浮萍。

曲会四天后,姚先生特地到耶鲁拜访充和与她的先生傅汉思,得到热情款待,才有机会用毛笔将此曲抄录在充和的《曲人鸿爪》画册中,并题款识,自称数十年未唱《乔醋》的《太师引》一曲,当天在哈佛曲会中,幸得充和用“自制银管”吹笛伴奏,并得她不断提示,“方能毕曲,庶免曳白之讥焉”。款识中还提到充和与他的胞妹姚志民是苏州的崑曲同期(老曲友),同时,对充和与汉思的热心招待很是感念,他乡遇故知,觉得友谊之情至为温暖:“余自波士顿赴新港(即纽黑文),充和设榻相待,复以自作之佳肴饷我。数年来远客斯土,羁旅生涯,已不知姑苏之温暖,今日始如坐春风里也。”大约,因为他们虽然都自称苏州人,但祖籍都是安徽,所以他在落款时作“古歙姚莘农”。此事在多年前广西师大出版的《曲人鸿爪——张充和曲友本事》一书中有专门记述。

不过,姚克离开大陆后,特别是到了大西洋彼岸的美国,与家乡长期信息不通,他甚至不知道自己已经沉冤得雪。尽管思乡之心日切,还终日忧心忡忡,担心当局是否可以让我回来?

1958年版的《鲁讯全集》中注释中说姚克“投靠国民党反动派”“大陆解放时逃往海外”。1981年全国对过去的不实帽子给予平反,《鲁迅全集》写了新注释,实际上也是一种平反。人民文学出版社写了封信给姚克,承认以前“内容失实,使先生蒙不白之冤”,认定“先生与鲁迅有较深的交往,并在传播鲁迅的作品方面做过相当有益的工作,我国人民是不会忘记的,并希望看到你写的有关这方面的回忆文字。这样的文字国内由我们发,也可以起到为先生挽回影响、替我们改正错误的作用”,云云。

上官云珠与姚克的婚纱照

可惜这封信姚克没有能够见到。因出版社无姚克的地址,就寄给了在香港做统战工作的罗孚。罗孚也无姚克地址,后来又幽居北京十年,此信就压了下来。

直到1991年6月,姚克才和国内的六弟姚志曾接上联系。在他给六弟的一封信中说:“长吉诗最晦涩难解,自来注家都不能识其庐山面目,十余年来,长吉最难解之‘诗谜’(钱钟书语),兄居然能通解百分之九十九,可使读者称快。”而且已经将此整理出了一部约25万字的书稿,并“思于上海排印”。准备带回国至上海印行,这对于一位八十多岁的老人而言,无疑是一件了不起的学术成果。

从他最后的两封来信中,字里行间,充满了对家乡的眷念,并计划于第二年春返回中国,在苏州居住一段时间,完成他的《李长吉诗歌集校注》初稿的结尾工作,同时筹划在内地出版。然而,就在他准备将要回国前夕,竟因偶染小疾而致不起,于当年(1991年)12月19日病逝于旧金山,享年87岁。这一生的漂泊的游子,终究未能回到自己魂牵梦绕的家乡!

就这样阴差阳错,铸成了一代文学才子的千古遗恨。

根据台湾作家蔡登山所写《洋才子姚克一生漂泊》一文,姚克自1948年秋到香港后,历任香港中文大学、新亚书院、联合书院教授、中文系主任、文学院院长。他在香港住了21年,直到1969年春,才应美国夏威夷大学之聘,去了美国。有一位与姚克交往颇多的香港作家王敬羲在后来回忆姚克离港前的日子时写道:“看姚先生写稿,是我毕生难忘的事。姚先生穿长袍(年轻时总是西装革履),去到半岛酒店大堂咖啡座那类地方是很受众人注意的。我总是陪他找一个角落坐下来,为他点了他心爱的咖啡,然后留他在那里写稿。当然要事先准备好浅格子的大稿纸。从下午两时到四时半,姚先生大概可以写二千多字,有时我五时前回到咖啡座,姚先生已将一篇稿写完。问他是不是写累了时,回答总是‘不累’。”这期间,王敬羲还帮他出版了《清宫秘史》《陋巷》《坐忘集》等书。但王敬羲说:“为先生出书,更学到不少为人处事的道理。一本书的三校,姚先生坚持自己校阅,一字不苟,从头看到尾。记得赶着出版《陋巷》时,正逢大暑,他老先生仍一袭长衫,只是把袖管卷高一些,在印刷厂狭小的房间,一坐就是三、四个小时。虽然挥汗如雨,从不曾听过他有任何怨懑之词。”

其实,20世纪50年代,姚克在香港戏剧文化界是个很有影响力的人物。他除了继续倾全力倡导话剧运动,不但创作了大获好评的历史剧《西施》《秦始皇帝》和现代剧《陋巷》,还导演了英译《雷雨》,撰写了大量颇有见地的话剧和电影评论文字。同时,他在联合书院执教,钻研明清戏剧,发表了《明清戏剧散论》《〈出使中国记〉之戏剧史料》等论著论文,又钻研希区柯克、奥尼尔和法国现代剧,发表了《关于希治阁及其他》《论法国的现代剧》等论文,均自成一家言。后又执教美国夏威夷大学,并翻译了阿瑟·密勒的名剧《推销员之死》,并对李贺诗歌作了精深的研究。作为戏剧家的姚克,是香港二十世纪五六十年代话剧运动成就卓著的代表性人物,成就卓著。

姚克一生有过三次婚姻过程:第一位是他当年滞留英伦时所认识的英国女子,后带了一个孩子离开姚克回了英国;第二位是著名的演员苏州籍美女上官云珠,1943年,离婚的上官云珠与姚克在北京结婚,翌年生下女儿姚姚,但1946年他们就结束了这段不长的婚姻;1947年,姚克和他的第三任太太吴雯在南京举行盛大婚礼,曹禺等到场参加观礼,婚后他们共育有五名子女。吴雯于2010年逝世,晚于姚克19年,并合葬于旧金山一个面向太平洋的山坡的墓园内,面对故国,永守彼岸。

1967年11月,香港正文出版社出版了姚克的评论集《坐忘集》,1971年和2004年国内两家出版社先后出版了由姚克翻译的美国阿瑟·密勒的名剧《推销员之死》。

2011年10月,中国国际出版集团海豚出版社在1980年内地重印《清宫怨》三十年后,终于由现代文学史专家陈子善教授编辑出版了姚克的随笔集《坐忘斋新旧录》。

姚克墨迹