自我建构对消费者促销方式偏好的影响

2018-03-05王大海

段 珅,王大海,姚 唐,邱 琪

1 天津工业大学 经济与管理学院,天津 300387 2 北京航空航天大学 经济管理学院,北京 100191 3 首都经济贸易大学 工商管理学院,北京 100070

引言

促销作为企业常用销售手段之一,其形式呈现多样化,“满199减100”“买一送一”“买冬衣,送礼品”等各种各样的促销信息随处可见,然而这些促销方式多以消费者自身获益为出发点。随着消费者社会责任意识的提高,面对促销活动时希望满足自身利益的同时兼顾社会利益,这就促使以捐赠为目的的促销方式不断出现。与打折促销相比,捐赠促销是通过捐赠方式与他人或团体联系,以提升消费者自我形象的社会识别过程,其直接的受益实体是社会机构或慈善机构,而不是购买者自身[1]。已有研究表明,不同自我建构的消费者对打折促销与捐赠促销的偏好不同,即独立自我建构的消费者偏好打折促销,而依存自我建构的消费者更偏好捐赠促销[2],原因在于打折促销与捐赠促销存在显著区别,传统的折扣产生对购买者有利的结果,而捐赠促销触发受益实体是购买者以外的社会事业或慈善企业[3]。依存自我建构的消费者更倾向于捐赠促销,原因在于这样提供给他人的优势要比给自己多[4]。而打折促销主要受益者是支付者本人,这些交易目标与独立自我建构更匹配。虽然已有研究给出了相应理论解释,但仅从消费者建构特征和行为选择关系视角考察消费者促销方式的偏好行为,未对其内在作用机制和关系路径进行对比研究,且这种偏好关系是否因其他因素而改变也未得到解释。然而,明确消费者对不同促销方式偏好的内在机制,对指导企业制定合理促销手段,以求在激烈市场中赢得竞争起关键作用。因此,有必要对不同特质消费者促销方式偏好的内在机制进行深入研究。

1相关研究评述

1.1自我建构

作为理解和认知自我的一种方式,自我建构(self-construction, SC)指个体对自己与他人关系的认知,即认为自己多大程度上与他人相关或者分立,可分为独立自我建构和依存自我建构两个维度[5]。早期学界关于自我建构的研究主要集中于个体自我建构的形成原因,多从人口统计特征和文化背景视角展开。HOFSTEDE[6]的研究表明,西方国家的男性比女性表现出更多的独立自我建构人格;CROSS et al.[7]在此研究的基础上进一步拓展研究,发现东方国家个体比西方国家个体表现出更多的依存自我建构人格。这些研究虽为区分消费者自我建构提供了理论依据,但未进一步分析区分结果对后续行为影响的机理。近年来,研究多集中于自我建构对顾客行为的影响,MANDEL[8]认为个体激活依存自我建构比激活独立自我建构时,在财政选择上更多追求风险,在社会选择中更多规避风险。长时间来,学者们认为依存自我建构个体更多地表现出风险规避行为,但研究表明不同自我建构的个体风险偏好取决于风险的分类。LALWANI et al.[9]研究表明,依存自我建构消费者比独立自我建构消费者更倾向于用价格信息判断质量,他们更有可能认识到产品元素之间的相互关系;CHEN[10]基于价格判别视角发现内部参考价格对独立自我建构消费者价格评价有重大影响,而外部参考价格对依存自我建构消费者价格评价有重大影响。上述研究解释了不同自我建构消费者信息处理机制的差异,即依存自我建构个体倾向于将信息进行整合,寻找信息之间的联系,以他人给予的参考信息作为决策依据;独立自我建构个体更希望依靠自我对信息进行加工,并依据加工后的信息进行决策。

由上述可知,虽然已有研究表明不同自我建构的消费者对风险偏好(风险倾向规避)、信息处理(价格质量判断及应对价格线索)等行为产生差异性影响,但针对不同自我建构消费者的促销方式偏好行为差异性的研究尚不足,且促销方式本质上是一种信息刺激,会造成不同自我建构消费者的信息加工差异。本研究基于信息加工和行为选择视角,以打折促销和捐赠促销两种不同性质的促销方式为研究对象,探究独立自我建构和依存自我建构消费者面对两种差异化促销信息时会采取何种信息加工机制,以及这种信息加工机制对后续选择偏好行为产生何种影响。

1.2调节定向

个体为达到特定目标会努力改变或控制自己的思想和反应,这一过程被称为自我调节[11]。个体在实现目标自我调节的过程中会表现出特定的倾向,即调节定向(regulatory focus, RF),根据个体动机导向分为促进定向和防御定向[12]。AAKER et al.[13]最早将该理论引入消费情景下探讨,此后便涌现出大量消费行为领域的实证研究。具体研究集中在两方面:一方面,调节定向可作为消费者自身特质对其消费决策产生影响,不同调节定向特质的消费者,在风险规避选择[14]、信息搜索方式[15]和品牌评价[16]等决策行为上存在差异性。但上述研究仅从个人特质与行为关系差异视角展开,未考虑其他因素在该关系中的作用。另一方面,调节定向可通过激活消费者说服知识从而影响营销说服效果。尹非凡等[17]在整合前人研究的基础上,发现调节定向可通过直接作用、调节关联效应和调节匹配效应3种途径决定信息的说服效果。直接作用是指不同调节定向个体采用的信息加工方式并不一致,即促进定向个体更依赖于情感因素,故采用启发式加工;而防御定向个体更依赖于认知因素,采用系统性加工[18]。直接作用其实质还是将调节定向作为一种人格特质进行研究。调节关联效应和调节匹配效应是信息内容与个体目标相对应的两个阶段,是基于信息描述方式差异所造成的说服效果变动。调节匹配效应是基于过程的信息匹配,有别于基于结果的调节关联效应。此外,SIMMONS et al.[19]总结出调节匹配影响说服效果的3种机制,分别是正确感、加工流畅性和影响精细加工的可能性。

由上述分析可知,调节定向理论对解释消费者行为起重要作用,且对信息说服效果产生一定影响。具体而言,从个人视角出发,调节定向可分为促进定向目标和防御定向目标。而从信息视角出发,可分为促进定向信息和防御定向信息。基于本研究背景,自我建构已作为消费者特质变量进行研究。当消费者面对两种不同促销方式信息时,其对于信息的加工和甄别实质是将信息与自我目标相匹配的过程。因此,本研究关注调节定向对信息说服效果途径中的调节匹配效应,并将其分为促进定向信息和防御定向信息。

1.3自我建构-感知风险

依据调节定向理论和信息框架理论,同样的信息采用不同调节定向框架的描述方式对消费者说服力不同。促进定向信息采用正面描述方式强调获得什么样的利益和好处,防御定向信息采用负面描述方式强调避免什么样的损失[20]。从自我视角看,独立自我建构个体偏爱于通过促进定向目标提升自我,依存自我建构个体偏爱于通过防御定向目标提升自我[21]。从信息描述角度,将信息描述成获得和损失两种状态,可以改变人们对事情的风险认知[22]。由于两种调节定向信息描述方式的差异,造成不同自我建构个体对风险产生差异化判断。相对于独立自我建构,依存自我建构个体致力于与社会需求融合,有时为了遵守群体规范,更倾向于依赖别人的信念做决策,从而规避风险,导致依存自我建构个体更偏好规避损失的防御定向信息描述方式[23];独立自我建构个体做决策时更相信自己的判断,关注决策事件的获得结果,对促进定向信息更为敏感,偏好风险寻求型决策,做决策时更喜欢经历风险。此外,促销方式之间的本质差异加深了这种风险感知程度,例如,与非货币型促销相比,面对货币型促销时,产品支付价格的改变引起消费者更高的感知风险[24]。

商家希望通过促销活动吸引消费者进行产品购买,但促销信息不同的描述方式和促销本质差别又导致不同建构的消费者感知风险差异,这种感知风险最终影响消费者行为决策。虽然已有研究认为消费者在面对不同促销情景时产生感知风险差异,但对于如何平衡促销活动与不同建构类型消费者感知风险的关系并未给出解答。基于此,本研究希望在已有研究基础上,通过梳理变量关系和对比路径,找到相应方法平衡促销活动与消费者感知风险的关系。

1.4自我建构-感知稀缺

商家除单纯运用促销方式外,为提高消费者购买意愿,在进行促销活动时,往往会设定一些购买限制。促销限制通过有限可得性信息突出产品稀缺性[25],产品稀缺性属于稀缺性线索,会增加消费者对产品的独特性感知[26]。这种稀缺性线索促使消费者认为获得该产品可以让自己更加与众不同[27],导致致力于树立自身独特性形象的独立自我建构消费者增强对稀缺产品的偏好,从而带来更强的稀缺感知[28]。对于有意愿融入大众的依存自我建构消费者,他们将避免购买由于有限供给而导致独特性的产品,因为这些产品没能对其他购买者的行为提供任何线索[29]。已有对促销的研究多从单一视角出发,如比较不同促销方式的促销效果,或探究促销限制在不同促销情景下对消费者购买意向的影响,鲜有学者将促销方式与促销限制进行整合研究。现实生活中商家为保证促销效果,不仅采用简单的促销方式,往往在促销活动中设定一些购买限制,如限时打折、限量赠品等。基于此,本研究聚焦促销限制引发的感知稀缺性对不同自我建构的消费者促销方式偏好产生的影响,并进一步解释这种影响机理。

2研究假设

2.1自我建构、调节定向与促销方式的关系

由已有研究可知,不同自我建构消费者在购物情景中会激活不同的调节定向目标,这种兼容目标的激活过程会影响消费者后续的行为决策。大量研究表明自我建构对社会行为的影响受到调节定向的中介作用。ZHANG et al.[30]认为自我建构对于富裕和贫穷的选择评估影响是由促进或防御定向推动的,拥有独立自我建构和促进定向的个体感知富裕选项比贫穷选项更具吸引力,而拥有依存自我建构和防御定向的个体更容易被贫穷选项吸引,且中介分析揭示了自我建构运作是通过激活调节定向发生的。KWON et al.[31]测试消费者暂时性自我建构对调节定向目标框架构成的产品评价信息的评估影响,结果表明,以促进定向信息呈现的产品评论比防御定向信息呈现的产品评论对独立自我建构消费者更具吸引力,依存自我建构消费者对以防御定向信息呈现的产品评论更感兴趣。该研究同样强调了调节定向在自我建构对产品评价关系中的中介作用。因此,本研究认为自我建构对促销方式的选择影响受到调节定向的中介作用,且调节定向在本研究中作为一种促销信息的不同描述方式,即不同调节定向信息与促销方式结合形成营销信息框架。

促销方向以不同调节定向信息描述方式呈现时会影响消费者处理信息的方式和所需要的认知资源,产生不同的交易效用,进而导致不同的促销效果[32]。因此,促销信息以不同调节定向信息描述方式呈现时会对消费者处理该促销信息造成差异性影响。根据AAKER et al.[13]的研究,当信息被呈现在一个与调节定向相匹配的框架,比不匹配的框架会导致更大的说服效果。LEE et al.[33]的研究表明,个人拥有独立自我建构更容易被促进定向信息所劝说,拥有依存自我建构更容易被防御定向信息所劝说。综上,本研究推断独立自我建构消费者选择打折促销方式,其可能原因是将打折促销作为一种促销信息与促进定向信息相匹配,因为该促销方式会带来对自己有利的结果,是自身利益的获得和进步。而依存自我建构消费者选择捐赠促销方式,是将该信息与防御定向信息框架结构相匹配,且这种匹配发生在说服或决策任务之内,使个体体验到的是一种整合性的匹配体验,即整合性调节匹配[17]。因此,本研究提出假设。

H1调节定向在自我建构与促销方式选择的关系中起中介作用,并与促销方式形成调节匹配效应,即拥有独立自我建构的消费者认为促进定向信息更具说服力,更容易选择以促进定向信息呈现的打折促销方式,拥有依存自我建构的消费者认为防御定向信息更具说服力,更容易选择以防御定向信息呈现的捐赠促销方式。

2.2感知风险的调节作用

HAMILTON et al.[34]发现独立自我建构个体聚焦于促进目标,偏好风险寻求型决策,依存自我建构个体聚焦于防御目标和避免风险。当感知风险较低时,消费者没有刻意去规避风险,而在自己所能承担的风险范围内,尽可能使自己的购买决策效益最大化。与打折促销相比,捐赠促销是对消费者自身利益最大化的决策,故当感知风险较低时,会强化消费者对打折促销方式的喜好程度,弱化消费者对捐赠促销方式的喜好程度。并且相对于防御定向信息,促进定向信息展现出的获得和收益倾向,在感知风险较低时会促使消费者对促进信息有更高的关注度,这使强调自身获益的促进定向信息在消费情景中更具说服力,即感知风险较低时,会强化以促进定向信息描述的打折促销对独立自我建构消费者的吸引力,会弱化具有防御定向信息的捐赠促销对独立自我建构消费者的吸引力。当个人感知到高风险时,消费者会把注意力放在消极方面并提高警惕,这与防御系统一致[33],表明当消费者感知风险较高时,会增强防御定向信息说服力,同时减弱促进定向信息说服力。而且风险较高时,消费者并非单纯基于自身利益取向选择促销方式,而是衡量不同促销方式带来的利益风险,与捐赠促销相比,打折促销所带来的折扣信息模糊性给消费者带来了更高的风险感知。消费者为了规避信息不确定性带来的决策风险,会转向选择捐赠促销方式,这导致独立自我建构消费者对促进定向信息的打折促销方式偏好减弱,增强依存自我建构消费者对防御定向信息捐赠促销的偏好。本研究推断感知风险会调节自我建构对促销方式选择的中介作用。因此,本研究提出假设。

H2调节定向对自我建构与促销方式偏好之间关系的中介作用受感知风险的调节。

H2a当感知风险较高时,防御定向信息强化依存自我建构消费者对捐赠促销方式的偏好;

H2b当感知风险较低时,促进定向信息强化独立自我建构消费者对打折促销方式的偏好。

2.3感知稀缺的调节作用

卢健飞等[35]研究表明,调节定向中的防御定向在稀缺感与实用品选择的关系中起中介作用。即当消费者的资源稀缺感被唤起时,消费者会启动防御定向目标,进而倾向于选择实用品。当消费者面对稀缺信息时,需要使用更多的认知资源处理稀缺信息,导致消费者对稀缺信息的处理动机更高。在高处理动机的情形下,防御定向信息更具影响力[36]。由此可知,在感知稀缺较高的情况下,消费者会激活防御目标,且防御定向信息比促进定向信息对消费者更具吸引力。同样,如果消费者感知稀缺较低时,消费者在面对没有限制的促销信息时不需要消耗过多认知资源去处理促销信息,这时消费者对促销信息的处理动机较低,导致防御定向信息的劝说力下降,促进定向信息更能吸引他们的注意力。

ROUX et al.[37]认为强调资源稀缺会激活竞争源头,而这种竞争源头引发的消费者感知稀缺性会促进个体通过利己行为增强自我福利。资源稀缺使消费者偏好于实现他们自身利益,远离实现他人利益。当消费者面对促销信息中的促销限制时感知到其产品的稀缺性,这种稀缺效应会激发消费者竞争性,从而选择更有利于自身利益的促销方式。所以会增强消费者对于利己促销方式(即打折促销)的偏好程度,弱化消费者对利他促销方式(即捐赠促销)的偏好程度。消费者在较低的感知稀缺水平下,会有更多精力关注到他人受益的促销方式,消费者对捐赠促销的偏好程度会提升,对于打折促销的关注度下降。综上,本研究推断在消费者感知稀缺较高的情况下,促销方式的调节匹配效应会出现置反情况,即以防御定向信息描述方式呈现的打折促销信息说服力显著提升,导致独立自我建构消费者对于以防御定向信息描述方式呈现的打折促销方式偏好更强;在感知稀缺较低的情况下,依存自我建构消费者对于以促进定向信息描述方式呈现的捐赠促销方式偏好增强。因此,本研究提出假设。

H3调节定向对自我建构与促销方式偏好之间关系的中介作用受感知稀缺的调节。

H3a当感知稀缺较高时,防御定向信息会强化独立自我建构消费者对打折促销方式的偏好;

H3b当感知稀缺较低时,促进定向信息会强化依存自我建构消费者对捐赠促销方式的偏好。

2.4假设模型

本研究的假设框架模型见图1,下面将通过3个实验检验该假设模型。

图1假设模型

Figure1HypotheticalModel

3数据收集和预实验

预实验的主要目的是选取合适的实验产品以及对相应变量进行操控。

3.1选取合适的实验产品

预实验分为两个阶段,从2017年3月16日至2017年3月30日,历时15天。本研究邀请天津某综合性大学的50名MBA学生参与实验,每位参与者可获得10元话费。其中,男生被试23人,女生被试27人,平均年龄28岁。为了选择合适的实验材料,参照PALAZN et al.[38]提出的“没有明显的享乐性或实用性特征”“与研究样本有一定的相关性”“通常被普通大众购买”“经常有促销活动”“产品的使用不存在性别差异”“是一种不依赖高价格塑造专属形象的产品”“产品足以引起消费者的兴趣”“是一种购买数量可以变化的产品,可供实验设计不同的促销水平”等8条标准,根据此标准本研究选取包、鞋、外套、4G手机、手表和数码相机6件产品。参照李东进等[39]的研究,要求被试评价它们的特殊性、吸引力和自己的兴趣程度。经过评价和甄选,手机最适合用于做测试,且消费者通常根据手机系统功能价值和风险决定是否购买,符合本研究背景。

3.2变量操控

包括消费者自我建构和营销信息框架两方面操控。

(1)自我建构操控

(2)营销信息框架操控

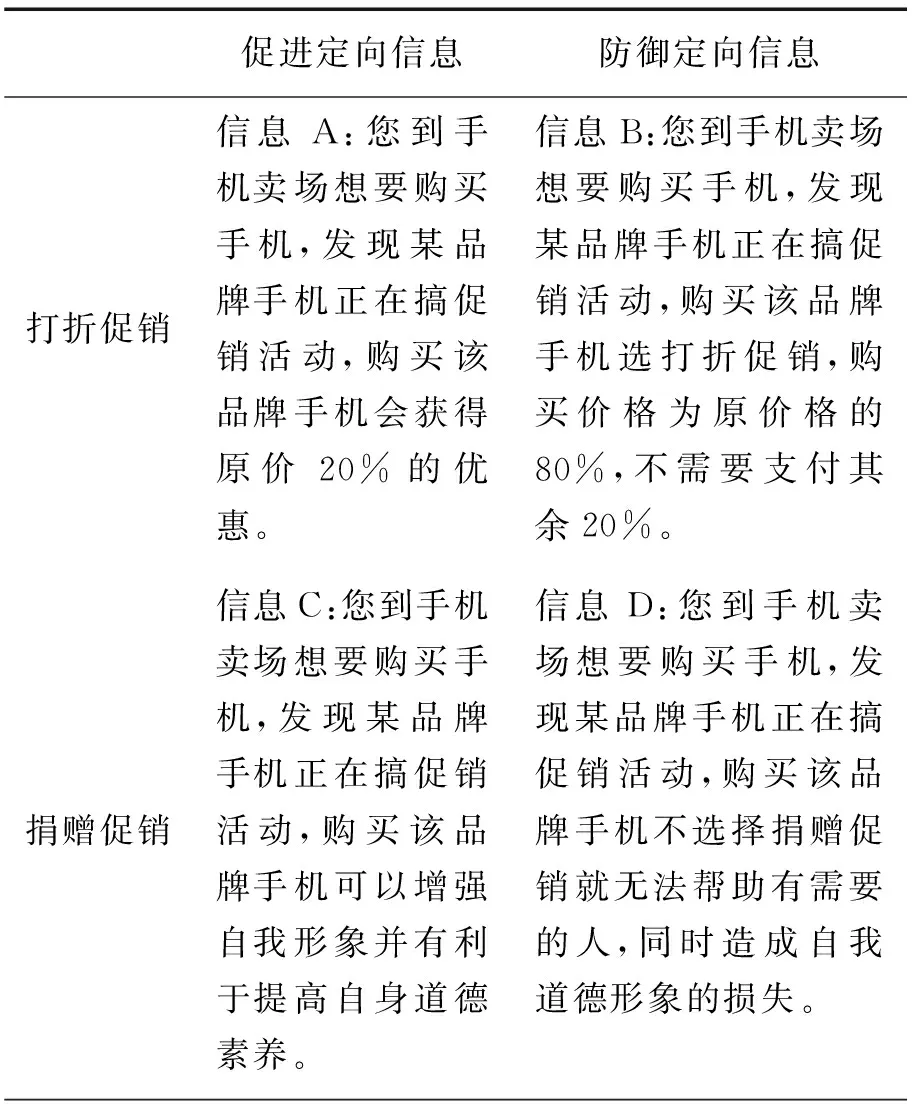

营销信息框架是说服研究中受到最多关注的因素, 也是信息调节定向最常用的操控方式。YI et al.[43]认为,营销信息框架至少可以从结果状态性质、信息叙述效价、益处或危害类型3个方面操控,考虑到其结果状态性质和益处或危害类型为一种客观事实状态,而信息叙述效价由商家发布促销信息内容决定,具有一定主观性,且不同消费者对不同表述方式的促销内容偏好不同,从而导致操控结果不对称。因此,本研究从结果状态性质和益处或危害类型两方面对营销信息框架操控,因为营销信息框架中涉及促销幅度的内容,所以在对营销信息框架操控之前先确定促销幅度。具体方法如下:选取10名经常购买手机的消费者和3名销售手机产品的经销商经理进行小范围访谈,具体访谈主题为您能接受的打折或捐赠程度是多少。为避免本位主义(如消费者自身希望打折幅度越大越好,而经销商希望打折幅度越小越好),本研究对访谈内容得到的促销幅度折中考虑。通过访谈得出以下结论,不管是打折促销还是捐赠促销,不管是从消费者自身利益出发,还是经销商可接受范围,20%的促销幅度都较为合适,这也验证了DELVECCHIO et al.[44]的研究结论。即在促销水平达到或超过20%时,消费者才会改变对产品的购买倾向,但如果促销幅度超过产品价格的20%,促销将会对促销后的品牌偏好有负面影响。综上,本研究选择20%的促销利益水平,即如果消费者选择打折促销,消费者只需支付原价的80%购买产品;如果消费者选择捐赠促销,消费者需要全价购买该产品,由商家将购买金额的20%捐赠给相关慈善机构。确定促销幅度后,对营销信息框架进行操控,具体操控内容见表1。

在正式试验开始前先邀请部分被试对营销信息框架进行评价,以检验营销信息框架操控是否成功,方法如下。

参照WINTERICH et al.[3]对调节定向信息框架的测量方法,用Likert 7点评分法评价营销信息框架中的促销信息,分别为“您认为该信息是:题项1:积极的/消极的;题项2:促进的/防御的;题项3:会使自身获益/会使自身损失”。这3个题项可以测试被试对促销信息框架的感知程度,测量题项1时,1为我感到该信息框架是消极的,7为我感到该信息框架是积极的。题项2和题项3表达含义与其类似,这3个题项的不同得分表示两种状态的转换。为了明显区分不同调节定向信息框架的差异,本研究参照刘磊等[45]的方法,对题项进行修改,将每个题项拆成两个问项,评分方法为,1为不同意,7为同意。

问项1:我认为该信息是积极的

问项2:我认为该信息是消极的

问项3:我认为该信息是促进的

问项4:我认为该信息是防御的

问项5:我认为该信息会使自身获益

问项6:我认为该信息会使自身损失

表1营销信息框架操控Table 1Marketing Message Framing Manipulation

实验开始后,从预实验招募的被试中随机选取40名被试,给他们展示信息A、信息B、信息C、信息D,在阅读后要求他们完成信息框架感知程度测量问项。为判断最终信息框架中的信息到底是促进定向还是防御定向,用3个题项得分均值进行区分,即问项1、问项3、问项5的得分均值代表该信息是促进定向信息的得分,问项2、问项4、问项6的得分均值代表该信息是防御定向信息的得分。

对收集到的数据进行统计分析,结果表明,被试对信息A是促进定向信息的得分高于是防御定向信息的得分,是促进定向信息得分的均值为5.214,是防御定向信息得分的均值为2.817,且在统计上存在显著差异,t(39)=2.453,p≤0.050。被试对信息B是防御定向信息的得分高于是促进定向信息的得分,是防御定向信息得分的均值为5.081,是促进定向信息得分的均值为2.773,且在统计上存在显著差异,t(39)=2.835,p≤0.050。被试对信息C是促进定向信息的得分高于是防御定向信息的得分,是促进定向信息得分的均值为5.544,是防御定向信息得分的均值为2.662,且在统计上存在显著差异,t(39)=3.051,p≤0.050。被试对信息D是防御定向信息的得分高于是促进定向信息的得分,是防御定向信息得分的均值为4.986,是促进定向信息得分的均值为2.067,且在统计上存在显著差异,t(39)=2.952,p≤0.050。

以上结果表明,本研究对营销信息框架的操控成功,并且可以用于后续正式实验研究中。

4研究1:自我建构对消费者促销方式偏好的影响及调节匹配效应

4.1实验对象

研究1从2017年4月1日至2017年5月20日,历时50天。共邀请218名被试,均为北京3所高校的MBA学生,实验开始前先操控被试拥有不同的自我建构,操控结果表明,剔除回答问题出错和问卷漏填的24名被试(视为操控失败被试),剩下被试194人,根据得分可知,独立自我建构被试85人,依存自我建构109人。这些被试的自我建构并未受促销方式操控影响,F(2, 192)=0.674, n.s.。男性被试113人,占58.247%;女性被试81人,占41.753%。被试平均年龄为33岁。

4.2实验描述

通过研究1检验调节定向对自我建构与促销方式偏好关系的中介作用及调节匹配效应。

(1)中介检验实验描述

本研究假设促销方式偏好为因变量,自我建构为自变量,调节定向为中介变量。考虑到自变量为二分类变量,因此通过定义虚拟变量对其处理。中介变量和因变量都为二分类变量,可运用分类变量中介效应检验方法进行检验,具体步骤如下。首先,本研究邀请独立自我建构组和依存自我建构组被试同时阅读通过操控后的营销信息框架内容,使其分别处于4种促销情景,即促进定向信息-打折促销、促进定向信息-捐赠促销、防御定向信息-打折促销、防御定向信息-捐赠促销,阅读结束后要求被试选择最喜欢的一种促销情景,并对这4种促销情景内容评价打分,测量因变量促销内容评价时,借鉴WINTERICH et al.[3]采用3条9点式量表,即“您认为该促销情景内容怎样?1为负面评价,9为正面评价。题项1:好/坏,题项2:积极/消极,题项3:喜欢/不喜欢”。其次,根据不同建构消费者选择促销情景进行编码,设自我建构为自变量,将独立自我建构编码为0、依存自我建构编码为1;设调节定向为中介变量,将促进定向信息编码为0、防御定向信息编码为1;设促销方式偏好为因变量,将选择打折促销方式偏好的被试编码为0、捐赠促销方式偏好的被试编码为1,并将各数据中心化处理。最后,参照张玉[46]和刘红云等[47]中介变量和因变量为分类数据的中介效应检验步骤进行检验,该过程又分为3个子步骤。

子步骤1回归分析。

这一步需要做以下3个回归:

①将自变量通过虚拟变量方法处理,做因变量对自变量的Logistic回归,得到c的估计值以及对应的标准误SEc的估计值。

②将自变量通过虚拟变量方法处理,做中介变量对自变量的Logistic回归,得到a的估计值以及对应的标准误SEa的估计值。

③将自变量和中介变量采用虚拟变量方法处理,做因变量对自变量和中介变量的Logistic回归,得到b和c′的估计值以及对应的标准误SEb和SEc′的估计值。

子步骤2标准化。

将由子步骤1计算得到的回归系数通过标准化的方法转换到统一量尺。

子步骤3计算中介效应。

研究1采用中介变量、因变量为分类变量的中介效应检验方法,之所以没有采用3阶交互效应方法,其原因在于本研究通过文献梳理和逻辑推理,得出调节定向变量为中介变量,并不是简单地验证调节定向与不同促销方式的交互信息框架对不同建构消费者促销方式偏好的影响,故采用分类变量中介检验方法,这样不仅能检验变量间因果关系及影响,还可以检验调节定向变量具体的中介效果。

(2)匹配效应检验实验描述

为检验调节匹配效应,对调节定向与促销方式构成的框架信息之间的匹配作用进行重新编码,1为匹配,0为不匹配,然后进行统计分析。匹配是指消费者选择具有促进定向信息的打折促销,或是选择具有防御定向信息的捐赠促销;不匹配是指消费者选择具有防御定向信息的打折促销,或是选择具有促进定向信息的捐赠促销。

(3)现场实验描述

考虑到被试对促销方式的评价得分与真实消费行为数据存在一定差异,通过收集消费者在真实促销情景下的购买行为数据进一步验证H1。现场实验时间为2017年11月13日至2017年11月27日,历时15天。选择6家某品牌手机专卖店作为数据收集的地点,且各专卖店装饰环境尽量一致,以避免购物环境因素带来的干扰。考虑在真实消费情景下将同一实体店购物的消费者操控为不同建构个体较为困难,故对消费者自我建构分开操控。随机选取其中3家某品牌手机专卖店(编号1、编号2、编号3)作为获取独立自我建构消费者购买行为数据的地点,另外3家专卖店(编号4、编号5、编号6)作为获取依存自我建构消费者购买行为数据的地点。实验开始前先对专卖店的导购人员进行培训,为避免消费者因对潜在实验的察觉而影响最终的数据结果,现场实验全程由培训后的专业导购人员完成。具体操控方法如下:在获取独立自我建构消费者行为数据的专卖店中,导购人员询问每一位进入实体店的消费者:“您自己期望购买什么样的手机(请描述期望购买手机的外观、功能、价格等属性)”“您是否想拥有一个与众不同的手机(由导购人员向消费者阐述如果购买一个与众不同的手机,可以凸显消费者独特的个性)”。为了增加消费者独立自我建构操控的成功率,样本数据的收集对象选择购买过程无家人和朋友陪伴、购买行为决策由自己独立完成的消费者。在获取依存自我建构消费者行为数据的专卖店中,导购人员询问每一位进入实体店的消费者:“您的家人或朋友有没有给您推荐的手机类型(请消费者描述家人或朋友推荐的以及身边人所用的手机的外观、功能、价格等属性)”“你是否想拥有一个符合大众潮流的手机(由导购人员向消费者阐述这款手机是多数人的最佳选择)”。为了增加消费者依存自我建构操控的成功率,样本数据的收集对象选择购买过程有家人或朋友陪伴、购买行为决策参考其他人意见完成的消费者。消费者回答以上问题后,由导购人员推荐给消费者一款某品牌手机,告知消费者这款手机最符合您的需求,但真正实验过程中6家专卖店的导购人员推荐给所有消费者的都是同一款手机,同时告知消费者现在购买这款手机可以参加两类促销活动,一类是打折促销活动,另一类是捐赠促销活动。并将两类促销活动的传单展示给消费者,传单上共包含4条促销信息,其中两条打折促销信息(促进定向信息和防御定向信息描述各1条)、两条捐赠促销信息(促进定向信息和防御定向信息描述各1条)。促销信息与预实验中获得的营销信息框架(见表1)内容一致。由消费者自由选择一类促销活动方式进行手机购买,并询问消费者“该类促销活动中哪一条促销信息更吸引你”。消费者完成手机购买后,邀请消费者填写自我建构测量问卷。以上获取的有效数据对象为确实发生手机购买行为的消费者。

4.3实验结果

(1)中介调节作用结果

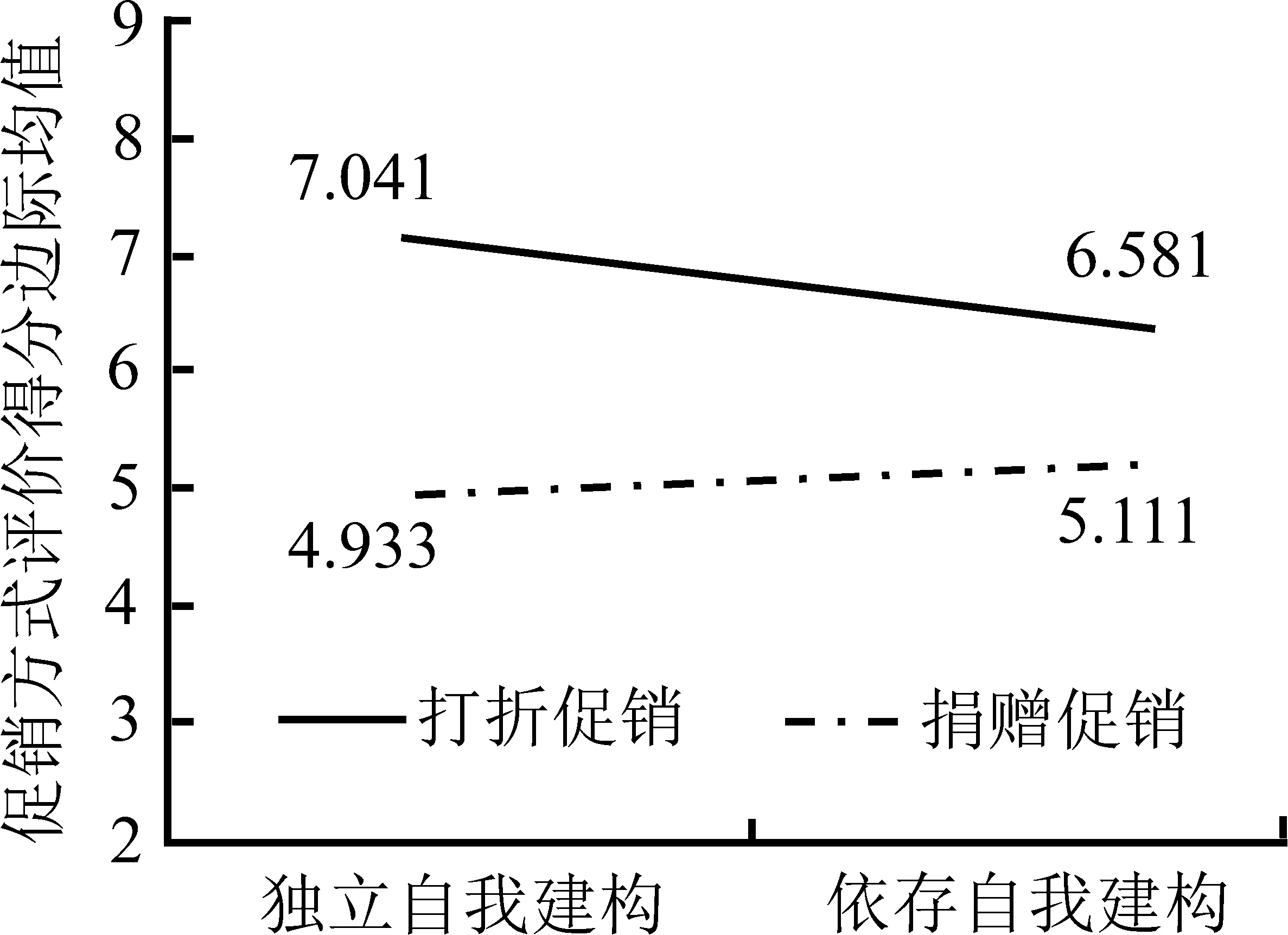

Sobel检验值为2.781,大于1.960,说明自我建构的消费者具有不同定向的信息加工机制,从而间接影响他们对促销方式的偏好选择。中介效应95%的置信区间为(0.085,0.575)。总效应为0.388,中介效应为0.212,中介效应占总效应的比例为0.547。考虑中介效应后的不同建构消费者对促销方式评价得分见图2。

综上可知,调节定向信息框架确实在自我建构与促销方式选择的关系中起中介作用,其中介效应为0.547,因此,H1前半部分得以验证。

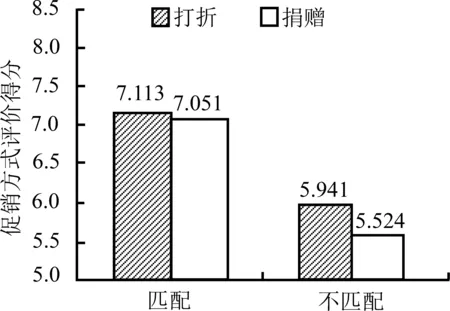

(2)匹配效应检验结果

匹配效应见图3。由图3可知,M打折-匹配=7.113,M捐赠-匹配=7.051,M打折-不匹配=5.941,M捐赠-不匹配=5.524,t(108)=4.383,p<0.050。调节定向与促销方式确实存在信息框架匹配效应,即促进定向与打折方式相匹配和防御定向与捐赠方式相匹配的促销方式评价得分高于促进定向与捐赠方式相匹配或防御定向与打折方式相匹配的得分。因此,H1后半部分得到验证,H1全部得到验证。

图2不同自我建构消费者对不同调节定向框架促销信息评价得分Figure 2Different Self-construction Consumers′ Evaluation Scores for Promotion Information with Different Regulatory Focus Frames

图3匹配效应图Figure 3Matching Effect Diagram

(3)现场实验结果

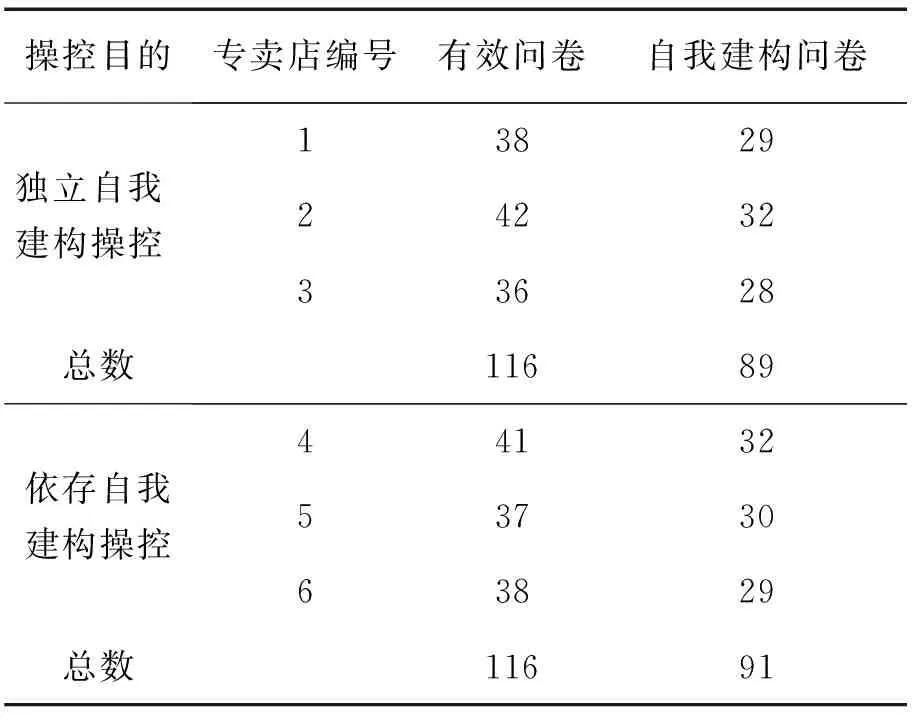

①自变量操控检验

表2给出消费者自我建构操控结果。在操控独立自我建构消费者的3家手机专卖店中(编号1、编号2、编号3),收集到的问卷分别41份、44份、38份,排除在实验过程中察觉到实验意图和漏填问卷的消费者共7人外(视为操控失败消费者),最终获取的有效问卷分别为38份、42份、36份。根据消费者填写问卷中的自我建构量表得分可知,最终被操控为独立自我建构的消费者为29人、32人、28人,3家专卖店的消费者独立自我建构操控成功率为76.724%。另外,得分符合依存自我建构的消费者可能是由于消费者自身特征干扰所造成的,并不作为有效数据纳入分析结果中。在操控依存自我建构消费者的3家手机专卖店中(编号4、编号5、编号6),收集到的问卷分别为45份、42份、41份,有效问卷分别为41份、37份、38份。根据消费者填写问卷中的自我建构量表得分可知,最终被操控为依存自我建构的消费者为32人、30人、29人,3家专卖店的消费者依存自我建构操控成功率为78.448%。

表2自我建构操控结果Table 2Results for Self-construal Manipulation

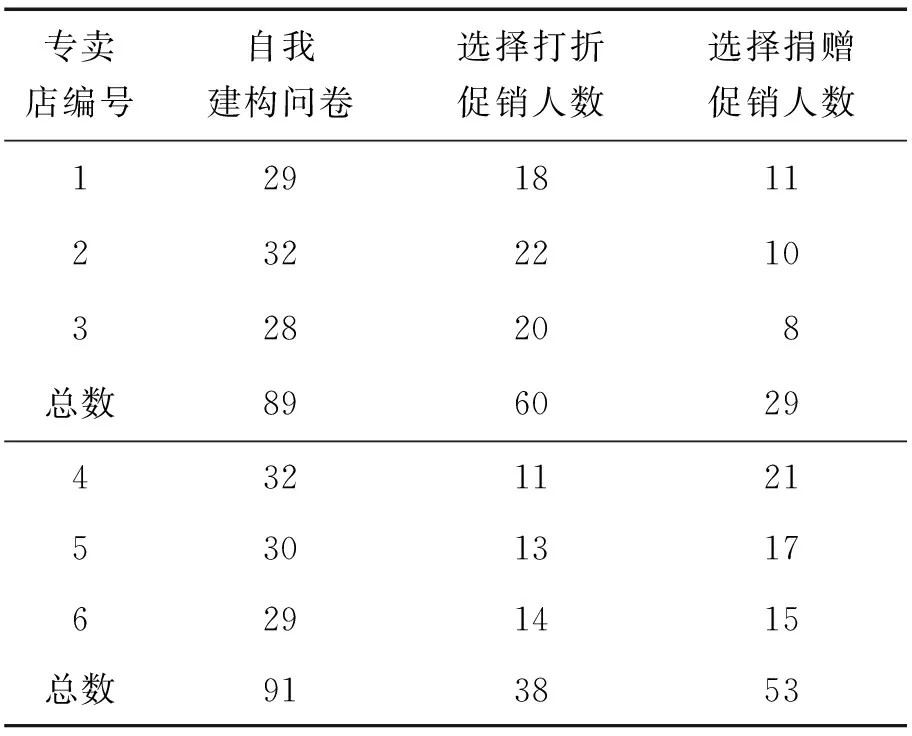

②促销方式偏好与调节定向主效应验证

表3给出消费者促销方式选择结果。在编号1、编号2、编号3的手机专卖店中,选择打折促销的消费者人数分别为18人、22人、20人,选择捐赠促销的消费者人数分别为11人、10人、8人。在编号4、编号5、编号6的手机专卖店中,选择捐赠促销的消费者人数分别为21人、17人、15人,选择打折促销的消费者人数分别为11人、13人、14人。自我建构对促销方式偏好效应见图4,由图4可知,拥有独立自我建构的消费者选择打折促销的比例为67.416%,拥有依存自我建构的消费者选择捐赠促销的比例为41.758%,二者在统计上存在显著差异,χ2=5.825,p<0.050。另外,由现场实验消费者所填问卷分析得到具体的信息评价得分,独立自我建构消费者比依存自我建构消费者对具有促进定向框架促销信息打分更高,得分分别为5.425和4.117,F(1,178)=15.825,p<0.010;相反,依存自我建构消费者比独立自我建构消费者对具有防御定向框架促销信息打分更高,得分分别为4.942和4.065,F(1,178)=11.947,p<0.010。调节定向与促销方式存在信息框架匹配效应。

表3消费者促销方式选择结果Table 3Results for Consumer Promotion Options

图4自我建构对促销方式偏好的效应Figure 4Effects of Self-construction on Promotion Preference

此外,WINTERICH et al.[2]的研究表明,女性比男性更容易选择捐赠促销。为排除性别差异对促销方式偏好造成的影响,本研究将性别作为协变量,研究其对主效应的影响。结果表明,当性别作为协变量时可使主效应增强,χ2=6.266,p<0.010。进一步将性别作为自变量,研究其对促销方式偏好的影响。结果表明,虽然性别对促销方式偏好选择确实存在影响,即女性比男性更容易选择捐赠促销方式,但该效应在统计上并不显著,女性为52.871%,男性为44.906%,χ2=1.944,p=0.210。且自我建构与性别在促销方式偏好选择上并不存在交互效应,p>0.480。因此,可排除性别对主效应的干扰。

③中介检验

按照ZHAO et al.[49]提出的中介效应分析程序,参照HAYES[50]提出的Bootstrap方法进行中介检验,选择其提出的模型4,抽样数设定为5 000,取样方法为选择偏差校正的非参数百分位法。中介效应检验结果表明,在95%的置信区间下,调节定向的中介效应为0.343,置信区间为[0.008,0.473],未包含0。控制中介变量调节定向后,自我建构对促销方式偏好的直接效应为0.217,95%的置信区间为[0.003,0.326],表明调节定向在自我建构对促销方式偏好的关系中起部分中介作用,H1得到验证。

5研究2:感知风险的中介调节作用研究

5.1实验对象

研究2从2017年10月13日至2017年10月27日,历时15天。共邀请118名被试,均为天津两所高校的MBA学生,实验开始前先操控被试拥有不同的自我建构,操控结果表明,剔除回答问题出错和问卷漏填的8名被试(视为操控失败被试),剩下被试110人,根据得分可知,独立自我建构被试52人,依存自我建构58人。这些被试的自我建构并未受促销方式操控影响,F(2, 108)=0.697, n.s.。男性被试53人,占48.182%;女性被试57人,占51.818%。被试平均年龄为33岁。

5.2变量操控

研究2的主要目的是探究不同感知风险状态下,消费者自我建构对不同调节定向的促销方式的偏好程度差异性影响。促销信息引发的消费者感知风险主要分为两种,一种是促销方式本质的风险差异,例如,与非货币型促销相比,面对货币型促销时,产品支付价格的改变会引起消费者更高的感知风险[51],因为消费者认为价格的降低可能会导致产品质量难以保证;另一种是消费者对促销方式真实性的怀疑增加了消费者的感知风险程度[52],尤其是面对捐赠促销这种利他趋向的信息时,消费者会更加怀疑这种信息的真实性,其原因在于消费者并不清楚捐赠的钱是否真正流向慈善机构,而且即使流向慈善机构,消费者也不了解这笔捐赠对需要帮助的人到底起何种作用,这种对未知结果的不确定性增加了消费者的感知风险。鉴于此,本研究用两种方式操控消费者对打折促销和捐赠促销的感知风险。针对打折促销,通过在已有促销信息的基础上添加“产品价格改变对质量影响的重要性”等内容,操控消费者对打折促销信息的感知风险程度,高感知风险组添加信息为“价格的降低可能会影响产品质量”,低感知风险组添加信息为“产品质量绝对保证,并不会因产品价格降低而发生改变”。针对捐赠促销,通过公开、透明化手段消除消费者对捐赠促销真实性的怀疑,并进一步阐述消费者采取捐赠促销的具体效用,操控消费者对捐赠促销信息的风险感知程度,高感知风险组添加信息为“消费者的捐赠过程和捐赠效用不会进行公开说明”,低感知风险组添加信息为“捐赠者可了解所有捐赠过程和捐赠费用明细,并且对于消费者的捐赠效用进行详细说明”。

实验开始前,将自我建构操控成功的被试随机分为4组,将独立自我建构组被试分为2组,每组26人;将依存自我建构组被试分为2组,每组29人。正式实验开始后,从独立自我建构组和依存自我建构组各随机选取1组作为实验组,剩下的2组作为控制组。给控制组被试阅读修改后的低感知风险促销信息,给实验组被试阅读修改后的高感知风险促销信息。阅读结束后,请被试填写感知风险问卷,对于被试感知风险的测量,借鉴LIFSHITZ et al.[53]的研究,共9个题项,用Likert 7点评分法进行测量。操控结果表明,拥有独立自我建构的实验组被试感知风险的均值显著高于控制组被试的均值,实验组的均值为5.271,控制组的均值为3.566,t(51)=4.634,p<0.010。同样,依存自我建构的实验组被试感知风险均值显著高于控制组被试均值,实验组的均值为5.331,控制组的均值为4.289,t(57)=2.522,p<0.050。以上结果说明,本研究对于不同自我建构被试的感知风险操控成功。

5.3实验描述

本研究采用(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知风险vs.低感知风险)×(促进定向信息vs.防御定向信息)×(打折促销vs.捐赠促销)的2×2×2×2混合设计,自我建构和感知风险为组间设计,调节定向和促销方式为组内设计。在分析时,本研究并没有使用4阶交互效应,而是进行2次3阶交互效应分析,因为在进行(高感知风险vs.低感知风险)×(促进定向信息vs.防御定向信息)×(打折促销vs.捐赠促销)的2×2×2的分析时,可以假定不同自我建构(独立自我建构vs.依存自我建构)的消费者随机分布在样本中,本研究选取自我建构比较明显的样本进行分析。具体实验过程分为2个3阶交互效应进行验证,第1个3阶交互效应为(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知风险vs.低感知风险)×(促进定向信息vs.防御定向信息)的2×2×2混合设计,自我建构和感知风险为组间设计,调节定向为组内设计;第2个3阶效应为(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知风险vs.低感知风险)×(打折促销vs.捐赠促销)的2×2×2混合设计,自我建构和感知风险为组间设计,促销方式为组内设计。

(a)高感知风险(b)低感知风险图5感知风险对调节定向框架的调节作用Figure 5Moderating Effects of Perceived Risk on Regulatory Focus Frames

实验开始后,将经过感知风险操控和自我建构操控的被试分为4组,分别为独立自我建构-高感知风险组、独立自我建构-低感知风险组、依存自我建构-高感知风险组、依存自我建构-低感知风险组,分别给4组被试展示营销信息框架内容,请被试完成信息框架的调节定向判断量表[45];再请被试选择最喜欢的一种促销情景,并对4种促销情景打分,分别为促进定向信息-打折促销、促进定向信息-捐赠促销、防御定向信息-打折促销、防御定向信息-捐赠促销。借鉴WINTERICH et al.[3]的研究测量促销情景,采用3条9点式量表,1为负面评价,9为正面评价。“您认为该促销情景怎么样?题项1:好/坏,题项2:积极/消极,题项3:喜欢/不喜欢”。

5.4实验结果

通过分析3阶交互效应实验结果可知,在高感知风险状态下,自我建构×调节定向的2×2单因素分析表明,仅调节定向主效应有显著差异,F(1,72)=9.881,p<0.050。图5给出感知风险对调节定向框架的调节作用,由图5(a)可知,高感知风险时,消费者对防御定向信息的评价总是高于促进定向信息,防御定向信息的均值为5.582,促进定向信息的均值为3.913。由图5(b)可知,当低感知风险时,独立自我建构的消费者对促进定向信息的评价显著高于防御定向,促进定向信息的均值为5.723,防御定向信息的均值为4.021,t(40)=3.374,p<0.010;依存自我建构的消费者对防御定向信息的评价显著高于促进定向信息,防御定向信息的均值为5.584,促进定向信息的均值为4.391,t(35)=2.153,p<0.050。自我建构与调节定向2阶交互效应显著,F(1,75)=12.442,p<0.050。

由第2个3阶交互效应实验结果可知,促销方式主效应显著,F(1,148)=14.922,p<0.010;自我建构与促销方式2阶交互效应显著,F(1,148)=16.884,p<0.010;自我建构与感知风险2阶交互效应显著,F(1,148)=15.051,p<0.010。最重要的是,自我建构、感知风险与促销方式三者的3阶交互效应显著,F(1,148)=11.793,p<0.010。通过分析3阶交互效应的实验结果可知,高感知风险时,自我建构×促销方式的2×2单因素分析表明,仅促销方式主效应有显著差异,F(1,72)=9.883,p<0.050。图6给出感知风险对促销方式的调节作用,由图6(a)可知,高感知风险时,消费者对捐赠促销的评价总是高于打折促销,捐赠促销的均值为7.183,打折促销的均值为5.332。由图6(b)可知,低感知风险时,独立自我建构的消费者对打折促销的评价显著高于捐赠促销,打折促销的均值为7.262,捐赠促销的均值为5.024,t(40)=2.644,p<0.010;依存自我建构的消费者对捐赠促销的评价显著高于打折促销,捐赠促销的均值为6.941,打折促销的均值为4.812,t(35)=4.513,p<0.010。自我建构与促销方式2阶交互效应显著,F(1,75)=6.443,p<0.050。

根据上述2个3阶交互效应的检验结果可知,调节定向对自我建构与促销方式之间中介效应确实受到感知风险的调节。由图5(a)和图6(a)可知,高感知风险时,防御定向信息会强化依存自我建构的消费者对捐赠促销方式的偏好,促进定向信息会减弱独立自我建构的消费者对打折促销方式的偏好。H2a得到验证。由图5(b)和图6(b)可知,低感知风险时,防御定向信息减弱依存自我建构的消费者对捐赠促销方式的偏好,促进定向信息增强独立自我建构的消费者对打折促销方式的偏好,H2b得到验证。

(a)高感知风险(b)低感知风险图6感知风险对促销方式的调节作用Figure 6Moderating Effects of Perceived Risk on Promotions

6研究3:感知稀缺性的中介调节作用研究

6.1实验对象

研究3从2017年6月1日至2017年7月15日,历时45天。共邀请201名被试,均为北京和天津4所高校的MBA学生,实验开始前先操控被试拥有不同的自我建构,操控结果表明,剔除回答问题出错和问卷漏填的13名被试(视为操控失败被试),剩下被试188人,根据得分可知,独立自我建构被试86人,依存自我建构102人。这些被试的自我建构并未受促销方式操控影响,F(2, 186)=0.543, n.s.。男性被试92人,占48.936%;女性被试96人,占51.064%。被试平均年龄为29岁。

6.2变量操控

研究3的主要目的是探究不同感知稀缺状态下,消费者自我建构对不同调节定向的促销方式的偏好程度差异性影响。WU et al.[54]从消费者视角将感知稀缺性定义为,由于数量限制或时间限制而导致的对有限供给产品的稀缺感知。数量限制比时间限制的促销效果更好,因为数量限制的促销使消费者有更强的感知稀缺性,更能激发消费者的竞争购买心理[55]。所以本研究采用数量限制,结合ROUX et al.[37]的研究对消费者感知稀缺进行操控。实验开始前,将自我建构操控成功的被试随机分为4组,将独立自我建构组被试分为2组,每组43人;将依存自我建构组被试分为2组,每组51人。正式实验开始后,从独立自我建构组和依存自我建构组各随机选取1组作为实验组,剩下的2组作为控制组。给实验组被试展示的内容为:“每个人都会有缺乏某种资源的经历或感受,如某个月你不小心花费过多、财务超支且没有及时收到生活费;比如当你面对促销产品时,产品的限量可得性让你没办法轻易获得促销产品。现在请你仔细回想一下2~3个面对限量促销产品时的购买情景,并选择1个情景进行细节描述,主要包括当时是什么情景、问题出现的原因、你当时的心理感受和行为变化等”。给控制组被试展示的内容为:“每个人每一天都有不同的生活经历,请你仔细回想2~3个上周发生在自己身上的事情,并选择其中印象最深刻的1件事进行细节描述,主要包括当时是什么情景、为什么印象深刻、你当时的心理感受和行为变化等”。请被试按照要求进行事件描述,描述结束后请被试填写感知稀缺问卷,对于被试感知稀缺的测量,本研究借鉴ROUX et al.[37]的研究,采用4条Likert 7点评分法进行测量,分别为“我的资源是稀缺的”“我没有足够的资源”“我需要保护我所拥有的资源”“我需要获得更多的资源”,1为不同意,7为同意。操控结果表明,拥有独立自我建构的实验组被试感知稀缺的均值显著高于控制组被试的均值,实验组的均值为5.463,控制组的均值为3.661,t(85)=3.714,p<0.010。同样,依存自我建构的实验组被试感知稀缺的均值显著高于控制组被试的均值,实验组的均值为5.622,控制组的均值为3.241,t(101)=4.454,p<0.010。以上结果说明,本研究对于不同自我建构被试的感知稀缺操控成功。

6.3实验描述

本研究采用(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知稀缺vs.低感知稀缺)×(促进定向信息vs.防御定向信息)×(打折促销vs.捐赠促销)的2×2×2×2混合设计,自我建构和感知稀缺为组间设计,调节定向和促销方式为组内设计。在分析时,进行2个3阶交互效应分析,第1个3阶交互效应为(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知稀缺vs.低感知风稀缺)×(促进定向信息vs.防御定向信息)的2×2×2混合设计;第2个3阶交互效应为(独立自我建构vs.依存自我建构)×(高感知稀缺vs.低感知稀缺)×(打折促销vs.捐赠促销)的2×2×2混合设计。

实验开始后,将经过感知稀缺操控和自我建构操控的被试分为4组,分别为独立自我建构-高感知稀缺组、独立自我建构-低感知稀缺组、依存自我建构-高感知稀缺组、依存自我建构-低感知稀缺组,分别给4组被试展示营销信息框架内容,请被试完成信息框架的调节定向判断量表,并对4种不同的促销情景进行打分。

(a)高感知稀缺(b)低感知稀缺图7感知稀缺对调节定向框架的调节作用Figure 7Moderating Effects of Perceived Scarcity on Regulatory Focus Frames

(a)高感知稀缺(b)低感知稀缺图8感知稀缺对促销方式的调节作用Figure 8Moderating Effects of Perceived Scarcity on Promotions

6.4实验结果

由第1个3阶交互效应实验结果可知,调节定向主效应显著,F(1,186)=17.072,p<0.010;自我建构与调节定向2阶交互效应显著,F(1,186)=16.144,p<0.010;自我建构与感知稀缺2阶交互效应显著,F(1,186)=7.832,p<0.050。最重要的是,自我建构、感知稀缺与调节定向三者的3阶交互效应显著,F(1,186)=8.213,p<0.010。进一步分析3阶交互效应可知,在高感知稀缺状态下,自我建构×调节定向的2×2单因素分析表明,仅调节定向主效应有显著差异,F(1,91)=11.320,p<0.010。图7给出感知稀缺对调节定向框架的调节作用,由图7(a)可知,高感知稀缺时,消费者对防御定向信息的评价总是高于促进定向信息,防御定向信息评价的均值为5.252,促进定向信息评价的均值为4.031。由图7(b)可知,低感知稀缺时,独立自我建构的消费者对促进定向信息的评价高于防御定向信息,促进定向信息评价的均值为5.041,防御定向信息评价的均值为3.424,t(85)=4.552,p<0.010;依存自我建构的消费者对防御定向信息的评价高于促进定向信息,防御定向信息评价的均值为5.233,促进定向信息评价的均值为4.121,t(101)=5.334,p<0.010。自我建构与调节定向2阶交互效应显著,F(1,95)=13.643,p<0.010。

由第2个3阶交互效应实验结果可知,促销方式主效应显著,F(1,186)=9.534,p<0.010;自我建构与促销方式2阶交互效应显著,F(1,186)=6.232,p<0.050;自我建构与感知稀缺2阶交互效应显著,F(1,186)=10.770,p<0.010。最重要的是,自我建构、感知稀缺与促销方式三者的3阶交互效应显著,F(1,186)=12.053,p<0.010。通过分析3阶交互效应的实验结果可知,在高感知稀缺状态下,自我建构×促销方式的2×2单因素分析表明,仅促销方式主效应有显著差异,F(1,91)=8.494,p<0.010。图8给出感知稀缺对促销方式的调节作用,由图8(a)可知,高感知稀缺时,消费者对打折促销的评价总是高于捐赠促销,打折促销的均值为6.811,捐赠促销的均值为5.022。由图8(b)可知,低感知稀缺时,独立自我建构的消费者对打折促销的评价高于捐赠促销,打折促销的均值为7.014,捐赠促销的均值为5.042,t(85)=4.121,p<0.010;依存自我建构的消费者对捐赠促销的评价高于打折促销,捐赠促销的均值为6.871,打折促销的均值为5.233,t(101)=6.942,p<0.010。自我建构与促销方式2阶交互效应显著,F(1,95)=11.082,p<0.010。

根据上述2个3阶交互效应的检验结果可知,感知稀缺对自我建构通过调节定向中介影响消费者促销方式偏好起调节作用,由图7(a)和图8(a)可知,高感知稀缺时,独立自我建构的消费者对防御定向信息的打折促销将会增强,依存自我建构的消费者对促进定向信息的捐赠促销的偏好程度将会减弱,H3a得到验证。由图7(b)和图8(b)可知,低感知稀缺时,独立自我建构的消费者对防御定向信息的打折促销减弱,依存自我建构的消费者对促进定向信息的捐赠促销方式偏好增强。H3b得到验证。

7结论

7.1研究结论

企业为促使顾客购买其产品,会使用不同的促销手段和促销组合策略。不同特点的消费者对不同促销策略会产生怎样的反应,这些策略对处于不同风险感知水平和稀缺状况下的消费者的吸引力如何,探讨这些问题对企业营销管理有理论指导意义,本研究基于调节定向理论和信息框架理论,得出以下研究结果。

(1)调节定向在自我建构与促销方式选择的关系中起中介作用,并与促销方式的信息存在匹配效应,即拥有独立自我建构的消费者易选择具有促进定向信息的打折促销方式,拥有依存自我建构的消费者易选择具有防御定向信息的捐赠促销方式。

(2)调节定向对自我建构与促销方式之间关系的中介效应受感知风险的调节。高感知风险时,消费者更偏好具有防御定向的捐赠促销;低感知风险时,防御定向信息的捐赠促销对依存自我建构的消费者说服力减弱,促进定向信息的打折促销对独立自我建构的消费者说服力增强。

(3)调节定向对自我建构与促销方式之间关系的中介效应受感知稀缺的调节。高感知稀缺时,独立自我建构的消费者对防御定向的打折促销将会增强,依存自我建构的消费者对具有促进定向信息的捐赠促销将会减弱;低感知稀缺时,独立自我建构的消费者对防御定向信息的打折促销减弱,依存自我建构的消费者对促进定向信息的捐赠促销明显增强。

7.2研究意义

(1)本研究为拥有不同自我建构的消费者偏好不同促销方式的原因找到了一种中介解释机制,即不同自我建构的消费者对不同调节定向的促销信息加工机制不一样,且信息框架效应的存在加深了这种差异性,最终导致消费者偏好不同的促销信息。此外,本研究还揭示了自我建构与调节定向变量关系的适用边界。已有关于自我建构与调节定向关系的研究只考虑两者方向关系,且研究结论较为一致,即独立自我建构更容易激活促进定向目标,依存自我建构更容易激活防御定向目标,鲜有研究涉及两者关系强度和适用边界的问题。本研究发现,在促销情景中,感知风险可以有效调节自我建构与调节定向关系强度,但并不会改变其关系方向;而感知稀缺不仅可以调节两者关系强度,甚至可以改变已有的匹配关系。当消费者感知稀缺较高时,独立自我建构的消费者更容易激活防御定向目标;当感知稀缺较低时,依存自我建构的消费者更容易激活促进定向目标。

(2)本研究对促销限制引发的感知稀缺性以及购买过程中消费者感知风险对促销框架效果影响进行实证研究,再次验证了黄静等[56]和ATOROUGH et al.[57]的结论,在文献上丰富了此方面研究。另外,证实了感知风险的另一层作用,已有研究多认为感知风险并不利于消费者购买产品,所以多数研究集中于如何降低消费者购物过程中的感知风险,而未探究如何利用消费者感知风险达到更好的购买效果。本研究基于促销视角,认为感知风险较高时,具有防御定向的捐赠促销更具吸引力,为未来感知风险的利好研究奠定了理论基础。

(3)郝辽钢等[58]的研究表明,促销方式要达到最佳效果需要做到各方面的最佳匹配,虽然其研究数据发现了这种匹配趋势,但并未对该结论进行严谨的实证研究。本研究以打折和捐赠两种促销方式为研究对象,以调节定向为中介变量,验证不同自我建构的消费者对与不同调节定向相匹配的促销方式评价更高,证明了促销活动中确实有匹配机制,弥补了已有研究的不足。

(4)关于研究1的测量方法创新,虽然已有研究提到关于自变量、中介变量和因变量都是分类变量的检验方法,但鲜有学者进行实证验证,本研究通过理论推演和相关数据收集,用该方法进行了实证研究。

本研究结论对企业有一定启示作用。①企业应分析目标消费者群体的建构倾向,虽然已有大多促销活动都是基于消费者自身利益出发,但随着消费者社会责任的提高,利他促销方式也会吸引特定消费者群体,企业可以通过对顾客特征进行分析,通过不同情景诱发消费者产生临时的自我建构倾向,面向独立自我建构的消费者,产品配有打折促销效果更好,面向依存自我建构的消费者,捐赠促销可能效果更好。同时,不同利益趋向的促销方式,其促销信息表达方式应与相应的调节定向相匹配,例如,打折是自身获利的一种表现,在描述促销信息时,强调消费者购买该产品的获得和收益,表现出促进倾向,形成调节匹配效应,产生一种“强强联合”的吸引效果,而对于捐赠促销,促销信息中应表现出相应的责任信息。企业要认识到在面对不同消费者时,不同利益趋向的促销方式结合不同调节定向的信息描述框架会产生不一样的促销效果。②当企业需要销售临期食品或存在安全隐患的电器产品时,应在促销信息中明确告知消费者可能面临的风险,由消费者自行决策是否购买。从企业角度来说,希望消费者购买该风险产品,但出于责任考虑又不得不在促销信息中指出该类产品缺陷,原因在于,如果消费者在未被告知产品风险情况下进行购买,购买后产品发生任何问题需要企业全权负责;而在告知消费者产品风险的情况下,消费者依然选择购买该风险产品,产品购买后的风险和责任由消费者自己承担,避免了企业的失责。因此,合理制定含有风险因素的促销信息,会使企业的促销活动达到更好的营销效果。已有研究表明,消费者感知风险对消费者购买行为和行为决策起负向作用,所以企业在组织营销活动时尽量避免消费者在消费过程中感知到风险的存在,而根据本研究结论可知,消费者在感知风险较高时,捐赠促销方式更能吸引消费者偏好程度,这对企业在组织促销活动时面对消费者高感知风险状况给予了一定的参考意见,企业不必绞尽脑汁考虑如何降低消费者感知风险,而是考虑高感知风险的消费者会偏好什么促销方式和形式,通过制定合理的促销策略迎合不同感知风险的消费者,才是企业赢得市场竞争的关键。例如,当消费者已经面对风险型产品的促销活动时(消费者此时感知风险状态相对较高),企业尽量避免采用货币型促销方式(打折促销),因为价格的降低使消费者更担心产品质量问题,从而造成更高的感知风险,抑制了消费者的购买意愿。同样,促销限制带来的消费者感知稀缺性也并不一定会促进促销效果,而是取决于促销方式的性质。如果促销的最大收益实体是消费者自身,强调促销产品的有限可得性会增加消费者的购买意愿;如果促销方式的受益实体是社会机构或慈善机构,强调促销产品的有限可得性对促销效果起抑制作用。因此,企业在组织促销活动时可根据促销方式的性质确定是否要加入促销限制,以提升消费者购买意愿。

7.3局限性和未来研究方向

由于研究材料和场景所限,本研究还存在一定的局限性,未来可进行拓展研究。①本研究实验被试均来自京津地区高校MBA学生,其年龄结构较为集中,支付能力也相对较强,属于同质性样本。同质性样本局限于实验参与者的人口统计背景,样本呈现的研究结果是否具有普适性有待进一步探讨。未来研究有必要把普通消费者作为研究对象,并结合性别、年龄、收入、地区及城乡居民人口统计变量进行分析,对本研究结果做进一步验证。这不仅能开拓新的研究课题,增加研究的深度和广度,也能加强本研究结论的广泛性和普及性,以便对营销实践者有更现实的指导意义。②本研究的3个实验都选用同一种刺激物(手机),且该刺激物既包含享乐功能也包含实用功能。虽排除了产品功能对实验的干扰,但促销产品功能差异是否会影响促销方式偏好并未得到解释,未来可进一步选用不同功能型产品,比较不同产品功能差异对促销方式偏好的影响。③本研究在验证促销限制所引发感知稀缺对促销方式偏好调节作用时,对感知稀缺操控使用数量限制,原因在于李东进等[55]的研究表明,数量限制比时间限制更容易引起消费者感知稀缺性,但时间限制作为常见促销限制,其引起感知稀缺对促销方式是否有不一样的影响有待进一步探究。未来研究可将感知稀缺分为时间限制和数量限制,比较两种不同限制会引发消费者怎样的感知稀缺性以及这种感知稀缺对促销效果产生何种影响。④对于由多部分价格构成的购买价格而言,当低价值部分(打折幅度或捐赠幅度)的价格相对于高价值部分(如产品本身的价格)的价格比例较高时,消费者会对低价值部分给予过分的重视[59]。本研究通过访谈方式确定了适中的打折幅度和捐赠幅度,且在促销信息中控制两种促销方式的幅度保持一致。但当促销幅度较大或较小时,会不会对促销方式偏好和选择造成不同干扰,如当促销幅度相对产品本身价格较低时,消费者可能并不会在意其自身微薄的获利,而是在力所能及的范围内更愿意帮助他人,因为这部分相对于消费者总体利益比例较小;但当促销幅度较大时,不管消费者是什么建构,可能更关注自身利益的得失。未来研究可以探讨促销幅度大小是否会对这两种促销方式偏好和选择产生不同影响。