工匠眼中的“工匠精神”及其养成方式

2018-02-22程欣王欢关晶

程欣 王欢 关晶

摘 要:上海工匠作为各个行业的杰出代表,在一定程度上是工匠精神的综合体现。对75名上海工匠眼中的“工匠精神”及其养成方式的问卷调查显示,工匠精神的内涵主要集中于“求”,表现为“精益求精”“耐心专注”“勇于创新”,不同工匠眼中的“工匠精神”基本一致。在工匠精神养成的影响因素上,工匠较为认可个人和企业维度的影响因素,其中以个人特质、企业文化最为突出,而对学校课程和校园文化的认可度较低。在工匠精神的养成方式上,工匠较为认可自我磨练/修养、技术难题攻关、日常工作实践、师傅或同事言传身教等养成方式,而认可学校课程学习、工匠精神宣传的较少。在工匠精神养成的时间段上,工匠较为认可入职以后工匠精神养成的时间段,而对学生时期的认可度较低。

关键词:工匠精神;上海工匠;养成方式

作者简介:程欣(1992-),女,江苏连云港人,上海师范大学教育学院硕士研究生,研究方向为职业技术教育原理;王欢(1982-),男,河北衡水人,上海开放大学培训管理部讲师,上海师范大学教育学院博士研究生,研究方向为职业技术教育原理;关晶(1978-),女,福建福州人,上海师范大学教育学院副教授,职业技术教育学博士,研究方向为比较职业技术教育。

基金项目:上海市哲学社会科学规划教育学一般项目“现代职业教育体系供需匹配机制研究”(编号:A1702),主持人:关晶。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2018)10-0137-10

我国正处于产业转型升级的关键时期。相关研究表明工匠精神对于产品质量的提升有着显著作用[1],是我国由制造业大国向制造业强国转变的内在支撑[2]。当代中国制造呼吁工匠精神的回归[3]。2016年《政府工作报告》明确提出要“鼓励培育精益求精的工匠精神”[4]。工匠精神也成为了我国理论界的研究热点,在中国知网以“工匠精神”为篇名进行检索共有6000多条结果(截至2018年7月),其中有大量研究涉及工匠精神的内涵及其养成方式的讨论。这些研究大多基于理论阐释,呈现的是研究者作为“他者”对这些问题的思辨性认识。然而,作为“主体”的工匠们是否认可这些理论阐述?工匠们眼中的工匠精神到底是什么样的?是如何养成的?以往研究对此涉及较少。本研究基于对75名“上海工匠”①的问卷调查,从工匠“主体”的视角探寻中国工匠精神的内涵及其养成方式,以期为工匠精神的培养提供实证依据和参考。

一、研究设计

(一)调查对象与工具

本研究选取第一批、第二批“上海工匠”作为调查对象,在2018年6月28日至7月5日,对第一批“上海工匠”采用线上问卷发放的方式,回收有效问卷37份;对第二批“上海工匠”采用线下问卷发放的方式,回收有效问卷38份,共计回收有效问卷75份。调查对象的基本情况见表1。

本问卷根据文献分析和上海工匠的特点编制而成,问卷内容包含调查对象的基本信息、工匠精神的内涵、工匠精神养成的影响因素、养成方式和养成时间段,共计11题。问卷的题项由多选题和赋值题组成,希望通过整体和各个层面的频次、百分比和均值等分析手段来探寻工匠眼中的“工匠精神”及其养成方式。行业是劳动者在从事社会劳动过程中形成的一种社会分工的集团概念,是许多性质比较接近的职业的集合[5]。本研究根据《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》中职业小类的划分标准将工匠基本信息中“您所从事的行业”进行划分,将工匠划分到19个行业中。由于部分行业工匠人数较少,所以本研究选取工匠人数≥4的8个行业进行分析,分别为机械、建筑、工艺美术、电力、轨道交通、航空设备制造、文物修复和冶金行业。

(二)调查框架

为了探寻工匠眼中的“工匠精神”及其养成方式,本研究从工匠精神的内涵、工匠精神养成的影响因素、养成方式和养成时间段等维度来构建调查框架。

对于工匠精神内涵的理论研究,大多学者都认可工作态度、技艺追求、创新、道德追求维度的划分,如叶美兰(2016)认为中国古代工匠精神表现为德艺双修、心传身教、体知躬行、精益求精、强力而行,即向善的价值追求,尚巧的创新精神、求精的工作态度及道技合一的人生理想[6]。庄西真(2017)也有类似观点,认为工匠精神指的是尚巧达善的工作追求,知行合一的实践理念,德艺兼修的职业信仰,追求至善尽美、精益求精的工作境界,严谨、专注、坚持、一丝不苟、敬业奉献的道德品质[7]。此外,匡瑛(2018)除了将工匠精神内涵的维度划分为“守”、“求”、“创”外,还加入了“合”的维度。“合”指的是协同管理,合作共赢。“守”一是强调专心注意、精神贯注、心神专一,二是面对任何事情恒心以待、长久坚持。“求”是指精益求精,追求卓越。“创”是指勇于创新、全面突破、不断的自我否定和渐进性创新[8]。李进(2016)则从工匠精神的起源、基础和表现三个维度出发,认为工匠精神的起源是尊师重道,基础是爱岗敬业,表现是精益求精[9]。还有研究主要从两个维度阐释工匠精神的内涵,比如薛栋(2013)从尚技与崇德两个维度诠释工匠精神的内涵,尚技指按乃度程的工作标准、切磋琢磨的工作态度和道技合一的工作境界,崇德指修身正己的做人准则、经世致用的利民情怀[10]。王丽媛(2014)则从“守”和“求”维度出发,认为工匠精神的核心是精益求精、一丝不苟、耐心专注、专业敬業[11]。根据上述工匠精神内涵的研究,本研究将工匠精神的内涵划分为“守”“求”“创”“合”“德”五个维度,各个维度工匠精神的代表性表述如表2所示。

对于工匠精神养成影响因素的研究,学者们较为认可个人、学校、企业、社会等维度的影响因素。如张宏(2018)从学校维度出发,发现校园文化、校企合作、课程教学、实践操作对工匠精神的养成有正向影响[12]。贺正楚(2018)从个人、企业和社会三个维度出发,发现新生代技术工人的个人价值、企业管理制度、内在需求、社会风尚和政府制度是影响其工匠精神的主要因素[13]。许应楠(2018)则从外部社会环境、学校培育环境、内生力量、实践行为等方面构建了职业院校学生工匠精神培育影响因素模型[14]。基于上述工匠精神影响因素的研究和调查对象的特点,本研究从个人、学校和企业三个维度出发,将工匠精神养成的影响因素划分为个人特质、家庭因素、学校课程、学校教师、校园文化、企业培训、企业师傅、企业文化。

对于工匠精神养成方式的研究,学者多从个体、学校和企业三个维度进行研究。比如朱佳丽(2009)从学校维度出发,认为培育工匠精神的途径主要是思政教育、就业创业教育、做中学、专业教育、实践教育[15]。郭会斌(2018)从企业维度出发,认为工匠精神主要是通过内化、共享和惯例化以及与之分别对应的师徒制沿袭、群体迁移和惯例演化形成的[16]。张宏(2018)也从企业维度出发,认为工匠精神宣传、现代学徒制传帮带、引进企业技术能手、学生与企业员工相互切磋、企业参观等是培育学生工匠精神的有效途径[12]。还有研究则强调了个体实践的重要性,比如郑渝川(2015)认为只有人们更多地参与动手制作,才能真正贯穿工匠精神[17]。综合上述研究成果,本研究将工匠精神养成方式划分为个体内化,即自我磨练/修养、技术难题攻关、日常工作实践;师徒制沿袭,即师傅或同事言传身教、教师或专家个别指导;组织惯例演化,即企业文化熏陶、企业管理规范、工匠精神培训、工匠榜样鼓舞、工匠精神宣传、学校课程学习。

对于工匠精神养成时间段的研究,学界研究的较少。为了清晰地探寻出工匠精神是如何养成的,本研究加入工匠精神养成时间段这一维度,按照工匠发展时间段将其依次划分为学生時期、学徒时期、入职0~5年、入职5~10年以及入职10年以后。

二、研究结果

(一)工匠精神的内涵

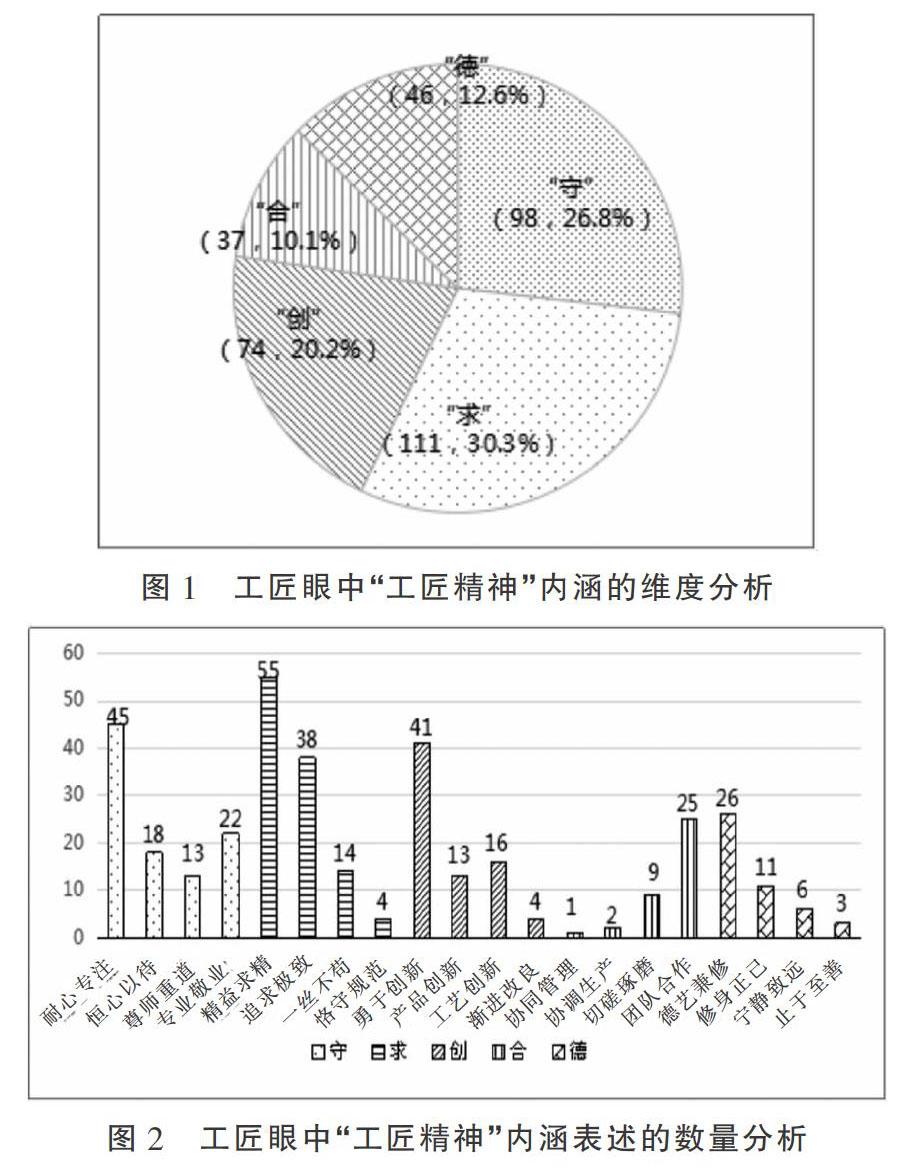

1.工匠眼中“工匠精神”内涵的分析。工匠眼中“工匠精神”的内涵是通过问卷打乱工匠精神五个维度20个备选词汇的顺序,让工匠们在其中最多选择5个他们认为代表了工匠精神的词汇得出的。所有词汇被选次数总计366次,对“工匠精神”内涵的五大维度及各词汇被选次数进行频次和百分比统计后结果如下。

由图1、图2可知,在工匠精神内涵的五个维度中,工匠们较为认可“求”“守”“创”,分别占30.3%、26.8%、20.2%,而认可“合”的较少,仅占10.1%。从工匠精神内涵的具体表述看,工匠们较为认可“精益求精”(55)、“耐心专注”(45)、“勇于创新”(41),而认可“止于至善”(3)、“协调生产”(2)、“协同管理”(1)的较少。

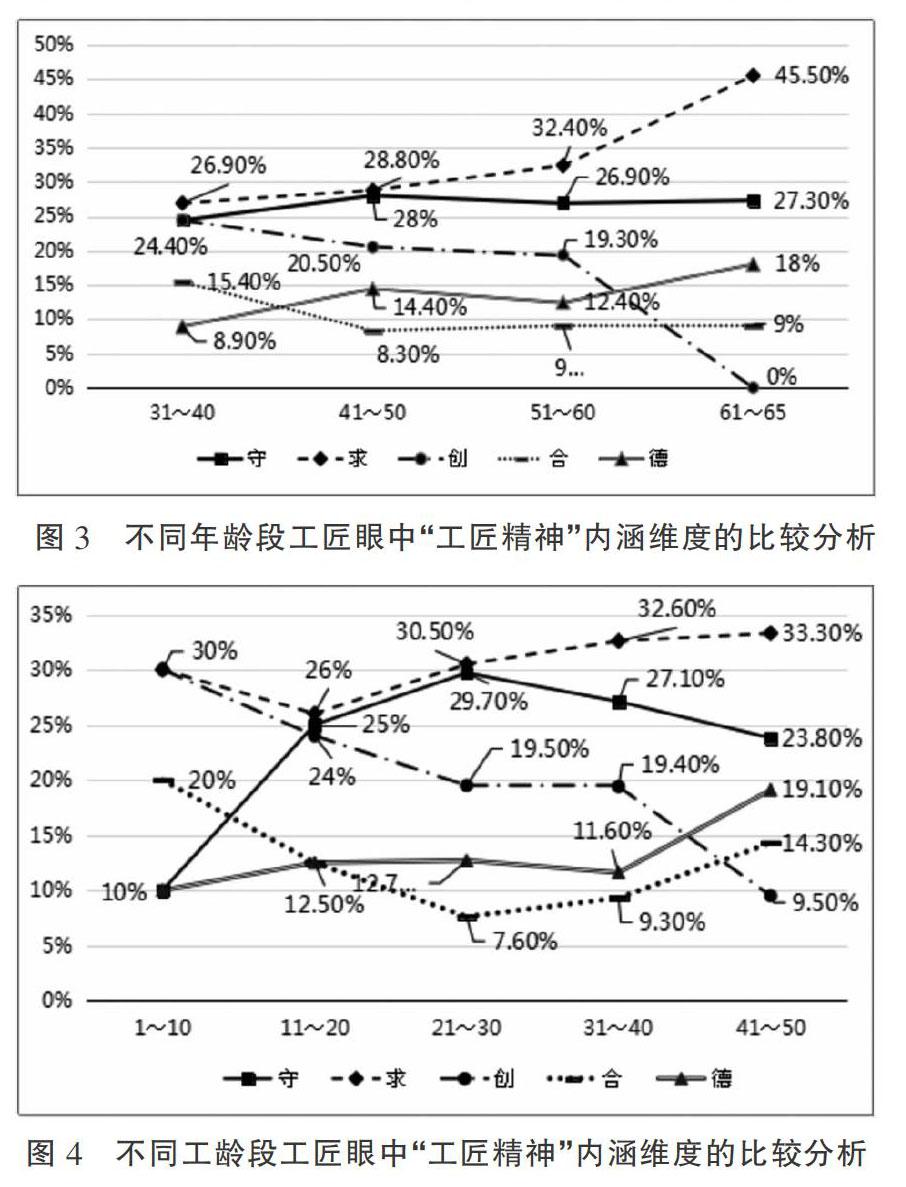

2.不同年龄段工匠眼中“工匠精神”内涵的比较分析。由图3可知,从工匠精神内涵的维度看,不同年龄段的工匠认可度高的维度基本一致,大都认可“求”,而认可度低的维度却有所不同。31~40岁年龄段的工匠认可“德”的较少,41~60岁年龄段的工匠认可“合”的较少,而61~65岁年龄段的工匠不太认可“创”。从工匠精神内涵维度的变化趋势看,“守”“求”“德”随着年龄段的增长呈上升趋势,而“创”“合”呈下降趋势。

3.不同工龄段工匠眼中“工匠精神”内涵的比较分析。由图4可知,从工匠精神内涵的维度看,不同工龄段的工匠认可度高的维度基本一致,大都认可“求”,而认可度低的维度却有所不同。1~10年工龄的工匠认可“守”和“德”的较少,11~20年工龄的工匠认可“合”和“德”的较少,21~40年工龄的工匠认可“合”的较少,41~50年工龄的工匠认可“创”的较少。从工匠精神内涵维度的变化趋势看,“守”“求”“德”随着工龄段的增长呈上升趋势,而“创”呈下降趋势,“合”则在1~30年工龄段呈下降趋势,在31~50年工龄段呈上升趋势。

4.不同学历工匠眼中“工匠精神”内涵的比较分析。由图5可知,从工匠精神内涵的维度看,大部分学历的工匠都较为认可“求”,而认可“合”的较少,除个别学历的工匠以外。如博士学历的工匠较为认可“求”和“创”(30%),而认可“合”和“守”(10%)的较少。从工匠精神内涵维度的变化趋势看,“守”随着学历层次的增长大致呈下降趋势,“求”和“创”则大致呈上升趋势,“德”在中专到本科呈下降趋势,之后呈上升趋势,而“合”的波动较大。

5.不同行业工匠眼中“工匠精神”内涵的比较分析。由图6可知,从工匠精神内涵的维度看,大多行业的工匠都较为认同“求”,而认可“合”的较少,只有个别行业例外。如电力、冶金行业的工匠较为认可“守”,认可“德”的较少。

(二)工匠精神养成的影响因素

1.工匠眼中“工匠精神”养成影响因素的比较分析。工匠眼中“工匠精神”养成的影响因素是通过问卷按照个人、学校、企业维度依次列出工匠精神养成的8个影响因素,让工匠们为各影响因素的影响程度打分得出的。其中1分为影响最小,5分为影响最大。对各影响因素的分值进行均值统计后结果见图7。

从图7中我们可以比较直观地看到,在工匠精神养成的具体影响因素上,工匠对个人特质、企业文化的认可度较高,对校园文化、学校课程的认可度较低。按个人、学校、企业三个影响维度合并计算,工匠对企业(4.16)的认可度最高,对个人(4.12)的认可度次之,而对学校(3.35)的认可度最低。

2.不同年龄段工匠眼中“工匠精神”养成影响因素的比较分析。由表3和图8可知,从工匠精神养成影响因素的维度看,31~60岁年龄段工匠看法趋同,但61~65岁年龄段工匠看法差异较大,他们最为认可个人,但对学校的认可度均最低。从工匠精神养成的具体影响因素看,不同年龄段的工匠都较为认可个人特质、企业文化,而对学校课程、校园文化的认可度较低。

3.不同工龄段工匠眼中“工匠精神”养成影响因素的比较分析。由表4和图9可知,从工匠精神养成影响因素的维度看,11~50年工龄段工匠看法趋同,但1~10年工龄段工匠看法差异较大,他们最为认可个人和学校,对企业的认可度较低。从工匠精神养成的具体影响因素看,11~50年工龄段工匠看法趋同,但1~10年工龄段工匠看法差异较大,他们较为认可学校课程、企业师傅,对企业培训认可度较低。

4.不同学历工匠眼中“工匠精神”养成影响因素的比较分析。由表5和图10可知,从工匠精神养成影响因素的维度看,中专、高中、大专、本科学历工匠的看法趋同,但博士学历工匠看法差异较大,他们最为认可个人(4),而对企业的认可度最低(2.83)。从工匠精神养成的具体影响因素看,中专、高中、大专、本科学历工匠看法比较一致,但博士学历工匠看法差异较大,他们较为认可学校教师,而对企业培训的认可度最低。

5.不同行业工匠眼中“工匠精神”养成影响因素的比较分析。由表6和图11可知,从工匠精神养成影响因素的维度看,工匠们都较为认可个人(3.94),而对学校(3.1)的认可度最低。从工匠精神养成具体的影响因素看,大多行业工匠看法趋同,但机械、文物修复行业工匠看法差异较大,他们较为认可企业师傅,但对学校课程的认可度均较低。

(三)工匠精神的养成方式

1.工匠眼中“工匠精神”养成方式的比较分析。工匠眼中“工匠精神”的养成方式是通过问卷依次列出工匠精神的养成方式,让工匠们在其中最多选择4个他们认为对他们工匠精神养成有促进作用的养成方式得出的。所有养成方式被选次数总计291次,对工匠精神养成方式被选次数进行频次统计后结果见图12。

从图12中我们可以比较直观地看到,工匠们较为认可自我磨练/修养(63)、技术难题攻关(54)、日常工作实践(45)、师傅或同事言传身教(45)等工匠精神养成方式,而认可学校课程学习(4)、工匠精神宣传(7)的较少。

2.不同类型工匠眼中“工匠精神”养成方式的比较分析。由图13、图14、图15、图16可知,从工匠精神养成方式看,不同年龄段、工龄段、学历、行业的工匠眼中“工匠精神”的养成方式基本一致,都较为认可自我磨练/修养、技术难题攻关、日常工作实践、师傅或同事言传身教,而认可学校课程学习、工匠精神宣传较少。

(四)工匠精神的养成时间段

1.工匠眼中“工匠精神”养成时间段的比较分析。工匠眼中“工匠精神”养成时间段是通过问卷依次列出5个工匠精神养成的时间段,让工匠们为各养成时间段的重要程度打分得出的。其中1分为最不重要,5分为最重要。对工匠精神养成时间段的分值进行均值统计后结果见图17。

从图17中我们可以直观地看到,工匠对学生时期到入职10年以后工匠精神养成时间段的认可度呈上升趋势,对入职10年以后(4.35)的认可度最高,对学生时期(3.12)的认可度最低。

2.不同年龄段的工匠对“工匠精神”养成时间段认可度的比较分析。由表7和图18可知,从工匠精神养成时间段认可度的均值看,除41~50岁年龄段的工匠较为认可学徒时期(4.41),其他年龄段的工匠看法比较趋同,都较为认可入职10年以后,而对学生时期的認可度均最低。

3.不同工龄段工匠对“工匠精神”养成时间段认可度的比较分析。由表8和图19可知,从工匠精神养成时间段认可度的均值看,不同年龄段的工匠对学生时期的认可度均最低,而对入职以后各个时间段的认可度不太相同。如1~10年工龄的工匠比较认可入职0~5年,11~20、31~40年工龄的工匠都比较认可入职10年以后,21~30年工龄的工匠比较认可学徒时期和入职5~10年,41~50年工龄的工匠比较认可入职5~10年。

4.不同学历的工匠对“工匠精神”养成时间段认可度的比较分析。由表9和图20可知,从工匠精神养成时间段认可度的均值看,除博士学历的工匠较为认可学生时期(5)和学徒时期(4),对入职10年以后(1.5)认可度较低以外,其他学历的工匠都较为认可入职以后,对学生时期的认可度最低。如中专学历的工匠比较认可入职5~10年,高中学历的工匠比较认可入职0~5年/入职10年以后,大专学历的工匠比较认可学徒时期,本科学历的工匠比较认可入职10年以后。

5.不同行业的工匠对“工匠精神”养成时间段认可度的比较分析。由表10和图21可知,从工匠精神养成时间段认可度的均值看,大多行业的看法趋同,只有个别行业的看法差异较大。如机械行业的工匠比较认可学徒时期,而对学生时期的认可度最低;电力行业的工匠比较认可入职0~5年,而对入职10年以后的认可度最低;航空设备制造行业的工匠比较认可入职10年以后和学生时期,而对入职0~5年的认可度较低。

三、结论与思考

通过前面的分析,我们对工匠眼中的“工匠精神”及其养成方式有了一定的了解,主要有以下四个特点。

(一)认可精益求精、耐心专注、勇于创新的工匠精神

从工匠精神内涵的维度看,大多工匠都较为认可“求”,而认可“合”的较少,只有个别工匠例外。如博士学历、文物修复行业的工匠较为认可“创”,认可“守”的较少,而电力、冶金行业的工匠较为认可“守”。从工匠精神内涵的具体表述看,工匠们都较为认可“精益求精”“耐心专注”“勇于创新”,而认可“协同管理”“协调生产”“止于至善”的较少。从工匠精神内涵维度的变化趋势看,“守”“求”“德”基本上随着年龄段、工龄段的增长呈上升趋势,“创”和“合”则呈下降趋势。此外,随着工匠学历层次的提升,“求”和“创”呈上升趋势,“守”呈下降趋势,其他维度的波动较大。

上述分析显示,工匠眼中“工匠精神”的内涵主要集中于“求”维度,具体表现为“精益求精”“耐心专注”“勇于创新”,而“守”“求”“德”随着工匠年龄段、工龄段的增长而增长。这表明工匠精神是一种持久的、基本的人性冲动,是为了把事情做好而把事情做好的欲望[18]。因而,工匠精神的培养要有针对性,即培养对待工作耐心专注、恒心以待,对待“产品”精益求精、追求极致,并在生产过程中勇于创新的工匠精神,从而实现产品质量的提升,支撑我国由制造业大国向制造业强国的转变。

(二)侧重个人特质、企业文化的工匠精神养成的影响因素

从工匠精神养成影响因素的维度看,大多工匠都较为认可个人、企业,而对学校的认可度较低,只有个别工匠例外。如1~10年工龄段的工匠较为认可学校,博士学历的工匠较为认可个人,而对企业的认可度较低。从工匠精神养成的具体影响因素看,大多数工匠都较为认可个人特质、企业文化,对学校课程、校园文化的认可度较低,除个别工匠例外。如1~10年工龄段的工匠较为认可学校课程,博士学历的工匠较为认可学校教师,而对企业培训的认可度较低。

上述分析显示,工匠眼中各工匠精神养成影响因素的影响程度虽略有差异,但大致相同,主要集中于个人和企业,以个人特质、企业文化最为突出,而学校课程、校园文化的影响较为薄弱。这表明个人特质和企业文化在工匠精神的培养中发挥了很大的作用,而学校在工匠精神的培养中却处于缺位状态,这可能与学校理论课程多、实践锻炼少有关。因而,要想发挥学校在工匠精神培养中的作用,就要改变学校“重理论、轻实践”的取向,通过校企合作在学校中融入企业文化,使学生在学校也能生成对工作的责任感、使命感。同时,更要加强企业文化建设,营造耐心专注、精益求精、鼓励创新的企业文化,从而在组织层面上促进工匠精神的养成。

(三)肯定自我磨练/修养、技术难题攻关的工匠精神养成方式

从工匠精神的养成方式看,工匠们都较为认可自我磨练/修养、技术难题攻关、日常工作实践、师傅或同事言传身教,而认可学校课程学习、工匠精神宣传的较少。这表明在工匠眼中,工匠精神主要是在日常工作实践是通过个体的自我磨练修养、技术难题攻关以及企业师傅或同事的言传身教[16]等方式养成的,而学校课程的学习、工匠精神的宣传对工匠精神养成的作用较小。

正如所有的技能都是从身体的实践开始的,而在工作中遇到的阻力和模糊是每个工匠从中学习新知识的经验一样,工匠精神是通過个体自我磨练/修养、技术难题攻关、日常工作实践等方式养成的。因而,工匠精神的养成是很费力的,但其过程绝不神秘[18]。我们应解蔽工匠精神的养成方式,明确培养工匠精神的关键是要回到生产过程中[19]。在生产实践中通过个体的自我磨练/修养、创设并攻克技术难题以及师傅和同事的言传身教来促进工匠精神的养成。

(四)重视入职以后的工匠精神养成时间段

从工匠精神养成的时间段看,工匠们都较为认可入职以后,而对学生时期的认可度较低,只有个别学历和行业的工匠例外。如博士学历的工匠较为认可学生和学徒时期,对入职10年以后的认可度较低;机械行业的工匠比较认可学徒时期,对学生时期的认可度较低;电力行业的工匠比较认可入职0~5年,对入职10年以后的认可度较低;航空设备制造行业的工匠比较认可学生时期和入职10年以后,对入职0~5年的认可度较低。

上述分析显示,工匠眼中各工匠精神养成时间段的重要程度虽有所差异,但变中有序。工匠们都较为认同入职以后工匠精神养成的时间段,而对学生时期的认可度较低。因而,工匠精神的培养应重视入职以后,但我们不能因此而忽视学生时期的重要性,应分析学生时期和入职以后差异显著的原因,从而在从学校到工作的整个过程中根据各时间段的特点有针对性的培养工匠精神,促进工匠精神的早日养成。

注释:

①“上海工匠”由上海市总工会自2016年起开始评选,现已选出第一批“上海工匠”88名,第二批“上海工匠”94名,共计182名。

参考文献:

[1]程虹,田宏邈.工匠精神的不足导致产品质量不高吗?——来自中国企业员工匹配调查(CEES)的经验证据[J].宏观质量研究,2016,4(4):1-10.

[2]任宇.培育“工匠精神”加快质量强国建设[J].中国党政干部论坛,2016(5):51-53.

[3]肖群忠,刘永春.工匠精神及其当代价值[J].湖南社会科学,2015(6):6-10.

[4]李克强.2016年国务院政府工作报告[EB/OL].http://www.gov.cn/zhuanti/2016Lh/zfgongzuobaogao/mobile.htm.

[5]徐国庆.职业教育原理[M].上海:上海教育出版社,2007:35.

[6]叶美兰,陈桂香.工匠精神的当代价值意蕴及其实现路径的选择[J].高教探索,2016(10):27-31.

[7]庄西真.多维视角下的工匠精神:内涵剖析与解读[J].职教论坛,2017(5):92-97.

[8]匡瑛.智能化背景下“工匠精神”的时代意涵与培育路径[J].教育发展研究,2018(1):39-45.

[9]李进.工匠精神的当代价值及培育路径研究[J].中国职业技术教育,2016(27):27-30.

[10]薛栋.论中国古代工匠精神的价值意蕴[J].职教论坛,2013(34):94-96.

[11]王丽媛.高职教育中培养学生工匠精神的必要性与可行性研究[J].职教论坛,2014(22):66-69.

[12]张宏,孙宏兴,徐涛,等.高职院校学生工匠精神培育效果影响因素研究[J].中国职业技术教育,2018(9):36-42.

[13]贺正楚,彭花.新生代技术工人工匠精神现状及影响因素[J].湖南社会科学,2018(2):85-92.

[14]许应楠.职业院校人才工匠精神培育影响因素模型构建研究[J].中国职业技术教育,2018(2):10-13.

[15]朱佳丽.浅析高职学生的职业精神培养[J].全国流通经济,2009(21):104-105.

[16]郭会斌.工匠精神的资本化机制——一个基于八家百年老店的多层次构型解释[J].南开管理评论,2018(4):16-23.

[17]郑渝川.向日本“国宝”企业学工匠精神[J].销售与市场(评论版),2015(11):53-54.

[18]理查德·桑内特.匠人[M].上海:上海译文出版社,2015:12,15-16.

[19]王星.我们需要怎样的工匠精神[N].光明日报,2018-6-9(10).

责任编辑 韩云鹏