穿支皮瓣修复治疗手外伤软组织缺损的临床效果

2018-02-03翟希

翟 希

手部结构较为精细,具有强大的生活和生产功能,使用频率较高。手外伤是临床常见急症,表现为手部软组织缺损,肌腱、血管、骨关节均可出现功能受限,若缺损严重而未采取及时有效的治疗,可能会遗留明显残疾[1],严重影响患者的工作和生活。治疗时应根据手部受伤类型和缺损面积,选择不同的修复方式,尽量保留手指长度,并对手部外形和功能进行最大程度地修复。对于皮肤缺损严重,或肌腱、神经暴露于外的临床救治通常采取皮瓣修复手术,可减少出血[2]。穿支皮瓣术是一种全新的手术方式,本研究就穿支皮瓣修复术治疗手外伤软组织缺损患者的临床效果进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2013年7月至2017年2月于沈阳医学院附属中心医院就诊的70例手外伤软组织缺损患者作为研究对象。将所有患者按照随机数字表法分为观察组与对照组,每组35例。观察组中男24例,女11例,年龄18~57岁,平均(35±6)岁;受伤原因:刀切伤13例,绞扎伤9例,压轧伤6例,电锯伤3例,其他伤4例。对照组中男25例,女10例,年龄 18~57岁,平均(36±5)岁;受伤原因:刀切伤14例,绞扎伤8例,压轧伤7例,电锯伤2例,其他伤 4例。两组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法检查伤口,给予所有患者伤口清创处置,加速一期愈合,对于存在骨外露患者可酌情使用骨锉锉平外露指骨残端。给予对照组患者胸腹带蒂皮瓣修复术治疗:根据患者手外伤软组织缺损损情况,对胸腹部皮瓣进行精确设计,皮瓣组织由深筋膜浅层处分离,对皮下组织进行修剪,尽可能多保留蒂部皮下组织,术后胶布固定患肢,避免出现皮瓣折叠、蒂部扭转现象。给予观察组患者穿支皮瓣修复术治疗:于指根处采用橡皮筋与上臂处止血带止血,确定穿支穿出深筋膜的部位,以“相似组织替代”为原则设计修复皮瓣,于距离血管干1 cm处暴露脂肪小叶以及穿支血管。纵向切开穿支血管,并延伸至深筋膜空腔,提起小血管,切取肌肉,行穿支皮瓣操作,确定筋膜层处血管支方向,确定皮瓣中心,游离皮瓣。术后给予两组患者对症支持、改善微循环、抗生素预防感染等常规治疗。

1.3 观察指标比较两组患者治疗前后炎性因子变化、愈合时间和抗菌药物使用时间,并对两组患者的治疗效果进行评价。炎性因子指标包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-8(IL-8)、脂肪酶(LPS)。

1.4 疗效判定标准优:手外形完全恢复,功能完全恢复,关节活动正常,皮瓣与周围组织无差异;良:手外形基本恢复,功能明显改善,关节功能部分受限,皮瓣存在轻微肿胀;差:手外形恢复差,功能无变化,关节功能严重受限,皮瓣与正常皮肤差异明显[3]。总优良率(%)=(优例数+良例数)/总例数×100%。

1.5 统计学分析本研究数据采用SPSS 20.0统计软件处理,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

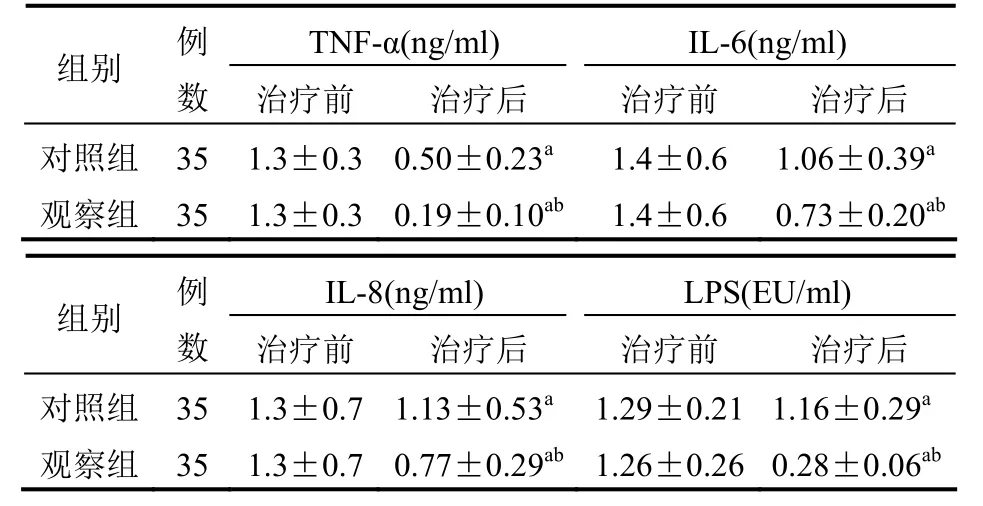

2.1 治疗前后炎性因子变化治疗前,两组患者TNF-α、IL-6、IL-8、LPS水平比较差异均无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组患者各炎性因子水平均明显下降,且观察组患者的TNF-α、IL-6、IL-8、LPS均明显低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表 1。

表1 两组患者治疗前后炎性因子水平变化比较(±s)

表1 两组患者治疗前后炎性因子水平变化比较(±s)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后TNF-α(ng/ml) IL-6(ng/ml)对照组 35 1.3±0.3 0.50±0.23a 1.4±0.6 1.06±0.39a观察组 35 1.3±0.3 0.19±0.10ab 1.4±0.6 0.73±0.20ab组别 例数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后IL-8(ng/ml) LPS(EU/ml)对照组 35 1.3±0.7 1.13±0.53a 1.29±0.21 1.16±0.29a观察组 35 1.3±0.7 0.77±0.29ab 1.26±0.26 0.28±0.06ab

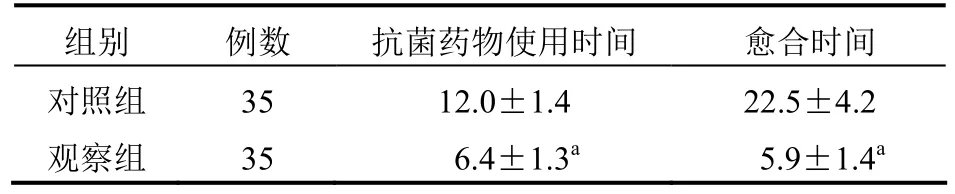

2.2 愈合时间和抗菌药物使用时间观察组患者的抗菌药物使用时间与愈合时间均明显短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者愈合时间和抗菌药物使用时间比较(d,±s)

表2 两组患者愈合时间和抗菌药物使用时间比较(d,±s)

注:与对照组比较,aP<0.05

组别 例数 抗菌药物使用时间 愈合时间对照组 35 12.0±1.4 22.5±4.2观察组 35 6.4±1.3a 5.9±1.4a

2.3 治疗效果观察组中治疗效果优19例、良13例、差3例,总优良率为91.4%(32/35);对照组中治疗效果优18例、良13例、差4例,总优良率为88.6%(31/35);两组患者优良率比较差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

手是人类重要的劳动器官,在工作生活中使用频繁,也极易受到损伤,由于损伤位置不同,治疗方法也存在一定差异,对于浅表伤患者只需要植皮修复即可,但对于存在软组织缺损的手外伤患者大部分需要实施皮瓣修复治疗[4],选择合适的修复方法对手部外形和功能恢复至关重要[5]。

对于皮肤缺损严重,或肌腱、神经暴露于外的临床救治通常采取皮瓣修复手术,可减少出血,避免感染以及肌腱坏死、指骨受损等情况发生。尽管皮瓣修复方法较多,但均以就近为原则,即术前判断可用局部皮瓣移植修复则无需应用远处皮瓣[6],注意应选择设计合理、比例适中的皮瓣,蒂部需长度合适、无扭转、无张力,术后密切关注皮瓣血运情况。传统治疗多采用胸腹带蒂皮瓣修复术,该方法取材简便、易于操作,组织血运良好,治疗效果可观,但患者需配合使用较长时间的抗菌药物,创面愈合时间较长,且胸腹带蒂皮瓣修复术所取皮瓣臃肿,致使修复的精确性和外形欠佳。

穿支皮瓣术是近年来新发展起来的一种全新手术方式,Taylor等提出的“血管供区”概念可能是穿支皮瓣的解剖基础[7],该术式是对传统皮瓣术的技术改良,切取皮瓣时具有选择性广等特点[8]。穿支皮瓣在切取时,可选择性携带皮神经,皮瓣设计更加灵活,待移植至相应缺损区域后,通过神经吻合处理,有助于手部等重要器官感觉恢复,且符合“相似组织替代”原则,修复的美观度更佳[9]。

本研究对手外伤软组织缺损患者分别进行不同方法的皮瓣修复治疗,尽管最终的治疗效果优良率两组比较差异无统计学意义,但观察组患者的抗菌药物使用时间与愈合时间均明显优于对照组,术后恢复快也就减轻了患者的术后痛苦。术后恢复与白细胞介素有必然联系,白细胞介素在传递信息、调节免疫中起重要作用,尤其有助于判断机体的炎症程度、发展转归等。因此,本研究对患者治疗前后的炎性因子水平进行了监测,发现治疗前所有患者的炎性因子均处于较高水平,治疗后均有所下降,但观察组患者的各炎性因子水平下降更快。

综上所述,穿支皮瓣修复术治疗手外伤软组织缺损效果显著,可有效减轻机体炎性反应,促进患者早日康复。

[1]胡海松,张卫华,朱伟雄.观察手外伤软组织缺损修复应用胸腹带蒂皮瓣修复术与穿支皮瓣修复法治疗疗效[J].浙江创伤外科,2015,20(6):1193-1195.

[2]胡永生.穿支皮瓣修复治疗手外伤软组织缺损的临床研究[J].深圳中西医结合杂志,2015,25(20):129-130.

[3]陈轶强,卢奇昊,孙斐予,等.观察手外伤软组织缺损修复应用不同皮瓣修复术治疗效果[J].湖南师范大学学报(医学版),2015,12(5):88-91.

[4]赵飞,丁冬,黄永禄,等.小腿远端蒂穿支皮瓣修复足踝部软组织缺损的临床应用研究[J].宁夏医学杂志,2016,38(4):308-310.

[5]谢冰.穿支皮瓣修复治疗手外伤软组织缺损的效果观察[J].中国现代药物应用,2016,10(19):57-58.

[6]谭润.穿支皮瓣修复治疗手外伤软组织缺损应用效果分析[J].中国实用医药,2017,12(25):84-85.

[7]丁法明,张德志,陈龙华,等.足跗外侧皮瓣游离移植在手部软组织缺损修复中应用效果观察[J].浙江创伤外科,2013,18(3):332-333.

[8]黄源钧,沙轲,薛明强,等.带蒂穿支皮瓣穿支动脉血流动力学和管径的变化及其与皮瓣存活的关系[J].广西医科大学学报,2015,32(3):438-440.

[9]丛志国.穿支皮瓣修复术治疗手外伤患者软组织缺损的临床价值研究[J].当代医学,2017,23(1):132-133.