四川单季稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害时空特征*

2018-01-31张玉芳庞艳梅陈东东

刘 佳,陈 超,张玉芳,庞艳梅,陈东东,赖 江

四川单季稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害时空特征*

刘 佳1,2,陈 超1,4**,张玉芳3,5,庞艳梅2,陈东东3,赖 江1

(1.四川省气候中心,成都 610072;2.中国气象局成都高原气象研究所/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都610072;3.四川省农业气象中心,成都 610072;4.南方丘区节水农业研究四川省重点实验室,成都 610066;5.高原大气与环境四川省重点实验室,成都 610072)

利用四川省84个气象观测站1961−2014年逐日平均气温、最高气温和日平均相对湿度等气象资料以及1981−2014年水稻空壳率数据,通过线性回归法、多项式回归法、Morlet小波分析等方法,分析水稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害的时空变化规律。结果表明: 1961−2014年高温热害总次数呈上升趋势,不同等级热害发生次数的年际变化特点与总次数一致,尤以2000年后增幅显著,其中抽穗扬花期轻度热害和灌浆结实期重度热害的增幅最显著,这与气候变暖背景下,1990年以来水稻高温热害区域增多的趋势基本一致;不同生育期内各等级高温热害发生次数均有显著的周期震荡规律,方差值在16a、12a、4a时间尺度上均出现峰值,依据周期变化推测,2015年后高温热害将持续偏多。依据高温热害“山区少、盆地多”的分布特征,可将盆中浅丘区及盆南丘陵区划分为热害频发区,盆东岭谷区为热害偶发区,川西南山地为热害少发区。在气候变暖背景下,1990年以来不同等级高温热害均呈现发生频率增多,范围扩大,高发中心从平原向山地扩大的趋势。本研究实现了水稻高温热害监测产品由定性向定量化的转变,融合常规高温指标的动态监测,提高了空间分布的精细度,延长了研究的时效性,更具针对性和指导性。

水稻;高温热害指数;高温热害累积指数;Morlet小波分析

近年来,以气候变暖为主要特征的气候变化及其对自然、经济和人类生活产生的影响已经成为各国政府和科学界共同关注的问题[1]。农业对气候变化十分敏感,相关研究表明,长江流域及其以南地区,从1999年至今,几乎每年都会出现持续10d以上的强度大、范围广的极端高温天气。如不采取应对措施,至2030年,中国种植业的生产能力总体上可能将下降5%~10%,至21世纪后半期,中国主要农作物的产量最大可下降37%[2]。四川省作为中国13个粮食主产区之一,水稻产量占粮食总产的42.6%[3]。由于单季稻生长的关键期处于一年中温度最高的夏季,随着气候变暖和极端高温频率的增加,高温热害已成为水稻生产的主要灾害之一,因此,探讨全球气候变化背景下的四川区域水稻生育期灾害的响应将成为研究热点。刘玲等[4]认为高温热害主要对长江中下游地区及华南地区的早、中稻有危害;万素琴等[5]基于1961−2005年的气象资料揭示了湖北省水稻的高温分布规律;金志凤等[6]讨论了浙江省水稻高温热害的时空分布特征;于垄等[7]分析了江苏省单季稻拔节期和孕穗扬花期高温热害发生规律。谭诗琪等[8]分析长江中下游地区近32a水稻高温热害的时空分布规律,发现长江中下游地区高温热害分布呈现南多北少、东多西少的趋势。此外,对于西南地区高温热害演变规律及其空间分布特征的研究也逐渐增多,何永坤等[9]利用该指标分析了1960−2008年四川盆地东部水稻热害,发现不同等级热害的年代际波段明显,热害重发区集中在盆地中部。罗孳孳等[10]分析了重庆水稻高温热害的时空分布,发现自20世纪80年代中期以来,水稻高温热害尤其是重度高温热害的发生呈上升趋势。其中重庆东北部、中部、西南部高温热害较重;灌浆结实期,长江河谷地区高温热害发生重。

综上可见,对于高温热害的研究,大多数学者所采用的温度指标基本一致,即水稻处于孕穗后期和抽穗扬花期,也就是单季稻在7月下旬−8月上旬时,遭遇连续日平均气温>30℃、日最高气温>35℃、同时极端最高气温38℃以上、相对湿度70%以下的高温天气[11]。高温热害指标是研究和了解高温热害发生规律及开展高温热害监测预警、防灾减灾、影响评估等的重要工具,也是评判灾害的标准,其对水稻的危害程度是由持续时间和强度共同决定的[12],但以往关于四川省高温热害发生规律的研究缺少对高温强度和持续时间的累计综合考虑,从而对四川盆地高温热害加剧导致水稻减产的原因认识不足,难以很好地反映高温热害在整个空间上的分布特征。此外,以往对于水稻高温热害的研究主要集中在风险评估方面,较少分析气候变化背景下高温热害的变化规律,也忽略地形差异的背景调研。本研究从水稻危害的生物学角度考虑高温热害的影响,结合前人研究[13-20],引用高温热害累积指数概念,综合四川地形特征,以分析1961−2014年单季稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害的时空特征,并结合四川水稻种植特征,筛选影响水稻品质及产量的主要气象因子,建立水稻高温热害累积危害指数,动态监测水稻高温热害危害,提出区域高温热害区划建议,以期为四川水稻的防灾、减灾和稻作制度的调整提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

研究区域为四川省19个地市、州(不包括甘孜和阿坝两个水稻不适宜种植区),该区域水资源较丰富,年降水量950mm以上,地貌以平原和山地为主,根据区域地形特点、农业气候特征,结合《全国水稻高产创建技术规范模式图》,将研究区内水稻种植区划分为7个子区域(以县级为划分单元),水稻种植区分区及站点分布情况见图1。盆南丘陵区包括自贡、泸州、宜宾等市的大部分县,乐山犍为、内江隆昌等8个站,盆中浅丘区包括内江、资阳、遂宁、南充的大部分县(市、区)及巴中的西南部等17个站,盆西平丘区包括成都市全部、德阳、乐山、眉山及绵阳部分区域等10个站,盆周边缘山地区包括巴中、广元、雅安及乐山的部分县(市、区)等11个站,盆东平行岭谷区包括达州的大部分地区及广安的邻水、华蓥等7个站,川西南中山山地区域包括17个站,川西南中山宽谷区包括13个站。由于各区气候特点和水稻品种熟型有一定区别,因此,根据1961−2014年水稻生育期观测资料统计各区单季水稻的抽穗扬花和灌浆结实期,结果见表1。

研究范围内84个气象观测站1961−2014年逐日平均气温、最高气温、相对湿度等气象资料以及水稻生育期,1981−2014年水稻高温热害高发区典型代表站抽穗扬花及灌浆结实期空壳率等观测资料均来自四川省气象探测数据中心,数据均通过基本质量控制,对缺测值进行插补。

图1 四川水稻种植区划分(7个子区)及84个农业气象站的分布

表1 1961−2014年各子区水稻抽穗扬花期和灌浆期统计(月−日)

1.2 方法

1.2.1 高温热害累积指数的建立

(1)抽穗扬花期高温热害累积指数

将日最高气温35℃作为危害水稻抽穗扬花的界限温度[21-22],综合考虑高温及空气相对湿度的共同影响,参考阳园燕等[23]研究,定义水稻抽穗扬花期高温热害累积指数HISf的计算式为

式中,TDmax=35℃,RHD=70%,分别为致害最高气温(℃)和空气相对湿度(%);Timax、RHi分别为水稻抽穗扬花期第i天的日最高气温(℃)和空气相对湿度,TDmax、RHD,Tmax、RHmin分别为历年水稻抽穗扬花期极端最高气温(℃)、极端最低相对湿度(%),n为水稻抽穗扬花期天数,Dfi为水稻抽穗扬花期第i天高温危害权重系数。

(2)灌浆结实期高温热害累积指数

结合文献[23],在建立水稻灌浆结实期高温热害累积指数时不仅考虑日最高气温,还要考虑日较差的影响,灌浆结实期高温热害累积指数HISg为

式中,TDmax=35℃,为致害最高气温,TD=30℃,为致害日平均气温,Timax为水稻灌浆结实期第i天日最高气温(℃),Ti为日平均气温(℃),Tmax为历年灌浆结实期极端最高气温、Tavmax为历年灌浆结实期日平均气温的最大值(℃),n为水稻灌浆结实期天数,i为水稻灌浆结实期第几天,Dgi为水稻灌浆结实期第i天高温热害危害权重系数。

1.2.2 高温热害频率统计

根据1980−2014年高温热害累积指数与水稻空壳率的关系,分别确定抽穗扬花期、灌浆结实期发生高温热害累积指数;进而统计分析1961−2014年四川各水稻种植区抽穗扬花期和灌浆结实期内某站点高温热害出现频率(Fi),即某站点i指定时段内发生热害的年数n(HISf>0或HISg>0)与指定时段内总年数N之比[24]。其计算式为

Fi=(n/N)×100% (5)

采用ArcGIS10.1软件的克里金插值方法生成空间栅格数据,绘制高温热害发生频率分布图。

此外,对于时间序列变化趋势分析以线性趋势法为主,并对线性趋势进行显著性检验;利用Morlet小波分析研究高温热害周期变化。

2 结果与分析

2.1 水稻抽穗、灌浆期高温热害等级划分

水稻生育期遭遇高温热害造成产量和品质的下降,其中对水稻空壳率的影响很明显。由于影响水稻空壳率的气象要素较多,如延迟性和障碍性冷害、强降水或连阴雨天气,都有可能造成水稻空壳率增加[23]。因此,筛选水稻高温热害高发区典型代表站1980−2014年水稻抽穗扬花及灌浆结实期典型的高温年,计算其高温热害监测指数,并分别与水稻空壳率进行相关分析,结果见表2、表3。由表可见,水稻抽穗扬花期的高温热害监测指数与水稻空壳率发生的相关系数达0.79,水稻灌浆结实期的高温热害监测指数与水稻空壳率发生的相关系数达0.70,均通过了0.01水平的显著性检验。进一步统计水稻高温热害高发区典型代表站1981−2009年水稻抽穗扬花及灌浆结实期典型的高温年,计算其高温热害监测指数,并分别与1981−2009年水稻空壳率对比,如图2所示,三者均存在较好的相关关系。水稻高温热害高发区典型代表站水稻抽穗扬花及灌浆结实期典型高温年对应的空壳率及热害指数关系,能够定量说明高温热害指数可以用于监测四川水稻区高温热害情况,也验证了该指数的合理性和可靠性。

根据《中国气象灾害大典(四川卷)》[24],参考水稻高温热害高发区典型年份的监测指数及阳园燕等[23]对重庆地区水稻高温热害监测指数等级的划分,结合四川省农业气象观测站点对水稻空壳率的统计进行对比分析,确定水稻高温热害监测指数等级划分标准,将其分为轻、中、重3个等级(表4)。

表2 四川高温典型年水稻空壳率和抽穗扬花期高温热害监测指数

表3 四川高温典型年水稻空壳率和灌浆结实期高温热害监测指数

表4 水稻高温热害监测指数等级划分

图2 1981−2009年四川水稻空壳率(%)和抽穗扬花期、灌浆结实期高温热害指数

2.2 抽穗扬花期高温热害发生频次的时空分布

2.2.1 年际变化

由图3可见,1961−2014年,四川水稻种植区抽穗扬花期高温热害发生站数整体呈现增多的趋势,但趋势不明显,其中热害发生最多的年份为2006和2013年,发生最少的年份为1987年;年代际变化呈“W”型阶梯变化趋势,其中20世纪80年代中期和21世纪初期为高温热害发生较轻的年代;60−80年代高温热害发生站数为先增后减,80年代平均发生站数为6;90年代到2000年后则呈现先减后增的变化趋势,年代际平均发生站数由10.0增至23.0;特别是21世纪00年代中期以来,高温热害发生站数显著增多,近10a平均发生站数达26。

由表5可见,四川水稻种植区各年代轻度和中度高温热害发生站数均呈增多趋势,重度高温热害除2012年外,其余年份均无发生;其中,轻度热害发生最多的年份为2006和2014年,发生最少的年份为1987和1991年;中度热害发生最多的年份为2013和1969年,发生最少的年份为1987−1991年、1995−1999年;从年际变化趋势看,不同等级高温热害发生站数自2000年以来均呈显著增多趋势,以轻度热害增幅最明显。

表5 各年代水稻抽穗扬花期不同等级高温热害发生站数统计(站)

图3 1961−2014年四川水稻抽穗扬花期各等级高温热害发生站数的年际变化

2.2.2 周期变化

由图4可见,抽穗扬花期高温热害频次的年代际尺度周期震荡比年际尺度周期振荡显著(图4a),其方差值在16a、12a、10a、6a、准2a时间尺度上出现峰值(图4b)。由图4a可见,16a时间尺度的周期性变化特征较明显,近50a存在3个少发期和3个多发期,2006年以来进入多发期,表明高温热害发生次数在未来5a内将持续偏多,其后再次进入热害偏少期,该周期震荡与西太平洋副热带高压准16~20a周期震荡一致,即当夏季副高偏强偏西时,则四川高温热害发生频次增多;12a时间尺度在整个时域上分布均匀,发生次数经历了“偏少-偏多”5个循环周期;10a和6a周期在1990年后变化特征明显,并且小尺度周期变化嵌套在较大尺度中,周期特征较复杂,但中心周期未发生偏移,准2a周期在2005−2010年振荡较显著,因此,2010年后该地区仍处于热害多发期。分等级对比发现:轻度高温热害表现为准6a、10a、12a、16a周期变化,中高温热害以4a、10a左右周期震荡较为显著,重高温热害则表现出准2a、16a的周期震荡。

图4 四川省1961−2014年水稻抽穗扬花期高温热害小波变换(a)和方差(b)

2.2.3 空间分布

由图5可知,水稻抽穗扬花期轻度热害空间分布特征表现为,频率在40%以上的区域分布在盆中浅丘区东部、盆东岭谷区及盆南丘陵区,频率在30%~40%的区域主要分布在盆周边缘山地区和盆中浅丘区,频率在10%~30%的区域主要分布在盆西平丘区和川西南中山山地,轻度热害频率最高为50%,位于达县。中度热害空间分布表现为,除盆东平行岭谷区频率最高为10%~15%,盆地边缘山地盆中浅丘区东部以及盆南丘陵区南部频率为5%~15%外,其余地区均低于5%。重度热害主要集中分布在川西南中山山地区西部的甘洛,频率为2%,其余地区均未发生。由此可见,在水稻抽穗扬花期,高温热害高发区在盆中浅丘区东部、盆东岭谷区及盆南丘陵区南部,频率为4~5a一遇,以轻度高温热害为主。

进一步选取1961−1990年和1991−2014年两个时间段,对比四川省水稻种植区热害发生频率分布特征。由图6可以看出,1990年以前,轻度热害频率最高为50%以上,分布于盆东岭谷区和盆南丘陵区的苍溪、宣汉、宁南、兴文地区;中度热害频率最高为17%,分布于盆周边缘山地区的旺苍和宣汉地区;重度热害频率为0;1990年以前,抽穗扬花期高温热害高发区集中在盆周边缘山地区,频率最高为1~2a一遇,以轻度高温热害为主。1990年以后,轻度热害频率最高介于45%~50%,分布于盆中浅丘区南部的简阳、达县地区;中度热害频率最高也为17%,分布于盆周边缘山地区的苍溪和芦山地区;重度热害高发区位于川西南中山山地区西部,频率低于5%;1990年后,抽穗扬花期高温热害高发区集中在盆中浅丘区,其中简阳的频率最高,为63%,也以轻度高温热害为主。由此可以看出,1990年以后不同等级高温热害发生频率均略高于1990年以前,且范围扩大,盆地东北部高发区向南移。

图5 1961−2014年四川水稻抽穗扬花期不同等级高温热害发生频率的空间分布

图6 1990年前(1)、后(2)水稻抽穗扬花期不同等级高温热害发生频率的空间分布

2.3 灌浆结实期高温热害发生频次的时空分布

2.3.1 年际变化

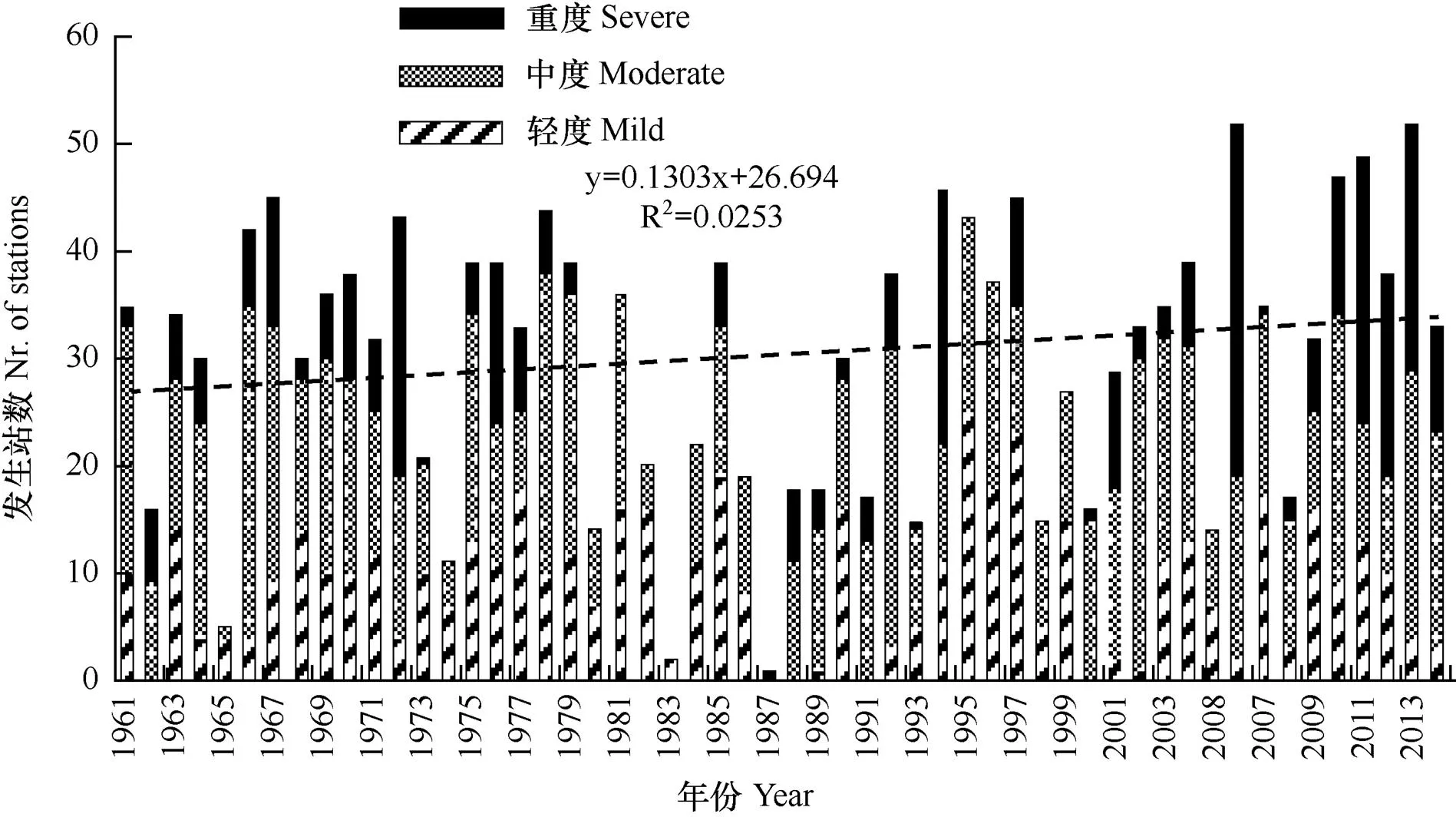

图7为四川1961−2014年水稻灌浆结实期不同等级高温热害发生站数统计,由图可见,近50a该地区高温热害发生站数整体呈现不显著增多趋势,其中热害发生最多的年份为2006和2013年,发生最少的年份为1987年;年代际变化呈“V”型阶梯变化趋势,其中20世纪80年代中后期为高温热害发生较轻的年代,平均发生站数为20.5;21世纪00年代中期以来,高温热害发生站数显著增多,近10a平均发生站数达37。

分等级统计发现,除轻度热害发生站数减少外,中度和重度热害发生站数均呈增多趋势;其中,轻度热害发生最多的年份为1995、1997年,发生较少的年份集中在2000年初期;中度热害发生最多的年份为1966和2002年,发生最少的年份为1983和1987年,年代际变化呈现“V”型分布;重度热害发生最多的年份为2006和2011年,发生较少的年份集中在1981−1985年。从年际变化趋势来看,中度和重度等级的高温热害发生站数自2000年以来均呈显著增多趋势,以重度增幅最明显(表6)。

表6 各年代水稻灌浆结实期不同等级高温热害发生站次统计(站)

图7 1961−2014年水稻灌浆结实期不同等级高温热害发生站数的年际变化及趋势

2.3.2 周期变化

由图8可见,年际尺度周期变化中,小波系数等值线密集且数值较大,表明灌浆结实期高温热害频次的年代际尺度周期震荡比年际尺度周期振荡显著(图8a),其方差值在16a、12a、4a时间尺度上出现峰值(图8b)。由图8a可见,在16~20a时间尺度上存在3个少发期和3个多发期,2015年处于多发期,12a时间尺度在2000年以前分布均匀,存在“偏少-偏多”3个循环周期,但2000年后热害频次则持续偏多;4a周期在时域上也存在类似的分布,其中2005−2010年振荡较显著。分等级对比发现,轻度高温热害表现为5a、准12a、准16a周期变化,中高温热害以准4a、准12a周期震荡较显著,重高温热害则表现出准6a、10a周期震荡。

2.3.3 空间分布

由图9可知,水稻灌浆结实期轻度热害空间分布特征表现为,发生频率在35%以上的区域主要集中在盆南丘陵区,10%~35%的区域主要分布在盆周边缘山地和盆东岭谷区,5%~10%的区域主要分布在盆中浅丘区,轻度热害频率最高为46%,位于盆南的纳溪。中度热害空间分布特征为盆中浅丘区和川西南中山山地区频率最高,为35%以上,盆东岭谷区东南部次之,频率为15%~35%,盆西平丘区以东频率低于10%,中度热害频率最高为46%,位于盆南的高县。重度热害主要集中分布在盆中浅丘区东北部,频率最高为50%,出现在蓬安,此外,盆周边缘山地区、盆西平丘区及盆南丘陵区的热害发生频率为5%~10%。由此可见,水稻在灌浆结实期,高温热害高发区为盆中浅丘区及盆南丘陵区,频率为1~2a一遇,以中度高温热害为主。

图8 四川省1961−2014年水稻灌浆结实期高温热害小波变换(a)和方差(b)

选取1961−1990年和1991−2014年两个时间段,对比四川省水稻种植区灌浆结实期热害发生频率分布特征。由图10可以看出,1990年以前,轻度热害频率高发区较集中,最高值为45%以上,分布于盆南丘陵区的古蔺、富顺地区,此外盆中浅丘区的苍溪、蓬溪也是热害频率较高地区;中度热害频率最高为47%,主要集中在盆中浅丘区的隆昌和乐至,同时盆东岭谷区和盆南丘陵区也是热害高发区域,发生频率为35%以上,范围较大;重度热害频率为10%~20%,高发区域集中在盆东岭谷区。1990以前,灌浆结实期高温热害高发区以盆中浅丘区为主,其次为盆东岭谷区和盆南丘陵区,频率最高为2~4a一遇,以中度高温热害为主。1990年以后,轻度热害频率最高介于45%~50%,分布于盆南丘陵区的隆昌、筠连地区;中度热害频率较高,主要分布于盆南丘陵区和盆中浅丘区,以合江和威远为高发的典型地区,发生频率均为50%;重度热害高发区与1990年前相似,也位于盆东岭谷区,但范围更大,频率介于10%~20%。总体来看,1990年以后,灌浆结实期高温热害高发区集中在盆南丘陵区,其中合江、长宁的频率最高,灾害范围向西延伸至盆西平丘区,也以中度高温热害为主。由此可见,1990年以后不同等级高温热害发生频率均略高于1990年以前,灾害高发中心从盆中浅丘区向盆南丘陵区南移,且灾害影响范围向西扩大。

图9 四川省1961−2014年水稻灌浆结实期高温热害发生频率的空间分布

图10 1990年前(1)、后(2)水稻灌浆结实期高温热害频率的空间分布

3 结论与讨论

(1)1961−2014年四川地区水稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害发生站数整体均呈现不显著增多趋势。热害发生最多的年份均为2006、2013年,发生最少的年份也都为1987年。抽穗扬花期热害发生数量的年代际变化呈“W”型阶梯变化趋势,20世纪80年代中期和21世纪初期为高温热害发生较轻的年代,灌浆结实期年代际变化呈“V”型阶梯变化趋势,其中80年代中后期为高温热害发生较轻的年代;不同等级高温热害发生站数自2000年以来均呈显著增多趋势,其中抽穗扬花期以轻度热害增幅最明显,灌浆结实期以重度热害增幅最明显。这与许多学者分析的气候变暖背景下,1990年以来水稻高温热害区域增多的趋势基本一致[15]。

(2)不同生育期内各等级高温热害发生次数均有显著的周期震荡规律,方差值在16a、12a、4a时间尺度上出现峰值,其中轻度发生次数有准6a、12 a、16a的周期变化,中度发生次数在4a、准12a周期振荡上较显著,重度发生次数则表现为准2a、6a、准16a的周期震荡。此外,依据16a时间尺度的周期变化和西太平洋副热带高压准16~20a周期震荡一致可推测,夏季副高偏强偏西时,则四川高温热害发生频次增多,2015年之后一段时间内,高温热害仍将多发。

(3)四川省水稻高温热害空间格局总体上呈现“山区少、盆地多”的分布特征,水稻抽穗扬花期,高温热害高发区为盆中浅丘区东部、盆东岭谷区及盆南丘陵区南部,频率为4~5a一遇,以轻度高温热害为主;灌浆结实期,高温热害高发区为盆中浅丘区及盆南丘陵区,频率为1~2a一遇,以中度高温热害为主。综上可将水稻种植区划分盆中浅丘区及盆南丘陵区为热害频发区,盆东岭谷区为热害偶发区,川西南山地区为热害少发区。全省水稻高温热害发生频次的空间分布特征受到四川地形影响,因此科学设计种植布局较关键。

(4)为了更好地研究气候变化背景下热害风险的变化,对比1961−1990年和l991−2014年两个时间段热害发生频率分布特征发现,1990年以后不同等级高温热害发生频率均略高于1990年以前,且范围扩大,其中抽穗扬花期热害高发区从盆地东北部向南扩张,灌浆结实期的灾害高发中心从盆中浅丘区向盆南丘陵区南移,且灾害影响范围向西扩大。

本文利用高温热害累积指数概念,综合高温热害发生概率及其持续日数的影响,建立四川水稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害指标,分析了四川地区水稻高温热害的时空分布规律,发现1961−2014年高温热害总次数呈上升趋势,尤以2000年后增幅显著;在气候变暖背景下,1990年以来不同等级高温热害均呈现次数增多和高发中心从平原向山地扩大的趋势。本文研究结论与罗孳孳等[10]研究结果虽然在分布范围上有少许差异,但分布规律基本一致,差异应该主要来自研究数据选取的不同,本文利用气象观测资料,结合大田生产实际,计算了水稻高温热害累积危害指数,实现了水稻高温热害监测产品由定性向定量化的转变,融合常规高温指标的动态监测,提高了空间分布的精细度,延长了研究的时效性,相比以往的热害研究更具针对性和指导性。但本研究未采用遥感监测数据,因此有必要将多种观测数据进行融合,结合气候背景发挥各自优势,建立综合的高温热害监测模型。此外,水稻产量除去温度因子的影响,其它天气要素,如日照时数会影响辐射量,间接影响水稻生育期,其中川西南山地区域虽然温度较其它区域偏低,但其日照时数却较长,这在一方面大大增加了水稻生长所接受的辐射量,促进其光合作用,进而增加了光合产量。相对湿度也会引发高温热害的发生,过大会导致湿热而致使水稻空秕率增加。其它要素如最低温度也影响水稻正常生长发育等。同时各种农业气象灾害如病虫害、洪涝干旱灾害等时有发生,各种灾害并非独立发生,它们相互制约、相互作用,因此,在研究高温热害对水稻的影响时应将其它灾害的影响进行分离[25]。水稻受害还受其它条件如施肥状况、田间管理、水稻品种等因素的影响,并且现有研究尚未进行高温对不同品种水稻热害预警,应根据不同地域特点采用不同熟制和播期及品种的水稻进行生产,这样既能避开高温热害的不利影响,又能调整种植结构,提高作物产量,以上工作有待今后做进一步研究。

[1]朱珠,陶福禄,娄运生.1980-2009年江苏省气温变化特征及水稻高温热害变化规律[J].江苏农业科学,2013,41(6):311- 315.

Zhu Z,Tao F L,Lou Y S.Temperature change characteristics and rule of rice in Jiangsu province in 1980-2009 [J]. Jiangsu Agricultural Science,2013,41(6):311-315.(in Chinese)

[2]林而达,许吟隆,蒋金荷,等.气候变化国家评估报告(Ⅱ):气候变化的影响与适应[J].气候变化研究进展,2006,2(2):51-56.

Lin E D,Xu Y L,Jiang J H,et al.Climate change assessment report(Ⅱ):The effects of climate change and adaptation to climate change[J].Advances in Climate Change Research,2006, 2(2):51-56.(in Chinese)

[3]程勇翔,王秀珍,郭建平,等.中国水稻生产的时空动态分析[J].中国农业科学,2012,45(17): 3473-3485.

Cheng Y X,Wang X Z,Guo J P,et al.The temporal spatial dynamic analysis of China rice production[J]. Scientia Agricultural Sinica,2012,45(17):3473-3485.(in Chinese)

[4]刘玲,沙奕卓,白月明.中国主要农业气象灾害区域分布与减灾对策[J].自然灾害学报,2003,12(2):92-97.

Liu L,Sha Y Z,Bai Y M.Regional distribution of main agrometeorological disasters and disaster mitigation strategies in China[J].Journal of Natural Disasters,2003,12(2):92-97.(in Chinese)

[5]万素琴,陈晨,刘志雄,等.气候变化背景下湖北省水稻高温热害时空分布[J].中国农业气象,2009, 30(S2):316-319.

Wan S Q,Chen C,L Z X,et al.Space-time distribution of heat injury on rice in Hubei province under climate change[J]. Chinese Journal of Agrometeorology,2009,30(Supple2):316- 319.(in Chinese)

[6]金志凤,杨太明,李仁忠,等.浙江省高温热害发生规律及其对早稻产量的影响[J].中国农业气象,2009,30(4):628-631.

Jin Z F,Yang T M,Li R Z,et al.High temperature induced heat damage and its impacts on early rice yields in Zhejiang Province[J].Chinese Journal of Agrometiorology,2009,30(4): 628-631.(in Chinese)

[7]于垄,宋静,高萍.江苏水稻高温热害的发生规律与特征[J].气象科学,2010,30(4):530-533.

Yu L,Song J,Gao P.Characteristics of heat damage for rice in Jiangsu province[J].Scientia Meteorological Sinica,2010,30(4): 530-533.(in Chinese)

[8]谭诗琪,申双和.长江中下游地区近32年水稻高温热害分布规律[J].江苏农业科学,2016,44(8):97-101.

Tan S Q,Shen S H.The distribution of heat and heat of rice in the middle and lower reaches of the Yangtze river in the past 32 years[J].Jiangsu Agricultural Science,2016,44(8):97-101. (in Chinese)

[9]何永坤,范莉,阳园燕.近50年来四川盆地东部水稻高温热害发生规律研究[J].西南大学学报(自然科学版),2011,33(12): 39-43.

He Y K,Fan L,Yang Y Y.Study on the occurrence of high temperature-induced heat damage in rice in the east of Sichuan Basin in the past 50 years[J].Journal of Southwest University(Natural Science Edition),2011,33(12):39-43.(in Chinese)

[10]罗孳孳,阳园燕,唐余学,等.气候变化背景下重庆水稻高温热害发生规律研究[J].西南农业学报,2011,24(6):2185-2189.

Luo Z Z,Yang Y Y,TangY X,et al.Study on characteristics of heat damage on rice in Chongqing in context of climatic change[J].Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2011,24(6):2185-2189.(in Chinese)

[11]谢晓金,李秉柏,李映雪,等.抽穗期高温胁迫对水稻产量构成要素和品质的影响[J].中国农业气象,2010,31(3):411-415.

Xie X J,Li B B,Li Y X,et al. Effects of high temperature stress on yield components and grain quality during heading stage[J]. Chinese Journal of Agrometeology,2010,31(3):411- 415.(in Chinese)

[12]郑有飞,丁雪松,吴荣军,等.近50年江苏省夏季高温热浪的时空分布特征分析[J].自然灾害学报,2012,21(2):3-5.

Zheng Y F,Ding X S,Wu R J,et al.Temporal and spatial feature analyses of summer high temperature and heat wave in Jiangsu Province in past 50 years[J].Journal of Natural Disasters,2012,21(2):3-5.(in Chinese)

[13]陈超,庞艳梅,张玉芳.近50年来四川盆地气候变化特征研究[J].西南大学学报(自然科学版),2010, 32(9):115-120.

Chen C,Pang Y M,Zhang Y F.On the characteristics of climate change in Sichuan basin in the recent 50 years[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2010,32(9):115-120.(in Chinese)

[14]代姝玮,杨晓光,赵孟,等.气候变化背景下中国农业气候资源变化Ⅱ:西南地区农业气候资源时空变化特征[J].应用生态学报,2011,22(2):442-452.

Dai S W,Yang X G,Zhao M,et al.Changes of China agricultural climate resources under the background of climate change Ⅱ:spatiotemporal change characteristics of agricultural climate resources in Southwest China[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2011,22(2):442-452.(in Chinese)

[15]陈超,庞艳梅,潘学标,等.气候变化背景下四川省气候资源变化趋势分析[J].资源科学,2011,33(7): 1310-1316.

Chen C,Pang Y M,Pan X B,et al.Characteristics of climate resources under global climate change in Sichuan province[J]. Resources Science,2011,33(7):1310-1316.(in Chinese)

[16]陈升孛,刘安国,张亚杰,等.气候变化背景下湖北省水稻高温热害变化规律研究[J].气象与减灾研究,2013,36(2):51-56.

Chen S B,Liu A G,Zhang Y J,et al.Dynamic variations of heat injury on rice in Hubei province under climate change[J]. Meteorology and Disaster Reduction Research,2013,36(2): 51-56.(in Chinese)

[17]田小海,罗海伟,周恒多,等.中国水稻热害研究历史、进展与展望[J].中国农学通报,2009,25(22):166-168

Tian X H,Luo H W,Zhou H D,et al.Research on heat stress of rice in China:progress and prospect[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2009,25(22):166-168.(in Chinese)

[18]包云轩,刘维,高苹,等.气候变暖背景下江苏省水稻热害发生规律及其对产量的影响[J].中国农业气象,2012,33(2): 289-296.

Bao Y X,Liu W,Gao P,et al.Study on characteristics of rice heat damages in Jiangsu province under the background of climate warming and its influence on the rice yield[J]. Chinese Journal of Agrometeorology,2012,33(2):289-296.(in Chinese)

[19]高素华,王培娟,万素琴.长江中下游高温热害及对水稻的影响[M].北京:气象出版社,2009.

Gao S H,Wang P J,Wan S Q.High temperature thermal damage of the middle and lower Yangtze River and the influence of rice[M].Beijing:China Meteorological Press, 2009.(in Chinese)

[20]冯明,陈正洪,刘可群,等.湖北省主要农业气象灾害变化分析[J].中国农业气象,2006,27(4):343-348.

Feng M,Chen Z H,Liu K Q,et al.Analysis on variation of main agrometeorological disasters in Hubei Province[J]. Chinese Journal of Agrometeorology,2006,27(4):343-348.(in Chinese)

[21]郑建初,张彬,陈留根,等.抽穗期高温对水稻产量构成要素和稻米品质的影响及其基因型差异[J].江苏农业学报,2005,21(4):249-254.

Zheng J C,Zhang B,Chen L G,et al.Genotypic differences in effects of high air temperature in field on rice yield components and grain quality during heading stage[J]. Jiangsu J. of Agr. Sci,2005,21(4):249-254.(in Chinese)

[22]郑志广.光温条件对水稻结实及干物质生产的影响[J].北京农学院学报,2003,18(1):13-16.

Zheng Z G.The influence of temperature and light on grain-filling, dry matter production of rice[J].Journal of Beijing Agricultural College,2003,18(1):13-16.(in Chinese)

[23]阳园燕,何永坤,罗孳孳,等.三峡库区水稻高温热害监测预警技术研究[J].西南农业学报,2013,26(3):1249-1254.

Yang Y Y,He Y K ,Luo Z Z,et al.Study on monitoring and early warning technology of rice heat injury in the three gorges reservoir area[J].Southwest China Journal of Agricultural Sciences,2013,26(3):1249-1254.(in Chinese)

[24]《中国气象灾害大典》编委会.中国气象灾害大典:四川卷[M].北京:气象出版社,2005:89-311.

The China Meteorological Disasters Ceremony Editorial Committee.China meteorological disasters ceremony:Sichuan volume[M].Beijing:China Meteorological Press,2005:89- 311.(in Chinese)

[25]史军,丁一汇,崔林丽.华东地区夏季高温期的气候特征及其变化规律[J].地理学报,2008,63(3):237-246.

Shi J,Ding Y H,Cui LL.Climatic characteristics and their changing law during summer high-temperature times in east China [J].Acta Geographica Sinica,2008,63(3):237-246.(in Chinese)

Space-time Distribution of High Temperature Disasters on Single-cropping Rice during Heading-flowering Stage and Filling-harvest Stage in Sichuan Province

LIU Jia1, 2, CHEN Chao1,4, ZHANG Yu-fang3,5, PANG Yan-mei2, CHEN Dong-dong3,LAI Jiang1

(1. Sichuan Provincial Climate Centre, Chengdu 610072, China;2. Institute of Plateau Meteorology, China Meteorological Administration, Chengdu/Heavy Rain and Drought-Flood Disasters in Plateau and Basin Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610072;3.Sichuan Provincial Agricultural Meteorological Centre, Chengdu 610072;4. Provincial Key Laboratory of Water-Saving Agriculture in Hill Areas of Southern China, Chengdu 610066;5.Plateau Atmosphere and Environment Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610072)

In this paper, spatial-temporal variation characteristics of high temperature disasters on single-cropping rice during heading-flowering stage and filling-harvest stage were analyzed with agricultural data including meteorology, rice production and agro-meteorology from 1961 to 2014 in Sichuan province by linear regression, multiple regression, Morlet wavelet analysis. The results showed that the total and different grades of high temperature disaster occurrence times were a significant upward trend from 1961 to 2014, especially after 2000. The mild heat damage increased significantly during heading-flowering stage, and the severe heat damage increased significantly during filling-harvest stage. The different grades of high temperature disaster occurrence times showed a significant periodic oscillation during growth period on 16 years, 12 years, 4 years time scale. Based on periodic changes speculated, it will remain high temperature disaster in 2015. The distribution of heat injury spatial pattern showed “less in mountainous and multi in basin”. Rice planting area can be divided into: high temperature disaster often occurred in central plain area and southern hilly of basin, seldom happen in eastern hilly of basin, less happened in southwest mountain. Under the background of climate warming, the frequency of different grades of high temperature disaster has increased, and frequent center has expanded from the plains to the mountain since 1990. This study has realized the transition of high temperature disasters monitoring products which from qualitative to quantitative. It combined the dynamic monitoring, improved the accuracy of the spatial distribution, and extended timeliness of the study.

Rice;High temperature disasters;High temperature heat damage accumulation index;Morlet wavelet analysis

10.3969/j.issn.1000-6362.2018.01.006

刘佳,陈超,张玉芳,等.四川单季稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害时空特征[J].中国农业气象,2018,39(1):46-58

2017-04-26

。E-mail:chenchao16306@sina.com

中国气象局西南区域重大科研业务项目(2014-08);国家重点研发计划“粮食丰产增效科技创新专项”项目“四川盆地水稻高温干旱灾害减灾保产调控关键技术研究”(2017YFD0300409-3);高原大气与环境四川省重点实验室开放课题(PAEKL-2017-C4)

刘佳(1985-),女,工程师,主要从事气候变化研究。E-mail:liujia851229@163.com