传统文化教学四要素

2018-01-25孟青

孟青

近年全社会不断掀起传统文化教育的热潮,但冷静下来反思发现,知识性、表演性、碎片性的东西较多,教师对传统文化的本质以及对传统文化教育基本理念的认识比较模糊,甚至存在误区。这导致传统文化课程“育人”的根本目标没有实现。因此,笔者尝试从课程角度进行传统文化的教学设计,充分挖掘传统文化课程的育人价值,凸显传统文化的本质。下文主要从课程四要素(课程目标、课程内容、课程实施和课程评价)四个角度来介绍《孔子的“仁爱”》这一课题的教学设计。

一、课程目标

在进行传统文化教育的过程中,对课程性质的准确定位是很重要的。选择《孔子的“仁爱”》一题是基于我对传统文化教育本质的反思。传统文化教育究竟是传授给学生知识,还是让学生学习传统民俗技艺和礼仪规范,亦或是背诵经典呢?我认为,进行传统文化教育,就是要实现育人的根本目标,促进教育立德树人根本任务的完成,培养学生的核心素养。这里的“育人”说到底是要培育出具有中国文化基因与血脉的地道“中国人”。也就是说,通过让学生深刻理解民族文化不断培养他们的民族精神与道德修养。

传统文化博大精深,可利用的课程资源也极其丰富,我们该如何选择呢?我尝试对传统文化课程进行结构化的设计,依据主题确定具体的教学目标和内容,把传统文化课程分为思想价值类、文化意象类、礼仪风俗类、社会生活类等基本主题,在进行教学设计方面有所侧重。本课属于“思想价值类”内容,这类内容本质上应是价值观的教育,重在帮助学生理解并践行古人的精神智慧。为此,我选择了“仁爱”这一课题,因为儒家的仁爱思想是中华民族最重要的价值观和道德智慧。对于初三学生来说,这个阶段正是他们世界观、人生观形成的关键时期,他们对传统文化的理解能力也逐渐加强,而这个课题有利于促进他们对传统文化精神内核的理解,为培养他们成为有中华民族文化基因和血脉的中国人奠定基础。

二、课程内容

基于上述认识,我认为本课的教学内容应该包括三个方面:读懂“仁爱”、理解“仁爱”、践行“仁爱”。其中读懂指的是对文言原典的把握,理解文言章句的基本意思,并能做到熟读。这是本节课的重点。那么,究竟应该读哪些章句呢?“仁”在《论语》中出现了109次之多,但缺乏定义式的阐释。为此,我比较了多个版本教材,并对《论语》原著进行了反复研读,经过对教材的整合,最终筛选了五個经典章句作为教学内容,具体涉及仁的本质——爱人,仁的基础——孝悌,仁的方法——忠恕(即“己所不欲,勿施于人”和“己欲立而立人,己欲达而达人”)。

“仁爱”是中华民族精神道德的核心观念,它以人的善良本性为基点,一方面强调人对自己道德修养的不断追求,也就是“修己”,而另一方面则强调对他人应尽的无限责任,也就是“安人”。具体来说又可以分成爱自己、爱亲人、爱他人、爱天地万物四个层次,我认为这就是“仁爱”。也可以说传统道德智慧的精神内核,就是修己安人、推己及人。因此我选择这五个核心章句作为教学内容,引导学生对“仁爱”思想进行探究,让他们在探究中发现其内在逻辑,丰富他们对传统文化的理解,这是本节课的难点。

最后,我还特别强调要践行仁爱,因为只有在具体生活情境中学以致用、切己体察,才能促进学生融会贯通。当然,要真正践行仁爱,短短45分钟很难实现,也难以评估。所以我将目标定位在“能够用相关章句说明解释生活中的问题”上,为进一步在日常生活中践行仁德打下基础。

教学目标:

1.了解“仁爱”的思想是儒家思想的核心,能够解释并熟读《论语》中“仁”的经典章句。

2.通过探究,理清“仁爱”核心章句之间的逻辑关系,深入理解“仁爱”的思想内涵。

3.能够用相关章句说明解释生活中的问题,为进一步在日常生活中践行仁德打下基础。

教学内容:

1.樊迟问仁。子曰:“爱人”。

2.君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

3.子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

4.子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

5.子曰:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

三、课程实施

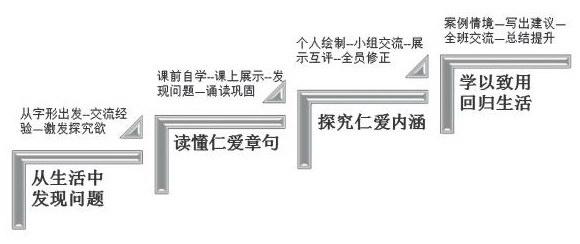

学生学习思想价值观一般要遵循的是“从生活经验中来一深入原典汲取智慧一将智慧应用于生活”的学习逻辑,对原典的学习又分为学习原典的章句和发现原典的逻辑。因此我尝试了“激活生活经验一读懂并探究原典一联系生活实例”的教学逻辑。其中对原典的学习又分为读懂原典的章句和探究原典的内涵。

基于这样的认识,我通过阶梯教学来呈现教学过程,如下:

1.从生活中发现问题

(1)从字形出发

在这节课上,先是开门见山点出学习的主题“仁爱”,在屏幕上出示篆书的“仁”,让学生抓住汉字本体理解传统文化,并简单解释什么是“仁”。

课堂实录:

师:这是一个篆书的“仁”字,你们知道左边是什么字吗?像不像“人”,这个字左边是“人”,而右边是“二”字,这说明什么呢?“仁”字的本义就是“二人成仁”,它讲的不是孤立的、个人的事,而是人和人之间的关系。“仁”,在中国是一种很高的道德准则,它涵盖了所有的传统美德。比如说人与人之间相互帮助,相互关爱,相互温暖,这就是“仁”。

(2)交流经验

激活学生已有认知,尝试联系生活思考“仁”的有关实例。

课堂实录:

师:在你们平时的生活中,有哪些行为是符合“仁”的,或是你身边的同学、老师、家长的行为是符合“仁”的?你能不能举一两个例子呢?

生1:昨天上体育课的时候我因为运动过量差点晕倒,最后是几个同学帮我拿东西,扶我回教室。我不认识他们,但他们却愿意帮助我,也没有任何怨言,我觉得这就是“仁”的行为。

师:谢谢你的分享。的确,陌生人在你困难时帮助了你,这就是“仁”。那么请想想还有没有其他的例子呢?

生2:我们家在扔垃圾的时候,妈妈担心拾垃圾的人受伤,会把碎玻璃制品拿胶带缠起来再扔掉。

师:哦,你妈妈真是一位“仁者”啊!不想伤害别人,这也是“仁”。

(3)激发探究欲

学生对“仁”的理解较为表面,并不理解孔子的“仁爱”逐层递进的丰富内涵。因此,需要激发学习动机,进入《论语》章句的学习。

课堂实录:

师:其实在我们生活中,还有很多这样的例子,“仁爱”离我们并不遥远。只要你努力去做,每一天都可以践行“仁爱”。但我们的行为距离古代的仁人志士还有多远呢?我们能不能说自己就是“仁人志士”了呢?

今天我们就一起走进《论语》,看看“仁爱”这一中华民族共同的价值准则,有着怎样丰富的思想内涵。

2.读懂仁爱章句

在这一环节中,我充分发挥了学生的主体性。在课前我布置了自学作业。在课上,通过学生展示自学的诵读和翻译,了解他们存在的问题,在学生遇到字词障碍时及时进行点拨,最后,通过集体诵读来巩固对章句的理解。

(课堂实录略)

3.探究仁爱内涵

第三个环节是教学重难点,通过让学生绘制图形来表示“仁爱”的内涵。在绘制之前,我先补充了孟子、王安石和张载关于“仁爱”的论述,帮助学生全面理解“仁爱”的内涵。通过这几个环节,引导学生理解孔子“人人为仁,天下归仁”的大同思想。

课堂实录:

师:《论语》共有20篇,492个章句,其中有58个章句都直接谈到了“仁”,“仁”字在《论语》中一共出现了109次之多。那么你们知道为什么我们今天只学习这五句话吗?这五句话老师不是随便选的,它们能够基本体现出“仁爱”思想的核心。而这五句话也不是孤立的,它们是彼此联系的,那么接下来请大家思考一下,这五句话之间有着怎样的逻辑关系。解决了这个问题就能知道“仁爱”思想的内涵了。这个问题可能有点难,在此老师为大家补充三句话,可以帮助你们更好地理解。我们一起来看:

补充材料:

①亲亲而仁民,仁民而爱物。(孟子)

②爱己者,仁之端也,可推以爱人也。(王安石)

③以爱己之心爱人,则尽仁。(张载)

(师翻译解释略)

师:下面就请大家根据这八句话,尝试用一张图来表示一下“仁爱”的内涵。

(学生绘图,教师巡视;学生个人绘制完成后,小组讨论出最佳方案,展示介绍)

师:哪个小组愿意第一个来展示最能够代表你们小组的最佳方案?

生1:我们组把仁爱分为两大部分,就是右侧的两块。第一部分包含“爱人,像爱自己一样”,而“爱人”又分为两种:一是孝顺爹娘,敬爱兄长;二是补充的几句话,就是爱亲人,爱人民,爱万物,像爱自己一样爱别人。第二部分是第三句、第四句和第五句,要“以己度人,替别人着想”,不仅自己得到成功,同时也要使别人得到成功,自己做不到的也不要求别人去做。(见表1)

师:谢谢你,请回。有谁觉得她画得不好,认为我比她画得好?

生2:首先“孝弟也者,其为仁之本与”,孔子认为“务本”就是做自己应该做的事情,孝顺爹娘、敬爱兄长是每个人都应该做到的。这与孟子的“亲亲”是一个意思。孔子在这个基础上提出了两点,第一是“忠”,“忠”是有仁爱之心的人才能做到,他说每一个人一生中都要做到“恕”,就是“己所不欲,勿施于人”。我认为“忠”是比“恕”更高一级的要求,“忠”代表的是如果我过得好,也应该让别人过得好,这应该是有成就的仁者力求做到的,“恕”和“爱人”我认为是同样的意思。而王安石这句话的意思和“恕”的意思差不多,都是推己及人。所以我认为孔子的“忠恕”是儒家的纲领,我们都应该按照这个去做。(见表2)

师:大家觉得这两个同学的阐述哪个更好,理由是什么?

生3:我更喜欢第二个,因为他从“忠恕”两个方面去谈论“仁”,我觉得他划分得比较明晰。

师:大家同意吗?(生点头)

师:第一个同学讲得也很好,但她画图的时候字有点多,假如我们能够尝试用简单的词来概括,可能会更清楚。我们看第二个同学的图,他把这八句话都融进去了。“仁爱”的根本就是孝悌,在孟子那里就是“亲亲”,就是“爱人”,如何去爱呢,就是“忠恕”“一以贯之”。所以我觉得他的这张图已经很清晰了。还有没有同学认为自己比他们画得都更清楚?还想来展示一下?好,这位同学很有勇氣,请你过来。

生4:我把孔子、孟子、王安石、张载四个人的观点都罗列出来寻找共同点。发现孔子讲到了爱人,王安石和张载讲到了“爱己”,这些都是在讲爱自己。孔子的“孝悌”、孟子的“亲亲”都是在讲爱亲人。孔子的“忠恕”,孟子的“仁民”,王安石和张载的“爱人”都是爱他人。孟子讲的“爱物”,把所有的都概括进去了,就是爱万物。从爱自己到爱亲人到爱他人到爱万物是一个递进的层次,我觉得这就是“仁”。我觉得“仁爱”就是要有博爱之心。(见下页表3)

师:说得很好。这个同学给我们理出来一个很好的线索。就是爱自己一爱亲人一爱他人一爱万物。大家想想,在刚开始上课的时候我们想到的“仁爱”就是互相帮助,但孔夫子心系天下,他的“仁爱”是一种大爱。先自尊自爱,爱亲人,再推己及人到爱众人,爱天地万物。孔子的理想,就是建立一个“人人为仁,天下归仁”的和谐美满的大同世界。

4.学以致用,回归生活

最后一个环节是让学生尝试学以致用,对此我设计了一个学生日常生活中可能会遇到的情境,引导学生写出建议并交流自己的真实感受。

案例:小安是班里的数学课代表,成绩虽名列前茅却一直没有得过第一名,小安的妈妈对此忧心忡忡,不断给小安施加压力。期末考试快到了,妈妈弄来一份重要的复习资料,告诉小安要认真学习,并且不能给别人看,以确保可以取得第一名的好成绩。可小安的同桌,成绩非常优秀的小海无意中发现了这份资料,想要借去参考。小安不好意思拒绝,可想起了妈妈的话,担心小海的成绩会超过自己。

学习了“仁爱”思想,你觉得小安应该怎么做?你能不能用自己的话劝说小安和他的妈妈呢?

我想对小安说:____。

我想对小安的妈妈说:____。

在交流的过程中,一位同学是这样说的:

生:我想对小安说:好东西应该懂得分享,因为“己欲达而达人”,大家应该共同进步。我想对小安的妈妈说:“己所不欲,勿施于人”,出于爱孩子的角度给孩子施加压力,我非常理解,但是如果您自己在工作中被老板施加压力,您肯定也会不开心,同理您也不要强加给孩子压力。您不让孩子与同学分享材料,对孩子心理也会造成一系列坏的影响,没有贯彻“仁爱”的思想。

师:如果你的妈妈这样对你,你会把刚才那番话对她说吗?

生:我相信我的妈妈不会这样做,就算她真的这样,我一定会对她说“不”。

在上课过程中,我努力把课堂还给学生,让他们能够自己读懂仁爱,探究内涵,学以致用,而我只是设计、引导、点拨,不断为学生搭台阶,这就是本节课的主要实施过程。

四、课程评价

在本节课实施过程中,我大胆地把课堂交给学生,但每一个环节都暗含了一定的评价与反馈,时时对学生的学习进行有效的监控与评估。如从学生讲的生活实例中了解他们的学习感悟,从学生的自学展示中发现问题并及时点拨,通过学生绘制的图表了解他们对仁爱的理解程度。在最后一个环节,我还特别关注学生是否能学以致用,在学生发言后我特意追问如果这个情境发生在你身上,你会怎么做?当时这位学生的回答非常笃定,令我备感欣慰。我觉得学生通过这堂课是有所收获的,这就是他们学习并践行仁德的起点。