冯特手势理论的语言学分析

2018-01-19郑红苹

郑红苹 吴 文

(1.西南大学 外国语学院,重庆 400715;2. 长江师范学院 外语学院,重庆 408100)

冯特(Wilhelm Maximilian Wundt,1832—1920)在《民族心理学:对于语言、神话和道德的发展规律的探讨》第一卷《语言》)中尝试为手势语言提出一个系统性的研究框架。自斯坦塔尔(Steinthal H., 1823—1899)以来的洪堡特语言学传统一般都包含研究语言本质的“普遍语言学”和研究个别语言语法的“特殊语言学”,有时还包括语言历史发展的研究。冯特对于手势语言的系统研究,也包含了手势的词源学 (词汇学)与句法学的普遍语言学以及手势语言的起源与语意变迁的语言史。

1 手势语词汇学分析

在德国传统的语言学中,对一个词语的词源学分析同时是研究词语形态构成的词汇学。手势令人一目了然,它出现之后的形态很少改变,因而手势语的词源学分析不必细考一个字是从哪一个字演变出来的,也不必追溯到它最初产生的历史时间点,而只需分析它的心理学来源。冯特认为手势是出自内心表达的冲动所产生的身体运动。在表达运动中,手势有两种基本形式:将吸引我们注意的对象指出来的“指示手势”和将目前不在场的对象,以手在空中比画的方式表达出来的“摹拟手势”。手势这种表达运动是依据“身体运动与感官表象通感关系的原则”而进行的,当它为了表达我们内心愈来愈复杂的表象时,新的手势形式就会持续不断地发展出来。可见,手势语的词源学应依语言心理学,而非历史比较语言学的方法来做分析。冯特因而主张手势语的研究才能真正为我们提供原始语的说明与解释:

当手势的心理学意义,以及它与表达运动的原则之间的关系被了解之后,手势语的词源学就能得到证明。我们因而可以说,原始语的概念在声音语言的领域中只能是一种假设性的界限概念,然而在手势语言中,它却成为可直接观察到的真实存在。(Wundt, 1904: I, 155)

在表达理论中,作为情绪表象关联的手势,与在手势语言中,作为沟通媒介的手势,其心理学的来源虽然相同,但其表现的形式则有发展阶段的不同。冯特在《生理心理学纲要》中却忽略这种差异,直接依据表达理论的手势区分将手势语言的词汇学分成“指征手势”与“描绘手势”两大类,然后再将描绘手势细分成“直接标记”“会意”与“象征”等三类手势(Wundt, 1893: 661)。在《民族心理学》一书中,他尝试将手势区分成“指示”“表现”与“象征”等三大类,并将表现手势区分成“象形手势”与“会意手势”两类,最后再将象形手势细分成“比画手势”与“定型手势”(1904: I, 155-156, 162)。这个区分的合理性在于:我们的手势表达的确并非只是在复制对象,而是在表现我们对对象的表象建构。将“象征手势”另立一类是有必要的,因为象征手势与其他手势都不同,它并不一定与它意指的对象有自然的类似关系。冯特在《民族心理学》中,对于手势的重新分类是依手势的身体表达与人类意识发展的互动关系,来分析各种手势的心理学来源。他首先指出:在从情绪表达到手势语言的发展过程中,指示手势的变化不大,因为指示手势基本上就是把对象指出来的身体动作而已。不过在作为沟通的媒介中,指示手势仍有重要的发展。在沟通传达的过程中,有两种情形是不论对象存不存在,都能运用到指示手势的,那就是用来指沟通中的“人”与“时空关系”的手势。这是因为,只要有沟通就一定有我们面对的伙伴,我们因而能用身体的各种部位来指出你或我;或者只要我们存在,我们就能以我为方位的中心与时间的当下,而指出其他的方位与时态。就此而言,指你、指我、指上、指下,与指现在、指过去的指示手势就成为在手势语言中经常被使用的手势(Wundt, 1904: I, 158-159)。

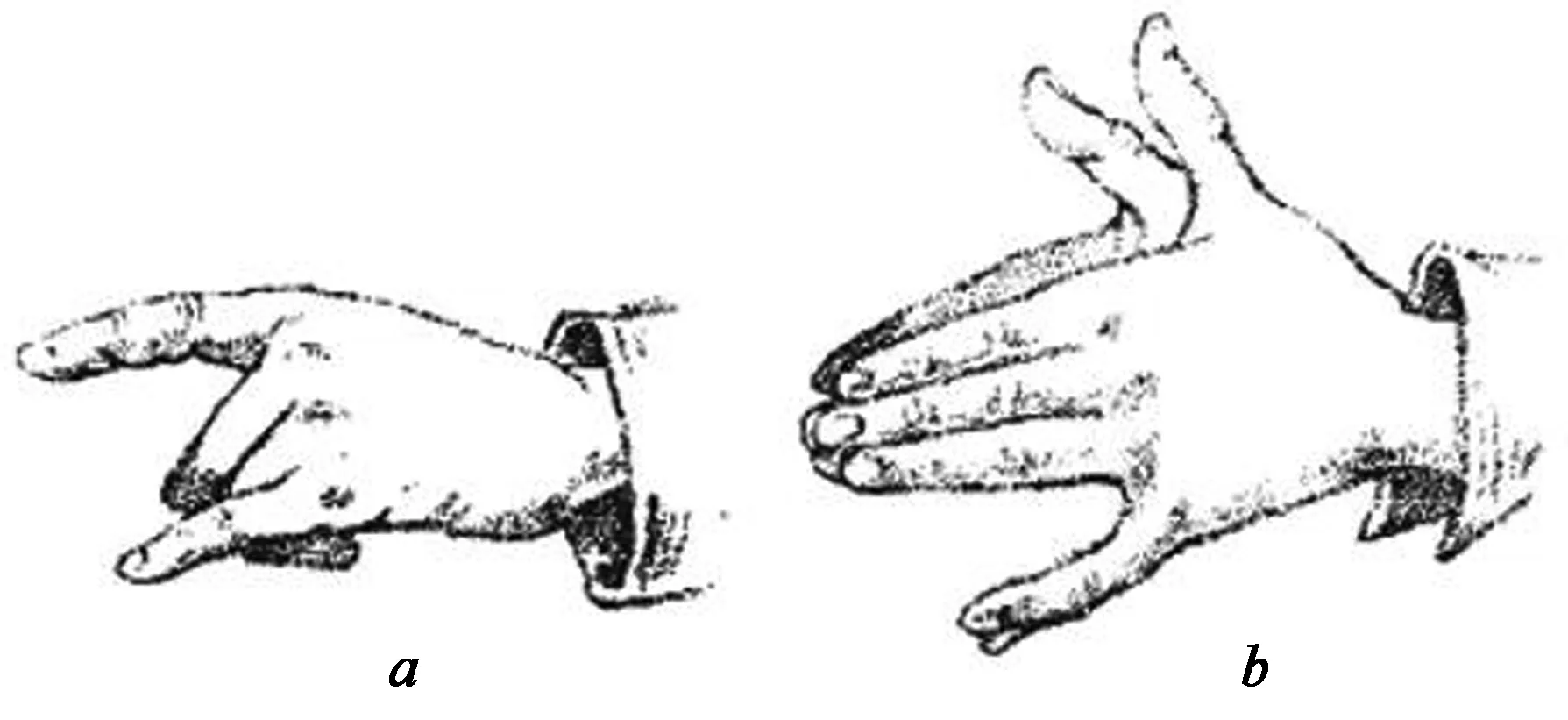

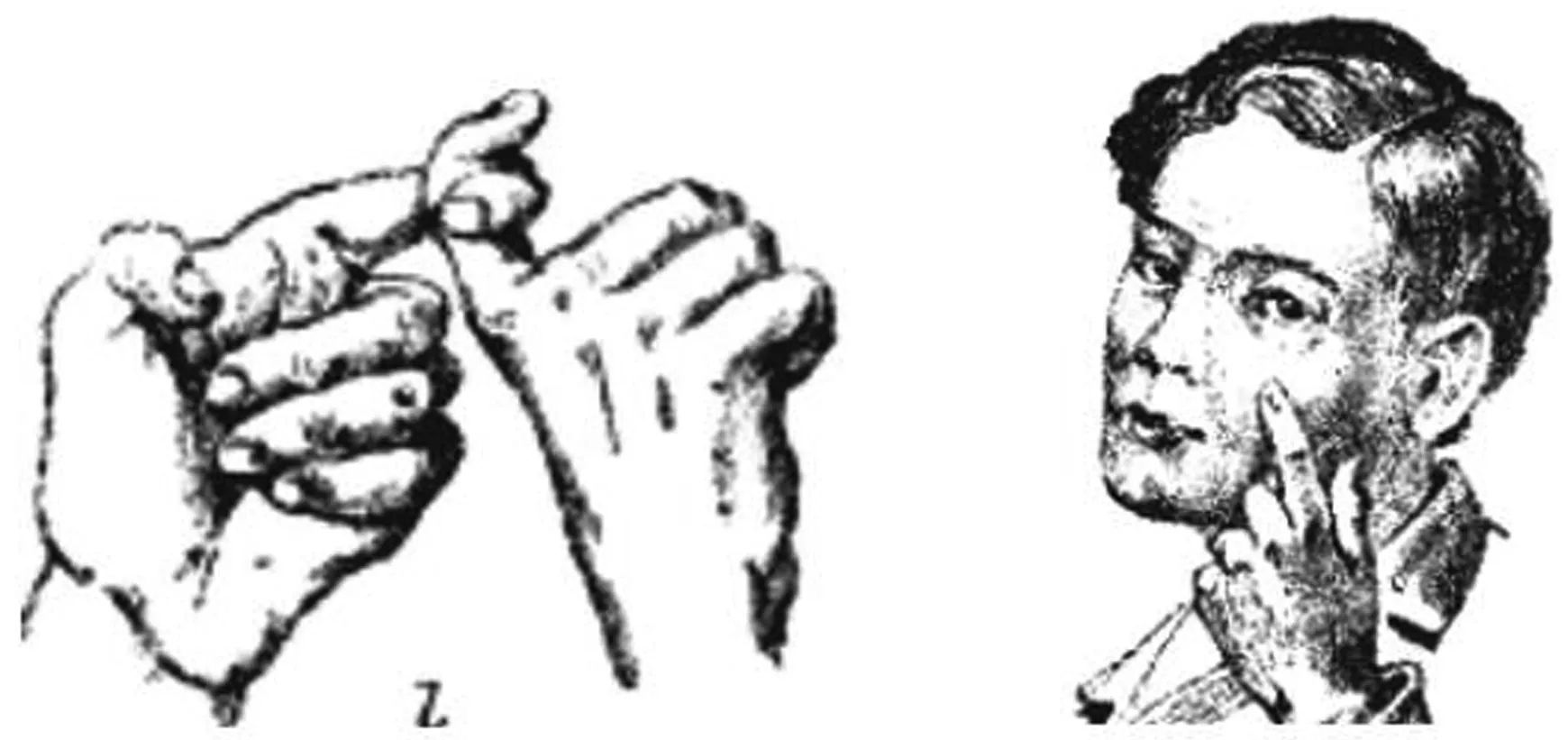

相对而言,受到模仿冲动影响的摹拟手势,则会衍生许多不同种类的手势,以能表达越来越复杂的心理活动。冯特在此意识到,在手势语言中的摹拟手势已不宜再称为“摹拟”手势,因为在手势语的表达中,它所做的不只是在模仿对象的外形,而是对外在对象进行某种程度的自由形构。这正如在造型艺术中的摹拟,已非在“仿造技术”中的单纯模仿,而是透过将模仿的对象予以改造,以表现创作者内心自由创造的理念。在手势语言中,摹拟手势的摹拟也是一种创作的表现活动,冯特因而主张应将手势语中的“摹拟手势”,改称为“表现手势”,然后再将表现手势区分成“象形手势”与“会意手势”两类。象形手势最接近原来在表达运动中的摹拟手势,它基本上也是对身边事物的纯粹摹拟(Wundt,1904: I, 156)。只不过,它现在是在观看者的想象中来经验对象,因而它如造型艺术一般,是能自由地形构对象更高阶段的摹拟。例如图1a是拿坡里人(Napoli)用来指长角动物的手势,图1b是代表驴子的手势,它们都无需摹拟出整只动物,而只要选择性地摹拟特定的外形,或某个具有代表性的特征即可。根据做出象形手势的不同方式,冯特将它区分成两种手势形式:一种是象形手势的比划形式,这种手势是使用运动的手指在空中划出表象对象的大致轮廓 (例如图2,是北美印第安人以两手的手指,比划出下雨的样子,它因而是下雨的手势;另一种是象形手势的“定型形式”,这种手势是用手以固定停留的形式,摹拟出对象的形态特征(同图1)。在这两种手势中,比划手势是根本的,因为定型手势经常是因为先有比划手势的使用,再经长期传统的确定才产生出来的。由于象形手势具有自由形构与选择特征做出表达的能力,它因而能进一步发展出“会意手势”。冯特将“会意手势”定义为:记号与对象之间的关系,必须经由想象的协助或补充的功能,才能被理解(Wundt, 1974:156)。会意手势的特色在于,它不是在重复对象自身的整个形体,或它令人注目的特殊部分,而是为了它的“意指”而选择个别的特性,或任意指出的特征来标指特定的意思。例如图3即是较为复杂的“会意手势”,它配合表情,在紧闭的双唇前放置代表禁止的手势,以表达“保持安静”“不要吵闹”的意思。此时他的手势不是在摹拟形体或特征,而是用某一手势的特性,来表达他要求安静下来的意思。

图1 引自 Wundt (1904: I, 164)

图2 引自 Wundt (1904: I, 167)

第三类手势是象征手势,冯特原来把这类手势放在“摹拟手势”之下,但在《民族心理学》的研究中,又主张独立为一类。只不过“象征手势”并非与“指示手势”或“表现手势”并列,也不属于它们的亚类,而是在这两类之外的次要类。冯特认为象征手势必须独立一类,是因为它在原则上有别于其他两类。他将“象征手势”的特色界定为:出于某一直观领域的表达性表象转移到另一个领域中,例如将时间表象用空间加以意指,或者使抽象的概念能得到感性的直观 (Wundt, 1904: I, 157)。这表示象征手势不是用直接意指表象的方式,而是间接地透过能作用于概念转移的联结,使它的意指能被理解。象征手势因而与最接近的会意手势有不同,象征手势要唤起的并不是它自己要表达的概念所从属的表象,而是要唤起一个完全不同的表象,这个表象仅能用它附带的特性来表达象征手势的意指内含。例如在图4,北美印第安人以两手食指相勾,表示“友谊”,这就不是在摹拟对象,而是必须透过联想,以将手指相交结的感性图像,转移成在人际领域中的交好关系,以使“友谊”这个抽象的概念能以感性直观的方式被理解。在图4中,拿坡里人用手指将眼窝的肌肉向下拉,以使眼睛变大,这种手势表示:我有眼睛,我没有瞎,我会睁大眼睛看你怎么做,而其意即象征我对你的“不信任”。冯特在此特别强调,象征作用是与符号的任意约定性有区别的(Wundt, 1904: I, 174-175)。在德语或英语中,Symbol可以同时用来指在汉语中的“象征”与“符号”。但这两个意思其实是不同的。若我们只将手势当成是一种语言概念来理解,那么我们当然可以像是在声音语言那里说词语是概念的符号那样,称手势语言是以手势为符号。但不同的是,“符号”可以用来作为意指任何意义的记号,它的作用在于能让我们想起被我们思考到的概念,而不论它们之间所存在的联系是基于任何内在的关系,还是仅仅基于外在或约定俗成的关系。但“象征”却必须使用感性的图像,以呈现出与它不同但有联想关系的概念。对于冯特而言,象征与符号的区别正是手势语言与声音语言截然不同之处。在声音语言中,词语就是外在的记号,它与它所表达的表象是不同的,它与它所要传达的意义内涵最多只具有永恒联结在一起的性质。但在手势语言中,手势必须能作为表象的充分象征,在这个意义下,象征手势虽然是以间接的方式来意指它的所指,但它并不能仅使用任意的符号,而是需使用已有的手势,以作为能表达出与它不同但仍有联结关系的概念的感性图像(Wundt, 1901: 98)。就此,冯特说象征手势只是指示与表现手势的次要类,它最后仍需借助这些手势,作为它用来表达思想概念的感性图示。例如在图1a中,原来用来表达牛角的象形固定手势,也可以当作表达危险、强硬等不同意义的象征手势,这显然是从牛角的尖锐与坚硬等含义引伸出来的象征意义。

图3 引自 Wundt (1904: I, 172)

图4 引自 Wundt (1904: I, 187, 184)

2 手势语句法学分析

语言是将词语联结成语句以表达思想的内容。语言要能成为语言,必须使概念与概念之间的整体关联性能依一定的逻辑关系联系起来。自洪堡特以来,语言学家非常清楚这种句法的逻辑关系是经由词语的曲折变化和语法标记词共同组成的。语言唯有具备这些语法的表达手段,才能进行有机的运作。但手势语的基本特点却是:它的词语基本上不太可能有屈折变化 (它的基础形式大都是作为表现手势的固定手势),而且它也缺乏那些能用来标示语法范畴的形式成分。手势从外表上看来,几乎就只是把一堆个别的记号凑合在一起,它表面上看来像一个语句,但却缺乏形成“陈述句”的基本要素。手势语因而被认为是:不成语句、没有语法的(Danziger,1983)。在这种理论的窘境下,冯特的手势语句法学研究至少需要先完成三个任务:第一,说明在什么意义下,手势语算是具有句法的一种语言;第二,手势语的基本句法规则是什么;第三,主导这些句法规则的心理学基础是什么?

针对第一个问题,冯特指出手势语被认为“不成语句,没有语法”是因为:(1) 它相应口语表述的许多部分有时是可以任意去掉的 (例如,父亲给儿子苹果,在手语中只要打出“父亲—儿子—苹果”的手势即可,动词“给”是可以不要的);(2) 它缺乏那些我们能用来表示语法范畴的形式成分 (例如它缺乏可做格位变化的冠词,以至于它无法区分哪一个是主格,哪一个是宾格)。但冯特(1974)指出,这种观点是站不住脚的。因为:上述 (1) 的批评,其实只是反映出手势语的特性在于它会省略那些自明的成分而不必去说它,或者有时它根本就是用表情来带过;对于(2)的批评,则只是程度上的差别而已,因为有一些极为抽象的言说部分的确没办法做精确的表达,但是手势语还是可以或多或少经由“概念的具体感性化”来加以表达,就算是陈述句也会有语义不明确的问题 (Wundt,1974:208-210)。手势语因而不是用词语的屈折变化或语法标记词,而是依手势的排列顺序来表达它的句法规则。手势在语句中的位置,代表了它的语法值,因而我们与其说手势语缺乏语法,不如说手势语所隐含的句法规则正好可以借用一般语言的语法作为分析的工具来加以展示。冯特(1904:I,209-210) 认为:

若词语的句法位置与语句是息息相关的互换概念,那么我们当然可以谈论手势语的句法学。凡有语句存在之处,必有词语联结的特定法则;反之,凡有词语连结特定法则存在之处,必有语句。因而我不必从个别手势无差异“变化”的特性就推论说它缺乏语句,我们可以从有特定句法规则的存在推论出手势语不是由个别记号凑成的,而是由语句组成的。

手势语若能以特定的位置排列来表达它的句法,那么第二个问题就是,手势语的基本句法规则为何。冯特(1974)依据他对聋哑人士手语的研究,指出手势语的基本形式是主语 (或附加形容词) +宾语+动词的形式,亦即 S-O-V 或S(A)-O-V的形式。例如:“生气的父亲打小孩”这句话,在手语中就会先做出“父亲”的手势(同时以生气的表情做形容词修饰语),再做出“小孩”的手势,最后再做出“打”的手势,此时如果要说“生气的父亲用力地打小孩”或 “生气的父亲打小孩很多下”,那么在手语中就会快速做出“打”的手势,或重复做出好几次“打”的手势,以表示用力打,或打很多下的意思。因而若要用副词修饰动词,那么手势语的基本句法就可以写成S(A)-O-V (A’)。冯特指出这些句法规则是依手势语的特性所自然产生的结果,而不是透过约定的规范而得。这种自然作用的结果,可以从聋哑人士学习语言的过程中观察到。聋哑人士在学习一般人的语言时,最常见的就是他们常忽略词语的屈折变化,或者他们经常会用一般口语表达并不需要的成分来进行表达(例如在口语中:“我必须尊敬我的老师”,在手语的表达中,经常会被表达成:“我—不—殴打—欺骗—辱骂—老师—我—爱—尊敬”)。这显示,手势语所使用的语言形式并不只是他们思想的外衣而已,而是对他们本身的思想有影响,以至于一旦他们使用别的语言形式时,还是会受到他们原来形式的影响。

冯特(Wundt, 1969:214)也强调:我们的习惯次序并不具有作为不可改变的作用法则的意义,而是它隶属于普遍的心理学原则。我们因而应在手势语言的一般句法规则之外,进一步研究在它背后决定这些句法运作的心理学原则。针对手势语句法学的第三个问题,冯特指出手势语的句法学与其他语言一样,大都受逻辑性、时间性与空间性这三个原则的影响。若我们把时空性合称为“直观性”,那么手势语句法学的特殊性就在于:手势语句法学的直观性比逻辑性更重要。冯特认为这种特性可以从:(1) 个别记号具有感性的直观性与直接的可理解性,与(2)其记号的彼此相续的系列是较缓慢进行的,这两个手势语的性质看出来(Wundt, 1974: 217-218)。因为我们在很多时候,就是为了考虑这两个直观上的因素,以至于会去违反我们一般都会普遍遵守的逻辑性原则。例如,在一个句子中,若其谓语的部分包含有一个受词,我们为了强调而把这部分前置时,我们就经常把这个宾语当成是主语。在此由于原先主语在前、宾语在后的逻辑关系被颠倒,以至于在手势语的表达中,我们经常会借助将原来在言说中的一个较长的句子,分解成好几个简单句的结合,以能无误地达成理解。反之,有些在口语中可以表达的动词前置形式,用手势语就无法表达。冯特因而说手势语句法学受三个心理学原则的规范:

手势语的句法特性可归为以下条件:首先它严格遵守的原则,即个别记号彼此的秩序是依据它们在直观中彼此的关系而定;其次可归为缓慢的排列顺序,这就要求当符号本身不清楚时,它需经由前置(或非后续)的符号来表达它的意义。当这两个条件都满足了,第三个条件就产生作用:当此表象比另外的表象更能展现激动情绪时,那么我们就有必要先表达这个表象。对于手势语而言,若它要满足这种需求,但又不违反直观性与可理解性的条件,那么他就必须借助一个重要的手段,即将整体关联在一起的思想分解成好几个句子。

(Wundt, 1904: I, 221-222)

3 手势语语义学分析

当代学者 Adam Kendon (2000: 58)批评冯特的手势区分缺乏明确的原则,初步看来,的确像是指示、表现与象征手势的区分是根据手势的记号学的性格,但像比划与固定手势却又是依手势表现的方式来区分。冯特对于手势区分的重点并不在于提出完整而穷尽的手势分类,而是要建立一个意义的身体姿态构成论。对冯特来说,手势如果要成为语言的一种表达方式,那么我们就必须说明它如何能从作为物种共通的情绪运动的手势,过渡到传达个人思想的语言媒介。它如何能从随意的反射运动,变成个人有意图的思想表达。手势要成为语言沟通的媒介,它的意义必须具有普遍的可理解性与客观性,而不能只停留在作为个人情绪表达的身体表征。冯特对于手势语词汇学的研究专注在如何透过指示与表现手势的意向作用与摹拟形构的想象力作用,以将人的内在思想活动的表象客观化为感性经验对象的对象性,从而使得语言媒介的指涉意义能奠基在身体姿态的肉身化建构过程之上。这种构想使得冯特能在他的生理心理学的理论中取代基于内省法的先验观念论的意识建构理论,而以语言手势起源论的观点,重新为先验主体的认知机能奠定身体性建构的基础。冯特在《民族心理学》第一卷《语言》中忙于手势词源学的范畴分类研究,但对这些手势范畴如何建构我们的认知对象,却不再有所说明。所以当代学者只注意到他对手势范畴分类的缺点。但冯特在《语言与思想》(Wundt, 1906b)中,却早已经对手势范畴如何建构我们的认知对象做了非常有启发性的探讨。冯特在这方面的看法被新康德主义的卡西勒(Cassirer Ernst,1874—1945)重视。我们因而有必要借助卡西勒的诠释,重新发掘这些内含,以使冯特的手势语语义学理论及其发展能得到更完整的呈现。

3.1 指示手势的意向性意指作用

手势语言本身无非就是一种表达运动的系统,因而手势语言的词源学作为详细研究个别手势的心理学来源,理所当然应以表达运动作为它们观察的起点。我们在手势语言意义内含的原初组成部分中,首先面对的是指示手势与表现手势这两种情绪表象表达的基本形式。在表达运动中,脉搏、心跳或脸部表情这些情绪表达的身体运动,作为不随意的身体反射运动或本能的冲动反应,是以直接的感性反应或占有对象的方式来满足情绪表达的需求,以至于它的活动最终都会消失在对象之中。这些表达运动的初级形式代表了人能反应外在对象刺激的主动性。当强烈的情绪弱化或对象不在场时,它对我们的感性刺激仍将引发我们的情绪反应。此时我们不由自主地以手势来指出这些事物,或想将它在我们心中留存的表象以手势加以表达。在这种反应活动中,一种新形式的具体自我意识与对象意识就开始被建构出来。在手势的表达中,我们可以看到人心灵最初将表象对象化的客体化建构活动,如冯特所说:

相对于情感偏好以脸部的表情运动表现出来,鲜活的表象变换则是以整个身体 ( 即手与手臂)的手势运动反映出来。不论是用手指指示出来的对象,或是用手势对此对象做出摹拟,它们都是基于一种深刻的基础,即想将我们所有的表象从我们自身中移置出来。

(Wundt, 1906a: 258)

冯特阐明了手势作为表达运动,无非是意在将我们对于对象所形成的表象从我们自身中移置出来。这其实是说,手势构成我们能将表象对象化的基础,这也从而使手势的表达运动成为人类精神最初的客观化建构活动。在将表象对象化的过程中,指示手势首先具有为思想建立对象联结的意向性作用。冯特(Wundt, 1904: I, 129)将指示手势定义成:弱化成“意指”的掌握运动。人在生活实践中,原本是用手来掌握事物,但当我们掌握不到事物的时候,我们的抓握动作就变成指示的手势。对于那些在我们伸手不能触及之处的事物或甚至不在场的事物,我们仍有想掌握住它的情绪冲动,我们因而不由自主地以手来指出那个事物所在的位置,它消失或存在的去向。此时不再能直接掌握到事物的抓握动作,即变成代表它所意指对象的记号。反过来说,当弱化成意指的抓握动作,作为指示手势能具有符号性的意义,那么这个手势记号的意义内含就是由指示手势的意向性身体运动建构出来的。身体透过指示手势去意指某事物的存在,此时它所意指的对象即为表象的意义内含。指示的手势因具有意指对象的作用,而有可理解的意义。这种关联性在许多语言中都曾留下痕迹(Wundt, 1974:179)。在德语中,抓握的动词是“greifen”,当我们想抓握一个东西,但却抓握不到,以致我们想抓握这个东西的手势就留存下来成为指示手势。我们在手势记号中所虚拟地掌握到(begreifen))的东西,因而并不是对象本身,而是我们对该事物的“概念”(Begrif)。概念这个词就是从抓握的完成式动词“begreifen”转变来的。一个事物的概念或意义内含,首先是透过弱化成指示手势的抓握动作而被理解。在汉语中,我们问一个人是否“理解”一个意思,即问某人是否能“掌握”了这个意思。“掌握”即等于“理解”,这显示身体的意向性指示作用对于我们建构概念或思想的意义内含的重要性。

3.2 表现手势的想象力形构作用

透过指示手势使得表象能与对象建立意向性的联结。若要使意指的对象能被明确地掌握,我们需为对象的内涵做出更清楚的规定,以能为概念的定义提供明确的内涵。为了说明身体如何能透过手势来建构出认知的对象,或如何能将我们的表象对象化,冯特不仅意识到应将摹拟对象的“描绘手势”改称为“表现手势”,更在表现手势中,再区分出“象形”与“会意”两种手势。这种区分显然在于要在手势语言中,建构出一种意义的身体姿态构成论。冯特把身体的意义建构理论放置在手势形式逐步发展的过程中,以能彻底地从身体现象看出人类意识活动的发展过程。冯特首先把手势的描绘摹拟看成是想象力的自由形构活动。手势的摹拟功能虽然还不能充分地表现与意识同等形式的能力,但其实与艺术创作一样,我们画图并不只是在单纯地描摹对象或实景,而是选择其特别引人注意的焦点来做重点的凸显。摹拟本来就是一种创作的活动,摹拟不是对既有之物的重复,而是自由精神的投射。表面上的摹拟实际上预设有它内在的模型。如同艺术的摹拟绝非照描,而是对形态或轮廓的概括,以凸显出某些令人印象深刻的环节。在此摹拟已经走向表现。在表现中,客体不是以它既成的形态被接受,而是意识按照建构的原则来加以形构。在这个意义上,当我们说一个对象被摹拟出来,隐含它不仅是由个别的感性特征所组成,而是其结构关系能被掌握并被表现出来。若正确地加以理解,即显示所谓的意识依其自身的形式结构,将感性的表象建构成对象,其实透过表现手势而进行的身体建构作用。表现手势在对象的摹拟过程中把自身的形式自由地赋予对象。它们是透过在表现手势中再细分的象形手势与会意手势的身体建构活动完成的。冯特将象形手势定义为:对身边事物的纯粹摹拟;将会意手势定义为:记号与对象之间的关系必须经由想象的协助或补充的功能才能被理解。象形手势虽然主要是粗略地摹拟事物的外形或轮廓,但它的摹拟并非是仿造,而是像造型艺术一样,是一种在想象力中经验对象,加以自由形构更高层次的表现性活动。会意手势之所以能透过选取部分的特征,就标指出它所指的事物,这又更需要想象力的协助与补充。从象形与会意手势的作用我们可以理解,在指示手势中的意向性对象,当它的内涵要得到明确理解的话,那么我们首先就要透过象形手势的形态摹拟作用,以使对象能在想象中得到再造,而作为界定其意义内含的特征,则有待会意手势的想象力联想活动,以使我们能以部分特征就能确定符号的对象指涉。表现手势的想象摹拟活动,也不再是主观的情绪表达运动,而是有建构客观沟通媒介的作用。摹拟的特性就是它能引发他人的模仿,从而使手势所代表的意义能具有跨主体的客观性。

3.3 象征手势的概念感性化转移作用

冯特视象征手势为次要类,并不是说象征手势是不重要的手势,而是说它不属于纯粹出于情绪的自然身体表达的记号,是更多地具有思想的抽象内涵与文化规定的含义。它只在需要应用到既有的手势,作为概念的感性化象征时才属于手势语言的范畴,否则它基本上属于可被声音语言取代的任意符号。冯特指出象征手势最接近于会意手势,他将象征手势定义为:出于某一直观领域的表达性表象转移到另一个领域中,例如将时间表象用空间加以意指,或者使抽象的概念能得到感性的直观。这表示当我们在表现手势中透过象形与会意手势,对于对象进行想象力的再造与创造,而这种想象摹拟的行动,又能引起他人模仿的话,那么我们基本上就能形构出对于对象的特定概念。但若要将这种概念表达出来,那么我们还得借助象征手势的作用。因为象征手势的作用在于透过已有的手势进行概念的转移,以使我们的抽象概念能得到感性的直观。从指示手势到象征手势的发展,也是我们对世界的认知从象似性 (iconicity) 到象征性的思维抽象过程。但冯特并非像黑格尔强调概念的抽象性所表现的精神自由,即高于图像思维受限于感性直观的象似性。冯特认为人类运用其思想能力去认知外在世界的对象,这种认知活动的可能性基础,反而必须建立在人类身体在手势的情绪表达中透过指示手势的意向性意指作用、表现手势的想象力形构作用与象征手势的概念感性化转移作用才得以成立。冯特从他的生理心理学的表达运动理论出发,贯彻了他对“内省心理学”方法论的批判。我们并无内在的心灵之眼可以看到我们的认知机能是如何进行感性的摄取、构想力的再造与概念的再造的内在活动,以推证我们的知性综合活动能建构出我们的经验对象(Danziger 1979)。但是表现在指示手势的抓握动作,表现在象形与会意手势摹拟想象的对象形构活动,与表现在象征手势中的概念感性化转移活动,却能真实地为思想的建构活动提供活生生的图式。若没有手势的身体运动,那么我们是否仅凭我们的认知机能就能认知外在世界,就将是可疑的。冯特的语言手势起源论,却无疑可从身体的意义形构活动来为基于心理学内省方法论而成立的先验观念论,建构其根源性的身体图示基础。

在冯特的理论中,语言起源于手势的身体运动,而手势运动本身又是一种情绪表达的运动。我们唯有对他人的表情与手势有相同的情感感受,我们才能进一步在手势的模仿中确立表情与手势所代表的意义。这种内在于语言中的情感共通性,是语言能作为普遍沟通媒介的基础(Danziger 1983:205)。冯特以手势的意指意向性、摹拟再造与感性化转移建构了世界关联性的意义图示。他认为身体姿态作为语言的意义图示有民族共通感的基础,语意的规范性因而对个人具有普遍的效力。总而言之,冯特尝试以他的生理心理学构想来为语言作为一种表达理论,寻求它在情绪表达在身体运动上的自然基础,并进而透过手势语的研究来说明最初只是作为情绪表达的身体征兆的表情与手势,如何转变成为语言沟通的媒介,而最终能为人类语言奠定理论的基础,尤其为语言的手势起源论提供了坚实的生理心理学基础。

Wundt M. W.1893.GrundzügederPhysiologischenPsychologie[M]. 4th edition. Leipzig: Engelmann.

Wundt M. W.1900.Völkerpsychologie.EineUntersuchungDerntwicklungsgesetzevonSprache,MythusundSitte[M]. Leipzig: Kröner.

Wundt M. W.1901.ThePrinciplesofMoralityandtheDepartmentsoftheMoralLife[M]. Trans. Washburn, M.F. London: Swan Sonnenschein; New York: Macmillan.

Wundt M. W. 1904.Völkerpsychologie.EineUntersuchungderEntwicklungsgesetzevonSprache,MythusundSitte:ErsterBand.DieSprache(2 Teile)[M]. Leipzig, Deutschland: Verlag von Wilhelm Engelmann.

Wundt M. W. 1906a.ElementsofFolk-psychology[M]. Tr. Schaub, E.L. London: Allen.

Wundt M. W. 1906b.DieSpracheunddasDenken[M]. Leipzig, Deutschland: Verlag von Wilhelm Engelmann.

Wundt M. W. 1969.OutlinesofPsychology[M]. Tr. Judd, C.H. St. Clair Shores, MI: Scholarly Press.

Wundt M. W.1974.TheLanguageofGestures[M]. Ed. Blumenthal, A.L. Berlin: De Gruyter.

Danziger, K.1979. The Positivist Repudiation of Wundt[J].JournaloftheHistoryoftheBehaviouralSciences(15): 205-30.

Danziger, K. 1983. Origins and Basic Principles of Wundt’sVölkerpsychologie[J].BritishJournalofSocialPsychology. (22): 303-13.

Kendon, A. 2000. Language and Gesture: Unity or Duality[G]∥ D. McNeill.Languageandgesture. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

冯特.2003.人类与动物心理学讲义[M].叶浩生,贾林祥,译,西安:陕西人民出版社.