聚沙成塔理素材 独抒性灵成佳作

2018-01-15

古人云:“文章当自出机杼,成一家风骨,不可寄人篱下。”其实,一篇优秀的高考作文不仅仅要有巧妙的构思、个性的语言,还要有鲜活而富有哲理的素材。因此怎样收集、使用素材,便成了高三师生在备考高考作文时的必修课。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”孔子说的虽然是为人处世的道理,但完全可以推及学习,因而这句话同样适合于同学们备考高考作文。《新唐书》云:“以人为鉴,可以明得失。”盘点2018年高考作文的素材使用情况,可以给备战2019年高考的师生们很多启示。

沙场点兵

2018年高考最受阅卷老师青睐的五类高分素材

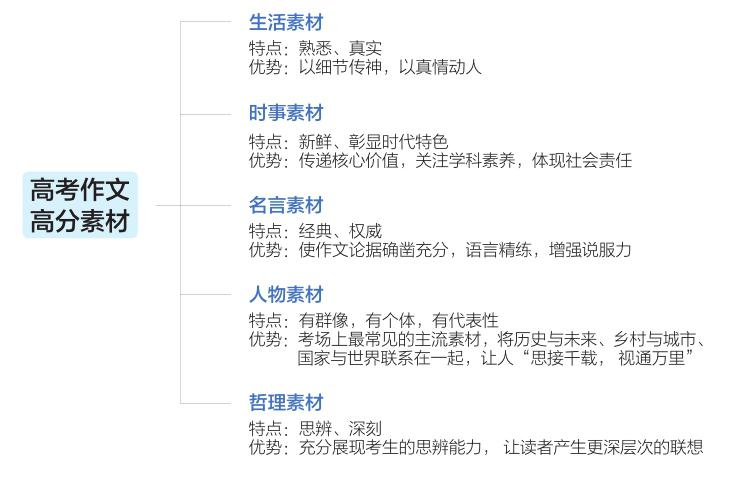

高考作文阅卷时间紧、任务重,所以考生在写作高考作文时一定要突出自己作文中的亮点,以便让阅卷老师能迅速发现这些亮点,进而打出高分。而那些鲜活而富有哲理的写作素材,便是打造作文亮点的不二法宝。在对大量的2018年高考高分作文进行研究后我们发现,最受阅卷老师青睐的写作素材有以下五类:

一、时事素材吹响圆梦号角,践行核心价值观

每一代人自有其际遇和机缘、使命和挑战。使用时事素材能更好地体现当代青少年的社会责任,传递核心价值观,成就考场佳作。例如:

千禧之年来到这个世上,来到这个中国的我,见证了许多中国在新世纪写下的篇章。牙牙学语时,杨利伟乘“神舟”探苍穹,开启了中国载人航天的新历程;总角之年,我看到电视屏幕上点起的奥运圣火;桌上的电脑,换了一台又一台,互联网的速度越来越快;量子通信的突破,5G 时代的到来,人工智能的应用,快捷支付的广泛普及等,至今仍在改变着我的生活。更重要的是,中国已经慢慢站起来了:高铁技术由输入变为自主研发,中国标准也实现全套输出;面对别国的攻击,我们也能够有力地进行反击。中国的成长与我的成长何其相似:一路走来,虽不乏磕磕碰碰,但更多的是繁花似锦、暖阳和风。(2018年高考全国新课标卷Ⅰ优秀作文《18 年与中国的一同成长》)

“神舟”载人航天、北京奥运辉煌、互联网快速发展、量子通信的突破、人工智能、快捷支付、大国崛起……这些时事素材体现了考生对祖国发展日新月异的关注,让阅卷老师看到了当代青少年的责任担当。

新时代的我们自信自强。苍凉戈壁滩回荡原子弹声声巨响,茫茫大草原流连“神舟”飞船几度凯旋,北京奥运体育健儿用汗水书写奇迹,上海世博奇珍异品在中国绽放光芒。日益强大的综合国力给予我们立于世界之林的底气与信心。(2018年高考北京卷优秀作文《新时代新青年——谈在祖国发展中成长》)

“神舟”飞船、北京奥运、上海世博等时代素材的运用,展现了考生对自己历史使命的认识,“而立于世界之林”的勇气与担当恰是核心价值观的具体体现。

二、生活素材见情怀,社会和谐新风采

高考作文立足现实,关注生活。考生利用生活素材,以细节传神,以真情动人,将当前的和谐社会建设成果展现在阅卷老师面前,更易赢得高分。例如:

母亲喜欢晒被子。“晒过之后被子很香,有太阳的味道。”她幸福地告诉我。我偶尔故作严肃地反驳:“据科学研究, 这其实不是太阳的味道,而是被子上的螨虫被烤熟的香气,烤肉的香味。”母亲不理会我,只是微笑着,侧脸贴着还带着太阳温度的被子,闭上眼睛,深呼吸,享受着太阳带给她的温暖的气味。收着晾晒的衣物,母亲回忆着从前的晴日,这让她想起了自己的母亲。

“外婆也喜欢晒被子。太阳一出来, 她就把被子抱到院子里。晚上回家我们姊妹一钻上床——哇,好香!”原来,这太阳的香味,这温暖的气味是那种中国传统故事中典型的“妈妈的味道”——一种很浅很浅的香味,却蕴藏着熨烫人心的温暖。母亲深嗅着带有余温的被子,感叹道:“盖着暖融融、香喷喷、新鲜晒好的被子,是件幸福的事!”我窝在母亲帮我晒过的被子里,听着母亲的感叹,情不自禁地深深嗅了一大口太阳的气味,那气味以一种隐蔽语言的方式传达出温暖的“妈妈的味道”, 传达出人生的美好。(2018年高考江苏卷优秀作文《气味,隐秘的语言》)

一件小事、两人对话、三世生活,浓浓亲情、美好社会跃然纸上。考生撷取生活中非常有典型意义的一件小事——晒被子,通过“我”和妈妈的对话,展现了三代人的美好生活,感悟传统中国故事中“温暖的‘妈妈的味道”,解密和谐社会“隐秘的语言”。

同为碗,虽出身有贵贱之分,但都在做“器”所做的同一件事。皇帝精致的翡翠碗,百姓普普通通的藍花碗,乞丐手中豁了边的破碗,都本本分分地履行着自己的职责——盛纳。(2018年高考天津卷优秀作文《碗之思》)

考生选择日常生活中常见的素材——碗,以碗喻人。碗不因自己出生官窑而拒绝沾染尘世俗味,不因做工粗糙而自暴自弃,它坚守器物特有的气质,维护自己的尊严,让人不禁想到在建设和谐社会奔小康进程中爱岗敬业的广大民众。

三、人物素材贯古今,传统文化重传承

人物素材是考场作文中最为常见的主流素材。古今中外的人物将历史与未来、乡村与城市、国家与世界联系在一起,让人“思接千载,视通万里”,自觉承担历史使命,弘扬民族精神,传承传统文化,缔造幸福未来。例如:

西塞罗曾说:“如果一个人对自己出生前发生的事一无所知,他一辈子都将活得像个儿童。”的确,对于历史我们必须要有所了解,而作为一个浙江学子,我们更要了解浙江的历史,了解它在风云变幻中所承受的、所照耀的:宁波商帮是如何在信贷危机中崛起的?温州人是如何在改革开放的浪潮中争先的?义乌小商品又是如何与国际接轨的……若我们了解了这些历史,我们就会直观地了解他们敢为人先、勇于创新的精神,并且可以学习他们这种始终如一的精神。

“北京有年轻人为了调侃我,说浙江人不会写文章。就算我不会,但浙江人里还有鲁迅和余秋雨。”金庸如是说。的确,或许是“经济大省”的头衔过于响亮, 让人似乎遗忘了浙江深厚的文化底蕴。鲁迅、茅盾、钱君陶、丰子恺、余秋雨等大师,都为中国文化奉献了自己的一份力量。鲁迅的家国情怀、余秋雨的文化思考,无不体现着浙江人的责任意识。(2018年高考浙江卷优秀作文《承前人之风,谱我辈之美》)

考生巧妙地揭示了历史与现实的传承关系,以及文化与经济的联系。宁波、温州、义乌是浙江人在经济浪潮中奋勇拼搏的群像代表;鲁迅、金庸、余秋雨是浙江人在文化领域的大师代表。作者用“的确,或许是‘经济大省的头衔过于响亮,让人似乎遗忘了浙江深厚的文化底蕴”这样一句话将这两类人物紧密地联系起来。文化底蕴洋溢在字里行间,如同永不枯竭的血液在青少年奋发图强的血管里汩汩流淌。

千年前的中国,商鞅不惧权贵,致力变法,造就了一个王朝的辉煌。即便最终他被五马分尸,不得善终,但汗青竹简上镌刻着的是他身为改革者力排众议的勇气。(2018年高考全国新课标卷Ⅱ优秀作文《伟大的决断不惧杂音》)

考生选择商鞅这个人物来论述“伟大的决断,当仁不让的勇气不可或缺”。当仁不让是中华民族传统文化的精髓之一。身为当代青少年,在创新进取的今天依然要传承、弘扬优秀传统文化。

四、哲理素材多思辨,家国天下在心间

高考作文重视考查考生的思辨思维。巧妙运用哲理素材,可增添作文亮点,让阅卷老师更好地了解考生在此维度的发展现状。例如:

蒲娇、冯骥才抢救濒危古村落,是被传统文化需要;耶鲁高材生秦玥飞担任村干部,是被农村需要;钱伟长放弃中文转学物理设计导弹,是被国家需要。这些“被需要”既让当事人实现了自我价值,也推动了社会的进步与发展。

但这种结果只是因为那些“被需要”的人,都如同鲁迅一样,单纯地抱着“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”的精神追求。如今,渴望“被需要”的心态却复杂了许多。这些人可能是出于“从众心理”,为融入群体而选择大部分人所秉持的心态;抑或是“精致的利己主义者”,他们善于利用别人的需要达到自己的目的。我们应明白,我们实际上生活在自己的皮囊里,他人的眼光与我无关。(2018年高考上海卷优秀作文《成为真正“被需要”的人》)

考生以富含哲理的素材“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”来组织相关材料。先以蒲娇、冯骥才、秦玥飞等人的“被需要”来说明他们心有他人,在“利他”的同时,实现了自己的人生价值。这是正面的论述。再从反面论证,“从众心理者”与“精致的利己主义者”即使披着“利他”外衣,本质上却是自私自利的。正反思辨,让人觉得需要与被需要,真是一个值得思考的问题。

美国知名社会活动家、经济学家亨利·乔治在其《社会问题》一书中曾指出:“鲁莽的变革是危险的,但更大的危险在于盲目保守。”回首我国改革开放的漫漫长路,变革是生活的主旋律,变革不断创造着新的奇迹和完美。(2018年高考全国新课标卷Ⅲ优秀作文《生活是变革,完美即变化》)

考生就“变革与保守”这一富有哲理性的素材展开思考,导入正文,分析改革开放以来我们锐意求变,在变中探寻真理、摸索经验,在变中寻找新路、开拓新境,体现出客观冷静的分析能力,以及对祖国建设成就与未来发展的独到认识。

五、名言引用丰姿美,说服力强有思想

合理引用经典、权威的名人名言,能使作文论据确凿充分,语言精练,增强说服力,更好地表现考生的自我认识与自我反思。例如:

“穷则变,变则通。”宋神宗问政,司马光向他讲起了汉初“萧规曹随”的故事。神宗怀疑地发问:“汉常守萧何之法不变,可乎?”这让人想起了“天不变道亦不变”的古训。可是,哪有“天不变”的道理,就是在“时间就是金钱,效率就是生命”的口号感召下,我们以牺牲环境的惨重代价换来了经济的发展。

于是时任浙江省委书记的习近平,提出了“绿水青山就是金山银山”的科学论断。我们必须转变观念,变则通。发展经济的同时,也要保护好环境,使生态环境不被破坏和污染,“功在当代,利在千秋”,惠及子孙万代。(2018年高考全国新课标卷Ⅲ优秀作文《创新决胜未来,改革关乎国运》)

名言引用让文章富有生气,别具特色。“穷则变,变则通”总领下文,突出与时俱进的理念。神宗的问话问出当代青年的心声,变是永恒,“唯一不变的就是不停地变”;“绿水青山就是金山银山”,展现了青少年对国家政策的关注与理解,对社会发展的深入思考;“功在当代,利在千秋”,表明了眼光的长远。

“我家大门常打开”“黄土地上刷新成绩”……我感受到祖国向世界展示的包容和壮美,不禁心潮澎湃。“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”——这是我逐渐萌生的想让祖国在国际舞台上更加绚丽夺目的使命感。“天下兴亡,匹夫有责”,我逐渐明白:大中国的强盛离不开每個小家庭的奋斗,报效祖国是我的使命。(2018年高考全国新课标卷I优秀作文《愿得此身长报国》)

“我家大门常打开”引用自歌曲《北京欢迎你》,符合试题材料中“2008北京奥运会”的要求,展示了考生对国家发展的密切关注。后面所引的名言从不同角度展示了当代青少年报效祖国的使命感。

阅卷实录

2018年高考素材运用高分佳作与低分病文示例

高分佳作 1

题目

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“二战”期间,为了加强对战机的防护,英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布,决定哪里弹痕多就加强哪里。然而统计学家沃德力排众议,指出更应该注意弹痕少的部位,因为这些部位受到重创的战机,很难有机会返航,而这部分数据被忽略了。事实证明,沃德是正确的。

要求:综合材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

别让眼睛欺骗你

辽宁一考生

中国有句老话:“耳听为虚,眼见为实。”可是真实与真相不同,别让眼睛欺骗你。

别让眼睛欺骗你,真实往往不等于真相。

就像材料里那些受损的战机,人们只看到结果的真实,却忽略了结果的产生过程,影响它的从来不只是分子,没有对分母的准确分析,真实就会欺骗你。分母即是本质,是大背景。在英国政治小说《纸牌屋》里,民调专家只需改变一下受众群,就可以得到自己想要的结果。你能说数据不真实吗?但它确实不是真相。真实是老实的,坦坦荡荡地暴露在你眼前,但它又是狡黠的,遮遮掩掩地把真相藏在怀里。

所以,别落入眼睛的圈套里。你所看见的“多少楼台烟雨中”,或许只是“海旁蜃气象楼台”。

别让眼睛欺骗你,真相往往在“为什么”里。

牛顿不满足于仅看见眼前坠落的苹果,而是深问:“为什么?”于是有了万有引力的发现。他没有像其他人一样沉迷于理所当然的物象里,而是深入思考下去。或许巨匠与普通人的差距就在这里。当你学会质疑,不心安理得地接受眼睛给你安排的“真实”时,你才会发现原来真相就在“为什么”里,只是眼睛蒙蔽了你。

所以,别陷入眼睛的“真实”里。你所希望的“此中有真意”,或许只需“拨开云雾见天日”。

别让眼睛欺骗你,真相往往需由表及里。

同游者恐怕只为未游尽褒禅山而觉得遗憾,但王安石却感叹“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”。能道常人之未言,是因为他没有跟随眼睛,而是“拨开云雾见天日”,这才透过现象,看见了本质。

近来,总有一些人大肆宣扬“读书无用论”,总是举一些“韩寒退学”之类的特例。他们其实是在利用眼睛的空子。不可否认,现在在一些地方,名校毕业的大学生和一些学历不高的人在工作初期的薪酬并无太大的差距,这看起来似乎真的是“读书无用”。但是,我们往往忽略了高学历者暂时的不如意只是表象,读书给予他们的是能力、修养,这些才是读书带给他们的“财富”。而能由表及里地思考,也是读书给人带来的,不是吗?

所以,别掉入眼睛的空子里。你所认为的“天之苍苍”,或许只是因为“其远而无所至极”。

别让眼睛欺骗你,世界从不停浮于眼前。

援引英国小说里的情节,引用古诗词,显示出作者的宽广的选材视野和深厚的文学积淀。

牛顿的例子虽然比较旧,但作者在这里翻出了新意;而引用古诗词,则让文章增添了文采。

巧妙引用教材素材,扣住文本,中心明确。

反面切入,结合热点素材展开,在对比中显示出深刻。

佳作评析JIAZUO PINGXI

文章引用人们耳熟能详的老话“耳听为虚,眼见为实”开头,反向提出观点——真实与真相不同,别让眼睛欺骗你,对比鲜明,引人思考。接着依次论述为什么说真实与真相不同、真相在哪里、怎么才能找到真相,层次清晰,结构严谨。尤其可贵的是,在论证每个分论点时,其结尾都引用古诗文来解读,形象雅致,充满情韵。考生能巧妙选用古今中外的各类素材,体现了其深厚的文学积淀和选材视野,让文章极具深度和厚度。

高分佳作 2题目

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

2000年 农历庚辰龙年,人类迈进新千年,中国千万“世纪宝宝”出生。

2008年 汶川大地震。北京奥运会。

2013年 “天宫一号”首次太空授课。

公路“村村通”接近完成;“精准扶贫”开始推动。

2017年 网民规模达7.72亿,互联网普及率超全球平均水平。

2018年 “世纪宝宝”一代长大成人。

……

2020年 全面建成小康社会。

2035年 基本实现社会主义现代化。

一代人有一代人的际遇和机缘、使命和挑战。你们与新世纪的中国一路同行、成长,和中国的新时代一起追梦、圆梦。以上材料触发了你怎样的联想和思考?请据此写一篇文章,想象它装进“时光瓶”留待2035年开启,给那时18岁的一代人阅读。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

粗粝能甘,纷华不染

——寄往2035

湖北一考生

十八年前的一声啼哭,唤醒了我们;十八年后的今天,我们也为十八年后成人的你们,满怀深情地写下这一封寄往2035年的信。希望十八年后的你们在阅读这封信的时候,能够轻轻想起,在十八年前的今天,有一群人为了祖国的未来,写下了这封未寄书。

《围炉夜话》中曾写道:“粗粝能甘,必是有为之士;纷华不染,方称杰出之人。”我曾与时光为友,愿君雄志曾相投。我与新世纪的中国一路同行、成长,伴随我的箴言便是——“粗粝能甘,纷华不染”。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”十年前的中国,是剧变的中国,是伴随着成长的疼痛的中国。春季南方大雪,蔬菜粮食面临绝收,我们挺过来了;5月12日汶川大地震,举国一片哀恸,我们挺过来了;亚洲金融海啸,全球经济一落千丈,我们挺过来了……在这之后,8月8日,北京奥运会圣火燃起,这个伟大的东方文明古国再一次向世界展示了它的蓬勃生机。如今的中国正在蓬勃发展,而作为时代新青年的我们将与祖国一起追梦。

无路可走时,想想“粗粝能甘”的鼓励。你的祖国也曾历经苦难,也曾在困境中顽强生长。当你遇到困难时,也别忘了祖国就在你的身旁。

2017是奇迹的一年,也是辉煌的一年。我国网民规模达到7.72亿,人人都是网络时代的受惠者。共享经济方兴未艾,“一带一路”高铁飞驰。量子科技达到世界顶尖水平,袁隆平种出海水“魔稻”。习总书记在达沃斯论坛上提出“人类命运共同体”理念,并強调中国“不是要营造自己的后花园,而是要建设各国共享的百花园”。可见,中国的崛起,是和平的崛起,欢迎各国搭上中国发展的顺风车!

骄傲自满时,想想“纷华不染”的告诫。你的祖国也曾历经辉煌,也曾在“天朝上国”的美梦中迷失方向。当你沾沾自喜时,也别忘了祖国带给你的荣光。

十八年后,中国必将是一个基本实现社会主义现代化的国家,而你所享受的一切,都是无数先辈用鲜血与汗水换来的。所以,我希望你能记得来自十八年前的告诫:“粗粝能甘,纷华不染。”

巧妙引用《围炉夜话》名言,并由此衍生出本文的中心论点,既回扣标题,又彰显意蕴。

除援引试题材料中提到的汶川大地震、北京奥运会两个例子外,还举了抗雪灾、战胜亚洲金融海啸等例子,并形成排比,使文章内容充实、气势不凡。

援引试题材料中2017年的大事,并适度勾连这一年中国在多个领域获得的成就,分析“纷华不染”的必要性。所举例子富有时代气息,增强了文章的论证力度。

佳作评析JIAZUO PINGXI

这篇考场佳作在素材运用上颇有特点:考生不仅注重历史材料和热点素材的联合使用,还善于从试题材料中提到的例子发散开来,选例精当,剪裁得当,使文章内容充实,有现实意义。此外,考生还善于恰当引用名言警句,使文章富有韵味。选材的宽广视野,分析的全面深入,让素材充分燃烧起来,为文章加分不少。

低分病文1

题目

阅读下面文字,根据要求作文。(60分)

浙江大地,历史上孕育过务实、知行合一、经世致用等思想,今天又形成了“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神。

在与时俱进的浙江文化滋养下,代代浙江人书写了一个又一个浙江故事,创造了一个又一个浙江传奇。

作为浙江学子,站在人生新起点,你有怎样的体验和思考?结合上述材料,写一篇文章。

要求:①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

我与浙江一起向前看

浙江一考生

浙江大地,是一片神奇之地,历史上孕育过务实、知行合一、经世致用等思想,今天又形成了“干在实处,走在前列,勇立潮头”的浙江精神,充分展现了浙江特色。

十八年,我们在成长,浙江也在成长,他以肉眼可见的速度飞快地发展,让我们能以浙江为豪,为自己是浙江人而骄傲。

政府真真切切地为人民谋福利。整治卫生、修建新屋是美丽乡村的第一步;拨款修路、建图书馆、建公园等,让人们在享受物质生活的同时精神上也得到愉悦,提升文化内涵和道德品行修养,为浙江长远的发展打下了坚实的基础。

水乡乌镇也在发生变化,“互联网”成了它的新标签,在马路上的小型无人驾驶汽车,以及车顶上高速旋转的雷达,无线网的全面覆盖,无不体现着浙江先进的科学技术和雄厚的资金力量。

在与时俱进的浙江文化滋养下,代代浙江人书写了一个又一个浙江故事,创造了一个又一个浙江传奇,用笔战斗一生的鲁迅、著名的漫画家丰子恺和现今的阿里巴巴创始人马云,他们都在浙江成长,他们也是浙江的代名词。而我现在站在了人生新起点,即将开始一段新的征程。

浙江的成功不是巧合,不是偶然,而是漫长的沉淀和积累。坚持在生命中是不可或缺的。屠呦呦在发现抗疟新药青蒿素和双氢青蒿素前尝试了380多种提取方法,均以失败告终。可她有坚持的品质,最终发现有效成分,获得诺贝尔奖。马云也是如此,在面试屡遭失败时,决心走创业的道路,才让浙江、中国乃至世界都发生了翻天覆地的变化。

学会创新也是一项重要技能。前段时间推出的纪录片《如果国宝会说话》集历史性、娱乐性、便捷性、普遍性为一身。它是一段段五分钟的微视频,用巧妙的语言向人们介绍一件件国宝,适合在地铁站、商场屏幕播放,利用现代技术创新,让文物能有更多的人知道、了解,充分地借鉴历史,在古人的基础上向前看。

十八岁之前,是浙江成就了我们。十八岁之后,我们也一定会成就浙江。

站在浙江这片哺育我们的土地上,一起向前看。

着眼于浙江全省,物质、精神两方面兼顾,但概括有余,失之笼统。可以将浙江新建的有特点的公路、图书馆、公园等适当列举。

本段由“地”及“人”,思路清晰。但段尾之句没有对前述人物进行画龙点睛式的评论,而是着眼于自我,与前面的句子显得有些脱节,给人画蛇添足之感。

本段所列举的例子——屠呦呦与马云在失败中坚持最终获得成功,与论点不太统一。此外,屠呦呦虽是浙江人,但她的主要成就并不是在浙江取得的,将她的成功视为浙江的成功,也很牵强。

本段的论述,没有扣住“浙江”而谈,从而很难与其他段落融为一体。建议选择浙江敢于创新的例子,论述中不忘“浙江”这一根本要素。

“病”因分析BINGYIN FENXI

这篇文章之所以得分不高,在很大程度上是吃了素材使用的亏。标题“我与浙江一起向前看”就对文章所选的素材进行了限制,必须是浙江元素。但在文章中,浙江元素体现得不是很鲜明。除了乌镇、浙江的几个名人之外,其他的素材都是泛泛而谈。此外,作者在文中所列举的人物尽管都是浙江籍,但未必能完全代表浙江。如屠呦呦的突出成就是在中国中医科学院中药研究所取得的,用她的例子证明“浙江的成功不是巧合,不是偶然,而是漫长的沉淀和积累”,没有足够的说服力。这也提醒广大考生,写作时,素材的选用绝不是无足轻重的小事,千万不能忽视。

低分病文2

题目

写作(70分)

生活中,人们不仅关注自身的需要,也时常渴望被他人需要,以体现自己的价值。这种“被需要”的心态普遍存在,对此你有怎样的认识?请写一篇文章,谈谈你的思考。

要求:(1)自擬题目;(2)不少于800字。

心之所需,乃是被需

上海一考生

生活中,人们不仅关注自身的需要,还渴望被别人需要,以体现自己的价值。马斯洛需求理论提出自我实现为人的最高需求,而自我实现不仅需要满足自身基本生理需要,更是在被他人需要中实现自我的价值。

人们关注自身需求并且去实现,这是必须的,也是合理的。但是实现自我需求并不意味着可以过分放大自我需求,在自我的苑囿中走向毁灭,正如老葛朗台这个守财奴,过分放大自我对于金钱的欲望,导致人性扭曲、亲情淡漠,最后在对金钱的迷乱中走向死亡,一生价值何在?

我们不能过分关注自我需求,这就意味着我们不能在“自我”的征途上偏执地走下去,而是要寻求“超我”。我们渴望“被他人需要”,就是在追求“超我”的心态。当我们拥有这种心态时,自我价值才得以体现,进而实现“超我”。霍金才华横溢,名校毕业,又娶了美丽的妻子,偏在最年轻美好的时候突患重疾,全身瘫痪,仅有三根手指可以活动。遭遇如此重大的人生变故,他完全有理由消沉一生,可他却未被自我束缚,不甘于平凡,不肯低头认命,用强大的思维和坚强的意志,写出了《时间简史》,为物理学做出了卓越的贡献,影响了整个世界。若霍金执着于那个命运多舛的“自我”,恐怕历史将会改写,我们今天也未必知道他的名字了。

不过,这并不意味着自身需求可以被忽略,否则不就成了陈蕃那样“一屋不扫,却妄图扫天下”的狂妄自大之人了吗?自我需要与被需要本身便是先行后续的关系,而不是单向性的极端发展。

随着时代的发展,人们的物质生活丰富多样,自身需求普遍得到满足,“被需要”也成了人们的普遍心态,这是人们寻求更高层次精神满足的本能。也仍有人汲汲于名利,这是“被需要”心态的异化,挣脱不了欲望,盲目认为只有获得名利,“被需要”才会到来。

心之所需,乃是被需,切莫让工具理性这种纯计算的分析框架消解了我们的价值理念,让自我拘于需求的牢笼。刘瑜有言:“少一点时间沉浸在欲望的挣扎中,多一点时间去俯瞰生活。”我们要在满足自我需求的同时,去追求“被需要”,将自我价值建立在社会需求的基石上,求得自我价值的“超我”发展,这才是我们当代人真正需要的“被需要”。

文章开篇便言明:“生活中,人们不仅关注自身的需要,还渴望被别人需要,以体现自己的价值。”因此,此处选择论据,应从生活中选择真实的例子,而不宜选择文学作品中的例子。

议论文中的论据,要根据论点进行取舍,与论点无关的要大胆删去,以免影响论证效力。作者对于霍金的事例取舍不够精当,叙例啰唆,且没有进行适当分析,使得论证效力大打折扣。

在议论文中适当引用,既可增加文采,又可增加说服力,但此处的引用,无法契合前文的观点,有“为引用而引用”之嫌。

“病”因分析BINGYIN FENXI

本文在素材运用上,有如下两个明显的问题:1.有例无证。写作议论文时,在列举了论据之后,必须用精练的话语对所选择的论据进行分析,以表明其能对论点形成有力的支持。但本文作者在使用霍金事例时,并没有针对论点对论据做必要的深入分析,使得论据与观点的关联性没有充分揭示出来。2.论据与观点的契合度存在欠缺。例证靠事实说话,在增强说服力的同时,也增加可读性,使得文章不至于过于空洞无趣;引证则是借助具有影响力的权威人士的言论,增加说服力。但是,无论是例证还是引证,都要紧扣论点。本文霍金的例子中夹杂着一些无助于或游离于论点的诸如“名校毕业,又娶了美丽的妻子”一类的表述;篇末引用刘瑜的话,也游离于文章的论点之外。

备考攻略

2019年高考作文素材积累运用指津

一、关注时事素材,彰显时代气息

教育部考试中心主任姜钢说:“国家对教育改革提出了‘立德树人的时代任务,在考查语文基本读写能力基础上,力求把核心价值涵盖国家、社会和个人的层面有机渗透到试题中去。”这样的命题思路使得时事热点在最近两年成了高考作文命题的一个重要方向。所以在进行高考作文备考时,同学们需要了解社会主义核心价值观的内容,并梳理出与作文相关的主题,比如爱国、奉献、创新、和谐等,然后再重点储备一些与之相关的写作素材。建议多看看央视的《新闻周刊》《东方时空》等新闻时评节目,多阅读一些时文报刊,如《人民日报》《人物》《南方周末》等,了解重大新闻事件的来龙去脉,了解各方的动态、观点、立场。在此基础上,还要对新闻事件加以归纳、提炼,在这一方面,大家可以重点关注下《课堂内外·创新作文》杂志的“热点时事”栏目。

二、观照生活素材,激发情感共鸣

作文应该立足于生活,触动人的心灵。换句话说,在写作高考作文时,同学们可以有意识地选用一些在生活的某一时刻打动了人的内心、牵动了人的情思的素材。这样的素材应该是自然而然地从心灵中流淌出来的,是以真挚的情感表达出来的。如考场佳作《戏剧人生》的片段:

第二天,老王刻意迟到了两小时才到同学会,一边说“不好意思啊”一边四处散发他的新名片。“哟,王站长,升职了啊?”大伙笑着发问。“呵呵,小官职,站长而已。”老王谦虚地回答。正说着,赵县长到了,大伙一拥而上,独留下了呆在原地的老王。

席间,大伙说老王是个官了,应和赵县长一桌,只是大伙都不愿让位。这时赵县长说:“站长嘛,当然站着。”大伙齐声应“是”。老王好不尴尬,随意找了个桌子,喝开了。那天,他喝了很多。醉眼蒙眬中,他看到自己的名片在地上洒了一大片,“王站长”三个大字上印满了脚印……

终究只是个配角啊!老王苦笑着。接着,便睡去了。

作者从生活中取材,通过选用同学聚会的场景,把一场变味的同学聚会展现在读者面前,引发读者思考。结尾老王的苦笑以及那一句“终究只是个配角啊”,是点睛之笔,既扣住了主题,丰富了人物形象,又激起了读者的情感共鸣。

三、聚焦人物素材,丰富文章内容

在高考作文中,人物素材的运用是一道亮丽的风景线。选用人物素材,要避免那些“故纸堆”的材料,以及人人皆知的素材。可以积累一些典型的、媒体新近报道的社會名人素材。这样的人物素材除了具有一定的时代感和鲜活度外,更重要的是能体现考生对生活的关注度和思考力。

如,据《时代邮刊》杂志2018年4月报道,大疆公司的创始人汪滔,是一名典型的“80后”,从9年前创建大疆至今,怀着对“飞翔梦”的不懈追求,终于带领大疆走向国际。汪滔称,创业之初确定了无人机的目标和定位,那就是一定要做最好。对汪滔来说,从一个痴迷于技术的理工男转身成为企业CEO,他已经有了更广阔的实现梦想的舞台,但他仍然怀念自己熬夜攻克技术难题的那段时光:“如果不做CEO,我肯定会回到研发岗位上。对科技创业者来说,攻克一个个技术难题所带来的快乐,是那些山寨者难以体会到的。”

汪滔成功的秘诀是什么?不断创新,追求梦想。运用这个素材可以结合汪滔的奋斗历程,选取相关细节扣住主题展开叙述、议论;也可以提炼王滔的人物精神,展开议论,深入挖掘。

四、搜集哲理素材,增强思辨特性

高考作文注重哲理思辨,这一特色在2018年高考全国新课标卷Ⅱ“幸存者偏差”材料作文中体现得格外鲜明。不管是写好这类作文还是其他类型的作文,都需要搜集、整理、运用哲理素材,尤其是对于人文精神、传统道德、民族大义等,要深入地发掘,要找出其中共通的道理,不能仅仅停留在“列举”的浅层次上。在分析问题时,要将素材的特殊性与普遍性加以辩证分析。而这一切,都需要同学们转变自己的阅读方式,真真正正地阅读经典,从经典中汲取养分,让文章显得厚重而深刻。

五、积累名言素材,增加文化底蕴

在高考作文中,合理“移植”一些古今中外的名言警句,可以为观点提供论据,提升文章的内涵,彰显作者的文化底蕴。在作文中运用名言警句的首要原则就是贴切,即切合文章要表达的意思,或有利于证明文章的观点。因此,在进行高考作文备考时,大家要做好名言警句的收集、整理和积累工作。在平时的阅读中,要时时、处处做有心人,身边不妨常带一个笔记本,一旦看到、听到那些优美、有趣、富有哲理的句子就记录下来。最好按内容作适当分类,便于自己日后查找和使用。平日里时不时地翻翻这些名句集锦,做到烂熟于心,在写作时便能信手拈来。

牛刀小试

原创试题

阅读下面的材料,根据要求写作。

《中国式家庭情感表达方式》调查报告显示,在受访者中,三成人表示“家人之间不好意思说爱”,近四成人表示“想表达,但找不到合适的方式”,只有四分之一的受访者认为“爱需要表达,即使是家人之间”。14%的受访者从未主动拥抱过父母,8.2%的受访者从未主动和父母牵手。而关于“爱的期待”的数据中,最被期待的是“专心的陪伴”,占37.7%;排在第二位的是“肯定的言语”,占28.3%;排在第三位和第四位的分别是“爱的服务”和“爱的礼物”。

某报“家庭”专栏转载了上述内容,并拟开展专题讨论活动,向社会征稿。请根据上述材料,以“给爱一个行动”为副标题 ,写一篇文章 ,向该专栏投稿,表达你的感触与思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

素材运用步骤一

请先思考这道作文题目的最佳立意是什么,在确定立意后,简要写下你第一时间想到的符合写作主题的时事素材、名言素材、哲理素材、生活素材、人物素材各一则。

素材运用步骤二

不要急于动笔写作,再审视一下你选择的素材,看看它们是否新鲜,是否典型,是否既不容易被大多数同学想到,又能充分证明你的观点。

素材运用步骤三

将你第一次选择的不够新鲜、不够典型的素材删掉,再次搜索你的“素材库”,补充新素材,最终留下三则你认为合适的素材。

素材运用步骤四

思考你将采用什么样的结构行文,以及你會将留下的素材安排在文章的哪个部分,并列出一个简单的写作提纲。

友情提醒

本栏目中的部分内容摘自《课堂内外·创新作文》增刊《2018年全国各省高考优秀作文素材报告》。更多最真实的2018年高考优秀作文素材报告与2019年高考作文万能素材范本尽在《2018年全国各省高考优秀作文素材报告》。即将上市,敬请期待。