生态农业种植模式的人文内涵与价值

——基于五常市三江乡“鸭菌稻”种植模式个案的分析

2018-01-15马露露

马露露

(温州大学 人文学院,浙江 温州 325035)

当前人类面临的严重的生存危机和发展困境,迫使人们开始反思自身对待自然的态度和行为,重新审视以往的生态价值观,对人与环境的关系做出调整,探索新的环境适应方式,从而构建新的生态文化和生态文明。目前,民俗学界相关研究较少涉及现代农业生产方式对人的影响,尤其是人际关心和内心感受层面,缺乏关注生态农业发展。新中国成立之后,我国开始步上化学农业①注: ① 化学农业是指在农业生产过程中使用化学肥料、化工产品(各种杀虫剂、除草剂等)、激素类、调节类催长剂等催产、催效,其实质是化学合成手段在农业上的综合应用。之路,尤其是改革开放之后,这一趋势已逐渐主导了我国农作物生产。化学农业曾在很大程度上解决了世界粮食短缺、匮乏的危机,但在今天却开始显现更多的弊端。一是对生态环境造成严重影响。全国土壤有机质平均不到1%,农田生物多样性大为减少,全国主要的河流和水源已被污染。二是导致严重的食品安全问题,同时也给农村社会带来不小的冲击。粮价低迷,农资价格持续上涨,农民种地收入日渐微薄,大部分农民背井离乡、进城务工,带来诸多城乡社会不稳定的隐患。在这样的形势下,20世纪70年代,西方开始对化学农业生产方式进行反思,不少国家和地区开始探索多样的生态农业之路。20世纪80年代始,我国生态农业产生和发展,至今已形成生态农业模式,并且开始产生积极的社会影响,包括改善环境、提供优质食品、提高居民幸福感等。本文以五常市三江乡“鸭菌稻”生态农业实践为例,分析生态农业种植模式的人文内涵与价值。

一、“鸭菌稻”生态循环种植模式

“稻田养鸭”这种种养结合、环境友好型的农业生产技术在我国有着悠久的历史。早在明朝就有相关的文献记载:“顺德产蟛蜞,能食谷芽,惟鸭能啖之,故鸭广南为盛,以其蟛蜞能养鸭亦有鸭能啖蟛蜞两相济也。”(《五山林志·辨物》)广东的稻田养鸭技术从古至今一直未曾间断,直到20世纪50年代,广东仍在沙田中沿用“稻田养鸭”的传统技术。在禾苗生长时期,将“春水鸭”和“西草鸭”放入田间以啄食蟛蜞和杂草;秋收之后,大规模放鸭,尽吃田间遗穗[1]。20世纪90年代,伴随着对现代农业的反思,传统农业智慧被重新借鉴。通过技术改进和国际经验交流,传统、简单的“稻田养鸭”逐渐转变成循环可持续的“稻鸭共生”生态农业种植技术。由于适应我国生态环境现状和生态农业发展的需要,“稻鸭共生”生态农业种植技术被推广到许多省份,有江苏、湖南、浙江、安徽、广东、云南、四川、江西、海南、吉林、黑龙江[2]。

“鸭菌稻”生态农业种植基地位于黑龙江省五常市稻作区。黑龙江省属于季风气候区,面向西南呈现为一个C型盆地地貌,当西南暖流流过时会形成回流,因而五常市的活动积温①注: ① 活动积温是指作物某时段或某生长季节内逐日活动温度的总和,是表征一地的热量资源、作物生长发育对热量要求的主要指标。要比其他地方高2~3℃,从而保证在4—9月达到优质水稻所需要的活动积温。与该地自然地理环境适应的大米品种——稻花香,因其独特的品质和口感驰名全国,五常市三江乡“鸭菌稻”种植基地所选用的也正是这一优良的稻谷品种。

实现生态种植首先要恢复土壤肥力,这也是土壤改良/活化的过程。在黑土层不断流失、重金属污染严重的土地上,要先施底肥,选用秸秆炭生物有机菌肥;然后喷施微生物菌剂,加速土壤重金属的分解,恢复被破坏的土壤肥力。因为三江乡每年一季的种植传统,土壤每年有6个月的休耕期,因而在目前的状况下,土壤的修整和恢复较为容易。土壤修复的目的是要重新建立起土壤、微生物、昆虫之间存在的循环生命系统。不使用化肥农药的稻田为大量的动物、昆虫、微生物提供了食物和生命活动场所,而蚯蚓、线虫、蝲蛄、蜈蚣等土居性多细胞动物的活动则可疏通土壤,利于土壤中水和空气的交换平衡,其消化排泄物则非常有利于增加土壤有机质,恢复土壤健康。它们对植物残体的破坏有利于微生物的进一步分解。微生物的活动则可分解粪肥等有机质,促进养分的转化和土壤的形成。健康的土壤环境为生态农业提供了基础和保证。

水稻的育秧由经验丰富的能手掌握,均遵循传统方法。5月中下旬采用人工方式插秧,不使用机器种植;插秧之后,等秧苗长牢固,就在稻田里根据一定的密度放养当年孵育的小鸭子,鸭子在稻田的嬉戏活动能起到除草、除虫、培肥地力、浑水、根部修剪的作用,它们在秧苗间穿梭玩耍,还能帮助强壮秸秆,增强稻稞的抗倒伏能力。如此至水稻灌浆之后(4个月之后),鸭子已长成,就不再适宜留在稻田里了,从稻田驱赶出鸭子之后,在稻稞深处放置喜阴的木耳菌袋;水稻在成长过程中要吸收二氧化碳、释放氧气,木耳则吸收氧气、释放二氧化碳,二者之间形成共生关系,从而促进彼此生长,增加产量;收获后的木耳菌袋(成分是锯末和麦麸,有机质)还可撒入稻田,变成稻子的肥料。10月之时,稻田就能同时收获有机水稻、木耳和鸭子,增收效益十分显著。这种生态循环的农业种植模式在承继传统农业智慧的同时,也巧妙地融合了现代农业技术。

二、“鸭菌稻”生态种植模式的环境效益

生态种植方式与常规化学农业种植方式有很大不同。化学农业是西方科技的产物,指导观念是西方的简化论和机械的自然观。简化论把植物的生长所需简单地归结为氮、磷、钾三大元素,因而西方的科学家发明了化肥,用于提高土壤中植物生长所需元素。但化肥在提高产量的同时,也破坏了土壤内部元素的系统平衡。机械的自然观看待人与自然的关系是对立的,所以人对待自然的态度就是为我所用,然后将“没用的”统统抛弃。农药和杀虫剂的发明就是这种对立思想的产物。农药在封闭了杂草生长的同时,也阻断了其他生物的多样性发展。杀虫剂在杀死害虫的同时也杀死了它的天敌——益虫。将自然简化,将人与自然对立,导致了严重的危机——环境污染、大面积的土壤退化、生物多样性的减少,同时也在戕害着人类自身。

文明的根基之一是良好的生态,如果生态环境遭殃,人类自身也将无法生存。中华文明之所以延续五千年,在于运用智慧发展出了延续至今的自然友好型的传统农业,用地的同时也利用一切办法来养地。但化学农业在短短几十年的时间就把祖先留下来的土地破坏得千疮百孔。因此,必须将破坏生态的化学农业转变为环境友好的生态农业。

“鸭菌稻”生态种植模式从总体上改变了人对待自然的态度,用尊重自然的观念取代与自然对立的态度。地球是所有生物共同生活的家园,一切生命都有存在的意义,因而人类不应人为地区分他们的好坏、决定他们的去留[3]。“鸭菌稻”生态种植模式不使用除草剂、杀虫剂,肯定每个物种生存的权利。只有这样,才能保持自然界的平衡,维持生态系统的运转,人类才能持续地获取资源。具体到自然的各个部分,如在对待农业的根基——土壤方面,“鸭菌稻”生态种植模式借鉴传统农业的智慧,即粪土肥田,将充分发酵的动物粪便用于农田,将从土壤中获取的物质以有机的方式归还土壤,实现农业内部能量的循环,从而有利于保持土壤的永久肥力。这种系统循环理论是我国传统农业的独特之处,不同于西方文明把污水、粪便当成废弃物的做法,我们的先人洞穿了自然物质循环的奥秘,把来源于自然的物质以合理的方式又归还给自然[4]。

生产方式的改变给自然和人带来巨大改变。植物的生长离不开干净的水源。目前,在常规种植过程中使用的农药化肥中的很大一部分会在植物生长过程中随着地表水渗入土壤,汇入河流,严重污染水源。“鸭菌稻”生态种植模式扭转了此种情形,在生产过程中不使用任何化学药剂,整个生产过程几乎不产生任何农业垃圾,从而呵护了“水”这一生命之源。在人对待动物的态度上,“鸭菌稻”的种植者尽力给鸭子创造一个无毒、无害、健康、自然的生活环境。小鸭子在稻田进食、嬉戏完毕后,还被赶去水库洗澡。为了保持鸭圈的干燥,养殖户还用稻糠铺地。养殖户不吃养殖的鸭子,也不卖给屠宰场,只卖给本地人做蛋鸭,尽可能延长鸭子的寿命。人心在这样的生产过程中开始变得柔软。他们不仅善待动物,而且尽量维持稻田的生物多样性,而不是对所谓的害虫赶尽杀绝。“鸭菌稻”农田的生物非常多,各色的瓢虫伏在穗叶上,数不清的蚱蜢、青蛙跳跃其中,甚至有野鸭在此栖息。在生产过程中,人摆正了自己的位置,不再把自己当作自然的中心和主宰,并认识到人类只是自然的一环、一个角色,人类的生存最终需要仰仗大自然的馈赠。充满生机的大自然让人类学会欣赏生命之美,与其他物种一同呼吸。

三、“鸭菌稻”生态种植模式的组织方式

当前,小农个体经营模式已无法对抗资本主导的市场,农民在市场上没有议价权,粮食价格低、浮动大,农资价格连年上涨[5]。众多的原因导致农民更愿意把土地出租出去,自己外出务工,这就产生了一系列的社会问题,如农村空心化、离婚率增加、留守儿童增多、老无所养等。“小生产者在大市场面前的弱势”可通过农民专业合作社的方式加以解决[6]。

发展真正的生态农业首先需要生产者的良心和自律。五常市三江乡可道水稻种植农民专业合作社组织者发展生态农业的初心之一就是“用真心加真情,生产真的有机食品”,消费者和合作公司日益增多。

五常市三江乡可道水稻种植农民专业合作社成立于2014年,由12位农民自发组织,以资金入股的方式启动运营(原始股每人4万元),承包三江乡丰收村王家岗土地8hm2,种植单季稻,并套种富硒黑木耳,实行二次返利①注: ① 二次返利是相对农民把产品出售给农民专业合作社当时所获取的收益(即一次返利)而言。农民专业合作社在年度盈余分配时,从其可分配利润中拿出一部分,按照成员与农民专业合作社之间的交易额返还成员。制度。该合作社的日常运营有4位主要负责人,分别负责销售、经营、指导生产技术,以及稻米收获后的加工、包装、发货,同时雇佣村民完成日常的田间管理和插秧、收获季节的劳作。

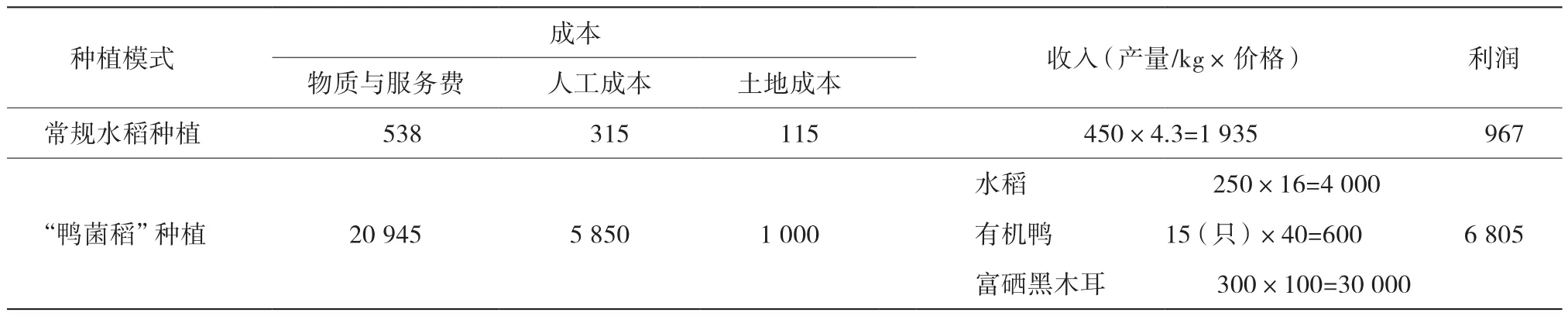

该合作社由于售卖价较高且多样的有机食物(水稻、木耳、鸭子),很大程度上增加了合伙农民的收入。据调查,常规水稻种植亩产为500kg左右,“鸭菌稻”种植亩产为400kg(随着土壤的改良,产量会越来越高),收益更高。“鸭菌稻”的产出不只是水稻,还有有机木耳、鸭子,这些收入加总,远超过常规水稻种植的收益(见表1)。

该合作社实行二次返利制度,第一次收益是卖出粮副产品,第二次收益是分红,这样改变了农民以往只在出售粮食时有一次收益的情况。而且有机稻米价格远高于普通水稻,可大大提高合作社成员的收入。农民自发组织成立专业合作社,农民既是生产者也是经营者,共同经营同类农产品的生产、加工、销售等,风险共担,利益共享。这种方式让农民对合作社更有归属感,更加关心合作社经营的好坏。合作社的经营方式提高了农民对抗市场风险的能力,扩大了资本的投入,联合各方面优秀人才,克服了农民资金缺乏、技术落后、信息不畅的“三个短板”。

表1 常规水稻种植与“鸭菌稻”种植收益比较元

收入的提高带来了一系列其他变化。一是提升了合作社组织者的价值感和尊严感。农民的社会地位相对较低,农业生产普遍不被重视,许多农民想方设法让自己的后代跳出农门。合作社成立之后,“鸭菌稻”种植模式的影响越来越大,许多人前来学习种植技术,省市领导、外地专家学者、环保组织都前来考察和交流经验,肯定了“鸭菌稻”种植模式。二是合作社在帮助农民增收、吸引农村青年返乡创业中起到了积极作用。“鸭菌稻”种植生产过程中需要雇佣当地农民,农民可增加收入。收入的提高吸引更多的返乡青年回到农村从事生态农业工作。未来农业的发展需要有知识、有眼界的年轻人加入,生态农业的发展与农村年轻人的需求不谋而合。大力发展生态农业有利于农村青年就地谋职,进一步解决夫妻分居、老人无人照料、儿童无人教育等问题,有利于社会和谐稳定。

[1] 张波,丘俊超,王宇丰,等.从“稻田养鸭”到“稻鸭共生”:民国以来“稻田养鸭”技术的过渡与转型—以广东地区为中心[J].农业考古,2015(3):45-48.

[2] 卢跃红,魏红江,张曦,等.国内外稻鸭共生的研究现状[J].云南农业大学学报,2006(1):81-85.

[3] 蕾切尔·卡森.寂静的春天[M].吕瑞兰,李长生,译.上海:上海译文出版社,2007:242-246.

[4] 胡火金.协和的农业—中国传统农业生态思想[M].苏州:苏州大学出版社,2011:24-32.

[5] 蒋高明.中国生态环境危急[M].海口:海南出版社,2011:57-65.

[6] 胡跃高.农村合作是面对危机的一条生路[EB/OL].(2017-04-29) [2017-08-12].http://www.shiwuzq.com/portal.php?mod=view&aid=1118.