浅析“折钗股” 笔法及其运用

2018-01-13李钢

李 钢

“折钗股”典出唐朝马宗霍《书林记事》:“相传鲁公与怀素同学草书于邬兵曹(彤),或问曰:‘张长史见公孙大娘舞剑器得低昂回翔之状,兵曹有之乎?’怀素对曰:’似古钗脚(折钗股),为草书竖牵之极’。”这是我们见到的最早关于“折钗股”的表述。清代王澍认为,“‘拆脚’‘漏痕’之妙,魏晋以来,名能书者,人人有之,至颜鲁公始为宣泄耳”。这是很客观的看法,说明“折钗股”这种书写技法由来已久,只不过是唐人以这种具体物象的方式生动地表达出来而已。

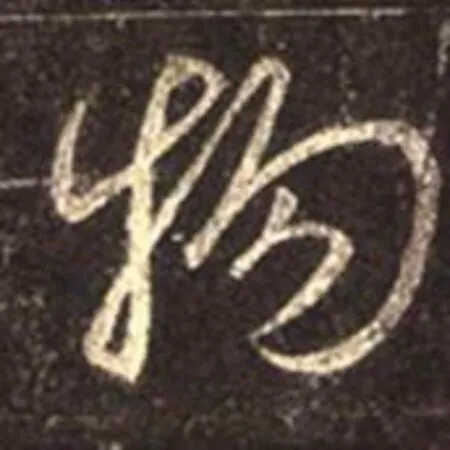

“钗”是古代妇女用的首饰,金属材料所制,用两股簪子合成,呈细长形,很有韧性,将钗用力弯折而不断(图1)。

图1

姜夔在《续书谱》中说:“折钗股欲其曲折圆而有力”,朱履贞在《书学捷要》中强调:“折钗股者,如钗股之折,谓转角圆劲力均”。从意象上理解,“钗”,用力弯就鼓起来,形成一个弧形,松开就回归原状,具有很强的弹性。综上,我们可以简单地归纳为:所有表现出弹性力度的圆转圆折笔画均可称为“折钗股”。

“折叉股”首先是“折”的一种状态。笔毫在平移时,在一点上作改变方向,形成折笔。“钗股”是对“折”成什么样的一种规定性,即“虽经折角而其体仍圆”。“折叉股”笔法需要在转折时继续保持劲健的中锋,呈现力感美,而要做到这一点必须换锋“暗过”,如朱和羹《临池心解》所说:“转折须暗过,方知折钗股之妙”。 郭子绪先生在《书法知识千题》中解释道:“此中所说的‘暗过’,即指笔画的转折处,只有提按变化,不作折顿处理的圆转直下所产生的圆融效果,这恰是‘折钗股’的含义”。要做到劲健和“暗过”用笔时须做到以下几点:

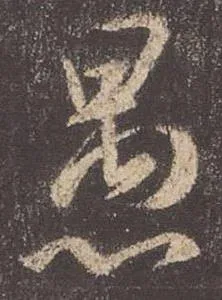

一是在转折时注意用笔边行边调锋,保持中锋浑圆;二是笔锋在圆转时要顺畅,干净利索,毫无滞碍;三是笔毫要绷住劲,有弹性,使线条遒劲有力。下面我们看一下集王羲之《圣教序》中的两个字中的“折钗股”笔法(图 2、图3):

图2

图3

王羲之“物”“ 伪”两字转折圆健,中锋“暗过”, 自然流美,尽显“折钗股”笔法之妙。

“折钗股”只是转折上的一种笔法,并非所有转折都用“折钗股”为之。在处理转折关系时要根据字的结构注意方圆结合,巧妙处理,适时在同一个字中形成对比之美,以取得转折上的艺术效果。我们再看看集王羲之《圣教序》中转折笔法中的变化(图4-7):

图4

图5

图6

图7

王羲之上面的四个字,既通过“折钗股”实现了圆健效果,又通过方、圆转折方式的对比表现了笔法多样性,实现了对立统一。

在运用“折钗股”笔法时,如需要在同一个字中出现两个或两个以上“折钗股”时也要有变化,防止雷同。同时,在一篇书法作品中还要依据哲学上关于普遍联系的原则,统筹考虑与上下左右各字的造型关系,因势利导,触遇生变,尽量避免字与字之间运用的 “折钗股”出现同样形制,艺术地实现通篇上的“违而不犯、和而不同”。我们看一看怀素、王献之和米芾对“折钗股”的淋漓多变的运用(图8-10):

图8 怀素 《自叙帖》(局部)

图9 王献之 《思恋帖》

图10 米芾 尺牍之一

怀素《自叙帖》、王献之的《思恋帖》和米芾这幅尺牍多处运用“折钗股”笔法,但各具其态,无一重复,变化和谐,浑然天成,使我们深切感受到“折钗股”的笔法效果和艺术的感染力。

“折钗股”笔法是古人在艺术追求中领悟出的用笔之道,既实现了行笔的圆健之势,又包含着辩证思考在书法上的运用。艺术需要组合美,而组合充满变量,不可重复但和谐统一是艺术的重要标准。“折钗股”笔法及其运用正是哲学思维和艺术实践结出的硕果,从而使转折体现了劲健、变化与和谐之美,彰显了艺术的魅力。