东非Albert湖盆北部构造调节带解析及其油气运聚分析

2018-01-12柳万春

柳万春

(中海油研究总院,北京 100028)

Faulds等1998年研究美国盆岭省的区域构造分段作用时,首次提出构造调节带(accommodation zone)的术语。Faulds认为为了保持区域伸展应变守恒而产生的伸展变形构造变换体系,可以划分为传递带和调节带两类[1]。调节带被定义为调节叠覆的正断层组或正断层带之间应变传递的一组构造。国内外学者Morley[2]、漆家福[3]等对构造调节带的特征、应力机制等做过详细研究。前人对构造调节带控制储层发育、烃类聚集、油气成藏等方面也进行过较为深入的分析。本文以东非裂谷Albert湖盆北部构造调节带为例,研究其油气成藏规律。

1 Albert湖盆地质概况

Albert湖盆[4-6]位于东非裂谷系西支北段的Albertine地堑。Albertine地堑构造调节带十分发育,它们将整个Albertine地堑从北到南分割为五个次级盆地[7-8],分别为Rhino Camp次盆、Pakwach次盆、Lake Albert次盆(Albert湖盆)、Semliki次盆以及Lake Edward-George次盆。其中Albert湖盆面积最大,约8 850 km2,埋藏最深,最大沉积厚度达6 000 m。该盆地具备优越的油气地质条件,烃源岩为上中新统—下上新统湖相泥岩,主要储层为(扇)三角洲砂体,圈闭以构造圈闭为主。

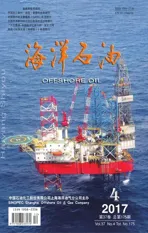

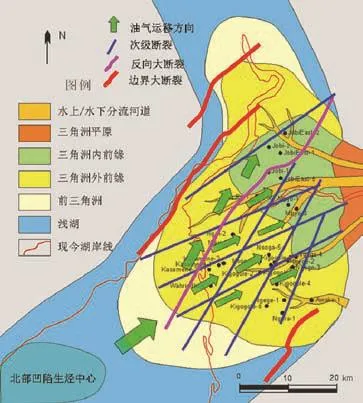

通过Albert湖盆全区构造解释发现,该区具有典型的地堑结构,依其构造特征可划分为7个次级构造带:北部构造调节带、中部构造调节带、南部构造调节带、西部陡断带、东部断阶带和南北两个凹陷中心(图1)。其中北部构造调节带是分隔次盆的大型构造带,主要包括Albert湖北部和湖陆过渡带。北部构造调节带发现了大规模的油气资源,Albert湖盆目前发现的19个油气田,有12个发现于北部构造调节带,集中了Albert湖盆80%的油气地质储量。下文将分析该调节带的构造和沉积特征并在此基础上分析其大规模油气聚集的成因。

2 北部构造调节带构造特征解析

Albert湖盆北部构造调节带断裂十分发育和复杂。区域应力分析表明,Albertine地堑形成的力学机制不是单纯的拉张,受其北部Aswa剪切带的影响,地堑具有左旋张扭性质[9-10]。北部构造调节带处于应力调节区,在左旋力偶和北西—南东向拉张的双重作用下,调节带发育了多组大的张性断裂,断裂之间相互交切,伴生众多晚期发育的掀斜生长次级小断层,从而产生“剪刀”式几何形态。

2.1 调节带断裂解析

图1 Albert湖盆构造图及次级构造带划分

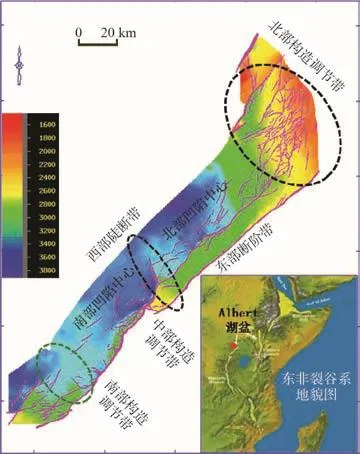

基于区域构造背景特征,对北部构造调节带进行了三维、二维联合地震解释。通过三维属性分析该区晚中新世—早上新世地层的波阻特征清晰,沿层相干切片能较好反映断层展布,其中T层的断裂成像效果最佳(图2),可以辅助断层平面组合。从图2的相干切片(a图)和断裂组合构造图(b图)上可以看出,北部构造调节带断裂十分发育和复杂,主要体现在两个方面:(1)断裂平面交切关系复杂,总体呈网状几何形态;(2)小断裂多而密,仅300 km2范围内发育各级断层近300条,断距小于20 m的小断层200余条。小断裂密集发育是因为应力的转换不仅产生在大断层之间,其间的小断层同样在应变守恒中起作用,当全地堑向半地堑伸展转换时,更大程度地使位移从主断层向小断层转换。

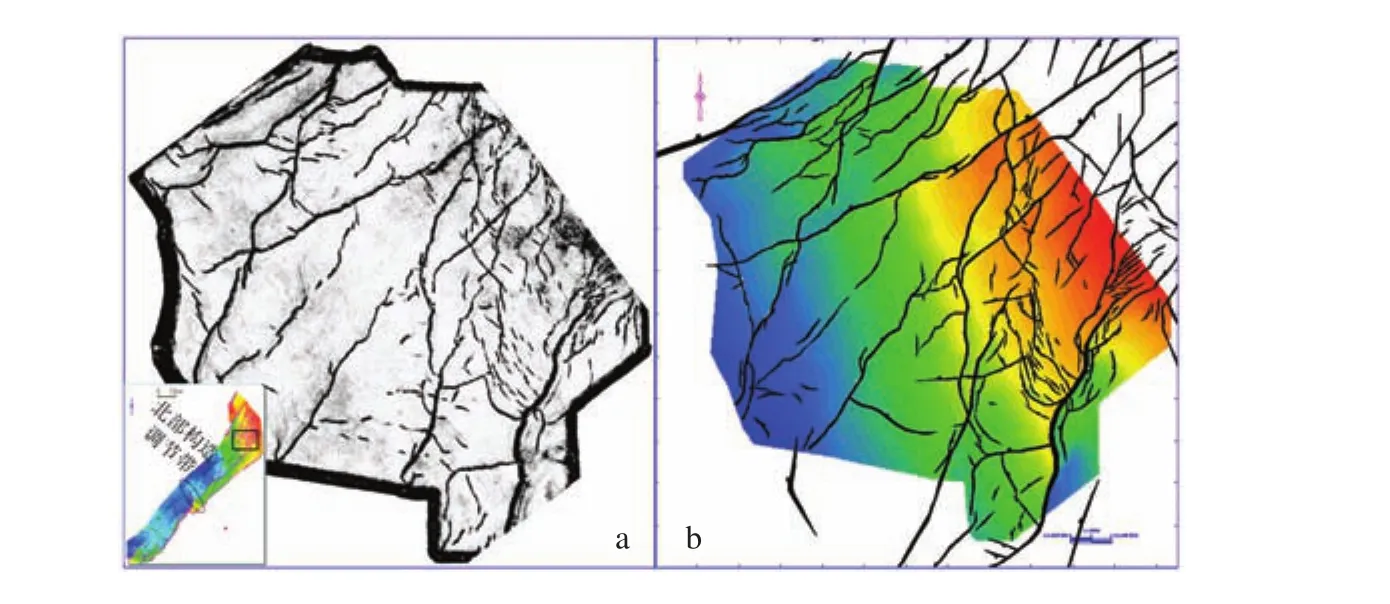

2.2 调节带构造圈闭特征

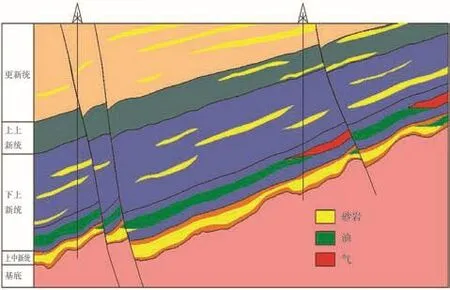

北部调节带整体呈现为向北东翘倾的缓坡带。调节带两侧被北东—南西向边界大断裂控制,其中东部边界大断裂向北东向逐渐消失,形成半地堑结构。平面上调节带内部的次级断裂多呈锯齿状或者雁列状(图2)。剖面上调节带主要发育同向断层和反向断层两种正断层,断层陡倾(图3)。

次级断裂主要发育方向有北东向和北北东向,两组断层将调节带切割成垒堑相间的断块,局部少量发育近南北向断裂将构造进一步复杂化。调节带形成的构造类型主要是断块圈闭,由地层上倾方向两组走向不同的断层交叉组合构成断层遮挡,两组断层的交叉组合是形成断块圈闭的关键。在北部构造调节带上发现大量断块圈闭,占全区总圈闭数量的1/2,有非常大的油气发现潜力。网状断裂不仅形成大量构造圈闭,还提供了油气垂向运移的主要通道。这是因为作为长期活动带,构造调节带上发育众多的小型断层和分支断层具有高渗透性,是优势液流通道,使深部烃类运移至较浅层位的圈闭中。

图2 北部构造调节带研究区T层位沿层相干(a)和断裂组合构造图(b)

图3 北部构造调节带地震剖面

3 北部构造调节带沉积储层解析

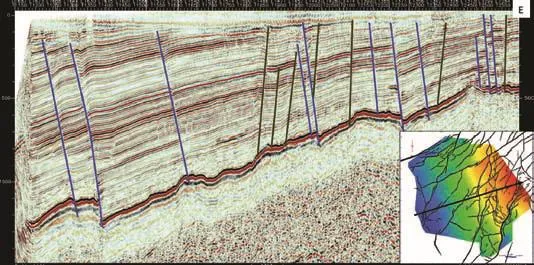

构造调节带不仅对裂谷盆地构造样式有很大影响,而且对同裂谷期沉积型式也有重要控制作用。在边界断层消失的构造调节带,隆起较为平缓,会给进入裂谷的大型水系提供有利通道。这些调节带就可能变成增加粗碎屑进入裂谷的场所,因而成为较好储集岩的汇集地点。研究表明,中新世—上新世末期,正是Albert湖北部调节带缓坡为大河Victoria Nile进入裂谷提供了有利通道。Victoria Nile水系成为主要物源体系,在北部调节带发育北东—南西方向的缓坡河流—三角洲沉积体系[11],形成了有利的储集层系(图4)。其中Jobi-Rii地区以河道沉积为主,储层河道砂顺物源方向呈条带状分布,垂向相互叠置。Ngiri-Kasamene向湖区方向以三角洲平原—前缘沉积为主,砂体由网状分布逐渐转变为扇形分布,砂体厚度变化较大,但横向分布稳定,延伸范围广。钻井揭示该区砂岩储层以中、细砂岩为主,夹泥岩和粉砂岩,极细—极粗粒,偶见砾,分选差—好,次棱角状—次圆状,物性较好,孔隙度17%~35%,渗透率较高。

图4 北部构造调节带上新世沉积模式及油气运聚示意图

4 北部构造调节带油气运聚分析

4.1 调节带油气成藏模式

Albert湖盆北部构造调节带形成了大量与断裂相关的圈闭,大型三角洲的发育提供了优质的储层,那么湖盆中心的油源是如何运移到地势相对较高的北部调节带聚集成藏的?通过研究表明,Albert湖盆北部构造调节带油气成藏模式为油气从湖盆中心的烃源灶沿缓坡向上运移,大范围发育的三角洲砂体作为侧向长距离输导通道,顺向断层作为垂向输导通道,形成台阶式疏导网络,向构造高部位运移,遇到反向遮挡断层形成的断块圈闭聚集成藏(图5)。通过统计发现北部调节带最北端的油田距离烃源灶的距离达到了80公里,可见网状断裂发育与大型河流—三角洲砂体分布的空间配置条件在北部调节带油气成藏中起到非常关键的作用。

图5 调节带油气成藏模式图

4.2 调节带油气运聚规律

深入研究发现断裂在调节带内部油气运聚中起到重要的控制作用,主要体现在以下两个方面:

(1)构造调节带主要断裂尤其是边界大断裂会控制中新统—上新统低位域砂体和深洼区浊积扇砂体的发育和展布,也就控制了油气的侧向运移和聚集的主要通道体系。

(2)遮挡断层的断距决定了圈闭所能封堵的油层厚度,延伸长断距大的反向遮挡断裂会改变油气侧向运移的主要方向。因此油气运聚受到疏导体系的控制而存在差别,主要取决于沟通烃源与圈闭的断裂和砂体发育程度,而与距离油源的远近关系不大。基于上述认识,北部调节带油气运聚规律是油气从湖盆中心沿着边界大断裂(红色)控制发育的三角洲砂体向调节带高部运移,调节带内部发育的反向遮挡大断裂(粉色)会改变调节带油气运聚的优势方向,在北东向、北北东向两组次级网状断裂(蓝色)形成的断块圈闭聚集成藏(图4)。本研究指出了进一步勘探的有利方向,为油田增储上产提供了技术支撑。

5 结论

(1)Albert湖盆北部构造调节带内断裂十分发育,交切关系复杂,总体呈网状几何形态,调节带断裂在形成大量断块圈闭的同时还成为油气垂向运移有利通道。

(2)北部调节带的缓坡构造背景条件是为大型河流进入湖盆提供了通道,发育大型河流—三角洲沉积体系,形成优质储层和油气侧向运移通道。

(3)油气从湖盆中心的烃源灶沿缓坡调节带大范围发育的河流—三角洲砂体作为侧向长距离输导通道,断层作为垂向输导通道,台阶式疏导网络,向构造高部位聚集成藏。

[1]Faulds J E, Stewart J H. Accommodation Zones and Transfer Zones: the Regional Segmentation of the Basin and Range Province[J]. Geological Society of America, 1998, 323 : 1-46.

[2]Morley C K, Nelson R A, Patton T L, et al. Transfer zones in the East African Rift System and Their Relevance to Hydrocarbon Exploration in Rifts[J]. AAPG Bulletin, 1990, 74(8): 1234-1253.

[3]漆家福. 裂陷盆地中的构造变换带及其石油地质意义[J]. 海相油气地质, 2007, 12(4): 43-50.

[4]金宠, 陈安清, 楼爱华, 等. 东非构造演化与油气成藏规律初探 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(S2): 121-130.

[5]张兴, 童晓光. 艾伯特裂谷盆地含油气远景评价——极低勘探程度盆地评价实例[J]. 石油勘探与开发, 2001, 28(2): 102-106.

[6]温志新, 童晓光, 张光亚, 等. 东非裂谷系盆地群石油地质特征及勘探潜力 [J]. 中国石油勘探, 2012, 17(4): 60-65.

[7]蔡文杰, 韩文明, 许志刚, 等. 东非Lake Albert盆地构造调节带特征及其对油气成藏的控制作用[J]. 地质科技情报, 2015,34(4): 119-123.

[8]于水, 韩文明, 赵伟, 等. 裂谷盆地陡断带三角洲沉积特征与成因模式——以东非裂谷Albertine地堑为例[J]. 中国海上油气, 2013, 25(6): 31-35.

[9]张可宝, 史卜庆, 徐志强, 等. 东非地区沉积盆地油气潜力浅析 [J]. 天然气地球科学, 2008, 18(6): 869-874.

[10]窦立荣, 王建君, 程顶胜, 等. 乌干达Albertine地堑石油地质条件与油气勘探潜力[J]. 地质学报, 2004, 78(4): 506.

[11]刘喜玲, 于水, 陶维祥, 等. 尼日尔三角洲盆地海陆过渡区油气成藏规律[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2012, 27(5): 27-31.