南沙海域大中型油气田分布与油气地质特征

2018-01-12张厚和廖宗宝赫栓柱杨明慧

张厚和,刘 鹏,廖宗宝,赫栓柱,杨明慧

(1.中海油研究总院,北京 100028;2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249)

南沙海域发育曾母、万安、文莱—沙巴、巴拉望、礼乐、北康、南薇和中建南等新生代沉积盆地,油气资源十分丰富。我国在该区的油气地质调查与油气勘探研究工作较少,至今尚无钻探。面对这一严峻现实,我国多年来一直积极开展综合研究工作,特别是“十一五”、“十二五”期间持续开展了国家科技重大专项攻关,这不但有益于该区油气地质综合评价,而且有利于加快南沙海域油气资源勘探的步伐,进一步切实体现存在与实际占有的国家地位。本文在前人大量的研究基础之上,收集IHS、C&C、USGS数据库最新的钻井、油气田资料,系统分析南沙海域大中型油气田分布及其油气地质特征,总结成藏规律。

1 大中型油气田时空分布

1.1 大中型油气田地层分布

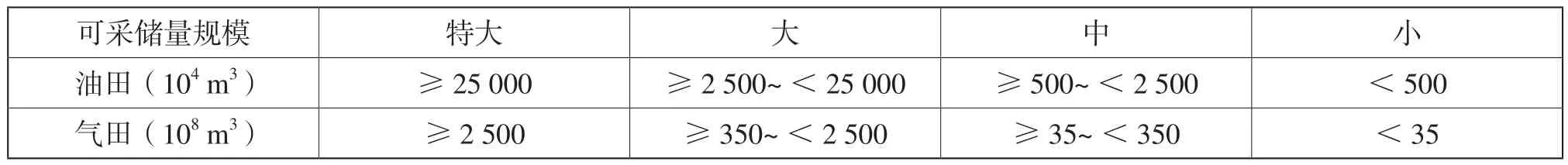

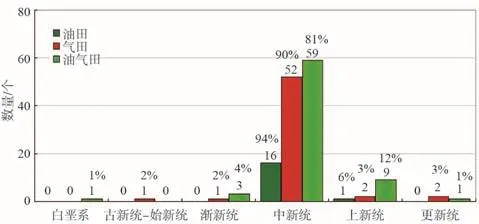

根据油气田可采储量规模的大小,可以把油气田划分为四类(见表1)。从南沙海域127个大中型油气田的层位分布数量统计看,大中型油田、气田和油气田均主要分布在中新统,分别有16、52和59个,分别占大中型油田、气田和油气田总数的94%、90%和81%(图1)。

表1 油气田可采储量规模分类

图1 南沙海域不同层位大中型油气田数量统计

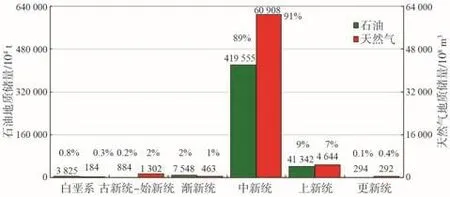

从南沙海域大中型油气田不同层位油气地质储量统计来看,主要集中在中新统,其油气地质储量分别约为42×108t和6×1012m3,分别占研究区大中型油气田油气总地质储量的89%、91%(图2)。

图2 南沙海域不同层位大中型油气田地质储量统计

1.2 大中型油气田区域分布

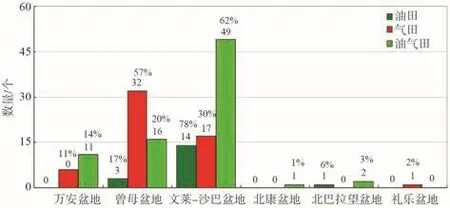

从南沙海域主要盆地大中型油气田数量统计来看,大中型油田、气田、油气田主要集中在文莱—沙巴盆地和曾母盆地,其次是万安盆地。大中型油田主要集中在文莱—沙巴盆地,共14个,占油田总数的78%。大中型气田主要在曾母盆地,其次在文莱—沙巴盆地,分别有32、17个,占气田总数的57%、30%。大中型油气田主要集中在文莱—沙巴盆地,共49个,占油气田总数的62%;其次是曾母盆地和万安盆地,分别有16、11个,占油气田总数的20%、14%(图3)。

图3 南沙海域主要盆地大中型油气田数量统计

2 大中型油气田主要油气地质特征

经对比分析,南沙海域主要沉积盆地发育时间大多较晚,除礼乐和南沙海槽盆地外,一般都在始新世末—渐新世才开始成盆,有的甚至更晚。同时,各盆地新生界地层发育过程中,除基底不整合外,一般都存在渐新统/中新统、中中新统/上中新统、中新统/上新统三个明显的不整合面,把新生界划分为四套构造层序:上始新统—渐新统,为盆地早期沉积,主要为近岸河湖及滨浅海砂泥岩;下—中中新统为一大套以碎屑岩为主的海进沉积,分布广泛,厚度较大;上中新统是本区一套有特色的地层,为滨浅海沉积,在万安、曾母盆地中台地灰岩、礁灰岩发育,文莱—沙巴盆地发育大型三角洲;上新统—第四系为稳定的浅海—半深海席状沉积,分布广泛,厚度大[1]。在上述区域地质背景上发育起来的南沙海域各沉积盆地,其油气形成规律具有许多类似之处,具体表现在生、储、盖、运、聚等油气形成条件上。

2.1 烃源岩分期、分区特征

据研究,湖相烃源岩包括裂谷期的湖泊沉积和泛滥平原上的湖泊沉积[2]。南沙海域古近纪处于低纬度热带地区,中始新世—渐新世发育的大陆边缘裂谷转化为湖泊,沉积了富含有机质沉积物,以富含淡水藻类薄层为特征的泥岩烃源岩厚度可达数十米。其中,深湖或半深湖泥岩一般含盘星藻和葡萄藻,是该区的主要成油母质类型。浅湖边缘相发育烃源岩,但比深湖相烃源岩的生烃潜力小。西部盆地发育浅湖边缘相烃源岩[3]。泛滥平原湖泊一般发育期短,水深<50 m。通过潮汐或泻湖与海洋联通,这类湖相烃源岩对油气储量贡献不大。

海陆过渡相沉积体系主要包含河流、海岸平原、滨前、分流间湾、河口湾、前三角洲、三角洲前缘和三角洲平原等沉积环境,其烃源岩主要由高等陆生植物及少量藻类物质组成,岩性主要有页岩、含煤(炭质)泥岩和煤层[4]。下海岸平原—滨海潮上带的煤层和泥岩由于细菌改造,具有高的生油气潜力,最佳烃源岩为富含异地煤的三角洲相泥岩。上海岸平原的煤层通常只具有生气潜力。前三角洲相—海相泥岩也是气源岩。

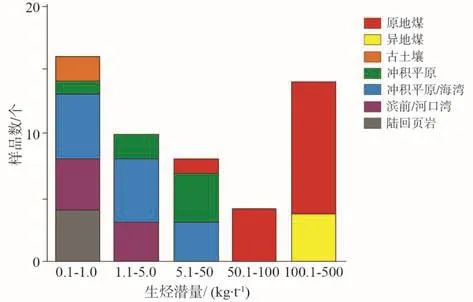

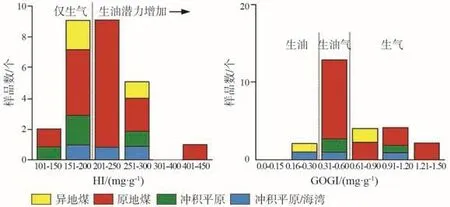

据曾母盆地东部区域地球化学研究,沉积相显著控制烃源岩的品质[5]。如果以产烃率为5 kg/ t作为良好烃源岩的下限,上渐新统—中新统海陆过渡相沉积具备良好烃源岩潜力,而海相泥岩生烃潜力较差。冲积平原/海湾相页岩由于含有海相标志物,明显受海相沉积环境影响,其产烃率可达50 kg/t;未受海侵影响的冲积平原相页岩,尤其是煤层,具备最高的生烃潜力(图4)。在产烃率>5 kg/t的样品中,不同沉积环境的样品的氢指数(HI)和生油气指数(GOGI值)变化范围很大,但大多数下海岸平原的煤岩样品具有生油潜力(图5)。

图4 曾母盆地东巴林坚坳陷生烃潜量与沉积相关系 [5]

图5 曾母盆地巴林坚坳陷HI和GOGI与沉积相关系 [5]

此外,含煤(炭质)泥岩通常具有高生烃潜力,海岸平原和河口湾相页岩具排油和排气潜力,其生烃潜力与含大量红树林沉积体系有关。含红树林沉积体系具高有机物生成量,可形成具生油能力的含蜡质碎屑。这类泥岩大多分布在潮间带或潮下带/下河口湾相。据前人研究,南沙海域的湖相泥岩干酪根类型为Ⅰ-Ⅱ型,以生油为主;海相泥岩干酪根类型为Ⅱ-Ⅲ型,以生气为主;海陆过渡相含煤泥岩干酪根类型为Ⅱ-Ⅲ型,但以生油为主。这种海相生气为主、海陆过渡相和湖相生油为主的烃源岩发育特征无疑是造就了“深水区富气、浅水区富油”这一油气分布规律的物质基础。

(1)分期特征—两期烃源岩

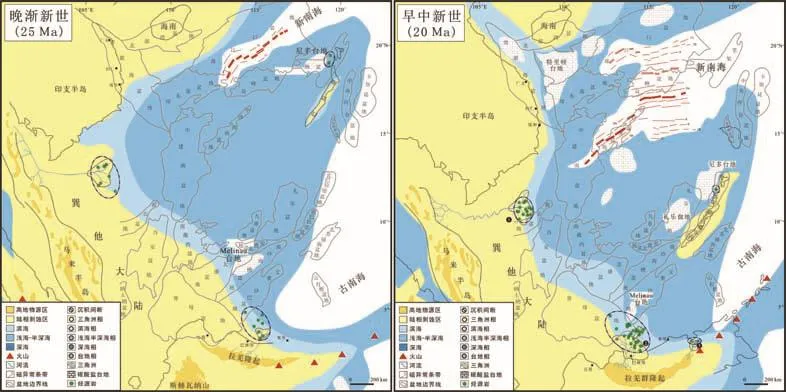

①裂谷(漂移)期(晚渐新世—早中新世海陆交互相煤系)烃源岩

曾母盆地巴林坚构造区的上渐新统—下中新统烃源岩主要为浅海—三角洲含煤沉积(图6),干酪根类型为Ⅲ型,其顶面的Ro<1.3%,处于生油阶段[6]。南康台地、康西坳陷为浅海—半深海沉积,相当于Setap组页岩的下部[7]。在康西坳陷,其顶面的Ro>2%;南康台地晚渐新统顶面的Ro为1.3%~2%。由此,这两个区的晚渐新统—下中新统烃源岩已处于生气阶段。西部斜坡(康西坳陷以西)的下中新统称阿兰组,为一套三角洲—浅海含煤砂泥岩沉积,厚度达1 800 m,其泥岩中有机质含量为0.69%~0.93%,其顶面Ro达0.65%,在沉积中心部位>2.0%[8]。

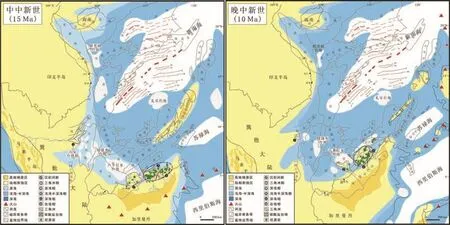

图6 南沙海域晚渐新世—早中新世裂谷期烃源岩分布图

万安盆地主要烃源岩为上渐新统近岸湖泊—三角洲泥岩和下中新统浅海泥岩,前者TOC含量为0.5%~2.26%,处于过成熟阶段,以生气为主;后者为0.69%~0.93%,处于成熟—高成熟阶段,可生成大量的油气。干酪根类型为Ⅱ-Ⅲ型,其中,Ⅱ型有机质主要分布在盆地中、北部,Ⅲ型有机质则分布在盆地西、南部[9]。

在南沙海域东部,烃源岩年代相对较老。礼乐盆地下渐新统烃源岩有机质含量少,仅局部含有一定数量的有机质,有机质类型以Ⅱ型干酪根为主,有机碳含量较低,生烃能力较弱,是较差的烃源岩。北巴拉望盆地以下中新统钙质泥岩为主要生油岩。

②后裂谷期(中—晚中新世前三角洲泥岩)烃源岩

中—晚中新世前三角洲泥质烃源岩主要分布在文莱—沙巴盆地,为后裂谷期产物(图7)。其中,主要烃源岩为晚中新世泥页岩;中中新世泥岩为次要烃源岩。最好的烃源岩为晚中新世的下滨岸平原含煤页岩和碳质页岩[10]。

除沙巴“外带”构造区为Ⅲ型、Ⅱ/Ⅲ型干酪根外,其它构造区均以Ⅲ型干酪根为主;有机碳含量一般介于0.5%~2%之间;有机质成熟度在各构造区内也不同,其中“内带”构造区南部烃源岩为未成熟到成熟早期,北部烃源岩已进入生油高峰,“外带”构造区烃源岩主要为未成熟到成熟早期,个别达到过成熟和成熟[11]。

(2)分区特征——两端老、中部新

受西巴兰、巴拉巴克区域大断裂(及区域构造演化)控制,万安、曾母和巴拉望盆地发育晚渐新世—早中新世烃源岩,文莱—沙巴盆地发育中—晚中新世烃源岩;礼乐盆地发育最老的下白垩统烃源岩(图8)。这种烃源岩的分区与盆地演化存在联系。礼乐、巴拉望、曾母盆地的基底均为裂解分离的原华南古陆壳,具有比较稳定的性质,而万安盆地基底则可能是巽他陆壳的一部分。相对而言,礼乐盆地基底可能尚未与南侧的地块发生碰撞,其烃源岩形成于早白垩裂谷期的沉积充填。曾母、巴拉望以及万安盆地的基底均在晚渐新世—早中新世发生裂陷,具有类似的构造沉积演化特征,发育同期的陆相或海陆交互相煤系和泥质烃源岩。

图7 南沙海域中-晚中新世后裂谷期烃源岩分布图

图8 南沙海域烃源岩分期分区图

文莱—沙巴盆地是南沙地块在中中新世向婆罗洲地块俯冲而形成的前陆盆地,堆积来自克罗克褶皱冲断带剥蚀的沉积物。该盆地中发育的烃源岩分别与中—晚中新世冠军三角洲及晚中新世—上新世巴兰三角洲的前三角洲泥岩有关[11]。

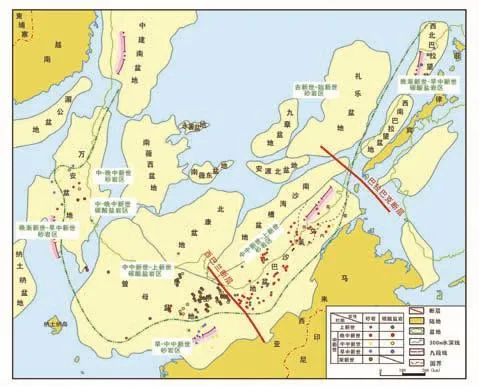

2.2 储集层分带特征

南沙海域储集层受区域构造演化阶段控制和沉积环境影响,具有分带特征,表现为“外带老(晚渐新世—下中新统)、内带新(中、上中新统)”(图9)。

图9 南沙海域储集层分期分区图

2.2.1 外带晚渐新世—早中新世储层特征

外带砂岩储层主要分布于曾母盆地下中新统巴林坚区和万安盆地晚渐新世—下中新统近岸地区。巴林坚地区不同相带砂岩储层的储集性能存在较大的差异,其中河道和分流河道砂体分选较好。该类储层主要见于南部下中新统河道砂岩、近岸砂体和浅海相砂岩。目前,该区已经探明了多个砂岩油田。万安盆地上渐新统—下中新统砂岩孔隙度为12%~27%,主要为三角洲前缘砂体、盆底扇和滨浅海相砂岩等,均已获高产油气流[12]。如大熊油田下中新统砂岩储层单井最高日产原油1 287 t;Dua-1井上渐新统砂岩储层日产原油305.5 t和天然气 49.8×104m3。

外带灰岩储层见于巴拉望盆地,以晚渐新世—早中新世泥灰岩为主。这些灰岩油气田包括尼多油田、西里拉帕参油田、马拉穆帕亚油气田等。

2.2.2 内带中—晚中新世储层特征

内带中—上中新统储层包括万安、曾母盆地的灰岩和文莱—沙巴盆地的砂岩。

万安盆地灰岩储层包括陆棚灰岩、台地灰岩或礁灰岩和台地边缘塌积相碎屑灰岩。陆棚灰岩储层主要分布在北部隆起和南部地区。台地灰岩、礁灰岩储层主要分布在盆地南部的中部隆起和东部隆起,岩性以粒泥灰岩和泥粒灰岩为主,储层孔隙度变化大。台地边缘塌积相碎屑灰岩主要分布在台地的周围[13-14]。

曾母盆地中—上中新统碳酸盐岩储层发育一系列大中型气田,主要分布在西部斜坡和南康台地,储层类型为台地灰岩和生物礁灰岩。西部斜坡的储层岩性为粘结灰岩、粒泥灰岩、泥粒灰岩和粒屑灰岩,以粘结灰岩孔隙度最好[8]。L构造钻遇含气碳酸盐岩1 600 m厚。南康台地已发现200多个碳酸盐岩隆,包括平台状岩隆和塔型岩隆,次生孔隙发育,孔隙度为10%~40%,渗透率可达2 500h10-3μm2。

文莱—沙巴盆地的巴兰三角洲地区储层以上中新统和下上新统最为发育。属海岸平原、海岸和河海沉积环境中的海退层序的一部分,发育三角洲、滨岸、下海岸平原沉积相[11]。该区储层以细—中粒砂岩为主,分选良好,渗透率为20~1 200h10-3μm2,孔隙度15%~30%。沙巴地区在中中新世以后,沉积环境逐渐由海相到海/陆过渡相再到海相,从而发育浅海和滨岸、三角洲、河流等沉积相,这些相内所发育的砂体是沙巴地区的主要储集层,其STAGEⅣA(中中新统)、STAGEⅣC(上中新统)、STAGEⅣD(上中新统)内的砂岩是该区重要的储集层,其渗透率为10~600h10-3μm2,孔隙度为 10%~30%。

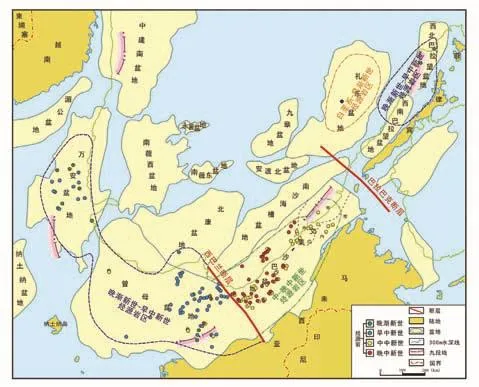

2.3 圈闭分带特征

南沙海域圈闭类型十分丰富,既有以构造作用为主形成的构造圈闭,又有以地层因素为主形成的地层—岩性圈闭,也有构造、地层因素共同作用形成的复合圈闭(图10)。

图10 南沙海域已发现油气田圈闭类型分带分区图

构造圈闭有滚动背斜、披覆背斜、断块、断鼻和泥底辟等,地层—岩性圈闭有生物礁隆、碳酸盐岩隆、古潜山、地层尖灭、三角洲砂体、浊积砂体和不整合圈闭等,构造—地层复合圈闭主要有断块—礁隆、断块—碳酸盐岩隆、古潜山—披覆背斜带。目前,已发现的油气田和含油气构造的圈闭类型有滚动背斜、披覆背斜、断背斜、断块和礁隆、碳酸盐岩隆、浊积砂体等。其中,礁隆、碳酸盐岩隆等地层圈闭主要发育于曾母盆地南康台地[15]、万安盆地;背斜、断背斜等构造圈闭主要分布于万安盆地、沙巴—文莱盆地陆棚和曾母盆地巴林坚地区;构造—地层、地层—构造等复合型圈闭则见于曾母盆地的中带、文莱—沙巴盆地的内带(包括深水扇地层—构造圈闭)以及礼乐盆地和北巴拉望盆地。大体具有内带以地层圈闭为主,外带则以构造圈闭为主的特征。

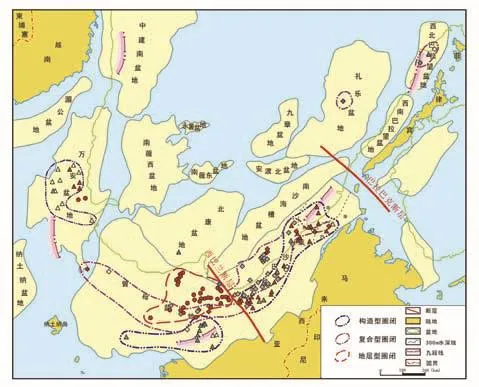

3 南沙海域大中型油气田分布规律

南沙海域油气田分布规律具有“外带富砂岩油气、内带富碳酸盐岩气”的特点;或“外带以砂岩油气藏为主、内带以碳酸盐岩气藏为主”。

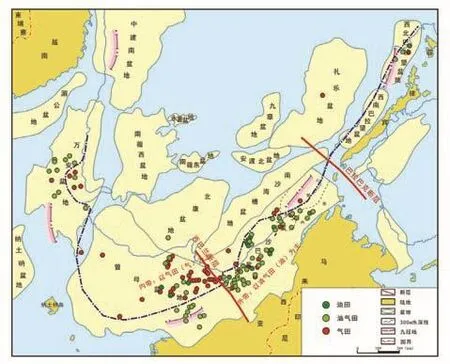

南沙海域油气田的分布受烃源岩成熟演化控制,在平面上呈浅水砂岩储层富油带、深水区碳酸盐岩储层富气带的半环带状(图11)。外环砂岩储层油气带包括万安盆地的西北断阶带、西部坳陷和西南斜坡,曾母盆地的东巴林坚坳陷,文莱—沙巴盆地的陆架区以及巴拉望盆地浅水外侧,以油藏、油气藏为主;内环碳酸盐岩储层富气带包括万安盆地的中部坳陷,曾母盆地的南康台地、西部斜坡和文莱—沙巴盆地、巴拉望盆地深水内侧,以气藏为主。

图11 南沙海域油气分布及规律图

南沙海域的油气资源不仅在纵向上具有分层性,在横向上还具有分带性。据已发现油气可采储量统计,南沙海域万安盆地、曾母盆地、文莱—沙巴盆地和北巴拉望盆地油气具有中间多、两翼少的特点。这一特点似与南沙海域发育的卢帕尔、廷贾、西巴兰、巴拉巴克和乌鲁根等多个NW向断层中的分隔性有关。在东西方向上,不仅储盖组合分布有差异,构造样式有不同,而且油气产出的相态也有不同。其中,最值得关注的是廷贾断层。其东侧文莱—沙巴盆地以三角洲沉积为主,富油;西侧曾母盆地以碳酸盐台地或生物礁沉积为主,富气。

4 结论

(1)南沙海域已发现大中型油气田主要分布在文莱—沙巴盆地和曾母盆地,其次是万安盆地;无论是油气田数量还是油气储量规模均集中于中新统地层。

(2)南沙海域主要沉积盆地海相生气型、海陆过渡相和湖相生油型的烃源岩分布特征无疑是造就“深水区富气、浅水区富油”这一油气分布规律的物质基础。主要发育两期烃源岩,即裂谷(漂移)期晚渐新世-早中新世海陆交互相煤系烃源岩、后裂谷期中-晚中新世前三角洲泥岩烃源岩。烃源岩分布具有分区特征——两端老、中部新,受西巴兰、巴拉巴克断裂带及区域构造演化阶段控制,万安、曾母和巴拉望盆地发育晚渐新世—早中新世烃源岩,文莱—沙巴盆地发育中—晚中新世烃源岩,礼乐盆地发育最老的下白垩统烃源。

(3)南沙海域储集层受区域构造演化阶段控制和沉积环境影响,具有分带特征,表现为“外带老(晚渐新世—下中新统)、内带新(中、上中新统)”。

(4)南沙海域大中型油气田分布具有“外带以砂岩油气藏为主、内带以碳酸盐岩气藏为主”的特点。

[1]姚伯初,刘振湖. 南沙海域沉积盆地及油气资源分布[J]. 中国海上油气, 2006. 18(3):150- 160.

[2]刘振湖. 南沙海域沉积盆地与油气地质条件[J]. 大地构造与成矿学, 2005. 15(3):35-45.

[3]仝志刚, 胡根成, 贺清. 南沙西部海区构造沉降与古热流[J].大地构造与成矿学, 2005, 29(3): 371-376.

[4]刘宝明, 夏斌, 刘振湖, 等. 南海西南部海区油气富集成藏类型分析 [J]. 石油实验地质, 2002, 24(4): 322-326, 333.

[5]Todd S P, Dunn M E, Barwise A J G. 1997. Characterizing petroleum charge systems in the Tertiary of SE Asia. In FraserA J, Matthews S J, Murphy R W, eds. , Petroleum geology of Southeast Asia. Geological Society Special Publication, 126 : 25-47.

[6]王登,徐耀辉,文志冈,等. 曾母盆地东巴林坚坳陷烃源岩评价及油源探讨[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013. 32(5):583-590.

[7]王登,徐耀辉,文志刚,等. 曾母盆地中部地区天然气与凝析油地球化学特征及成因[J]. 天然气地球科学, 2013. 24(6):1205-1213.

[8]张厚和,赫拴柱,刘鹏,等. 曾母盆地烃源岩评价及油源探讨[J].矿物岩石地球化学通报,2017. Vol. 36 No. 3, May.

[9]Nguyen Du Hung, Hung Van Le. 2003. Hydrocarbon Geology of Cuu Long Basin - Offshore Vietnam. AAPG Search and Discovery Article #90017, AAPG International Conference, Barcelona,Spain, September 21-24.

[10]Mat-Zin I C, Tucker M E. 1999. An alternative stratigraphic scheme for the Sarawak Basin. Journal of Asian Earth Sciences,17: 215-232.

[11]马良涛, 王春修, 牛嘉玉, 等. 西北沙巴盆地油气地质特征及油气成藏控制因素[J]. 海洋地质前沿, 2012, 28(7): 36-43.

[12]贺清,仝志刚,胡根成. 万安盆地沉积物充填演化及其对油气藏形成的作用[J]. 中国海上油气,2005.( 02):80-83+88.

[13]梁金强, 杨木壮, 张光学, 等. 南海万安盆地中部油气成藏特征 [J]. 南海地质研究, 2003(1): 27-34.

[14]刘伯土, 陈长胜. 南沙海域万安盆地新生界含油气系统分析[J]. 石油实验地质, 2002, 24(2): 110-114.

[15]邱燕, 陈国能, 解习农, 等. 南海西南海域曾母盆地新生界沉积充填演化研究[J]. 热带海洋学报, 2005, 24(5): 43-52.