浅谈煤自燃过程的原理与预防措施

2018-01-12,

,

(1.东华工程科技股份有限公司,安徽 合肥 230601;2.中国五环工程有限公司,湖北 武汉 430223)

3.1双氧水法

煤炭在我国的能源结构中占有举足轻重的地位。在煤炭的使用过程中,其自燃现象时有发生。据统计,我国目前已经查明正在燃烧的煤田火区有56处,累计已燃烧面积达720 km2,累计烧失煤炭42.2亿t,直接烧失煤炭资源储量2 000万t/a,破坏煤炭资源储量2亿t/a[1]。每年,我国都因煤炭自燃遭受巨大的经济损失,同时煤炭自燃产生的有毒、有害气体还会给人类健康、生态环境带来极大的危害。因此,预防煤炭自燃火灾对确保安全生产、防止资源浪费有着非常重要的意义。本文分析了煤炭自燃的过程和原理,介绍了煤炭自燃倾向性的鉴别方法,同时结合煤炭自燃的原因论述了煤堆场自燃的预防措施。

2 煤自燃过程概述

2.1 煤的自燃机理

煤的自燃是一个复杂的物理化学变化过程,在17世纪就已经有人进行探索了。关于煤炭自燃的起因和过程,众多学者发表了学说,其中影响较大的包括黄铁矿导因说、酚羟基导因说、煤氧复合学说等,上个世纪90年代后,又有学者提出了自由基作用学说、氢原子作用学说等。

黄铁矿导因学说[2]提出最早,该学说认为煤的自燃是因为空气中的氧与煤中的黄铁矿(FeS2)发生化学反应,生成硫酸的同时放出热量而引起。该学说曾被广泛接受,但随后的自燃现象发现,煤在完全不含或者极少含有黄铁矿的情况下也能发生自燃,因而其存在一定的局限性。酚羟基作用学说[2]认为,煤的自燃是由于煤中的不饱和酚基化合物在吸附空气中的氧之后放出一定的热量导致。但在理论上,煤中的芳香结构氧化成酚基需要比较激烈的反应条件,因此该观点也没有得到广泛的认可。自由基作用学说[3]认为,煤是一种有机大分子物质,在破碎时造成煤中分子的断裂,从而产生大量的自由基,引发煤的自燃。氢原子学说[4]的观点认为,由于煤中的氢原子在大分子基团之间运动,使得煤中各基团的氧化活性得到增强,从而导致煤的自燃。

在众多学说中,煤氧复合学说[2]得到了大多数学者的认同,是目前被广泛接受的理论。煤氧复合学说认为煤自燃是因为煤与氧相互作用,使得煤被缓慢氧化而放出热量,随着热量的积聚导致煤体温度上升,当温度升至着火点后煤就会自燃,同时其他一部分因素也会发生协同作用,因此,煤的自燃是一个复杂的物理化学变化过程,是多种因素共同作用的结果。

2.2 煤自燃的过程

根据煤自燃过程的特点,一般可分为潜伏期、自热期和自燃期3个阶段[5]。

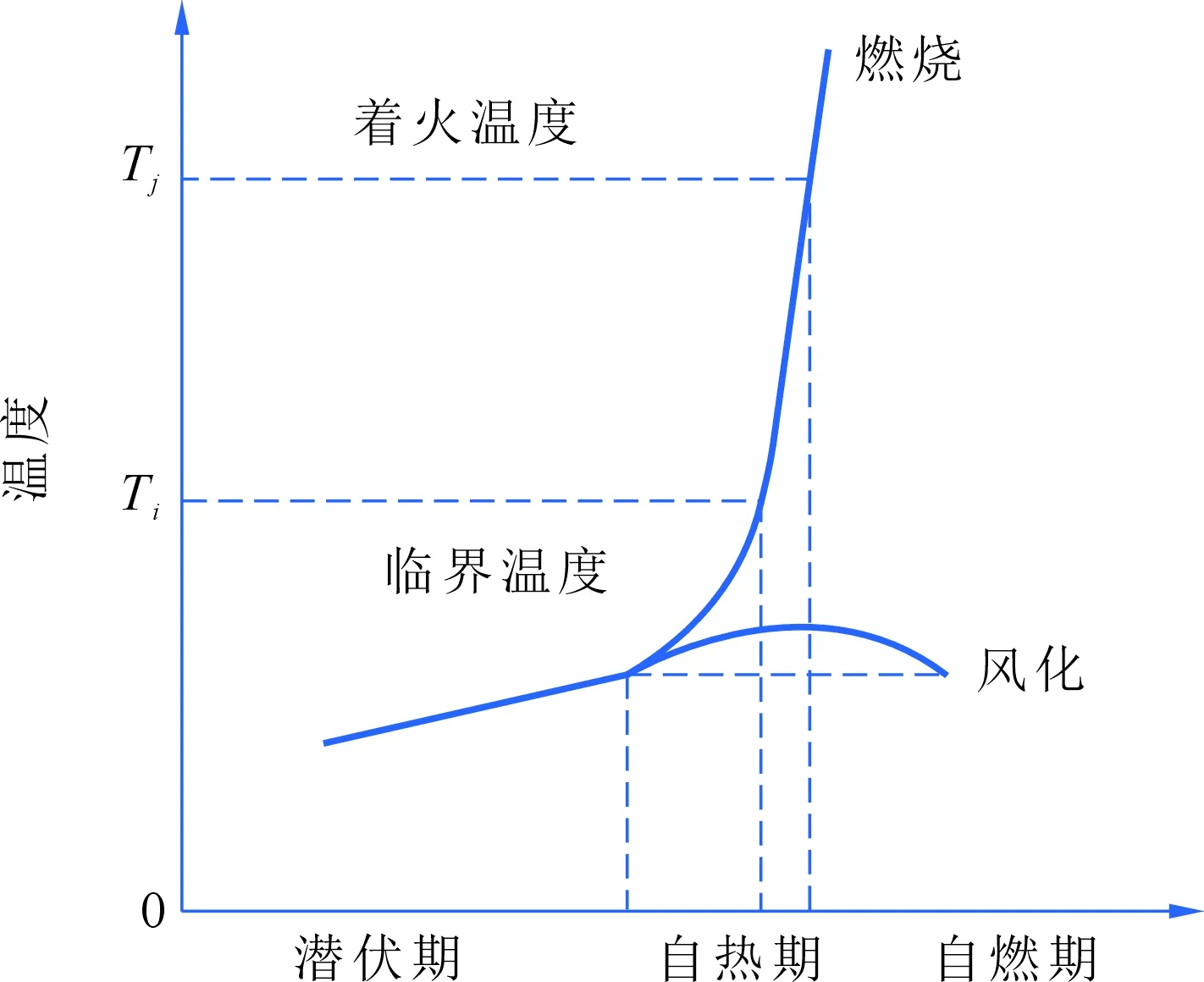

图1 煤自燃过程发展阶段

潜伏期是煤自燃的关键阶段,也是整个煤自燃阶段所占时间最长的一个阶段。潜伏期的煤处于缓慢氧化的状态,煤与吸附在表面的氧发生相互作用,产生热量,虽然热量非常微小,但是煤的化学活性得到一定程度的增强,着火点有所降低。潜伏期的长短主要取决于煤自身的性质,不同煤种之间,潜伏期长短往往不同。潜伏期之后是自热期,自热期的氧化速度比较快,产生的热量也比较多,在热量无法释放而累积时,煤体的温度就会进一步增加,煤温超过临界温度之后,煤的氧化作用会大幅增加,温度也会快速上升,并逐渐生成部分可燃性气体。当煤温超过着火点温度时,就会引起煤的自燃,也就进入了煤自燃的最后阶段——自燃期。不同煤种着火点也不同,一般褐煤着火点最低,也最容易自燃。

2.3 煤自燃的影响因素

煤炭自燃是一个复杂的物理、化学作用过程,影响因素很多,归纳起来可以分为内部因素和外部因素[5-6]。内部因素主要包括含硫量、水分、煤化程度、粒径等;外部因素主要包括漏风强度、温度、空隙率等。内因和外因的综合作用使煤中的活性基团被空气氧化,热量无法扩散,最终导致煤炭自燃。

煤炭自燃的内因是最根本的原因,也是导致煤炭自燃的充分条件。煤中的硫元素包括有机硫和无机硫,而对自燃影响比较大的是黄铁矿。黄铁矿在有水的情况下容易被氧化生成硫酸,硫酸具有强氧化性和酸性,会进一步加速煤的自燃。煤中的水分对煤自燃既有促进作用,也有抑制作用:一方面,在水与煤接触时,煤的表面会释放出一部分热量,增加煤的温度,加速煤自燃;随后,随着水分的蒸发,煤中会出现许多孔隙,增大煤的比表面积,从而使更多的空气进入到煤的内部;另外一方面,如果煤中水分足够高,煤的表面将会形成含水液膜,这层膜能够阻止空气进入煤体内部,从而阻止煤炭自燃。一般而言,煤化程度越高,煤的活性越低,煤就越不容易自燃;煤的粒径越小,比表面积越大,越容易吸附氧,自燃的可能性也就越大。

外因对煤的自燃起到促进作用,是煤炭自燃的必要条件。漏风强度对于煤炭自燃的影响主要体现在氧气供给和散热两个方面,合适的漏风强度对煤自燃影响较大;在漏风强度太小时,氧气量也非常少,煤炭难以自燃;如果漏风强度过大,氧化生成的热量会被带走,自燃也无法进行。温度升高,分子平均动能增大,扩散能力也增强,煤与氧的复合作用加快,产生大量的反应热,能够促进煤炭自燃,自燃的危险性也就大大增加。

综合分析煤炭自燃的内因和外因,如果煤炭本身具有发生自燃的能力且呈破碎状态堆积,在有持续供氧和易于积聚热量的环境下保持足够的时间,即有可能发生自燃,带来安全隐患。

3 煤炭自燃倾向性的鉴定方法

煤的自燃倾向性是指煤自然发火的难易程度,体现煤在低温条件下的氧化能力。所有煤种均具有自燃倾向性,只是不同的煤种在不同环境条件下体现出来的自燃倾向性不同。煤自燃倾向性是对煤矿、煤场进行防火等级划分的依据,科学地鉴定煤的自燃倾向性对于煤炭储运和矿井防火均有着至关重要的作用。目前,国内外比较典型的煤自燃倾向性鉴定方法主要有双氧水法、交叉点温度法、绝热氧化法、色谱吸氧量法、氧化动力学法等。

3.1双氧水法

双氧水法[7]的原理是以双氧水取代氧,把缓慢的煤氧复合过程加速,考察煤在双氧水作用下的氧化速度,并以此来衡量煤自燃倾向性的强弱。双氧水法根据不同的煤样与双氧水反应时升温特性的不同进行分类。容易自燃的煤,反应初期温度上升缓慢,但在达到50 ℃后反应温度则迅速上升,最后温度可达90 ℃以上;不容易自燃的煤,反应情况则存在较大差异,温度在上升约十几度之后,经过一段时间就会自行下降。这种现象与煤炭自燃的过程极其相似,也正是基于此,可以用双氧水与煤反应来确定煤的自燃倾向性。

3.2 交叉点温度法

交叉点法[8]是将煤样置于一个以2 ℃/h的速率升温的容器中,将预热后的空气通入样品,对煤样温度、环境温度进行记录,煤样由于氧化反应,温度逐渐上升甚至超过容器温度,测试过程中煤样与容器相同时的温度即为交叉点温度。交叉点法利用煤样交叉点温度对煤的自燃倾向性进行衡量,它清晰地呈现出煤样的缓慢氧化过程。目前,交叉点温度法是国际上应用最广的煤样自燃倾向性测试方法。

3.3 绝热氧化法

绝热氧化法[9-10]是通过直接测量煤炭的自热速率来确定煤炭的自燃倾向性,测试方法是将样品放置在一个绝热容器的反应器中,空气或氧气在绝热容器中预热后通入反应器,绝热容器的温度自动控制并与样品温度保持一致,以减少反应热量的损失,记录样品的温度,可以得到样品的自热速率,以此评估煤炭的自燃倾向性。绝热氧化法是公认的最准确、最科学的鉴定方法,但是因为测试时间比较长,目前并没有得到广泛的应用。

3.4 色谱吸氧鉴定法

色谱吸氧鉴定法是我国法定的标准测试方法(GB/T 20104—2006),由煤炭科学研究总院抚顺分院依据我国实际情况提出,该方法以每克干煤在常温、常压下对氧气的物理吸附量来衡量煤的自燃倾向性,并将煤的自燃倾向性划分为容易自燃、自燃和不易自燃3个等级,该法工艺简单,操作方便快捷。但也有研究人员指出,该法是一种间接的测量方法,并不能体现煤自燃的本质特性,尤其是煤的低温氧化能力,在原理、操作上都存在一定的不合理之处,导致测试结果与实际结果存在差异[11]。

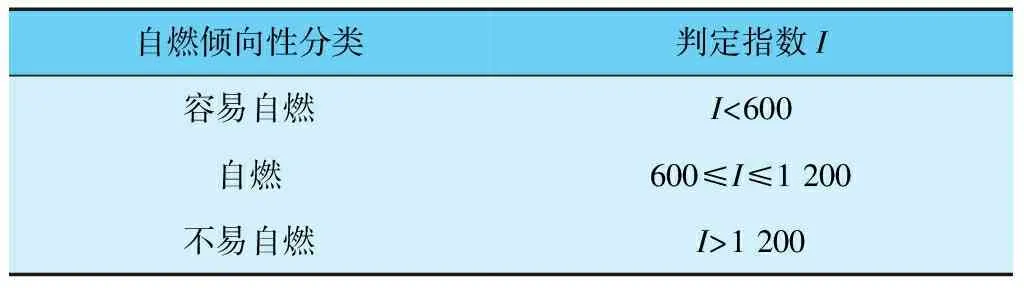

3.5 氧化动力学测试方法

中国矿业大学的研究人员在交叉点温度法的基础上,进行大量的试验研究,提出了氧化动力学测试方法[12],这是中国煤样自燃倾向性测试的安全生产行业标准(AQ/T 1068—2008)。该法通过测试在程序升温条件下煤样温度达到70 ℃时的煤样罐出气口氧气浓度和之后的交叉点温度,计算得到煤自燃倾向性的判定指数,根据该指数对煤自燃倾向性的分类做出鉴定,煤炭分类指标见表1。该法既考虑了煤样在低温下(<70 ℃)的吸氧特性,同时又考虑了在高温下(>140 ℃)的自燃现象,是一种综合性测试方法。

表1 氧化动力学测试法的煤炭自燃倾向性分类指标

4 煤自燃的预防措施

煤堆场发生自燃往往带来经济损失和环境污染,甚至造成人员伤亡,防止煤自燃要做到预防为主、防治结合。结合煤炭自燃的原因,常采取的预防措施如下。

4.1 合理选址与设计

煤堆场的合理选址对于预防煤自燃有着非常重要的作用,一般而言,煤场应处于地势比较高、宽敞平整的地方,并根据当地主导风向进行建设。如果煤场位于低洼狭窄的地方,则空气难以流通,不利于煤堆的散热。煤场应铺设成硬质地面并做好排水设计,如果煤场地面为软质地面,雨水不易排出导致底层煤的含水量增加。煤场还应设置挡雨棚,做到防雨防晒。同时,煤场周围应避免高温热源,以降低煤的氧化速度。

4.2 鉴定存煤的自燃倾向性

为防止煤炭自燃,须了解存煤发生自燃的难易程度。因此,鉴定煤的自燃倾向性,有针对性地采取相关的防火措施,对预防煤炭自燃至关重要,从而保证安全生产,特别是储存时间较长的煤,更应该引起重视。

4.3 加强煤场管理

科学合理的煤场管理措施能够显著降低煤炭自燃的风险。在实际生产中,对不同产地的煤应尽可能分场管理,同时煤场存储的数量应该经济合理,防止存储时间过长。一般堆存时间不建议超过2个月,存储时间过长,一方面增加自燃的风险,另一方面也会降低煤的经济价值,带来不必要的损失。煤堆底部和四周应密封严实,防止漏风,日常工作中还需经常测量煤堆温度,对煤场情况进行监测,一旦发现煤堆发热应立即处理,防止大面积着火。

4.4 使用防火材料与阻化剂

使用防火材料与阻化剂是国内外常用的防止煤自燃的措施之一。防火材料不同,其阻燃机理往往也不同。目前,常用的防火材料和阻化剂主要有干冰、卤盐吸水液、氢氧化钙阻化液、硅凝胶、高聚物阻化剂和复合阻化剂等[13],随着技术的发展,也不断有新阻化剂被开发出来。将阻化剂与防灭火方法结合起来,往往能够起到更好的阻燃效果。

[1]张建民.中国地下煤火研究与治理[M].北京:煤炭工业出版社,2008.

[2]鲍国庆,文虎,等.煤自燃理论及防治技术[M].北京:煤炭工业出版社,2001.

[3]李增华.煤炭自燃的自由基反应机理[J].中国矿业大学学报,1996,25(3):111-114.

[4]Lopez,D.Effect of low-temperature oxidation of coal on the hydrogen-transfer capability[J].Fuel,1998,77(14):1623-1628.

[5]季伟,吴国光,孟献梁,等.煤炭储运过程中自燃的防治研究进展[J].广州化工,2013(3):107-110.

[6]刘贝,黄文辉,敖卫华,等.我国煤炭自燃影响因素分析[J].煤炭科学技术,2013,(52):218-221.

[7]秦书玉,赵书田,等.煤矿井下内因火灾防治技术[M].沈阳:东北大学出版社,1993.

[8]S.C.Banerjee.Spontaneous Combustion of Coal and Mine Fires[M].Balkema,Rotterdam,1985.

[9]D.R.Humphreys.A Study of the Propensity of Queensland Coals to Spontaneous Combustion,ME Thesis[M].The University of Queensland,Brisbane,Australia,1979.

[10]B.Basil Beamish,Modher A.Barakat,John D.St George.Adiabatic testing procedures for determining the self-heating propensity of coal and sample ageing effects[J].Thermochimica Acta,2000(362):79-87.

[11]胡争国,仲晓星,王德明,等.煤自燃倾向性鉴定方法不合理性分析[J].煤炭科学与技术,2008,36(8):49-52.

[12]仲晓星.煤自燃倾向性的氧化动力学测试方法研究[D].徐州:中国矿业大学,2008.

[13]张静,吴国光,孟献梁,等.褐煤自燃机理及阻化剂防自燃技术进展[J].能源技术与管理,2011(6):66-68.