高分辨率层序地层划分在渤海X油田剩余油分布研究中的应用

2018-01-11杜春晓别旭伟张国坤柳佳期

张 汶,杜春晓,别旭伟,张国坤,柳佳期

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 塘沽 300452)

高分辨率层序地层划分在渤海X油田剩余油分布研究中的应用

张 汶,杜春晓,别旭伟,张国坤,柳佳期

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 塘沽 300452)

渤海X油田经过20多年的注水开发,已进入高含水期,提高采收率的难点在于明确剩余油的分布规律。在油田储层沉积发育过程的指导下,应用工区地震资料、测井及生产动态资料,对研究区东营组东二下段短期、中期旋回进行了划分。东营组东二下段可划分为4个中期基准面旋回和15个短期基准面旋回,在此基础上对研究区进行了高分辨率层序地层对比。在等时地层格架内,对小层复合砂体、分流河道和河口坝砂体的发育规模及展布形态进行了分析,并结合调整井实钻情况和密闭取心井资料对剩余油分布规律进行了总结,为调整井的挖潜指明了方向。

层序地层 剩余油 三角洲相 水下分流河道 河口坝

目前渤海海域高含水老油田均已进入开发调整的新阶段,平均采收率仅26%左右,虽已进入高含水期,但仍存在较大的挖潜空间,提高采收率的关键是明确剩余油的分布。高分辨率层序地层学理论和技术方法不仅在地层层序分析和油气勘探中应用广泛,而且该理论体系中短时间尺度的砂层组、砂层和单砂体层序单元划分及等时对比也能应用于剩余油分布规律的刻画。就渤海X油田而言,经过20多年的开采,目前已进入高含水期,剩余油分布研究是调整挖潜和提高采收率的关键,而储集体的发育规模和特征是明确剩余油分布的重要影响因素。本文以高分辨率层序地层研究为基础,探讨其对砂体空间配置、展布和储层非均质性的影响,同时结合开发生产响应,为油田剩余油挖潜研究提供有力指导。

1区域地质概况

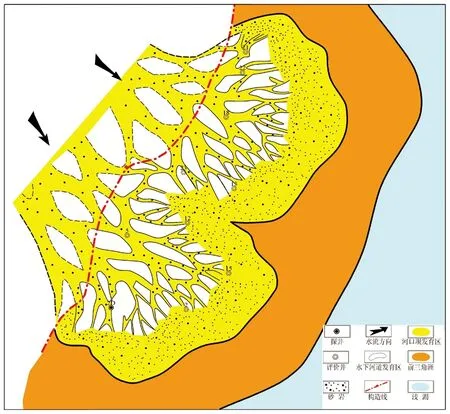

渤海X油田位于渤海辽东湾海域辽西低凸起中段,构造形态为古潜山背景上发育的北东走向断裂半背斜,根据已钻井资料,地层自上而下分为新生界第四系平原组,新近系明化镇组、馆陶组,古近系东营组、沙河街组,下古生界奥陶系和寒武系。其中主力开发层系为东营组东二下段,沉积相以三角洲前缘亚相为主,砂体是由南北两朵叶经历多次湖退、湖进过程并多次摆动形成的河控型三角洲前缘朵状体(图1),沉积微相以水下分流河道和河口坝沉积为主。东二下段垂向上表现为多套砂泥互层的储层结构,目的层划分为零、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ共4个油组,可细分为14个小层。储层在平面、层间及层内都表现出较强的非均质性,孔隙度为28.0%~35.0%,平均31.0%;渗透率(100~10 000)×10-3μm2,平均2 300×10-3μm2,为高孔、高渗储层[1-3]。

图1 渤海X油田沉积相模式

2高分辨率层序地层特征

2.1基准面旋回界面特征

基准面旋回界面分为2种,分别为基准面下降至上升转换面和基准面上升至下降转换面。识别它们的主要依据是地层记录中岩性、沉积特征的时空变化及其在测井、地震资料上的特殊响应[4]。本区域基准面旋回主要依据岩心和测井曲线所反映出来的地层旋回性特点和突变界面的分布进行识别,主要识别了湖泛面、冲刷面和岩相转换面3种:①湖泛面主要对应灰色厚度较大的泥岩段;②冲刷面一般在岩心剖面上可通过上覆的滞留沉积物(含砾)来识别;③岩相转换面为岩相组合在剖面上的转换,代表了沉积体制的转变或基准面旋回的变化,也是识别基准面旋回的重要依据。

2.2短期基准面旋回

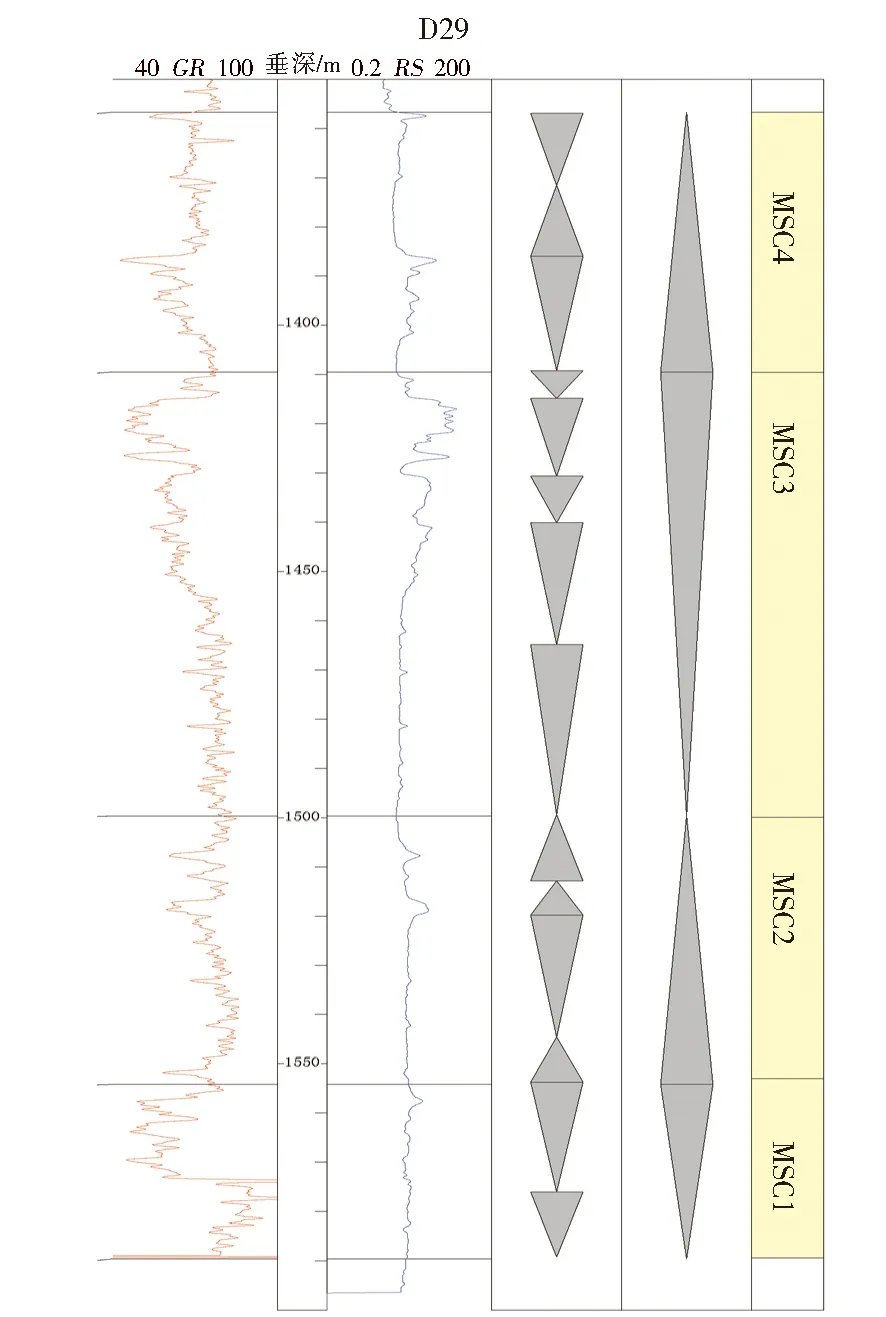

东二下段短期基准面旋回可划分出基准面向上变深和向上变浅两种非对称型的短期基准面旋回。根据岩心观察,向上变深的非对称旋回具有正粒序的沉积特征,岩性自下而上为中细砂→粉细砂→粉砂→泥质沉积物;底部常见冲刷面或沉积间断面,向上岩性变细,表明沉积物可容空间与沉积物补给通量比值(A/S)增大,代表一种基准面上升,可容空间向上增大的沉积组合。向上变浅的非对称旋回在研究区较为发育,砂体具有反粒序沉积特征,并且砂体之上常与深灰色粉砂质泥或泥质粉砂突变接触,为岩相转换面;该旋回自下而上岩性为深灰色泥质粉砂→灰色粉砂→粉细砂→细砂,岩性逐渐变粗,代表一种基准面下降,可容空间减小的沉积组合(图2)。

图2 研究区D29井层序地层柱状图

2.3中期基准面旋回

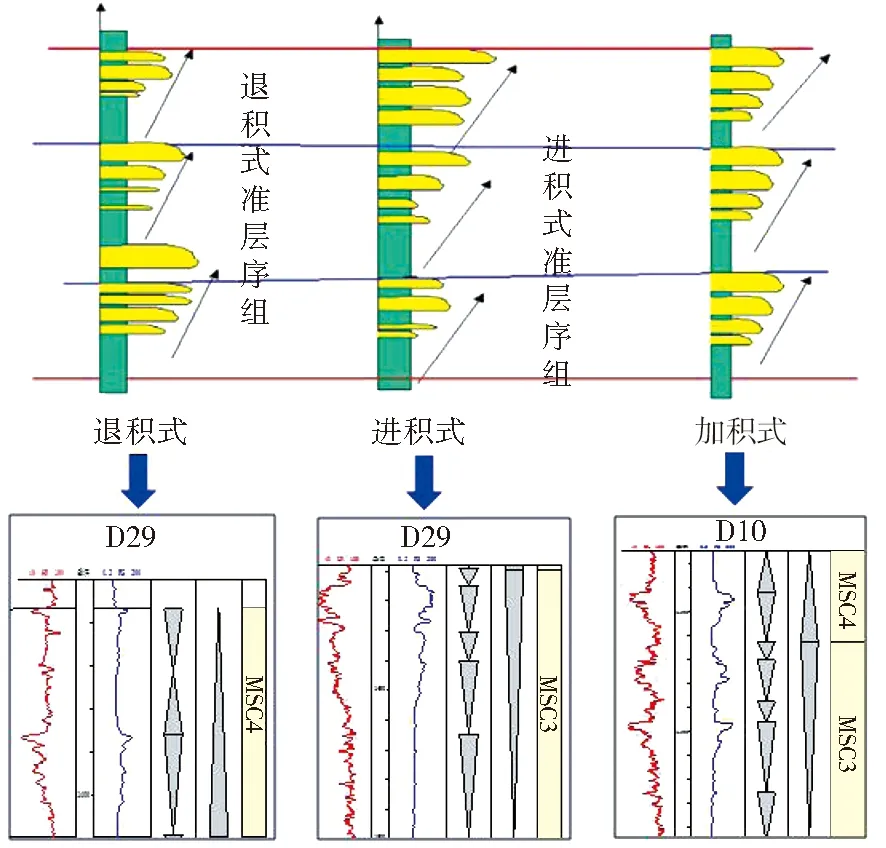

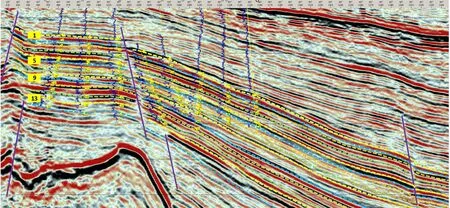

在短期基准面旋回识别的基础上,进行中期基准面旋回的识别,中期基准面旋回相当于准层序组[5]。综合测井曲线、砂体厚度、砂体组合特征及短期基准面旋回的变化情况,可将研究区东营组划分出4个中期基准面旋回,自下而上分别为MSC1、MSC2、MSC3和MSC4;其表现形式主要有以下3种变化类型(图3)。

图3 研究区准层序组变化类型

2.3.1向上变粗变厚的进积型

该类型由下向上砂泥比增大,泥岩隔夹层厚度减小,单砂层厚度渐渐变厚,岩性变粗。顶部砂层表现出沉积基准面渐渐下降,可容空间减少,多期砂体叠置,岩性粗、厚度大的特点。同时随着湖平面渐渐变浅,砂体也渐渐向湖盆方向进积,该时期砂体叠置连片,沉积范围广泛。岩性具有反韵律或复合韵律的特征,反映岩性特征的伽马曲线表现出漏斗状形态。

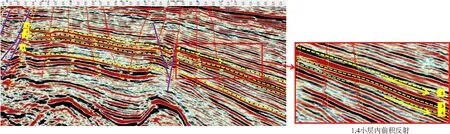

同时,在研究区进积型地层表现出沿着斜坡向前前积,分布范围向上扩大的特点,各层在于盆地斜坡交界处变薄并尖灭,而在斜坡面之上,地层发育样式以进积式为主。在地震剖面中,可以观察到地震同相轴前积的现象,以此作为进积型地层发育模式的主要依据。根据研究区三维地震资料,可以在1小层和4小层内观察到地震同相轴前积的现象(图4)。

图4 研究区地震资料1,4小层内部前积反射特征

2.3.2向上变细变薄的退积型

该类型砂层组内部由多个单砂体组成,且单砂体厚度向上变薄,岩性变细,砂泥比减小,泥岩隔夹层厚度增大。自下而上,基准面渐渐抬升,可容空间增加,随着水体渐渐加深,砂体也渐渐向物源方向退积。岩性具有正韵律特征,伽马曲线常表现出钟型形态。

2.3.3加积型

研究区内该类型砂体多表现出可容空间先减小后增加的特征,在砂体进积的末期和退积的前期,往往存在砂体的垂向加积作用,复合砂体厚度较大,非均质性强,岩性较粗,岩性常具有正韵律和反韵律相叠加的复合韵律特征。

根据研究区地层发育形态,加积式地层的厚度在横向上具有呈比例增大或减小的特征,即横向上厚度可有差别,但各层厚度比例是一致的。在地震剖面上,可以观察到地震同相轴平行或近平行反射结构,由此确定其地层发育模式为加积式(图5)。

2.4 层序地层等时对比

在高分辨率层序地层对比中先进行中期基准面旋回对比,选取湖泛面为优先对比位置。因为一般来说,在湖泛面附近可容纳空间大,沉积物不容易受到后期的侵蚀,所以沉积相对稳定[6];根据此特征,研究区可识别中期基准面上升到基准面下降的转换点对应于湖泛面,以湖泛面为中心,向上向下进行短期基准面旋回对比。

通过对比可将东二下段划分为4个从基准面下降到基准面上升的中期基准面旋回,每一个层序组沉积过程中,由于基准面的变化导致了沉积砂体空间上的不同的特点,可识别出进积、加积和退积3个基准面变化类型,4个小层序组则相当于Ⅳ级层序(图6)。并且,根据砂岩发育特征可以看出,基准面下降与基准面上升的转换位置为砂体的主要发育期,即进积末期到退积前期,该阶段由于A/S值低,使得砂体多期叠置厚度大,易形成加积或退积式产物,为油田的主要含油层段。

图5 研究区地震资料小层内部垂向加积反射特征

图6 渤海X油田东营组东二下段等时地层格架

3 高分辨率层序地层划分对储层及剩余油分布的影响

高分辨率层序地层学的核心是在基准面旋回变化过程中,由于A/S值的变化,相同沉积体系域中沉积物发生再分配作用,导致沉积物的保存程度、地层堆积样式、相类型及相序、岩石结构发生变化。其中各级沉积物的堆砌样式(包含沉积物自身形态及其叠置关系的三维展布形态)以及岩石结构特征正是剩余油研究的主要内容。由此看来,基准面旋回对储层砂体空间配置及展布特征应该存在较大的控制作用[7-9]。

3.1 对小层的控制作用

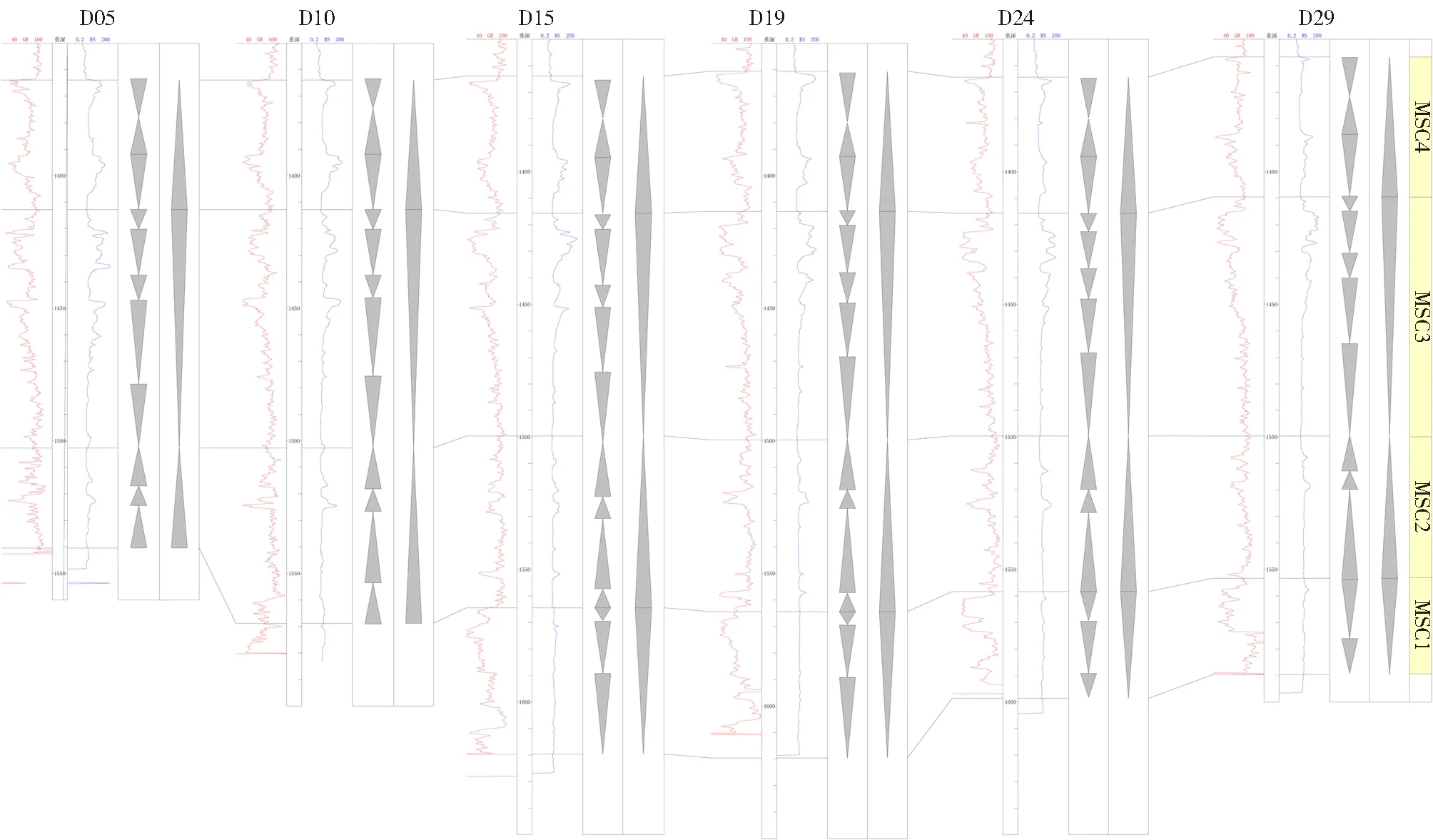

小层的发育规模是受基准面旋回的控制,以D28井中期基准面旋回MSC1为例,MSC1包括3个短期基准面旋回,自下而上A/S值具有单向减小的趋势。

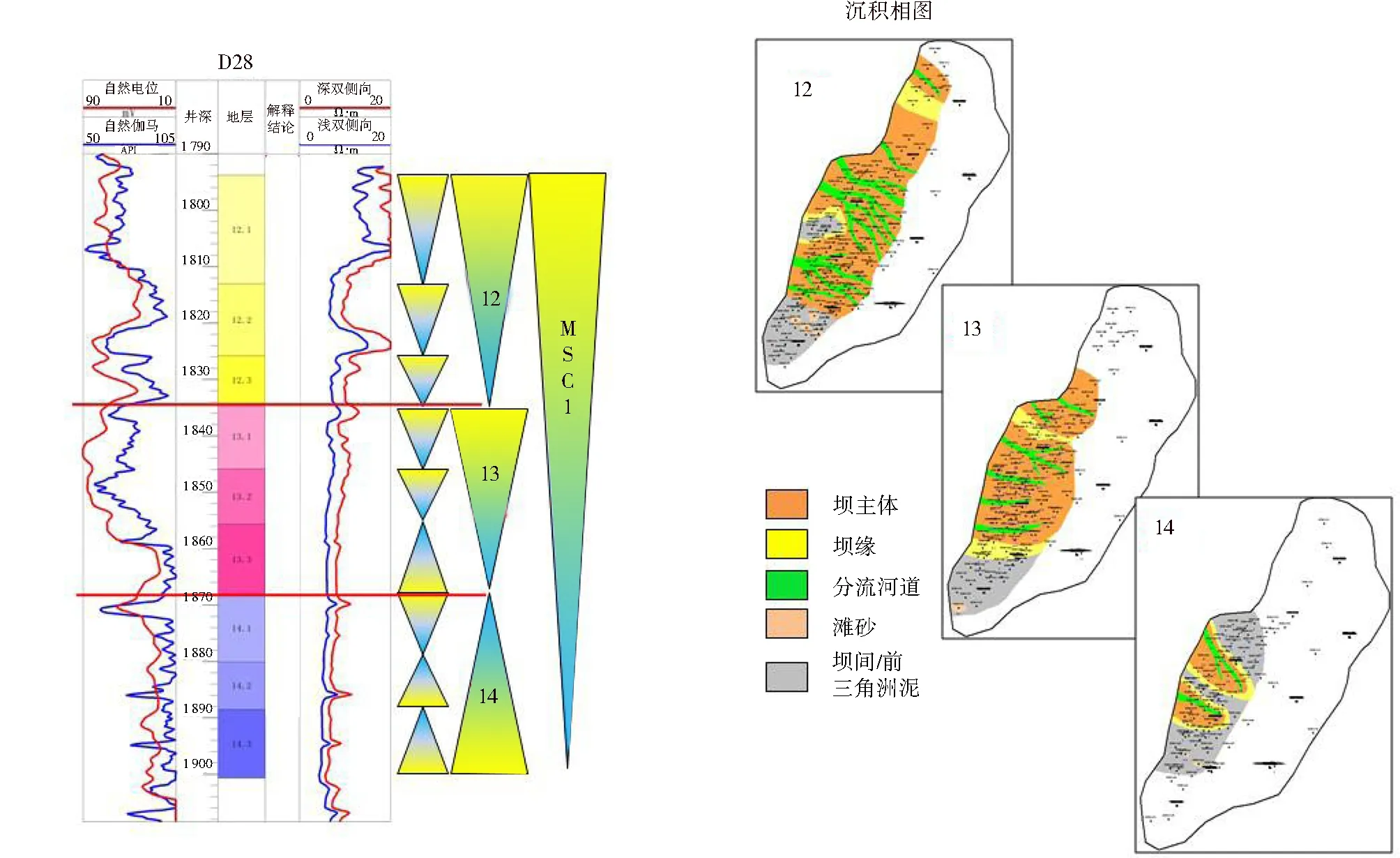

随着A/S值的减小,有效可容纳空间向湖心方向迁移,沉积由湖相渐渐过渡到三角洲相,砂体规模逐渐扩大,砂体厚度也逐渐增加。具体来看,14小层沉积时期,湖平面较高,主要以浅湖相或前三角洲沉积为主,砂体呈带状、土豆状分布的形态,具有钻遇率和储量减小,累积产油量较低的特点[10]。从13小层沉积开始,湖平面逐渐降低,沉积物逐渐向湖心方向进积,该时期主要发育三角洲前缘亚相的水下分流河道和河口坝砂体。到12小层沉积时期,随着湖平面逐渐降低,由于可容纳空间低,频繁的侵蚀使砂体呈毯状分布,导致砂体间叠置连通,此时砂体发育规模达到最大,并且具有储量大,钻遇率高,累积产油量高的特点(图7)。

图7 研究区D28井层序构型对小层的控制作用

3.2 对河口坝砂体的控制作用

研究区河口坝砂体规模受基准面旋回的控制,当基准面升高,A/S值较大时,沉积物的供给明显不足,研究区位置主要发育规模相对较小的远砂坝或前缘席状砂,砂层厚度一般在2 m左右,粒度偏细,主要为粉砂岩和泥质粉砂岩。当基准面转为下降,A/S值逐渐减小,水动力增强,粗碎屑物质供给增加,沉积物向盆地中心方向推进,形成以粉砂岩为主的河口坝沉积,单砂层厚度增大,一般在3~6 m。当基准面进一步降低,达到最小湖泛面,河流携带大量沉积物继续向湖盆推进,形成厚度更大的河口坝沉积,岩性主要为细砂岩和中砂岩,单砂层厚度可达到5~10 m。

3.3 对水下分流河道砂体的控制作用

水下分流河道砂体规模也受基准面旋回的控制,当基准面升高,A/S值增大时,沉积物供给不足,此时河道的侵蚀下切和侧向迁移作用较弱,一般形成较窄的河道且向湖心方向延伸距离较短,单砂体厚度一般4~6 m,河道宽度一般50~100 m,粒度偏细,主要为粉砂岩;随着基准面下降,A/S值逐渐减小,水动力增强,沉积物供给充足,此时河道相对较为发育,单砂体厚度一般可达5~8 m,河道宽度一般100~175 m,粒度偏细,仍以粉砂岩为主。

3.4 对剩余油分布的控制作用

剩余油的分布受沉积、构造和生产管理(井网部署、提液方案、注水方案、射孔方案)等因素的影响。对于静态地质因素而言,储层的非均质性是水驱剩余油分布的主控因素,而基准面旋回的变化控制着储层非均质性的强弱。

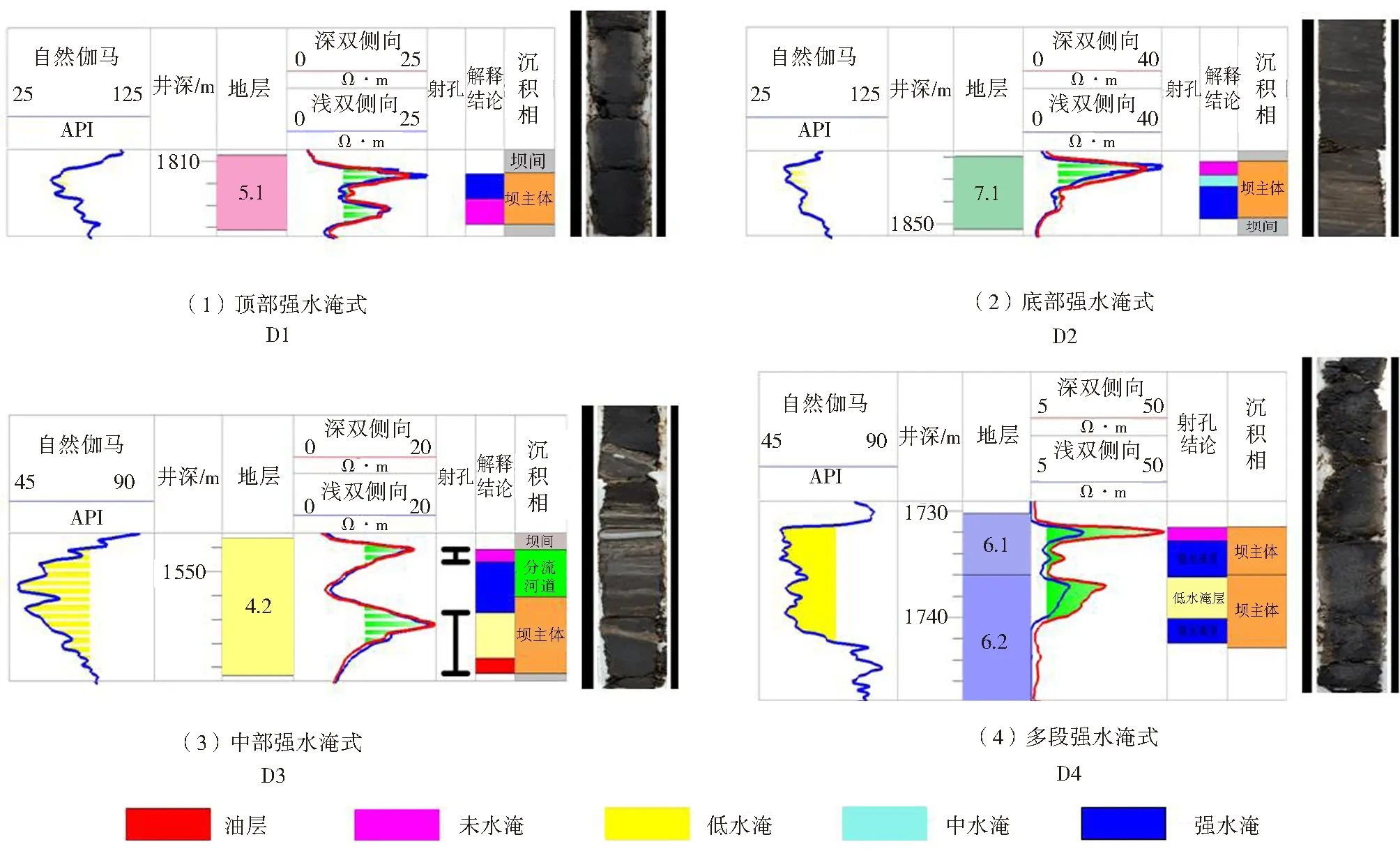

随着基准面降低,A/S值减小,有效可容纳空间向湖心方向迁移,沉积砂体规模逐渐扩大,砂体厚度也逐渐增加。由于可容纳空间低,频繁的侵蚀使砂体呈毯状分布,导致砂体间叠置连通,此时期砂体具有储量大钻,遇率高,累积产油量高的特点。同时,该时期发育的砂体受储层层间、层内及平面上的非均质特性、统注统采的开发方式以及重力因素的影响,导致注入水不能均匀驱替,沿某一方向发生窜流,形成强水淹,因此储层出现各种强水淹样式。本次研究通过调整井实钻情况结合密闭取心资料将水淹情况分为4种模式,分别为顶部强水淹式、底部强水淹式、中部强水淹式和多段强水淹式(图8)。根据水淹规律的认识,可对射孔原则进行有效完善,对剩余油挖潜具有指导意义。

另一方面,随着基准面升高,A/S值增大,有效可容纳空间扩大,沉积物供给不足,砂体呈带状、土豆状分布的形态,此时期砂体具有钻遇率和储量减小,累积产油量较低的特点。由于海上油田定向井生产多采用合采的生产方式,此类砂体动用情况相对较差,可利用水平井对此类动用程度差的非主力层进行挖潜。

图8 研究区水淹规律模式

4 结论

(1)利用测井、地震和油田动态资料对渤海X油田东营组东二下段储层建立了等时地层格架,东二下储层发育4个中期基准面旋回,15个短期基准面旋回,其中基准面最高在MSC2沉积末期,最低在MSC4沉积初期。

(2)河口坝和水下分流河道砂体形态受基准面控制。当基准面较高可容空间较大时,分流河道发育稳定,宽度窄,河道砂体常呈孤立条带状发育,且向湖心方向延伸距离短,同时期河口坝砂体厚度薄,规模小,岩性细,且油田范围内多现坝缘、远砂坝或前缘席状砂沉积。当基准面较低可容空间较小时,分流河道分叉多,河道厚度和宽度大,平面上呈多分叉条带状,同时期河口坝砂体厚度厚,规模大,岩性粗,常叠置连片分布。

(3)在等时地层格架控制下,中期基准面由上升转为下降的时期,可容空间与沉积物补给量比值低,该时期的砂体具有多期叠置沉积厚度大,范围广,钻遇率高,储量大,累积产油量高和水淹规律复杂的特点。根据调整井实钻情况结合密闭取心资料,分析其水淹特征分别为顶部强水淹式,底部强水淹式,中部强水淹式和多段强水淹式4种模式,有效指导了剩余油挖潜。而A/S值高的阶段沉积砂体呈带状,土豆状分布,钻遇率和储量相对较小,累积产油量较低,在合采合注的开采条件下,由于层间非均质性的影响,动用情况也相对较差,为剩余油富集区。在后期调整中,应将砂体按照等时地层格架进行分层系开采,有效降低层间非均质强度。

[1] 李云海,吴胜和,李艳平.三角洲前缘河口坝储层构型界面层次表征[J].石油天然气学报,2007,29(6):49-52.

[2] 刘宗宾,胡治华,马奎前,等.海上多层合采油田开发中后期剩余油分布模式研究[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2013,15(4):22-25.

[3] 刘宗宾,张汶,马奎前,等.海上稠油油田剩余油分布规律及水平井挖潜研究—以渤海XX油田为例[J].石油天然气学报,2013,35(5):115-119.

[4] 孙雨,马世忠,姜洪福,等.松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层高频层序地层构型分析[J].地层学杂志,2010,34(4):371-380.

[5] 尹太举,张昌民,李中超,等.层序地层学在油田开发中的应用实践[J].沉积学报,2005,23(4):664-672.

[6] 王光付,战春光,刘显太,等.精细地层对比技术在油藏挖潜中的应用[J].石油勘探与开发,2000,27(6):56-62.

[7] 李志鹏,林承焰,张家峰,等.高浅南区NmⅡ和NmⅢ油组高分辨率层序构型及其对储层构型的控制[J].中国石油大学学报(自然科学版),2012,36(1):20-26.

[8] 国景星,刘媛.济阳坳陷新近系层序地层构型[J].中国石油大学学报(自然科学版),2008,32(1):1-4.

[9] 邱立伟,游秀玲,冉启佑.高尚堡南浅层明化镇组下段—馆陶组储层评价[J].石油与天然气地质,2003,24(4):404-408.

[10] 于翠玲,林承焰.储层非均质性研究进展[J].油气地质与采收率,2007,14(4):15-18.

StudyonremainingoildistributionofBohaiXOilfieldbyhigh-resolutionsequencestratigraphy

ZHANG Wen,DU Chunxiao,BIE Xuwei,ZHANG Guokun,LIU Jiaqi

(BohaiOilfieldResearchInstitute,TianjinBranchofCNOOCLtd.,Tianjin300452,China)

After 20 years of waterflooding development, Bohai X Oilfield has entered into high water-cut stage. The difficulty in enhanced oil recovery is to clearly describe the remaining oil distribution. Under the guidance of reservoir sedimentary development process, using the seismic, logging and production performance data of the study area, the short-term and mid-term cyclothem of E3d22of Dongying Formation has been divided, which include four mid-term base-level cycles and 15 short-term base-level cycles. On this basis, it was carried out the correlation of high-resolution sequence stratigraphy in the study area. Within isochronous stratigraphic frameworks, it was analyzed the development scale and distribution pattern of compound sand body, distributary channel, and mouth bar sand body. And then combined with real drilling of adjust wells and sealed coring data, the remaining oil distribution law was summarized.

sequence stratigraphy; remaining oil; delta facies; subaqueous distributary channel; mouth bar

TE327

A

10.16181/j.cnki.fzyqc.2017.04.008

2017-05-18;改回日期2017-06-14。

张汶(1983—),地质工程师,现主要从事油气田开发地质研究工作。E-mail:zhangwen7@cnooc.com.cn。

“十三五”国家科技重大专项2016ZX05058001“渤海油田加密调整及提高采收率油藏工程技术示范”。

(编辑 谢 葵)