伦坡拉盆地湖盆咸化的沉积响应特征

2018-01-11娄国泉刘世丽

娄国泉,刘世丽

(1.中国石化江苏油田分公司物探研究院,江苏 南京 210049;2.中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏 扬州 225009)

伦坡拉盆地湖盆咸化的沉积响应特征

娄国泉1,刘世丽2

(1.中国石化江苏油田分公司物探研究院,江苏 南京 210049;2.中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏 扬州 225009)

运用微量元素、X-衍射、岩石薄片分析和岩心观察描述等方法,开展伦坡拉盆地古近系沉积地球化学特征、岩石矿物特征和沉积相类型、沉积演化、沉积模式研究,分析湖盆咸化的沉积响应特征,研究认为:伦坡拉盆地古近系具有环境封闭、持续蒸发咸化的沉积水介质环境,导致盆地内形成大量的碳酸盐岩,并具有陆源碎屑与碳酸盐组份混合的岩石矿物特征。盆地周围受陆源淡水沉积体系控制,发育近源、延伸距离短、相带变化频繁的扇三角洲沉积;湖盆中央受半咸化-咸化水体的控制,发育湖相泥质岩、云坪、混合坪等弱水动力、细粒相带沉积类型;不同时期咸化程度不同,咸化程度越高,陆源体系对盆内沉积的影响越弱。

湖盆咸化 岩石矿物特征 沉积模式 伦坡拉盆地

湖盆咸化的现象在我国东部松辽盆地、渤海湾盆地、江汉盆地、西部柴达木等盆地中新生代时期普遍存在[1-4]。前人对湖盆咸化的成因认识主要有两种:一是海水侵入造成湖盆咸化;二是环境封闭、湖水蒸发浓缩造成湖盆咸化,蒸发形成的咸化又可分为“浅水成盐”和“深水成盐”说[5-7]。无论哪种成因,大量碳酸盐类、硫酸盐类出现是湖盆咸化的特征标志有一致共识。湖盆咸化与有机质发育和烃源岩形成有非常密切的关联,因此前人开展了广泛的研究讨论,但咸化作用对沉积相类型和沉积演化的影响研究较少,文献中鲜有论述。伦坡拉盆地E2n具有较好的石油地质条件,多口探井已获得工业油气流,古近系有大量的碳酸盐岩发育,是典型的咸化湖盆,前人侧重于碎屑岩沉积体系和储层特征研究[8-9],未见与湖盆咸化有关的讨论,使湖盆咸化对沉积相类型、沉积演化控制影响的认识不足。本文通过岩心观察描述,岩石类型统计、岩石薄片分析、X-衍射分析等方法,以E2n为重点,开展沉积环境、沉积相类型和沉积演化研究,探讨湖盆咸化的沉积响应特征,以期对伦坡拉盆地古近系沉积演化特征有更加深入的认识。

1 区域地质概况

1.1 构造单元划分

伦坡拉盆地位于藏北高原腹地,构造上位于西藏板块藏北班公湖-怒江大断裂带的中段南侧。盆地呈狭长状近东西向展布,长轴的延展方向与北部班公湖-怒江大断裂大致平行,东西长约220 km,南北宽15~20 km,面积约为3 600 km2。

伦坡拉盆地是在燕山褶皱带的基础上沉陷、拉张、继而断陷接受沉积发展起来的陆相新生代盆地。其演化大致经历了初始断陷(E2n1)、断陷扩张(E2n2+3)、断陷萎缩(E3d)和隆升改造(N)四个阶段。晚渐新世末期强烈的喜山运动使盆地遭受挤压变形,造成现今伦坡拉盆地南北分带、东西隆凹相间的构造格局。盆地由三个一级构造单元和七个二级构造单元构成(图1),三个一级构造单元分别是北部逆冲带、中央凹陷带和南部冲断隆起带。其中北部逆冲带由西向东划分为鄂加卒逆冲褶皱带和达玉山逆掩推覆带;中央凹陷带从西向东划分为蒋日阿错、江加错、爬错三个凹陷;南部冲断隆起带由西向东分为蒋日阿错南冲断褶皱带和伦坡日-长山褶皱隆起带。

图1 伦坡拉盆地构造区划图

1.2 地层发育特征

伦坡拉盆地古近系地层广泛分布,最大沉积厚度超过4 000 m,主要地层单元包括始新统牛堡组(E2n)和渐新统丁青湖组(E2d)。

(1)始新统牛堡组(E2n)

牛一段(E2n1):即牛堡组下段。主要为一套紫红色砾岩、砂砾岩夹紫红色泥岩,钻井揭示地层厚度大于400 m;牛二段(E2n2):即牛堡组中段。下部岩性为灰、棕灰色泥岩、页岩、粉-细砂岩及砂砾岩不等厚互层;上部为灰、深灰色泥岩、灰质泥岩、粉砂质泥岩夹粉砂岩。地层厚度约800~1 000 m,富含介形虫等化石; 牛三段(E2n3):即牛堡组上段。岩性主要为灰色、深灰色泥质泥晶灰岩、粉晶云岩与灰色泥岩、灰质泥岩不等厚互层,夹粉砂岩、细砂岩。地层厚度约700~1 100 m。

(2)渐新统丁青湖组(E3d)

丁一段(E3d1):岩性主要为灰绿色泥岩、纸片状油页岩、夹薄砂岩。地层厚度约200~400 m;丁二段(E3d2):岩性主要为紫红色、灰绿色泥岩,夹薄砂岩。该段地层见丰富介形类、腹足类、孢粉等化石,地层厚度约200~300 m;丁三段(E3d3):岩性主要为紫红色、灰绿色泥岩,见介形类化石、孢粉、及鱼类化石。地层厚度200~450 m。

2 湖盆咸化的地球化学和岩石矿物特征

2.1 微量元素和X衍射分析

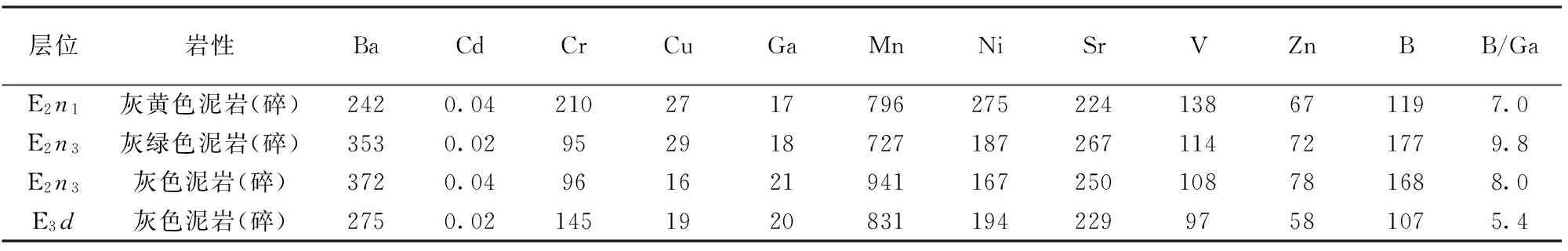

沉积地球化学特征对地质作用过程具有精确示踪和高分辨率标定的独特作用。微量元素的变化能够反映古湖泊水体盐度以及水体升降的演化,B,Sr,Ga等是反映水体盐度最灵敏的元素[10];不同粘土矿物组合反映不同的沉积成岩环境。由于盆内井资料无法满足样品分析的需要,本次研究选取同一地区不同层位共4个地面露头泥岩样品,分别开展微量元素和X-衍射实验分析,利用分析结果确定湖盆咸化的地球化学特征。

表1 伦坡拉盆地古近系泥岩微量元素分析统计 mg/g

微量元素分析结果显示(表1):样品中B含量全部大于100,B/Ga全部大于5,具有典型的咸水环境沉积特征。其中E2n3样品中B含量分别为177 μg/g、168 μg/g,B/Ga分别为9.8,8,相比于E2n1、E3d样品明显偏高,说明E2n3咸化程度更高,与E2n3碳酸盐岩发育程度相吻合。

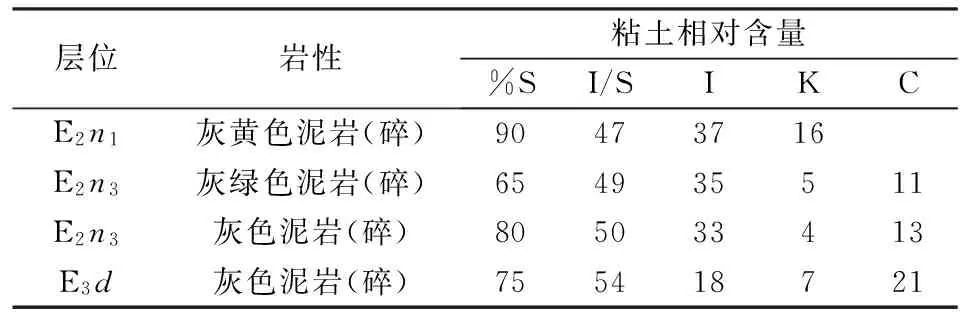

X-衍射分析结果显示(表2):E2n3、E3d粘土矿物组合为伊/蒙混层矿物-伊利石-绿泥石型,反映其沉积成岩水介质环境为碱性水(盐湖盆地)特征,而E2n1粘土矿物组合为伊/蒙混层矿物-伊利石-高岭石型,反映陆源混入特点,水介质环境接近淡水-半咸水特征。

表2 伦坡拉盆地古近系粘土矿物X-衍射分析统计 %

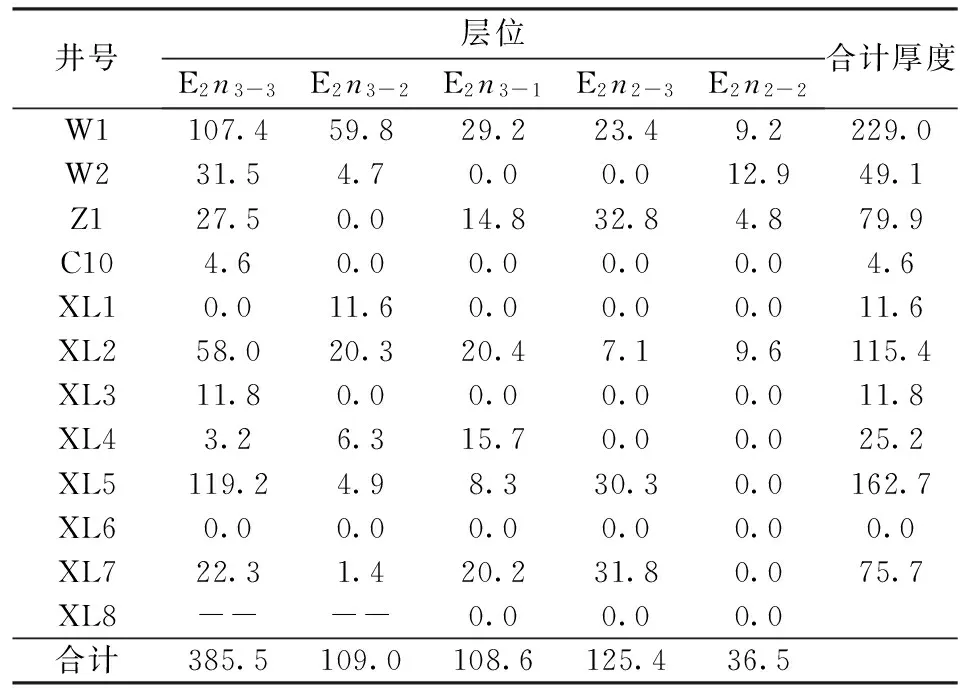

2.2 碳酸盐岩发育和分布

碳酸盐岩出现标志着湖盆咸化的开始,碳酸盐岩在伦坡拉盆地古近系有广泛的发育和分布,盆地内多口井钻遇碳酸盐岩,除E2n1外,其他各组段均有不同程度的发育。据E2n3、E2n2各亚段已钻井碳酸盐岩厚度统计(表3),单井钻遇最大厚度为229 m(W1井);纵向上E2n3-3发育程度最高,12口井累计厚度共385.5 m;E2n2-2发育最少,累计厚度共36.5 m;平面上碳酸盐岩主要分布在盆地的中央凹陷带,向四周变薄减少,如靠近盆地中央的W1、XL2、XL5等井碳酸盐岩的钻遇厚度都在100 m以上,而盆地边缘的C10、XL6、XL8等井则少有分布,或者为零。

表3 伦坡拉盆地E2n各亚段碳酸盐岩钻遇厚度统计 m

碳酸盐岩的发育和分布特征反映伦坡拉盆地古近系沉积时期不同阶段、不同地区的湖盆咸化程度存在差异,湖盆周围可能受陆源水系控制未被咸化或者咸化程度较轻,盆地中央存在持续咸化的过程。

2.3 岩石矿物特征

(1)碳酸盐岩岩石矿物特征

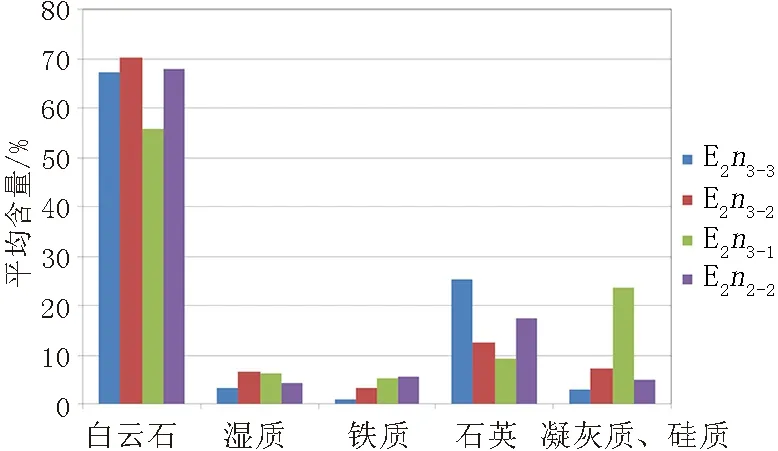

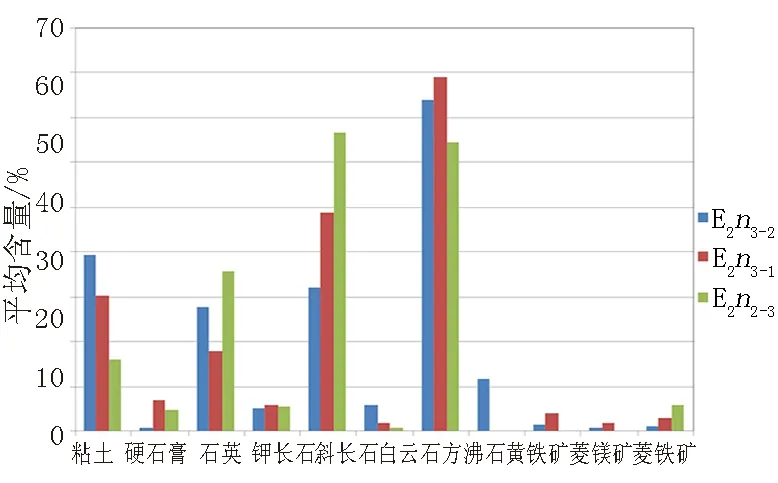

根据薄片鉴定,碳酸盐岩岩石类型主要为泥质泥晶白云岩、含泥质砂质粉晶白云岩、泥质粉晶白云岩、含砂泥质泥晶白云岩、含生物泥质泥晶白云岩等,矿物成分中白云石含量一般为50%~80%,方解石含量0~15%,泥质含量5%~8%,很多样品中见陆源碎屑石英和长石,含量在5%~20%左右。各层段矿物岩石特征基本一致(图2)。W1井全岩X-衍射分析反映了相似的矿物岩石特征,矿物成分中陆源碎屑石英、长石等与碳酸盐矿物普遍共存,且含大量的白云石、硬石膏等(图3)。

岩石薄片中白云石主要为泥晶结构和泥晶-粉晶结构,泥质和碎屑颗粒通常较均匀的分布在岩石中,与白云质矿物混杂在一起,生物种类主要为介形虫、腹足类等,未见代表高能环境的亮晶结构和生物滩坝等生物种类发育,这种结构特征符合准同生条件下蒸发或回流渗透白云岩的形成特点[11],这说明了当时的沉积环境封闭,气候干旱,蒸发量远远大于陆源水系的补给量,从而导致盆地咸化蒸发成盐。W1井岩石薄片分析发现大量的凝灰质白云岩,推测凹陷中白云岩的形成可能与火山活动分离大量的镁离子有关。

图2 伦坡拉盆地E2n碳酸盐岩矿物成分统计

图3 W1井E2n各亚段X衍射全岩矿物分布

(2)碎屑岩岩石矿物特征

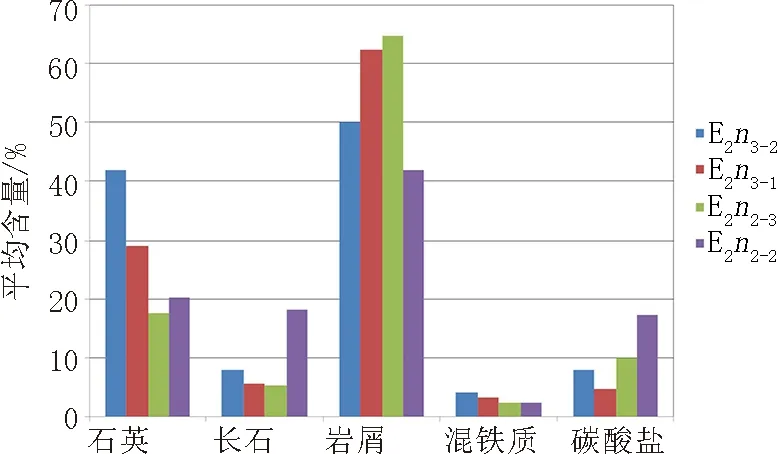

根据碎屑岩岩石薄片分析,E2n碎屑岩岩石类型主要有白云质泥岩、含砂白云质泥岩、灰质泥岩、灰质粉砂岩、细粒、极细粒岩屑砂岩、白云质不等粒岩屑砂岩等。各组段砂岩岩石成分统计表明(图4),其成分成熟度都很低,石英含量普遍低于40%,平均含量在12%~20%之间,岩屑含量普遍大于50%,最高可达95%,平均为42%~78%,。从结构成熟度来看,颗粒分选普遍较差,以次棱—次园状为主,具有典型的近源沉积特点。

图4 伦坡拉盆地E2n砂岩岩石成分统计

碳酸盐岩和碎屑岩岩石矿物特征都存在一个比较典型的现象:碳酸盐岩中普遍含石英、长石等陆源碎屑矿物;碎屑岩中普遍含白云质或者灰质,这种特征与近年来很多学者研究较多的“混积岩”特征一致。混积岩是指陆源碎屑与碳酸盐组份的混合形成的岩石类型[12],按照这一概念,目前所见伦坡拉盆地E2n大部分岩石类型都可以称其为混积岩,是湖盆持续咸化的典型产物。

3 沉积响应特征

陆相湖盆受控于充足的陆源碎屑供应,碎屑岩是主要的沉积物,湖盆咸化过程中盐类物质的出现使得碳酸盐岩沉积物也较发育,咸化湖盆中机械搬运与生物化学沉积作用共存。咸化湖盆因陆源淡水与高盐度湖水之间的巨大差异导致陆源沉积体系在盆内延伸距离不远[12],因此对沉积相类型、沉积相带展布和演化有重要影响和制约。

3.1 主要的沉积相类型

据岩石组合、岩石颜色、沉积构造、构造背景、沉积水介质环境等综合分析,E2n3、E2n2主要发育扇三角洲、湖泊、重力流滑塌砂砾岩体等沉积相类型。

(1)扇三角洲沉积

平面上扇三角洲沉积分布在盆地南北两侧,纵向上在E2n3、E2n2等时期均有发育,研究区主要见扇三角洲平原和前缘亚相沉积。

扇三角洲平原亚相:为扇三角洲的水上部分,其结构特征和沉积构造与冲积扇环境相似。C10井E2n3取心段中见厚层灰色、棕褐色砂砾岩与粉砂岩、泥岩组成不等厚互层,泥岩颜色主要为棕色,偶夹灰色和灰绿色,见粒序层理、交错层理、冲刷构造、滑动构造等,剖面上以下粗上细的序列为主,反映其沉积时水动力条件较强,以重力流构造和粗碎屑沉积物发育为特征,分选差,处于半氧化-氧化环境,以水上沉积为主。

扇三角洲前缘亚相:是研究区南北两侧分布比较广泛的一种亚相类型,以水下分流河道、河道间等微相为主。W2、XL6等井E2n2、E2n3取心段中,灰色砂砾岩、中细砂岩、细砂岩、白云质细砂岩、白云质粉细砂岩等粗碎屑发育,间夹深灰色、灰绿色、暗棕色泥岩,其砾石成分复杂,具一定定向排列;见冲刷构造,粒序层理、交错层理,变形构造等,泥岩中见水平层理,反映沉积时处于半氧化-半还原的水下环境,沉积时水动力条件较强,沉积物有一定的搬运距离,牵引流和重力流沉积并存。

(2)湖泊沉积

以泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩等细粒沉积物和碳酸盐岩发育为主,广泛分布于盆内凹陷带,包括滨浅湖、半深湖-深湖相等亚相类型。由于盆地封闭咸化,因此其微相类型既有与碎屑岩沉积体系相关的滩坝沉积,也有以化学沉淀为主的云坪沉积,还有与两者均有关系的混合坪沉积。

滨浅湖滩坝沉积:是滨浅湖区碎浪带波浪与沿岸流改造陆源沉积体系的产物,沉积物粒度相对较粗,结构和成分成熟度较高。盆地内滩坝沉积主要发育于北部扇三角洲前缘前端的地区,岩性以灰色粉砂岩、粉细砂岩为主,垂向剖面上砂岩与泥岩呈频繁互层,层数多但单层厚度薄。

云坪沉积:是指以化学沉积作用为主,大量白云岩集中发育的沉积类型,岩性特征为中厚层泥晶白云岩、泥质白云岩夹薄层白云质泥岩。纵向上E2n3沉积中晚期湖盆咸化程度最高,是这类沉积作用最为活跃的时期;平面上湖盆中央因远离陆源沉积体系的影响,因此云坪沉积主要围绕W1井周围分布,XL7、XL4、Z1井周围也有部分分布。XL7、Z1井岩心中见风化淋滤和大量的波痕发育,说明沉积时处于浅水环境,并有短期抬升出露水面的现象。

混合坪沉积:指受陆源沉积体系和生物化学沉积作用共同影响的沉积类型。岩性特征为灰色泥质白云岩、砂质白云岩、白云质泥岩、白云质粉砂岩、白云质细砂岩等间互沉积,W1井2 140~2 240 m井段,W2井1 150~1 260 m井段为混合坪沉积发育较为典型的层段。

(3)滑塌重力流沉积

主要形成于盆内断裂坡折的下降盘,受重力牵引、地震等事件影响导致扇三角洲前缘沉积物滑塌至深湖区堆积而成。其成因机理与湖底扇一致,但规模较小,延伸距离有限,无法进一步区分扇根、扇中、扇端等亚相类型,因此统称为滑塌重力流沉积。W1井第5次、第8次取心见多层砂砾岩、含砾砂岩,砾石大小不一、分选差、无定向排列,局部见粒序层理,砂砾岩上下都为厚层暗色泥岩,是较为典型的滑塌重力流沉积。XL5、XL6等多口井岩心中见液化角砾、包卷层理、变形层理等结构构造,说明滑塌现象在盆地中广泛存在。

在大型畅流湖盆中,湖底扇沉积一般都有粒度适中、分选较好的扇中水道砂岩发育。伦坡拉盆地E2n所见滑塌重力流沉积主要为块状砂砾岩,结构成熟度低、分选差,与湖相暗色泥岩之间突变接触。

3.2 相带展布和演化

(1)E2n1沉积时期

为断陷盆地开始发育的早期,主要为洪积扇-河流沉积,以粗碎屑红层发育为特征,盆地中央有小范围的浅水湖盆,处于干旱氧化的沉积环境,湖水有一定的咸化,但盐类物质含量较低,未形成碳酸盐岩或硫酸盐类沉积。

(2)E2n2沉积时期

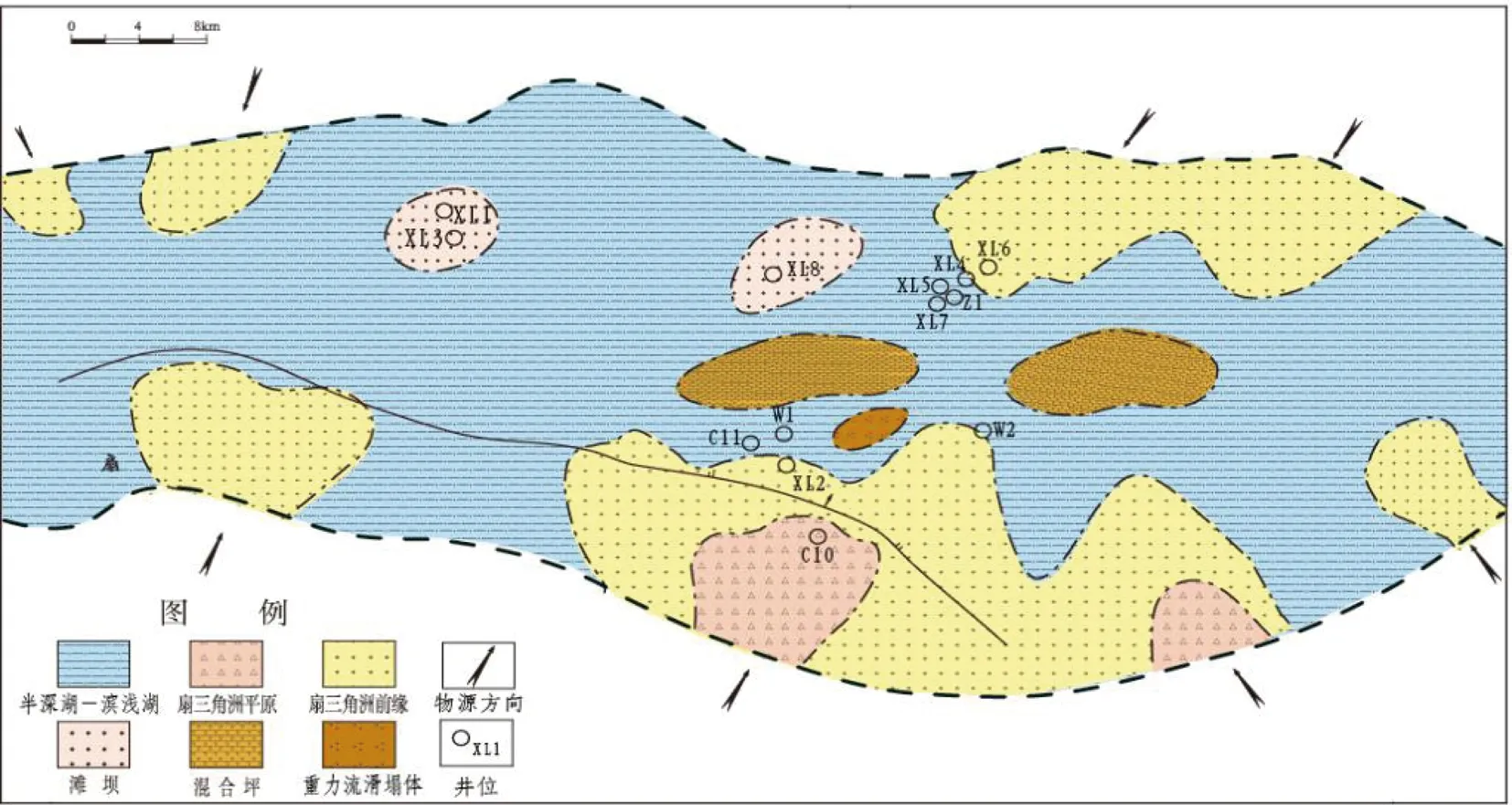

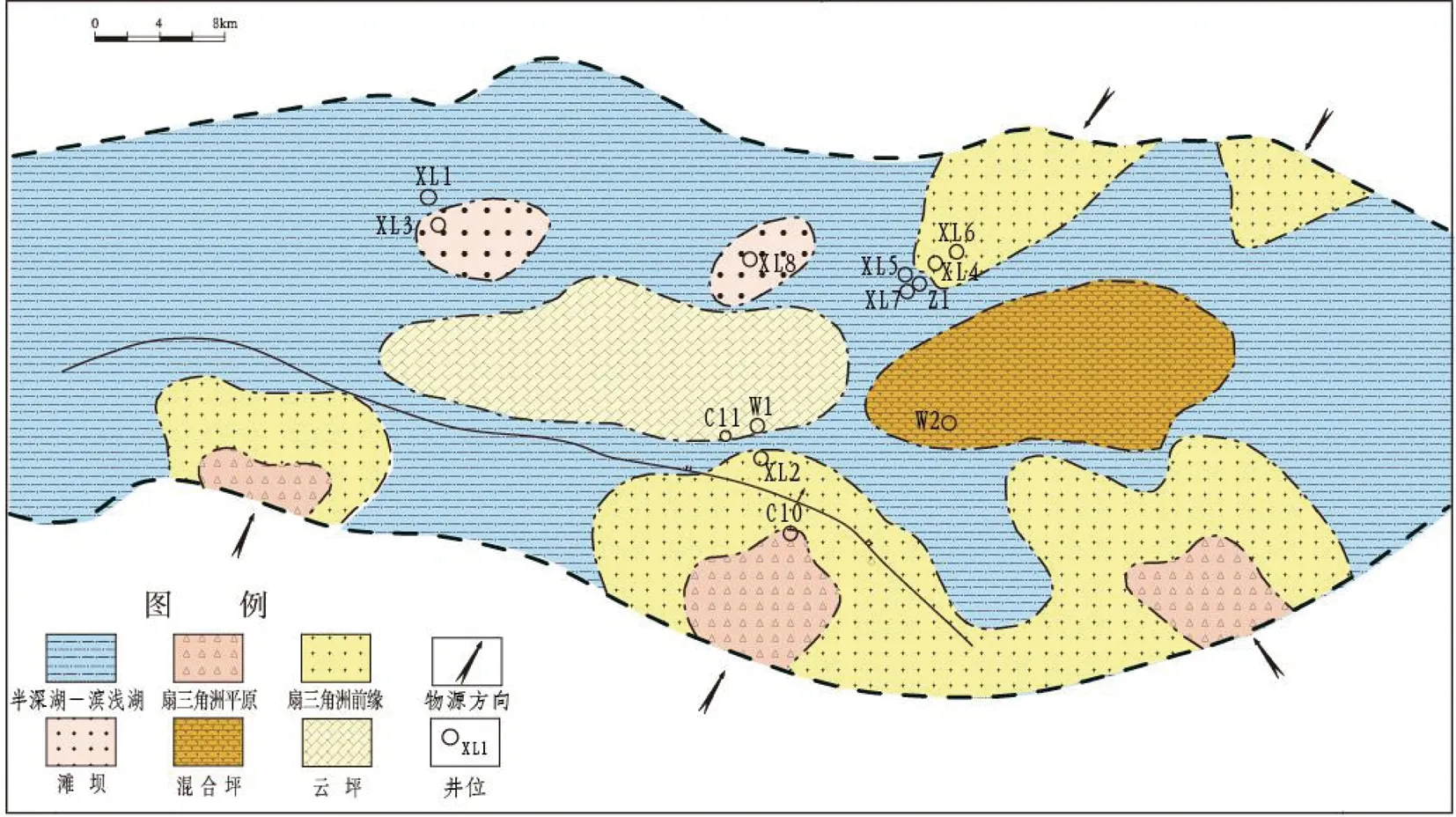

为断陷湖盆快速扩张期,盆地沉降幅度加快,湖盆范围扩大。盆地周围有多个物源进入形成扇三角洲沉积。该时期湖盆咸化程度加大,中央凹陷带东部地区形成混合坪沉积,局部地区有滩坝沉积发育。受东高西低沉积构造格局控制,盆地东部陆源沉积体系规模较大,混合坪也主要形成于东部地区,盆地西部以滨浅湖-半深湖沉积为主(图5)。

扇三角洲向湖盆推进中相带变化很快,如盆地南部位于扇三角洲前缘的XL2井主要为厚层中粗砂岩、细砂岩与泥岩互层,砂岩含量在35%左右,未见碳酸盐岩沉积;相邻的W1井则主要为厚层泥质岩和碳酸盐岩沉积,砂岩含量5%左右。这种现象与XL2井处于开放淡水环境、W1井处于封闭咸水环境、陆源水系遇咸水后水动能迅速衰减有关。

(3)E2n3沉积时期

盆地开始缓慢抬升,水体变浅,湖盆咸化的程度不断增高。盆地周围,特别是盆地东部有多个扇三角洲体系发育,盆地中央主要为滨浅湖或半深湖沉积,局部有滩坝沉积发育,南部断裂坡折下降盘有滑塌重力流沉积。由于湖盆封闭、咸化加剧,导致中央凹陷带生物化学沉积作用更为活跃,形成规模较大的云坪和混合坪沉积(图6)。与E2n2沉积时期相比,陆源沉积体系规模有所减小,向盆内延伸距离更短,且碳酸盐岩沉积范围持续扩大,说明咸化程度越高,陆源水系对盆内沉积的影响越弱。

图5 伦坡拉盆地E2n2沉积相

图6 伦坡拉盆地E2n3沉积相

(4)E3d沉积时期

经历始新世末期的构造运动后,至渐新世湖盆进入萎缩期,E3d早期沉积了一套暗色泥页岩、夹砂岩及泥灰岩地层,E3d中晚期湖盆进一步萎缩,E3d上段仅分布在盆地中央坳陷区,岩性以灰绿色页岩为主,夹棕红色泥岩,砂岩向上增多,末期逐步沼泽化,出现泥炭沉积。这一时期沉积演化特征说明湖盆咸化程度逐渐降低,陆源沉积体系的影响在逐渐增加。渐新世末,伦坡拉盆地受青藏高原整体构造变迁的影响,湖盆结束沉积遭受改造。这种转变在南北两侧的影响最大,形成了一系列逆冲推覆断层。同时,盆地也发生了差异隆升作用,使盆地内发生褶皱、剥蚀和地层切割作用,逆冲推覆对盆地产生了强烈改造,并缩小了原型盆地的宽度。

上述沉积相类型和沉积演化特征反映盆地快速沉降扩张的E2n2、E2n3咸化程度最高,湖盆萎缩期E3d咸化程度逐渐降低,陆源碎屑沉积逐渐增加,说明古气候可能是控制湖盆咸化的主要因素。推测E2n沉积时期气候炎热干旱,盆地蒸发量远大于陆源淡水补给量;E3d沉积时期古气候相对温和湿润,植物生长茂盛,才会形成后期泥炭沼泽沉积。

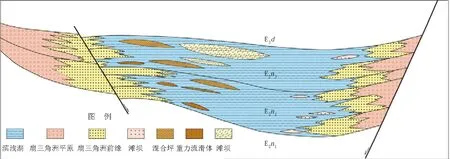

3.3 沉积模式

伦坡拉盆地E2n2、E2n3具有典型的封闭咸化沉积模式(图7):盆地周围主要受陆源水系控制,发育扇三角洲沉积,具有向盆内延伸距离短,水动力衰减快,相带变化频繁的特征;盆地中央主要受咸化水体控制,具有沉积水动力条件弱,化学沉积作用活跃,以细粒泥质岩类和云坪、混合坪沉积为主的特征;盆内断裂坡折下降盘有滑塌重力流沉积,局部有碎屑岩滩坝沉积发育。盆地咸化程度高低对陆源沉积体系发育和分布有重要控制作用:同一时期咸化程度越高,陆源体系规模越小,深入盆内的距离越短,反之则陆源碎屑沉积更为活跃。

伦坡拉盆地古近系沉积模式与同为封闭咸化环境的柴达木盆地古近系沉积特征非常相似,陆源体系以短源、近流为主,碳酸盐沉积以低能环境的泥、粉晶类为主,岩石类型中混积岩非常发育。这与开阔湖盆受海侵影响导致咸化有很大不同,如苏北盆地阜宁组沉积时期、渤海湾盆地沙河街组沉积时期,后者常见代表高能环境的碳酸盐岩滩坝或生物礁丘沉积,包括鲕粒灰岩、生物碎屑灰岩、虫管灰岩等。

图7 伦坡拉盆地E2n2、E2n3沉积模式剖面

4 结论

(1)伦坡拉盆地古近系沉积时期具有环境封闭、持续咸化的沉积水介质环境,盆地中有大量蒸发环境下受火山活动影响形成的白云岩沉积。咸化还导致陆源碎屑与碳酸盐组份的混合,形成碳酸盐岩中含陆源碎屑矿物、碎屑岩中含碳酸盐组份的岩石矿物特征。

(2)湖盆咸化对沉积相类型、相带展布和沉积演化有重要影响:盆地周围主要受陆源淡水沉积体系控制,发育扇三角洲沉积,具有近源、延伸距离短、相带变化频繁的沉积特征;湖盆中央主要受半咸化-咸化水体的控制,发育湖相泥质岩、云坪、混合坪等细相带沉积类型,具有弱水动力条件的沉积特征;湖盆咸化程度越高,陆源体系对盆内沉积的影响越小;反之,陆源体系对盆内沉积的影响越大。

[1] 冯子辉,方伟,王雪,等.松辽盆地海侵制约油页岩形成的微体古生物和分子化石证据[J].中国科学:D辑,2009,39(10):1375-1386.

[2] 陈世悦,李聪,杨勇强,等.黄骅坳陷歧口凹陷沙一下亚段湖相白云岩形成环境[J].地质学报,2012,86(10):1679-1687.

[3] 宋国奇,王延章,路达,等.山东东营凹陷南坡地区沙四段纯下亚段湖相碳酸盐岩滩坝发育的控制因素探讨[J].古地理学报,2012,14(5):565-570.

[4] 陈能贵,王艳清,徐峰,等.柴达木盆地新生界湖盆咸化特征及沉积响应[J].古地理学报,2015,17(3):371-380.

[5] 刘雅利,刘鹏.水体环境对咸化湖盆沉积物分布的定量控制:以渤南洼陷沙四上亚段为例[J].中南大学学报(自然科学版),2017,48(1):239-246.

[6] 纪友亮,冯建辉,王声朗,等.东濮凹陷下第三系沙三段盐岩和膏盐岩的成因[J].沉积学报,2005,23(2):225-231.

[7] 高红灿,陈发亮,刘光蕊,等.东濮凹陷古近系沙河街组盐岩成因研究的进展、问题与展望[J].古地理学报,2009,11(3):251-264.

[8] 杜佰伟,谭富文,陈明.西藏伦坡拉盆地沉积特征分析及油气地质分析[J].沉积与特提斯地质,2004,24(4):46-54.

[9] 罗宇,朱宏权.西藏伦坡拉盆地下第三系储集层类型与特征[J].石油勘探与开发,1999,26(2):35-37.

[10] 傅强.微量元素分析在高邮凹陷古近纪湖泊演化中的应用[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(9):1219-1223,1239.

[11] 蔡毅,熊琦华.尕斯库勒油田E32油藏白云岩成因及储集性[J].石油勘探与开发,2005,32(5):30-33.

[12] 徐伟,陈开远,曹正林,等.咸化湖盆混积岩成因机理研究[J].岩石学报,2014,30(6):1804-1816.

SedimentaryresponsecharacteristicsoflakesalinizationinLunpolaBasin

LOU Guoquan1, LIU Shili2

(1.GeophysicalResearchInstituteofJiangsuOilfieldCompany,SINOPEC,Nanjing210049,China;2.ExplorationandDevelopmentInstituteofJiangsuOilfieldCompany,SINOPEC,Yangzhou225009,China)

Using methods such as microelement, X-ray diffraction, rock thin slice analysis and core observation description, etc., it was carried out studies on Lunpola Basin, which include Paleogene sedimentary geochemical characteristics, mineral rock characteristics and types of sedimentary facies, sedimentary evolution, and sedimentary pattern, analyzing the sedimentary characteristics of salinization of lake. The study showed that Lunpola Basin has a closed sedimentary aqueous media environment with continuously evaporating and salinizating, which led to a lot of carbonate-rock depositions, and the mixed mineral characteristics of the carbonate and clastic rocks. The basin periphery was controlled by fresh water depositional system from land source area, where fan-delta deposits was developed with proximal source, short extension distance and the rapid changing facies. The central part of the lake basin was controlled by semi-salinized and salinized water body, where weak hydrodynamic facies were grown with fine sediments such as mudstone tidal flat, dolomite tidal flat and mixed tidal flat. The degree of salinization of the lake was varied in different periods. The higher salinity of lake water is, the weaker the influence of terrestrial sedimentary system on the deposition in the basin.

salinization of lake; rock mineral characteristics; sedimentary mode; Lunpola Basin

TE122

A

10.16181/j.cnki.fzyqc.2017.04.001

2017-08-04;改回日期2017-08-18。

娄国泉(1964—),高级工程师,工学硕士,现主要从事石油勘探开发综合研究。E-mail:lougq.jsy@sinopec.com。

(编辑 杨芝文)