清代新疆茶叶贸易兴盛的三大因素

2018-01-04陶德臣

陶德臣

(解放军理工大学)

清代新疆茶叶贸易兴盛的三大因素

陶德臣

(解放军理工大学)

新疆地处祖国西北边陲,面积166万平方公里,截至2014年3月31日,户籍人口为1968.69万,分属47个民族,其中世居民族有13个,分别是维吾尔族、哈萨克族、汉族、回族、蒙古族、柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、乌兹别克族、满族、达斡尔族、塔塔尔族、俄罗斯族。由于气候、饮食等影响,扼丝绸之路中段的新疆对茶的需求强烈,饮茶历史悠久,茶叶贸易地位重要。不言而喻,新疆茶叶贸易的产生、发展与中原茶叶生产、贸易的发展密不可分。随着内地饮茶风习的兴起及其转盛,中原文化向包括新疆在内的边疆地区传播,饮茶风习逐渐在新疆兴起,为新疆茶叶贸易的产生和发展提供了适宜土壤。然而,西汉至明代长达千余年时间内,新疆茶叶贸易尚处于起步阶段,贸易并不发达,市场也不广阔,这一状况到清代中期得以改变。新疆茶叶贸易的真正兴盛始于乾隆中期的1759年后。之所以有这种巨变,是与当时社会的政治、经济、文化因素密不可分。正是在这些因素综合作用下,才催生了清代新疆茶叶贸易的兴盛这一结果。

一、政治因素

新疆与内地的紧密联系为茶叶贸易开展奠定了稳定的基础。清代,整个蒙古及新疆地区再次置于中央政府有效管辖之下。统一多民族国家的再次建立,结束了有明一代200多年间蒙古、新疆游离中央政府有效管辖之外的局面。清初,居住在西北的蒙古分为漠南蒙古、漠北喀尔喀蒙古(分为扎萨克图、土谢图、车臣三部)、漠西厄鲁特蒙古(分为准噶尔、和硕特、杜尔伯特、土尔扈特四部)。清军入关前,漠南蒙古已经归附清朝,蒙古封建主接受清朝各种封号,与清朝保持世代联姻关系。喀尔喀蒙古、厄鲁特蒙古各部也与清朝关系密切,对清朝政府保持着臣属关系。自崇德三年(1638)起,喀尔喀三部的封建主向清廷每年献白驼一只白马八匹,谓之“九白之贡”。崇德二年(1637),厄鲁特蒙古中的和硕特部顾实汗向清太宗“遣使通贡”。顺治三年(1646),清廷对顾实汗“赐甲胄弓矢,俾辖诸厄鲁特”。17世纪中叶以后,准噶尔部日益强大起来。势力达到青海、西藏地区,还大举进攻内蒙古,发动了叛乱。为了维护国家统一,巩固自身统治,康熙三次亲征,于康熙三十六年(1697)最终粉碎了噶尔丹的叛乱。噶尔丹死后,其侄策妄阿拉布坦对清政府极表敬服。康熙遂将阿尔泰山以西的广大地区划归其放牧。策妄阿拉布坦强大后,也走上了叛乱的道路。康熙五十六年(1717)攻入拉萨,被康熙派兵于1720年逐出西藏。

雍正五年(1727),策妄阿拉布坦死,其子噶尔丹策零继位。乾隆十年(1745),噶尔丹策零死后,准噶尔内部又发生长期动乱。乾隆二十年(1755)春,清军分北、西两路向伊犁进军,叛军很快土崩瓦解,达瓦齐被擒。自以为平叛有功的阿睦尔撒纳政治野心膨胀,于乾隆二十一年(1756)在伊犁发动叛乱。清政府于1757年平定了叛乱。至此,准噶尔部封建主的长期叛乱活动终于被镇压下去。清政府设立伊犁将军、参赞大臣、领队大臣、都统等,分兵把守伊犁、塔城等地,巩固了对天山北路的统治。清政府对原来属于准噶尔的唐努乌梁海等地区也加强了管理。

嗣后,清军于乾隆二十四年(1759)粉碎了1757年维族反动分子大小和卓木发动的叛乱。清政府在喀什噶尔等地分设参赞大臣、办事大臣、领队大臣,分兵把守,统属于伊犁将军。这些措施巩固和加强了对天山南路的统治。接着,清军又在道光七年(1827)镇压了大和卓木的孙子张格尔于1820年发动的叛乱,粉碎了英国殖民者的侵略阴谋。

1864年,新疆各族人民举行反清武装斗争,并迅速扩及全疆,但武装反清的领导权大多被宗教和民族上层分子所掌握。新疆陷入割据纷争的混乱局面,这就为浩罕汗国阿古枯匪帮和沙俄军队入侵提供了可乘之机。1876年,清军三路进疆平叛。1878年,清军收复了除伊犁地区以外的新疆全部领土,1884年,清政府在新疆设立行省,置州县,加强了新疆与内地政治、经济、文化联系。

以上一系列反分裂、反侵略斗争的胜利,为统一多民族国家的巩固和发展,为新疆地区的开发和各族人民的经济文化联系,提供了极为有利的条件,也为新疆茶叶贸易的发展奠定了良好基础,作出了有力政治保证。

二、经济因素

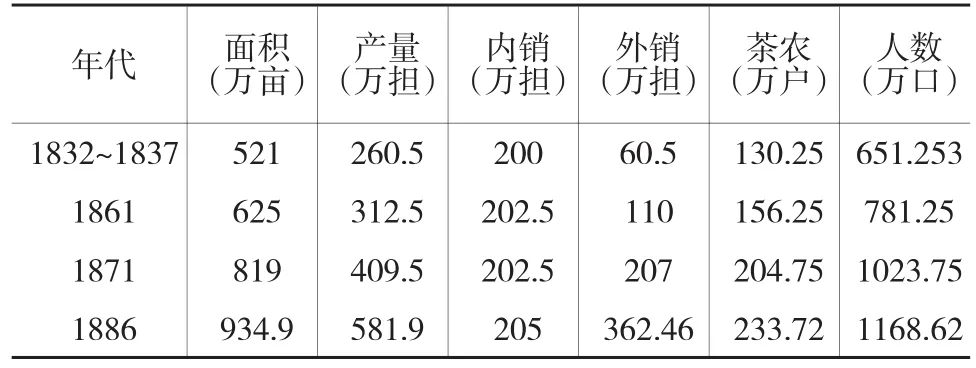

内地茶叶生产的恢复和发展为新疆茶叶贸易的开展提供了充足货源。明末清初,前后持续40年的战乱,使社会生产遭到严重破坏,给广大人民带来深重灾难,也使清廷“赋税不充”,造成严重财政困难。为了巩固统治,清政府不得不采取一些恢复和发展生产的措施,主要有停止圈地,实行“更名田”,奖励垦荒,整顿赋税制度,实行“摊丁入亩”,废除匠籍等。这些措施的施行,对社会经济的恢复和发展起了一定作用。在各族人民辛勤劳动下,清代社会生产得到恢复和发展。到康熙末年,清朝经济已恢复或超过明朝后期的水平。到乾隆末年,进入康雍乾“盛世”的颠峰。在此大背景下,清代茶叶种植、制造、贸易发展到一个新高度。清代产茶之地很多,“惟江苏、安徽、江西、福建、四川、两湖、云贵为最”[1]。自康熙、雍正、乾隆至19世纪80年代中期前,中国茶叶生产大体保持了200年的持续发展,最终达到全盛时期。兹见晚清茶业发展情况表(1832~1837年一栏为1832~1833年度至1836~1837年度平均数量)[2]。

表1 晚清茶业发展情况

表1显示,短短50多年中,晚清茶区面积、茶农人数比鸦片战争前递增了80%。这种发展速度超过了历史上任何时期,其带来的茶叶生产增幅抵得上从前数百年甚至上千年的成就。茶叶生产的巨大发展为茶叶内外贸易的开展提供了源源不断的茶源,也为茶叶不断拓展海内外市场提供了必要。当然,西北茶叶贸易的地域空间从原来的青海、西藏、甘肃、宁夏、蒙古、陕西、晋西北等地拓展到新疆。

三、文化因素

新疆各族人民饮茶风俗的兴盛为茶叶贸易的开展提出了现实需求。清代新疆的各族人民普遍爱茶,饮茶风俗之兴盛超过历史上任何时期。许多史料都表明,生活在那里的少数民族确实体现了民间谚语“宁可一日无食,不可一日无饮”“一日无茶则滞,三日无茶则病”。“西北游牧诸部咸视茶为第二之生命”,这是因为饮食结构所至,“盖以其日食膻酪,甚肥腻,非此无以清营卫助消化也”[3]。从实际情况看,新疆物产丰富,“所需者惟茶为最”[4],尤其是蒙古族、哈萨克族更是“以茶为养命之源,一日不可断绝”[5]。巨大的消费需求,必须得以满足。由于气候、土壤等原因,造成新疆茶叶消费“向资内地”的客观现实,这就为内地茶叶大量运销新疆提供了现实需求。

清代,在巴尔喀什湖以东和以南我国新疆的广大地区,生活着维吾尔、蒙古、哈萨克、回、柯尔克孜、塔吉克、乌兹别克、汉、满、塔塔尔、锡伯等十多个民族。在清朝统一的局面下,各族人民的关系更为紧密,他们通过自己的辛勤劳动,共同开发了新疆。清政府统一西北地区后,采取多种手段,加强了在新疆的统治,强化了新疆与内地的联系。一方面,大批绿营官兵携带家眷来到天山南北,进行军屯;另一方面,内地汉人也大批到新疆进行屯垦,称为民屯或户屯。此外,清政府还鼓励商人前往新疆经商。在清政府的强烈推动下,内地商民前往新疆经商、谋生者不绝于途。受其影响,新疆与内地的经济联系得以加强,原产内地的各种商品不断输入新疆,尤其是“喀尔喀及蒙古、回部无不仰给焉”及西北游牧诸部“则恃以为命”[6]的茶得以大量销往新疆。康熙四十四年(1705),“因中马例停”“库茶销变维甘肃官茶积压严重”这个问题至乾隆朝越发严重,仅乾隆七年(1742)至二十四年(1759),库茶就积压茶150余万封[7],每封以5斤计,兰州地区的国库存茶当有800万斤左右。大量陈茶亟待疏销,而甘肃巡抚明德又请准商茶配茶封。清政府要求陕甘督杨应琚对库贮官茶进行全面摸底后,再进行“通盘核计,妥协筹办,期于公私交有裨益”。乾隆二十七年(1762)八月,杨应琚提出四大疏销事宜:第一,官茶应改征折价。是甘省库贮官茶,向例如遇存积过多,则请改征折色。五司库存内,自乾隆七年至二十四年已存积茶150余万封,经前抚臣吴达善奏准,每封作价3钱,搭放兵饷,已搭放40万余封,现市肆官茶日多,价值渐减,非10年之久,不能全数疏销,且每年商人又增配10余万封,商茶既多,官茶益滞。莫若将商人交二成官茶54000余封,暂停交纳,照例每封折价银3钱,俟陈茶销售将完,再征本色。第二,商茶应准减配。甘省茶法,商人每引交茶50斤,无论本折,既系额课。商人自应配茶50斤,连附茶共止配茶30余万封,商人以配售之茶纳课。后经吴达善奏准增配茶248939封,致使仓茶愈积愈多。前请减配茶8万余封,无济于事。今酌中筹计,商人情愿每引1道止配茶15封。二成本色茶封既议改折,则无庸配运。第三,陈积茶封应召商减售。查各司俱有陈茶,洮司最多。请仍照前抚臣明德原议,每封定价3钱,召商变卖。第四,内地、新疆应一体开放。新疆茶斤向资内地。新疆商卖茶价,现准各处咨覆,大概每封需银二两四五钱至二两上下不等。今官茶运至新疆各处,将脚费摊入茶本之内,较之买自商人,价值尚贱。上述办法得到户部批准执行,这就为甘肃官茶大规模进入新疆市场创造了良好条件。

在这三种因素的合力作用下,清代新疆茶叶贸易迎来了历史上的兴盛时期。

[1]赵尔巽:《清史稿》卷124《食货志五·茶法》。

[2]陶德臣:《中国茶叶商品经济研究》,北京:军事谊文出版社1999年版,第174-175页。

[3]徐珂:《清稗类钞》第17册《农商类·茶叶大黄之互市》,上海:商务印书馆1918年版。

[4](清)那彦成:《议立茶税》,《那文毅公筹画回疆善后事宜奏议》卷77。

[5]《伊犁将军广福奏伊塔茶务有限公司改归商办另订章程折》,《商务官报》庚戌第4册。

[6](清)赵翼:《檐曝杂记》卷1《茶叶大黄》,北京:中华书局1982年版,第20页。

[7](清)杨应琚:《酌筹甘肃茶政疏》。引自陈杉藩主编:《中国茶文化经典》,北京:光明日报出版社1999年版,第564页。

解放军理工大学2015年度人文社科研究基金一般项目“‘一带一路’视野下中国茶向世界传播研究”阶段性成果。