茶叶揉捻机的发明及我国茶叶揉捻机研制与发展

2018-01-04权启爱

权启爱

(中国农业科学院茶叶研究所,310008)

茶机简史系列之五

茶叶揉捻机的发明及我国茶叶揉捻机研制与发展

权启爱

(中国农业科学院茶叶研究所,310008)

揉捻几乎是所有茶类加工不可或缺的工序,目的是使茶叶紧结成条,体积缩小,外形美观,同时使茶汁部分溢出,利于干茶冲泡。茶叶揉捻使用的设备是茶叶揉捻机,它的发明及在我国的研制推广,经历了极为漫长和艰辛的岁月。

一、从我国茶叶的人工揉捻谈起

中国的茶叶加工,千百年来一直停留在手工作业状态。揉捻作业是用竹编篾片铺在桌面或置于宽凳上,用手工在篾片上揉搓使茶叶成形。一些无法用手工揉捻成形的粗老茶叶,则将杀青叶或萎凋叶灌入布袋中,趁热用脚在地面上反复揉搓,使其成形。特别是因为做砖茶使用的鲜叶原料过于粗老,不易揉捻成条,四川茶区经过长期实践,创造了一种叫做“遛(揉)板”的原始揉捻工具,一般用长6m、宽1m的木板,作30°的斜坡安装而成,两侧用竹竿做成扶手。作业时,将15~25kg的杀青叶灌入布袋,工人手扶扶手,脚踏布袋,沿遛(揉)板从上至下,踩滚布袋,经反复数次遛茶揉捻,在强有力的脚踏揉搓下,使粗老杀青叶成型。茶叶的人工揉捻,极为费力,但是劳动人民就是主要用这种方式,创造了我国茶叶在世界历史上的辉煌,为人类文明和进步作出了杰出贡献,其原始性揉捻原理,也为茶叶揉捻机的出现提供了依据和参考。

人工揉捻工具及方式

二、茶叶揉捻机的发明

18世纪,中国茶叶的种植和加工技术传入印度等国,直至20世纪初期,在印度等国的茶叶种植、加工和经营者大多为西方人,主要生产的茶类为红茶,并使用从中国传过去的揉捻方式,即在木制长台上铺上竹编篾垫用手工揉捻。当时在印度一个叫卡察(Cachai)的茶区,有一位英国的茶园经理纳里生(J.Nelson),在认真观察后发现制茶工人手工揉捻工作非常繁重,由此得到启发,遂思索研究机械揉捻方法。开始时,将一只桌子翻转置于另一只铺放篾片的桌面之上,将待揉捻茶叶置于两桌面之间,让工人手握上面桌子的四腿往返推动,欲达到手工揉捻之效果。但发现揉搓叶一是易于在两只桌面间散开,二是压力不够,茶叶难以成条。于是纳氏便命令一名工人脱下白布长裤,剪除部分裤管,将待揉叶装入,缚其裤口,置于两桌台间揉捻,命两个体重较小的工人,坐于上台之上,其余工人握四桌腿继续揉捻,效果大为改善。但存在的问题是布袋仍易从两台间滑出,于是纳氏将布裤换成布袋,并在两只桌面之间放上一只无盖无底的浅木箱,在上面桌上放置数块石头,以增加揉捻的压力,再次推揉,揉捻质量显著提高,工效也为原手工总揉捻量的4倍。这就是纳里生最初发明的袋式茶叶揉捻机。

受此启发,1867年印度阿萨姆公司英国的土木工程师肯蒙特(J.C.Kinmond)设计出一种揉捻机,它由上下两个圆形木盘所组成,中置无底无盖木箱,下盘静止,上盘在下盘面上作偏心旋转运动,两盘相对面上刻上凹凸浅沟,浅沟由中心扩散至边缘,在此粗糙面上再钉上帆布。该设计将茶叶直接投入箱中,使其在箱内夹在上下盘中揉捻,并为机器设计了传动机构,偏心转动的动力则依赖人力、畜力或蒸汽机带动。其后,另外一位英国工程师杰克生(W.Jackson)再次改良,使上盘直径略小于木箱,并给上盘加上一个弹簧连动结构,可使上盘在箱内上下移动,以调节揉捻之压力。这就是与现今应用机型相似、第一台所谓的直交“速动”式茶叶揉捻机,被全球茶业界认为是目前使用的盘式茶叶揉捻机的雏形。

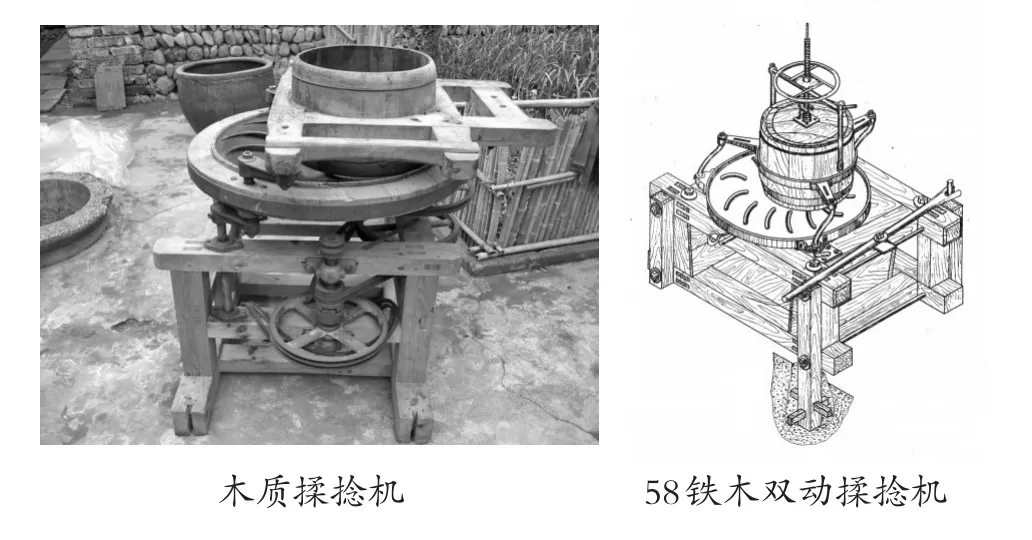

民国中央试验茶场木质揉捻机和张天福918木质揉捻机

1886年以后,杰克生将注意力集中在机器结构的改进和简化上,在揉盘的垂直处装置曲柄,从倾斜位置布置传动机构,由动力驱动曲柄作简单回转运动,并将揉盘架于3只曲柄之上。1907年又将机器改为全金属型,机器寿命大大增加。1927年一种更新式的西罗柯O.C.B揉捻机在印度出现,其特点是将曲柄安装在3根立轴的上部,机器运转变得更为灵活与迅速,并可减少磨损和破裂,其结构与目前各国所使用的盘式茶叶揉捻机已十分接近,至此,茶叶揉捻机的发明正式完成。此后,德国又研制出大型双动式克虏伯揉捻机,1897~1909年日本高林谦三也研制成功盘式茶叶揉捻机。在此后100多年,盘式茶叶揉捻机的工作原理和结构再未发生重大变化。

三、我国茶叶揉捻机的研制和推广应用

清末和民国时期,由于政府的腐败和世界列强特别是日本的入侵,中国茶叶生产遭受重创,茶叶生产机械化的发展更无从谈起。然而,业界人士在极为困难的形势下,仍坚持着对茶叶加工机械化的推进。1915年,北洋政府农商部在安徽省祁门县南乡平里村创建祁门模范种茶场,就自行制造了小型揉捻机,用于红茶加工。1925年,浙江省余杭林牧公司引进日本茶叶揉捻机,用于绿茶的加工。1932年,湖南省安化茶场场长冯绍裘设计出木质揉捻机。1935年,国内一些茶场和茶叶改良场开始引进德国、日本等国揉捻机,并根据中国茶叶加工特点进行仿制,用于红、绿茶加工。1942年,时任福安茶业改良场场长的张天福,自行设计制造出918木质揉捻机,为当地茶农所采用。抗日战争爆发后,以茶界知名人士范和钧先生为首的一批技术人员,经我国香港和印度、缅甸进入云南省勐海,在佛海(今勐海)筹建勐海实验茶厂,引进克虏伯式揉捻机等设备,加工滇红工夫茶。抗日战争爆发,民国政府在湄潭筹建的中央实验茶场,更是自制木质揉捻机,用于制作“湄红”和“湄绿”,从而形成可出口换回枪炮子弹用于支持抗日的“商品茶产品”。

新中国成立后,由于政府的重视,揉捻机的研制加快。1949年11月,时任实业部副部长、中国茶业公司总经理的吴觉农先生就利用“压资订机”,组织专门技术人员,以仿制为主,测绘和设计出图纸,委托上海、杭州等私营机械工厂于1951年6月制造出各类制茶机械2577台,其中就包括仿制出的克虏伯茶叶揉捻机。在华东和中南等重点茶区筹备兴建了一批机械茶厂,虽然杯水车薪,但为我国制茶机械化事业发展作出示范。

在20世纪50年代群众性的茶叶机械技术革新运动中,茶叶界大批科技人员和能工巧匠,克服原材料极度缺乏等重重困难,创制出大量以人力、畜力、水力、机电为动力,诸如铁木结构,甚至部分采用水泥、石头等结构的茶叶揉捻机。特别是在1960年正式定型的“浙江58型绿茶初制机械”中,就包括了58型铁木结构双动揉捻机,仅浙江省1960年就组织生产2869台,并且其图纸被各产茶省引进,加速了全国的茶叶揉捻机械化进程。

水泥(左)和石头(右)揉盘

20世纪50年代茶区使用的揉盘和木质茶叶揉捻机

在我国20世纪60年代援助非洲几内亚的成套红、绿茶加工设备中就包括了正规设计的全金属结构的6CR-55型、65型茶叶揉捻机和90型双动茶叶揉捻机,以及相同型号的盘式红碎茶揉切机。此类揉捻机至今仍然是国内设计和原材料应用最高水平的产品,并在普遍生产和应用。笔者曾访问斯里兰卡、印度、越南、尼泊尔等产茶国,从他们引进的中国和其他国家与地区的茶叶揉捻机使用状况看,中国机型与其他国家的相比,产品质量和性能毫不逊色。

1973年生产、现尚在广东等地使用的265型茶叶揉捻机

此后,为满足全国茶叶生产快速发展的需要,揉捻机生产厂家迅速增多,使我国的茶叶加工揉捻工序全部实现了机械化。其中最著名的产品就是当时富阳茶机厂(现浙江春江茶叶机械有限公司)和临安茶机厂(现浙江临安市茶叶机械有限公司)研制的7355型茶叶揉捻机,该机获得了1989年举办的全国科学大会奖,其型式与性能延续了出口机型,但其加压机构参照当时的日本机型,采用了单柱丝杆式加压。

四、自控和连续化作业茶叶揉捻机的研制

历经几十年的努力,中国茶叶揉捻机,特别是6CR-65型以下的中小型揉捻机产品设计与制造已达到国际先进水平,大部分企业生产的产品质量良好、性能稳定,完全可满足各茶类的揉捻工艺要求。但是,目前世界上茶叶揉捻机共同存在的问题是作业不连续,加工叶一筒一筒投入,一筒揉好出叶后再行投叶进行下一筒的揉捻,断续性作业。

为了改善揉捻机的作业性能并实现连续作业,20世纪90年代,浙江省机电研究设计院夏狄刚等人研发出一种程控式揉捻机。即在单柱式加压丝杆装置的下部装上1只微型电动机和少齿差减速器,在程控系统控制下用以对揉捻机的“加压”和“减压”实时控制。作业时,设定“启动”“终止”“加压”和“松压”程序,然后按动操作按钮,揉捻机即可按设定程序对加工叶进行揉捻,并且可控制揉桶盖的开启和关闭。虽然在生产中推广应用不多,但为以后的揉捻机组的开发提供了参考。

20世纪80年代,浙江曾研制出一种子母桶式连续揉捻机。这种揉捻机由子母揉盘、揉桶、加压装置、传动机构和机架组成。母子揉盘由1个母揉盘和8个子揉盘组成,并且置于机架上。8只子揉盘装在子母揉盘上,每只子揉盘装置1只揉桶,桶上使用锥形揉桶盖并装有加压丝杆和弹簧等组成投叶和加压机构,便于揉捻过程中的连续投叶和加压。传动机构由电动机带动,通过减速装置等使8只揉桶实现均匀自转,并同时公转。作业时,上叶输送装置将加工叶连续均匀地送到锥形揉桶盖上,加工叶滑入揉桶,由于揉桶的自转而实施揉捻,并且因为同时的公转,各揉桶便顺序依次经过子母揉盘的出茶口而均匀出叶,实现揉捻过程的连续化。但这种连续揉捻机因结构和制造简陋,未能在生产中推广使用。

与此同时,浙江还曾研制出一种履带式平板连续揉捻机。这种揉捻机由揉捻输送带、揉搓板、传动机构和机架等组成。揉捻输送带系60块木板由螺栓固定在两条橡胶皮带上,全长4m,形成无端履带输送形式,装置在机架上。木质履带板中部下凹,并钉有棱骨,与装在其上部的揉搓板构成揉叶腔。作业时,揉捻输送带由传动机构带动运行,加工叶由上叶装置揉捻履带的一端送入,并连续不断地进入揉叶腔,被不断揉搓成条,并不断前进,直到从揉捻履带后端排出机外,完成连续揉捻。浙江农业大学的薛运凤等则将3台揉捻机交叉120°上下3层固定在立式机架上,形成层叠式连续揉捻机,同样使用锥形揉桶盖,上层机器揉捻一定时间后,从出茶口出茶排入下一台机器,直至第3台最后完成揉捻。这些机型由于揉捻效果不理想,未能在生产中普及推广。

近几年,随着茶叶连续化加工生产线的开发,连续式茶叶揉捻机组获得普遍应用。一般是将数台揉捻机单行或双行排列在机架上,所有机器的茶叶称量、投叶、揉捻、加压和松压、出茶等均由单片机通过控制系统进行程序控制。实现了加工叶自动称量,并自动送入送叶小车或往返运行的茶叶分配输送带,根据指令向需要上叶的揉捻机揉桶定时、定量自动投入加工叶,然后揉捻机自动关闭揉桶盖,按照规定程序开机运转,进行自动加压、揉捻和出叶。该机组虽存在结构复杂、投资较大等不足,但是实现了间歇式连续揉捻作业,被广泛应用到茶叶加工连续化生产线上。

茶叶揉捻间歇连续机组

随着茶叶生产向规模化、清洁化、自动化方向的发展,对茶叶加工连续化、自动化生产线需求愈来愈迫切,这就要求研发出一种结构简单、本身具有连续作业功能、造价低廉的连续式揉捻机。这一技术目前在世界上均未解决,是中国茶业界和茶机界今后需重点攻克的难题。